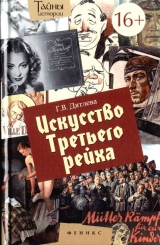

Текст книги "Искусство Третьего рейха"

Автор книги: Галина Дятлева

Жанры:

Культурология

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)

Через много лет после войны Арно Брекер рассказал, что в 1940 году министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, приезжавший в Германию, передал ему письмо от Сталина с восхищенными отзывами о его работах, которые украшали германский павильон на Всемирной выставке в Париже. Молотов подтвердил, что советский вождь является большим поклонником творчества Брекера и хотел бы, чтобы немецкий ваятель оформлял монументальные здания в Советском Союзе. Однако Гитлер, как вспоминает скульптор, не захотел отпускать его и заявил, что Брекер должен прославлять лишь Третий рейх, именно для этого его и освободили от воинской повинности.

Уже после войны, в 1948 году Сталин повторил свое приглашение, но Брекер снова отказался.

С началом 1941 года государственных заказов у Брекера стало мало. В 1942 году в Париже была организована его персональная выставка. В 1944 году Лени Рифеншталь сняла о нем фильм "Арно Брекер: тяжелое время, сильное искусство". Время славы придворного архитектора закончилось.

После капитуляции Германии Брекер уехал в Баварию и поселился в городе Вемдинг. В 1948 году американцы подвергли его процедуре денацификации. Несмотря на близость скульптора к Гитлеру и представителям партийной верхушки, его сочли лишь "попутчиком" фашистского режима.

Американцы предоставили Брекеру большой дом, друзья помогли ему обзавестись мастерской. Всю оставшуюся жизнь скульптор пытался доказать окружающим, что занимался "чистым" искусством, а не возвеличиванием режима Гитлера. Хотя большие официальные заказы для Брекера остались в нацистском прошлом, он не сидел без работы: частные заказы приносили ему и его жене средства к существованию.

Большинство скульптур Брекера уцелело во время войны, хотя некоторые его работы были утеряны. Исчезли девять гигантских статуй, созданных в 1935-1945-е годы. Пропали работы, хранившиеся в берлинской мастерской скульптора, которая оказалась в американской зоне оккупации. Оставшиеся в советской зоне барельефы и бронзовые статуи также утрачены. В их число попал и знаменитый бронзовый "Дионис", украшавший Олимпийскую деревню, где размещался штаб Группы советских войск в Германии. А новое правительство освобожденной Франции конфисковало все творения Брекера, которые были представлены на Всемирной выставке в Париже. Эти предметы выставили на аукцион, и Брекер смог выкупить часть их с помощью подставного лица.

В 1949 году Брекер поселился в Дюссельдорфе. С этого времени бывший придворный скульптор Третьего рейха стал получать многочисленные заказы от представителей деловых кругов Западной Германии. Его умение создавать достаточно реалистичные, но при этом идеализированные, приятные заказчику образы, опять стало востребованным. Немецкий критик искусства из ГДР назвал Брекера "придворным художником компаний, создавших западногерманское экономическое чудо".

Моделями Брекера были государственные и политические деятели, писатели, художники (портреты режиссера Жана Кокто, 1963; актера Жана Маре, 1963; немецкого экономиста Людвига Эрхарда, 1973; канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, 1979; египетского президента Анвара Садата, 1980; писателя Эрнста Юнгера, 1982 и др.). Одной из лучших его работ послевоенного времени стал портрет художника Сальвадора Дали (1975), с которым скульптора связывали дружеские отношения. Этот портрет можно увидеть в каталогах и на полиэтиленовых пакетах музея Брекера в Нервенихе под Кельном.

Брекер оказался самым плодовитым скульптором-портретистом XX века, за свою жизнь он сделал с натуры более трехсот бюстов по заказам.

К послевоенному периоду относятся работы Брекера на античные и христианские мотивы ("Меркурий", 1950; "Афина Паллада", 1952; "Окормление бедных", 1953; "Ангел с факелом", "Обращение к Христу").

В начале 1950-х годов Брекер по приглашению архитекторов, восстанавливающих Германию, оформлял новые здания. Он делал барельефы для домов в Дюссельдорфе, выполнял заказы "Коммерцбанка" в Дуйсбурге, Герлинг-концерна в Кельне (рельеф "Три святых короля").

В 1960 году Брекер открыл мастерскую в Париже. Здесь он рисовал, занимался графикой, создавал многочисленные бюсты и обнаженные скульптуры (в том числе выполненную с большим мастерством серию женских "ню").

В мае 1981 года в Берлине состоялась персональная выставка Брекера, называвшаяся "Образ человека". Скульптор представил более 500 своих работ. Это событие вызвало в обществе протестную волну, пресса заговорила о "компании по реабилитации нацистского художника". Возле здания, где проходил вернисаж, стояли 800 полицейских, которые сдерживали напор протестующих. В том же году из-за возмущения общественности организаторам выставки "Париж 1937 – Париж 1957" пришлось удалить из экспозиции скульптуры Арно Брекера. Карл Рурбург, в прошлом директор Музея Людвига в Кельне, писал: "Скульптор дьявола праздновал триумфы, в то время как лучшие немецкие художники притеснялись, преследовались, уничтожались".

Примерно в это же время без всякой шумихи под Кельном, в замке Нервених, открылся Музей Арно Бреккера.

В 1983 году бывший придворный скульптор Гитлера приехал в Бонн, где в Фонде Конрада Аденауэра на выставке, называвшейся "Аденауэр и искусство", был выставлен портрет канцлера работы Брекера. Здесь же находились и работы Сальвадора Дали, Оскара Кокошки и других художников. В этот же период Брекер работал над циклом скульптур к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Организаторы его выставок сталкивались с новыми протестами, в которых участвовали в основном учащиеся художественных училищ. Старого скульптора защищал меценат, промышленник Петер Людвиг, известный тем, что покупал картины многих советских художников (часть своей коллекции он передал в дар Русскому музею в Петербурге).

В 1987 году у Брекера побывал художник Илья Глазунов и написал его портрет. Последней работой самого Брекера стал его "Автопортрет", который сейчас входит в экспозицию музея Арно Брекера в Нервенихе. Умер Брекер 13 февраля 1991 года, проводить скульптора на дюссельдорфское кладбище пришло множество почитателей его таланта.

Йозеф Торак – второй среди великих

Вторым среди наиболее востребованных скульпторов Третьего рейха был Йозеф Торак.

Родился Йозеф Торак в 1989 году в семье гончара в австрийском городе Зальцбурге. Сначала он учился в Венской академии художеств – той самой, куда мечтал, но так и не смог поступить Адольф Гитлер. Для завершения образования Торак приехал в Берлин. Первая известность пришла к нему в 1922 году, когда его изваяние "Погибший воин" украсило мемориал в честь солдат, павших в период Первой мировой войны.

В 1920-е годы Йозеф Торак делал бюсты известных немецких политиков и представителен искусства, за свои самые удачные скульптурные портеры в 1928 году он получил премию Прусской академии художеств.

В 1935 году Торак принял участие в конкурсе на оформление Олимпийского стадиона в Берлине. Для этого ему пришлось преодолеть противостояние немецкого жюри, которое не хотело допускать к конкурсу иностранца: включение Австрии в состав Германии (аншлюс) произошло только через три года. Скульптору помогло заступничество самого Гитлера, который также родился в Австрии.

Монументальные работы Торака, изображавшие могучих мускулистых героев, привлекли внимания фюрера, и он отнес их к настоящему арийскому искусству. В результате австрийскии художник стал одним из победителей конкурса. С этого момента его творчеству всегда сопутствовал успех. Получив звание "государственного скульптора", Торак стал выполнять многочисленные заказы правительства.

Как и Арно Брекер, Торак использовал для своих монументальных произведений античные образцы. Прототипами для его скульптур были и образы, ранее созданные его соотечественниками, например, композиция "Диоскуры" Эберхарда Энке, вышедшая из мастерской в 1910 году и украсившая фасад немецкого посольства (архитектор П. Беренс) на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге. Символизировавшие мощь и силу Германии гигантские обнаженные фигуры древнегреческих героев-близнецов и их мощных коней простояли в Петербурге совсем недолго: в 1914 году, после объявления войны с Германией, разъяренная толпа, громившая немецкие магазины и учреждения, сбросила Диоскуров с крыши посольства. Эта величественная скульптурная композиция считается утраченной, согласно легенде, изваяния лежат на дне Невы или Мойки.

Не только Эберхард Энке, но и другие немецкие скульпторы, работавшие в 1910-1920-х годах, занимались созданием обнаженной монументальной скульптуры, выражавшей агрессивную мощь Германии. Йозеф Торак продолжил эту традицию и превзошел своих предшественников. Современники вспоминают, что перед самой войной мастерскую Торака заполонили исполинские 20-метровые фигуры людей, сделанные из гипса. Этих брутальных великанов, выполненных с анатомической точностью, собирались отлить в бронзе, чтобы украсить ими партийные сооружения Нюрнберга. Торак, предпочитавший изображать мускулистых гигантов, получил у современников ироническое прозвище "профессор грудной клетки" (немецкое thorac переводится как "грудная клетка").

В 1937 году Йозеф Торак, ставший одним из ведущих скульпторов Третьего рейха, занял должность профессора Мюнхенской академии изобразительных искусств. Вскоре он получил государственный заказ на создание пятидесяти четырех гигантских статуй для оформления строящихся по всей стране автобанов. Гитлер лично приказал выделить Тораку специальную мастерскую, высота потолка в которой достигала 16 метров.

Творения Торака были настолько велики, что вызывали оторопь у тех, кто подходил к ним. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на сохранившиеся фотографии, на которых скульптор запечатлен во время работы. Однажды кто-то из посетителей его мастерской спросил у помощника, где Торак, на что получил поразительный ответ: "Там, наверху, в левом ухе лошади".

В 1937 году скульптурные группы Торака "Товарищество" и "Семья" украсили немецкий павильон на Всемирной выставке в Париже. Эти композиции были противопоставлены "Рабочему и колхознице" и так же, как и советская композиция, несли в себе определенный смысл. Но если гигантское изваяние Веры Мухиной символизировало единство рабочего класса, то держащиеся за руки, "играющие мускулами" обнаженные мужчины Торака ("Товарищество") настойчиво демонстрировали миру агрессивный напор и непобедимую мощь Третьего рейха.

Искусствоведы отмечают, что Йозефу Тораку, так же как и Арно Брекеру, лучше удавались мужские скульптуры. Женские "ню" получались у него чересчур идеальными, и потому казались пресными, бездушными и безжизненными. А вот мужские изваяния, напротив, были переполнены жизненной силой, излучали агрессивную МОЩЬ. Эти воплощения сверхчеловека, о которых твердили идеологи нацизма, должны были вызывать у германцев гордость И восторженный трепет, а у представителей "низших" рас – священный ужас.

Идея доминирования, преклонения перед арийским мужчиной выразилась и в одной из самых известных скульптурных композиций Йозефа Торака, известной под названием "Суд Париса". Этот античный сюжет использовали многие художники того времени (рельеф Арно Брекера, картины Иво Залигера и Адольфа Циглера). Греческий миф о выборе богини в композиции Торака трактуется как выбор мужчиной женщины, чья красота наиболее полно соответствует нацистским представлениям о расовой чистоте.

Как и Арно Брекер, Торак отдал в своем творчестве дань теме рабочего класса. Он постоянно работал в таком популярном жанре, как скульптурный портрет. Среди многочисленных бюстов Торака особо выделяются изображения Гитлера и Муссолини. Свой портрет работы Торака фюрер преподнес Бенито Муссолини в 1941 году в качестве ответного подарка на триптих живописца Ганса Макарта.

После самоубийства племянницы Гитлера Гели Раубаль, с которой фюрера связывали очень близкие отношения, Тораку было получено сделать ее портрет по фотографии. Этот скульптурный образ украсил одно из помещений новой Имперской канцелярии.

После войны Торак на время остался без работы. Его гигантские статуи по приказу новых властей были убраны с улиц и площадей немецких городов как пропагандистское искусство нацизма. Однако некоторые из работ Торака все же остались на своих местах (например, спокойная и гармоничная композиция "Родные места" в берлинском районе Шарлотенбург, изображающая женщину с ребенком).

Так же, как и многие другие художники Третьего рейха, после окончания войны Торак оказался в денацификационном лагере. Его сочли невиновным в преступлениях нацизма, и он смог вернуться к любимой работе. До конца своей жизни скульптор занимался выполнением частных заказов. Умер Йозеф Торак 26 февраля 1952 года в Баварии.

Живопись Третьего рейха

Гитлер – художник и коллекционер

Среди живописцев Третьего рейха нет таких громких имен, как в архитектуре и скульптуре, и это может показаться странным: ведь Гитлер интересовался живописью и сам рисовал весьма неплохо для непрофессионала. Объяснение простое: этот вид искусства не давал национал-социализму таких же возможностей для монументальной пропаганды, как скульптура и архитектура.

В последние годы в мировом сообществе разгорелись бурные споры на тему: был ли Гитлер хорошим художником или его акварели – обычная "мазня"? Дискуссии вызваны всплеском интереса к работам Гитлера, которые неплохо продаются на аукционах. Так, в 2006 году в Великобритании были выставлены на торги картины с автографом Гитлера, которые ранее жительница Бельгии обнаружила в коробке на чердаке своего дома. Эксперты выяснили подлинность подписи. Самая дорогая из этих работ ушла с молотка за десять с половиной тысяч фунтов стерлингов.

В 2009 году в Великобритании, в городе Ладлоу за 95 тысяч фунтов стерлингов на аукционе были проданы 13 акварелей и одна картина маслом кисти Гитлера. Предполагается, что в 1945 году их нашел англичанин, служивший в полку, расквартированном в немецком городе Эссене.

Дать беспристрастную оценку живописному наследию Гитлера очень непросто – трудно рассматривать творчество отдельно от личности автора и его деяний. Критик искусства Даг Харви, давая интервью журналисту "Нью-Йорк таймс", сказал: "Как только жрецы начинают говорить о картинах Адольфа Гитлера, их тон становится пренебрежительным, словно признание его визуальных способностей могло бы оправдать Холокост".

И все же многие художественные критики и деятели искусства склоняются к тому, что фюрер мог бы стать вполне добротным живописцем "академического" склада, из тех, что пользовались особенным успехом в XIX столетии.

И. С. Глазунов, народный художник СССР и основатель Российской академии живописи, ваяния и зодчества, считает, что живописные работы Гитлера "должны удовлетворять самым высоким требованиям". Более скромно оценивает способности фюрера Ричард Уэствуд-Брукс, представитель английского аукционного дома "Mullock's", который заявил, что Гитлера, несомненно, можно считать художником, хотя, конечно же, до Пикассо ему далеко. "Но, думаю, – добавил Уэствуд-Брукс, – что не найдется тех, кто причислил бы его к числу лучших".

Положительные оценки работам Гитлера во времена, когда он еще не достиг вершин власти, давали и современники. В 1919 году художник-академист Макс Цепер, взглянув на работы будущего вождя немецкой нации, относящиеся к периоду Первой мировой войны, был настолько поражен их качеством, что обратился за советом к своему более опытному коллеге, профессору Фердинанду Штегеру. Просмотрев акварели и картины, написанные маслом, Штегер признал, что у Гитлера, несомненно, есть талант.

Известный немецкий историк и журналист Вернер Мазер в своей книге "Адольф Гитлер" пишет: "Тот факт, что работы Гитлера, относящиеся к периоду до 1914 г., пережили многие десятилетия, доказывает то, что они не так уж плохи, особенно если учесть, что среди их покупателей и владельцев есть известные и знающие толк в своем деле коллекционеры. Врач Блох сохранил после 1908 г. акварель, которую Гитлер подарил ему в знак благодарности за лечение матери, тоже, разумеется, не только потому, что Адольф и Клара Гитлер до 1907 г. были его пациентами… среди владельцев картин Гитлера периода 1909–1913 гг. были такие люди, как венгерский инженер еврейского происхождения Речай, венский адвокат доктор Йозеф Файнгольд, который с 1910 по 1914 г. поддерживал молодых способных художников, и продавец рамок для картин Моргенштерн. У многих владельцев отелей и магазинов в Линце и Вене, а также деятелей науки в 1938 г. было даже по несколько картин Гитлера периода "учебы и страданий в Вене". В замке Лонглит английского коллекционера Генри Фредерика Тинна, лорда Батского, по-прежнему хранится 46 подписанных Гитлером картин периода до 1914 года".

Эдвард Гордон Крэг, английский режиссер, художник и писатель, изучив акварели Гитлера периода Первой мировой войны, заявил, что считает их достижением искусства.

Внимание профессора Мюнхенской академии изобразительных искусств особенно привлекли акварели, сделанные Гитлером на фронте. Наиболее интересными ему показались два рисунка, выполненные в 1914 году: "Ущелье Витшете" и "Развалины монастыря в Мессине". А акварель "Обурдэн", относящуюся к 1916 году, он назвал превосходной и написал о ней: "Увиденные глазами немецкого пейзажиста чужие края предстают перед нами как нечто родное, хорошо знакомое и пережитое. Зритель чувствует себя как бы перенесенным в родные стены Нюрнберга или Ротенбурга".

Даг Харви, изучавший работы Гитлера, делает следующий вывод: "В городских пейзажах Гитлера имеется определенный шарм, какое-то спокойствие и смирение, столь несвойственное его личности. Его работы выполнены с мастерством и энергией, и, обернись его судьба по-другому, он мог бы сделать весьма успешную художественную карьеру".

Сколько всего картин и акварелей оставил после себя фюрер, точно неизвестно. Большая часть его работ до сих пор хранится в сейфах Центра военной истории армии США, куда они попали после капитуляции Германии. До этого они находились у Генриха Хофмана, личного фотографа Гитлера.

Союзники, конфисковавшие архив фотографа, объявили эти материалы, в том числе и художественное наследие Гитлера, фашистской пропагандой. Доступ к ним имели лишь художественные эксперты.

После двух неудачных попыток поступить в Венскую академию искусств, молодой Адольф Гитлер остался в Вене. Здесь он рисовал картины малого формата и продавал их с помощью приятеля Рейнгольда Ганиша. Деньги они делили пополам. В 1910 году Гитлер обратился в венскую полицию с заявлением о том, что Ганиш украл у него одну из картин и часть полученной выручки. Приятель целую неделю просидел в тюрьме, а будущий фюрер стал продавать свои работы самостоятельно. С утра он садился делать небольшую картину, а вечером отдавал ее клиентам, среди которых было много евреев, коллекционирующих живопись. Он рисовал рекламные плакаты, копировал почтовые открытки и гравюры с изображением архитектурных памятников столицы Австрии. Дела Гитлера шли настолько успешно, что он отказался от положенной ему как сироте пенсии в пользу младшей сестры Паулы.

Хотя в этот период своей жизни Гитлер самоуверенно представлялся "академическим художником", он никогда не считал себя первоклассным живописцем. Много позже, в 1937 году, он заявил, что рисовал картины для того, чтобы выжить, но это не значит, что его работы могут быть выставлены в Доме немецкого искусства. И действительно, Гитлер никогда не делал попыток поместить свои картины рядом с полотнами немецких художников на учрежденных им ежегодных выставках национального искусства.

В 1913 году Гитлер оставил Вену и поселился в Мюнхене на улице Шлейсхеймер. Он зарабатывал на жизнь продажей картин вплоть до начала Первой мировой войны. Хороший доход ему приносило копирование фотографий, эти работы охотно брали магазины художественных изделий.

Гитлер продолжал рисовать и во время Первой мировой войны. Среди его фронтовых работ много акварельных пейзажей с изображением разрушенных войной здании.

Адольф Гитлер не только писал картины, но и коллекционировал их. Он покупал пейзажи и жанровые произведения немецких художников XIX века на гонорары от изданий книги "Моя борьба", написанной в 1925–1926 годах, а также на деньги, пожертвованные его обеспеченными почитателями. Собирая полотна, Гитлер надеялся, что его коллекция положит начало будущему "Музею фюрера", который он намеревался открыть в австрийском городе Линце, в котором он родился. Здесь Гитлер мечтал встретить старость после того, как уйдет из политики.

В собрание картин Гитлера входили и полотна, которые ему дарили поклонники, подчиненные и главы иностранных государств. К концу войны в коллекции фюрера оказалось 6755 картин, большинство которых были работами старых мастеров. Современная немецкая живопись Гитлера не слишком интересовали, он не находил среди своих соотечественников по-настоящему талантливых художников. Но, будучи невысокого мнения о них, фюрер, тем не менее, охотно поощрял их.

Он тратил миллионы рейхсмарок, взятых из государственной казны, на приобретение лучших, по его мнению, образцов современного искусства, чтобы стимулировать участие скульпторов, живописцев и графиков в созданных им Больших выставках немецкого искусства, которые каждый год проходили в Мюнхене.

Меценаты из НСДАП и «солдаты культурного фронта»

Гитлер часто говорил, что немецкое искусство, в том числе и живопись, должно быть подлинно народным и следовать традициям. Новых тенденций в искусстве для фюрера не существовало, он осуждал все, что хотя бы отчасти было связано с импрессионизмом, экспрессионизмом, сюрреализмом, кубизмом и другими авангардным течениями. Еще в 1920-х годах в своей книге «Моя борьба» он написал, что руководитель государства просто обязан бороться с художниками-авангардистами. Гитлер называл их сумасшедшими, от которых обязательно нужно оградить духовную жизнь не только немецкого народа, но и всего человечества.

Следует сказать, что германское общество в большинстве своем одобряло взгляды фюрера на авангардизм. Еще в период Веймарской республики и люди, далекие от искусства, и многие деятели немецкой культуры осуждали отказ художников от национальных традиций.

Представители искусства, несогласных с точкой зрения фюрера, ждала незавидная участь: их объявляли бездарностями, вредными для общества, и отлучали от профессии. Гитлер, планировавший после окончания захватнической войны осуществить грандиозную строительную программу, намеревался для этого собрать вокруг себя "истинные таланты". Тех, кто, по его мнению, не входил в данную категорию, не должны были допускать к работе, даже если эти люди имели огромный опыт и талант.

В 1933 году с целью тотального контроля над всеми областями искусства Третьего рейха была создана Имперская палата культуры, состоявшая из семи отделов: прессы, радиовещания, кинематографии, театра, литературы, музыки и изобразительных искусств. Каждый из деятелей культуры, желавший работать в своей профессии, должен был стать членом соответствующей палаты. За труд без членского документа власть строго наказывала. На тех, кто не состоял в Имперской палате, распространялся запрет на профессию. Нарушители могли даже оказаться за решеткой.

Членом Имперской палаты культуры мог стать ТОЛЬКО лояльный властям гражданин Германии. Всех, кого подозревали в политической неблагонадежности, изгоняли из палаты, лишая возможности трудиться. Опальные художники не могли заниматься живописью и выставлять свои работы, кроме того, они теряли право преподавать. Чтобы уличить их в нарушении закона, агенты гестапо совершали рейды по студиям художников. Списки живописцев, ставших жертвами запрета на профессию, раздавали хозяевам художественных магазинов и салонов.

Имперская палата культуры строго регламентировала деятельность мастеров искусств. Она взяла под свой контроль заказы, распределяемые между художниками, и отпуск им материалов, необходимых для работы. Сотрудники палаты контролировали продажу картин и проведение персональных выставок. Нелояльных к власти, как и представителей авангардного искусства, Имперская культурная палата оставила без средств к существованию.

Многие талантливые художники, лишенные возможности трудиться в Германии, вынуждены были уехать. В Швейцарию перебрался крупнейший представитель европейского авангарда Пауль Клее. Один из основателей абстракционизма Василий Кандинский стал французским подданным, а экспрессионист Оскар Кокошка, чье творчество Гитлер просто ненавидел, принял британское гражданство. Георг Гросс отправился в США, а Макс Бекман – в Голландию. Оставшийся в Берлине немолодой и не блещущий здоровьем Макс Либерман, являвшийся почетным президентом Академии художеств, в 1935 году умер в полном забвении.

Гитлер стремился взять под свой контроль все сферы культурной жизни. По его приказу собрания немецких музеев были подвергнуты строгой классификации. Все картины кисти мастеров романских стран (Испании, Италии, Франции и т. д.) были изъяты из Берлинской национальной галереи и перенесены Музей кайзера Фридриха. В национальных галереях Третьего рейха следовало показывать лишь работы старых немецких живописцев. Полотна художников, работавших с конца XIX века по настоящее время, фюрер хотел разместить в Галерее современных живописцев и ваятелей, которую только предстояло построить.

Нужно признать, что, несмотря на строжайший контроль со стороны государства, художники, лояльные к нацистской власти и писавшие картины с оглядкой на национальные традиции, почувствовали заботу фюрера. Гитлер искал таланты и покровительствовал им в надежде, что созданные ими шедевры послужат славе Третьего рейха.

Правительство Германии оказывало материальную поддержку немецким художникам, поощряло их различными наградами и званиями, что способствовало повышению социального статуса деятелей искусства.

Для того чтобы активизировать работу художников, фюрер побуждал их к конкуренции (о чем неодобрительно отозвался в своих мемуарах Альберт Шпеер). С целью подтолкнуть живописцев к состязанию, в 1942 году было решено вручать победителям Больших немецких выставок помимо статуэток "Афина – богиня искусства" золотые и серебряные медали с изображением Дома немецкого искусства в Мюнхене.

В 1936 году, согласно архивным документам, членами Имперской палаты искусств были 15 тысяч архитекторов, 14 тысяч 300 живописцев, почти 3 тысячи скульпторов, 4 тысячи 200 графиков, 2 тысячи 300 художников-ремесленников, 730 художников по интерьеру и 500 садовых художников. Все эти труженики искусства были накормлены, одеты, обуты и заботливо обеспечены работой по профессии.

Большое влияние на культуру Третьего рейха оказал Йозеф Геббельс, занимавший пост министра пропаганды и руководившей работой Имперской культурной палаты. Следует сказать, что вкусы Геббельса и его взгляды на искусство не были такими прямолинейными, как у Гитлера. Ему нравились импрессионисты и экспрессионистское творчество Эмиля Нольде, которому он даже собирался оказать помощь. Этому воспротивился Гитлер, и Геббельсу пришлось отказаться от поддержки опального живописца. Поддерживая линию партии в отношении искусства, Геббельс, тем не менее, не считал нужным следовать ей, когда речь заходила о его собственной коллекции картин. В отличие от Гитлера, собиравшего в основном полотна старых мастеров, Геббельс часто покупал работы современных художников.

Как и фюрер, Геббельс посещал ежегодные национальные выставки в Мюнхене, приобретая там еще до официального открытия 25–50 работ. Деньги на покупку картин он брал из средств, выделяемых министерством пропаганды для поддержки деятелей искусства. Большая часть приобретенного украшала помещения Министерства пропаганды, которое постепенно превращалось в музей живописи и скульптуры. К сожалению, лучшие произведения современного немецкого искусства времен Третьего рейха, любовно отобранные Геббельсом, погибли в огне после того, как в 1945 году в здание Министерства пропаганды попала английская авиабомба.

Работы современны художников покупали и другие партийные руководители: Герман Геринг, Генрих Гиммлер, Иоахим фон Риббентроп и Бальдур фон Ширах. Своя коллекция была и у главного архитектора Третьего рейха Альберта Шпеера.

Одним из самых больших собраний произведений искусства владел Герман Геринг. Помимо скульптур, ковров ручной работы и других предметов, в ней насчитывалось более 1375 живописных полотен. Эти предметы украшали имение Каринхалле и другие замки, которыми владел рейхминистр. Так же, как и Геббельс, Геринг игнорировал официальную культурную политику Рейха и лично для себя покупал картины презираемых Гитлером художников-импрессионистов. В его собрании было полотно Пьера Боннара "Рабочий стол" и три произведения Ван Гога.

Обширную коллекцию картин собрал и Риббентроп. Его рабочий кабинет, городской дом и загородный особняк украшали 110 полотен старых мастеров, среди которых был и "Портрет Богоматери" Фра Анджелико. Покупал Риббентроп и произведения современных немецких живописцев.

И все же вторым партийным меценатом после фюрера был Гиммлер, появлявшийся на каждой ежегодной национальной выставке в Мюнхене. На выставке, проходившей в августе 1944 г., он купил два десятка работ. Рейхсфюрер СС поддерживал художников Третьего рейха и с помощью заказов. Заказные работы украшали замок Вевельсбург, в котором проходили идеологическую подготовку офицеры СС. Гиммлер мечтал создать музей СС в Берлине, в экспозицию которого, помимо полотен старых мастеров входили бы произведения современных художников, прославляющие войска СС (ваффен СС). В коллекции Гиммлера были пейзажи и жанровые работы старых немецких и фламандских живописцев – Альбрехта Дюрера, Давида Тенирса, Якоба Йорданса и др.

Фотография 1936 года Храма почета в Мюнхене (архитектор П. Л. Троост)

Лестница в Доме фюрера

Макет Купольного дворца в Берлине

Трибуны поля Цеппелина

А. Брекер «Аполлон и Дафна» (1940 год)

А. Брекер «Факельщик» (1939 год)

Башня павильона Германии на Всемирной выставке в Париже, автор А. Шпеер (1937 год)

А. Брекер «Победительница» (1936 год)

Й. Торак «Родные места» (1928 год)

А. Гитлер «Церковь Карла зимой» (1912 год)

А. Гитлер «Христос и Дева Мария» (1913 год)

А. Циглер «Боги искусства» (1938 год)

3. Хильц. Первая часть триптиха «Крестьянская трилогия» (1941 год)

3. Хильц. Третья часть триптиха «Крестьянская трилогия» (1941 год)

3. Хильц «Встреча в карнавал» (1942 год)

3. Хильц «Крестьянская Венера» (1939 год)