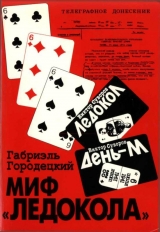

Текст книги "Миф «Ледокола»: Накануне войны"

Автор книги: Габриэль Городецкий

Жанр:

История

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 26 страниц)

Габриэль Городецкий

МИФ «ЛЕДОКОЛА»

Накануне войны

От автора

Все нации вскормлены мифами, но политические системы, порожденные революциями, буквально упиваются ими. Символы французской и американской революций до сих пор освящают политические системы этих стран. В России, в рамках официально созданного культа Великой Отечественной войны, была сформулирована и развита конформистская версия ее истории. В течение полувека созданная официозом память о войне была одной из серьезнейших сил, объединяющих и цементирующих российское общество. Она не была направлена ни на фиксирование событий прошлого для потомков, ни на увековечение памяти павших. Первоначально были забыты грехи Сталина – воспевался лишь его вклад в Победу. Позже это было использовано Коммунистической партией в попытке создать представление о национальном единстве, сложившемся под воздействием героического опыта войны.

Коллективную память, травмированную войной, поставили на службу идеологии – и не важно, что это не всегда делалось с умыслом. История войны в результате превратилась в некую причудливую смесь, где были и правда, и ложь, а зияющие пустоты скрывали истину от целых поколений. Особенно пострадало от руки историков освещение событий, которые привели к катастрофическому для Советского Союза началу войны.

История Великой Отечественной войны, ставшей неприкосновенной святыней, оказалась последней из того, что было подвергнуто пересмотру после распада Советского Союза. Было бы, разумеется, более правильным с точки зрения нравственности, если бы мертвых оставили в покое, и какое-то время не тревожили бы память о Великой Отечественной войне. К сожалению, однако, бурный переходный период породил поколение иконоборцев-ниспровергателей мифов. Результатом их действий становится столь же искаженная и политизированная версия истории Великой Отечественной войны. Бывшие «белые пятна» ныне заполняются набором лжи, тенденциозными подборками фактов, которые общественность склонна принимать за истину.

Возможно, тем не менее, что разрушение культа Великой Отечественной войны приведет к положительному побочному результату. Расчищается путь к появлению настоящей памяти, познанию неподдельной правды. Я приехал в Оксфорд с целью заняться во время академического отпуска завершением своей крупной работы – переработкой истории Великого союза времен второй мировой войны. Однако мое внимание привлек шумный прием, который был оказан в России «Ледоколу». С В. Резуном («Суворовым») я скрещивал мечи постоянно с 1985 г., когда он впервые обнародовал в Париже свои нелепые писания. В обстановке, когда российские военные историки и историки дипломатии не давали Резуну сколько-нибудь серьезных ответов, я счел своей жизненно важной задачей дать подробное и объективное описание критических событий 1939–1941 гг. Надеюсь, что результат моих трудов, венец пятнадцатилетних исследований этого периода, даст читателю возможность сориентироваться во всем разнообразии фактов прошлого, увидеть их именно такими, какими они были, прежде чем составить собственное мнение об истории.

Друзья и коллеги помогали в моей напряженной работе над рукописью. Генерал Дмитрий Волкогонов оказывал неограниченную поддержку в ходе моих бесконечных поисков новой информации и материалов. Доктор Лев Безыменский из «Нового времени» был бесценным источником информации, критических замечаний и помощи. Я хочу выразить особую благодарность доктору Игорю Лебедеву, директору Историко-Документального Управления Министерства иностранных дел Российской Федерации, позволившему мне изучить соответствующие материалы, без чего было бы невозможно разобраться в чрезвычайно сложной дипломатической обстановке кануна войны. Генерал-майор В. А. Золотарев, начальник Института военной истории, и капитан I ранга В. Н. Вартанов любезно разрешили мне ознакомиться с их еще не опубликованными трудами, касающимися этого периода.

Постоянную помощь мне оказывал мой старый друг профессор Джон Эриксон, являющийся общепризнанным специалистом по советским военным проблемам кануна войны. Он внимательно прочитал текст, и мне принесли большую пользу несколько весьма поучительных бесед с ним. Подполковник Дэвид М. Гланц из Форта Ливенворт (Канзас), чьи высоко профессиональные труды по этому периоду послужили для меня источником вдохновения, любезно разрешил мне воспроизвести ряд карт, составленных им для своих работ по советской военной истории. Генерал Шимон Наве, эксперт по советским военным доктринам, помог мне сориентироваться в наиболее сложных нововведениях в этой области, исходивших в 30-е годы от В.К. Триандафиллова и М.Н. Тухачевского; он помог мне и в некоторых вопросах, где требовались очень специальные экспертные познания.

Особую благодарность я приношу сотрудникам Сент. – Антони-Колледжа в Оксфорде Аверэху Макдональду, бывшему политическому редактору «Таймс», и моим друзьям, профессорам Тимоти Гартону Эшу и Гарри Шукману, за их замечания и поддержку. Я признателен также лорду Ральфу Дарендорфу, ректору колледжа, и членам совета колледжа за интерес, проявленный ими к моей работе, и за благожелательную атмосферу, которая оказалась чрезвычайно благотворной. Доктор Зара Стайнер из Кембриджского университета прочитала рукопись, и ее предложения послужили существенному улучшению книги. Сэр Морис Шок, ректор Линкольн-Колледжа Оксфордского университета, был столь любезен, что разрешил мне работать с личными документами и дневником сэра Стаффорда Криппса, британского посла в Москве накануне войны, которые хранятся у него; его познания в области британской политики этого периода оказались для меня очень ценными.

Я выражаю далее личную благодарность доктору Петре Маркан-Бигмен, которая, не жалея сил, помогала мне в исследовании немецкого аспекта событий. Большое содействие в работе мне оказали доктор Бьянка Пьетров-Энкер из Тюбингенского университета, профессора Шуламит и Александр Волков из Тель-Авивского университета. Особо теплую личную благодарность хотелось бы выразить доктору Борису Морозову, моему коллеге по Центру Каммингса в Тель-Авивском университете, который приложил значительные усилия, чтобы помочь мне в трудоемких поисках соответствующих материалов и их оценке. Мне хотелось бы также выразить свою признательность доктору Вере Каплан за помощь в подготовке русской редакции текста к опубликованию.

И, наконец, хотелось бы сказать о том, как вдохновляли меня частые поездки в Россию в ходе моей работы над рукописью. Муза истории всегда здесь была со мной, где бы я не был – шел ли к Кремлю с его возвышающимися над горизонтом башнями, окутанным драгоценным сиянием, – стоял ли на берегу реки Москвы в парке имени Горького, прогуливался ли по Тверскому бульвару; наслаждался ли видом величественных дворцов вдоль каналов Санкт-Петербурга или бродил в березовых рощах Царского Села, шумящих у ворот Екатерининского дворца.

Габриэль Городецкий,

Колледж Сент-Антони

Оксфордский университет,

лето 1994 г.

Глава 1. Введение

Полемика

Немногие события оказали такое влияние на ход второй мировой войны и ее последствия как план «Барбаросса». Истории его возникновения посвящено немало исследований, однако изменения политического климата вызывают трансформации взглядов и оценок ученых. Согласно традиционному взгляду, Германия стремилась под влиянием экономических, расовых и территориальных интересов установить гегемонию в Центральной Европе. Противоположная интерпретация видит причину войны в претворении замыслов, изложенных Гитлером в книге «Майн Кампф». Третья точка зрения объясняет действия немцев «демонической» природой Гитлера. Идеологизированные интерпретации либо рассматривают план «Барбаросса» с марксистских позиций, объясняя его экономическими причинами, либо считают его логическим итогом непримиримых противоречий между фашизмом и коммунизмом. Кроме того, ряд историков объясняет кампанию на Востоке внутренней борьбой между армией, традиционным истеблишментом и нацистской партией.

Дискуссии приняли неожиданное направление весной 1985 года, когда мало известный до той поры «Виктор Суворов» поместил в издаваемой в Париже газете русских эмигрантов «Русская мысль» сенсационную статью. Суворов избрал интеллектуальный орган белоэмигрантов, чтобы начать крестовый поход против святая святых русской истории – Великой Отечественной войны. Автор изобразил Советский Союз не жертвой, а виновником войны, утверждая, что в июле 1941 года Сталин был готов к неожиданному нападению на нацистскую Германию, а Гитлер лишь опередил его.

Опубликованная затем в английском журнале статья не вызвала здесь большого интереса и была забыта1. Вряд ли выступление Суворова было бы серьезно воспринято в академических кругах, если бы оно не совпало по времени со «спором историков» – бурными дебатами о характере и ходе развития немецкой истории и природе германского национализма. Признание в Германии его взглядов в основном по политическим соображениям – вдохновило автора на изложение их в виде книги2.

Книга с незначительными поправками и изменениями была в конце концов издана на русском языке, будучи перед этим опубликованной в Польше, где ее провозгласили историческим шедевром. Как же поляки могли не приветствовать русского офицера военной разведки, ублажившего своей книгой их националистические чувства? Заключенный между Польшей и Германией пакт о ненападении был забыт, так же как и упорный отказ поляков от реальных мер по обеспечению безопасности во время роковых переговоров летом 1939 года. Высказанное Суворовым упоение своим успехом в Польше лучше всего свидетельствует о том, как его книга воздействует на национальные чувства в различных странах. Его слова производят неприятное ощущение: «Я чувствую себя великолепно. Я попал в совершенно необычную атмосферу. Меня узнают на улице, дарят цветы. Вчера полиция сдерживала напор читателей, которые хотели получить автограф на книге. Попасть в такую ситуацию приятно каждому»3.

Последним достижением Суворова является следующая книга под названием «День-М», в которой на Советский Союз возлагается ответственность не только за вторжение немцев в Россию, но и за развязывание второй мировой войны. Война, по его мнению, была вызвана советскими мероприятиями по мобилизации, систематически проводившимися с лета 1939 года. «Сталин это понимал, – утверждает Суворов, – и сознательно отдал приказ о тайной мобилизации 19 августа 1939 года. С этого дня при любом развитии событий войну уже остановить было нельзя. ТОЧНЫЙ ДЕНЬ, КОГДА СТАЛИН НАЧАЛ ВТОРУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ – ЭТО 19 АВГУСТА 1939 ГОДА»4.

Однако еще до того, как Суворов вторгся в «спор историков», русский мотив стал основным в проходящих дебатах. Профессор Нольте отказался считать нацизм необычным и не имеющим оправданий явлением, ссылаясь на существование «азиатских» прецедентов, например, резня армян в 1915 г., и особенно «классовые убийства», совершенные большевиками, и искоренение Сталиным целых групп населения. Нольте утверждал далее, что жестокость Гитлера была вызвана естественным страхом перед Советским Союзом и осведомленностью о демонических методах Сталина. Кроме того, рассуждал теперь Нольте, если Гитлер искренне верил в угрозу, исходящую от евреев, не было ли вполне логичным для него двинуться на Восток, где существовала большая концентрация еврейского населения, и ликвидировать эту грядущую опасность?5 Следует отметить, что дебаты по этому важнейшему вопросу проводятся как в Германии, так и в России любителями, а не серьезными историками: Нольте – философ, а Суворов – разведчик.

В этих условиях идеи Суворова, полностью отвергнутые в Англии, были подхвачены в Германии и вызвали бурные споры, которые привлекли внимание известных немецких ученых6. Грубо говоря, аргументы Суворова привлечены для поддержки утверждений Нольте о рациональности и обоснованности политического курса нацистской Германии. Если Сталин действительно намеревался «освободить» Центральную Европу, то решение Гитлера воевать с Россией не может более рассматриваться как выполнение идеологических замыслов, содержавшихся в книге «Майн Кампф», и считаться стратегическим безрассудством или откровенно агрессивным актом. Наоборот, война Гитлера в Европе превращается в «превентивную войну», оправданную с точки зрения традиционных германских геополитических интересов и угрозы, которую представлял для Германии и цивилизованного западного мира отвратительный сталинский режим. Таким образом, парадокс заключался в том, что книги Суворова, цель которых прежде всего заключалась в том, чтобы поднять на Западе тревогу относительно коммунистической России и подорвать процесс разрядки, были использованы для оправдания нацизма.

Горя желанием опрокинуть все «советское», Суворов проявляет неразборчивость в средствах, то потакая польскому национализму, то реабилитируя нацизм. Фактически вся теоретическая база Суворова непосредственно почерпнута из тех необоснованных посылок, которые изложил Гитлер перед своими генералами 22 июня 1941 года накануне войны:

«…теперь наступил момент, когда выжидательная политика является не только грехом, но и преступлением, нарушающим интересы германского народа, а следовательно, и всей Европы. Сейчас приблизительно 160 русских дивизий находятся на нашей границе. В течение ряда недель происходили непрерывные нарушения этой границы, причем не только на нашей территории, но и на крайнем севере Европы и Румынии. Советские летчики развлекались тем, что не признавали границ, очевидно, чтобы нам доказать таким образом, что они считают себя уже хозяевами этих территорий. Ночью 18 июня русские патрули снова проникли на германскую территорию и были оттеснены лишь после продолжительной перестрелки»7.

Документы германской разведки, цитируемые далее в этой книге, определенно свидетельствуют о том, что развертывание советских войск носило оборонительный характер и не представляло никакой опасности для вермахта8.

Далее Суворов делает безапелляционное заявление о том, что судьба нейтральных стран полностью зависела от прихоти Сталина, в то время как Гитлер играл роль пассивного наблюдателя. Нет смысла говорить, что если бы аргументы Суворова подтверждались объективными фактами, история развивалась бы совершенно иным путем. Утверждение о том, что нацистская Германия «имеет больше оснований считаться нейтральной в 1939–1940 годах», является абсурдным9. Также безосновательно заявление, что глава советской военной разведки генерал Голиков не был наказан Сталиным за приниженные данные о наращивании германских вооруженных сил 21 июня, так как он «докладывал Сталину правду. Гитлер действительно к войне против Советского Союза не готовился»10.

Влияние идей Суворова не стоит недооценивать. Метаморфозы, которые претерпела в последние годы немецкая историография войны на Востоке, поразительны. Покойный профессор Хильгрубер, один из ведущих немецких историков, неожиданно заговорил об угрозе, которую Советский Союз представлял для Германии в 1941 году, хотя в 1965 году, пользуясь теми же самыми источниками, он рисовал образ индифферентного Сталина, стремящегося умиротворить Гитлера, до самого начала войны перевыполняя советские обязательства перед Германией11. В книге под названием «Война Сталина» австрийский профессор Эрнст Топич утверждает, что, концентрируя внимание на агрессивных действиях Гитлера, – особенно нападении на Советский Союз, – мы просмотрели истинного преступника – Сталина. Вторая мировая война, утверждает Топич, «была по сути дела нападением Советского Союза на западные демократии, а Германии… отводилась роль лишь военного заместителя»12.

Еще более настораживает тот факт, что Суворов фактически подтверждает мысли, выраженные недавно Иоахимом Хофманом в официальной германской военной истории второй мировой войны. Немецкие историки во Фрейбурге, показав исключительно высокий уровень профессионализма в изучении немецких материалов, не смогли преодолеть разногласия относительно политического аспекта войны на Востоке. Это заставило их прибегнуть к необычной практике и произвести на свет две диаметрально противоположных версии происхождения плана «Барбаросса». Профессор Мессершмидт придерживался традиционных взглядов, Хофман же фактически солидаризировался с Суворовым, говоря об исходящей от Советского Союза стратегической угрозе, которая не могла не убедить Гитлера, что июнь 1941 года – последняя возможная дата начала превентивной войны13.

Общим для Хофмана и Топича, как и для данных дебатов вообще, является неспособность представить новые доказательства для обоснования приводимых ими голословных утверждений. Пока что дебаты вызвали серьезные возражения в основном по поводу военного аспекта теории. Однако они также не были последовательными, и позиции Суворова не были поколеблены. Дискуссии совершенно не касались политических и дипломатических структур, в рамках которых принимались военные решения. Изучение военных аспектов проблемы, в основном ограниченное теоретическим рассмотрением советской внешней политики накануне войны, свидетельствует о сильной идеологической предвзятости участников14.

Серьезным пробелом большинства историков, изучающих военные и дипломатические вопросы, является неспособность рассматривать различные аспекты под единым углом зрения. Это особенно ярко бросается в глаза, когда речь заходит о руководстве Сталина. Почти никто не отрицает, что работа Генштаба, Коминтерна, Центрального Комитета и Наркоминдела сводилась воедино в Кремле. Хотя наверху допускалась относительная свобода мнений, учитывались различные альтернативные предложения, окончательной, последней инстанцией всегда был Сталин. С середины мая 1941 года Сталин даже формально стал первым человеком страны, заняв пост председателя Совета народных комиссаров; в этой должности он осуществлял всестороннее руководство как в военных, так и в дипломатических вопросах. Не следует доводить дело «до абсурда» и полагать, что по утрам Сталин рассматривал военную доктрину, после обеда обсуждал вопросы дипломатии, а вечерами погружался во внутриполитические проблемы. Все эти вопросы были тесно взаимосвязаны.

Приведем в качестве примера предложение Жукова от 15 мая 1941 года о контрнаступлении с целью предотвращения концентрации германских войск на границе с Советским Союзом. Сталин должен был рассматривать этот вопрос, увязывая его с разговорами о грядущей советско-германской войне и таинственном полете Рудольфа Гесса в Англию несколькими днями ранее, с учетом поражений английской армии на Балканах и в Северной Африке, а также подписанного незадолго до этого Пакта о нейтралитете с Японией. Все эти факторы увязывались воедино, и на основании их Кремль принимал решения. Поэтому очень важно постараться понять настроение людей того периода и не судить о них с позиций сегодняшнего дня. Нельзя упускать из виду драматизм событий, полных неопределенности, когда недоверие, предвзятые мнения и слухи оказывались сильнее десятков дивизий, развертываемых на фронтах.

Другим фактором, ограничивающим объективное суждение, является тенденция рассматривать тот или иной эпизод лишь с точки зрения советско-германских отношений, не учитывая отношений Советского Союза с Англией, что важно для правильной оценки событий. Акцент на теоретических основах и идеологических корнях конфликта увел дебаты далеко в сторону от действительных событий, приведших к войне на Востоке.

Невозвращенцы становятся историками

Ни ошеломляющие гипотезы Суворова, ни свидетельства в их поддержку сами по себе не являются откровением15. Именно принадлежность Суворова к ГРУ (советской военной разведке) придала его аргументам вес и достоверность. Поэтому прежде чем обсуждать проблему, необходимо сказать несколько слов о феномене «Суворова». Теперь известно, что Виктор Суворов – псевдоним Владимира Богдановича Резуна, капитана ГРУ, попросившего политическое убежище в Англии в июне 1978 года. Романтический и таинственный ореол, окружавший Суворова, усилен его издателями, которые акцентировали внимание западного читателя на том факте, что Москва вынесла ему смертный приговор и поэтому его настоящее имя и местонахождение являются большим секретом. Самому Суворову льстит этот романтический ореол: «Это на самом деле совершенно потрясающее чувство освобождения. Я знаю, что я мертв, поэтому у меня нет никаких проблем. Каждое новое утро я встречаю благодарностью Богу и судьбе за то, что мне подарено еще одно утро. Господи, как это прекрасно. Я должен был 14 лет назад уже быть в ящике, а я все еще живу»16.

Никто из ученых, увлеченных теориями Суворова, не счел за должное осведомиться о его мотивах или усомниться в достоверности полученной от перебежчика информации. Ведущие специалисты по вопросам разведки утверждают, что перебежчикам, как правило, трудно расстаться с секретами, и поэтому они находятся под сильным эмоциональным давлением. Им мало доверяют, и они знают, что когда от них получат всю необходимую информацию, они станут не нужны. Единственное, что им остается, это «отдалять тот ужасный день, когда с ними будет покончено, когда они будут выжаты, как лимон, дело их жизни закончится, а они станут чужими в свободной, но непонятной им стране». Предусмотрительный перебежчик преувеличивает свою роль в советской разведке, намекая на доступ к досье и архивам, которых он никогда не видел, или утверждая, что знает о чем-то из первых рук и имеет нужных знакомых. Такие личности, как правило, выступают с весьма спекулятивными и потому сенсационными заявлениями, привлекающими внимание читателя, хотя на самом деле они чаще всего были всего-навсего мелкими функционерами, не посвященными в процесс принятия Кремлем решений. Их информация зачастую черпается из сплетен, распространяемых их коллегами по работе17.

Суворов пошел по стопам тех перебежчиков, которые даже во время войны пытались добиться признания и внимания с помощью дезинформации. Леон Гельфанд, оставшийся в Риме в 1940 году, проинформировал англичан, что «Сталин с 1933 года добивался заключения соглашения с Гитлером»18. Таким образом, Суворов не является исключением. После своего бегства он опубликовал несколько книг о советской военной разведке и своей собственной работе19. Однако можно с уверенностью сказать, что он имел весьма ограниченный доступ к секретной информации во время своей непродолжительной службы в военной разведке в качестве младшего офицера, а затем краткого пребывания в Генштабе.

Стало знамением времени, что такие люди, как Резун, ранее пользовавшиеся привилегиями, полагающимися «номенклатуре», стремятся в заново родившейся России быть приравненными к истинным диссидентам и критикам режима, как например, Андрей Сахаров – людям, дорого заплатившим за свои убеждения. Суворов предал систему, и его действия, естественно, заставляют поставить вопрос о моральной чистоплотности личности. Чтобы опровергнуть какие-либо обвинения в предательстве, Суворов рассказывает о себе в приукрашенных тонах: «Я уже полностью отдавал тогда себе отчет, что у этого режима нет никакого будущего. Я понимал, что он рухнет. С другой стороны, я был фанатически влюблен в армию, в оружие, в сильные, мощные организации, такие, например, как ГРУ. И я гордился тем, что я офицер. Это шло параллельно. Я ненавижу режим и страшно люблю армию»20. Как мы вскоре увидим, вольное обращение с источниками стало его товарным знаком. Отягощать себя доказательствами – занятие для него совершенно чуждое.

Перебежчики, чтобы удержать интерес к себе, часто используют свои знания для пропаганды политических идей своих новых работодателей. Подобно Кривицкому и другим перебежчикам 30-х годов, работы Суворова сильно окрашены политическими и идеологическими предрассудками, имеющими цель разжечь «военный психоз» и предостеречь общественное мнение Запада от возобновления разрядки21. Книга Суворова написана в процветающем жанре заговорщицкой психологии. Она внушает читателю, что значимые события нельзя объяснить обычными категориями; теория заговора, или заговорщический менталитет превосходит ординарные свидетельства. Заговорщицкая психология, или «история, рассказанная в виде народного мифа»22, исключительно действенна во время перехода от тоталитаризма к демократии. Теория заговора в том или ином обличии легко завоевывает умы и не воспринимает опровержения, с особой силой она проявляется при объяснении ключевых моментов истории, насыщенных информацией и фактами, и тем самым подверженных постоянным ревизиям.

Период между началом второй мировой войны и немецким вторжением в Россию представляет собой особо благодатную почву для теории заговора, поскольку он включает в себя основополагающие мифы, такие, как договор между Риббентропом и Молотовым, полет Рудольфа Гесса в Англию и предупреждение, направленное Черчиллем Сталину. Суворов правильно понимает, что самые старые, заскорузлые теории заговора живут дольше других. Они воскрешаются, едва успев стереться из памяти, имитируя истину, а на деле скрывая ее новыми нагромождениями лжи. Теория заговора, будучи исключительно привлекательной для обывателей, пропагандирует мифы, преднамеренно и настойчиво скрывает истину, упрощая сложные ситуации. Это особенно применимо к России, где период 1939–1941 гг. оставался еще несколько лет назад «белым пятном» в советской историографии. Суворов не удосужился изучить появившиеся в изобилии новые материалы, так как правильно рассчитал, что идеи, внушенные с помощью теории заговора, сильнее фактов.