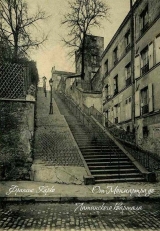

Текст книги "От Монмартра до Латинского квартала"

Автор книги: Франсис Карко

Жанры:

Культурология

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 11 страниц)

– Карко! – окликнули меня. – Надевайте пальто и шляпу и мчитесь в «Крест».

– Хорошо, – сказал я. – А зачем?

– Привезите тот номер, где напечатан приказ.

Я посмотрел на Франсуа-Альбера, который командовал всеми, несмотря на свой мальчишеский вид, и спросил самым невинным образом:

– Какой приказ?

Это произвело впечатление разорвавшейся бомбы. На меня набросились с упреками, меня стыдили.

– Журналист, который не читает газет! Да вас самих бы следовало пропечатать в газете!

– Начнем с «Homme Libre», – сказал Франсуа-Альбер. – Не правда ли, вы никогда и не заглядываете в него?

– Никогда.

– Это вас не интересует?

– Как сказать… – попробовал я вежливо увернуться от прямого ответа. – Это меня интересует… да… Но чего вы хотите? Каждое утро читать передовую патрона – это меня прямо-таки убивает. Он вечно всем недоволен. Он всегда бранится. Понимаете, я встаю обыкновенно в хорошем настроении… потерять его от этого вечного брюзжания… Это ужасно.

– Надо быть журналистом или не быть им совсем, – вступился медовым голосом Мандель, который незаметно для меня вкатился в комнату. – Вы будете читать Клемансо, мой милый… или…

Что я мог возразить? Я был вынужден покориться, но через неделю, возненавидев весь мир и себя самого, я пришел к Франсуа-Альберу, который теперь каждый вечер экзаменовал меня, спрашивая содержание очередной передовой, – и с грустью заявил:

– Это невозможно… Клянусь вам, я сделал все, что в моих силах… Но продолжать так… спасибо!.. Я предпочитаю совсем оставить службу.

И я подал заявление об уходе.

Итак, я был снова свободным человеком и на следующее утро глядел из моего окна на Сену, тысячью серебряных струек сверкавшую между набережными, на деревья, на ослепительное небо. Я был свободен, меня ничто не связывало более! По утрам я взбирался по маленькой лесенке к моему соседу Дараньесу, который смиренно трудился над своими гравюрами по дереву, а перед ним расстилалась голубая гладь реки, и проплывали суда одно за другим.

Какая благодать! Прекрасные книги, труд, который дает радость, в тишине, вдали от политики, от тех идиотских обязанностей, которые я нес до сих пор… О, теперь я знал мой путь, и Дараньес, показывавший мне свои первые работы, принялся за серию рисунков для «Jesus la Caille». Они и теперь у меня. Они – редкость. Они – большая редкость, так как из них ни один не был издан. Но во мне говорит не библиофил, а признательный друг, который хотел рассказать здесь, как много он получил доказательств глубокой и постоянной привязанности от другого человека, как благодарен он за этот единственно ценный в жизни дар и с каким умилением вспоминает о нем.

XVII

Итак, я снова был вольной птицей, и мне оставалось существовать на то, что я зарабатывал статьями о живописи, стихами, отчетами о выставках, которые Вокселль печатал на страницах «Жиль-Блаза». Валетт в «Меркурии» первый утвердил за мной звание писателя. Я был на седьмом небе. Но тут наступил конец июля и принес ужас и ошеломление. Вспыхнула война, ужасная война. Словно вихрь пронесся, и все заколебалось, закружилось, смешалось. В редакции «Жиль-Блаза» нас с Жаном Пеллереном и Андрэ дю-Фре-нуа охватило какое-то хмельное возбуждение, погнало, как и других, на улицу, вмешало в ряды молодых людей, шедших с пением на смерть, не думая о ней.

Но женщины – те уже ощущали ее дыхание повсюду вокруг себя и были серьезны. По бульварам двигались бесконечные шествия с плакатами и знаменами, и громкие крики звенели в воздухе. Впереди демонстрации бежали мальчишки-поварята, посыльные, мчались велосипедисты, какие-то старики, неистовствовавшие от воодушевления, жалкие и трагические. И посреди всего этого возбуждения неслась лавина людей, ведомых своей судьбой мимо запертых магазинов, мимо кафе, кишевших публикой, и во всю глотку, раздельно, гремела:

– На Берлин! На Берлин!

Пока проходили перед нами эти черные, жестикулирующие массы чиновников, комми, рабочих, буржуа, тесно сплоченные, объятые невыразимым воодушевлением, солнце склонялось все ниже, день угасал. Но в сером свете сумерек, подымая густые облака пыли, все новые и новые ряды выливались из улиц, переулков, со всех сторон и сливались друг с другом. Их приветствовали кликами на пути:

– Да здравствует Франция! – орала толпа зрителей.

– Да здравствует Франция! – крикнул, стоя на стуле, Андрэ дю-Френуа.

Он обнажил голову и, страшно бледный от волнения, провожал глазами дефилировавших мимо людей всех сословий, которые, отвечая на приветственные клики, при выходе на площадь Оперы затянули охрипшими и мужественными голосами:

Победа с пением откроет нам дорогу,

И поведет свобода нас.

– Андрэ! – позвал Жан.

Дю-Френуа не слышал. Все еще стоя на своем стуле и всем существом сливаясь с этой толпой (это он-то, всегда презиравший стадные чувства и признававший лишь власть разума!), он в эти мгновения составлял с нею одно целое и готовился принести и свою жертву. Тогда Жан Пеллерен, охватив меня руками, прижался ко мне и шепнул тихо, указывая на нашего друга:

– Взгляни на него… Взгляни! Он не вернется!

– Что ты говоришь? Вернется, конечно!

– Нет, нет! – повторял Жан, охваченный скорбным предчувствием.

Он взобрался на тот же стул, на котором стоял Андрэ, обнял его, и так они стояли рядом в течение целого часа. Столько тоски было в этом братском объятии, что дю-Френуа, видимо, понял что-то и перестал кричать.

Рядом со мной, оглушенная аплодисментами, подобно взрывам тысячи митральез, гремевшими на террасе кафе Наполитэн, стояла подруга Андрэ дю-Френуа, неподвижная, немая. В эту страшную минуту не предчувствовала ли и она, что Андрэ будет скоро убит? Я не смел заговорить с нею, но, когда оба мои товарища соскочили со стула и бросились к нам, мое впечатление перешло в уверенность. Мы распрощались.

Да не подумают, что это только теперь, – увы! – после печального исчезновения дю-Френуа, – я говорю так. Его больше не было среди нас! Из-за мутных стекол его лорнета глаза Андрэ в тот день глядели так странно! Этот взгляд, больно сжавший мне сердце, еще доныне преследует меня и напоминает ту минуту, когда он остановился на мне.

Наступила ночь. Через авеню Оперы я прошел на левый берег среди все возраставших шума и хаоса. Как будто гнувшиеся от тяжести, переполненные автобусы и таксомоторы сворачивали в сторону от катившейся человеческой лавины – и с высоты столбов пылавшие и трещавшие газовые фонари освещали потрясенный, перевернутый вверх дном Париж. Потом мало-помалу улицы опустели, стало тихо. К девяти часам я добрался до своего дома на набережной О-Флер и достал из ящика свою мобилизационную карточку, воинскую книжку и 20 франков, которые вместе с мелочью, имевшейся у меня в кармане, составляли весь мой капитал.

Боже, как тяжело было дышать в эту летнюю ночь, неподвижнодушную, под бледным, прозрачным небом! Я, как и другие, был словно одержим безумием, не позволявшим контролировать собственные поступки, толкавшим меня вперед на уже снова оживавшие улицы, по которым текла черным сплошным потоком толпа, охваченная исступлением. На площади Бланш, у пивной Сирано, меня ожидали друзья. Часть ночи мы провели в кафе, трепещущие, возбужденные, пили вино с женщинами и их любовниками, платя по очереди; эти субъекты были гораздо спокойнее и хладнокровнее.

Пьер Брюне. Карнавал

Они, щурясь, глядели на проходивших и, засунув руки в карманы, не отвечали на обращенные к ним вопросы. Из кафе мы спустились по улице Бланш и оказались свидетелями (вмешаться было поздно) быстрого нападения жуликов на трех молодых людей. Отняв у них все деньги, нападавшие, увидев нас, бросились бежать со всех ног и скрылись за углом. На площади де-ля-Тринитэ строились шеренги. Мы к ним присоединились, окруженные двойным кольцом любопытных, махавших шляпами, платками и провожавших нас криками. Но, так как разные темные личности, пользуясь давкой, без стыда и совести очищали карманы, здесь уже происходили драки, и энтузиазм несколько ослаб.

Я отлично помню, из кого состояла окружавшая меня горланившая толпа: из юнцов, девушек с непокрытыми головами, в ситцевых платьях, из личностей в каскетках, матерей, сыновья которых были в рядах, и целой тучи шалопаев, счастливых, что представляется случай драть глотку. От времени до времени, когда им надоедало петь марсельезу и «прощальную песнь», визгливые голоса затягивали какой-нибудь другой мотив, и все с воодушевлением подхватывали. Часто приходилось останавливаться, так как толпа мешала идти вперед. Топтались на месте. Модные тогда песенки раздавалась на улицах, заглушали все, и в этой фантастической кутерьме мы, лихорадочно цепляясь друг за друга, прыгали, плясали и шли и шли вперед.

Так до самой полуночи, бросаемые то туда, то сюда, на бульвары, на улицу Мадлен, на площадь Согласия, мы всё шли. Наконец я выбрался из шеренги и Сен-Жерменским бульваром прошел в Латинский квартал. Но и тут была такая же давка. Студенты в бархатных беретах, неся знамена, фонари, плакаты, чучела в касках, шли и орали как сумасшедшие:

– На Берлин! На Берлин!

Им отвечало тысячеголосое эхо. Все покрывал этот крик, оглушительный, не ослабевавший. При приближении всех этих людей, чей шаг отчетливо и звонко раздавался на мостовой и словно ударялся о каждое сердце, – в окнах кабачков появлялись разряженные девицы и неистово аплодировали. Перед Даркуром, перед пивной Пантеона и кафе напротив толпа была так густа, что она образовала пробку. Знамена колебались над головами, свивались, изгибались в живые складки. Порою, когда какое-нибудь дерево затеняло свет газовых ламп, эти качавшиеся в воздухе знамена походили на огромный саван. Я как сейчас вижу на конце древка их капризные и зловещие колыхания. Какая-то небрежная грация, что-то суровое, одинокое и язвительное было в них. И, когда складки распрямлялись движением серпов над зреющей нивой, казалось, что много молодых голов склоняются, словно их уже коснулась невидимая рука.

Но они тотчас же подымались опять, эти гладкие молодые лбы, так рано отмеченные смертью. Они подставляли себя ей с какой-то дикой доверчивостью, при виде которой мои силы слабели и надежда покидала меня. Я видел, казалось, уже не знамена, но одну ужасную сплошную пелену, красную от крови. Почему среди этого человеческого стада ни один не возвысил голоса, чтобы проклясть то гнусное и бесполезное избиение, которое должно было начаться завтра на полях, где ароматы земли еще смешиваются с ароматом плодов под обжигающей лаской солнца? Может быть, достаточно было прозвучать одному голосу, чтобы изменить все это или по крайней мере вложить иной смысл, более строгий и мучительный, в приносившуюся здесь неизмеримую жертву. Но такого голоса не было!.. Было много криков, пения, еще криков, диких, исступленных… Мужчина лет двадцати пяти, у которого на шее висела связанная шнурками пара солдатских башмаков, неистовствовал неподалеку от меня. Он, словно в приступе безумия, топал ногами, а две девушки, державшие его за руки, смеясь, тянули его за собой. Я пошел следом за ними, расталкивая толпу, цепляясь за них, не отставая, так, словно бы эти трое людей должны были стать путеводителями всей моей жизни, спасти меня от страшных дум. Этот человек был прав: он хотел провести свою последнюю ночь не в слезах и отчаянии, а в наслаждениях, которых его лишили раньше, чем он успел ими насытиться. Да. Прав. И, не отдавая себе отчета в том, что делаю, я спустился по узкой лестнице в бар Пантеона, уселся там и потребовал вина.

Странная картина! Я не узнал обычной обстановки, потому что столы сегодня были сдвинуты дальше в углы, оставляя больше места, чем всегда, для танцующих пар. Оркестр играл танго, и танцующие, обнимая своих дам, замиравших в немом экстазе, проделывали па как-то особенно старательно. Все это была молодежь с кожаными солдатскими сумками через плечо; они глядели, не видя, недвижным взором прямо перед собой, и, невольно захваченный судорожной мелодией, я под пение скрипок стал напевать:

«Этот танго – последний…»

Но в это время произошел комичный инцидент: одна из посетительниц бара, поджидавшая своего дружка, увидев его у входа, громко закричала:

– Ага, вот и он, вот он, мой бельгиец!

Музыка вдруг прекратилась, словно по волшебству, и из всех грудей вырвался один общий крик:

– Да здравствует Бельгия! Браво! Браво!

Надо было видеть физиономию бельгийца! Он казался очень тронутым, кланялся, благодарил. Какой-то старый господин, толстый, белобрысый, стал угощать всех шампанским, и веселье продолжалось.

Но меня потянуло вон отсюда. Я вышел на улицу. Голубая ночь, густая листва деревьев на бульваре и в Люксембургском саду, сильный, полный сладострастной истомы, запах земли и травы – навевали на мое сердце городского жителя какую-то глухую скорбь и томление. Этот запах, казалось, так же влиял на толпу, ложился на всех невыразимой тяжестью. Трагическая ночь, душная и ласковая, не давала утешения и отрады всем этим мужчинам и женщинам, которых война отрывала друг от друга, жестоко растерзав их души. Глухое оцепенение. Крики умолкли. Последние группы рассеялись. Ночь шла, и незаметно наступил рассвет, и повозки огородников застучали по мостовой, потянулись к рынкам. Бледный день выглянул и озарил улицы. И люди возвращались к действительности, считая оставшиеся часы, а наиболее храбрые открыто смотрели в лицо своей судьбе. Все еще бродя и наблюдая, я вспомнил, как месяц тому назад одна старая женщина на террасе Клозери, вызвавшаяся предсказать нам нашу судьбу по линиям рук, вдруг встала, ничего не говоря, словно испуганная тем, что прочитала.

– Ну, что же, матушка, рассказывай! – приставали мы к ней.

Но она упорно молчала.

– Да говори же! Ты язык проглотила, что ли?

Старуха вдруг подняла руки к небу и заплакала.

Не смерть ли прочла она на всех этих ладонях? Какой таинственный знак открыл ей правду? Мне бы хотелось снова встретить ту женщину, спросить ее… Но нет! Не надо пытаться узнать то, чего не должен знать человек. Словно борясь с искушением, я невольно сжал кулаки, сунул их в карманы и пошел дальше большими шагами.

Я подумал о моих родителях, живших далеко от Парижа и, вероятно, в эту ночь готовивших в дорогу моих братьев. Мучительная боль сжала мне сердце. Я был одинок, ужасно одинок среди этих улиц, покинутый всеми и влачивший за собой свою усталость. Я чувствовал себя разбитым, у меня не было более ни капли мужества. И в зеркале какого-то ресторанчика, куда я зашел, я вдруг увидел свое мертвенно-бледное лицо и покрасневшие глаза.

– Выпей кофе, братишка, это тебя подкрепит, – посоветовал мне хозяин. – С ромом?

– Да, с ромом.

Кабачок был полон. Облокотись о прилавок, какой-то мужчина, только что выпив стаканчик «шинка», все вытирал да вытирал губы; и, глядя на него в мрачном молчании, смиренно стояла подле в ожидании бледная женщина. Но мужчина трясущейся рукой все продолжал вытирать рот, и, казалось, этому не будет конца; а несчастное существо подле него, не желая мешать ему теперь, когда он так нуждался в бодрости, все ожидало терпеливо и молча и напряженно следило за ним. Вдруг он порывисто обнял свою подругу и стал исступленно целовать ее; она вернула ему поцелуй, она в свою очередь обхватила его, все не произнося ни слова, пока он не вырвался, бросился к двери, открыл ее и исчез.

– О, господи! – простонала несчастная.

Соседи бросились к ней. Она же, как упала на пол, так и осталась, мертвая, убитая наповал отчаянием, как будто отданная в жертву этому страшному богу, который так немилосерден ко всем, даже и женщинам, и остается равнодушен к их страданиям.

Становилось все светлее. По бульвару прошли несколько военных врачей в элегантной, ловко сидевшей форме. Они торопились на Восточный вокзал пешком, так как не было ни трамваев, ни таксомоторов. Совсем юные, почти дети, они явно гордились своими желтыми сапогами, новыми кепи, бархатными воротниками, гордились тем, что они – в это солнечное утро – отправляются с чемоданчиком в руке на великую войну. Какая грусть овладела нами, когда мы провожали их взором из окна бара, стоя подле мертвой женщины, к которой уже бежал полицейский. Какое уныние! После врачей прошли маленькими группами манифестанты с испачканными, словно выкупанными в луже знаменами. Большинство из них были пьяны, и ноги с трудом слушались их. Иные разбитыми, хриплыми, тусклыми голосами еще пытались орать с упрямством пьяных, когда они замечают, что на них смотрят:

– На Берлин!.. Да… Да… На Берлин! На Берлин! На Берлин!..

* * *

Весь этот день, те короткие часы, которые мне оставались, я провел с друзьями. Эдуард Газанион не отходил от меня. Он купил для меня дорожную фляжку и наполнил ее водкой, снабдил меня деньгами, и мы вдвоем бродили до вечера. Париж казался каким-то другим городом. Повсюду мы встречали невероятное количество народу, но все эти люди уезжали, мчались на вокзал, нагруженные вещами, имели возбужденный вид. Там и сям проезжали конные патрули. Роты солдат, фургоны, нагруженные оружием и амуницией, батареи, эскадроны прокладывали себе дорогу в толпе, приветствовавшей их гулом одобрения. На бульваре дю-Пале поймали шпиона. Я в это время очутился перед полком артиллерии, который медленно, бесконечно медленно переходил мост и исчезал вдали, а за ним в хвосте тянулись орудийные повозки, на которых ехали обозные и прислуга. Всадники в киверах, укрепленных под подбородком, на лошадях, чья упряжь была украшена цветами, ехали серьезно и важно. Они не отвечали на крики, которыми толпа приветствовала их. Скрипели колеса повозок, подпрыгивали от толчков орудия, как таинственные игрушки, количество коих все росло и росло. Было больно смотреть на этих молодых людей, с дулами винтовок, торчавшими у самых кепи, со свернутыми трубкой шинелями через плечо, – потому что выражение безбородых лиц совсем не соответствовало возрасту и придавало жестокость их чертам.

Рауль Дюфи. Белый всадник

Снова наступил вечер – и принес первые новости с театра военных действий, увеличивая смятение. «La Patrie», выходившая в уменьшенном формате, в четверть листа, покупалась нарасхват; все обсуждали события. Весть о разгроме немецких фирм воспламеняла стариков, видевших в этом реванш и без конца распространявшихся о былых временах.

Убийство Жореса, пожалуй, их тронуло меньше. Что, Жорес? Убит? Тем хуже. Им некогда было его оплакивать в такой критический момент. И, собирая вокруг себя слушателей, внимавших им, ничего не понимая, эти болтуны рассказывали, к примеру, ссылаясь на статистику, что ядро должно быть в три раза тяжелее человека, чтобы его убить.

– Вот вы например, – объяснял один такой старый франт толстяку, торчавшему перед ним и не прерывавшему его разглагольствований: – для вас, мой друг, нужна целая тонна… Вы разорите пруссаков!..

И, видя, что толстяка занимает другая мысль, старикашка добавлял:

– На бой! Мужество прежде всего, мой друг! Умереть – пустяки, когда знаешь, за что умираешь! Да, пустяки! Поверьте моему слову, если бы я был моложе…

Эти оригиналы собирали толпу (трудно этому поверить в наши дни), говорили до изнеможения все, что хотели, совершенно безнаказанно. Никто не останавливал их. В кафе, в автобусах, на улицах, у вокзала они призывали людей подставлять грудь под пули, так, словно бы это было самым естественным делом. Задумывались ли они над тем, сколько ужасов и мерзостей спускает с цепи война? Нет, конечно, иначе они бы не могли говорить так, как говорили. Они ничего не знали об этом. Они верили, как верил весь мир, что эта война окончится очень быстро, раз англичане и бельгийцы идут с нами против «этих касок», и что, когда победа вознаградит нас за все жертвы, для тех, кто переживет это время, наступит эра радости и процветания. Да простится мне, – но эта эра, о которой столько мечтали пылкие проповедники в первые дни мобилизации – она уже наступила для нас, и, если бы мы тогда знали, какова она будет, никто не пожелал бы заплатить за нее такой дорогой ценой.

XVIII

Погибли дю-Френуа, Марсель Друэ, Шарль Перро, Луи Перго, Жан-Марк Бернар, пал накануне перемирия Гильом Аполлинэр, и позже – Жан Пеллерен. Не возвратился с этой ужасной войны и мой брат Шарль, произведенный в офицеры при выходе из политехнической школы. Когда я об этом думаю, когда вспоминаю бывшего гордостью нашей семьи ребенка, чьи останки я разыскал у Блеркура под Верденом, – жестокая боль разрывает мне сердце, и кажется, что рана эта всегда будет так же свежа. Помню, из ям на кладбище, где похоронены были убитые, подымалось нестерпимое зловоние. Солдаты африканского батальона, как бешеные, работали кирками, чтобы поскорее вырыть гроба. В глубине ям хлюпала вода. Крышки гробов сдвигались, и бедные наши мертвецы в испачканных кровью мундирах глядели снова на свет дня, сиявшего для живых. Завернутые в тяжелые военные плащи останки приходилось по частям вытаскивать из ям и член за членом перекладывать на полотно, размещать, глотая слезы, эти дорогие и страшные куски, потом укладывать в новый гроб на подстилку из опилок, которые скоро промокали от черноватой воды, капавшей с полотна. Отвратительное, ужасное – и все же благородное и необходимое переживание! Никто не уклонялся от него. Эти сероватые массы, словно окаменевшие от воды, в которой они долго пробыли под землей, сохраняли еще человеческий вид, но они казались нам такими тяжелыми, что слабели подымавшие их руки и падало сердце. Тем не менее, каждый с каким-то болезненным упорством не хотел щадить себя. Мы присутствовали при всех самых тяжелых процедурах. Я видел, что осколок шрапнели, убивший моего брата, сделал только маленькую, совсем маленькую трещину на виске, оставив совершенно целым череп.

Стояло лето, мягкие светлые дни, – но все вокруг казалось объятым неподвижной печалью. Ни малейшего шума не доносилось сюда из леса на тех высотах, через которые, как мне было известно, шел на Блеркур в ночь на 21 июня 1916 г. тот, кого я теперь оплакивал. Мы, казалось, слышали молчание этих зеленых холмов, этой долины, на краю которой находилось кладбище, неглубокой, тихой, открытой со всех сторон. Тополя по краям дороги, луга, низкие, сырые и свежие как ключевая вода, скошенное сено… Этот мирный, счастливый пейзаж мало-помалу начинал влиять успокоительно на наши измученные нервы. Я думал о моем брате Шарле, выделявшемся своими способностями среди студентов политехнической школы, отмеченном профессорами. И эту блестящую голову, этого юношу 22-х лет избрала, чтобы поразить, десница смерти!

Мысли, подобные моим, проходили, вероятно, и в головах всех остальных, пока подводы с гробами спускались по склону между кустов. Они оставляли за собой длинный голубоватый дымок, быстро рассеивавшийся в воздухе. Потом подводы скрылись из виду, и мысль о том, что границы между жизнью и смертью стерлись, стала почти отрадной, а воспоминания о прошлом теперь, когда участника этого прошлого не было больше здесь, чтобы вдохнуть в них жизнь, – эти воспоминания отлетели навсегда. Все вокруг, казалось, хотело запечатлеть в моей душе волнующий урок, который отодвигал все дальше и дальше вглубь памяти остальные переживания, пока они медленно не канули в ту бездну, которую каждый из нас носит в себе.

Воспоминания? Да… Ничего более. Веселые или печальные, легкие как этот дымок, который на моих глазах развеялся в воздухе на маленьком кладбище в Блеркуре, – эти мои воспоминания имеют одну лишь цель – оживить для друзей моей молодости те годы, которые уже к нам не вернутся. Пускай же эти друзья поймут мои чувства и, быть может, возвратясь мыслью в прошлое, так тесно сольются с бесхитростно набросанными здесь портретами, что эти портреты приобретут еще больше сходства.

Что же касается до портретов тех, кто исчез навсегда, то это уже дело моей совести. Я хотел показать их такими, какими они были тогда, когда я знал их. Не всем же присуще это царственное презрение к своим современникам, с каким несчастный Леон Дейбель писал перед своим самоубийством:

Поэт проснется утром рано

И слышит, что его стихи

Поют деревья, травы, мхи

Пчелиным голосом органа.

И он, как победитель вещий,

Как баснословнейший герой,

Создаст из преходящей вещи

Бессмертных звуков вечный строй.

Этого не написал бы ни Пеллерен, ни Жан-Марк, ни Гильом… Что за дело им было до будущего? Они жили. Они любили жизнь. И даже Модильяни, тот Модильяни, чья слава только после его смерти «проникла в отдаленные времена», при жизни вспоминал о славе, о бессмертии лишь затем, чтобы посмеяться над этим.

Да, нам суждено было потерять и его тоже. Зимою 1920 г., по окончании войны, он тихо угас в госпитале, вздыхая: «Сага Italia». Хоть он и не был французом, он жил и творил среди нас, среди нас его талант расцвел пышным цветом, нашел свой ритм, свою чистоту, гармоничность, прелесть. В год, предшествовавший смерти Моди, Зборовский отправил его лечиться в Ниццу (которая совсем не место для артистов и тем более для больных). И там, хотя Зборовский оплачивал его расходы, этот несравненный художник продолжал работать все время. Он жил на улице де-Франс, в гостинице для проституток, и «эти дамы», зная, что у него чахотка и что он слишком беден, чтобы платить натурщицам, позировали ему даром по утрам в его комнате, когда их посетители уходили. Что это было за существование! Мне о нем рассказывал Зборовский. Одну из этих женщин, ничего не бравшую с художника за сеансы, застал как-то у него в комнате ее сутенер. Субъект этот стал требовать у Модильяни денег. Но ни у Моди, ни у Зборовского не было ничего, кроме картин, которых никто не покупал. Продать их? Но кому? Некоторые писатели, очень известные, к которым Зборовский обращался, не дали ни сантима. Другие, более дальновидные, торговались с художником. Они покупали за 20 франков одну, а иногда и две картины и, на мольбы Зборовского помочь ему спасти Модильяни, отвечали:

– А, поделом ему! Художник, если он беден, не должен вести такую жизнь. Пусть живет по средствам! Зачем он уехал из Парижа?

– Но он тяжело болен, – говорил им Зборовский: – он кашляет кровью.

Его прогоняли вон. Отсылали его к местным «ценителям живописи», которые здесь еще корыстнее, чем в других краях, и которые указывали Зборовскому на дверь, ничуть не трогаясь его горем. Повсюду одинаковый прием, холодный и грубый. Тупость и тщеславие как будто заключили союз, чтобы довести до последнего отчаяния этого человека, верившего в своего художника. Но Зборовский выносил и не такие испытания. Когда Модильяни жил в мастерской у Сутина, в старой части Парижа, ему приходилось поливать пол, чтобы спастись от клопов, блох, тараканов, вшей, которыми так и кишела эта дыра. И, приняв эти предосторожности, Модильяни, которому предстояло стать героем романа Мишель Жорж-Мишеля «Монпарнасцы», ложился спать на пол рядом со своим товарищем. Так он жил в течение долгих месяцев, стоически переносил все невзгоды и пил, чтобы забыть о них. Потом Зборовский снял для него мансарду в «отеле для иностранцев» на улице Расини, и Моди с раннего утра уходил рисовать к своему другу-поэту, который, чтобы доставить ему самое необходимое, бегал по всему Парижу с утра до ночи и возвращался измученный и унылый.

– Ну, что, удалось? – осведомлялся Модильяни. – Продал что-нибудь?

Нет. Он не продал. Он ничего не продал, но, чтобы скрыть от Моди плачевный результат своих попыток, он занимал 40 су у кого-нибудь в квартале и покупал сало и красные бобы, которые варил и делил со своим другом. Целую зиму они питались одними бобами, а художник, за неимением холста, писал на стенах, на двери, которая сохранилась до сих пор, или, раздраженный, усаживался в углу комнаты и ожидал возвращения Зборовского.

В Ницце у них не было никого, кто бы ими интересовался, ни одной близкой души; но Зборовский делал все, что мог, чтобы поднять упавший дух Моди, воодушевить его. Он готов был потихоньку спустить все, что имел, свой чемодан, свое старенькое пальто, свои сорочки. Он уже почти голый поехал в Марсель, где ему удалось продать 15 полотен Моди за 500 франков. Всю эту сумму сполна он отослал Моди, оставив себе только на проезд. Он вернулся в Париж. Он снова начал свои поиски.

На улице Гранд-Шомьер он отыскал мастерскую, где и поселил Модильяни. Боже, сколько упорства, сколько сил душевных нужно было Зборовскому для этой неустанной борьбы с судьбой! Знал ли об этом Моди? Думаю, что нет. В ателье на улице Гранд-Шомьер, где не было никакой мебели, художник некоторое время чувствовал себя спасенным от нужды. Его картины понемногу стали покупаться. Я уже говорил о швейцарских коллекционерах. Их было несколько и в Париже, но они платили недорого, и Модильяни и его подруга – молоденькая девушка – жили в такой же нищете, как раньше*. Кажется, было чем обезоружить судьбу. Но она все еще преследовала художника самым безжалостным образом и готовила ему обиды одна горше другой.

Болезнь, которой суждено было унести Моди, все прогрессировала, и так, вероятно, в ноябре 1919 года он почувствовал, что силы его убывают. Он продолжал работать со страшным усилием, и, так как он пил все больше, это усилие окончательно сломило его. Зборовский двадцать раз уговаривал его отдохнуть на юге или в санатории, где знакомый врач соглашался лечить Модильяни бесплатно. Но последний отказывался. Не в силах работать, он бродил по улицам и слабел день ото дня. Он кашлял ужасно и, когда его уговаривали уехать, отвечал;

– Нет… нет… Оставьте меня!

Наступил декабрь. Моди, не сознавая, как серьезна его болезнь, говорил о том, как начнет снова работать, мечтал весною уехать в Италию со своей юной подругой и их ребенком.

– Там, в Италии, у меня есть мать…

Амедео Модильяни. Жанна Эбютерн в шляпке

Несмотря на все уговоры, он работал без огня у себя в ателье и относил к Зборовскому свои картины, торопя его продать их. Кашель терзал его до того, что он целые часы вынужден был лежать без сил. Он стал избегать людей. В январе он слег совсем. Зборовский нашел его в лихорадке, метавшимся в бреду, на убогом диване. Он не хотел, чтобы позвали доктора, но Зборовский все-таки позвал, и доктор распорядился немедленно перевезти художника в больницу.

– Италия! Дорогая, дорогая Италия! – бормотал на родном языке Модильяни, когда его уносили.

По дороге он потерял сознание, но снова; пришел в себя в палате больницы де-ля-Шаритэ на улице Жакоб. Лихорадка усилилась, он бредил, говорил громко, декламировал стихни всю ночь. На другой день, к вечеру, он умер.

Мне хочется напомнить всем, кто знал и любил Модильяни, как тотчас после его смерти в нас родилась странная уверенность, что его царство наступает. Это необъяснимо. В один миг новость распространилась по Парижу. Кислинг пришел мне ее сообщить. Он рассказал мне, как подруга Моди, ожидавшая второго ребенка, бросилась на труп своего возлюбленного, не желая расставаться с ним, сколько мужества она проявила в своем отчаянии. Ее силой оторвали от тела и отвели к ее родителям на улицу Амио, умоляя их оставить бедняжку у себя хотя бы на несколько дней и присмотреть за ней, так как она нуждалась в уходе. Кислинг был ужасно расстроен. Он взял у меня взнос на похороны, записал его на листочке, где уже были записаны десятки имен, и мы пошли в больницу. Тело Моди, подле которого дежурили друзья, было покрыто цветами. Под цветами на груди покойника лежал длинный золотистый локон.