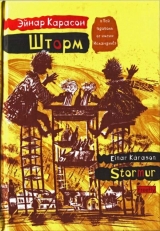

Текст книги "Шторм"

Автор книги: Эйнар Карасон

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)

СИГУРБЬЁРН ЭЙНАРССОН

Мне сказали, что в Дании, в Оденсе, замечательная высшая инженерная школа и там учится много исландцев, я как раз закончил изучать электротехнику, но снова идти работать с утра до ночи мне не хотелось, вот я и решил съездить туда и еще несколько лет поучиться, если выдержу. Меня немного беспокоило, что придется оставить маму совсем одну, она уже пожилая, и после смерти отца у нее, кроме меня, никого нет, но она решительно уговаривала меня ехать, со здоровьем у нее все было в порядке, и она постоянно находила себе всякую несложную работенку. Так что я позволил себя уговорить. И вот я здесь учусь, мне даже жилье в общежитии дали.

Сначала было скучно, и я думал, что не продержусь столько лет. В городе я, естественно, никого не знал; был только шапочно знаком с двумя-тремя исландцами, которые тоже учились в технической школе, но они меня не особо интересовали, я же их не интересовал вовсе, они были молодыми красавчиками, лет двадцати, хорошо одевались, следили за новейшими тенденциями в прическах и бегали за девочками. У моих соседей по общежитию была своя компания, к тому же я оказался единственным иностранцем и с некоторым удивлением и даже обидой обнаружил, что почти ничего не понимаю в их разговорах, – мне-то казалось, что проблем с датским не будет, я свободно читал, но когда они начинали что-то обсуждать, не понимал ни слова. Приходится это признать. Я сидел и молчал как рыба, слушал их речь, которая завораживала меня так же, как современная музыка. И была такой же непонятной. Изредка я все-таки пытался вклиниться в их разговор, дожидался паузы и задавал какой-нибудь вопрос, но, едва заслышав мой датский, они замолкали, и в наступившей тишине чувствовалось напряжение или даже страх, потом раздавался нервный шепот: «Hvad siger han?»[7]7

«Что он говорит?» (датск.)

[Закрыть] – и тут же кто-нибудь принимался объяснять или переводить мой вопрос на нормальный датский язык; все это стоило мне немалых нервов, и, поразмыслив, я решил, что разумнее молчать. Сидеть комнате, читать стихи или играть на трубе, например, под джаз, доносившийся из магнитофона, дудеть себе под старый блюз для успокоения души. Я подумал было о переезде в Гетеборг, где жил один мой исландский приятель, но отказался от этой идеи, ведь шведский вряд ли пошел бы у меня лучше, а датский я хотя бы неплохо понимал в школе. И даже подружился там с одним датчанином. Его звали Карстен Люнгвад. Худой такой, стильный парень, всегда в костюме, и все, как полагается, – жакет, галстук, булавка для галстука. Как-то после занятий я подошел к одному преподавателю и стал его расспрашивать о заинтересовавшей меня компьютерной технологии, он, как я слышал, в ней неплохо разбирался. И Карстен тоже включился в дискуссию, задавал интересные вопросы, со знанием дела. Потом мы с ним разговорились, и он пригласил меня к себе домой посмотреть компьютерные программы, у него был свой компьютер, что в то время встречалось нечасто. Общение с ним, конечно, немного скрашивало мое существование, но быстро выяснилось, что Карстен ничем, кроме компьютеров, не интересуется, в кино не ходит, музыку не слушает, да и пива почти не пьет.

Так что, скорее всего, я бы не продержался дольше первой зимы, если бы не нашел отличных друзей: Эйвинда Йонссона Шторма и его семью.

Это случилось на исландской вечеринке, 1 декабря – в День независимости. За границей люди всегда такими патриотами становятся. Происходило все это в пивном подвале, обычная попойка, только притащили какую-то группу, которая играла разные народные песни, я сел за столик с совсем незнакомыми людьми, но они приняли меня довольно дружелюбно, и я понемногу развеселился, передо мной вырос лес пустых пивных бутылок, я начал строить глазки девушке, была там одна, довольно миленькая, и, как мне показалось, она будет не прочь, потом мы с ней пошли танцевать, а после танца я предложил ей пива, и все могло бы получиться, но тут пришел какой-то юный идиот и начал кадрить мою девицу (я даже уже знал, как ее зовут – Вильборг) – и вот он ее увел… А я остался сидеть сиднем, на душе сделалось черным-черно, хотелось пойти домой, но я продолжал пить пиво и пришел потом в себя, сидя в такси с какими-то незнакомыми людьми, которые ехали на вечеринку где-то на окраине, потом опять провал в памяти, пришел в себя я, похоже, на чьей-то софе, все еще угрюмый из-за того, что с девушкой ничего не вышло, и чтобы развеселиться, принялся думать о том, что все окружающие люди похожи на громадных павианов. Но тут взгляд упал на одного человека, и сразу стало ясно, что он вовсе не павиан. Что-то в нем было. Он, как и я, был уже не ребенок… Немного склонен к полноте, крупный, обветренное лицо, темные и очень смелые, ничего не упускающие глаза, а во взгляде какой-то блеск; я не помнил, чтобы видел его раньше, даже на этой вечеринке. Один павиан начал рассказывать, что у него иногда бывают маниакальные приступы; обыкновенный такой, веселый и добрый парень чуть больше двадцати – а кто-то другой спросил, не сопутствует ли обычно маниакальному психозу депрессия, и по этому поводу разгорелся совершенно непонятный спор, и я что-то начал понимать, только когда заговорил человек, на которого я обратил внимание. Он описывал эти душевные заболевания. Невероятно забавно и остроумно. И говорил со знанием дела; у меня даже сложилось впечатление, что он дипломированный психиатр, вот только говорит нормальным человеческим языком и рассказывает просто шикарные истории про всяких «психов», с которыми он общался, причем тесно общался, в психиатрической больнице. «Или в сумасшедшем доме, – добавил он. – Там вообще все были сумасшедшими, и работники, и дирекция, и больные».

Хотя в его историях приятного было мало. Это сквозило во всем: нехорошо рассказывать так о больных, о которых ты когда-то заботился, к тому же называя имена. Я заметил, что некоторых это повергло в шок. Кто-то вообще ничего не понял. Потом мы остались на софе вдвоем, он все рассказывал, а я смеялся и смеялся. Это было одновременно и неприятно, и очень интересно; хуже всего, что я настолько нагрузился, что толком не помню ни одну из историй, не могу ничего пересказать. Он был с женой. Я представился, Сигурбьёрн Эйнарссон. Он сказал, что его зовут Эйвинд, но «друзья зовут меня Шторм. Мне было бы приятно, если бы и ты называл меня так же». И мне показалось, что этим он как бы давал понять, что не прочь со мной подружиться. И мы пустились в долгий разговор, были с ним на одной волне. Где-то около полуночи они собрались уходить, и я тоже, но я не знал, где, собственно, нахожусь, и стал расспрашивать насчет автобуса, выяснилось, что автобусы ночью не ходят, а такси до моего дома стоит чертовски дорого, и тогда они пригласили меня «поплестись» с ними; жили они неподалеку, к тому же у них была комната для гостей, где я мог бы расположиться, а утром уехать на автобусе. Несколько часов мы расслаблялись у них в гостиной; он вынес на балкон пиво и поставил мне старую блюзовую пластинку, она нравилась нам обоим, я проспал до полудня, а потом меня разбудили на яичницу с беконом, вся семья сидела на кухне, запах от еды шел такой, что устоять было невозможно, выяснилось, что жену Шторма зовут Стеффа, она очень добрая и гостеприимная, и дети такие милые и воспитанные, мальчик с девочкой, я сказал им, что меня можно звать просто Бьёсси, и через некоторое время девчушка притащила мне какую-то коробочку и сказала: «Бьёсси, посмотри», у меня прямо слезы на глаза навернулись. Что уж скрывать. Шторм был в халате, небритый, похмельный, весь такой сентиментальный, на мужчин иногда с похмелья находит нечто подобное; все нервы обнажены, и любой добрый жест трогает до слез, или же тебя охватывает неудержимый смех; вот мы с Эйвиндом Штормом и смеялись надо всем, что он говорил или подмечал. Он рассказал мне историю про одного чувака из Оденсе. Тот приехал в Копенгаген и пришел в большой магазин, где продавались глобусы. Спросил продавца: «У вас есть глобус?» Продавец принес. Чувак рассмотрел его и спрашивает: «А другого нет?» Продавец принес другой, побольше и подороже. Но покупатель все равно недоволен. Он внимательно разглядывает все глобусы, какие только есть в магазине, а потом обращается к продавцу: «Har du ingen globus med Fyn på?» – а нет ли такого глобуса, на котором обозначен Фюн?

Мы расстались друзьями. Со всей его семьей. Они проводили меня до автобусной остановки, это прямо у «центра» – Шторм показывал дорогу, а я шел за ним и детьми, он вел девочку, она была старшая из детей и хотела вести меня. На прощанье мы пожали друг другу руки. Он пригласил меня непременно заходить к ним гости. Когда захочу. Я согласился более чем охотно. Но он заметил, что я несколько сомневаюсь и чем-то смущен; нехорошо ведь навязываться семейным людям из города. Так что он сказал: «Я как-нибудь позвоню тебе и позову на обед».

И через несколько дней он выполнил обещание, позвонил вечером в пятницу и пригласил меня в гости на следующий вечер. «Организуем какую-нибудь выпивку. Приходи после обеда, как освободишься». И я подошел в начале пятого. Мы сходили в торговый центр, он купил всякой еды, а я ящик пива, цветы для Стефании и конфеты для детишек. А когда мы со Штормом стали болтать, потягивая пиво в гостиной, он снова меня удивил, даже не столько новыми историями, которые были еще лучше предыдущих, сколько тем, что в мельчайших подробностях запомнил нашу встречу. У меня же остались весьма смутные воспоминания. Но я узнавал все свои словечки и выражения, когда он мне их напоминал. Что весь этот сброд в городе – сплошные чертовы павианы. И тому подобное. Мне оставалось лишь смеяться. Приятно, когда твои слова врезаются кому-то в память. Но с другой стороны, когда сталкиваешься с человеком с такой памятью, тебя практически парализует страх.

ШТОРМ

Всякий раз сбегая от пьяного гвалта, стоявшего в материнском доме, да и потом, когда она уже большую часть времени проводила в Клеппе[8]8

Психиатрическая больница вблизи Рейкьявика.

[Закрыть], а Халли Хёррикейн заложил наш дом, который куда больше походил на психбольницу, чем сам Клепп, я жил у бабушки. По отцовской линии. Нас обоих изрядно потрепала жизнь, ей было за семьдесят, мне четырнадцать, я только что закончил обязательную школу и бросил учебу, пошел работать, чтобы появились деньги, работал на магазинных складах, на морозильной установке, на стройке, и хотя приятно было каждую пятницу получать зарплату, вся эта работа была просто чудовищно скучной и не стоила тех денег, которые всегда тут же испарялись, улетучивались в мгновение ока. Так что я начал больше времени проводить дома. С головой ушел в книги, которые уже читал, в основном о войне. Я жил один в подвале, ел обычно наверху, у бабушки, но в остальное время сидел один у себя внизу, пятнадцатилетний пацан, одиночка и чудак, совсем не такой, как сверстники. Следующей осенью я решил пойти учиться, продолжить там же, откуда ушел, на отделении для отстающих («общее учебное отделение»), и среди одноклассников, которые были на год меня младше, прослыл чуть ли не вундеркиндом, потому что по истории получал одни десятки, – на самом деле это было нетрудно, читать нужно было мало, требования невысокие, но тем не менее в классе никто кроме меня десяток вообще никогда не получал. Я совсем не был уверен, что мне захочется проторчать в этой школе еще год – последний год в «реальном училище», который часто называли четвертым классом, после чего надо было сдавать «неполноценный экзамен», считавшийся выпускным; сейчас его отменили, да никого уже и не называют «выпускниками реального училища», разве что забавы ради. Но по весне я прибился к одной компании. Ребята корчили из себя мудрецов и богему, к учебе относились весьма пренебрежительно, и учителя отсоветовали им сдавать «единый экзамен», который считался ужасно трудным, говорили, что они его непременно провалят, и считай, что даром отучились целый год; и рекомендовали им сдать обычный общеобразовательный экзамен, чтобы потом можно было пойти в реальное училище, а уже оттуда, так сказать с черного хода, в какую-нибудь гимназию…

И мы стали тусоваться в моем подвале. Мы там изрядно шумели, и музыка орала на всю катушку, но, к счастью, бабушка сверху ничего этого не слышала, поскольку у нее уже было неважно со слухом.

Как-то мой друг Хрольв съездил в Шотландию и познакомился там с двумя парнями, мы с ними потом одно время вместе пили: Колбейн и Солмунд.

Это были очень странные люди. Лет на семь-восемь старше нас с Хрольвом, когда тебе лет восемнадцать – девятнадцать, разница отнюдь немалая, – они уже совсем взрослые, у одного даже жена и дети, оба поучились в университете, но вынуждены были бросить…

Мы создали партизанский отряд, который назвали «Маленький контрреволюционный союз».

Чертовски смешное общество!

Солмунд был как бездельник со страниц европейского семейного романа: из богатой семьи, дед его основал какую-то подрядную фирму, потом ее унаследовал отец Солмунда и управлял ей всю свою жизнь, после него фирма, несомненно, перешла бы к Солмунду. Он был способный малый, но лентяй, его интересовал только алкоголь да вечеринки, из-за пьянства он быстро вылетел из университета, в котором учился на инженера, потом несколько лет пытался постичь историю искусств, философию, кажется, еще и французский; а его родня тем временем усердно трудилась над семейным состоянием и доконала фирму, и когда Солмунд вернулся домой без диплома, у него ничего не осталось, кроме квартиры, доставшейся в наследство от матери, и нескольких картин, которые удалось спасти хитростью, когда фирма пошла с молотка. Несколько лет Солмунд вращался в журналистских кругах, в чем-то даже преуспел, и многие наверняка его уважали, поскольку он был талантлив, мудр и хорошо писал; однако он постоянно отлынивал от работы и так много пил, что вся его возня не приносила ему успеха, и он нигде подолгу не задерживался.

Он вполне мог бы стать диктором на радио, с его-то голосом, таким звучным тенором, оригинально приправленным виски и «Кэмелом»; говорил он всегда слегка торжественно, как священник пред алтарем, а произнося что-то важное, имел обыкновение поднимать руку и закрывать глаза, будто отдавал честь знамени.

Как я уже сказал, Солмунд был из хорошей семьи и в нем сохранились некоторые признаки благородного происхождения: одевался он со вкусом, ходил, как правило, в красивых костюмах и пальто, нередко с шелковым кашне на шее, к тому же был высок, держался ровно и с достоинством, долго сопротивлялся стихии пьянства и кутежей, хотя со временем эта утонченность куда-то уходила, и в конце концов он, наверное, совсем опустился…

Колбейн же был полной противоположностью: думаю, своего отца он не знал, по крайней мере, никогда о нем не упоминал, и как-то понятно было, что лучше и не спрашивать; Колбейн рос единственным ребенком матери-одиночки, которая мыла, стирала и шила разным людям, заставляла сына делать уроки, сама же учила его сторониться роскоши и алкоголя, да так основательно пропарила ему мозги, что мальчик не пил, не курил, к тому же был фанатичным вегетарианцем, ни разу в жизни не ел ни мяса, ни рыбы. И в нем не было ничего аристократичного; мужчина такого типа идеально подошел бы на роль скотника в любой пьесе: широколицый, кареглазый, невысокий и плоский, безжизненные, редкие и жесткие волосы цвета жухлой соломы и борода воротником.

Можно сказать, что будущее Колбейн видел точкой в конце длинной трубы, как раз туда-то он и направлялся. Уму непостижимо, как такие люди вообще могли сдружиться, настолько они были разные, – но еще загадочнее, пожалуй, было то, что Солмунд, красавец из хорошей семьи, изо всех сил стремился все это в себе разрушить, будто в этом не было никакой ценности, Колбейн же, напротив, верил в свои силы и при всей своей безродности приобщился к культу сверхчеловека. Колбейн с презрением смотрел на толпу, на весь этот безмозглый и безвольный сброд; он считал, что государством должны управлять только сильные и одаренные, и больше всего его пугала мысль о пролетарской революции, о том, что подпольные усилия коммунистов подтолкнут толпу к кровавому бунту и она захватит власть. Революцию эту Колбейн считал не только неизбежной, он прямо-таки видел, что она надвигается, и хотел быть готовым к ее началу, ради чего и основал «Маленький контрреволюционный союз».

Да, едва ли найдется общество меньше и ужаснее…

Когда коммунисты захватят власть и в их руках окажется альтинг[9]9

Исландский парламент.

[Закрыть], полицейское управление и радио, тогда-то и потребуется горстка смельчаков, готовых сражаться до последнего. «Маленькому контрреволюционному союзу» придется прятаться в темных углах, пробираться задними дворами и ползать с винтовками в руках по крышам домов, и каждый должен будет забрать с собой в вечность по крайней мере пятьдесят или сотню коммунистов.

А еще мы проводили учения. Ни много ни мало. Мы, пять-шесть членов контрреволюционного союза, естественно, достали себе стрелковое оружие: винтовки и дробовики – и это было только начало. Разумеется, мы собирались еще и на охоту сходить, но из этого так ничего и не вышло: на гусей охотятся осенью, и надо в сумерках лежать в канаве под дождем и на ветру, а это нам, конечно, было не интересно, для этого мы слишком себя любили; зимой – сезон охоты на куропаток, охотники с дробовиками в жуткий мороз плетутся по горам и пустошам, тоже не наш стиль. Но летом в хорошую погоду в нас часто вселялся контрреволюционный дух, мы встречались, скажем, утром в воскресенье, кто-то был на машине, и целые дни мы торчали где-нибудь на юге, у моря, стреляли по банкам и пустым бутылкам. И это безумие доходило до того, что вечером, когда в ушах шумело от бесконечной пальбы, возбужденные «победами» над банками и бутылками, мы иногда взбирались по кровельному желобу или пролезали через чердачное окно и изучали обстановку на крышах, готовясь к контрреволюционной борьбе.

ЙОН БЕЗРОДНЫЙ

Это произошло уже на следующем заседании в издательстве, полмесяца спустя; когда мы собрались, чтобы обсудить детали издательского плана. В выходные накануне редактор детской литературы ездила в Копенгаген, на встречу с коллегами из разных скандинавских издательств; и до того, как мы начали обсуждать повестку дня, она в неформальной обстановке поделилась с нами, что встреча прошла интересно и плодотворно и закончилась тем, что пять издательств подписали соглашение о совместной работе над книгой для подростков, основанной на древнескандинавской мифологии; от нас, исландцев, требовался один автор и один художник, – мы высказывали предположения насчет того, кто бы взялся за такую работу, все были согласны, что подобная книга может принести нам прибыль и добавить авторитета.

– А расскажите-ка нам, о чем говорили в кулуарах, – попросил исполнительный директор Гудстейн. – Известно ведь, что самое интересное на подобных встречах происходит по вечерам в барах!

Редактор детской литературы почти не пила и в бары ходила редко, это все знали, в том числе и исполнительный директор, поэтому когда он об этом спросил, собравшиеся начали многозначительно усмехаться. Но дама проявила себя с неожиданной стороны.

– Я там услышала одну поразительную историю и сразу вспомнила о вас, – сказала она исполнительному директору.

– Да ну… – протянул тот, покраснев и ослабив галстук.

– Сама-то история была не о вас, – пояснила дама. – Просто я о вас вспомнила, точнее, о том, как на прошлом заседании вы говорили, что хорошо бы нам самим придумывать книги, которых нам не хватает, и, если потребуется, ангажировать какую-нибудь модель на роль автора.

– Рассказывайте, – попросил Гудстейн с явным облегчением. – Рассказывайте!

– Так вот, когда все пошли пить кофе, датчане говорили о том, будто возникли некоторые сомнения в реальности одного из самых известных в настоящее время датских писателей, Петера Хёга. И якобы его знаменитую книгу про Смиллу, скорее всего, написала созданная издательством творческая группа, а потом просто взяли какого-то парня на роль автора.

Еще она напомнила о том, что в последние годы неоднократно звучали оптимистичные предсказания, что скандинавскую литературу в скором будущем ждет мировой успех, что наши книги будут существенно отличаться от южноамериканского магического реализма, наводняющего мировой книжный рынок уже более двадцати лет; на смену жаре, тяжелым ароматам, туману, горячечному возбуждению, буйству красок, назойливым мухам и паразитам, которыми полны романы Латинской Америки, придет полярная тишина, бескрайние просторы, морозное безветрие и одинокие люди на льду под бесконечным голубым небом.

– И тут выходит этот датский роман, именно такой, как предсказывали, и, более того, так удачно получается, что его главная героиня, Смилла, наполовину современный образованный человек, а наполовину женщина каменного века, которая, как и ее древние прародительницы, умеет читать по снегу и чувствует запах наста.

Все молча слушали редактора детской литературы, некоторые даже рот от удивления раскрыли.

– Ну а каково ваше мнение? – поинтересовался Гудстейн. – Может это быть правдой?

– Лично я сомневаюсь, – сказал один редактор. – Я читал и другие книги Хёга. И все они просто замечательные.

– Но ведь не настолько же блестящи? – уточнил Гудстейн.

– Ну… – только и протянул редактор.

– А кто-нибудь встречался с этим автором? – задал Гудстейн новый вопрос и оглядел присутствующих. Снова заговорила редактор детской литературы.

– А это будет, наверное, самое удивительное в контексте того, о чем мы недавно говорили, – начала она. – Писатель этот – точно такой же чудак, как и тот американец с мостами в Мэдисоне, или, по крайней мере, был таким. Более того: он не только отказывается от литературных конференций или встреч с журналистами, но, говорят, никогда не выезжает из района, в котором живет, какого-то пригорода Копенгагена. Еще говорят, что, выходя из дому, а это бывает крайне редко, он ездит на дамском велосипеде.

Тут заговорил Берг, тот самый молодой человек из отдела учебной литературы; в общем, этого и следовало ожидать, ведь он, можно сказать, был нашим главным специалистом по данному вопросу, это он натолкнул нас на все эти мысли, высказав на прошлом заседании свои соображения про того американского автора. Он просто не мог не принять участия в этой дискуссии.

– Этот автор в вашем описании, – сказал Берг, – кажется мне не особо интересным. То есть почему бы, например, не взять женщину-эскимоску, если они могли выбрать любого актера? Какой-то датчанин, не вылезающий из своего пригородного домишки, – личность не особо привлекательная. Народу нужны колоритные авторы. Возьмем, к примеру, «Остров дьявола». Хоть на обложке и стояло имя автора, когда вдруг появился какой-то тип и заявил, будто это он написал эту книгу, многие ведь поверили. А все почему? Потому что это был крутой рокер из трущоб, а не какой-то там университетский выпускник, юноша среднего класса из охраняемого квартала, который значился официальным автором.

– Не особо привлекательный? – переспросила редактор детской литературы. – Да вы только взгляните на фотографии Петера Хёга. Он божественно мил! Бывший балетный танцор, говорят, большой идеалист, часть премии отдал на благотворительность, а на фотографиях он всегда босиком и смотрит на идущий сверху свет, сложив руки, будто дитя в вечерней молитве. Он поразительно фотогеничен!

– Постойте, – вмешался исполнительный директор, постучав карандашом по столу. – Все, что вы говорите, невероятно интересно. И служит поводом затеять нечто подобное, организовать, так сказать, производство. Только вот что хотелось бы уточнить, Сесселья, – сказал он, обращаясь к редактору детской литературы. – Вы сказали, что тот датчанин – отшельник и чудак или был им. В каком смысле – был? Что-то изменилось?

– Вот это, пожалуй, самое странное из всего, что я слышала на этой копенгагенской встрече, – ответила Сесселья. – Автор стал настолько эксцентричен, что это начало вызывать беспокойство. Сказали, что хватит ему выставлять себя идиотом, а то его книги перестанут продаваться.

– Выставлять себя идиотом? Это как?

– Идеализма, вероятно, стало многовато. Для начала это было неплохо, все эти заявления о том, что часть премии пошла на благотворительность, в фонд помощи голодающим детям из стран третьего мира, вымирающим животным и тому подобное. Но потом он, похоже, вступил в священную войну против современности, индустрии и механизации, захотел, чтобы человечество вернулось к природе, снова влезло на деревья, выдумывать начал…

– Что выдумывать?

– Да слышала я одну историю… но лучше, наверное, ее не рассказывать… может, обсудим издательский план?

– Нет, теперь вы просто обязаны рассказать эту историю, а потом начнем заседание – иначе все только и будут об этом думать, – сказал Гудстейн.

– Да, хуже всего, когда человек заявляет, что знает что-то интересное, а потом отказывается рассказать, – добавил Берг.

– Ну ладно, – сдалась Сесселья. – Я слышала, что Петера Хёга недавно приглашали на ужин к самой королеве, в Амалиенборг. Там же оказался и один из участников нашей встречи, издатель Томас Ф. Королева периодически устраивает подобные приемы для представителей различных отраслей, один раз это были специалисты из рыболовной промышленности, потом – из СМИ, ну и так далее, сельское хозяйство, торговля… ну, в общем, вы поняли… А на этот раз пригласили человек десять из книжной отрасли: пару писателей, пару издателей, пару критиков и, насколько я знаю, профессора литературы. Все, конечно, ужасно волновались из-за строгого этикета, который надо соблюдать на королевском приеме; одежда должна быть безукоризненной, мужчины по меньшей мере в смокингах, но лучше во фраках, ботинки должны быть начищены так, чтобы в них можно было смотреться, а еще же все эти приборы и фужеры, когда можно пить и с кем чокаться, когда разрешено говорить, а еще не забыть обратиться к королеве, и сделать это нужно по всем правилам. И многое другое. Так и поседеть недолго. И вот на прием приходит красавец-идеалист, который совсем уже превратился в дитя природы, не просто ходит босиком, но и перестал пользоваться ножом и вилкой. И на приеме у королевы ест все прямо руками: мясо, жареный картофель, красную капусту и соус – совсем как первобытный!

По аудитории пронесся тихий смех и шум; многие развеселились и принялись гадать, что бы он сделал с супом и пудингом, а потом наконец перешли к повестке дня – подводя итоги, исполнительный директор сказал, что дискуссия была чрезвычайно информативной и полезной, и попросил всех осмыслить услышанное и высказать свои соображения.