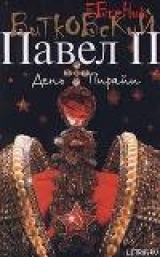

Текст книги "День пирайи (Павел II, Том 2)"

Автор книги: Евгений Витковский

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)

Эти сводчатые подвалы выстроены были еще во времена, когда старец Федор Кузьмич носил имя государя Александра Первого, но Москва, помнится, уже погорела. Для чего их копали – сказать теперь трудно, видать, кто-то из ранних Свибловых, Елисей, к примеру, отец четырех братьев, а то, глядишь, даже его отец, упрямый двоеперстец Пимий Демидович, собирался тут не то шампанские вина для дорогой продажи хранить, не то еще один монетный двор на своем серебряном сырье завести для мелких расходов при наездах в Москву; был, правда, дикий, легендарный слух, бредовый, конечно, что этот самый Свиблов собирался тут хранить, да и хранил вроде бы в опилках и в соломе многие десятки тысяч, и миллионы даже, куриных яиц, вовсе неведомо для чего, – и, конечно, полным бредом выглядела еще одна легенда: о том, что в предвидении грядущего изобретения автомобилей строил тут сей великий человек для своих отдаленных потомков исполинский гараж. Хотя, конечно, предикторы бывали во все времена, но разве мог хоть кто и когда предвидеть то, что теперь есть?

Подвалы имели высокие крещатые потолки, перемежались туннелями и лестницами, словом, представляли собой настоящий лабиринт, в коем до революции безраздельно царила Хитровка, в двадцатые годы находились тут самые настоящие Госкрымвиншампанликерподвалы, а в тридцатые годы – лучше уж не вспоминать, что тут было, неэффективно это было все и средневеково, главное, жутко дорогостояще, а если с дальним прицелом смотреть на политику, то для престижа государства и вообще во всех отношениях вредно. Чего, впрочем, ждать было от этих самых с дореволюционным стажем, которые потом за каким-то ничтожным исключением все в ту же мясорубку и попали, – для себя, выходит, старались. Нет уж. У нас теперь все будет умнее, научнее, рентабельнее, сообразнее, на реальное будущее прицельнее и намного, намного строже, конечно. И подвалы, такие удобные для правительства во время войны как бомбоубежища, больше с тех пор кровавыми реками не омывались. Простояли они пустыми тридцать лет, а теперь, не без участия толстого генерала, их отмыли, благоустроили, сделали в них многочисленные маскированные выходы, подвели санитарные удобства, телевидение, и стало в подвалах уютно.

Шелковников вышел из «волги» в очень малозаметном переулке, в районе ныне здравствующей московской синагоги, отворил своим ключиком дверь ветхой квартиры номер 66, имевшей как бы отдельный выход во двор, пустил за собою одного только Сухоплещенко и двинулся в километровый переход к конечной подземной цели. Майор тем временем прошел квартиру насквозь, вышел из дверцы прямо рядом с колоннами синагоги и отправился непосредственно в Фуркасовский, где с самого утра сидел небольшой, тридцать четыре года как испуганный собственным возвышением человечек с огромной пачкой запечатанных красным сургучом папок в чемодане. Дожидаясь решения своей участи, человечек все шевелил и шевелил пальцами полусжатых кулачков. Сидеть ему тут было еще и сидеть, чересчур уж на скользкую тропу толкнула его судьба. Но сейчас его одинокое сидение как раз и шел разделить без лести преданный обоим своим хозяевам майор.

Шелковников тем временем втиснулся в полный грязного белья шкаф, дернул за определенную пару кальсон и мягко провалился вниз метра на два. Там он встал на ноги, отворил пинком ноги деревянную, с прорезью сердечком, как в нужнике, дверь, за которой обнаружился плохонький эскалатор, а тот совершенно бесшумно отвез генерала куда-то вниз, в полную тьму, сменившуюся лиловатым полумраком, едва лишь ступил Шелковников на нижнюю площадку. Дальше была еще одна дверь, ее генерал тоже отпер – оборотной стороной ключа, – а дальше шел длинный и кривой коридор, выложенный зеленым кафелем. Коридор кончался тупиком, но в него генерал не пошел, он нажал на одну из плиток, вытащил из потолка легкую железную лестницу, по которой и вскарабкался, протиснувшись с большим трудом в тесный для него овальный люк. Там очутился он в небольшой комнате, где некто очень необычным жестом приветствовал его. Некто облачен был в самый настоящий капюшон и рясу лилового цвета, в тон освещению, лицо наглухо скрыто от посторонних взоров, – было оно Шелковникову вовсе нелюбопытно при этом. Некто помог генералу встать, просушил его потное и жирное лицо ароматическими полотенцами, помог ему снять мундир, каковой бережно сложил и запрятал в стенной шкаф. Затем из другого шкафа извлечена была совершенно иная униформа, очень неожиданная: широчайший балахон без капюшона, спереди черный, сзади белый, с огромными стрелковыми мишенями на груди и на спине; соответственно на груди располагалась белая мишень, сзади – черная; кажется, исторически это было связано с необходимостью отстрела неверных членов ордена, но теперь смысл утратило. Сколько мог припомнить Шелковников, по крайней мере при нем никого так не отстреливали. Теперь все было проще и гуманнее. Генерал облачился в балахон, надел и похожий на маску сварщика стоячий шлем с прорезью для глаз и с воронкой на месте рта. Некто в лиловом саморучно препоясал его парашютной стропой, чем одевание и завершилось. Некто извлек из сундучка дополнительные предметы – маленький костяной бокал на витой ножке, золотой мастерок, золотой кирпич и широкий красный фартук. Все это возложил на черный плоский поднос, отворил неприметную дверь в кафеле и пошел по совсем уж кривому коридору, за каждым коленом которого света становилось все меньше. Шелковников шел за провожатым, мимо своей воли раздражаясь – вот уже в который раз – по поводу ничего, казалось бы, не значащей детали: провожатый, идя впереди него, вихлял задом. Но дальше раздражения генерал-полковник не шел, – хватало дел и без этой задницы. Метров через триста кривой коридор уперся в глухую стену; здесь некто кокетливо препоясал генерала красным фартуком, отдал ему поднос и отвернулся к боковой стене.

Генерал достал ключ-пятигранку, не глядя, ткнул им в стену. Генерал прошел в образовавшийся проем, а тот, словно болотная гладь, проглотившая брошенный булыжник, снова затянулся. Генерал достиг цели своего пешего путешествия.

Шелковников очутился в полутемном зале. Зал был круглый, стены его на высоте двух примерно человеческих ростов расширялись и снова сужались к потолку, ошибиться было невозможно – зал имел форму пивной бочки. Свет исходил только из-под стоявшего в самом центре стола в форме буквы «X». Дверей по периметру зала, подобных той, в которую прошел генерал, было еще тринадцать, на относительно равном расстоянии друг от друга, но с разрывом, в котором помещался большой телеэкран, сейчас, как и почти всегда, темный. Генерал знал, что за экраном есть еще одна дверь, но куда она ведет – запрещалось знать даже членам совершающей тут свои бдения ложи. Думалось генералу, что по крайней мере одиннадцать человек из числа присутствующих этого не знают. Генерал с немалым опозданием явился сегодня на заседание своей масонской ложи, известной в международных реестрах истинных масонов-старообрядцев под кодовым знаком «X–VII». Хотя генерал занимал в здешней иерархии одно из высших мест, такого опоздания ложа, конечно, одобрить не могла, и ожидал Шелковникова, надо полагать, немедленный выговор от председателя.

Двенадцать членов ложи, одетых в такие же черно-белые балахоны и маски, разместились возле икс-образного стола, оставляя свободными те его стороны, что были обращены к экрану. Генерал сразу заметил, что пустует не одно кресло, а два; всего кресел было четырнадцать, тринадцать для членов ложи и одно – для гостя. Генерал вполне точно знал, кто этим гостем сегодня окажется, официально, конечно, газеты не сообщали, но по своей линии о визите в Москву представителя доминиканской фирмы «Зомби и сын» Шелковников был давно поставлен в известность. Зато даже и отдельно не мог представить себе генерал ответа на главный вопрос: кто таков, откуда взялся, каким образом занял нынешнее положение, как бы вообще-то от него отделаться – главный человек ложи, именовавшийся в ложе «X–VII» Председателем. В прежние годы Шелковников приложил немало усилий, чтобы раскопать биографию этого человека, и достиг важных успехов, он знал, что имя этого хрена, ныне проставленное в пенсионном удостоверении и, вне всяких сомнений, совершенно подлинное – Владимир Герцевич Горобец, в прошлом освобожденный парторг завода имени Владимира Ильича, в еще более дальнем прошлом – рабочий того же завода, а в совсем уже дальнем прошлом, довоенном, неожиданно оказывался этот человек председателем общества памяти Ульманиса, махрово-профашистской организации, существовавшей в тридцатые годы в Латвии. Несомненно, послевоенным сотрудникам заинтересованных ведомств это должно было стать известным, от десяти до двадцати пяти лет Горобец, ясное дело, обязан бы оттрубить был. Однако выходило по документам, что не просто не сидел Горобец ни часу, выходило, что кто-то другой за него сидел, чуть ли не по доброй воле себя Горобцом признавший, кто именно, уточнять было уже недосуг. Никогда не состоял Горобец в браке, сбережений имел на книжке рублей двести, еще имел на Тульской улице квартиру однокомнатную и в ней допотопный телевизор, «Темп-2». Еще у него была крошечная дачка в Перхушкове: все. Тем не менее занимал он пост Председателя ложи «Х-VII», иначе говоря, занимал высшее место в иерархии советских масонов, и никакого над ним начальства, кроме неведомой «высочайшей ложи», уже не имелось. Слово этого человека было для Шелковникова по древнему правилу законом, и вот уже много лет, с тех пор, как занял генерал в ложе место одного из наиболее удачливых советских чиновников, уцелевшего при всех режимах и тоже, кстати, армянина, с тех пор, как была препоясана его объемистая талия красным фартуком, с тех самых пор не имел Шелковников оснований ни спорить с Горобцом, ни роптать на его решения и приказания, они были на редкость разумны, говорили о широчайшей образованности и информированности Председателя, носившего, кстати, забавное имя брат Стольник, означавшее отнюдь не придворную древнерусскую должность, а сотенную бумажку. Имя Шелковникова, брат Червонец, тоже означало всего лишь десятку, – хотя генерал, конечно, не признавал над собою десятикратного превосходства Горобца, но, воздавая должное, соглашался считать, что ежели ему, генералу, – цена десятка, то Горобцу, надо полагать, надо назначить цену рублей в пятнадцать.

Имена прочих одиннадцати верховных братьев, как масонские, так и подлинные, были, конечно, Шелковникову известны, но в большинстве случаев он так и не мог понять, каким образом добрались эти люди до столь высокой ступени в иерархии, – разве что предположить, что пускали сюда не за взятки, не за умение искусно подсидеть конкурента, а… по уму. Это было, с одной стороны, нелепо, так вообще не должно случаться нигде и никогда, но с другой – безмерно льстило Шелковникову, ибо получалось, что тогда и он умный тоже. Он, конечно, сослужил ложе немалую пользу: под корень извел в СССР сборища масонов-«новообрядцев», неканонических, близких к еврокоммунизму лож сардинского обряда, не признававших основной масонской иерархии, которой, слава кому надо, полмира благополучно подчиняется и скоро другие полмира тоже подчинятся. Не сердился Шелковников и на то, что двое из членов ложи носили в своем масонском имени как бы более высокий «номинал», одного звали брат Империал, за именем этим стоял свой брат армянин, популярный генерал-композитор Фердинанд Мелкумян, куривший общие с Шелковниковым сигареты с виргинским табаком, жулик был этот композитор такой, что тягаться с ним Георгию Давыдовичу вообще бы не с руки, – а брат Четвертной состоял вовсе директором какого-то областного книготорга, человеком представлялся серым и молчаливым, на собраниях ложи он сидел как на парткоме, словно отбывая повинность, и почти ничего, кроме пустяков, не говорил.

Никто из других членов ложи не стоял, кстати, даже и близко к правительству, хотя генералу было ведомо, что многие члены правительства состоят в нижней ложе, где членов братства «тринадцать по тринадцать», входил в их число, к примеру, нынешний министр обороны Л.У. Везлеев, но, слава кому надо, никакого отношения ни к масонам, ни к другим тайным организациям не имел первый заместитель Везлеева, злейший личный шелковниковский враг; потому, пожалуй, и был он вовсе беззащитен, что нам его дивизии – фигня, ибо есть у нас против них заветный золотой кирпич. Кто-то из правительства, даже из ныне здравствующего, правда, в прежние годы, входил и сюда, в «тринадцать», но был выведен отсюда под ручку за старческий маразм, и никто, именно по причинам такового маразма, на это не обиделся.

Председатель, похоже, решил отложить дисциплинарную кару брата Червонца до иных времен, дождался, чтобы тот опустился в отведенное ему кресло и разместил перед собою принесенные предметы, потом встал и резко ударил председательским молотком по центру стола.

– Кто стучит? – возгласил он.

– Мы стучим! – хором ответствовали двенадцать других, тоже вставши.

– Отчетливо ли?

– Да еще как!

– Достукаемся?

– Достукаемся!

– На седьмом ли небе трубушка трубит, бденью нашему начаться ли велит?

– Велит!

– Из подведомственных крепких психбольниц выводить ли нам определенных лиц?

– Выводить!

– Всем известно, что наглее всех людей толстоногий да пархатый иудей. Оттого из нас не каждый ли готов посодействовать погибели жидов?

– Каждый готов! Всегда готов!

– Заметайте же малейшие следы – пусть масонами считаются жиды! Для того из нас пребудет верен всяк духу мученицы, Веры Чибиряк!

– Чибиряк! Чибиряк!

– Чибиряшечка!

– Всем жидам придет погибель!

– Моя душечка!

На телеэкране на мгновение появился портрет мученицы, традиционно считавшейся покровительницей ложи «X–VII». Все братья про себя в эту минуту припоминали обстоятельства ее трагической гибели, когда ее в расцвете лет, старую, больную, с трудом держащуюся на ногах, ибо здоровье ее подорвалось на борьбе за чистоту жертвенной крови русского народа, вывели в двадцатом году трое евреев из киевской чеки во двор, и из собственных револьверов зверски расстреляли. Шелковников чувствовал, что пятно этого ненужного перегиба отчасти лежит и на нем, как на возглавляющем организацию, ставшую непосредственной преемницей чеки; в душе он всякий раз – и на этот раз тоже давал клятву, что больше такое не повторится, нечего ценные кадры базарить. Впрочем, тем трем евреям, кажется, очень скоро по шапке дали. Но, наверное, не очень профессионально дали. Мало дали, словом. Но светлый образ с экрана исчез, и председатель грохнул молотком еще раз. Каждый из членов ложи, размахивая мастерком, передал ему свой кирпич. Из них брат Стольник сложил на середине стола некое подобие домика. Церемония закончилась тем, что каждый из масонов повторил тот жест, коим приветствовал недавно Шелковникова некто в лиловом: вознес руку над головой и сделал вид, что посыпает темя не то солью, не то пеплом. Затем все сели.

Председатель перевел дух – ему шел восьмидесятый год – и провозгласил:

– Итак, братия, мы снова в сборе, и сегодня нам предстоит узнать нечто важное, решить нечто важное, совершить нечто важное. – Закончив официальную формулу, достал председатель из складок балахона бумажные листочки и очки, пристроил их непонятным образом на свой газосварочный шлем и продолжил: Во-первых, сообщаю почтенным братьям, что направленный заседанием от пятьдесят третьего снежня текущего года запрос об ожидающейся смерти лица, чья деятельность не поддается нашему контролю, был передан предиктору в городе Капштадте его личным секретарем, братом Грошом. Сообщаю ответ предиктора Класа дю Тойта: предиктор Геррит ван Леннеп скончается в ночь на двадцать первое июля две тысячи восемьдесят третьего года от переедания, до последних дней жизни сохранив способность к предикции и, соответственно, занимаемый им ныне пост. Далее. Предиктор Клас дю Тойт настоятельно советует членам ложи «X–VII» не совершать вывернутый половой акт, или, если переводить более точно, не совершать половой акт в обратную сторону. Далее. Предиктор Клас дю Тойт шлет нашей ложе свой пламенный масонский привет. Информация первого пункта исчерпана.

Председатель снова грохнул молотком.

– Пункт второй, – продолжил он, сняв очки, – сегодня наше собрание почтил своим присутствием известный брат Цехин. Являясь единственным масоном в стране своего проживания, он, таким образом, является председателем верховной ложи данной страны. Брат Цехин принесет нам дары; он, по нашему общему согласию, имеет право присутствовать среди нас во время заседания. Сообщаю, что, по древним традициям своей ложи, брат Цехин не закрывает лица.

Председатель нажал на клавишу в столе, и в четырнадцатую дверь, служившую для приема гостей, вошел человек в обычном черно-белом одеянии, однако без мишеней. Очень странно было видеть его лицо, не скрытое маской; он был темнокож, хотя и не походил на негра, с крупным носом, с прямыми, закрывающими уши волосами; он сутулился, вместо традиционного фартука отличала его высокий сан надетая на левую руку красная перчатка. Кроме того, он был, пожалуй, моложе любого из членов ложи брата Стольника – от тридцати до сорока лет, а то и меньше. «Чего только не наворотила эта бестия в международной политике!» между делом подумал Шелковников, такие люди ему не импонировали, но без их услуг обойтись порой бывало невозможно. Брат Цехин подошел к пустому креслу и, не опускаясь в него, возложил на вершину золотого домика страннейший дар: небольшой, размером с куриное яйцо, пятигранник, похожий на вымпел незабвенного лунохода. Потом брат Цехин заговорил по-русски, с немилосердным акцентом и перестановками ударений, однако же в общем смысле фраз не ошибаясь, из чего явствовало, что он отбарабанивает заученные слова, ни бельмеса в них не понимая. Предварительно он, конечно, посолил свое темя, – брат Червонец вспомнил, что человек этот – знаменитый кулинар, и отметил, что солит он свое темя душевнее и профессиональнее, нежели остальные. Генералу тут же захотелось есть, но сейчас по уставу ложи этого не полагалось. Интересно, какая получилась бы у этого типа кюфта?..

– Братья моей страны приветствуют вас. Поздравляю вас с сегодняшним днем, в моей стране он является рыбным и, таким образом, соответствует национальному празднику среднего значения. Мне известно, что у вас рыбным днем празднуется четверг, так что заранее поздравляю вас со следующим четвергом. Сообщаю также, что уполномочен заявить от лица неназываемого лица, что поскольку день двадцать первого недодержня, обозначенный предикторами Абрикосовым и дю Тойтом как абсолютно вероятный день коронации вашего императора, совпадает с очередным рыбным днем в моей стране, то по поручению непоименованного выше почтенного лица я буду счастлив прибыть в вашу страну снова, с очередными дарами, и сварить для императора президентский рыбный суп, который из уважения к императору в этот день будет именоваться императорским рыбным супом!

Брат Цехин сел, и его темное лицо слилось с прохладным воздухом. Председатель снова заговорил.

– Пункт третий. Слово для информации имеет уважаемый брат Червонец.

Шелковников, не вставая, приступил к докладу. Толстое сердце его забилось чуть быстрей, чем обычно, – пусть членам родной ложи, пусть умнейшим людям страны, но все-таки живым людям раскрывал он сейчас тайну своего наиболее эффективного оружия.

– Братья, – начал он, – братья! Всем вам известно, каким тяжким ярмом придавили наше общее дело многие случайные люди, втершиеся в аппарат управления страной, как мешают они неизбежному делу нашей победы, и сколь велика необходимость устранить их сейчас же, прибегая при этом лишь к гуманным и человечным методам, как необходимо перевести их в число нижнего большинства, но избегая при этом малейшего пролития крови, и, конечно, огласки. – Хотя все это были прописные истины, генерал для важности помолчал и продолжил: – Также и пребывающие в старческом маразме бывшие братья наши, которых в иное время мы, возможно, проводили бы на заслуженный и почетный отдых, ныне также мешают нам. Кроме того, еще немалое количество трусливых и корыстных личностей попросту болтается у нас под ногами, они не могут быть полезны нашему делу, и, разумеется, в дальнейшем должно присоединить таковых к нижнему большинству человечества. Словом, все эти люди, не осознающие истинной цели масонских устремлений, должны быть устранены. И я, испросив благословления у брата Стольника, нашел для этого некий способ, который, соответствуя всем требованиям гуманности, позволит нам очень быстро справиться с задачей искоренения нежелательных элементов общества, братья мои.

Шелковников нажал кнопку на столе. Телеэкран засветился, на нем возникло цветное изображение очень серой комнаты, в которой на трехногом табурете сидел дрожащий и серый человечек, возле ног его стоял большой кожаный чемодан, а за спиной его дымил сигаретой невозмутимый Сухоплещенко.

– Перед вами, братья мои, – продолжал генерал, – недостойный Валентин Гаврилович Цыбаков, в прошлом ничтожный сельский лекарь, оказавший в послевоенные годы некоторую услугу нашему государству и оттого сделавший значительную карьеру в области медицины, по крайней мере до настоящего момента он все еще возглавляет специальный, весьма важный для наших масонских планов институт. Изначальная идея института, впрочем, принадлежит не ему, но это к делу не относится. Короче, используя многолетние исследования сухумского обезьянника, неопровержимо свидетельствующие о возможности получения искусственного инфаркта у шимпанзе, к примеру, путем демонстрации самцу полового акта его самки с другим самцом, я предположил, что подобные же искусственные инфаркты легко могут быть вызваны и у людей, причем всего лишь при использовании их личных дел и внимательного изучения последних. В дальнейшем же, после получения требуемого инфарктного результата, их уже без нашего вмешательства ждет легкий и непременно летальный исход, в силу того, что инфарктированные лица будут лечиться не у простых врачей, а в правительственных клиниках. Это предположение было блестяще подтверждено опытами в институте, который до сегодняшнего дня был возглавляем недостойным лекарем Цыбаковым. Как было установлено, обычно инфарктируемому лицу достаточно предъявить некий выведенный на основе его личного дела индивидуальный документ, дабы полноценный инфаркт миокарда возник в следующие же минуты. Лишь приблизительно в двух с половиной случаях из ста объект оказывается неинфарктабелен, ввиду крайней ли тупости, ввиду старческого ли маразма, но эта пренебрежимо малая величина сейчас не может нас остановить. По большей части организмы инфарктируемых оказываются необыкновенно ломки и поддаются на инфаркт в случаях куда менее серьезных, чем описанный пример с самцом-шимпанзе, порою постороннему глазу причины инфаркта кажутся необъяснимыми. В частности, сравнительно часто причиной инфаркта оказываются не трагические сообщения, а положительные эмоции – получение крупного наследства, восстановление в партии и многое другое. Документ или действие, вызывающие требуемую летальную реакцию, мы назвали «индивидуальной инфарктной фабулой».

Шелковников помолчал для важности и закончил:

– Чемодан у ног недостойного Цыбакова содержит в себе все готовые на сегодняшний день инфарктные фабулы, не затрагивающие, специально оговариваюсь, личности никого из присутствующих. Иначе говоря, если братья согласны, мы, как мне кажется, окончательно готовы… к рыбному дню.

Шелковников против воли посмотрел на мулата. Тот никак не реагировал вероятно, не понимал по-русски.

– Теперь, братья мои, я выдаю вам головою чересчур информированного недостойного Цыбакова. Решите, братья мои, его незначительную судьбу. Предупреждая возможный вопрос, сообщаю, что для дальнейшей научной работы он совершенно не требуется, менее информированные сотрудники того же института прекрасно выполняют работу по частям, будучи в полном неведении о конечной цели работы. Выведение же инфарктной фабулы как таковой передоверено секретному компьютеру, причем на выходе мы имеем фабулу в отпечатанном виде, полностью пригодную для использования.

Цыбаков на экране продолжал дрожать. Сухоплещенко продолжал курить, и из-под согнутой его руки с сигаретой совсем не был виден подстегнутый у плеча маленький служебный револьвер.

Председатель выждал немного и сказал:

– Червонец оповестил нас, и ложа благодарит его. Мне не вполне ясно лишь, зачем он обеспокоил наше внимание судьбой ничтожного недостойного, но, коль скоро вопрос поставлен на обсуждение, решите, братья, судьбу этого скудельного сосуда.

Брат Полтинник, знаменитый в прошлом спортивный комментатор, высказался немедленно и в стиле прежней профессии:

– Туды его… Чего пудохаться…

Председатель глянул на него неодобрительно. Полтинник заткнулся, – не в первый раз он лез с неуместными репликами, и, хотя был известен как очень умный человек, уморивший безнаказанно целых пять жен, из них четырех иностранок с крупными состояниями, но все же он заслуживал порицания. Осторожный и либеральный брат Пятиалтынный, директор маленького московского рынка, также решил высказаться:

– Это точно, что не может понадобиться? А вдруг? Может, посидит где-нибудь?

– Можно и так, – равнодушно ответил Шелковников, – но не понадобится. Подтверждено предиктором Абрикосовым.

– Тогда… – председатель поднял свой золотой молоток, но, заметив предупреждающий жест брата Цехина, опустил его на прежнее место. – Уважаемый гость?

Гость быстро-быстро произнес фразу, кажется, по-испански. Стало быть, ошибся генерал, и мулат отлично понимал весь разговор, шедший по-русски. В следующий миг оказалось, что это было не единственным заблуждением Шелковникова. Горобец ответил гостю, тоже быстро и тоже по-испански, – а ведь судя по его личному делу, да и по многим фактам, ни единого иностранного языка он не знал. Цехин и Стольник обменялись еще несколькими репликами, и председатель уже по-русски обратился к собранию:

– Глубокоуважаемый гость, глава верховной ложи своего государства, ложи, повторяю, ни в коей мере не затронутой еврокоммунистической ересью новообрядства, просит в качестве ответного дара поднести ему не шубу из минусинских соболей, как принято в нашей ложе, ибо в его тропической стране шуба есть предмет бесполезный, моль к тому же страшная и никакой нафталин не помогает. В качестве нашего ответного дара он просит поднести ему бренную плоть недостойного Цыбакова вместе с душой в их нынешнем комплектном состоянии, никак не раздельно. В дальнейшем он намерен подарить недостойного Цыбакова таким же комплектом президенту своей страны, имя которого по известным причинам не может быть произнесено на заседании нашей ложи, – ибо к тем, кто не просветлен озарением масонства, мы прибавляем эпитет «недостойный», а президент этот является человеком в высшей степени достойным, хотя на все предложения вступить в ложу только поводит левым плечом, каковой жест все еще не получил у нас надежного истолкования. Согласно существующим правилам, отказать гостю в его просьбе мы не можем.

Грохнул молоток, экран погас. Неприятно было генералу, что исполнитель его замыслов останется в живых, однако же всяк сверчок знай свой шесток, с председателями не спорят, а то вон мишени у тебя сзади и спереди. Заседание, кажется, было исчерпано. Председатель стукнул молотком еще раз, разобрал золотой домик на столе, вернул кирпичи владельцам. Потом собственноручно достал из-под стола кувшин с прозрачной жидкостью, разлил ее в четырнадцать кошачьих бокалов.

– Примем смело, ибо истина – на дне, что вовеки недоступно жидовне! Одобрительно следит за нами зрак незабвенной нашей Веры Чибиряк!

– Чибиряк! Чибиряк!

– Чибиряшечка!

– Мы про все поговорили!

– Моя душечка!

Посолив темя, выпили, – был это, как обычно, самогон с каплей бальзама «Слеза альбигойца», доставляемого Горобцу из каких-то заморских лабораторий, вонючее было зелье. Поодиночке разошлись братья-масоны, каждый в свою дверь, лиловый провожатый снова вихлял задом, снова это было Шелковникову неприятно, но снова он об этом начисто забыл, как только провожатый сгинул с глаз долой и в лицо ударил сырой мартовский воздух. Усталый генерал сел в дожидавшуюся машину и велел ехать домой, в Моженку. Жил он круглый год на даче, на городской квартире месяцами не бывал. Туда же, на дачу, Сухоплещенко должен был доставить бесценный цыбаковский чемодан. Два червя грызли сердце генерала: один был тот, что инфарктная фабула на злейшего шелковниковского врага оказалась невозможна и невыводима по толстокожести маршала и по отсутствию для него задушевных ценностей. А второй червь был еще серьезней: сегодня, чуть ли не впервые, обращаясь к членам своей ложи, генерал солгал. Солгал именно тогда, когда говорил о том, что заготовленные инфарктные фабулы к присутствующим отношения не имеют. В чемодане одна фабула на присутствующего все-таки имелась. Это была специально им заказанная фабула на самого себя. Касательно этого наглухо запечатанного документа имелся у него некий заранее продуманный план, ради исполнения которого он, презрев своякову долму, мчался сейчас к себе на дачу.

Пробежав, насколько позволяла тучность, в кабинет, рывком распахнул услужливо поставленный на письменный стол чемодан из бегемотовой кожи. Да, конечно же, как и велено было, сверху лежала тонкая, запечатанная зеленым воском папка с надписью мрачными прямыми буквами: «Г.Д. ШЕЛКОВНИКОВ. ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Лишь одно мгновение боролся генерал с соблазном заглянуть в бездну. Любовь к жизни победила. Он взял папку и пошел на другую половину дачи.

Елена Эдуардовна Шелковникова предавалась в данный момент ингаляции. Тончайший аромат камфарно-араукариевого масла, в большом количестве привозимого ею из регулярных вояжей на Тайвань к тамошним несравненным косметологам, щекотал горло и легкие, без этих ингаляций генеральша в ужасном московском климате вообще бы жить не смогла. Елена слышала, как внизу хлопнула дверь за возвратившимся мужем, но, хотя искренне любила его и охраняла во многих жизненных коллизиях, о чем он не всегда подозревал, дышать все же не перестала, ибо за здоровьем в ее уже не юные годы приходилось следить сугубо, лишись она его – и все наполеоновские, точней скажем, мюратовские планы ее мужа могут посыпаться; будущее неизбежно, монархия скоро восторжествует, об этом Елена знала из собственных источников информации и в них ничуть не сомневалась, – но вот какова будет в этом будущем роль ее супруга, ее собственная роль? Да и об отце, и о сестре с семьей думать приходилось. Вообще, ей часто казалось, что она думает одна за всех. Порою так оно и было. Зря, что ли, купила она этот самый публичный дом в Парамарибо и все доходы с него в укромное место на черный день складывала? Управлять этим чернокожим борделем на таком расстоянии было нелегко, она подозревала, что креол-управляющий немало ворует, но особенно часто наведываться в Суринам не могла, только после каждого тамошнего государственного переворота приезжала и удостоверивалась, что все идет более или менее гладко. В последний раз прикупила еще две опиумных курильни, доходу они пока что приносили на удивление мало, надо бы слетать да проверить, что там творится, да куда ж лететь, когда муж, большой этот ребенок, в России власть менять собрался, а это не Суринам, старому борделю здесь не уцелеть, а пока новый отладится и доходы начнет давать – нужен глаз да глаз. И за борделем здешним, и за мужем. Романтик он и масон. Кажется, даже понятия не имеет, у кого верховная ложа всего его масонского толка на жалованьи состоит, хотя это и не меняет ничего. Да и вообще, что он видит на белом свете, он же из-за службы и за границу даже почти носа не кажет, а что поймешь в мировой политике, в борделях тамошних, когда круглый год тут штаны просиживаешь? Георгий – котенок слепой, как дело до большой политики доходит. А человек все же прекрасный, и главное, что ей, Елене, не перечит. И не пробовал никогда, слава Богу. Понятия не имела Елена, что бы она стала делать, если бы это вдруг случилось. Но вся жизнь тогда посыпалась бы. Да нет, не перечит он ей никогда, милый, толстый, слепой котенок, – знает, что ему без нее и шагу не ступить. И без ее связей.