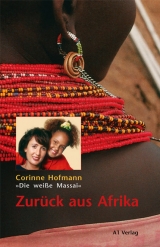

Текст книги "Zurück aus Afrika"

Автор книги: Corinne Hofmann

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)

Napirai findet schnell Kontakt zu den Mädchen, die in unserer neuen Wohngegend leben, und so lösen sich die »alten« Verbindungen allmählich. Bei der Pflegefamilie fühlt sie sich wie zu Hause und ihre Großmutter wohnt direkt an ihrem Schulweg.

Mein Beruf erfüllt mich ganz und gar. Mittlerweile besuche ich verschiedene Praxen zum zweiten Mal und der Empfang ist nun lockerer und freundlicher. Bei den häufigen Fortbildungen und Kursen nehmen wir als Zuschauer auch an Kieferoperationen teil. Nicht für jeden von uns ist es leicht, den Anblick von Blut und das Bohren im Kiefer zu ertragen. Mir kommt dabei wohl zugute, dass ich bei den Samburu erlebt habe, wie die Männer Blut zur Stärkung tranken, nachdem ein Tier geschlachtet wurde. Nach dieser harten Schule ist für mich der Anblick von Blut nichts Besonderes mehr.

Eines Abends, ich bin gerade beim Verfassen des Tagesberichtes für die Firma, klingelt das Telefon. Es meldet sich die mir bekannte Stimme des Verlegers aus München. Oh je, an das Manuskript hatte ich gar nicht mehr gedacht! So viel hat sich durch den neuen Job und den Umzug im letzten halben Jahr geändert. Meine aufgeschriebenen Erlebnisse sind im Moment weit weggerückt. Und nun höre ich, wie der Verleger sagt: »Es sieht gut aus mit Ihrem spannenden Lebensbericht. Doch bevor wir uns endgültig entscheiden, wäre es wichtig, Sie persönlich kennen zu lernen.«

Ich fühle mich fast ein wenig überrumpelt. Vor einem dreiviertel Jahr hätte ich vielleicht Luftsprünge gemacht, aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob das alles in meinem neuen Leben Platz hat. Dennoch nehme ich das Angebot für ein Kennenlernen an. Wenn mir der Verlag nicht passt, kann ich ja immer noch mein Manuskript zurückziehen. Wochen später trete ich die Zugfahrt nach München an und bin mir nicht sicher, ob ich das Richtige tue. Der Verleger holt mich persönlich am Bahnhof ab und ist mir vom ersten Moment an sympathisch. Im Verlag erwarten mich noch einige andere Leute, unter anderem auch eine quirlige und kompetente Pressefrau, mit der ich mich gleich gut verstehe.

Als ich nach dieser sehr anregenden Begegnung wieder im Zug sitze, spüre ich nun doch eine kleine Vorfreude auf das, was sich daraus entwickeln könnte. Den definitiven Bescheid mit der Ankündigung eines Vertrages erhalte ich ein paar Tage später. Nun hält mich nichts mehr und ich rufe alle an, die mich während des Schreibens moralisch unterstützt haben, um die Neuigkeit loszuwerden. Alle freuen sich, doch was nun geschehen wird, kann sich niemand so recht vorstellen.

Die Weihnachtszeit rückt schon wieder näher und zum ersten Mal kann ich die ganze Familie in unsere große Wohnung einladen. Wir feiern ein fröhliches, harmonisches Fest und erleben besinnliche Tage, die nur durch einen Brief aus Kenia getrübt werden.

Wegen der anhaltenden Kämpfe kann die Familie immer noch nicht in ihr Dorf zurückkehren. Aber dank unserer Unterstützung konnten sie Lebensmittel und Ziegen kaufen, die James unter den Angehörigen gerecht verteilt hat. Endlich liegen auch Fotos von Napirais Halbschwester bei. Auch sie ist ein hübsches Mädchen, doch sieht sie mit ihrem rasierten Kopf Napirai nicht sehr ähnlich. Allerdings haben beide Mädchen die gleichen Augen. Auf den Fotos, auf denen James während der Zeremonie abgebildet ist, die ihm nun erlaubt zu heiraten, sehe ich ihn zum ersten Mal mit der traditionellen Bemalung und nur mit einem Kanga bekleidet. Er kommt mir fremd vor, denn ich hatte ihn bisher nur in Schuluniform oder in seinen »normalen« Kleidern gesehen. Die wenigen Fotos tragen jedes Mal dazu bei, dass mein innerer Kontakt zu Kenia nicht abreißt.

Sensationeller Bucherfolg

Am 1. Februar 1998 unterzeichne ich den Vertrag für mein Buch »Die weiße Massai«, ohne zu ahnen, dass dieser Schritt mein Leben in einem halben Jahr in jeder Hinsicht völlig verändern wird und die Ereignisse wie eine Lawine über mich hereinbrechen werden.

Der Frühling und auch der Sommer verlaufen ruhig und angenehm. In meiner Arbeit bin ich nun sattelfest und verkaufe recht gut, da meine Stammkundschaft kontinuierlich wächst. Ich liebe meinen Beruf, verdiene auf leichte und angenehme Weise gutes Geld und bin mit meiner derzeitigen Situation sehr zufrieden. Immer wieder geht mir durch den Kopf, wie hart und entbehrungsreich dagegen unser Leben wäre, wenn wir in Kenia geblieben wären.

Mitte August erhalte ich ein Päckchen vom Verlag. Beim Öffnen beginnen meine Finger zu zittern, da ich weiß, dass es nur mein fertiges Buch sein kann. Tatsächlich liegt es nun vor mir und ich bin sprachlos. Das Buch hält sich so angenehm in den Händen, dass ich es gar nicht mehr loslassen möchte. Ich bin aufgewühlt und sehr ergriffen. Es kommt mir ein wenig so vor, als hätte ich ein zweites Kind geboren. Es ist überwältigend. Aufgeregt rufe ich meinen Chef an, den ich erst vor ein paar Wochen auf dieses Ereignis vorbereitet habe, und schwärme in den höchsten Tönen. Auch meine Freundinnen stecke ich mit meiner Euphorie an und am Abend wird spontan eine kleine Party bei mir zu Hause gefeiert. Alle kommen vorbei, bewundern »mein Werk« und jeder ist sich sicher, dass es ein Erfolg wird. Als um Mitternacht die Letzten gegangen sind, sitze ich da und betrachte noch lange voller Respekt »Die weiße Massai«. Noch in der gleichen Nacht schreibe ich einen langen Brief an James und berichte ihm von dem Buch, das von dem Leben bei seinem Stamm, von der großen Liebe und auch der Tragik, die ich in Kenia erleben durfte, erzählt. Mir ist klar, dass es für ihn nicht leicht sein wird, dies seiner Familie und den Leuten aus dem Dorf zu erklären.

Gegen Ende August erscheint der erste Bericht über das Buch und meine Geschichte in einem Frauenmagazin. Die Reportage ist ohne mein Dazutun entstanden, denn sie haben einfach die Bilder aus dem Buch verwendet. Noch am selben Tag, ich habe gerade meinen letzten Praxisbesuch in Utzwil hinter mir, entdecke ich das blinkende Handy in meinem Wagen. Beim Abhören der Combox bekomme ich nur verschwommen etwas von einer Redaktion Boulevard Bio, großer Liebe und Fernsehauftritt mit. Am Schluss ist eine Telefonnummer angegeben. Ich rufe sofort zurück und bin tatsächlich mit der Redaktion der Fernseh-Talkshow von Alfred Biolek verbunden.

Die Dame erklärt mir, dass sie gerade mein Buch durch die Presseagentur des Verlages erhalten und es regelrecht verschlungen habe. Am kommenden Dienstag, dem 1. September, sei das Talk-Thema »Die große Liebe«. Da einer der Gäste verhindert sei, wolle sie mich fragen, ob ich nicht Lust hätte, einzuspringen und bei Herrn Biolek über meine Erlebnisse zu berichten. Etwas Besseres kann mir gar nicht passieren! Natürlich sage ich zu. Nun kündigt die Redakteurin an, dass sie in zwei Tagen, also Sonntag, nach Zürich kommen wird, um mich auf »Fernsehtauglichkeit« zu prüfen. Alles Weitere werde sie mit dem Pressebüro vereinbaren. Ich lege den Hörer auf und stoße einen Jubelschrei aus, um die Anspannung loszuwerden. Mit zitternden Fingern wähle ich die Nummer des Verlages, um die Neuigkeit zu erzählen. Bei der Gelegenheit frage ich meinen Verleger, ob er nicht auch glaube, dass die erste Auflage mit 10.000 Stück zu gering bemessen sei. Lachend entgegnet er: »Die müssen erst einmal verkauft werden. Schließlich sind Sie eine unbekannte Autorin und wir sind ein kleiner Verlag.« Nun ja, wir werden sehen, was der Sonntag bringt. Am Samstag übe ich mit Andrea Hochdeutsch, damit ich auch sprachlich fernsehtauglich werde. Gleichzeitig bringt sie als gelernte Friseurin meine Haare in Form. Der Sonntag verläuft zur allgemeinen Zufriedenheit und ich werde zur Talkshow eingeladen.

Am Flughafen in Köln werde ich mit einer Limousine abgeholt und in ein feudales Hotel gebracht. Zwei Stunden später sitze ich in der Maske und werde frisiert und geschminkt. Natürlich bin ich aufgeregt, sage mir aber immer wieder: »Corinne, stelle dir den Herrn Biolek einfach als Zahnarzt vor und statt über Füllungen oder Abdruckmaterial sprichst du mit ihm über dein Leben in Kenia.«

Ich sitze in der vordersten Reihe neben dem Schauspieler Helmut Berger und warte auf meinen Auftritt, während ich versuche, dem Gespräch des Ehepaares Sonja Ziemann und Charles Regnier zu folgen. Es gelingt mir jedoch kaum, mich darauf zu konzentrieren, weil ich ständig überlege, was ich gefragt werden und wie ich möglichst kurz und prägnant antworten könnte. Mir scheint, die beiden reden eine Ewigkeit. Dann endlich gibt es den Schlussapplaus und ich höre meinen Namen. Während ich zu meinem Platz gehe, sind meine Beine plötzlich schwer wie Blei und das Herz klopft rasend schnell. Ich habe mir fest vorgenommen, gut zuzuhören, bevor ich antworte, was bei mir nicht immer selbstverständlich ist. Herr Biolek und ich plaudern miteinander und zwischendurch vernehme ich Gelächter im Publikum und auch Zwischenapplaus. Nach einigen Minuten lässt meine Anspannung nach und als ich mich richtig wohl fühle, ist meine Redezeit schon zu Ende. Die Zuschauer applaudieren und während Herr Berger auf Herrn Biolek zugeht, klatscht er Beifall und sagt: »Faszinierend, Sie haben mir die Schau gestohlen, wirklich toll!« In diesen Sekunden weiß ich, dass ich meinen ersten Fernsehauftritt gut gemeistert habe, und bin erleichtert. Beim späteren Essen wollen alle mehr von mir wissen. Die Ersten fragen schon, ob das Buch auch in italienischer Sprache erscheinen wird. Wie soll ich denn das jetzt schon wissen?

Nach meiner Rückkehr rufen meine Freundinnen an und gratulieren zu dem gelungenen Auftritt. Mein Chef äußert lachend, er sei gespannt, wie lange ich noch für die Firma arbeiten werde. Doch da habe ich keine Bedenken und besuche weiter meine Zahnärzte.

Eine Woche nach dem Auftritt ist die komplette Erstauflage verkauft und es sind keine Bücher mehr da, dafür jede Menge Interview-Anfragen. Alle möchten neuere Fotos von mir und meiner Tochter. Napirai ist am Anfang nicht sehr begeistert, zumal sie keine Auskunft über Kenia und ihren Vater geben kann, weil sie ja viel zu klein war, um sich zu erinnern. In den nächsten Tagen geht es bei uns zu wie in einem Bienenhaus. Morgens halte ich die Termine bei den Praxen ein und am Nachmittag eile ich zum Friseur, damit ich gegen vier Uhr bereit für die Fotografen bin. Spät abends putze ich die Wohnung, damit bei den nächsten Film– oder Fototerminen wieder alles sauber ist. Alles, was ich jetzt erlebe, erscheint mir so unwirklich wie ein Traum. In zahlreichen Zeitungen in Deutschland sehe ich mein Foto zum Teil auf den Titelseiten oder neben Bildern von berühmten Persönlichkeiten wie Bill Clinton oder Pierre Brice. Die jahrelange Außendiensttätigkeit kommt mir nun zugute, denn ich habe keine Berührungsängste und bin nicht auf den Mund gefallen. Es folgen verschiedene Radiointerviews und bald auch der zweite Fernsehauftritt. Schließlich entdecken mich die Schweizer Medien und es erscheinen Reportagen in vielen auflagenstarken Heften und Zeitungen. Fast drei Wochen gibt es im Buchhandel keine »Weiße Massai« zu kaufen und viele wildfremde Menschen rufen mich zu Hause an und wollen wissen, wo mein Buch zu erwerben ist. Doch dann erscheint die zweite Auflage in doppelter Höhe der Erstauflage und die dritte wird schon produziert.

Am 16. September ist die offizielle Buchvorstellung in einer wunderschönen Gärtnerei in Winterthur geplant. Ich sage dem Buchhändler, er solle dafür sorgen, dass es genügend Plätze gibt, denn ich glaube, dass viele Leute kommen werden. Er lacht: »Schauen Sie, das ist nicht meine erste Buchpremiere und wissen Sie, es wäre ungewöhnlich, wenn 100 Plätze bei einer unbekannten Autorin und einem relativ unbekannten Verlag ausverkauft wären.« Entgegen seinen Vorhersagen müssen jedoch jede Menge Stühle geschleppt werden, bis der Raum berstend voll ist. Sogar meinen früheren Klassenlehrer entdecke ich unter den Zuhörern.

Die Lesung verläuft großartig. Schon nach den ersten drei, vier Minuten bin ich voll im Element und nehme nicht einmal mehr meine Familie in der ersten Reihe war. Ich kann die Lesung nach meiner eigenen Vorstellung gestalten und so lese ich ausgewählte Abschnitte und ergänze mit Erzählungen. Es ist ein wunderbares Erlebnis in einer grandiosen Atmosphäre, die die Menschen erfasst und auch auf mich ansteckend wirkt. Nach der Lesung muss ich die vielen Fragen der Zuhörer beantworten. Einige wollen wissen, wie es meiner Tochter und mir heute geht. Was macht Lketinga? Ist er wieder bei seinem Stamm? Bereuen Sie, dass Sie diesen Schritt gemacht haben? Fragen über Fragen, und nach einer weiteren Stunde signiere ich Bücher. Da mein Verleger für dieses Ereignis extra aus München angereist ist, haben einige Besucher Glück und können sich ein frisch gedrucktes Buch ergattern. Immer wieder werde ich nach meiner nächsten Lesung gefragt, wann und wo diese stattfinden wird. Viele der Anwesenden haben Freunde und Bekannte, die auch zu einer Lesung kommen möchten. Der Erfolg scheint uns förmlich zu überrollen.

Die folgenden Tage vergehen im Eiltempo. Obwohl ich permanent am Arbeiten oder Organisieren bin, fühle ich mich nahezu nie müde, weil alles neu und interessant ist. Bald werde ich in meiner Wohngemeinde um eine Lesung gebeten. Sie findet im Nebensaal eines Restaurants statt. Als ich zum Lokal komme, traue ich beim Anblick der vielen geparkten Autos kaum meinen Augen. Im Eingang drängen sich die Menschen in einer langen Schlange bis auf die Straße hinaus. Es ist unglaublich, alle wollen an meiner Geschichte Anteil nehmen! Nachdem bereits 150 Leute im Raum sind, muss er gesperrt werden, was viele Angereiste verärgert. Ich gehe hinaus und verspreche den Wartenden, in etwa zwei Wochen eine weitere Lesung am gleichen Ort durchzuführen. Mehr kann ich leider nicht tun. Heute bin ich nervöser als bei der Buchpräsentation, da es sozusagen ein »Heimspiel« ist. Doch schnell wird mir klar, dass die meisten Zuhörer von auswärts angereist sein müssen, denn ich entdecke nicht viele bekannte Gesichter.

Der Ablauf des Abends gestaltet sich ähnlich wie in Winterthur. Nach der Lesung beantworte ich Fragen. Plötzlich werde ich von einem älteren Mann mit dunkelgrünem Pullover und Hosenträgern gefragt, wie es denn in sexueller Hinsicht bei uns abgelaufen sei. Er spricht in anzüglichem Tonfall, obwohl seine Frau neben ihm sitzt, so dass ich erst kurz überlegen muss, bevor ich ihm antworte: »Schauen Sie, ich möchte hier keinen genauen Liebesakt erläutern, doch Sie können alles im Buch nachlesen.« Darauf erwidert der dreiste Mensch: »Ich bin hier bei einer Lesung und nicht bei einer Verkaufsveranstaltung, oder?« Im Publikum wird es unruhig und eine auffallend hübsche blonde Frau springt auf und kanzelt den Mann ab: »Und Sie mit ihrem geilen Getue gehören nicht in diese Veranstaltung!« Sie erhält Applaus und ich lächle die energische Frau an.

Später werde ich aus einer anderen Ecke angegriffen, indem jemand fragt: »Empfinden Sie kein Schamgefühl gegenüber Ihrer Tochter, in Ihrem Buch, unter Angabe ihres richtigen Namens, so offen über alles zu berichten?« Noch bevor ich antworten kann, höre ich die energische Blondine sagen: »Diese Frau muss sich ganz bestimmt nicht für ihr Buch schämen und ihre Tochter wird einmal stolz auf ihre Mutter sein. Ich habe das Buch schon drei Mal gelesen und würde Ihnen das auch empfehlen!« Es rührt mich, wie ich von dieser mir unbekannten Zuhörerin verteidigt werde. Als ich kurz darauf die Bücher signiere, steht sie vor mir und überreicht mir ein wunderschönes Blumengesteck. Jetzt bin ich mehr als überrascht, bedanke mich und frage sie, ob sie Zeit hat, einen kleinen Schlummertrunk bei mir zu Hause einzunehmen, da dort für einen kleinen Kreis etwas vorbereitet ist. Erfreut nimmt sie die Einladung an.

Nachdem sich der Saal geleert hat, gehen wir mit einigen Freundinnen zu mir nach Hause. Andrea hat mit ihrer Mutter appetitliche Häppchen hergerichtet und es entsteht eine kleine gesellige Runde, in der ich mich mit Irene, der Frau aus dem Publikum, etwas eingehender unterhalten kann. Nach Mitternacht sind auch die Letzten gegangen und ich kann endlich müde, aber sehr zufrieden ins Bett gehen. Am nächsten Tag stehen wieder Zahnarztbesuche auf dem Programm. In den Praxen werde ich nun oft erkannt, da die eine oder andere Assistentin schon einen TV-Auftritt gesehen oder einen Bericht in einem Journal gelesen hat. Wie ich schnell feststelle, ist das nicht von Nachteil.

Endlich finde ich wieder Post aus Afrika vor und bin gespannt, was sie zu meinem Buch sagen. James selbst freut sich sehr, dass ich ein Buch über meine Geschichte mit Lketinga und die Samburu geschrieben habe. Aber für die Leute, die keine Schule besucht haben, ist es schwerer zu verstehen, weil die meisten noch nie in ihrem Leben ein Buch in den Händen hatten. Wenn er gewusst hätte, dass ich ein Buch schreibe, hätte er mir noch vieles über die Samburukultur mitteilen können. Er hofft, dass er es einmal in Englisch lesen kann. Er berichtet, wie schwer es für jeden Einzelnen von ihnen ist, überleben zu können, und bedankt sich für das überwiesene Geld. Er selbst kann immer noch nicht in der Schule unterrichten und überlegt sich, ob er nicht einen Laden eröffnen soll mit wenigen Sachen, die er dann verkaufen möchte. Allerdings fehlt ihm dazu das Startkapital. Gerne würde er einmal in die Schweiz kommen. Napirai und mir wünscht er ein angenehmes Leben. Er werde mich immer unterstützen, da wir doch verwandt sind wie Bruder und Schwester. Zum Schluss folgen die Glückwünsche für die kommende Weihnachtszeit.

Im Allgemeinen ist es ein positiver Brief, wenn auch der Wunsch nach Geldnachschub überdeutlich ist. Seit meiner Rückkehr überweise ich regelmäßig Geld und werde es sicher auch in Zukunft tun. Ich muss nur aufpassen, dass dadurch im Dorf nicht Neid und Unruhe entstehen.

Ende November ist das Buch in der Schweiz auf allen Bestsellerlisten auf Platz eins vorgerückt und ich werde wieder in eine Talk-Show eingeladen. Der Talkmaster ist recht umstritten, entweder man mag ihn oder lehnt ihn komplett ab. Auf jeden Fall gehe ich hin, da es einer kleinen Herausforderung gleichkommt. Das Gespräch verläuft sehr interessant und witzig. Am Ende der Sendung kann das Publikum anrufen. Es melden sich verschiedene Frauen und gratulieren mir zu dem spannenden Buch. Dann meldet sich ein Herr, dessen Namen ich nicht verstehe, dafür erkenne ich ihn schon beim ersten Satz an der Stimme. Es ist Markus, mein ehemaliger Schulkollege, der mir nach dem Klassentreffen noch so lange im Kopf herumschwirrte. Auch er gratuliert mir zuerst zu meinem Werk, doch dann fragt er ziemlich vorwurfsvoll, wie ich dazu stehe, dass mein Mann sein Kind wahrscheinlich lange nicht mehr sehen kann. Das sei für einen Vater hart und er findet, ich rede etwas zu locker darüber. Komisch, dass ausgerechnet Markus anruft und noch dazu derart angriffslustig ist. So ernst hatte ich ihn nicht in Erinnerung. Ruhig erkläre ich ihm die Situation aus meiner Sicht und kurz darauf ist die Sendezeit beendet.

Inzwischen entwickelt sich die Buchgeschichte atemberaubend. Wenn ich im Auto unterwegs bin, um meine Kundenbesuche zu tätigen, geschieht es immer öfter, dass ich plötzlich mein eigenes Interview im Radio höre. Oder ich vernehme aus dem Veranstaltungskalender meinen Namen, wenn es heißt: »Heute Abend um 20 Uhr liest Corinne Hofmann aus ihrem Bestseller in Rüti, Bern, Basel...« Immer noch kann ich es kaum glauben und es kommt mir so vor, als bewege ich mich in zwei verschiedenen Welten. Die ersten Briefe von Leserinnen und Lesern treffen ein. Meistens drücken sie Bewunderung aus und enthalten viele Fragen. Es gibt auch männliche »Fans«, die aus den Interviews entnehmen konnten, dass ich Single bin. Sie schicken mir Fotos von sich, und manchmal ist auch gleich das Eigenheim und das schnittige Auto mit abgebildet. Seltsamerweise sehen all diese allein stehenden Herren, vom Handwerker bis zum Direktor, auf einmal genau die richtige zukünftige Frau in mir. Ich hingegen hege nicht die geringste Lust auf eine Beziehung, denn dafür habe ich im Moment wirklich keine Zeit. Im Dezember erscheint in einem Schweizer Journal, das mir beim Friseur zufällig in die Hand kommt, der Artikel »Unsere Frauen 1998«. Es geht um bekannte Frauen, die im zu Ende gehenden Jahr die Leser gerührt, begeistert oder erschüttert haben. Zu meinem Erstaunen entdecke ich zwischen den Bildern von Cher, Prinzessin Stephanie und Hillary Clinton mein Foto. Es berührt mich seltsam und ich habe das Gefühl, dass mich das gar nichts angeht und ich da nicht hingehöre. Abends schalte ich den Fernseher ein und sehe, wie Buchhändler über den guten Verkauf der »Weißen Massai« schwärmen. Es ist unglaublich. Dies alles erscheint mir im höchsten Maße unwirklich und mir ist, als sprächen alle von einer anderen Person.

Im Dezember habe ich eine kleine Lesung in München auf dem Tollwood-Festival, einem riesigen alternativen Weihnachtsmarkt. Als ich das kleine Lesezelt betrete, kommt mir eine mit Cowboyhut, Stiefeln und dicker Winterjacke gewandete Frau mit ausgebreiteten Armen entgegen. Irgendwie kommen mir das breite Grinsen und die langen blonden Haare unter dem Hut bekannt vor. Als sie nun so vor mir steht, glaube ich zu träumen. Es ist Rambo-Jutta! Die Frau, mit der ich auf der Suche nach Lketinga quer durch Kenia gereist bin. Wir fallen uns in die Arme und ich kann es kaum fassen, dass ich die leibhaftige Jutta vor mir sehe. Durch Zufall habe sie von meiner Lesung gehört und sei spontan hierher gekommen. »Ja, bist du denn nicht mehr in Kenia?«, möchte ich wissen. Sie erzählt, dass ihre Mutter gestorben ist und sie deshalb für ein paar Tage nach Deutschland kommen musste, um alles zu regeln. »Weißt du, ich kann hier nicht mehr leben. Ich fliege schon bald nach Kenia zurück, weil ich dort ein neues Krankenhausprojekt betreue und nicht allzu lange wegbleiben möchte.« Wir tauschen unsere Adressen aus und ich verspreche, die Unterlagen für ihr Projekt zu prüfen, um eventuell etwas zu spenden. Sie bleibt noch bis zum Ende der Lesung und ist ganz begeistert von dem Buch. »Dass du alles noch so genau wusstest, ist unglaublich, aber genau so war es«, ist ihr abschließender Kommentar. Beim Abschied geben wir uns das Versprechen, miteinander in Kontakt zu bleiben. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch nicht, dass sie meinem Verleger und mir bald eine große Hilfe sein wird.

Bei unserer diesjährigen Familien-Weihnachtsfeier ist das zentrale Thema natürlich mein Buch. Wir alle sind neugierig, wohin mich dieses Abenteuer noch führen wird. Im Verlag werden schon die ersten Verhandlungen für Übersetzungen ins Französische und Italienische geführt. Die paar Tage in der Weihnachtszeit genieße ich jedoch ausschließlich mit meiner Tochter.

Anfang 1999 wird es noch hektischer. Das Buch steht nun auch in Deutschland ganz oben auf der Bestsellerliste und im Verlag laufen die Drähte heiß. Da viele Buchhandlungen eine Lesung mit mir veranstalten wollen, schlagen die Verlagsmitarbeiter eine Lesetour durch Deutschland vor. Jetzt stehe ich vor einer schweren Entscheidung. Einerseits gefällt mir mein Job sehr gut und bietet eine sichere Existenz. Andererseits betrachte ich es als wunderbare Chance, mein eigenes Produkt zu »vertreiben«. Wer hat schon das Glück, selbstständig und in eigener Sache unterwegs sein zu können und zudem mit offenen Armen von Zuhörern und Zuhörerinnen empfangen zu werden? Ich muss es einfach wagen! Ich überlege nicht mehr lange, bevor ich mit meinem Chef spreche und um meine Freistellung bitte. Die dreimonatige Kündigungszeit kann ich unter diesen Umständen leider auch nicht einhalten. Doch ich biete an, für »meine« Zahnärzte eine Lesung mit afrikanischem Essen und afrikanischer Musik zu organisieren. Es ist mir ein Anliegen, den mir wohlgesinnten Praxen mit einem einmaligen Abschiedsabend für ihre Treue zu danken. Nach der wunderschönen Veranstaltung fällt mir das Aufhören dann doch etwas schwer. Anfang Februar löse ich mein Arbeitsverhältnis auf und bin nun nur noch Autorin.

Unser Leben ist ziemlich unruhig geworden und alles muss gut organisiert werden. Napirai kann Gott sei Dank entweder bei meiner Mutter oder bei der Pflegefamilie auch mehrere Tage übernachten, was sie zumindest in den ersten paar Monaten durchaus genießt. In Wochenblöcken bin ich auf Lesereisen durch Deutschland unterwegs. Die Hauptstrecke lege ich im Flugzeug zurück, nehme dann ein Taxi zum reservierten Hotel und habe bereits nach der Ankunft die ersten örtlichen Pressetermine. Die Lesungen beginnen abends zwischen sieben und acht Uhr. Zuvor esse ich nur eine Kleinigkeit, da ich mich ansonsten bei der Lesung unwohl oder müde fühle. Danach laufe oder fahre ich zum jeweiligen Veranstaltungsort, vor dem meist schon viele Menschen warten, um an meiner Geschichte Anteil zu nehmen. Nach den zwei– bis dreistündigen Veranstaltungen bin ich zu aufgekratzt, um schlafen zu gehen. So mache ich mich auf die Suche nach einem geeigneten Restaurant, um noch etwas zu essen und den Abend ausklingen zu lassen. Bei diesen Gelegenheiten finde ich hin und wieder die Muße, über die seltsamen Fügungen des Lebens nachzudenken. Wenn mir damals in Kenia jemand vorausgesagt hätte, dass ich eines Tages mit dem, was ich dort erlebt habe, Abend für Abend in Europa Hunderte von Menschen beeindrucken würde, hätte ich ihn mit verständnislosen Augen angeschaut und lachend für verrückt erklärt. In diesen Momenten, wenn ich spät abends in einem fast leeren Restaurant in einer mir fremden Stadt meinen Gedanken nachhänge, empfinde ich oft tiefe Dankbarkeit Lketinga, seiner Familie und den Samburu gegenüber.

An den Lesungen nehmen überwiegend Frauen jeden Alters oder Paare teil. Mir fällt auf, dass das Publikum je nach Region sehr unterschiedlich ist. Einmal ist von Anfang an eine erwartungsvolle Spannung da, ein anderes Mal müssen die Zuhörer erst »auftauen«. Wenn es recht unruhig ist, weiß ich, dass im Publikum Leute sitzen, die mich später in der Diskussion verbal angreifen werden. Mir ist durchaus klar, dass das Buch nicht jedem gefallen kann, und eine Doktorarbeit in Germanistik habe ich auch nicht abgelegt. Ich schrieb mir meine Erlebnisse zwischen Vollzeitarbeit und der Erziehung meiner Tochter nachts vom Herzen und freue mich nun, dass so viele Menschen dabei etwas Positives für sich gewinnen können. Beim Signieren kommen Frauen an meinen Tisch, strahlen mich mit leuchtenden Augen an, drücken mir die Hand und sagen: »Frau Hofmann, vielen Dank für diesen wunderschönen Abend! Es war für mich der aufregendste Moment in meinem Leben.« Bei solchen Aussagen verschlägt es mir die Sprache, denn dieses Kompliment scheint mir in keinem Verhältnis zu meiner Lesung zu stehen. Außerdem macht es mich nachdenklich und fast traurig, dass ein solcher Moment in einem vielleicht 60jährigen Leben das Schönste gewesen sein soll. Aber solche oder ähnliche Aussagen höre ich noch einige Male.

Einmal sitze ich bei einer Signierstunde in einem Kaufhaus, als eine Dame mittleren Alters freudig auf mich zukommt und mich bittet, sie anzuschauen, während sie vor meinem Tisch hin und her läuft. Ich staune und weiß nicht recht, was das soll. Sie sagt immer wieder: »Sehen Sie, Frau Hofmann, sehen Sie, das habe ich Ihnen zu verdanken!« Ich verstehe nicht, was sie meint, und zweifle schon ein wenig an ihrem Verstand. Dann kommt sie wieder zu mir, hält meine Hände ganz fest, schaut mich an und sagt: »Bis vor kurzem saß ich im Rollstuhl und konnte eigentlich nicht mehr laufen. Dann habe ich Ihr Buch gelesen. Ihr starker Wille hat mich sehr beeindruckt und ich habe mir gesagt, wenn diese Frau an einer Malaria fast gestorben ist und sich aufraffen konnte, wieder zu gehen, dann kann ich das auch! Und sehen Sie, nach Jahren laufe ich wieder!« Dabei geht sie wieder hin und her. Dieser Moment ergreift mich so sehr, dass mir Tränen in die Augen schießen und ich nur noch sagen kann: »Allein für Sie hat sich das Schreiben des Buches gelohnt!« Sie legt mir einen wunderschönen Blumenstrauß auf den Tisch und verabschiedet sich mit einem langen Blick von mir. Danach bin ich völlig durcheinander und kann mich kaum noch auf die anderen Leute konzentrieren. Zum ersten Mal bin ich froh, dass ich mich zurückziehen kann. Dieses Erlebnis rufe ich mir immer vor Augen, wenn ich bösartige Kritik einstecken muss.

Wenn ich dann freitags nach Hause komme, freue ich mich irrsinnig auf meine mittlerweile zehnjährige Tochter. Nach der langen Trennung fliegt sie mir förmlich in die Arme und freut sich, wieder einmal bei mir im Bett zu schlafen. Am Wochenende lese ich die Briefe, die ich von meinen Leserinnen und Lesern erhalte, und versuche, so viele wie möglich zu beantworten. Von Woche zu Woche werden es mehr. Es überrascht mich, wie viel mir die Menschen anvertrauen oder was ich bei ihnen ausgelöst habe.

Viele bedanken sich persönlich bei mir und schreiben, dass sie die Schilderung meiner vier Jahre mit Lketinga als sehr ehrlich und berührend empfunden haben. Manche berichten auch von ihren eigenen guten wie schlechten Erlebnissen. Einige Frauen und auch Männer, die selbst eine Liebesbeziehung mit einem Partner aus einer anderen Kultur erleben, fragen mich um Rat, wie sie sich verhalten sollen. Ihnen kann ich nur antworten: »Wenn Sie sich Ihrer Sache tief in Ihrem Inneren nicht ganz sicher sind und eines Rats bedürfen, läuft schon etwas falsch. Mich hätte damals kein noch so gut gemeinter Ratschlag davon abgehalten, der Stimme meines Gefühls zu folgen.«

Natürlich bekomme ich auch kritische oder sogar feindselige Briefe. Doch der meist gebrauchte Satz in den Leserzuschriften lautet in etwa: »Ich habe Ihr Buch gelesen, nein regelrecht verschlungen. Ich bin überwältigt, fasziniert und ich bewundere Ihre Stärke.« Viele schildern, wie sie das, was sie gelesen haben, förmlich selbst durchlebt haben. Und nahezu alle fragen danach, wie es Lketinga, Napirai und mir heute geht und wie unser Leben weitergegangen ist.

Da ich persönlich noch nie auf den Gedanken gekommen bin, einem Autor oder einer Autorin zu schreiben, bin ich über diese vielen Reaktionen mehr als überrascht. Fast ist es mir ein wenig unheimlich, vor allem aber bin ich sehr gerührt.