Текст книги "Zurück aus Afrika"

Автор книги: Corinne Hofmann

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)

Auf der Heimfahrt habe ich den Eindruck, nicht viel schlauer geworden zu sein. Das mit dem Buch mag ja vielleicht stimmen, schön wäre es, doch erst muss ich es fertig schreiben. Jeden Abend, wenn Napirai schläft und ich ungestört bin, tauche ich in meine Erinnerungen ein und versuche sie festzuhalten. Dieses Ritual ist mittlerweile fast zu einem Zwang geworden. Daheim angekommen rufe ich sofort Hanni an, die mein Schreiben mit großem Interesse verfolgt. Ich teile ihr die Neuigkeiten von der Kartenlegerin mit. Sie ist hocherfreut und lacht:

»Ich sage dir das schon seit Jahren! Und du wirst sehen, am Ende gibt es auch noch eine Verfilmung!« Wir müssen beide lachen. Ansonsten vermisst sie sowohl meine geschäftlichen als auch privaten Besuche. Ich gehe nämlich nirgendwo mehr hin, da ich jeden Franken zweimal umdrehen muss, um nicht in Schulden zu geraten.

Nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit nehme ich einen neuen Job an, obwohl ich von ihm nicht überzeugt bin. Immerhin ist das besser, als jeden Feitag mit meinem Arbeitslosenblatt bei der Gemeinde anzustehen. Es handelt sich dabei um den Vertrieb von Haarschmuck in Drogerien und Warenhäusern. Bald merke ich, dass mein vorgeschriebenes Kundenpensum so hoch ist, dass ich, wenn ich die Arbeit vollständig erledigen will, selten vor sieben Uhr zu Hause bin und deshalb meine Tochter höchstens noch eine Stunde pro Tag sehen kann. Selten habe ich Zeit, mittags überhaupt noch richtig zu essen und sehe bald wieder krank aus, wie meine Mutter besorgt feststellt. Noch während der Probezeit gebe ich den Job auf, weil ich mit den Nerven am Ende bin.

Außerdem nimmt mich das abendliche Schreiben immer mehr in Anspruch, da ich viele Situationen noch einmal intensiv physisch und psychisch durchlebe. Es kommt vor, dass ich mich nach dem Beschreiben eines Krankheitsverlaufes erneut elend und krank fühle. Bei anderen Situationen muss ich mit dem Schreiben aufhören, weil mir die Tränen über die Wangen laufen. Ab und zu muss ich sogar einige Abende eine Pause einlegen, um neue Kräfte zu sammeln, da ich nun mit dem Schreiben nach etwa acht Monaten allmählich zum Ende komme, ohne aber eine genaue Vorstellung zu haben, wo ich aufhören werde.

In einem neuerlichen Brief bedankt sich James für die Fotos von Napirai. Mama und auch Lketinga seien sehr traurig gewesen, als sie die Bilder sahen. Sie vermissen uns immer noch. In dem Brief befindet sich ein Foto von Lketingas Ehefrau. Ich erkenne sie sofort, weil sie als Mädchen oft bei uns im Shop Zucker oder Maismehl einkaufte. Sie war sehr ruhig und eher unauffällig. Ich freue mich für die beiden, vor allem, da James schreibt, dass Lketinga wirklich keinen Alkohol mehr trinkt. Ein Bild von seinem Kind werde ich später bekommen. Es sei ein Mädchen und bereits zehn Monate alt. Auch weniger Schönes erfahre ich aus dem langen Brief. Die Frau des älteren Bruders von Lketinga, Mama Saguna, sei schon seit drei Monaten im Hospital und habe große Probleme mit ihrer Gesundheit. Sie könne nicht nach Hause, bevor nicht die Spitalrechnung beglichen ist. Zudem schulden sie den Somalis Geld für ihren Notfall-Transport von Barsaloi nach Wamba. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich um Leben und Tod ging. Denn bevor dort ein Hospital in Anspruch genommen wird, ist der Patient mehr tot als lebendig. Zuerst werden, wie ich es selbst erlebt habe, alle möglichen Formen der Buschmedizin ausprobiert. Meine Schwiegermama sei jetzt mit den fünf Kindern und dem Neugeborenen seines Bruders zu Hause und sie hätten nicht genug zu essen. James bittet mich erneut um Hilfe in Form von Geld, was mich sehr traurig macht. Zum ersten Mal kann ich nicht helfen, weil ich durch meine Arbeitslosigkeit selbst kein Geld mehr habe. So bitte ich Hanspeter und meinen älteren Bruder um eine Spende, was bei beiden keiner großen Worte bedarf.

Die erneute Arbeitslosigkeit belastet mich diesmal nicht mehr so drastisch. Während des kurzen Arbeitseinsatzes ist mir klar geworden, dass ich Lust hätte, etwas völlig Neues, Anspruchsvolleres zu vertreiben. Mit meinen 36 Jahren könnte ich auch noch eine kleine Zusatzausbildung machen. Täglich durchforste ich die Zeitungen.

Gleichzeitig bin ich damit beschäftigt, Napirai auf ihren ersten Schultag vorzubereiten. Wie schnell doch die Zeit vergeht! Nun kommt meine Tochter bereits in die Schule und der kleine Ernst des Lebens beginnt für sie. Beim Stamm ihres Vaters wäre sie jetzt wahrscheinlich unter brütender Sonne mit der Ziegenherde unterwegs. Ihre schönen Haare wären mit einer Rasierklinge geschoren und sie wäre nur mit einem Kanga bekleidet und mit dem ersten Halsschmuck versehen. Nein, ich bin wirklich froh, dass es anders gekommen ist.

Am ersten Schultag begleiten meine Mutter und ich unsere Napirai stolz zur Schule. In ihrem hübschen Sommerkleidchen, mit ihrer braunen Haut und den schulterlangen Zapfenlocken sieht sie wunderschön aus. Aufgeregt räumt sie den bunten Schulranzen aus, stellt ihr farbiges Etui auf das Pult und hört gespannt der jungen sympathischen Lehrerin zu, die noch dazu langes blondes Haar hat, was Napirai immer noch fasziniert. Meine Mutter und ich sind schon bald nicht mehr von Wichtigkeit und wir schleichen uns nach gut einer Stunde davon.

In letzter Zeit schreibe ich wie besessen über meine Vergangenheit und fülle Seite um Seite. Eines Abends bin ich schließlich dabei zu erzählen, wie ich mit Napirai vor fünfeinhalb Jahren im Bus von Mombasa nach Nairobi sitze und Lketinga anflehe, endlich meinen vorbereiteten Zettel zu unterschreiben, der seine Einwilligung für unsere dreiwöchige Ausreise beinhaltet. Plötzlich spüre ich, wie ich innerlich zu zittern beginne und sich ein enormer Druck auf meine Brust legt. Ich vernehme deutlich das Hupen des Busfahrers und glaube die Stimme Lketingas zu hören, der traurig und zweifelnd sagt: »I don't know, if I see you and Napirai again.« Dann springt er mit zwei Sätzen aus dem Bus. Wir fahren los und erst als ich das unterzeichnete Papier in Händen halte und mit einem stummen Blick nach draußen alles Vorbeiziehende verabschiede, laufen mir die Tränen über das Gesicht.

Nach diesen letzten Sätzen werfe ich den Bleistift und den Block weit von mir und heule nun wirklich hemmungslos. Ich zittere am ganzen Körper und werde von Schluchzern durchgeschüttelt. In diesem Moment weiß ich: Ich werde keine Zeile mehr schreiben können! Ich schlinge meine Arme um mich, wie um Halt zu suchen, und habe das Gefühl, in ein tiefes Loch gezogen zu werden. Ich weine um mein geliebtes Kenia, um meinen zerstörten Traum von einer großen Liebe und um alles Schöne und Schreckliche, das ich in einer fast unwirklichen Welt erleben durfte.

Plötzlich steht meine kleine Napirai verschlafen und erschrocken vor mir und fragt mit Tränen in den Augen: »Mama, warum weinst du so? Hast du dir wehgetan? Du weinst doch sonst nie!« Ich ziehe Napirai zu mir auf den Schoß und drücke sie fest an mich, während ich zu sprechen versuche, was mir nicht so recht gelingt, da ich ständig nach Luft schnappen muss. »Ich habe mir nicht wehgetan, mein Schatz, ich weine wahrscheinlich, weil ich es nicht geschafft habe, mit deinem Papa glücklich zu werden.«

»Aber du hast doch mich!«, erwidert mein Kind nun ebenfalls schluchzend. Ich versuche sie zu trösten und streichle ihr lange über den Rücken, bis sie sich wieder beruhigt hat. Dann lege ich sie in unser Bett zurück und verspreche ihr, nicht mehr zu weinen. Im Wohnzimmer schaue ich auf die Uhr und stelle erschrocken fest, dass es nach zwei Uhr nachts ist. Demnach muss ich fast drei Stunden im Schmerz versunken gewesen sein. Nie hätte ich gedacht, dass mich meine afrikanische Geschichte jemals noch einmal so mitnehmen würde. Ich war mir sicher, diesen Lebensabschnitt gut verarbeitet zu haben. Doch anscheinend hatte ich alles nur verdrängt. Seit Jahren habe ich nicht mehr so geweint und nun spüre ich langsam eine tiefe Ruhe in mir aufsteigen und fühle mich matt und betäubt.

Ich nehme mir vor, diesen letzten Block so schnell wie möglich Anneliese zum Abtippen zu bringen, damit ich endgültig abschließen kann. Da ich immer am Boden sitzend geschrieben habe, tut mir nun alles weh. Doch ich habe es geschafft! Unsere Geschichte ist schriftlich festgehalten und mit diesem beruhigenden Gedanken schlafe ich endlich ein. Am Morgen sehe ich kaum aus meinen verquollenen Augen heraus, als ich für Napirai das Frühstück richte. Ich verspreche ihr, dass ich uns etwas ganz Gutes kochen werde und bis zum Mittag auch wieder fröhlich aussehe.

Einige Tage später bringt mir Anneliese die zehn handgeschriebenen Blöcke sowie eine abgetippte und ausgedruckte Version vorbei. Jetzt liegen vier Jahre im kenianischen Busch in einem Ordner vor mir. Ich bin überwältigt. Wir stoßen auf das Gelingen eines eventuellen Buches an und ich verspreche ihr, falls es veröffentlicht wird, sie mit einem tollen Urlaub zu entschädigen. Nun informiere ich meine Familie über mein »Werk« und Eric bietet sich an, das Ganze zu vervielfältigen, damit ich es an verschiedene Verlage schicken kann.

Lernen kann man alles

Wie gewohnt schaue ich den Stellenanzeiger durch und plötzlich bleibt mein Blick an einem großformatigen Inserat hängen. Es wird eine Dame zwischen 24 und 30 gesucht, die über Kenntnisse im Dentalbereich verfügt, um hochwertige Produkte bei Zahnärzten zu vertreiben. Von Vorteil sei Außendienst-Erfahrung, aber nicht Bedingung. Gutes Gehalt und ein Dienstwagen würden selbstverständlich geboten. Beim zweiten Durchlesen denke ich: Das ist genau der Job, den ich mir vorstellen könnte. Lernen kann man alles, und die Erfahrung, die ich im Außendienst erworben habe, ist ein Pfund, das ich in die Waagschale werfen kann. Welcher Zahnarzt würde außerdem einer 24-Jährigen etwas abkaufen? Mit dieser Einstellung melde ich mich bei dem Vermittlungsbüro. Nach einer Woche erhalte ich einen Termin für ein Vorgespräch. Mit dem zuständigen Herrn gehe ich meinen Lebenslauf durch und er scheint besonders von meinem Aufenthalt in Kenia beeindruckt zu sein. Anschließend habe ich eine Stunde Zeit, um einen Computertest auszufüllen. Beim Abschied erklärt mir der Herr, ich müsse abwarten, ob ich in die nächste Runde käme. Immerhin hätten sich über achtzig Bewerber und Bewerberinnen gemeldet. Als ich diese Zahl höre, mache ich mir keine allzu große Hoffnung mehr, da ich dem gesuchten Anforderungsprofil kaum entspreche.

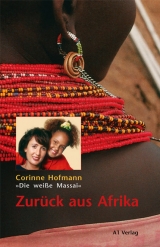

In den folgenden Tagen besuche ich eine Buchhandlung und informiere mich über die verschiedenen Verlage, die für mein Manuskript in Frage kommen könnten. Nur ein Großverlag scheint mir sinnvoll zu sein, da ich keine Lust habe, für ein paar wenige hundert Exemplare meine Lebensgeschichte publik zu machen. Wenn, dann sollte es in Deutschland auf den Markt kommen und die Schweiz wäre damit automatisch auch abgedeckt. Mit einem Zettel voller Adressen verlasse ich den Buchladen und beginne zu Hause gleich, Kontakt mit verschiedenen Verlagen aufzunehmen. Die Ernüchterung lässt nicht lange auf sich warten. Nach einer kurzen mündlichen Beschreibung meiner Geschichte erhalte ich bereits am Telefon reihenweise Absagen. Doch gibt es auch ein paar Verlage, denen ich das Manuskript zustellen kann, unter anderem Lübbe, Scherz, Knaur und Heyne. Ich kopiere ein paar meiner eindrucksvollsten Afrikafotos und schreibe einen Begleitbrief dazu, in dem ich auf unser Telefongespräch verweise. Zum Schluss hefte ich ein neueres Foto von mir an das Begleitschreiben, packe alles zusammen ein und sende es in gespannter Erwartung ab. Ein bis drei Monate müsse ich auf den Bescheid warten.

Ich erhalte eine Einladung zu einem Zweitgespräch im Stellenvermittlungsbüro. Mein Interesse ist sofort wieder geweckt. Wenn ich diesen Schritt weitergekommen bin, stehen meine Chancen offensichtlich nicht schlecht. Wieder unterhalte ich mich mit dem mir bereits bekannten Herrn. Er erläutert mir das Ergebnis des Tests, das ihn offensichtlich beeindruckt hat. Er fragt, ob es mir auch möglich wäre, ab und zu für zirka zehn Tage ins Ausland zu einer Fortbildung zu fahren, was ich natürlich bejahe. Am Ende des Gesprächs fragt er ein wenig verlegen, ob es mir schwer fallen würde, meine roten Haare etwas neutraler zu färben, denn Zahnärzte seien zum Teil recht konservativ, wie auch der zuständige Chef, der mich in den nächsten Tagen empfangen möchte. Ich muss lachen und erwidere: »Sehen Sie, bis jetzt bin ich mit dieser Haarfarbe gut angekommen und habe erfolgreich verkauft.

Die roten Haare sind mein Markenzeichen, sie gehören zu meiner Persönlichkeit. Ich denke nicht, dass es schadet, etwas Farbe in alt eingefahrene Situationen zu bringen.«

»Gut, gut, ich habe verstanden, wir werden sehen«, antwortet er. »Sie werden von mir den Termin bekommen, aber es sind noch etwa acht andere Bewerber im Rennen.« Ich bedanke mich und verlasse das Gebäude. Da ich mir sehr wünsche, diesen Job zu bekommen, halte ich bei einer Kirche, lasse mich zu einem Gebet nieder und zünde eine Kerze an.

Nach ein paar Tagen finde ich im Postkasten die Einladung zu einem Besuch bei der Dentalfirma. Es ist ein moderner, großräumiger Pharmabetrieb. Schon beim Betreten des Gebäudes fühle ich mich wohl und meine anfängliche leichte Nervosität legt sich, noch ehe ich vor dem zuständigen Chef stehe. Er ist nur einige Jahre älter als ich und macht einen sympathischen, ruhigen, fast schüchternen Eindruck. In meinem blauen klassischen Kostüm, mit einer Größe von 1,80 Meter und den roten Haaren wirke ich anscheinend etwas erdrückend auf ihn. Im Laufe des Gespräches aber taut er auf und schon bald muss er über meine Erzählungen schmunzeln. Ich habe den Eindruck, wir fühlen uns beide wohl. Nach einer Stunde ist sein Urteil gefällt. Für ihn bin ich mit meiner Energie und dem ungewöhnlichen Lebenslauf die richtige Person, nur muss noch der »Big Boss« mit entscheiden. Für diesen seien noch zwei weitere Kandidaten interessant, da sie aus dem Dentalbereich kämen. Unter Umständen müsste ich auch mit ihm noch ein Gespräch führen. Diese Unterredung findet zwei Tage später statt. Der »Big Boss« ist ein kleiner schmächtiger Mann, was meine Situation nicht gerade erleichtert. Kaum sitzen wir, torpediert er mich mit Fragen wie: »Warum glauben Sie, eignen gerade Sie sich für diesen Job? Wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Wie sieht es mit Ihrer Belastbarkeit aus in Bezug auf Arbeit, Kind, Ausbildung etc.?« Nach zwei Stunden Kreuzverhör werde ich mit dem Satz entlassen, dass ich in etwa einer Woche Bescheid bekomme oder eventuell noch einmal für ein weiteres Gespräch bereit sein müsse. Ich stehe auf, schaue die beiden Herren an und sage mit voller Überzeugung: »Es würde mich sehr freuen, bei Ihnen arbeiten zu können, denke aber, dass es eigentlich nichts Weiteres zu besprechen gibt, und gesehen haben Sie mich ja nun auch. Ich bin, soviel ich weiß, die letzte der drei verbliebenen Kandidatinnen, die Sie prüfen wollten, und deshalb erwarte ich von Ihnen bis Montag Bescheid, da ich noch andere Angebote habe. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.« Danach drücke ich beiden die Hand und gehe. Ich bin mir nicht sicher, ob mein Auftritt klug war, aber man muss sich auch einmal entscheiden können!

Es ist kurz vor Mittag und so fahre ich zu Hannis Arbeitsstätte, um mit ihr die Mittagszeit zu verbringen. Nachdem Freitag ist, nehmen wir uns vor, heute Abend wieder einmal tanzen zu gehen. Während der Heimfahrt klingelt das Handy und mein zukünftiger Chef ist am Apparat. »Ich gratuliere Ihnen, Frau Hofmann, Sie haben unseren >Big Boss< überzeugt! Jetzt müssen Sie zeigen, was Sie können! Am 1. November beginnen Sie bei uns.« Völlig überrascht antworte ich lachend: »Wow, super! Ich freue mich wirklich sehr und werde mein Bestes geben.«

»Ich weiß«, lacht auch er und verspricht, mir den Vertrag in den nächsten Tagen zuzusenden. Wieder einmal habe ich es geschafft! Von achtzig Bewerbern habe ich das Rennen gemacht. Ich bin überglücklich, dass meine Arbeitslosigkeit ein Ende hat und ich darüber hinaus eine gut bezahlte und interessante Stelle gefunden habe.

Im siebten Himmel schwebend komme ich nach Hause und finde im Briefkasten das erste zurückgesandte Manuskript. Es ist mit einem kleinen Anschreiben versehen, in dem steht: »Mit Dank zurück. Wir sehen keine Möglichkeit einer Herausgabe in unserem Verlagsprogramm.«

Ich schaue mein Manuskript an und habe den Eindruck, dass sich niemand die Mühe gemacht hat, wenigstens einmal die Nase hineinzustecken. Alle Blätter sehen wie frisch gedruckt, ordentlich und ungelesen aus. Sogar mein Begleitbrief liegt noch oben auf! Mir ist es egal. Ich habe gerade eine tolle Anstellung bekommen und werde die nächsten Jahre sicher nicht wechseln. Ich kann mir ein Geschäftsauto aussuchen, erhalte eine großzügige Spesenvergütung, ein gutes Gehalt und eine Umsatzbeteiligung. Das gebe ich so schnell nicht wieder auf, denke ich mir und räume das zurückgeschickte Manuskript in den Keller.

Bevor ich am 1. November die neue Stelle antrete, kommen nach und nach alle versandten Pakete zurück, immer mit der gleichen Begründung. Ein Verlag schreibt sogar: Es fehlt der Spannungsbogen! Dieser Ausdruck erstaunt mich. Da habe ich eine überirdische Liebe im tiefsten Busch erlebt mit allen Höhen und Tiefen, habe einer Tochter unter verrückten Umständen das Leben geschenkt, beschreibe gefährliche Szenen im Busch mit Büffeln und Elefanten und Autopannen, die mich fast das Leben kosteten, ganz zu schweigen von der Frau, die sich in meinem Auto ihr totes Baby vor meinen Augen aus dem Leib riss, so dass ich fast wahnsinnig wurde. Ja, wie viel Spannung wollen die Herren Lektoren denn noch?, frage ich mich, während ich nun alle Manuskripte wegpacke.

Eigentlich bin ich ganz froh darüber. Wer weiß, was so eine Veröffentlichung mit sich bringen würde. Mir geht es so gut wie schon lange nicht mehr. Ich habe eine intelligente, hübsche Tochter und eine interessante Arbeit. Nachdem ich mir meine afrikanische Geschichte fast therapeutisch von der Seele geschrieben habe, spüre ich, wie sich in mir langsam ein neues Lebensgefühl entwickelt und ich mich verändere. Nur meine Rückenschmerzen erinnern mich fast täglich an die Manuskripte zwei Stockwerke tiefer.

In unserer kleinen Wohnung fühle ich mich inzwischen beengt und denke auch, dass Napirai mit ihren sieben Jahren langsam ein eigenes Zimmer brauchte. Bei Gelegenheit werde ich mich um eine größere Wohnung bemühen müssen, zumal ich sie mir finanziell jetzt leisten kann. Auch für die Gruppe der allein Erziehenden finde ich kaum noch Zeit und erfahre eines Tages, dass sie aufgelöst wird. Nur der intensive Kontakt zu zwei Frauen ist geblieben.

Ich arbeite mich langsam ein, denn es braucht seine Zeit, bis ich alle Produkte und deren Verwendungszweck kenne. Die zwei anderen Außendienstmitarbeiter sind ausgebildete Zahntechniker und arbeiten beide schon mehr als zehn Jahre in diesem Betrieb. Selbst abends studiere ich Bücher und Prospekte und habe manchmal den Eindruck, mir diese komplizierten Namen und Vorgänge nie merken zu können.

An einem freien Tag löse ich einen Massage-Gutschein ein, den ich vor drei Monaten von meiner deutschen Freundin Andrea zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, weil meine Rückenschmerzen nicht nachlassen. Während ich auf dem Massagebett liege, fragt mich die Masseurin, ob ich die Frau aus Afrika sei, die ein Buch geschrieben hat. Offensichtlich hat Andrea schon viel von mir erzählt. Nun möchte sie wissen, wann das Buch erscheint. »Wahrscheinlich nie, weil sich bis jetzt kein Verlag dafür interessiert hat«, gebe ich zur Antwort. »Das muss aber erscheinen«, sagt sie energisch und möchte wissen, ob sie sich bei einem befreundeten Buchhändler nach geeigneten Verlagsadressen erkundigen soll. Etwas zweifelnd nicke ich. Tatsächlich finde ich ein paar Tage danach einen Zettel mit vier verschiedenen Adressen von Kleinverlagen vor. Ich bin unschlüssig, ob ich mich überhaupt melden soll, da meine Welt im Moment völlig in Ordnung ist. Doch auf Druck einiger Freundinnen rufe ich schließlich den ersten Verlag an. Dort erklärt man mir, sie veröffentlichten nur Bücher von ausländischen Autoren. Wenn also mein Mann das Buch geschrieben hätte, könnte theoretisch Interesse bestehen. Daraufhin rufe ich den AI Verlag in München an. Komischer Name, denke ich noch, als sich eine männliche Stimme meldet. Der Herr hört sich meine Geschichte ruhig an und möchte anschließend wissen, wie ich auf seinen Verlag gestoßen bin. Am Ende des längeren Gesprächs fordert er mich auf, ihm das Manuskript zur Begutachtung zu senden. Als ich es zur Post bringe, beschließe ich: Das ist das letzte Mal, dass ich so viel Geld für das Porto ausgebe. Es soll fast ein halbes Jahr dauern, bis ich Antwort bekomme.

Die ersten Tage im Außendienst sind sehr angenehm, da ich mit einem der beiden Kollegen auf Tour gehen kann. Ich höre interessiert zu und befürchte manchmal, dass es Jahre dauern wird, bis ich ebenfalls alles so gut und ausführlich erklären kann. Im Januar 1997 werde ich zu einer einwöchigen Fortbildung nach Deutschland geschickt. Es handelt sich dabei um das Kennenlernen und Handhaben von etwa zehn Produkten aus unserem insgesamt etwa hundert Artikel umfassenden Sortiment. Die Ausbildung ist anstrengend, aber lehrreich. Während mir beigebracht wird, was man alles benötigt oder unternehmen kann, um defekte Zähne zu ersetzen, zu flicken oder gar das ganze Gebiss zu richten, muss ich hin und wieder innerlich lächelnd an meine afrikanische Familie denken. Weit auseinander oder hervorstehende Zähne, die bei uns Europäern als Entstellung betrachtet und nach Möglichkeit für viel Geld gerichtet werden, gelten in ihrem Stamm als Schönheitsideal. Auch fehlen bei allen Massai die zwei mittleren unteren Schneidezähne. Diese schlagen sie sich als etwa sieben-bis neunjährige Kinder meist selber aus. Dafür benutzen sie ein spitzes Messer oder einen Nagel, schieben diesen Gegenstand unter das Zahnfleisch und schlagen dann mit einem Stein so lange darauf, bis der Zahn blutend herausfällt. Danach sind die Kinder sehr stolz auf die vollbrachte Tat und ernten von den Erwachsenen große Anerkennung. Warum jeder der Stammesangehörigen dieses Ritual vollzog, hat sich mir nie ganz erschlossen, doch muss es etwas mit der Angst vor Ersticken im Zusammenhang mit einer bestimmten Krankheit zu tun haben. Ja, so unterschiedlich kann Zahnkultur sein.

Zurück in der Schweiz, muss ich allein auf Tour. Wieder versuche ich, telefonisch Termine zu vereinbaren, doch das klappt überhaupt nicht. Fast überall höre ich dasselbe: »Wir haben unsere Produkte schon, aber Sie können uns Prospekte senden, der Chef hat sowieso keine Zeit.« Oder: »Wir wollen keine neuen Vertreter kennen lernen, wir arbeiten schon Jahre mit den uns bekannten zusammen.« Nun, dann muss ich eben persönlich vorbeischauen. Aber bei dieser Art von Kundschaft ist es nicht leicht, an die zuständige Person heranzukommen. In den Praxen geht es meistens hektisch zu und so lautet die Frage immer: »Haben Sie einen Termin?« Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Damen wie eine geschlossene Mauer hinter der Theke stehen, als müssten sie ihren Chef vor mir schützen. Hin und wieder erlebe ich auch schöne Situationen, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, ob ich einen Kaffee möchte, der Chef habe in zehn Minuten kurz Zeit für mich. Dann bin ich erfreut und hoffe gleichzeitig, dass ich in der Lage sein werde, die anfallenden Fragen zu beantworten. Auf keinem Gebiet war ich bisher so unsicher wie in diesem. Doch mit jeder noch so kleinen Bestellung wächst meine Sicherheit. Als ich an einem späten Nachmittag nach Hause komme, liegt wieder ein Brief von James in meiner Post. Ich freue mich immer, wenn ich schon am Umschlag erkennen kann, dass der Brief aus Kenia kommt. Dieser wurde am 5. Januar 1997 geschrieben.

Hallo Corinne und Napirai

Ich grüße euch, Gott sei mit euch. Ich bete, dass ihr das Neue Jahr 1997 erlebt und genießt. Hier in Kenia haben wir keinen Frieden mehr. Die Leute kämpfen jeden Tag. Viele Turkana und Samburu haben Gewehre. So etwas haben wir noch nie erlebt. Es gab einen großen Stammeskampf zwischen dem 24. Dezember und dem 3. Januar. Die betroffenen Plätze waren Baragoi, Marti, Barsaloi, Opiroi und viele mehr. Viele Menschen wurden getötet, elf in Barsaloi, von meiner Familie zwei, ein Mädchen und ein alter Mann, aber niemand aus unserem Kral. Alle unsere Tiere, Ziegen, Kühe, Kamele wurden geraubt, nichts ist geblieben. Alle Leute sind geflohen und leben nun in Maralal. In den Dörfern Barsaloi, Baragoi, Opiroi wohnt niemand mehr. Die Menschen leben wie Flüchtlinge, sie haben nichts zu essen. Auch haben wir nicht genug Platz in Maralal. Es gibt zu wenige Häuser, um darin zu leben. Ich glaube, dass viele Menschen an der Armut sterben werden. Es gibt keinen Unterricht mehr, weil die Leute weggelaufen sind. Auch die Schule in Maralal ist nun leer. Vielleicht hast du es im Radio gehört oder in den Zeitungen gelesen, dass Banditen mit dem Helikopter kamen und unseren Distrikt-Officer und zwei Polizisten getötet haben. Zwischen Weihnachten und dem Neuen Jahr war für uns eine ganz schlimme Zeit. Deshalb haben wir nicht gefeiert. Meine Familie lebt nun in der Nähe von Maralal bei der Schule. Ich hoffe, du weißt noch, wo das ist. Niemand von ihnen hat ein Haus oder Tiere und sie sind auf das Essen von anderen Leuten angewiesen. Corinne und Napirai, ich hoffe, euch geht es gut. Bitte hilf uns über mein Konto, damit wir etwas zu essen kaufen können. Wenn ich die Chance habe, nach Barsaloi zu kommen, will ich dir die Fotos von einer Zeremonie senden, die letzten Monat stattfand. Doch die Leute dort kämpfen immer noch und es gibt keinen Frieden im Samburu-Distrikt. Die Menschen gehen alle fort. Ich wünsche dir und Napirai und deinen Freunden ein glückliches Neues Jahr 1997. Gott gebe euch Frieden und ein gutes Leben.

Dein JamesAlle aus der Familie lassen dich und Napirai grüßen

Bei der Vorstellung, wie schlecht es diesen Menschen geht, läuft mir ein Schauer über den Rücken. Die geliebte Mama musste nach Maralal fliehen, sie, die in ihrem ganzen Leben nur einmal in diesem kleinen Städtchen war. Nie wollte sie in meinem Auto mitfahren, denn das Stadtleben empfand sie als erschreckend. Sie liebte ihr Barsaloi und lebte, außer wenn eine Zeremonie das Umziehen an einen anderen Ort erforderte, ausschließlich und zufrieden um ihre Manyatta herum. Und nun das! Sicher mussten sie durch den gefährlichen Lorroki-Dschungel flüchten, und das mit mehreren Kleinkindern. Während ich mir das Schicksal meiner Samburu-Familie ausmale, wird mir schlagartig klar, dass ich jetzt ebenfalls vor dem Nichts stehen würde, wenn die Beziehung zwischen Lketinga und mir gut gegangen wäre. Spätestens jetzt würde mich die letzte Kraft verlassen. Bei diesem Gedanken spüre ich eine große Erleichterung, in der sicheren Schweiz zu leben, fühle mich gleichzeitig aber unendlich verbunden mit diesen Menschen. Dass es immer diejenigen treffen muss, die ohnehin schon bescheiden leben! Sofort fahre ich zur Bank, um einen größeren Betrag zu überweisen, damit sie Nahrungsmittel und Ziegen kaufen können und bete für sie. Ein tröstender Brief geht ebenfalls zur Post.

Anfang März fahre ich erneut zu einer Fortbildung, diesmal nach Holland. Die neue Produkt-Palette imponiert mir und ich kann mich von Anfang an gut damit identifizieren. Richtig aufgekratzt komme ich aus Holland zurück und möchte mein Wissen auch anwenden. Weil ich dafür aber einige Minuten Aufmerksamkeit von den Zahnärzten brauche, wechsle ich die Taktik, damit ich nicht schon an der Theke abgespeist werde. Ich besuche in einer Stadt alle Zahnärzte und versuche, einen Termin für die nächsten Tage zu bekommen. Da wir attraktive Einführungsangebote haben, klappt das fast bei der Hälfte der besuchten Praxen. Mein Terminkalender füllt sich und nach einem halben Jahr stellt sich langsam der Erfolg ein. Eine Nachbarin erzählt mir von einer Neubauwohnung in unserem Dorf, die noch frei ist und die man besichtigen kann. Obwohl mir die Miete zu teuer erscheint, schaue ich sie mir dennoch an. Und natürlich kommt es, wie es kommen musste! Diese Wohnung ist absolut die schönste, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Sie hat große Fenster, ist offen und sehr geräumig. Ich bin begeistert, wenngleich ich alles nur mit Taschenlampe besichtigen kann, da noch kein Strom angeschlossen ist. Die Höhe der Miete ist plötzlich unwichtig und meine Entscheidung sofort gefällt. Zum Glück bekomme ich diese Traumwohnung zugesprochen. Am 1. April ziehen wir bereits ein. Der Abschied von der alten Umgebung fällt uns allerdings sehr schwer. Die Mädchen sind eine verschworene Gemeinschaft geworden und auch ich fühlte mich in der Gesellschaft dieser Nachbarn wohl.

Das Einleben in der neuen Wohnung ist alles andere als einfach. Napirai schlief bis jetzt immer bei mir und hat nun zum ersten Mal ein eigenes Zimmer. Statt abends zu schlafen, ruft sie alle fünf Minuten: »Mama, bist du noch da? Ich kann dich nicht hören und sehen! Mama, ich möchte doch lieber wieder in unsere alte Wohnung zurück!« Aber auch diese Probleme legen sich nach ein paar Wochen und ich genieße unsere Behausung wie ein Schmuckstück. Während ich abends vor dem Kaminfeuer sitze, träume ich vor mich hin und denke noch viel an Afrika. Der Geruch von Feuer weckt nach wie vor die Bilder der Erinnerung. Ich sehe, wie ich am Boden vor der Feuerstelle hocke und ein einfaches Essen zubereite oder für Lketinga und seine Kriegerfreunde einen Tee koche. Noch immer spüre ich das wohlige Empfinden in unserer Manyatta, die mir, trotz aller Einfachheit, Schutz bot vor Hitze, Kälte, Regen oder wilden Tieren. Es wird mir bewusst, dass ich in keiner meiner noch so schönen Schweizer Wohnungen ein ähnliches Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit gespürt habe. Dennoch muss ich feststellen, dass ich einen gewissen Luxus durchaus wieder genießen kann. Dabei wollte ich doch nach meiner Rückkehr nur noch mit dem Nötigsten leben. Heute habe ich eine moderne Wohnungseinrichtung gekauft. Die Secondhand-Shops besuche ich nur selten und auch sonst häufen sich wieder Gegenstände an, die alles andere als notwendig sind. Ich habe mir den Lebensstandard aus der Zeit vor Afrika zurück erarbeitet und trotz einiger Bedenken bin ich stolz darauf.