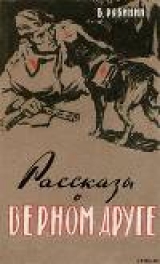

Текст книги "Рассказы о верном друге"

Автор книги: Борис Рябинин

Жанр:

Домашние животные

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 27 страниц)

СТЕПНАЯ БЫЛЬ

1

Степь… От края и до края, насколько хватает глаз, ровный зеленый ковер: ковыль, житняк, кошачья лапка… Запах чабреца и пение жаворонка; солнце будто остановилось в зените – печет. Можно идти и день, и два – вокруг будет все та же картина: пылающий, нестерпимо яркий шар над головой, медовый травяной аромат, посвистывание сусликов да порой крик стрепета. С шумным хлопаньем крыльев взлетит из травы и брызнет испуганно в разные стороны стая серых куропаток или чутких, осторожных дроф; пронесутся вдали, стремительные и легкие, точно тени, зачуявшие хищника степные антилопы – сайгаки; проплывет, высматривая добычу, беркут в синеве; и снова лишь стрекотанье кузнечиков да льется, льется с вышины песня невидимого крылатого певца. На сотни километров – степь, степь и степь…

Жарко дышит степь. Дрожит даль, горячие воздушные струи восходят от нагретой земли; и в этом колеблющемся, призрачном мареве кажется, что и сама степь бежит, течет куда-то.

К осени побурела, выгорела степь. Ветер гонит, развевает семенники трав; размахивает, трясет седыми космами ковыль. А кто это перемещается толчками невдалеке: то рванется вперед, то словно замрет в нерешительности? Э, да это перекати-поле! Чуть налетел порыв ветра – несется вскачь по степи, рассыпая семена; переменился ветер – покатилось обратно…

А что движется вон там, на горизонте, неторопливо разливаясь по равнине желтовато-серой шевелящейся массой? То идет-бредет овечья отара: сотни, тысячи круторогих важных баранов и овец-маток, пугливых глупых ярок, молодняка. Пришло время перегонять стада на зимние пастбища.

Размеренно шагает за отарой загорелый чабан, с длинной палкой-ярлыгой в руках, с помощью которой (крючком на ее конце) он ловит овец, в черной, развевающейся по ветру, будто орлиные крылья, бурке и мохнатой папахе. С боков отару охраняют громадные свирепые собаки овчарки. Косматая шерсть их свалялась в войлок, на каждой надет железный ошейник с острыми вершковыми шипами: если вздумает схватить за шею волк – поранит пасть и отпустит. Собаки бдительно несут свою службу. Не подходи близко ни чужой недобрый человек, ни серый вор – волк. Разорвут!

Ночью в степи горят костры, дремлют, завернувшись в бурки, чабаны у огонька. Чу! Кто-то шевельнулся в траве или ветер донес чей-то запах – и уже мчатся с лаем в темноту овчарки.

Где много стад, там всегда много и волков. Понятно: серому хищнику легче пропитаться. Днем волк отлеживается где-нибудь в бурьяне, а как стемнеет, поднимается и выходит на охоту. Умеет волк подкрадываться так, что не раздастся даже слабого шороха. Да только собаку овчарку не обманешь. Она слышит там, где человек не слышит ничего, не скажут уши – скажет нос и все равно еще издали зачует приближение смертельного врага.

Предки этих собак могли бы рассказать не только о схватках с волками. Их выносливость, отвага и крепость челюстей испытаны в войнах, которые на протяжении тысячелетий вели народы Кавказа, отстаивая свою независимость. Не раз мохнатым защитникам аулов довелось помериться силами и с римскими легионерами, и с воинами монгольских завоевателей. Из горных теснин с ходом времени эти сильные и преданные животные спустились в долины, из долин пришли жить в степь. И теперь на просторах нашей Родины пасут колхозные и совхозные стада – сберегают государству драгоценное руно.

Такую же многовековую историю насчитывает и тонкорунное овцеводство. Издревле богатство многих стран определялось числом овечьих стад. Овцеводство было развито в древней Греции и Египте, в государствах Передней Азии: Финикии, Ассирии, Персии. Тысячи лет назад возник миф о золотом руне. И всегда, как бы далеко в глубь веков мы ни заглянули, рядом с овцами находились охранявшие их собаки, друзья и помощники человека, владельца стад.

…Медленно движется отара. Овца идет и кормится – подгонять ее не нужно. Но следить требуется непрерывно.

У овцы свои причуды. Понаблюдайте, как она идет. Солнце у нее всегда за хвостом, а впереди – тень. Дневное светило проделало какую-то часть пути по небосводу – и овца изменила направление своего движения ровно настолько, чтобы тень по-прежнему бежала впереди. Стадный инстинкт берет свое и здесь – овца следует за собственной тенью. Если предоставить полную свободу, сделает за день почти полный круг и придет к тому же месту, откуда отправилась с утра.

Подул ветер в лоб – сейчас же повернется на сто восемьдесят градусов и пошла назад: ни за что не пойдет против ветра.

Ни у одного домашнего животного так не развит стадный инстинкт, как у овцы: куда одна, туда все. Это и хорошо и плохо. Хорошо потому, что позволяет легче управлять тысячеголовым стадом. Плохо – ибо, если напали на отару волки, перережут всех до единой.

Нужно до тонкости изучить все особенности поведения овцы, примениться к ним. Как в старину искусный кормчий заставлял парусное судно плыть и по ветру, и наперекор ему, минуя подводные препятствия, так и чабан ведет отару, прибегая ко всяческим ухищрениям, выработанным долголетним опытом, стараясь принудить стадо быть послушным его воле.

С приближением зимы начинается большая передвижка мериносовых и каракульских стад. По степи пролегли отгонные тропы. Они ведут на Черные земли.

Черные земли – это огромная впадина площадью в несколько миллионов гектаров между Азовским и Каспийским морями, в правобережной части обширной Прикаспийской низменности. С юга она защищена Кавказским хребтом, с севера ее прикрывает Волжская возвышенность. Холодные ветры не залетают сюда. Зато постоянно дующий с Каспия южный ветер – моряна – приносит на Черные земли много тепла.

Когда-то, в далекую от нас эпоху, эти места заливал Каспий. От его нашествий остались лишь маленькие соленые озерца. Было время, когда по этим древним естественным путям двигались войска восточных «покорителей мира». По ним прошли полчища Дария[18]18

Дарий (Дарий I Гистасп) – древнеперсидский царь (жил около двух с половиной тысяч лет назад), совершивший большие завоевания. В его царствование Персия (нынешний Иран) достигла наивысшего могущества. Поход Дария против скифов Причерноморья, однако, не увенчался успехом из-за сильного сопротивления местных племен, и войско персов вынуждено было отступить.

[Закрыть], шедшего войной на скифов. Описание этого похода оставил нам древнегреческий историк Геродот. Позднее тут побывали легионы Траяна[19]19

Траян – древнеримский император, живший в начале нашей эры.

[Закрыть]. И до сих пор возвышается на просторе южнорусской степи так называемый Траянов вал. Орды кочевников, пытавшихся закрепиться по берегам Понта Эвксинского[20]20

Понт Эвксинский – древнее название Черного моря.

[Закрыть], проносились на мохноногих быстрых конях. Человеческие волны, подобно волнам морским, перекатывались по степи, звучала чужая речь, клинок высекал из клинка искру. Ныне на смену историческим потрясениям пришли на эту неоглядную ширь ежегодные приливы и отливы бесценных тонкорунных стад.

Издавна Черные земли пользуются славой лучших зимних пастбищ. На Черных землях почти не бывает зимы, редко-редко выпадает снег. Потому и прозвали их Черными. Как раз когда выгоревшая и оголившаяся степь перестает кормить травоядных животных, здесь, на Черных землях, вырастает свежая зелень и до весны стада обеспечены питательным, вкусным подножным кормом.

Полупустынная прежде, эта местность в наше время меняется год от года. Строятся постоянные теплые загоны – кошары для скота, жилье для людей. Появился даже свой районный центр – Красный Камышанник. Создаются запасы кормов на случай внезапной бескормицы, если вдруг после оттепели ударят морозы и разразится гололедица, степь сделается бестравной. Хоть редко, да бывает такое… В степные поселки проводят электричество, радио. Туда, где нет селений, тракторы притаскивают чабанские вагончики.

На Черных землях организованы машинно-животноводческие станции. Ежегодно колхозам отпускаются большие средства на строительство кошар, рытье колодцев.

И вот, когда приспела пора отгонов, со всех сторон к Черным землям потянулись бесчисленные стада. Ежегодно на Черных землях зимует несколько миллионов голов скота. Идут со Ставропольщины и из Ростовской области, от Астрахани и Волгограда. Преодолевая перевалы Кавказа, по горным дорогам и тропам двигаются отары из Грузии и Дагестана. С ними – верные сторожа, кавказские овчарки, на лошадях и автомашинах все необходимое, передвижные ларьки для торговли. Блеют овцы, покрикивают гуртовщики, облако пыли стоит над степью… ну, ни дать ни взять, сцены из времен великого переселения народов! Некоторые караваны проходят по триста-четыреста километров. Основные трассы перегонов не меняются в течение десятилетий. Приходят и располагаются, как хозяева, на тех пустошах, куда пригоняли стада на зимовку еще деды и прадеды.

Идут зимовать на Черные земли, сбившись во внушительные стада, и антилопы-сайгаки, охота на которых воспрещена советским законом. Жадными глазами следят издали за овечьими отарами, следуя за ними по пятам, стаи голодных волков. Чабан – смотри в оба!

Чабан должен быть всегда начеку. Степной покой обманчив. Появилось на горизонте темное облачко, не успел оглянуться – завыл ветер, полетели снежные хлопья, в один миг белая мгла затянула все вокруг. Природа нет-нет да и преподнесет неприятный сюрприз…

А если овцы в поле? Попробуй-ка собери их!

Нет ничего опаснее в степи внезапной метели с десятибалльным ветром. Не метель – ураган, со страшной силой и яростью сметающий все на своем пути. И если не успел чабан вовремя загнать отару на баз или в кошару, не миновать беды.

2

Было начало марта.

В то утро, как обычно, Амуртай Султаналиев выгнал отару из кошары. Рассыпавшись по степи, овцы медленно подвигались все дальше и дальше, щипля сочно хрустевшую у них на зубах траву. Старшему чабану помогал подпасок Темиркул. Три собаки овчарки – Арслан, Заур и Босар – сопровождали отару.

Наверное, вы не раз читали в газетах про Амуртая Султаналиева. Ведь это он выходил по сто семьдесят пять ягнят от каждых ста маток и стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Еще бы! Такому результату могли позавидовать даже самые опытные чабаны-овцеводы. А какой настриг шерсти с его отары! Ого! Приезжайте убедиться сами, когда родной колхоз Амуртая сдает это пушистое, почти невесомое руно государству. Упакованное в тюки, его кладут сначала на весы, потом – на автомашину, и грузовики один за другим мчат высоченные возы шерсти на приемные пункты.

Шестнадцать сантиметров длина каждой волосинки. И нежна та волосинка, как цыплячий пух, а крепче железной проволочки такой же толщины. Вот какое руно выращивает Амуртай! Каждый баран, каждая овца – настоящий золотой клад, такой клад, который прирастает год от года, ибо до самой старости тонкорунный баран единожды, а то и дважды в году дает отличную шерсть, а овца, кроме того, приносит еще и ягнят.

По всей стране, наверное, ребята-школьники таскают теплые варежки и свитеры, связанные из шерсти амуртаевых овец, а модницы прибавляют себе красоты и изящества ловко облегающими фигуру нарядными гарусными кофтами и платьями!

Два ордена и три медали носит Амуртай, не снимая их даже на степных кочевках. Бредут овцы, покачивая головами, шагает Амуртай, и в такт шагам чуть слышно позванивают медали на его груди. Для чего они ему в степи? Кто видит там? Да когда же чабану носить их: ведь всю жизнь, и зиму и лето, он на кочевках, всю жизнь около овечьих стад. Заглянет на пастбище заезжий товарищ – пусть поглядит, сколько у старика Амуртая наград, как ценят его труд. Если нет никого – приятно самому.

Амуртай не высок, но коренаст. Бородка узенькая, седая. Лицо задубело на ветру и на солнце, а в кривоватых ногах скрыта такая выносливость, что может позавидовать иная лошадь. «Эге-гей! Кис-са-а! Кур-ча-га!» – крикнет он резким, пронзительным, как у степного сокола, голосом, взмахнув ярлыгой, засвищет каким-то особенным образом, и овчарки с лаем устремятся вперед, забегая в голову отары, чтобы повернуть ее куда приказывает чабан.

Медленно, не спеша подвигается отара. Куда ей спешить? Тут кругом и стол и дом. Хрустит трава на зубах, постукивают о землю копытца. В копытцах этих постоянная угроза для степи. Особенно у колодцев, где тысячи следов смешались в кашу, нужно постоянно следить, чтобы овцы не разбили дернину. Опесчанится степь – перестанет кормить овец. Потом закрепи-ка ее снова с помощью посева дикорастущих трав – сколько нужно труда!…

В том и искусство чабана, чтоб и овца была сыта, и пастбище сохранялось в наилучшем виде, служило бы долгие годы.

Кажется, совсем как черепаха ползет отара по степи, а уже далеко позади осталась кошара. Спустились в балочку, поднялись на противоположный отлогий склон ее – и вовсе затерялись на приволье. Степь да небо, небо да степь, лишь они неразлучны с чабаном.

Посмотреть издали – будто серую кошму набросили на степь, и переползает та кошма с места на место, то разорвется на несколько частей, то вновь соединится. Буровато-серые комки вдруг отделятся от нее, подскакивая, точно мячики, мигом облетят, охватывая отару, как петлей, и – готово: все овцы сбились в плотную массу.

В овцеводческих районах настоящих пастушьих собак никто не обучает пастьбе скота, но они сами, руководствуясь извечным инстинктом, перенимая необходимые навыки друг у друга, молодые – у старых, щенята – у матери, превосходно справляются со своими обязанностями. И если им уделяют хоть ничтожное внимание, главное – не забывают кормить, то нет сторожей более надежных, чем они.

Юркие воздушные ручейки побежали над поверхностью земли, завиваясь и шевеля траву. Сизое снизу и белое с боков, влажное, низкое облако закрыло солнце, быстро затягивая небо.

– Кис-са-а! Кеть, кеть, кеть! – закричал чабан.

Собаки мгновенно сорвались с места и, опережая одна другую, в тяжеловатом, но податливом галопе понеслись вокруг отары, принуждая ее завернуться, слегка попугивая для острастки грозным оскалом зубов тех из овечек, которые недостаточно быстро исполняли маневр перестройки стада.

А воздушные ручейки уже превратились в маленькие смерчи. Они уже не завиваются безобидно, а с тоненьким протяжным завыванием проносятся над землей. Трава клонится от них; старые, с тяжелыми крутыми рогами, бараны, поворачивая головы, беспокойно нюхают воздух. Потянуло сыростью и холодом.

Без промедления Амуртай повел отару назад, к кошаре. Но буря, нарастая с каждой минутой, действовала проворнее его.

Да, это была буря, снежная буря, иначе ее не назовешь. Разом стемнело, воздух сделался упругим, уплотнился и несся теперь с ровным гулом по всему пространству степи. Повалил снег.

Минут пять или десять Амуртаю с Темиркулом с помощью собак удавалось вести отару по направлению к дому. Но когда овцы, вторично перейдя балку, снова оказались на незащищенном месте, в грудь им ударил ветер такой силы, что все вдруг смешалось. Десятка полтора овец откололось от общей массы животных. Темнркул бросился за ними, и больше Амуртай не видел до конца метели ни его, ни этих овец. Остальные ударились бежать, все больше уклоняясь по ветру, и Амуртаю пришлось теперь думать лишь об одном: как не дать рассыпаться отаре.

В белой крутящейся мгле утонула степь. Уж на что Амуртай мастер определяться на местности, но и он сейчас не смог бы сказать, куда они идут, ибо и небо скрылось за летящей завесой снегопада.

Случилось самое страшное: овцы пошли по ветру. Теперь никто не остановит их. Циклон воздвиг непреодолимую преграду между ними и кошарой, и не было никакой возможности повернуть обезумевших животных вспять. Будут бежать, пока не упадут, выбившись из сил.

Овцы сделались игрушкой в руках стихии. Она гнала их, как сухие осенние листья, злобно подвывая и словно насмехаясь над беспомощностью чабана.

Главное – да, собственно, и единственное в создавшемся положении – не дать овцам рассеяться по степи, где они станут легкой добычей волков, держать, как говорят чабаны, все стадо в куче. Амуртаю припомнилось, как однажды, в дни его молодости, он в такую же вот свирепую вьюгу двое суток, не смыкая глаз, держал отару в куче, и ведь не дал пропасть ни одной ярке. А сколько раз разводил костры и с дедовым охотничьим ружьем наизготовку под вой метели всю ночь напролет оборонял овчарню от волков. Все бывало… Если потребуется, он будет двое суток идти и теперь. Эге, старый Амуртай еще поборется, еще посмотрим, чья возьмет!

Погас день, спустилась тьма. Снег валил все гуще, мокрый, тяжелый, залепляя глаза. Ветер сбивал с ног, от него спирало дыхание. Овцы шли плотной массой, прижимаясь тесно бок к боку. Амуртай почти не различал их и скорее не зрением или слухом, а каким-то шестым чувством, подобно своим четвероногим помощникам, руководившимся чутьем, ухитрялся угадывать отстающих, чтобы подогнать, не дать отбиться. Собак он тоже не видел. Лишь их хриплое бреханье порой долетало до него из метели.

Амуртай привык всю жизнь обходиться без часов, всегда, однако, точно определяя время, и теперь прикидывал: много ли остается до рассвета, не утихнет ли с восходом солнца буря.

Наконец забрезжил новый день. Но что это был за рассвет! Тусклый, вялый, он разливался по степи будто сквозь промасленную бумагу или пленку из бычьего пузыря. Когда-то, во времена детства Амуртая, такая пленка заменяла стекло в юрте его отца.

Но все же теперь Амуртай хоть стал видеть овец – облепленные снегом еле движущиеся шары, над которыми клубился пар.

Сам он, вероятно, выглядел не лучше этих овец, но о себе не думал. Хватило бы сил у животных. Многие начинали проявлять признаки усталости, и ему все чаще приходилось подгонять их.

Шли уже вторые сутки, а ветер не унимался. Разбушевалась непогода! Амуртай устал, шел, тяжело опираясь на ярлыгу. Но решимость спасти отару, спасти во что бы то ни стало, не оставляла его.

Несколько овец упали и упорно не желали вставать. Он поднял их, поставил на ноги, толкнул вперед – они побежали снова.

Из снежного вихря выглянула оскаленная собачья морда. Арслан – вожак своры – проверял, тут ли чабан, не отстал ли, не лежит ли на снегу. Из пасти собаки свисал длинный дергающийся розовый язык, толчками вылетали облачка пара: овчарке было жарко.

Снова начало темнеть. Снегопад не уменьшался. Стало быть, еще одна ночь в степи, в неравном поединке с расходившейся метелью…

Амуртай уже не шел, а тащился, с трудом переставляя ноги, не раз падал лицом в снег. Усилием воли заставлял себя подниматься, хотя, кажется, так и остался бы лежать неподвижно. Что могло быть слаще этого: полежать, забыться, распустить все мускулы.

Амуртай с ног до головы был залеплен снегом, остались только дырочки у глаз и рта.

Мелькали обрывки мыслей: ищут ли его и Темиркула? Конечно, ищут. Должны. Самому ему, видимо, не найти дороги назад, пока не кончится метель. Ветер как будто бы стал чуточку спадать: уж не так валил с ног. Это вдохнуло в Амуртая новые силы. На некоторое время он даже перестал спотыкаться.

Наступила вторая ночь. Амуртай шел, как ему казалось, в центре отары, ощущая, как овцы доверчиво трутся боками о его колени, толкают лбами сзади. Амуртай отчетливо представлял себе каждую из них, хотя опять не видел ничего, кроме кружащейся плотной завесы, сливающейся с ночным мраком, сквозь которую его несли уже не столько собственные ноги, сколько подталкивавший в спину ветер.

На глаз постороннего – все они одинаковы, как колосья в поле; но чабан различает любую из овец, и не только по продетой в ухо железной бляшке с выбитым на ней номером. Сколько бессонных ночей провел он около них в период окота. Слабых ягнят согревал на своей груди. Сто семьдесят пять ягнят от ста маток – сколько труда, заботы, душевных волнений скрыто за этими цифрами! И сейчас, в пору этого тяжкого неожиданного испытания, он тревожился о них, как тревожился, выпуская в первый раз молодняк на пастбище. Ему рисовались красавцы-бараны, великолепные представители своей породы, которые должны были этим летом поехать на выставку в Москву, матки, давшие наилучший приплод. Ведь вся его отара – животные класса элита, лучше, ценнее которых не бывает. Гордись, чабан, таким стадом!

Но долго ли они еще смогут выдержать?

На сотни километров тянется суровая Черноземельская степь. Можно плутать по ней, пока не лишишься последних остатков сил. Однако, если вдуматься, пожалуй, даже в этом происшествии содержалась оценка его работы: другие, более слабые овцы, наверное, давно бы уже отказались идти, легли бы все как одна, и застыли беспомощными неподвижными бугорками… и – прости-прощай, отара! А эти все продолжали бежать, теснясь и толкаясь вокруг чабана.

Блеяние овец и свист ветра, окрики, которыми Амуртай старался подбодрить животных, разговоры, которые мысленно вел сам с собой, – все это перепуталось в его голове в один клубок. В желудке ощущались болезненные спазмы от голода. Чтобы заглушить их, Амуртай время от времени глотал снег. Хотелось спать, и порой, задремывая на ходу, он терял ощущение, где он, что происходит вокруг. Почему-то давно не слышно было лая овчарок.

Затеплилось новое утро. И тут, словно по какому-то волшебству, буран разом окончился. Все тише, тише ветер, прекратился снегопад. Вот уже последние снежинки кружатся в воздухе, плавно снижаясь наземь. Выяснело, порозовело небо. И перед чабаном и остановившейся отарой открылась беспредельная, ослепительно-белая, ровная, как скатерть, заснеженная равнина. Потянуло теплым ветром, на востоке все ярче разгоралась заря.

Но где же овцы? Половины отары как не бывало. Нет и собак. И те и другие отделились ночью и под покровом темноты ушли незамеченными в другую сторону.

Вот несчастье! Вот тяжкий стыд на седую голову Амуртая! За много лет ни одной овцы волк не унес из его отары. Не пропало ни одного ягненка. Сколько родилось – всегда все налицо. По Амуртаю равнялись, Амуртаю завидовали. Люди приезжали издалека, чтобы поучиться его опыту. Пропало все! Пропало колхозное богатство! Пропала его чабанская честь! Стыд, стыд… Что теперь будут люди говорить о нем? Амуртай Султаналиев? А-а, это тот, у которого… О, горе ему, возгордившемуся под старость лет Амуртаю Султаналиеву!…

Отчаяние Амуртая не имело пределов. Кажется, скажи ему не ворочаться из степи никогда – не вернулся бы. Окаменев на месте, весь во власти охватившего его чувства непоправимости случившегося, напряженно шарил он глазами по горизонту, щурился, очищал их от снега негнущимися, окоченевшими пальцами и смотрел, смотрел… Несколько раз издал свой чабанский клич-призыв, по которому обычно овчарки немедленно сбегались к нему. Стоял и прислушивался, не взлают ли где-нибудь в ответ собаки, и снова всматривался вдаль.

Увидел: к нему спешили несколько верховых, со вчерашнего дня высланных в степь на поиски пропавшего чабана и его отары. От них он узнал, что Темиркул со своей группой овец добрался до кошары соседнего колхоза и там переждал метель.

Проглотив, почти не жуя, кусок сыра и хлебную лепешку, Амуртай сел на лошадь. Скорей! Скорей! Теперь, после метели, выйдут на охоту волки. Скорей отыскать отбившихся овец, пока они не пропали для колхоза совсем!

Но все было напрасно. Ушла метель – вместе с метелью ушли и овцы. Все следы покрыл снег.

Двое суток Амуртай метался на лошади по степи, но так и не нашел отару, а когда, на третьи сутки, прискакал в Красный Камышанник и, шатаясь, вошел в кабинет первого секретаря районного комитета партии, вид его был страшен. Борода превратилась в сосульку. Он весь обморозился. Но физическая боль была ничто в сравнении с душевной болью, которая терзала чабана.

Совесть его была чиста: он сделал все, что мог. Но что проку? Потерять пол-отары… Четыреста с лишним голов скота! Лишиться выставочных животных! Остановившись посредине комнаты, Амуртай потряс руками с растопыренными пальцами, потом, захватив ими лицо, опустился на стул и с минуту сидел, горестно раскачиваясь из стороны в сторону, издавая глухие стоны. После, отняв руки от лица, встал со сдвинутыми сурово бровями, с каменно-непреклонным выражением подошел к столу и, сняв с груди ордена и медали, молча положил их перед секретарем.