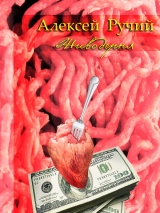

Текст книги "Живодерня (СИ)"

Автор книги: Алексей Ручий

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)

Потом они достают бензин и все им обливают, я чувствую знакомый резкий запах, мне становится дурно. Они почти не разговаривают, они сваливают клетки и солому на пол, в грязь, и тоже поливают их бензином. Они поливают бензином меня.

А потом они уходят и закрывают за собой дверь. Я пробую ползти, каждое движение причиняет мне адскую боль. Я доползаю до двери, но открыть ее не в силах – снаружи она чем-то подперта.

И тут пламя охватывает все, оно бежит по стенам, перекидывается на пол, моментально занимаются солома и клетки, оно ползет ко мне. Я беззвучно кричу, но это уже мне не поможет.

И я смиряюсь. У меня остается только моя ненависть. Моя злость. Мое отчуждение. И кое-что еще.

Но я вам об этом не расскажу…

Рассказы

3D (Destroy. Depressive. Dichlorvos)

Жизнь – говно. И не надо меня переубеждать. Когда тебе семнадцать, это, пожалуй, яснее всего чувствуется – ну хотя бы в том смысле, что тебе пока что еще нечего терять и потому ты можешь трезво взглянуть на многие вещи.

Меня бросил парень. Или мы просто расстались? Трудно сказать, просто наступил такой момент, когда наши дорожки разошлись. Наверное, это даже к лучшему. Потому что меня все это порядком достало.

У меня месячные и я вообще много нервничаю. Короче, в какой-то момент я начала осознавать, что наши отношения рушатся прямо-таки на глазах. Он стал чужим. Чужим и холодным. Я это почувствовала и стала сдавать психологически. И тогда он сказал мне: «Извини… так дальше продолжаться не может…» и еще что-то в том же духе.

Конечно же, он нашел какую-то шлюху взамен меня. Просто пытался что-то мне доказать, типа, какой он хороший и правильный и все такое. Вроде как я сама виновата в крахе наших отношений. Смешно.

Да, я нервная, безусловно – вся один сплошной нерв – психопатка, можно сказать, со мной трудно, но все-таки он – козел. Конечно же, это он меня бросил, а не я его.

Мама тоже мне говорит, что, если я буду столько нервничать, кончу в психушке. А мне насрать. Все мы немного психи. Просто кто-то больше, кто-то меньше.

Я сижу в комнате и перебираю свои фотки. Тут есть старые, школьные, есть совсем новые, сделанные несколько недель назад.

Вот я в первом классе, коротко стриженая – пацанка, одним словом, – вот в пятом с большим бантом на голове, вот девятый – выпускной – а вот с Максом – это мой бывший парень – на концерте «Арии», вот катаемся на его мотоцикле…

Блядь, какая же я была дура! На хрен все, все, все, связанное с этим придурком Максом. Я быстро рву фотографии. Получается так, что на разных фрагментах остаются отделенные друг от друга части тела. Будь моя воля, я бы распилила его бензопилой!

Собираю обрывки фото в ладонь и выношу на балкон. Аккуратно укладываю на бетонный пол и возвращаюсь в комнату. На столе сигареты и зажигалка.

Достаю сигарету из пачки, беру зажигалку и снова иду на балкон. Чиркаю металлическим колесиком, появляется коротенькая ленточка пламени, изгибающаяся от ветра. Она тут же гаснет. Я прикрываю зажигалку ладонями и осторожно прикуриваю. Красная точка на конце сигареты ширится и превращается в алый наконечник, испускающий тонкую струйку дыма.

Потом таким же образом подношу зажигалку к кучке обрывков, укрывая пламя от ветра, и выжидаю, пока один за другим бумажные куски не занимаются зеленоватым пламенем. Медленно обугливается бумага, и с глянцевой поверхности исчезают лица и элементы фона. Из моей жизни к чертовой бабушке исчезает Макс.

Курю, медленно и глубоко затягиваясь. Небо серое, октябрь. Тучи похожи на рваные клочья серого дыма, ползущего со стороны завода. Наверное, это и есть дым, и он застилает солнце. Накрапывает мелкий дождь. Хочется блевануть отсюда, с балкона, вниз на головы прохожих. Все они лицемеры и мудаки. Закрылись в своих долбаных мирках корысти и самообмана. Ублюдки! Скоты! Жалкие тупые скоты!

На глаза наворачиваются слезы. Нервы. Это все месячные. Заебало жить! Как же заебало жить!

Докуриваю сигарету почти до самого фильтра и бросаю окурок вниз. Иду в комнату и, взяв со стола уже всю пачку, возвращаюсь на балкон. Достаю и закуриваю вторую сигарету.

Вторую курю быстро и жадно. Не знаю, что со мной будет через минуту, поэтому нужно накуриться сейчас. Может быть, балкон обвалится или мудаки из Кремля и Белого Дома что-нибудь всерьез не поделят и начнут ядерную войну.

Мои окна и, соответственно, балкон выходят в сторону завода и железной дороги. Осенью это особо унылый пейзаж. Серые бараки, полуразрушенные, заброшенные и разворованные цеха, сырая ржавчина рельс. Товарняки ползут медленно, словно гусеницы, которым никогда не дано стать бабочками. У ларька возле заводской проходной постоянно трутся алкаши и работяги. Они проебывают свою жизнь, потягивая дешевое «Жигулевское», разбодяженное со стиральным порошком и димедролом.

А я просто проебываю свою жизнь, гния в этой дыре, исходя на нервы, занимаясь саморазрушением. Проебываю ее, тусуясь с таким ублюдками, как Макс. Нет, что ни говорите, а мужики – все козлы.

Слабый пол. Хрен теперь дождешься принца на белом коне. Нет, я, конечно, понимаю, что, наверное, и мужиком быть трудно, но, по-моему, их настолько задавил комплекс силы, как я это сама называю, что они стали слабыми. Ну что делает большинство мужиков: просирают жизнь на работе или бухают. Пиздят жен, доводят детей до состояния полного отвращения и ненависти к себе. Снова работают и снова бухают. Есть, конечно, всемирно известные спортсмены, типа Бекхема или Дель Пьеро, актеры – лично мне нравятся Кину Ривз и Роберт де Ниро – бизнесмены. Биллы Гейтсы всякие или как их там. Но это ведь единицы. А все остальные – тупые свиньи. Свиньи и похотливые козлы. Ненавижу!

Еще я ненавижу своего папашу. Он слинял от мамы, когда мне было два годика. Уехал в командировку или что-то вроде того и не вернулся. Мама мало мне рассказывала о том, как это произошло, но, насколько я сама поняла, ее это мало удивило, наоборот, это в какой-то степени решило часть ее личных проблем. Трудно было, конечно, в одиночку с маленьким ребенком, но, по крайней мере, гораздо легче, если бы пришлось еще не один год жить с таким мудаком. А теперь нам с мамой и так хорошо. И на хрен никаких мужиков не надо.

Внезапно меня охватывает такая волна ненависти, отвращения и гнева, что я начинаю метаться по комнате, ища цель для мести, для выхода нахлынувших эмоций. На глаза попадается плюшевый медвежонок, которого подарил мне Макс год назад. На Новый Год или день рождения. Не важно. Он – воплощение всего мужского в моей комнате. Блядь, ему конец!

Я хватаю медвежонка и тащу на кухню. Хватаю первый попавшийся нож, немытый, весь в сливочном масле, и наношу ожесточенные выверенные удары. Обшивка легко вспарывается, изнутри летит набивка – что-то типа поролона – а я все кромсаю и кромсаю. Впиваюсь зубами и рву его на части. Это Макс, это все мое прошлое.

Вакханалия эта длится минуты две, потом я без сил опускаюсь на пол. Разжимаю побелевшую от напряжения ладонь, и нож падает на покрытый линолеумом пол. От медвежонка остались только странные бурые лохмотья да гора набивки, разбросанной по всей кухне. Черт, нервы. Мама права – я кончу в психушке.

Медленно, как во сне, тащусь к себе в комнату. Оттуда на балкон. Курю. Неумело – я так толком и не научилась, хотя Макс пробовал мне показывать, – пускаю кольца. Но получаются какие-то уродливые зигзаги. Во дворе работает экскаватор. Что-то роют. Маленькие фигурки рабочих в спецовках снуют вокруг канавы и экскаватора, умильно размахивая руками. Депрессия.

Я начинаю вспоминать, что осталось в моей «тайной» аптечке. Циклодол – кончился, валиумом мы с Натахой на прошлой неделе закидывались, трамал мама нашла и выкинула. Остается димедрол. Но это вновь апатия и вялость. На хрен фармацевтику.

Лучше сразу залезть в горячую ванну и чиркнуть опасным лезвием по венам. Так было бы проще. Но горячую воду эти суки с экскаватором отключили еще с утра.

Вновь хочется плакать. Нервы. А, может, я беременная? Хоть мы с Максом и предохранялись, но… Хотелось бы быть беременной. Тогда к тебе все по-другому относятся, ходят вокруг, помогают. Даже мужики не такими мудаками, как обычно, становятся. Я иду в прихожую.

Встаю перед зеркалом и задираю кофточку. Долго присматриваюсь к своему животу – в профиль и в анфас, если можно так сказать – но никаких признаков залета не замечаю. Дура! Поворачиваюсь к зеркалу спиной и приспускаю джинсы вместе с трусиками. В зеркале моя небольшая попка. Вот тебе! Иди ты в жопу.

Настроение мое улучшается. Я возвращаюсь к себе в комнату и решаю поставить кассету. Долго роюсь на полке, выбирая что бы такое послушать. Земфиру? Не катит. Может, битлов или Мумий Тролля? Нет, только не Мумий Тролля – его подарил Макс. В итоге беру «Стену» Пинк Флойда и ставлю в магнитофон. Голос Уотерса тянет «Хэй ю».

Классное время было! Шестидесятые, семидесятые. Не у нас, конечно, а там, в Штатах. Вудсток, Дорз, Лед Зеппелин. Я бы многое отдала, чтобы родиться тогда. Хотя, говорят, что большинство тогдашних бунтарей, хиппи, «детей цветов», как они сами себя называли, теперь стали банкирами, менеджерами среднего звена и прочим тухлым сбродом, зашибающим копейку, вкалывая на систему. Тогда это, блядь, не интересно. По крайней мере, мне.

Иду курить, но дверь на балкон оставляю открытой, чтобы слышать музыку. Терпкий дым слегка обжигает легкие, приятно суша горло. Это реально успокаивает.

Внезапно не к месту вспоминаю, как пару дней назад – как раз тогда, когда мы расстались – я делала Максу минет. Ну, у меня же месячные, поэтому трахаться нельзя. Вот я и взяла у него в рот.

Это было в какой-то парадной. Его член был вялым, слабо эрегированным. Лишь по мере моей работы губами и языком он увеличился в размерах. Внезапно я почувствовала странный знакомый привкус во рту. Это был вкус никотина. Либо этот мудак дрочил после того, как покурил, либо, что более вероятно, давал в рот до меня какой-нибудь шлюшке. Шлюшке, которая курит не иначе как «Беломор».

Сука! Меня чуть не стошнило. Конечно, я сосать перестала. Вот тогда-то мои нервы и сдали. Я ему все сказала, не забыв упомянуть еще и то, что он, блядь, даже член не моет.

А он стоял с каменным лицом и все твердил свое «Извини… так дальше продолжаться не может…»

– Извини, так дальше продолжаться не может… – громко говорю я вслух, тщательно имитируя интонацию голоса Макса. Мудак, что бы ты понимал…

Все-таки «Стена» – классный альбом. Конечно, не «Темная Сторона Луны», но все равно отличная запись. Флойды – настоящая музыка, совсем не то, что то говно, которое гоняют по радио.

Наверное, все потому что на радио работают в основном мужики. Хотя Флойды тоже представители этого пола, но они настоящие мужчины. Принцы на белых конях. Как бы я хотела переспать с Уотерсом. Пусть он даже старый, но все равно он меня возбуждает. Потрахаться с ним – предел моих мечтаний.

А вместо этого алкаши у заводского ларька и всякие ублюдки вроде Макса и моего папашки. Короче, жизнь – полное говно. И не спорьте.

…Я сижу и от не фиг делать прыскаю в мух, в огромных количествах летающих по комнате, дихлофосом. Маленькие вонючие твари! Я ненавижу их жужжанье и вечную возню. Они – переносчики заразы. От них появляются маленькие белые черви. Хотя, если по честному, настоящие черви и переносчики заразы все-таки люди. Они хуже мух.

Я прыскаю такой плотной струей химиката, что мне самой разъедает нос и глаза. Трупы мух уже усеивают пол моей комнаты, и лишь те, что посмекалистей, быстро летят в сторону открытой двери на балкон. Но я все равно их настигаю. И непременно убиваю.

Тут вдруг меня посещает мысль. Если мухи дохнут, значит… А что если?..

И я, довольно улыбаясь, направляю очередную струю токсичной гадости в воздух, в котором разливаются звучные аккорды Пинк Флойд…

Семейный портрет на фоне похорон

Дождь расстелился по заспанной улице. Прозрачные близнецы сползают по стеклу, сплетая тонкую водяную нить на поверхности оконной рамы. У плиты с алюминиевой ложкой склонился Гена.

Он достаточно деловито (при его-то ломке!) варит дозу. Мутное варево выкипает, норовя выплеснуться на конфорку. Я спокойно попиваю пивко, листая старый семейный альбом.

Отец и мать, маленький Гена на руках у отца. Достаточно мило выглядит, сукин сын. Гена на велосипеде. Я в разноцветной женской рубашке – мне все доставалось от брата и сестры. А вот и Танька – сеструха наша, собственной персоной. Она у нас красавица.

Кстати, это ее хата. Неплохая двухкомнатная квартирка в спальнике, рядом метро, магазины. Муж у нее бизнесмен, это на его башли Танька так круто устроилась. Я за нее очень рад.

Гена снимает ложку с огня, макает ваткой в варево. Аккуратно, стараясь не потерять ни капли драгоценной жидкости, собирает все в вату. Инструмент его разложен тут же, на столе. Инсулиновый шприц, иголка, жгут. Гена все время пользуется новыми иглами – боится подхватить ВИЧ. Только я вот не уверен, что он уже не инфицирован. Но мне по барабану – у него своя жизнь, у меня своя. Мы друг другу не мешаем.

Он засучивает рукав и перетягивает руку жгутом. Я смотрю на его худую исколотую культю и понимаю, что дело его плохо. Если не слезет с иглы, подохнет очень скоро. Сегодня у нас похороны любимейшего папаши, не хотелось бы, чтобы в следующий раз мы собирались уже из-за него.

Гена просит меня уколоть его. Руки его дрожат (как он только сам сварил герыч?), веняки попрятались под бледной кожей. Я долго ищу рабочую вену. Тонкая синяя жилка лениво бьется медленным пульсом, словно чувствуя приближение иглы. В нее-то я и посылаю генин инструмент. Делаю контроль, мутная коричневатая кровь мешается с варевом, заметно светлея. Затем ввожу все без остатка в тело моего пропащего братца.

Он откидывается на стуле и замирает, я отхлебываю пиво из бутылки. Вот-вот должна прийти Танюха. Они с мужем поехали в морг – ну там всякая фигня, связанная с похоронами.

Папашка наш развелся с мамой, когда мне было девять лет, Гене – тринадцать. Танюха, наша старшая, осталась жить с ним, так как уже училась в техникуме и бросать не хотела, а я и Геныч переехали с мамой в ее родной город и жили у бабушки. После этого батя нас практически не навещал, а если вдруг и приезжал, то обычно поддатый и непременно пуская крокодилью слезу по поводу того, как же мы, пацаны, тут без его мужского воспитания растем. Я его не любил. Точнее просто не рассматривал как человека, хоть как-то связанного с моей жизнью.

Я и вспоминал-то о нем крайне редко. А тут вдруг звонит Танька и говорит: «Приезжайте, папаша кони двинул». Сердце. Ну, мы хоть и не очень-то отца любили, все ж махнули проводить его, так сказать, в последний путь. Опять же маму не хотелось расстраивать, она нам сказала: «Езжайте обязательно!» Сама не поехала.

Геныч что-то бормочет, трудно разобрать. Голова его при этом плавно покачивается, словно маятник. Ладно, вроде живой пока.

Я достаю из холодильника бутылку пива и иду в комнату. Включаю телик, у Таньки каналов сто, наверное. У нас в провинции всего пять было. Щелкаю пультом с канала на канал. Новости, бодяга всякая. Сто каналов, а смотреть все равно нечего.

Останавливаюсь на юмористической передаче. Откидываюсь в кресле и отхлебываю из бутылки. Ехать на кладбище не хочется. Поскорей бы развязаться с этим балаганом да свалить. Генычу-то все равно, он от дозы еще не скоро отойдет.

Я слышу, как шаги на лестнице приближаются к двери. Ключ со скрежетом входит в плоть замка, щелкает механизм. Пришли Танька с мужем.

Интересно, сеструха знает, что Геныч сидит на игле? Наверное, мама ей писала. Я пытаюсь вспомнить, сколько Ге колется героином, – получается лет пять уже. Как он еще не сдох? Везучий, сука.

Сестра о чем-то негромко разговаривает с Эдиком – это ее муж. Заходит в комнату.

– Проснулись? – спрашивает у меня сестра, и я в который раз замечаю, какая же она у нас красивая. Это в отца.

– Ага, – киваю я, сглатывая пиво. – У вас все нормально?

– Катафалк подъедет к дому в одиннадцать, – лицо Танькино немного бледное, от чего она выглядит еще лучше, – пусть соседи попрощаются. Сестра садится рядом со мной, вздыхает – поскорей бы уже все прошло, замоталась я с этими похоронами.

В комнату заглядывает Эдик, кивает мне: «Привет!» Потом обращается к сестре:

– Тань, я сейчас приду, – сигареты забыл купить.

Лицо у него холеное, отъеденное. Интересно, любит он сестру? Я ее обожаю, поэтому немного ревную к нему.

Эдик исчезает, прикрыв за собой дверь. Танька задумчиво молчит, потом грациозно встает и спрашивает у меня:

– Выпьем?

Я утвердительно киваю. Она исчезает. Я допиваю пиво. Выключаю телевизор. Затрахали меня эти теле-идиоты слащавые.

Появляется Танька. В руках у нее бутылка дорогой водки и два стакана.

– Что это с ним? – кивает она головой в сторону кухни. Я вспоминаю про Геныча.

– Он уже сегодня выпил, перебрал, наверное.

Сестра укоризненно качает головой. Потом ставит стаканы на журнальный столик, откручивает пробку и наливает ровно по половине.

– Ну, давай за упокой души…

Я поднимаю свой стакан. Смотрю на сестру. Ей двадцать девять, женщина в самом соку. Похожа на киноактрису.

Мы молча выпиваем. Хорошая водка, мне такая не по карману.

– Тань, а сколько отцу лет было?

– Сорок девять…

Я молча пытаюсь вспомнить, как выглядел отец, когда я его видел в последний раз. Получается серое пятно.

– Давай, еще выпьем, – Танюха тянется к бутылке. Я молчу.

Дождь по-прежнему атакует стекло с молчаливой яростью и заведомой обреченностью японского летчика-камикадзе. Серый день плавно тает под его натиском. Скорей бы свалить отсюда.

Квартира у Танюхи обставлена что надо. Кожаная мягкая мебель. Стенка, явно иностранная. Живет сестра, блин!

Мы выпиваем. Я чувствую, как мое тело и мозг сдаются алкоголю, меня опутывает пьяная истома.

– Может, положим Гену спать? – сестра смотрит на меня своим пристальным теплым взглядом. Я пожимаю плечами.

Сестра встает и идет на кухню. Я следом. Геныч сидит все в той же позе, в которой я его оставил. Мы его берем и осторожно поднимаем. Он вяло реагирует. Я подставляю свое плечо и тащу его в комнату. Танька показывает мне на спальню. Я затаскиваю Геныча в открытую дверь. Мы его раздеваем и укладываем в кровать. Он явно нас не замечает. Ну и хрен с ним.

Возвращаемся в комнату, и Таня наливает еще по одной. Выпиваем, она достает сигарету и пепельницу из серванта. Я роюсь в кармане и выуживаю свою помятую пачку. Сестра прикуривает и протягивает зажигалку мне. На ее конце дрожит небольшой бутончик желтого пламени. Я затягиваюсь и откидываюсь в кресло.

Интересно, что было бы, если бы отец с мамой не развелись? Жили бы все вместе: я, Танька, Геныч. Может, он даже не подсел бы на героин. Может…

Танька курит красиво. Вообще в ее жестах столько грации, что хватило бы на двоих. Я думаю, забрал ли Геныч свой инструмент. Не хотелось бы, чтобы сестра его нашла.

– Тань, я щас…

– Ага, – кивает сестра.

Первым делом я иду в сортир. Выпитое пиво дает о себе знать неприятными позывами распухшего мочевого пузыря. Я с удовольствием мочусь, попутно разглядывая устройство толчка. Здесь, как и во всей Танькиной квартире, царит красивый, аристократический порядок. Все белое, все расставлено по своим местам.

Сделав свое мокрое дело, я спешу на кухню. Ну, бля! Геныч совсем башней двинулся. Все, и шприц, и жгут, нагло лежат на столе, словно ожидая своей следующей жертвы. Как только Танька их не заметила? Или заметила? Я снимаю иглу со шприца, стараясь не пораниться ей (а вдруг у Геныча действительно ВИЧ), и выбрасываю ее в форточку. Шприц и жгут прячу в карман.

Слышу, как открывается входная дверь, – это, видимо, вернулся Эдик. Я возвращаюсь в комнату и в прихожей сталкиваюсь с ним. Он бросает взгляд на часы (не уверен, но, по-моему, это Ролекс) и говорит мне:

– Пора бы собираться.

Тон хозяйский. Бля, за кого он меня держит? Будто я не знаю, что пора. Если бы не сестра, я б разбил ему рожу. Вместо этого я только киваю головой.

Из комнаты выходит сестра.

– Иди – посмотри, как там Гена, – это мне, – Ну, что, надо соседей звать? – мужу.

Я иду в спальню. Геныча явно коматозит. Я отвешиваю ему пару нехилых пощечин (сука, а помнишь, как в детстве закатывал меня в матрас, а потом, сидя сверху, подолгу ржал, когда я задыхался?). Геныч слабо шевелится.

– Гена, бля, хорош спать, сейчас люди придут.

– У-у-у, – тянет Геныч.

– Брат, ебаный в рот, ты че не понял, сейчас люди придут!

Геныч привстает и садится на краю кровати. Взгляд его мутен, голова безвольно повисла, словно вместо шеи ему пересадили одуванчиковый стебель. Я боюсь, как бы он не двинул кони прямо сейчас.

И вдруг он бодро вскакивает и, не обращая внимания на меня, вылетает из спальни. Я вслед за ним. Он в своей наркотической прострации проносится мимо Таньки и Эдика и влетает в туалет. Следом следует раскатистый рев опорожняющегося желудка. Эдик брезгливо морщится. Сука, откуда он знает, что такое героин? Сидел бы сам на этой системе, не такие бы рожи корчил.

Минут пять Геныч пропадает в недрах Танькиного сортира. Потом выходит, уже куда более бодрый и свежий, хотя присутствие наркотика в его крови заметно и невооруженным глазом.

– Привет, – говорит он Таньке.

– Привет, – довольно сумрачно бросает сестра.

Я ее понимаю – у нее и так с этими похоронами забот полон рот, а тут еще этот мудила охуительной проблемой повис. Эдик не говорит ничего.

Раздается звонок в дверь. Танька открывает. Это приехал дядя Миша, батин друг детства, с женой. Следом начинают подтягиваться другие знакомые и соседи.

Наползает до жопы всяких разных бабок – соседки по подъезду, по дому и еще хрен знает по чему. Какие у них общие с батей интересы? Они, бля, может, и не здоровались даже никогда. Бухнуть хотят на халяву, суки.

Начинаются всякие причитания и прочее говно. Ненавижу. Я иду в комнату и наливаю себе полный стакан водки. В несколько глотков осушаю его. Геныч снова вырубился – на этот раз в кресле. Вот, блин, дерьмо.

В комнату заходит Таня – видимо, гости заебали и ее – садится рядом со мной.

– Ну, что буди его, да пойдем.

Я толкаю Геныча. Он просыпается гораздо лучше, чем в предыдущий раз.

– Гена, пора, – говорит ему Танька.

Геныч моргает глазами. Я помогаю ему подняться. Мы втроем выходим из комнаты. Большая часть гостей уже свалила на улицу.

Я натягиваю свои гады. Танька напоминает мне, чтобы накинул куртку – на улице по-прежнему дождь.

Мы выходим из подъезда в мокро-серую канитель. Бабки охают да ахают, беся меня и, похоже, сеструху. Эдик стоит в стороне и курит. Знакомые отца, друзья и сослуживцы, молчат, некоторые изредка обмениваются короткими фразами.

Из серой пелены ползет горбатый катафалк, беременный новым гробом с телом нашего непутевого папашки. Медленно притормаживает у подъезда. Из кабины выпрыгивают водитель и молодой парень моего возраста. Они деловито открывают заднюю дверь и вытаскивают две табуретки. Поставив их на асфальт, достают гроб и приземляют его на табуретки.

Батя в костюме, сером, как этот смазанный день. Лицо его бледное, губы посинели. Но в принципе выглядит достойно. Вот только я все равно не хотел бы, чтобы кто-то на меня смотрел, когда я подохну. Я застенчивый. Даже мертвый.

Народ обступает гроб со всех сторон. Я замечаю Геныча. Он вышел в домашних тапочках. Меня начинает с этого переть, я с трудом сдерживаю смешок. Во мудила!

Сестра плачет. Не очень понимаю всех этих женских сантиментов. Дождь тоже плачет. Не понимаю погоду. Поскорей бы все.

Геныч смотрит на гроб тупым взглядом. Он похож на удава. Водитель подходит к Эдику и что-то негромко ему говорит. Эдик подходит к Тане и обнимает ее за плечи. Таня кивает ему головой.

Бабки отступают от гроба. Ритуальная церемония исполнена, теперь можно на халяву побухать на поминках. Водитель с парнем закрывают гроб и поднимают его в катафалк. Мы рассаживаемся по машинам.

Черно-белый фильм дождливого дня тянется долгим марафоном, изматывая город, людей. Непрерывный фильм, от которого я хочу убежать.

Теперь я отматываю назад всю пленку этого черно-белого кино, пропитанного дождем и грязью. Мы приехали на кладбище.

Геныч по-прежнему был под кайфом. Я хотел с ним побазарить, но он ответил лишь тупым ничего не выражающим взглядом. Я послал его в жопу.

Свежая могила встретила нас хмурым взглядом мокрого песка. Мне удалось прихватить с собой из Танькиной квартиры остатки водки, и я хлопнул с горла в сторонке. Сразу стало теплей и веселее. Только дождь бесил по-прежнему.

Потом подъехал катафалк. Из глубины кладбища вылезли трое могильщиков. Бухие в говно. От них несло перегаром и чесноком. Ублюдки. Хотя какая разница?

Долго прощались. Танька плакала. Ненавижу, когда кто-то или что-то заставляет ее плакать. Ей это не идет. Бля буду, убил бы любого, кто доведет ее до слез. Даже родного папашу. Правда, он и так уже мертвый.

Я тоже подошел к гробу, хотя смотреть на отца мне не хотелось. Я от него ничего хорошего не видел. Помер и помер. Свалить бы отсюда. Так думал я.

Плохо помню, что было потом. Могильщики подняли гроб на веревках, принялись опускать его в яму. Кто-то из них поскользнулся и отпустил свою веревку. Гроб полетел к ебени-фени в могилу, сломался, и из него вывалился труп нашего дорогого папаши. Прямо в грязь.

Пиздец, что тут началось! Танька впала в истерику, Эдик принялся метаться и материться на могильщиков. Я психанул. Говорю же, ненавижу, когда сеструху заставляют плакать.

Я съездил по морде одному из могильщиков и засадил ногой по яйцам другому. Тут подрубился и Геныч. Началась настоящая бойня.

Потом я вообще не помню. Кажется, откуда-то появились еще какие-то небритые мудаки (наверное, тоже могильщики), удары посыпались отовсюду. Правда, тех долбоебов, из-за которых плакала сестра, мы все ж успели нехило отмудохать! А после можно было уже огребать и самим.

Потом приехали менты и нас с Генычем забрали в мусарню. Перед этим неплохо обработали резиновыми дубинками и ногами. Умеют бить, суки…

В ментовке нас немного попрессовали, но, видимо, памятуя о том, что мы и так совсем недавно потеряли любимейшего папашу, быстро отстали, определили в камеру и больше не трогали. Я очень боялся, что Геныч пальнется на наркоте, но эта хитрая сука за годы ширки так научилась притворяться, когда надо, трезвым, что ни один мент героина в его крови и мозгах не учуял.

И вот, значит, сидим мы в ментуре, рядом спит жуткого вида бомж. От него воняет мочой и перегаром. У Геныча начинается отходняк. Я вижу, как его начинает слегка трясти. Он сидит молча, уткнувшись головой в ладони. Точно говорю, жить ему на этом говне недолго осталось.

Я хочу с ним поговорить.

– Геныч, а ты отца любил?

Он словно меня не слышит. Проходит минута, а то и две, когда он вдруг говорит:

– Любил. Я всех люблю.

– Ты гонишь, брат.

– Блядь, а ты любил?

– Нет.

– А я любил…

Геныч вновь опускает голову в податливый туман своих ладоней. Он далеко отсюда.

Сипло хрипит дверь. Появляется мент. Он недобро смотрит на нас и пихает ногой вонючего бомжару. Тот что-то мычит, но не просыпается.

– Эй, бля, давайте на выход, – говорит мент нам.

Я толкаю Геныча, тот нехотя поднимает голову.

– Быстрее, суки, – рычит мент, – пришли за вами.

Нас ведут по коридору. Мимо проходят менты в серой форме, похожие на засохшую сперму. Ненавижу ментов. Ненавижу…

Мы входим в какую-то комнату, такую же серую, как и все вокруг. Там сидит еще один спермообразный мент. Рядом Танька.

Мент смотрит в протокол, потом на нас.

– Ну что, граждане хулиганы? Будем исправляться? – мент ехидно улыбается, обращаясь к нам обоим одновременно.

Сразу видно, что сеструха отвалила ему на лапу бабла. Иначе он не стал бы так с нами разговаривать. Мы молчим. Геныч, наверное, думает о героине. Я о том, как меня угораздило вмазаться в эту говеную тему с похоронами. Надо сваливать.

– Понимаю, что у вас несчастье, но вести себя надо подобающе, – мент продолжает лыбиться, – нехорошо сестру расстраивать, – он кивает на Таньку. Я б его замочил.

Мент смягчается, говорит почти отеческим голосом. Словно решил занять вакантное место безвременно оставившего нас родителя.

– Ладно, на первый раз мы вас прощаем, так что можете быть свободны, – бля, меньше всего я хотел получать подачки от тебя, ментовская сука.

Он поворачивается к Таньке:

– Можете забирать их.

Она встает и глухо говорит:

– Идем, – и направляется к выходу. Мы за ней.

– Да и еще… – окликает нас мент. Поворачивается только сестра. – Соболезную…

«Пошел ты в жопу», – думаю про себя я. Вместе со своими ментовскими соболезнованиями.

Мы выходим из ментовки во все тот же серый, холодный дождь. Сестра говорит нам:

– Отца похоронили…

Я молчу. Похоронили и ладно. Мы идем дальше. Мимо кадрами непрекращающегося черно-белого фильма плывет мокрая аллея. Пусто.

Я останавливаюсь у ларька, Танька с Генычем идут дальше. Мне нужно купить сигареты.

Они удаляются. Я беру пачку из рук хмурой продавщицы, расплачиваюсь и, на ходу доставая сигарету, принимаюсь догонять брата с сестрой.

Закуриваю. Таня и Геныч плывут впереди, словно две каравеллы. По серому морю дождя. Они прекрасны. «И все-таки у нас дружная семья», – думаю я.