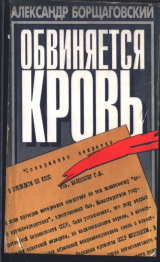

Текст книги "Обвиняется кровь"

Автор книги: Александр Борщаговский

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 27 страниц)

VIII

Доктор Борис Абрамович Шимелиович в лучших партийных традициях обратился с письмом к Сталину – из тюрьмы! К кому же другому, как не к вождю и первому другу всех народов, Иосифу Виссарионовичу Сталину, – кто другой поймет и защитит?

«Дорогой Иосиф Виссарионович! Третий день нахожусь под арестом. Меня заставляют признать преступления. Рад сознанию, что совесть моя чиста перед партией и лично перед Вами. Б. Шимелиович. Москва, 15 января 1949 года».

И на другом клочке бумаги приписка: «Поскребышеву! Прошу Вас передать И.В. Сталину содержание этого моего заявления. Б. Шимелиович (бывший главврач б-цы Боткина)».

В коротких посланиях, полных достоинства и наивной, вопреки уму и житейскому опыту, веры, в письмах и многих последующих заявлениях, не дошедших до адресата, – весь Шимелиович. Благородный, нравственный человек, свято принявший свою профессиональную судьбу, свою гордую участь создателя лучшего в стране медицинского лечебного учреждения и общественный долг коммуниста и гражданина. Он и в июле 1952 года, после длящегося уже целый месяц судоговорения, напишет личное письмо «Гражданину председателю Военной коллегии Верховного суда СССР» на важнейшую и больную тему, которой ему, коммунистическому Дон Кихоту, негоже касаться публично, принародно, хотя суд и закрытый, без посторонних…

Так уж воспитан он, Борис Шимелиович, член партии с 1920 года.

«Я не считал возможным политически, как это сделал подсудимый Лозовский, когда давал показания суду, – говорить на суде об антисемитизме, с которым он встретился во время предварительного следствия…»

Как это знакомо нам, законопослушным, жившим под давлением неисчислимых партийных параграфов, навсегда определивших, о чем и когда, при каких обстоятельствах можно говорить, а о чем ни-ни! – так как это повредит общему «святому» делу, чуть ли не самому мирозданию.

«Я впервые в моей жизни почувствовал открытый антисемитизм, – писал Шимелиович, – услышав это из уст отдельных сотрудников [„отдельных“! – срабатывает почти биологический барьер самозащиты: все-таки „отдельных“. – А.Б.] МГБ СССР на суде, так как я считаю, я не должен был бы об этом говорить. Вас, гражданин председатель, и тем самым партию я обязан поставить в известность на суде о следующем…»

Ни в чем не повинный старый человек, вступивший в партию еще в те времена, когда его немилосердный истязатель Вячеслав Шишков только еще готовился в первый класс школы-семилетки, которой и ограничилось его образование. Доктор, три десятилетия пестовавший сотни молодых врачей в институтах и в самой Боткинской, человек, измордованный палачами до того, что подпись его становится почти неузнаваема: пальцы уже не держат пера. (Вспомним признание Рюмина: «До передачи мне дела Шимелиовича его, Шимелиовича, сильно избивали в течение месяца… Я помню – Шимелиовича на первые допросы буквально приносили ко мне в кабинет»[53]53

Материалы проверки…, т. 1, л. 4.

[Закрыть].) Шимелиович, гражданин и патриот, оболганный и искалеченный, печется лишь о том, чтобы его партия узнала правду!

До того как я погрузился в изучение судебного архива дела ЕАК, имя Шимелиовича мало что говорило мне, я рвался навстречу неразгаданной судьбе Михоэлса, думал о людях, которых знал и любил, таких, как Квитко, Маркиш, Гофштейн или Зускин, чувствовал перед ними святой долг человека уцелевшего, не разделившего их участи. Сегодня я смело ставлю доктора Бориса Шимелиовича рядом и вровень с Михоэлсом, ставлю его впереди всех несломленных, мужественных и сильных.

«В первую же ночь моего ареста, – исповедуется доктор „гражданину председателю“, – в присутствии секретаря-полковника (он был в гражданском, но сотрудники называли его полковником) министр Госбезопасности задал мне вопросы:

а) Расскажите о высокопоставленных ваших шефах. – Ответ мой был: Не знаю.

б) Кто главный еврей в СССР? – Ответ мой: Не знаю (и действительно, за все годы существования Советской власти никогда на этот вопрос я бы ответить не смог).

в) Ну, а кто из евреев занимает самое видное место в партии, даже член Политбюро1

Я ответил: Лазарь Моисеевич Каганович. (Министр сказал, обращаясь ко мне: а говорите, что не знаете, кто главный еврей в стране.)

г) Расскажите об этом высокопоставленном вашем шефе. – Я ответил, что мне известно, что Михоэлс и Фефер посетили его два раза (Л.М. Кагановича).

д) Расскажите о втором вашем шефе, о Жемчужиной.

Я сказал то, что вчера, 5 июня (1952 года), рассказывал на суде: что познакомился с ней несколько недель тому назад на сессии Московского Совета, что она посещала ГОСЕТ, что Михоэлс о ней тепло отзывался как о человеке; такой же отзыв о ней я слышал и от директора фабрики „Ява“ Ивановой (указал это, т. е. то, что я знал и что говорил министру Госбезопасности и при следующих допросах, ни при каких обстоятельствах другого я не произносил, ибо другого я не знал).

е) Расскажите о Погурском.

Погурского, брата Жемчужиной, я не знал, тогда не знал и фамилии такой, и ничего не ответил, как не мог что-либо добавить о Жемчужиной.

Министр сказал: побить его! (т. е. меня…)»

Нетрудно почувствовать, как зловонная атмосфера антисемитизма заполняет этажи Инстанции, поднимаясь все выше: не будучи уверен в полной поддержке Сталина, в их абсолютном единомыслии по этому пункту, министр госбезопасности не решился бы говорить в таком издевательском тоне о члене Политбюро, портреты которого среди прочих украшали колонны демонстрантов на Красной площади. Допрашивая прилюдно (а соглядатай предполагался непременно в самом узком кругу!) преступника, антисоветчика, изменника, министр называет Кагановича не просто «главным евреем» (в контексте следствия это глава буржуазных еврейских националистов), но и «шефом», «высокопоставленным шефом», «первым шефом», ибо арестованная уже Жемчужина названа «вторым вашим шефом». Министр, что прямо следует из слов доктора, и «при следующих допросах» возвращался к тем же фигурам – Кагановичу и Жемчужиной. Наглядное свидетельство того, насколько высоко и невозбранно шагнул государственный антисемитизм.

В ту же ночь подполковник Шишков, пригласив в кабинет нескольких следователей, вдохновленный приказом министра – «Побить его!» – принялся за истязание Шимелиовича.

«…Тут я впервые услыхал многократно: „Все евреи – антисоветские люди“. И наконец: „Все евреи – шпионы!“ Впоследствии на допросах у подполковника Шишкова я неоднократно слышал от него, что „евреи все до единого, без исключения шпионы“. За что я и расплачивался большей частью резиновой палкой немецкого образца, ударами по лицу кожаной перчаткой, постоянными ударами носком сапога по бедренным костям. Все это делается методически, с перерывами по часам. В перерывах следователь Шишков изучает по первоисточникам Ленина и Сталина для сдачи зачетов. Изучает также и Рюмин во время допросов…

Я расплачивался за то, что все евреи – антисоветские люди, все евреи без единого исключения – шпионы; что резиновые палки производит Израиль [не мог проверить, но очень сомневаюсь, памятуя, что речь идет о 1949 годе; скорее всего, это импровизация задохшегося от злобы антисемита. – А.Б.], их сюда импортируют, чтобы избивать еврейскую гниль; за то, что евреи считают себя умнее других, но наконец-то попали в МГБ, в „святая святых“; за Каплан, которая стреляла в Ленина, потому что она еврейка…

P.S. Не выполнено только неоднократно обещанное Шишковым и другими: подвесить меня головой вниз (умереть не дадут, будет врач при этом). Не выполнена также неоднократная угроза Рюмина, во втором туре, после моего заявления от 15 мая 1949 года [отказ от единственного признательного протокола Шимелиовича, от подписи, полученной у него, теряющего сознание. – А.Б.], – угроза отправить меня на Канатчикову дачу.

6 июня 1952 года

Шимелиович».

Честного, не совершившего ничего противоправного человека судят (и убивают!), и не в последнюю очередь за надуманное стремление «буржуазных националистов» обособиться, выделиться из семьи народов, противопоставить себя именно как народ другим, но при этом с каким озлоблением, с какой выношенной ненавистью, с какой фальшивой видимостью духовного обоснования сами судьи выделяют и обособляют еврея, просто еврея, каждого еврея, как заговорщика, святотатца и гниль!

Пытаясь сохранить лицо некоего гуманного арбитра в палаческом застенке, арестованный Рюмин солгал военюристам, заявив, что с передачей ему дела Шимелиовича от Шишкова «избиения прекратились». Шишкову – а он обрушил на доктора побои, неистовые до задышливости от переполнявшей его ненависти, побои, не знавшие передышки ни днем, ни ночью, побои с приглашением других следователей потешить нетерпеливую руку, оставить и свой след на этой еврейской плоти, – Шишкову все же не удалось сломить волю Шимелиовича. Преуспел в этом именно Рюмин, доведя подследственного до состояния невменяемости. («При неясном сознании», – напишет доктор, приученный к точности диагнозов, в заявлении от 15 мая 1949 года, отказываясь от фальшивки.)

Рюмин, защищаясь, упирает на то, что показания нескольких других арестованных и свидетелей совпадают с признаниями Шимелиовича: как быть с этим?

Для пришедшего в себя, отбросившего страхи (а компромиссов он и не признавал!) Шимелиовича нет вопроса:

«Показания других обвиняемых я объявляю ложными. Показания свидетелей также считаю ложью и клеветой. Даже если мне подсунут бумаги, в которых будут изложены мои выступления антисоветского характера и содержания, то я заранее заявляю, что правильность этих документов я буду оспаривать… Преступной деятельностью я никогда не занимался и не считаю ни в чем себя виновным».

«– Вы знали, что Шимелиович потом отказался от своих признательных „показаний“? – спросили у Рюмина на допросе 2 июля 1953 года, когда уже была разоблачена и затеянная им провокация – дело врачей-убийц.

– Да, он писал специальное заявление, отказываясь от своих показаний.

– И обвинял в фальсификации вас?

– Протокол допроса, о котором идет речь, я записал со стенографисткой, получилось около 66 страниц. Стенограмму просмотрел Абакумов, по указанию Абакумова в протокол было записано, что статья, направленная Шимелиовичем в Америку, содержала информацию шпионского характера [54]54

Обычная статья об истории Боткинской больницы.

[Закрыть] . Шимелиович настойчиво не хотел подписываться и просил исключить слово „шпионского“. По указанию Абакумова были усилены также показания в отношении Шейнина и Жемчужиной, а также о создании Еврейской республики в Крыму; в нашей редакции это расценивается как акт, рассчитанный на отторжение Крыма от СССР…

– Протокол Шимелиовича направлялся в Инстанцию?

– Да, направлялся.

– А о его заявлениях об отказе от показаний в Инстанцию сообщалось?

– Лихачев докладывал о них Абакумову, но сообщал ли он об этом в Инстанцию, мне неизвестно»[55]55

Материалы проверки…, т. 1, л. 5.

[Закрыть].

В отказном заявлении Шимелиович писал: «Протокол составлен подполковником Рюминым в мое отсутствие, и никогда я не произносил того, что записано в нем… Рюмин показал мне ключ от сейфа и сказал, что никто никогда в жизни не прочтет этот протокол»[56]56

Там же.

[Закрыть].

Понимая, что в руках военюристов оказались все документы, Рюмин вынужденно подтверждает, что «…еще в период следствия многие арестованные полностью или частично отказались от своих показаний. Помню, что Лозовский еще в 1950 году заявлял об этом. Аналогичные заявления в тот же период делали Юзефович, Шимелиович и другие арестованные… После того как мною был составлен „обобщенный“ протокол допроса Шимелиовича, по указанию Абакумова этот протокол был откорректирован в так называемой „кухне“ Бровермана; показания Шимелиовича по шпионажу, а также относительно создания Еврейской республики в Крыму были слишком усилены… Должен признать, что в 1952 году, когда я являлся уже заместителем министра Госбезопасности, я запретил передопрашивать арестованных и записывать [т. е. фиксировать в деле. – A.Б.] их отказ, заявив, чтобы следователи не подвергали ревизии показания, которые арестованные давали ранее». Далее последовало признание, обличающее в Рюмине одного из самых главных виновников трагедии 12 августа 1952 года: «Признаю также, что, когда суд пытался возвратить это дело на доследование, я настаивал на том, чтобы был вынесен приговор по имеющимся в нем материалам…»[57]57

Там же, лл. 6,7,8.

[Закрыть]

Рюмину это удалось потому, что Инстанция, вся Инстанция – от Шкирятова до Маленкова и Сталина, – смотрела на судимый еврейский народ теми же глазами, что и Рюмин, Комаров, Шишков и министр Абакумов. «Ведь приговор по этому делу апробирован народом, – возмутился Маленков, когда возник конфликт между Рюминым и судьей Чепцовым, – этим делом Политбюро ЦК занималось три раза…»

Задумаемся: высший властный орган страны, именно страны, а не только партии, три раза занимается делом выдуманным, не имеющим под собой реальной почвы и трижды подтверждает свою волю: еврейских националистов – к расстрелу. Маленков не сразу гневно обрушился на генерал-лейтенанта Чепцова, а только после доклада Сталину. Его капризная воля прочитывается и в такой подробности, как монаршее помилование Лины Штерн: такое мог себе позволить только он. Пусть сограждане поломают голову над этим парадоксом.

Министр госбезопасности не делает тайны из того, что выслеживает евреев, подозревает их, и только их, хватает без санкции прокурора, велит унижать и избивать их с самого начала следствия, а то и до знакомства следователя и подследственного – вина на них непременно найдется, не может не найтись, ибо она в них самих, в их вере, в их генах. В продолжение следствия министр и его подручные будут справляться – зловеще и будто невзначай – о сотнях наших сограждан, и о знаменитых, как, например, Марк Донской и Илья Эренбург, и о безвестных, о живых и об умерших. О врачах и актерах, поэтах и писателях, ученых и генералах, художниках и инженерах, но всегда и неизменно – о евреях, только о евреях, словно лишь от них и надо спастись, уберечься, только от них закрыть родную землю. Еврейское имя в представлении активистов Лубянки – реальная улика и основание для подозрения.

Невольно на память приходят рапорты гитлеровцев, командиров айнзацгрупп: убито, сообщали они, столько-то коммунистов, партизан, военнопленных и столько-то… евреев. Евреи – отдельная графа отчетности, враг, объединенный даже не вероисповеданием, а лишь кровью.

Действуя в мирные дни, не имея официальной команды на бессудное уничтожение, органы госбезопасности, как они обнаруживают себя в деле ЕАК, исходили из тех же «идейных» посылок. «Все евреи – шпионы!» не случайная обмолвка следователя Шишкова, это «фирменный знак», девиз следствия по делу ЕАК, исповедание веры десятков следователей.

Надругательство над национальностью выросло до таких масштабов, что даже полковник Шварцман, один из наиболее жестоких и лицемерных в бригаде Лихачева, решился на бессмысленный протест. Высокомерный Лихачев, всегда заботившийся о дистанции между собой и серой следовательской скотинкой, припомнил осенью 1951-го, что Шварцман пожаловался ему на следователей Сорокина и Рассыпнинского, соревновавшихся в юдофобстве. «Шварцман как-то особенно переживал расследование этого дела, – заметил Лихачев, – и, как видно, проявлял интерес к ходу следствия. Уцепившись за какую-то фразу следователя на одном из допросов, касающуюся национальности арестованного, Шварцман сделал вывод о необъективности расследования и пошел к Абакумову»[58]58

Материалы проверки…, т. 1, лл. 37–38.

[Закрыть].

Чрезвычайное происшествие: еврей-следователь, послушный исполнитель приказов, терпимый к любым беззакониям, тут, задетый за живое, сорвался, донес на коллег, а министр, вместо того чтобы гнать Шварцмана в шею, выговаривает распоясавшимся хлопцам.

«Меня и Комарова вызвал Абакумов, – вспоминал Лихачев, – и заявил, что ему сообщил Шварцман о том, что якобы следователи допрашивают этих арестованных не как преступников, а как евреев… Абакумов дал указание мне и Комарову, а затем и следователям, чтобы по делу вели следствие аккуратнее, что это щепетильное дело… и не нужно давать никаких поводов для разговоров подобного рода»[59]59

Там же, л. 37.

[Закрыть].

Какие точные, подходящие к случаю слова произнес министр: «аккуратнее», «щепетильное дело» – в них даже не нагоняй, не выволочка, а добрый совет «пахана», напоминание о том, что угодная рюминым и лихачевым «справедливость» еще не восторжествовала, палачествовать можно со страстью, но поосмотрительнее – на все свое время и свой час! Вычитываю в протоколах часто мелькающие имена насильников, другого слова не подобрать, – Гришаева, Комарова, Рюмина, Лихачева, Сорокина, Рассыпнинского, Жирухина, Герасимова, Лебедева, Кузьмина и других, – нахожу их в припрятанных под спудом протестах и заявлениях арестованных, во взаимных их обвинениях после арестов 1951 и 1953 годов и не нахожу среди них справедливых, способных вести следствие честно, по закону (даже по закону тех лет!), а не прибирать к ногтю ненавистную им и их высоким шефам «еврейскую гниль».

Таково важное, выходящее за рамки национальных проблем свидетельство гнилостного распада сталинской аппаратной верхушки, идейного перерождения поколения вождей, даже если некогда оно публично и исповедовало интернационализм и социальную справедливость. Рукой, уставшей от мордобоя, перелистывали страницы первоисточников, стараясь запомнить железные сталинские постулаты углубления классовой борьбы, пролетарского интернационализма, высокой миссии строителей нового мира, и издевались над арестованными по всем правилам расизма.

Каким карающим моральным контрастом, приговором этому насилию прозвучало на суде последнее слово Шимелиовича: не смирение, не мольба о снисхождении, о сохранении ему жизни, а полное достоинства слово гражданина. Забота о будущей жизни и страдальцах будущего.

«Я прошу суд войти в соответствующие инстанции с просьбой запретить в тюрьме телесные наказания… Я прошу устранить зависимость тюремной администрации от следственной части… Я прошу привлечь к строгой ответственности некоторых Сотрудников МГБ. Я никогда не признавал себя виновным на предварительном следствии… Моя совесть чиста, и этим людям из МГБ не удалось меня сломить… Я хочу еще раз подчеркнуть, что в процессе суда от обвинительного заключения ничего не осталось. Все, что „добыто“ на предварительном следствии, было продиктовано самими следователями, в том числе и Рюминым».

И самые последние, трепетные слова, величия которых не понял бы никто из палачей, три года терзавших доктора; чтобы понять и принять их, нужно иметь не только совестливый ум, но и мудрое сердце. Я люблю жизнь и чист перед ней, мог бы сказать Шимелиович, но он произнес слова, которые надо бы помнить всем, кто когда-либо давал клятву Гиппократа:

«Я очень люблю свою больницу, и вряд ли кто другой будет ее так любить…»

Убежден: не позволь Сталин Абакумову уничтожить Михоэлса в январе 1948 года, арестованный, он защищался бы и обвинял своих палачей с такой же силой и умом, как и Шимелиович. Фефер, назвавший доктора первостепенным консультантом Михоэлса, конечно, имел в виду не какое-то их сотрудничество – его не было и в помине, – а близость и духовное родство двух сильных, точнее сказать, могучих характеров. Жизнью Михоэлса уже распорядились преступники, это облегчило страшный следственный путь Фефера, самый мучительный из всех. Теперь самым неудобным оставался Шимелиович. Даже с Лозовским Феферу было поначалу куда проще: позади у Лозовского столько прегрешений, покаяний, исключений, такая школа партийной самокритики, такое непременное повиновение фантому большинства, столько колдобин на пути – профсоюзных и коминтерновских, – что он должен был оказаться легкой добычей следователей – ведь он уже прошел через наждачные ладони Шкирятова.

Так оно и было поначалу.

IX

Академика Лину Штерн арестовали необычно. Приехал военный чин в штатском, сказал, что ее приглашает на собеседование министр государственной безопасности.

Так она и укатила из дому; обыск, изъятие сотен писем на разных языках и театрального лорнета, другие формальности – все уже без нее. Отныне она в камере Внутренней тюрьмы, потом в Лефортове и снова на Лубянке. Всякую неделю, после первого месяца «работы» с Рассыпнинским, все новые и новые следователи, попытки сбить ее со спокойного тона меняющимися физиономиями допытчиков. Рассыпнинский, Жирухин, Герасимов, Цветаев, Рюмин, Комаров, Меркулов, Погребной, Кузьмин и другие – то ругатель, брызжущий слюной в юдофобской истерике, то зловеще многозначительный тип, то презрительный, не скрывающий брезгливости к сгорбившейся маленькой еврейке, старой деве, родившейся в далеком 1878 году.

В середине 30-х она, уже в ореоле мировой славы ученого, переехала в Советский Союз по приглашению академика Баха и даже вступила в 1938 году в партию.

Никому не удастся выбить ее из колеи. Правило ее жизни, ее спасение, ее рыцарские доспехи – прямота и правда.

Следственное дело фиксирует портрет Лины Штерн, способный порадовать антисемита: «…рост очень низкий [и правда, даже не понурившись, не придавленная бедой – 154 сантиметра. – А.Б.], полная, нос большой, толстые губы [при маленьком, детском рте! – А.Б.], шея короткая», под низким лбом карие воинственные глаза, – Абакумов поразился при появлении женщины-академика.

В книге Эстер Маркиш сохранилось собственное свидетельство первой встречи арестованной с министром.

«Не успела Лина Штерн пересечь порог кабинета министра Абакумова, как тот заорал:

– Нам все известно! Признайтесь во всем! Вы – сионистка, вы хотели отторгнуть Крым от России и создать там еврейское государство!

– Я впервые это слышу, – сказала Лина Штерн с сильным еврейским акцентом.

– Ах ты старая блядь! – выкрикнул Абакумов.

– Так разговаривает министр с академиком… – горько покачав головой, сказала Лина Штерн»[61]61

Материалы проверки…, т. 1, л. 202.

[Закрыть].

Короткий диалог, записанный со слов Штерн Эстер Маркиш, следовало бы поставить эпиграфом ко всей тюремной драме Лины Штерн. В нем заявлены прямота и бесстрашие женщины перед опасностью уничтожения и неистовством министра.

«Старая блядь!» Чины, находившиеся в кабинете Абакумова, приняли эту «формулу» как рабочую – с тем и начал ее допрашивать Рассыпнинский. За короткое время он 87 раз вызывал ее на допросы и оставил беглый, мало что значащий след только в 17 протоколах. Анатолий Филиппович Рассыпнинский, совсем нестарый еще человек (родился в 1909-м), спустя три года после суда, стоя перед военными юристами, о деле ЕАК и обвинениях против Штерн заявил: «В настоящее время я не помню, в чем конкретно обвинялись Зускин и Штерн»[60]60

Э. Маркиш. Столь долгое возвращение…, с. 314.

[Закрыть]. Замечу, кстати, что ни один из следователей, опрошенных военюристами из комиссии по проверке дела ЕАК, не смог вспомнить, в чем конкретно обвинялся его подследственный, какое именно преступление ставилось ему в вину.

Лина Штерн ошеломляла следователей. Она давала показания без утайки, словно бы с облегчением и радостью, что вспоминает дорогое сердцу прошлое, что говорит правду, что ей нечего скрывать и нечего стыдиться за все 70 прожитых лет.

Письмо Лины Штерн к Полине Семеновне Жемчужиной?

Как же, как же – было такое. Собственно, ее просьба адресовалась Молотову; оставалось мало времени на оформление выездных документов для нее и двух ее учеников – Кассиля Г.Н. и Амираговой-Куусинен М.Г. – в Австралию, в Сидней и Аделаиду. Надо было помочь, подтолкнуть, ей нужны были ассистенты для демонстрации некоторых опытов, разработанных в руководимом ею Институте физиологии…

Нетрудно вообразить бурю подозрений, всплеск негодования и зависти в душах следователей: мало им США и Мексики, Канады и Англии, подай и невообразимо далекую Австралию, да еще с ассистентами, с челядью, – а для чего? Чего ради? Не иначе, как для нового сговора, нового непотребства!

Откуда знакомство с Жемчужиной?

Познакомились в сорок пятом году на приеме, который Жемчужина давала по случаю пребывания в стране мадам Черчилль.

Старуха будто нарочно злит их: сказала бы «на каком-то дипломатическом приеме», а она называет супругу Черчилля, злейшего врага Сталина и России.

Поездка в Австралию была необходима? Зачем?

«…Для возобновления связей с зарубежными учеными, которые я до войны очень усердно поддерживала…»

Смеется она над ними, что ли? Другие подследственные как огня боятся этих формулировок: «возобновление связей», «поддерживание связей» и т. д., а она сама выкладывает.

«– Вы родились в Либаве, в Литве, т. е. в бывшей России, в богатой купеческой семье, вы действительный член Академии медицинских наук, а в анкете писали: родина – Женева?

– Родиной всегда считала Женеву. В 1917 году я была профессором Женевского университета, заведовала кафедрой физиологической химии… [Теперь и она недоумевает: чего тут не понять? – А.Б.] Отец был богат, живя в Кёнигсберге, он экспортировал зерно из России в Германию. Но детство я провела в семье деда, он был раввин и воспитывал меня в религиозном духе… Я с детства изучала Талмуд и в познании еврейской религии подавала довольно большие надежды…»

Нашла чем похваляться! Это уже не просто национализм, а махровый сионизм!

«– Вы сознательно продвигали по службе врачей-евреев?

– Только в меру того, чего они заслуживали как ученые. [Вот на этом ей бы остановиться из предосторожности, но нет, ей подавай всю правду, как она ее понимает. – A.Б.] Мириться с их дискриминацией я тоже не могла, и не моя вина, что в 1943 году, когда я направила на имя Сталина письмо о дискриминации в науке евреев, кто-то из отчаявшихся стал думать обо мне как о ярой, безоглядной их защитнице…»

Упоминание Сталина сдерживает следователя: кто знает, не ответил ли старой ведьме Сталин, стоит ли разрабатывать эту тему?

А Штерн тем временем излагает свое кредо:

«…Достижения науки не должны оставаться в тайне от человечества: особенно широкие связи у меня были с сотрудниками английского, австралийского, датского, бельгийского и румынского посольств…»

Черт бы побрал этот местечковый, черствый, несъедобный «колобок», с ее откровенностью и букетом посольств! Иной раз месяцами бьешься, чтобы вывести арестованного на самое малое признание о связях с посольскими сотрудниками, а тут только пиши, записывай.

«Я действительно проповедовала в науке космополитизм, – без понуждения, с каким-то даже хвастовством признается Лина Штерн. – Точнее, я считала и считаю, что наука должна стоять вне политики. В своем окружении я говорила даже так: наука не должна знать родины. После суда чести над Роскиным и Клюевой я, к сожалению, прекратила многие общения с иностранными учеными; но науке это приносит вред».

На прямые вопросы, когда ее завербовали «сионисты» из Академии наук СССР и не собиралась ли она бежать за границу, Штерн терпеливо объясняет, что никогда не собиралась уезжать в Палестину, но такой отъезд не считает грехом и, хотя она никогда не была сионисткой, она «симпатизирует образовавшемуся в Палестине еврейскому государству Израиль».

Человек умный, но и простодушный, она не подозревала, что уже долгое время за ней следят. Часто стала захаживать в дом некая гражданка Антохина, кажется, как определила Штерн, из службы «управления коменданта Московского Кремля»; приходила, собственно, не к ней, Штерн, а к ее домработнице Екатерине Яковлевне Лопаткиной, замечательной женщине из крестьян Тульской губернии, нянчившей до революции детей одного из сыновей Льва Толстого… «Знакомых у меня было много». Лина Штерн называет имена так, будто еще не пролилась кровь Христиана Раковского, Рыкова и его жены Нины Семеновны и других, растоптанных Сталиным. Евгений Викторович Тарле – знакомый еще с 1928 года, их познакомили в Париже, на квартире у дочери Плеханова, Лидии Георгиевны. Так и мелькают имена академиков – Волгина, Завадского, Шмальгаузена, – имена профессоров, кремлевских лечащих врачей. И не к чему допытчикам придраться, о каждом, даже казненном, Лина Штерн говорит уважительно, каждому отдает должное…

«– А помните, в ГОСЕТе, при посещении театра Голдой Меерсон[62]62

Будущий премьер-министр Израиля Голда Меир, тогда – посол в нашей стране. – Прим. ред.

[Закрыть], там вывесили голубое полотнище с изображенным на нем сионистским знаком? Вы были при этом, – не спрашивает, а обвиняет следователь.

– Да. Звезда Давида. Это – символ, герб, как у нас серп и молот. Не встречать же посла государства Израиль двуглавым орлом».

Следователь подбирается к Якову Гильяровичу Этингеру, ищет «сионистов» во врачебных кругах, среди знаменитостей, среди тех, кто имеет отношение к лечению и обслуживанию руководителей страны, и все зря, на все – прямые, открытые ответы, добрые, похвальные характеристики.

Все, что я тут привожу, взято не из одного допроса, пусть даже и большого «обобщенного протокола». Здесь ответы из допросов 8 и 10 февраля, 7 и 28 марта, 19 апреля и 7 июля 1949 года. Тем дороже и прекраснее, что, проходя месяц за месяцем через все тяжкое, оскорбительное, через унижения и голод, Лина Штерн всегда верна себе, не поддается ни шантажу, ни психологическому давлению.

Однажды ее допрос приобрел странный, с оттенком трагифарса характер. Полковник Герасимов настойчиво допытывался, по чьей протекции в штат института, руководимого Линой Штерн, приняли некую Зубкову, жену еврея, назначив ее, всего лишь кандидата наук, заведующей биохимической лабораторией. Герасимов долго ходил вокруг да около и наконец спросил напрямик:

«– Скажите, у ее мужа, Моисея Гитлера, часто бывает периоды подавленности, депрессивного состояния?

Штерн только руками развела.

– Высказывает ли он в состоянии депрессии антисоветские взгляды?

– О каких-либо антисоветских проявлениях со стороны Гитлера я данными не располагаю.

– Скажите, Гитлер являлся бундовцем?

– Принадлежал ли когда-либо Гитлер к Бунду, я не знаю». [63]63

Допрос Л. Штерн от 28 марта 1949 года.

[Закрыть]

За что же судили академика Штерн? За что, если не считать национальность Штерн достаточным основанием для преследования?

Мы уже знаем, что Рассыпнинский, тиранивший Лину Штерн изо дня в день первый месяц ее заключения, не смог ответить на такой простой вопрос. Ничего угрожающего для него в этом естественном вопросе военюриста не было. Не сумели бы ответить и девять других следователей, «мотавших» Лину Штерн все годы следствия.

Но вот ей поставили в вину эпизод, случившийся на заседании президиума ЕАК, эпизод ничтожный – как ни перетолковывай его, не отыщешь тут криминала.

Эпизод включен в Обвинительное заключение по делу ЕАК, утвержденное Постановлением подполковника Гришаева (28 марта 1952 года), и относится прямо к Лине Соломоновне Штерн. Но прежде об общей политической и гражданской ее характеристике, как она сложилась по окончании следствия.

«Штерн, являясь выходцем из классово чуждой среды и получив воспитание за границей, враждебно относилась к Советскому строю. Лакейски угодничая перед буржуазным Западом, она проповедовала в науке космополитизм и утверждала, что советская наука должна стоять вне политики»[64]64

Следственное дело, т. X, л. 160.

[Закрыть]. Впрочем, не более содержательны с юридической точки зрения и схожие пункты обвинения ряда других подсудимых. Так, Вениамин Зускин, поставленный во главе ГОСЕТа после убийства Михоэлса, не пробывший в должности художественного руководителя и семи месяцев – месяцев отчаяния, растерянности, безвременья, – подведен к казни за то, что «еврейский театр ставил главным образом пьесы, воспевающие старину, еврейские местечковые традиции и быт, возбуждавшие у зрителей националистические чувства»[65]65

Там же, л. 177.

[Закрыть]. Примерно с таким же «веским» основанием можно было бы судить любого русского режиссера за увлечение пьесами А.Н. Островского, А.К. Толстого, Гоголя или Фонвизина! Так, Перец Маркиш должен был понести уголовное наказание за то, что в 1945 году «…имел несколько встреч с приезжавшим в СССР американским разведчиком Гольдбергом, которому передал сведения о положении и настроениях еврейских писателей в СССР»[66]66

Там же, л. 185.

[Закрыть]. И ничего более, никакого состава преступления!