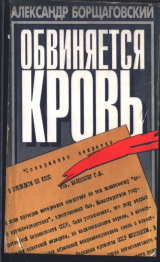

Текст книги "Обвиняется кровь"

Автор книги: Александр Борщаговский

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 27 страниц)

XX

Соплеменник мой, призрак безглавый.

Как ты мог головы не сберечь?

– Захотел я свободы и права,

Вот и скинули голову с плеч.

Соплеменник мой, отрок казненный,

Почему ты в земле не почил?

– Сколько пало! В земле миллионы,

И уже не хватает могил.

С горечью думаю о родных и близких жертв «дела ЕАК», кто, добившись возможности познакомиться с одним из допросных томов, погружается в протоколы, где почти всё – ложь, вынужденные, насильственные страницы признаний и тюремные надругательства. Не зная, что любому «признательному протоколу» порой предшествовали десятки жестоких, невыгодных для обвинителей допросов. Допросов, оставивших следы не на казенной бумаге, а на лице, на спине, пятках, зубах, на барабанных перепонках. Родственник потрясен: ему открываются немыслимые признания, утрата достоинства и чести. Материалы, которые наполнили бы душу гордостью за близкого человека, свидетельства силы духа и обретенного мужества не попадутся ему на глаза – они в других томах, которых он не увидит. Надо пройти весь долгий путь от тома к тому, прочитать многотомную эпопею двухмесячного судоговорения, чтобы личности подсудимых проявились вполне.

И какое освобождение вступает в душу вопреки трагизму случившегося! Какой благодарной нежностью наполняется душа, когда близко познаешь бытие этих людей на протяжении последних трех с половиной лет, убеждаешься в их духовной силе, в не умирающей и на краю пропасти человечности!

Чайка Островская-Ватенберг, осилив страх, уже на суде каялась в том, что подписала признательный протокол от 20 июня 1949 года: «У меня начались галлюцинации, и я этот протокол подписала не читая… В то время следствие вел подполковник Цветаев, оно было настолько тяжелым, что я подписывала протоколы, которые считала полными лжи… Дорога в карцер была мне достаточно знакома. У меня не было другого выхода, и я была вынуждена подписывать такие протоколы»[187]187

Судебное дело, т. 6, л. 122.

[Закрыть].

Я уже упоминал о характеристике, которую дал Гофштейну один из подследственных: «Живой, вечно бегающий человек». Но и Гофштейна, непоседливого, суетливого, мне легче представить себе в тюремной камере, чем неистового, будто нарочно отыскивающего в жизни трудные дороги и незаурядных противников – Переца Маркиша. В памяти жили его прекрасные стихи, соединившие лирику с высокой гражданственностью, с мыслью, всегда стремящейся объять целый мир, принадлежащий ему, не отринувшему торопливо местечко, не предавшему его в угоду моде, но и сделавшегося своим, близким в степях Украины, горах Кавказа, на берегах Амура, в Мадриде, Валенсии – повсюду, где трудились и сражались его современники. Как ему, «агитатору и горлану», исповедующему идеи равенства и социальной справедливости, признать вдруг, что он всего лишь жалкий националист, актерствующий лицемер и злопыхатель?!

В США вместо него, волею ЦК и Лубянки, предпочли отправить с Михоэлсом верного «комиссара», хотя приглашен был именно Маркиш. С ЕАК у Переца Маркиша дружба не сложилась и не могла сложиться из-за постоянных на него доносов «феферистов». Следствию нечего было «повесить» на Маркиша в связи с ЕАК, кроме туманных обвинений в национализме, благо и Фефер и Эпштейн находили национализм едва ли не в каждой строфе Переца Маркиша, особенно в его поэмах – этих эпических социальных панорамах.

Главным мотивом обвинений Маркиша неожиданно оказалось стихотворение военного времени «Бойцу-еврею». Литературная экспертиза нарекла его откровенно враждебным и демонстративно националистическим, утверждая, что «несколько строк, посвященных Советскому Союзу, служат лишь маскировкой для махрово националистической пропаганды, которой целиком проникнуто стихотворение Маркиша»[188]188

Следственное дело, т. XXXIII, л. 76.

[Закрыть]. Эксперты приводят и «улики», немногие строфы исторической ретроспекции, поэтическое обращение к прошлому, ибо фашизм посягал и на жизнь, и на честь народов, и на святыни их истории.

«Твой каждый залп мне сердце веселит сильнее, чем все псалмы царя Давида…» – в этой поэтической метафоре, если отречься от вольной природы любой метафоры, скорее умаление Библии, нежели преклонение перед ней. Но вот и осанна Библии: «Столетья сами двинулись в разведку; с своей винтовкою не разлучись, еврей, как с Библией твои не разлучались предки…»

Как посмел поэт, рисуя эпическую картину антифашисткой войны, напутствуя в бой война-еврея, соблазнять его «националистической» Библией? Зачем вообще он углубляется в века, в тысячелетия, вещая: «Оттачивал в веках ты гордый разум свой…»? Любой другой поэт, обращаясь памятью к былому, воодушевляя единокровного бойца, найдет исторический пример – в «Калевале», у Шота Руставели, в русских былинах, в германском эпосе, в исландских сагах. Но Маркишу безопаснее помолчать, не думать об истории, иначе он непременно забредет в Библию, во времена Бар Кохбы, а то еще угодит в силки… Бунда. Решились ведь следователи окрестить «бундовской» чистую как слеза, можно сказать, образцовую по своему времени историко-революционную пьесу Кушнирова «Гирш Леккерт».

Но прислушаемся к тем строкам стихотворения Маркиша, которые эксперты и следствие по делу ЕАК оценили как подлую идеологическую маскировку:

В тебе – изгнаннике веков – отозвались

Все двадцать пять сверкавших солнцем весен.

И разъяренным львом ты ринулся на бой,

Высокую себе отвоевав награду:

Ты утвердил бойца призванье под Москвой,

Ты оправдал его в защите Сталинграда!

Удел воительства приняв на рамена,

Шел русский брат твой, шли казахи и грузины,

Узбек, и белорус, и воин Украины…

Одна у братьев мать, и Родина – одна.

Ты, умирая, свой благословляешь меч,

И землю русскую целуешь по-сыновьи,

Костьми готовый за Россию лечь

И напоить ее поля своею кровью.

Это патетическое, убежденное, несколько велеречивое, как и многие гражданские стихи Маркиша, произведение свято и одновременно хрестоматийно. Оно воспевает многонациональный ратный союз народов, поднявшихся на защиту Родины. Не увидеть этого мог только ослепленный предвзятостью цензор, эксперт-толкователь, которого трясет от одного упоминания Библии.

Живому уму и проницательности Маркиша достаточно было оголтелого обвинения этих строф в национализме, чтобы понять, чего от него ждет следствие и чем можно отбиться от костоломства.

В протоколах допросов и очных ставок не принято писать ремарки: только «диалоги» и «монологи», вопросы и ответы, нередко искаженные произволом следователя. Но сила слова, его трепет и таинственное напряжение, его подтекст то и дело пробиваются сквозь плотную штриховку казенности и тюремные стандарты. Упорства Маркиша хватило на то, чтобы отвести от себя обвинение в том, что он играл сколько-нибудь заметную роль в руководстве ЕАК: в следственных материалах фигурировали резкие заявления Маркиша в президиум комитета, его непримиримые конфликты с Фефером и Шахно Эпштейном. Он не написал ни одной статьи, которая дала бы – пусть внешний, искусственный – повод обвинить его в пересылке секретных материалов за рубеж. Ко всему прочему он был закоренелым, ироничным противником «крымского проекта» и дважды в обнаруженных бумагах называл Заволжье как более перспективную землю для создания автономии.

Оставалось творчество.

Оставался язык идиш.

Оставался – «национализм», которого денно и нощно домогались от него, и, чем тупее был следователь, тем истошнее, проломистее требовал он подписи под листом протокола.

Если бы не пуля в финале, не кровь, не реально сбывающийся геноцид еврейской культуры, можно было бы и порадоваться отваге подследственного. Маркиш помнил известные слова К.А. Тимирязева – я услышал их от него в то утро, когда Маркиш сказал мне об аресте Фефера: «Костер задушил голос Бруно, исторг отречение Галилея, вынудил малодушие Декарта…»

Теперь костер исторг признание в «национализме» у арестованных, и только одна из всех – Лина Штерн, – уступив следствию, все же убежденно отнесла вменяемый ей национализм не к грехам и проступкам, а к своим достоинствам.

«С 1939 года по 1943-й я был председателем еврейской секции Союза писателей, – показал на допросе Маркиш, – и должен признать, что никакой борьбы с националистическими проявлениями в еврейской литературе я не вел». Трудно бороться с тем, чего не было! Где они в предвоенные годы, после великого террора 1937–1939 годов, смельчаки, охотники побаловаться игрой в буржуазный национализм?!

«Да, я высказал желание, чтобы для борьбы с немецкими фашистами были сформированы и отдельные еврейские воинские части…» Что ж в этом греховного или преступного: в войнах не единожды случалось такое – национальные формирования, да хотя бы в Испании всего лишь за несколько лет перед этим.

Подполковник Рюмин, принявшись за Маркиша после следователя Демина, предъявил арестованному фальсифицированные показания бывшего директора кабинета еврейской культуры при Академии наук УССР Спивака от 11 мая 1949 года: «Маркиш возвратился из Польши в 1926 году рьяным буржуазным националистом и включился в националистическую работу среди еврейского населения»[189]189

Следственное дело, т. XXX, лл. 192–193.

[Закрыть].

«Спивак ошибается», – возразил Маркиш. Так и вижу его гневно сузившиеся глаза, крутые, заходившие желваки горделивого лица: зачем так услужливо лжет этот всегда льстивший ему, суетный, осторожный филолог? Кто-кто, а Спивак, глава еврейского ученого кабинета, знал стихи Маркиша, написанные в Варшаве до возвращения в Россию, стихи, прославлявшие революцию. И, закипая, Маркиш добавляет: «Спивак – выходец из сионисткой партии и до последних дней оставался ярым врагом Советской власти».

Рюмин доволен: именно так, сталкивая, стравливая арестованных, можно добиться если не истины – никому она в этих стенах не нужна, – то запальчивых показаний. Но и Маркишу Рюмин не дает ускользнуть, отделаться пустяками. Не зря ведь у подполковника Рюмина есть литературный консультант – не из числа экспертов, до них еще черед не дошел, – а доброхот-советчик, всегда – и на воле, и в заточении – настаивавший на национализме Маркиша. Рюмин уже знает, что об этой «националистической банде» писали, оказывается, и в Большой Советской Энциклопедии, в статье «Еврейская литература». Он зачитывает сроки, заранее внесенные в протокол: «Вне… пролетарского литературного движения находятся поэты… Перец Маркиш как выразитель национал-радикальной идеологии…»[190]190

БСЭ. Т. 24. М., 1932, с. 136.

[Закрыть]. Мифическим «национал-радикализмом» его преследовала рапповская критика, вульгарные социологи, торопившиеся похоронить прошлое народа, его быт, веру, его легенды, объявить народ стопроцентно пролетаризированным, готовым шагнуть в коммунизм, а главное – отменить навсегда местечко, будто его и не существовало.

«После таких улик, – торжествовал Рюмин, – надо полагать, вы сами, и до конца, раскроете свое антисоветское нутро?»

Этого он не сделает: ни разу, ни под каким прессом. С неожиданной для Рюмина легкостью он начинает признаваться в «националистических настроениях». Зрелый художник, знающий истинную цену написанного им, он буквально швыряет под лубянский сапог пьесу за пьесой, книгу за книгой, стихи старые и новые – он неистощим в «самокритике». Если его заставили участвовать в кровавой буффонаде, в чудовищном поругании прожитой жизни, то он сам изберет себе подходящую роль и выдержит ее до того дня, когда судебное публичное заседание позволит ему сказать правду. Маркиш размашисто, будто с издевкой, «раздаривает» свое творчество, сыплет признаниями – только бы не опуститься, не заговорить с Рюминым всерьез о литературе. Кажется, что Маркиш хвастается неизжитыми «националистическими мотивами и настроениями», тайно радуется возможности пройти по всему фронту книг, пьес, поэм, проститься с ними, еще и еще раз приникнуть к прожитой жизни, к чистым ее источникам…

Рассказ «Товарищи кустари»? Неправда, что это, как сформулировал Рюмин, «злобная клевета на жизнь и быт еврейских трудящихся при Советской власти». «В рассказе, – гнет свое Маркиш, – есть националистическая краска, где описывалась мною синагога, которую кустари местечка превращают в клуб. Синагога была изображена в грустных тонах, как жертва новых социальных преобразований». Виноват! В стране, где расстреливали ни в чем не повинных православных священников, негоже печалиться о судьбе захудалой синагоги.

Пьеса «Семья Овадис»? Советская пьеса, разве что и в ней есть невольные националистические «проявления, выразившиеся в показе старых еврейских обычаев». И другая пьеса – «Кол Нидрей», вышедшая в свет в 1940 году; я уже говорил о ней, можно сказать, что «это пьеса под националистическим названием, так как избранное мною время действия – канун Судного Дня…»

Так он движется от вехи к вехе, всюду находя слабые признаки то ли «национальной ограниченности», то ли «националистических настроений»: он словно наложил на себя епитимью, торопится покаяться, только бы руки палачей не тронули его добра, в любви и муках рожденного.

В защитном лукавстве, в эйфории «самокритики» он не щадит и стихотворение «Бойцу-еврею», находя, что, хоть оно и «написано на благородную тему – тему борьбы с фашистами», оно тоже чересчур «обращено к мысли о Библии, к религиозным мифам и т. п.».

Эти щедрые самоотречения хорошо смотрелись бы на цеховом писательском собрании, в глазах собратьев, обрадованных падением вчерашнего кумира, но едва ли они могут вскормить уголовное преследование. А от постыдного, уничижительного «Заключения» экспертов от Союза писателей Маркиш отгородился формальной справкой: «О других своих произведениях, в которых имеются националистические мотивы в виде идеализации прошлого, употребления библейских метафор и т. п., я дал показания в 1949 году»[191]191

Следственное дело, т. XV, л. 292.

[Закрыть].

Он больше не боится каверзных вопросов любого из следователей Лубянки. Маркишу – и не ему одному – давно открылось, что всей этой своре изначально чужд и враждебен огромный мир истории и современности, который составляет смысл и суть его творчества и жизни. Они не в силах вникнуть в содержание поэм или пьес, постичь естественную противоречивость развития любого общественного явления, они лишь приучены к молниеносному следствию, к суду, не знающему снисхождения, который не потребует от следствия ничего, кроме признания обвиняемым его вины.

На суде Маркиш преобразился. Перед судьями стоял строгий человек, отметавший клевету, требующий не снисхождения и милости, а справедливости.

«Я прекрасно знаю, что воровство начинается не со взлома несгораемого шкафа, – сказал Маркиш. – Национализм не начинается с открытой пропаганды расового превосходства, он начинается с бездумного выпячивания своего личного превосходства, – вот тот „пятачок“, с которого начинается националистическое „воровство“.

У меня этого „пятачка“ не было.

Вся моя жизнь, мое литературное творчество и деятельность есть борьба с отсталостью в литературе. Меня называли бунтарем…»[192]192

Судебное дело, т. 7, л. 129.

[Закрыть].

В Маркише поражает не сломленное годами насилия чувство достоинства, та сила благородной личности, которая вызывала особое раздражение ничтожеств, желание унизить, причинить непереносимую физическую боль. «Рюмин уже в 1950 году, – напомнил Маркиш суду, бросая вызов всесильному в дни суда Рюмину, заместителю министра МГБ, – сказал мне, что я могу уже обдумывать новую книгу, и я был страшно удивлен, увидев в обвинительном заключении свою фамилию в числе руководителей ЕАК, тогда как я был костью в их горле».

Канули в грязь лживых протоколов былые его признания в «националистических настроениях» – он больше не каялся, а опровергал, в том числе и тех оппонентов из числа подсудимых, кто хотел бы видеть в нем националиста, – Бергельсона, отметившего «национальную жестикуляцию» Маркиша («Моя жестикуляция еще не преследуется уголовным кодексом: разве это национализм?!»); Шимелиовича, признавшегося, что «сам он не знает Маркиша как националиста, но Брегман как-то сказал ему, что от Маркиша пахнет национализмом»; Зускина, который говорил, что «в пьесах Маркиша, в которых он (Зускин) играл, национализма нет, но те пьесы, которые не были приняты к постановке, возможно, имели какие-то националистические тенденции». Оставался лишь один бескомпромиссный обвинитель Маркиша, его нравственный антипод – Ицик Фефер. На суде Маркиш царственно пренебрег его клеветами. «Я не говорю о Фефере, – завершил он свою самозащиту. – Его показания настолько не нуждаются в комментариях, что я не хочу на них останавливаться»[193]193

Там же, л. 61.

[Закрыть].

Маркиш непримиримо заметил, что некоторые из обвиняемых ставят себе в заслугу отчуждение от еврейского языка, хвастаются незнанием языка их детьми, опускаются до национального нигилизма.

«Мне стыдно слышать подобные вещи, – сказал он. – Можно подумать, что у нас в Советском Союзе еврейский язык находится под запретом. Вопрос не в том, можно ли писать на еврейском языке, и не в том, можно ли писать о местечковых евреях. Вопрос в том, как писать». Высказав предположение, что язык идиш, возможно, в исторической перспективе и уйдет в прошлое, в историю, он пропел хвалу этому языку, так много значившему в существовании и самосохранении нации: «Этот язык, как чернорабочий, поработал на массы, дал им песни, плач. Дал народу всё в его тяжкие годы, когда он жил в оторванной от России черте оседлости»[194]194

Там же, л. 62.

[Закрыть].

Оценим ораторское мастерство Маркиша: «Можно подумать, что у нас в Советском Союзе еврейский язык находится под запретом». У арестованных по делу ЕАК не было полного представления о масштабах преследования и запрещения еврейской культуры, и прежде всего языка, однако они увидели, что не десятки – сотни интеллигентов, литераторов, журналистов брошены в тюрьмы, что за решеткой все – и авторы, и издатели, и редакторы, и переводчики; литературный язык умирает на Лубянке, в Бутырках, в Лефортове.

Позиция Маркиша на суде неуязвима: он не сомневается, что на фронтоне величественного здания советской культуры и самой государственности во весь ее исполинский размах все те же лозунги дружбы и братства. Не изданы и не будут изданы ко всеобщему сведению указы о запрещении какого-либо из языков. Проще тихо задушить язык малого народа, отвернуться от его агонии, сгноить тех, кто мешает стиранию «культурных граней». Проще смертно преследовать, чем будоражить мир указами о запрете. Сталин и его клика поощряли лакейские акты отказа иных советских наций (а то и зависимых государств, как, скажем, Монголия) от собственной азбуки, куда более древней, чем латинский алфавит или кириллица. Отказывались, конечно, не народы, не нации, а угодливые, искавшие наград и поощрений временщики – это их княжеские подношения государю. Народы, чье богатейшее культурное наследие оставалось в рукописных книгах, в пергаментах, в допечатных летописях, оказались отторгнутыми от собственной истории, их современный язык обрекался дистилляции, обескровливанию. Даже рядовой читатель ощущал тот разрыв между привычным звуковым рядом и искусственным для него шрифтом.

Перец Маркиш действовал безошибочно.

XXI

Арестованный в год своего семидесятилетия, Соломон Лозовский не питал иллюзий относительно будущего и не раз напоминал другим обвиняемым, какой роковой может быть расплата за уступки следствию.

Жизненный и политический опыт Лозовского, члена партии с 1901 года, хорошо знавшего Сталина, Лозовского – недавнего заместителя Молотова по Наркоминделу, известного деятеля международного коммунистического и профсоюзного движения, его природный ум позволяли осмыслить трагизм затеянного Сталиным дела. Лозовский не актерствовал, говоря в последнем слове, что «…не просит никаких скидок». «Мне нужна полная реабилитация или смерть… – сказал он. – Если суд признает меня в чем-либо виновным, то прошу войти с ходатайством в правительство о замене мне наказания расстрелом. Но если когда-либо выяснится, что я был невиновен, то прошу посмертно восстановить меня в рядах партии и опубликовать в газетах сообщение о моей реабилитации»[195]195

Судебное дело, т. 7-А, л. 134.

[Закрыть].

Уже нет партии, которая захотела бы восстановить в своих рядах Соломона Лозовского, его упование на будущий акт партийной справедливости многие встретят сегодня со скептической ухмылкой, однако само его обращение к будущему исполнено чистоты и благородства. Он немало ошибался в жизни, и на нем, по масштабу его дел, лежит часть вины за беззакония, творившиеся в стране, но, как и многие, он искренне верил, что служит народу и не запятнанным в его собственных глазах идеалам коммунизма. На краю бездны, зная чудовищную мстительность Сталина, он уже в кабинете Шкирятова, сдавая партийный билет в руки цекистского Аракчеева, понял, что вступил на дорогу гибели и пройдет ее до конца. Лозовский не пытался спасти себя оговорами других: предчувствуя близкую смерть, он испытывал потребность повиниться перед двумя женщинами, о которых под пытками сказал неправду. «По показаниям Фефера, – читаем в протоколе судебного допроса Лозовского, – проходят человек 100, фамилии которых мне неизвестны и которых он все время оговаривает, но о себе он не говорит ни слова. Если привести здесь метафору Льва Николаевича Толстого, то можно сказать так, что обвиняемый является числителем, а оговариваемые им – знаменателем. Чем больше увеличивается число оговариваемых, тем меньше, ничтожнее дробь»[196]196

Судебное дело, т. 3, л. 252.

[Закрыть].

Отдадим должное мужеству Лозовского: для него не была секретом позиция Сталина как активного вдохновителя антисемитизма. Но на процессе он срывал также со следствия и суда маску «интернационализма». Знал, что чтение судебных бумаг, «дайджестов» из них Сталину доставляло чуть ли не чувственное наслаждение; понимал, что Сталин вновь загорится ненавистью к ничтожному еврею из села Даниловна под Запорожьем, возомнившему себя личностью, но держался своей твердой позиции. Из партии он уже исключался дважды – в 1914 и 1917 годах. Теперь его исключают из жизни…

Обращаясь к тем годам, когда он возглавлял Гослитиздат, Лозовский сказал: «Я издавал армянский, башкирский и другие эпосы. Почему, когда ко мне приходят писатели-евреи по вопросу об издании своих книг, в этом усматривается национализм? Это нелогично.

Почему считают: если на вечер Шолом-Алейхема пришел Лозовский, значит, он еврейский националист?» [197]197

Судебное дело, т. 4, л. 35.

[Закрыть]

Главного судью начинают тревожить вопросы Лозовского, он пытается поставить подсудимого на место:

«ЧЕПЦОВ: – „Вам предъявлено конкретное обвинение. В формулировке обвинения сказано: „Занимался шпионажем и был руководителем еврейского националистического подполья в СССР““».

Лозовского такая «конкретность» поражает: формулировка самая общая, ничто не доказано, не приведен ни один факт передачи кому бы то ни было секретных сведений. «Как можно в обвинительном заключении писать о материалах шпионского характера и не включить эти материалы в 42 тома следствия?! Что это, особый, советский, метод следствия – обвинить человека в шпионаже, а потом скрыть от него и от суда материал, за который его надо казнить?»[198]198

Там же, л. 127.

[Закрыть]. «Я спрашиваю, – настаивал Лозовский, – почему на материалах, которые носят так называемый шпионский характер [на статьях и очерках из архива газеты „Эйникайт“. – А.Б.], нет дат? Почему и как эти даты исчезли, тогда как в действительности они имеются на каждой статье, на каждом листке? Кто, зачем и почему это сделал?»[199]199

Там же, л. 232.

[Закрыть]

Лозовский отвергает лживые показания заместителя Фефера Хейфеца, заявив во всеуслышание, что «Хейфец – старый работник МГБ». И суд не опротестовал этого заявления и не исключил его из стенограммы. Но куда более резким был выпад Лозовского не против бывшего своего подчиненного, а в адрес высокого цекистского чина Александрова, под чье идейное руководство в 1946 году перешел ЕАК. «Я считаю Александрова человеком нечистоплотным. Я 40 месяцев нахожусь в тюрьме и не знаю, что делается на свете. Я не знаю, кем стал Г.Ф. Александров за это время, но уверен, что рано или поздно он будет исключен из партии. Такой человек в партии быть не может, партия таких людей не терпит»[200]200

Там же, л. 231.

[Закрыть].

Пророческие, вскоре сбывшиеся слова, хотя партия терпела и не таких, как Александров. Она только в 1953 году освободилась от Берии, более из страха перед ним и в отместку за все минувшие страхи, чем из омерзения перед безнравственной, злодейской личностью. Большевистский «спартанец» Лозовский, назвав Александрова прежде всего «нечистоплотным», точно оценил его: его эгоизм, себялюбие, похотливость. Такие люди убирались с политической авансцены только тогда, когда слишком уж замарывались в бытовой грязи.

Лозовский, возвращаясь к главной теме, настойчиво и последовательно разоблачает антисемитскую подоплеку дела ЕАК. Уже и Чепцову нелегко сопротивляться напору и логике Лозовского. Подсудимый не даст повода оборвать его:

«… В конце 1941 года в разговоре со Щербаковым по ВЧ у нас возникла мысль о создании нескольких антифашистских комитетов. [В эту пору – в 1941–1946 годах – Лозовский еще и заместитель наркома иностранных дел. – А.Б.] Мы создали сразу несколько антифашистских комитетов: славянский, еврейский, женский, молодежный, антифашистский комитет ученых. Уже по одному названию видно, что это не классовые организации для пропаганды только среди рабочих, а это такие организации, которые должны обращаться ко всем, кто хочет и может что-либо сделать для борьбы с фашизмом… Почему меня обвиняют, что я создал Еврейский антифашистский комитет, а не все пять комитетов? Почему встреча с каким-то Розенбергом хуже, чем встреча с Миколайчиком? Почему славянский комитет по моему разрешению мог принимать Андерса? Он что, друг Советского Союза?»[201]201

Судебное дело, т. 4, лл. 49–50.

[Закрыть].

«…Почему, если это правда, что какие-то евреи называли меня „отцом“, это должно преследоваться законом? В Киргизии меня часто называли „аксакалом“, а в Китае – „старым китайцем“ потому, что я много занимался Китаем. Разве меня посчитают киргизским или китайским националистом?»[202]202

Там же, л. 79.

[Закрыть].

«…За время моего пребывания в Совинформбюро я принял трудно сказать сколько сот журналистов. Приходили китайцы, японцы, американцы, англичане и т. д., по выходит, что как только приехал еврей из США, тут я и поскользнулся. Это же курам на смех! Не говоря уже о том, что, когда приехал Новик, комитет уже не имел ко мне никакого отношения. К тому же деньги на прием Новика, 40 тысяч, дал Суслов. Что же, он тоже еврейский националист? Трудно и подумать»[203]203

Там же, л. 211.

[Закрыть].

«…Возникает вопрос – почему мы позволяли на советские деньги посылать за рубеж статьи Имама Ходжи, который, основываясь на Коране, проповедовал борьбу против фашизма? Это было нужно, и мы это делали»[204]204

Судебное дело, т. 4, л. 237.

[Закрыть].

Чепцов снова напоминает Лозовскому о его конкретной вине:

«Вы несете ответственность за ЕАК, а деятельность ЕАК признана националистической».

Лозовский возражает. Ни следствие, ни суд не доказали этого обвинения. Если он, по смерти Щербакова, возглавил Совинформбюро, ЕАК вскорости был переподчинен отделу внешней политики ЦК ВКП(б), а «Черная Книга», при всех ее недостатках, «сыграла большую роль во время Нюрнбергского процесса. Разве это национализм?»[205]205

Там же, л. 246.

[Закрыть].

Лозовского печалят малодушные слова Бергельсона, так одурманенного на следствии лживой «официальной установкой», что любой отдельный разговор о евреях, еврейской культуре, еврейских потерях от рук нацистов и т. д. – национализм чистой воды, что и в судебном заседании он все еще не отваживался громогласно отвергнуть эту ересь. Используя нерешительность Бергельсона, судья заводит речь о брошюре «Немецким матерям», ярком документе контрпропаганды, – обращении к матерям Германии от имени еврейских матерей, познавших ужасы депортации и геноцида.

«– Вы считаете эту брошюру националистической? – спросил он у Бергельсона – автора брошюры, и тот, жизнью приученный искать вину в себе, покорно ответил:

– Я считаю ее националистической потому, что в ней говорится о происшедшем уравнении прав евреев в СССР наряду с правами других народов, но не иллюстрируется право других народов. А материал, в котором говорится только об одних евреях, считается националистическим…

ЧЕПЦОВ: – Кем считается?

БЕРГЕЛЬСОН: – По заключению литературной экспертизы, мои некоторые статьи считаются националистическими потому, что там говорится только о евреях»[206]206

Судебное дело, т. 4, л. 91.

[Закрыть].

В словах Бергельсона, если вслушаться, нет согласия с дикой позицией, исключающей возможность исследования избранного автором предмета, осмысления его как самодостаточной реальности, но нет и спора, нет протеста: силы Бергельсона на исходе. Внешне соглашаясь с судьей, он отсылает вопрос «экспертам», следователям, всем, кто так жестоко взял над ним власть и грозит ему уничтожением. Судей же устраивает и эта двусмысленная покорность. «Если еврейская литература мешает евреям ассимилироваться, – говорит Бергельсон, – а у Лозовского есть интерес к этой литературе, из этого можно сделать вывод о его национализме»[207]207

Там же, л. 39.

[Закрыть].

Лозовский не прощает и такой малодушной уступки. «Для того чтобы писать в еврейскую газету, – говорит он, – надо писать по-еврейски. Но когда Бергельсон вдруг говорит, раз пишут по-еврейски, значит, это национализм, то выходит, что тут судят еврейский язык. Это уму непостижимо».

Он снова и снова обращается к практике Совинформбюро и ЕАК, отметая обвинения в национализме; напоминает о радиомитинге на еврейском языке, проведенном для пропаганды на США по указанию секретариата ЦК, и о том, что все ораторы были проинструктированы в ЦК, «каждая речь, ее текст, читалась мной, Александровым и Щербаковым», а в ходе следствия только и слышишь, что о каком-то «националистическом митинге», организованном Лозовским.

«Что, академик Капица мне подчинен?.. – спрашивал он у суда. – Писатель Эренбург мне подчинен?.. Эренбург сказал на митинге, бросая это в лицо фашизму, что имя его матери – Ханна. И вдруг пошли толки, что это, мол, возвращение к еврейству. Мою мать тоже звали Ханна, что же, я должен стыдиться этого? Почему это объявляется национализмом?»[208]208

Там же, л. 47.

[Закрыть].

Имя матери Лозовский назвал не случайно: позади долгая жизнь, горестные наблюдения за тем, как все сильнее забирает Сталина антисемитское помрачение. Позади и очная ставка Лозовского с Полиной Молотовой (Жемчужиной), угнетавшая его очная ставка, неподписанный протокол которой пролежал в сейфе у Абакумова до самого ареста министра.

Можно был опустить такую подробность, как имя матери – его и Эренбурга. Но он его произнесет – Ханна, произнесет как покаяние, как последний поклон ее памяти. За десятилетия жизни в адовом кругу он столько раз шел на компромиссы, глушил свое «еврейство», что на суде, в канун самого страшного, обязан сказать и повторить дважды: Ханна! Ханна!..

Он настаивает на праве и обязанности литераторов, пишущих по-еврейски и для еврейских изданий, пропагандировать – в интересах страны, а не для удовлетворения национального самолюбия – трудовые и военные подвиги советских евреев. «Американских евреев, – сказал он, – поражало, что в СССР командир подводной лодки – еврей (Герой Советского Союза Фисанович). Значит, врет желтая „Форвертс“, кричащая, что в Советском Союзе преследуют евреев».