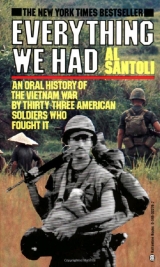

Текст книги "Все, что было у нас"

Автор книги: Ал Сантоли

Жанры:

Военная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)

До того как я туда отправился, помню, думал о том, что если чего-нибудь лишусь – пальца, руки, лица, зубов, носа, да чего угодно – лучше помру, чем таким вернусь. И столько ещё всего казалось мне важным, пока я туда не уехал. То одно хочется сделать, то другое. Пропустил тусовку в клубе, кинофильм не посмотрел, книжку не прочитал. Ко времени моего возвращения я хотел лишь одного – увидеть Америку. Я хотел попутешествовать, посмотреть, как и что. Я просто хотел увидеть, как там будет в оставшейся жизни. Господи, как оцениваешь вещи...

Когда вставал вопрос о том, как выжить, мы просто избегали всяких вещей. Я не устраивал засад, когда мог бы и устроить. Причин для того не было. Ну, поубиваешь их, а это ничего не значит. Дурость просто. То есть, раз днём они просто смотрят, как мы ходим мимо, так пускай мимо нас по ночам ходят. На марше я выстраивал взвод так, что нас легко можно было отличить от других. Вьетконговцы знали, кто я такой, и, если они не стреляли в нас днём, я не стрелял в них по ночам. Мы просто старались выжить.

Когда я оставил поле, пробыв там десять месяцев, я впервые приехал в Бьенхоа – в Лонгбинь. Когда мы подошли к воротам Лонгбиня, я ещё не успел расстаться с привычкой таскать с собой винтовку, куда бы ни пошёл. Очень уж было неуютно, когда винтовки с собою не было. Мы подошли к воротам, и я никогда не забуду, как первое, что мы увидели, оказалось ларьком мексиканской кухни. Потом я увидел машину с мягким мороженым – знаешь, одного из тех ребят, что разъезжают по улицам в пригородах. Потом мы добрались до штаба КОВПЮВ. Мы зашли туда, а у них там и фонтанчик для питья, и кулер. Стоишь там и пьёшь себе, пока всё тело не раздуется, и не стошнит от всей этой выпитой воды. И просто глядишь вокруг разинув рот, потому что там женщины с круглыми глазами. Не знаю, откуда они взялись, но они там были. Я не задавал вопросов. Какая разница? То есть мне было насрать, ну, были они там. Прикоснуться к ним я не мог, поговорить тоже.

Однажды я отправился в отпуск без выезда из страны в Дананг, и мне надо было доставить личные вещи одного мужика. Я был в повседневной форме, и я пошёл туда, где должен был провести свой трёхдневный отпуск. Часовой говорит: 'Сдайте винтовку'. Я отвечаю: 'Подожди-ка, я лучше её при себе оставлю'. Надо было сдать винтовку, я и сдал. Говорю: 'Ну, а что у нас поесть?' Мне показали, куда идти. Сегодня воюешь, завтра уже в другом секторе. Прямо как когда жил в Нью-Йорке, где люди и в нищете живут, и богатый таун-хаус сразу через дорогу.

Я пошёл к речке, и там была большая баржа, и морские офицеры, которые направлялись в морпеховский морской клуб. Это было специальное такое, офицерское судно. Я помнил по книжкам, по кино – отдание чести флагу. Я взошёл на борт и подумал: 'Странно. Хочу быть со своими мужиками'. Мы никогда ничего не делали раздельно. Мы всегда пили вместе, ели вместе. Мой отец был таким же. Он был офицер, служил в резерве ВМС. Я встречал его в Дананге.

Машина, которая ходила в офицерский клуб, называлась 'Розовый слон', подходящее название. Мы с моим заместителем были там вместе. Тропическое обмундирование, чисто выбриты. До этого мы почти три месяца провели в боях. Заходим туда, видим большой 'шведский стол', прямо как в мой первый день в стране. Тарелки фарфоровые. Ни тебе сухпаев, ни бумажных тарелок. Это ведь клуб для моряков.

Мы уселись и посмотрели друг на друга. Мы не произнесли ни слова. Стали забрасывать всю эту хрень в рот. Оба подняли глаза от тарелок одновременно – тарелки чистые. То есть я даже не понял, что съел. Чистые тарелки. Мы посмотрели друг на друга, и ничего не надо было говорить, всё и так понятно. А потом на нас начали пялиться. Я огляделся, а там все эти офицеры-моряки, офицеры-морпехи, несколько армейских. В белых парадках. В парадной форме. Женщины с круглыми глазами. Дананг. Блондинки, глаза круглые. И они глядели на нас не так, как можно было ожидать: 'Ух ты, ребята с поля пришли', но: 'Что это отребье тут делает?' Я не мог в это поверить. Мы там были им вовсе не нужны. Единственный, кто хорошо к нам отнесся – матрос, который был официантом, он подошел к нам и предложил отвести в дворик, где подавался десерт. Я говорю: 'Десерт? Какой десерт? Персики?' А он: 'Ну, я рекомендую ванильное мороженое с crème de menthe'. 'Берем!' Я ни разу не ел мороженое с crème de menthe. Родители у меня трезвенники. Алкоголя в доме у нас никогда не водилось. Очень вкусно оказалось. Мы порядочно набрались и стали смотреть, как они танцуют. И, само собой, никто не подошёл и не предложил потанцевать. Они там все с кавалерами были.

Одни американки кругом – то есть женщины с круглыми глазами. Я просто совсем офигел. И на бордель было непохоже. И на сайгонский бар или клуб на втором этаже тоже. Всё было самым настоящим образом по закону. То есть, думаю, эти ребята в боях не участвовали. Наверное, французы именно так войну и вели: все офицеры стоят на балконе отеля, а простых солдат побивают внизу. Они пьют, вспоминают славные минувшие дни, когда война должна была завершиться весьма скоро, а скоро придут ребята из Вашингтона, а они усядутся на горке и станут смотреть, как где-то далеко идёт война.

Вот такая была война, и такие были люди, которые заправляли этой войной. Это был КОВПЮВ. Я офигел совершенно.

Нам сказали, что можно позвонить домой. По MARS (военная спутниковая радиосвязь). Наверное, гадко так проблемы разрешать – дядя мой погиб в Корее. Я позвонил домой. До того момента я даже писем не писал. А было это сразу после Тета, когда основная хрень уже осталась позади. Мать подняла трубку, что вполне естественно, потому что отца вечно дома нет. Он постоянно в море. Сразу стало понятно, что она не в себе от злости. 'Алло'. Голос у ней – как у сержанта-инструктора. Я говорю: 'Мама, это я, Роберт. Успокойся. Ничего не говори пока. Надо следовать военным правилам радиосвязи. Вот сейчас я что-нибудь скажу, а когда перестану говорить, скажу 'Приём'. Тогда можешь говорить, а когда остановишься, скажи 'Приём', и таким образом будем разговаривать дальше. Понятно? Нет, нет, нет. Попробуй заново. Прием'. Ладно, со второй попытки поняла. Я говорю: 'Слышь, у меня всё нормально. Здоров. Проблем никаких. Меня взяли в плен, но обращаются со мной очень хорошо, мам'. Можно было ощутить глухой удар. Сердце её можно было услышать. Она не хотела в это поверить. 'Да нет, нет, я шучу просто, мам. Просто шучу'. Она, вся такая взволнованная: 'Где ты? Где ты?' Я сказал, что в Дананге, и всё про всё разъяснил. Я ведь никогда не мог так сразу ей всё рассказывать – мне вечно надо было чуток всё извратить. Такой вот я. Вечно делаю наоборот, понимаешь, нехорошо так делать, но это было типа как прикольно. Я думал: 'Хе-хе-хе, ага, она сначала подумает о самом плохом, а потом ей сразу же станет легче, когда выяснит, что я жив'.

Такой уж я человек – в точности приказы не выполняю, поэтому уже после этого решил, раз уж главное моё задание было доставить личные вещи, сходить в этот грёбанный морг. По-военному он назывался 'G. R. Point' ('Служба учета могил'). Помню, как я в него вошёл – он располагался в ангаре, в здоровенном, мать его, здании – помню, как я туда зашёл и проходил мимо одной комнаты. В ней были такие изогнутые фибергласовые кресла, как в футуристической парикмахерской. Я заглянул, а там мужики в этих креслах. Мёртвые, совсем голые. В больших стежках. То есть на Франкенштейнов похожи. Мужику голову разорвало. Они просто сшили её, такое лицо на себя и на Хэллоуин не напялишь. Они ведь что делали? ― соберут обратно, типа как чучело и – никак слово на ум не приходит – забальзамируют. Потом уже можно будет и раскрасить, позднее.

Там был мужик, который пытался стянуть кольцо с руки, потому что они застывают, всё раздувается, и сделать это непросто. Похоже было на громадную смешную картинку в духе Гэна Вильсона. Эти гробовщики сами выглядели как забальзамированные. Они дышали этими парами, тем, что применяется для бальзамирования, и с кожей от этого что-то делается. Вспомни, как у людей бывает восковая бледность. Залысины... Эти мужики реально выглядели как похоронная команда. Скорей всего – простые солдаты, которых определили в похоронную службу. Помню, как они сказали мне: 'Да не волнуйтесь вы так. Приятно было побеседовать. Может, ещё сюда приедете. Увидимся!' Я сказал им: 'Сомневаюсь. Бога молю, чтобы снова с вами не увидеться. А если придётся, то я уж точно на вас глядеть не буду. Сюда попадать никак нельзя'. И ушёл.

Я сказал себе: 'Ну вот, весь день испорчен на хер. Мне теперь дополнительный день причитается'. Поэтому вместо того чтобы возвратиться во вторник, я отправился обратно в среду. Я сказал себе: 'Будут неприятности – просто скажу им, что на рейс опоздал, мать его так. Сам же своим советую так говорить. Хрена ли?'.

Вечером во вторник рота вышла в поле, в горы. В моём взводе не было офицера. В засаду отправили другой взвод. Вот этого я не понял – в засады всегда мой взвод посылали. Мы всегда были головным взводом, когда доходило до стычки или перестрелки. И я думаю, частично это объяснялось тем, что фамилия моя Сантос. В моём взводе были черные. У меня были ребята, которые раньше где-то облажались. А я просто думал, что мы по-настоящему хорошие солдаты. Я думал, что мы вроде 'Грязной Дюжины'. Крутые ребята у нас были. Мы были хорошими солдатами.

Однако они отправили другой взвод. Тот взвод совершил ошибку. Вместо того чтобы удерживать линию обороны, они попали в 'подкову' и их всех забили. Я думал, что мой взвод будет бычиться на меня за то, что я не вернулся, но их реакция была 'Ох, мы так радовались, что вас тут не было. Нам реально повезло. Потому что мы знали, что вы бы сделали, где бы засели или где стали бы окапываться, когда мы начали бы обустраиваться на месте'. Тот, кто был вместо меня, сидел там, и первый же снаряд с ним покончил. Так мы его и не нашли. Нашли только книгу, что он читал тогда.

Этого не передать, и людям не объяснить. Когда я пытаюсь объяснить, что такое пост-вьетнамский синдром, я говорю: 'Понимаете, это травма'. Теряешь руку, дядю своего, мать, отца – все это травмы. Переживаешь период депрессии. То есть то, что было, не просто дало мне понять, что я что-то потерял. Это заставило меня понять целую кучу таких вещей о себе самом, о которых я, скорее всего, так бы никогда и не узнал. Возможно, в некотором смысле, я бы достиг в жизни намного большего успеха, если бы так никогда и не узнал. С другой стороны, я бы, наверное, был не так развит, и не так мудр. Но, может быть, именно так я и должен шагать по жизни, в счастливом неведении и весь в успехах. А вместо этого я всё не сдаюсь и делаю то, что считаю важным, и мне всегда приходится бороться с самим собой, чтобы встать с места и подтолкнуть Роберта. И это всерьёз заколёбывает.

Одна из досадных вещей, связанных с тем, что ты офицер, состояла в том, что до тебя вовсе не доходило, что если делать то, что полагается, то заслужишь ненависть со стороны подчинённых. То, что делаешь, спасает их от гибели, но они тебя за это ненавидят. То есть частенько я слышал, как люди осуждают врачей, которые полагают, что они – сам бог. Я подумывал о том, чтобы пойти учиться на врача после увольнения со службы, и я часто слышал, как перетирают всю эту хрень, и я сказал себе: 'Ты всерьёз полагаешь, что это будет просто здорово. Ты всерьёз думаешь, что это будет нечто этакое. Что ты будешь как бог, будешь лечить людей, спасать людей, и твое самомнение раздуется так сильно, и ты будешь охереть каким важным'. Но ведь люди просто не осознают, как одиноко себя при этом чувствуешь.

Мне ни разу не довелось непосредственно спасти человека от гибели. Я был обязан убивать, и в процессе убивания делать это так хорошо, что я опосредованно спасал своих подчинённых от гибели. И никакого, никакого удовольствия в этом нет. Приходишь домой с крупным счётом убитых врагов, с высоким показателем поражения противника. К херам такую жизнь.

Брайен Делейт

Бортовой пулемётчик

Дивизия 'Америкал'

Чулай

Март 1969 г. ― март 1970 г.

ВЕЧЕРИНКА

До того, как я туда поехал, у меня была пара друзей, которые оттуда вернулись. Я спрашивал у них: 'Как там было?', и они не знали, как объяснить, а я не понимал, о чём, собственно, спрашиваю. А когда я вернулся, то вёл себя так же. Почти как немой.

Я пытался объяснять. Сам-то я человек разговорчивый, поэтому искренне хотел, чтобы люди поняли, через что я прошёл. Мои родители созвали гостей на коктейль в мою честь. Они не знали, что ещё можно сделать. Устроили коктейль-пати в мою честь, как вечеринку для выпускника. И в середине приема они оба поняли – за что я их так сильно и люблю – что совершили серьёзную ошибку.

Я как раз начал надираться, и тут мамина подруга говорит: 'Слушай, а ты кого-нибудь убивал?' Бокал мартини в руке, сигарета. Совсем не понимала, о чём спрашивает. Она была из тех, кого я с детства много лет уважал. Я сказал: 'Вы не имеете представления, насколько значим Ваш вопрос. Вы его так походя задали, типа 'а ты мальчишкой газеты развозил?' Я пристально посмотрел ей прямо в глаза: 'Вы осознаёте, о чём спрашиваете? Вы вообще представляете, что за вопрос вы задали?' И я ушёл, просто бросил всех, и подумал тогда: 'Вот же, блин'.

Кит Лавелл

Пилот

4-я лёгкая штурмовая эскадрилья ВМС США

Биньтхюй

Август 1971 г. – апрель 1972 г.

ЛЕТУЧИЕ 'ЧЁРНЫЕ ПОНИ'

4-я лёгкая штурмовая эскадрилья была единственной эскадрильей наземного базирования авиации ВМС во Вьетнаме. Мы летали на OV-10, двухмоторных турбовинтовых самолётах, которые применялись в первую очередь как корректировщики. Мы цепляли к ним реактивные снаряды и бомбы для оказания непосредственной авиационной поддержки – для деятельности такого рода пропеллерные самолёты практически не применялись со времён Второй мировой войны.

Изначально наша эскадрилья должна была оказывать непосредственную авиационную поддержку Силам речного патрулирования, 'Флоту бурых вод', которые действовали по Меконгу и его притокам. Эскадрилья появилась на свет в 1969 году. Разворачивалась программа вьетнамизации, и всем заправляли вьетнамцы. И, само собой, ничего не делали. Они никогда не выводили катера на реку, только днём и в хорошую погоду. Вылетали мы иногда на поддержку барж с боеприпасами, которые ходили вверх по реке, но при этом вроде как выполняли свои собственные задачи.

Мы оказывали поддержку АРВ и американским советникам, в основном взаимодействовали с сухопутными войсками. Работали обычно напрямую с наземными подразделениями. Я, вообще-то, много времени провёл, бродя по рисовым чекам (в пехотных патрулях) с сухопутными ребятами по всей дельте, чтобы изучить их тактику и приёмы.

Мы работали в координации с воздушной кавалерией. Они летали на вертолётах – 'Лохах', 'Сликах', ганшипах 'Хьюи' и 'Кобрах'. Мы объединялись и работали по целям вместе с ними. Мы держались выше них, и, когда они попадали в переделку, мы заходили с нашими тяжёлыми штуками. Мы сильно отличались от 'торопыг', реактивных самолётов, которые очень недолго могли висеть над местом и отличались очень малой точностью попаданий. Мы же могли бить в пределах десяти метров от своих. Вообще-то говоря, я часто, даже слишком часто сбрасывал боеприпасы на наши позиции, захваченные противником. Мы занимались непосредственной авиационной поддержкой так, как никто до нас не делал.

Когда мы вылетали с полной загрузкой, то не могли подниматься, по-моему, выше четырёх тысяч футов. С момента взлёта до набора высоты мы пролетали где-то с половину расстояния до цели, и мы очень часто работали с более низкой высоты. Мы буквально ходили по верхушкам деревьев. Летали мы круглосуточно, без выходных, день и ночь без перерыва, с загрузкой порядка трёх тысяч фунтов, в основном это были боеприпасы для вооружения, бьющего вперёд по курсу. У нас были пулемёты Гатлинга, по четыре пулемёта поменьше, 20-миллиметровые пушки и прочее. Сбрасывали мы и CBU, кассетные бомбы.

Шестьдесят процентов моих боевых вылетов были ночными, по большей части в плохую погоду, в сезон муссонных дождей или, что ещё хуже, в сухой сезон, когда крестьяне подпаливали свои поля, и видимость составляла полмили или меньше. А 'плохие ребята' выползали только в плохую погоду. Кроме нас никто больше не летал. Зачастую было страшно трудно просто вести самолёт и обнаруживать цели, потому что в Южном Вьетнаме надёжных навигационных средств не было. На наших самолётах не было сложного навигационного оборудования. Мы летали буквально 'от балды', приходилось летать под облаками. Если нижняя кромка облаков опускалась до сотни футов, а это случалось часто, мы летали ниже ста футов.

В более 80 процентов вылетов нас обстреливали. Пули из АК-47 прошивали наши самолёты постоянно. Время от времени приходилось сталкиваться и кое с чем покрупнее – 50-м калибром нас могли подбить наверняка.

Мы могли моментально получать сообщения из любого места в дельте на тревожной радиоволне. Скажем, среди ночи поступало сообщение. Дежурный его принимал и включал сирену для оповещения всех расчётов и пилотов. Спали мы в лётном обмундировании. Самолёты стояли наготове, всё включено, садись и лети. Лётчик с переднего сиденья бежал к самолётам, заводил левый пропеллер. Лётчик с заднего сиденья узнавал координаты, частоты, получал задание. Он запрыгивал в самолёт, и, как только пристегнётся – включаешь правый двигатель, и полетели. Снимаешь вооружение с предохранителей, и понеслась – через шесть минут после получения сообщения. До самого далёкого места, куда мы летали, было меньше двадцати минут, поэтому мы оказывались над целью в готовности кого-нибудь выручать за время в пределах двадцати пяти минут.

В темноте кое-что разглядеть можно. Дельта вдоль и поперёк изрезана каналами. Я знал все до единой деревни, каждый городок и хижину в дельте, каждый канал, каждый приток, каждый мельчайший изгиб, ручеёк, где какой огонёк, просто оттого, что летал над нею изо дня в день. Там сам себя постоянно натаскиваешь, сам себя страхуешь. Других-то навигационных средств не было. Надо было знать местность. Мы довольно часто вылетали по ночам для тренировки.

Случалось так, что летишь над каким-нибудь районом, тебя обстреливают. Связываешься с землёй, тебе сообщают, какая там часть противника, и очень часто получаешь добро на то, чтобы нанести по ним удар с воздуха. Иногда мы устраивали то, что сами называли 'на живца'. На одном самолёте выключались огни, а другой летел с включёнными огнями, спускался, летал на бреющем над районом и попадал под обстрел. И тогда тот, что был на самолёте с выключенными огнями, заходил на цель.

Дельта всегда была чем-то вроде ничейной земли, особенно в западной части, которая называлась Юминьским лесом. Там постоянно находились пара батальонов АСВ и отряды вьетконговцев. В Юмине у них располагались штабы. В течение многих лет силы южновьетнамского правительства никогда не заходили в тот район. В конце концов его зачистили. 9-я и 21-я дивизии АРВ дислоцировались в Юмине. И мы очень часто туда летали, поддерживали их с воздуха.

Там везде сплошь тройной лиственный покров, древесные кроны и джунглевая растительность в три слоя. Он практически непроницаем. Но большая часть того района подверглась дефолиации, и многие участки подверглись налётам B-52 'Arс Light' ['дуговой разряд']. Там всё было изрешечено, в воронках, и походило на обратную сторону луны; просто невероятный ущерб мы там природе нанесли. Глядишь с воздуха, и зрелище это просто поражает воображение. То есть ты сам пытаешься прикинуть, в каких объёмах валились бомбы и снаряды на те места.

Ну, а летали мы очень много, сутками напролёт. Где-то в сентябре 71-го нас привлекли к крупной операции в Юминьском лесу. На протяжении 168 часов мы постоянно вылетали по тревоге. Каждый боевой вылет был сделан по тревоге. 21-я дивизия АРВ вступила в бой с несколькими батальонами Вьетконга и АСВ, и битва там шла кровопролитная. Вылетаешь, выполняешь задание, возвращаешься, с ходу разворачиваешься – даже моторы не выключаешь. Заправляешься, заряжаешь оружие, и тут же летишь обратно. После третьего вылета, скорей всего меньше чем за три часа – перерыв. Идёшь в свою хибару, падаешь в койку. Часа через четыре таким же порядком перебирают всех остальных пилотов эскадрильи, и снова наступает твоя очередь. Мы занимались этим неделю. Наши самолёты получили много боевых повреждений, боеприпасов истратили чёртову кучу. Мы тогда установили рекорд среди авиационных подразделений во Вьетнаме по количеству поражённых с воздуха солдат противника.

Очень многие из вьетнамцев, не говоривших по-английски, знали по крайней мере два слова: 'Чёрные пони'. Нас так называли: 'Чёрные пони'. Арвины вьетнамскую авиацию никогда не вызывали. Они им не доверяли. У вьетнамских летунов очень часто случались недолёты, по своим попадали. Они летали на 'торопыгах', 'Скайрейдерах'. Не скажу, чтобы пилоты у них были не очень хорошие, потому что хороших пилотов было много. Но для нас служба там ограничивалась одним годом. Столько-то боевых вылетов. А у них вся жизнь состояла в этом. Они летали годами, делали тысячи боевых вылетов. Но никто из них по-настоящему делу не отдавался. Всегда можно было отложить на завтра. По ночам или в плохую погоду они не летали. Летали только при хорошей погоде. И очень часто было так, что они совсем не летали по выходным. Они по выходным брали свои самолёты-корректировщики и вылетали целыми семьями в Далат на пикник.

Однажды нас отправили оказывать авиационную поддержку одной группе, действовавшей в районе, который был зоной свободного огня. Мы не знали, что там за цель, а очень часто такие цели выдумывались старейшинами провинций, когда люди не платили налоги, или по другой какой причине. Мы вылетели прикрывать армейскую операцию, в ходе которой одну деревню буквально разрушили до основанья. Пилоты 'Лохов' забрасывали в окна гранаты, стреляли по всем животным подряд. Мы висели там на высоте три тысячи футов на тот случай, если они попадут под сильный огонь, и просто глядели на всё это с рациями на приёме. Я был просто до предела поражён. Когда я смотрел на это, я понял, что у той операции не было реальной военной задачи. По ним в ответ совсем не стреляли. Кто-то посчитал, что там вьетконговский район сосредоточения или что-то ещё. Там была 'вьетконговская деревня'. Они попросили нас зайти на пару целей. Мы ответили, что у нас горючее на исходе, и улетели.

Я однажды под военно-полевой суд чуть не попал. Я ни от кого не мог получить разрешения на вылет, в тот день праздник был, Рождество или что-то ещё, а арвинам буквально давали просраться. И ни от кого не мог я получить разрешения. И я самостоятельно решил нанести удар с воздуха. Просто взялся и сделал. Погода была плохая, нас сильно обстреляли, но мы спасли тех ребят от разгрома.

Мы вернулись в эскадрилью, и шкипер стал говорить, что подаст на нас бумаги на какое-нибудь поощрение, и тут же я услышал, что нас собираются отправить в Сайгон объяснять, почему нас не надо отдавать под военно-полевой суд за нарушение Правил боя. Отмазались мы тогда. Но время от времени правила нарушать приходилось, хоть и были они весьма строгими.

Вот в сухопутных войсках, с другой стороны, их нарушали, по-моему, систематически. Они летали намного ниже над землёй, вертолёты их, и, бывало, заходили на цель с ручными гранатами, просто чтобы их там взбодрить. Я уверен, что почти все в тех местах, включая мирных жителей, были вооружены. И, ставя себя на их место, если бы кто-нибудь зашёл на мой дом над верхушками деревьев и бросил в него гранату, я бы тоже в ответ стрелял.

Вообще-то, я привык считать себя человеком с профессиональным отношением к делу. За что бы я ни взялся, стараюсь сделать всё как можно лучше. В этом смысле я очень целеустремлённый человек. Я много занимался сам. Я по-настоящему знал свой самолёт, разбирался в заданиях своих, в тактике, в людях. Я полностью отдавался делу. Я работоголик. Я могу подолгу не спать. Поэтому, когда я не летал, я занимался другими делами в эскадрильи. Я просто с головой ушёл в работу, и оставлял для себя очень мало свободного времени. А когда оставался без дела, я просто пил.

Я человек сам семейный, и поэтому ужасно переживал, когда приходилось вылетать на задания в деревни или населённые районы. Особенно когда сталкивался с сиротами, я видел множество детишек с явно военными ранениями. А когда видишь захваченных военнопленных и результаты собственной деятельности, это действует с огромной силой. Я стал замечать разницу между пилотами и другими людьми из тех, кто участвовал в боях. Пилоты видели войну в другом ракурсе. Для них, собственно, война есть взаимоотношения между человеком и техникой, часть этакого образа мыслей, присущего именно американцам, представление о том, что ты сам себе ставишь сложную задачу и используешь технику для её разрешения. То есть война технологическая.

Через какое-то время меня всё так достало, что я много времени стал проводить в католическом приюте для сирот в Кантхо. Ближе к отъезду я проводил там всё свободное время. Проводил там больше времени, чем, наверно, полагалось, пренебрегал некоторыми из своих обязанностей. Но я к детишкам привязался. Называлось это место 'Приют 'Провидение''. Там работали четыре или пять монахинь-католичек, а количество детей колебалось от 160 до 190. Меня это так трогало, как ничто на свете. Они теряли от десяти до пятнадцати детишек в неделю из-за болезней и плохого питания. Но нам удалось насобирать для них кучу всего, мы строили здания, сооружения и помогали заботиться об этих детишках. Из-за этого в жизни моей появлялась человечность.

Мы организовывали в Соединённых Штатах кампании по сбору одежды. Жена моя работала медсестрой и присылала медицинские принадлежности. Я познакомился с ней, когда служил на флоте и учился на лётчика. У нас с Барбарой есть ребёнок, который родился в феврале 1970 года, и мне было очень трудно оставлять дома полуторагодовалого ребёнка. Когда я женился, жена моя даже машину водить не умела.

Я страшно много думал о жене и ребёнке. В глубине души я никогда не забывал, что на всё подписался добровольно. Мало того, что пошёл добровольцем, я ещё и всякими невероятными путями пробивался в эту эскадрилью. Сомнения в правильности этого решения посещали меня часто. А пошёл я на это по нескольким причинам. Я сделал это, потому что люблю летать, а это самый главный критерий, а также ради того, что мужчине, наверно, и будет понятно. А женщине, скорей всего, понять это будет сложнее, особенно жене, когда ты от неё уезжаешь.

Её это всерьёз расстроило, но она старалась скрывать это как только могла, потому что знала, как это на меня действовало. Мы на эту тему ни разу не разговаривали. Вообще-то, я до последней недели даже никак не готовился. Разобрался со счетами, финансами, со всем прочим... Потому что мы не хотели заниматься этим, пока не стало абсолютно необходимо это сделать. И наконец, где-то за две недели до отъезда, я начал учить её водить машину. Оказалось, что терпения у меня вовсе нет. Я работал лётчиком-инструктором, но не мог обучить её вождению. Поэтому в конце концов я отправил её в автошколу.

Когда семья не вместе, это очень тяжело. Жёны, оставшиеся здесь, образовали сплочённую ассоциацию, и каждый раз, когда мы теряли пилота или происходил какой-нибудь несчастный случай, жена нашего командира ещё с несколькими жёнами собирались, обзванивали всех и собирались, чтобы не раскисать.

Я старался загружать себя делами до предела, чтобы не скучать по дому. Очень трудно месяцами осознавать, что домой пока не вернуться, и надо держать себя в руках. Надо уйти в работу, а в противном случае... Нельзя себе дозволять скучать по дому. О себе самом надо беспокоиться. Настраиваться на боевые вылеты само по себе уже страшно нелегко, а позволишь себе думать о семье – будешь хуже работать.

Моё первое боевое задание состояло в том, чтобы обеспечивать воздушное прикрытие для шоу 'Мисс Америка' в Кантхо. Мы летали над тем районом на высоте в пару тысяч футов, и нам сообщили, что на периметре по нашим начали постреливать. Я сидел на заднем сиденье, а впереди сидел парень – таких чокнутных ребят я мало видел. Он сказал: 'Вот они где, вон там. А теперь полюбуйся'. И выключил огни и пошёл вниз – а тем времен шоу 'Мисс Америка' шло себе всего в паре сотен метров оттуда.

Заходит на цель, и в этот момент включает огни. Мы были на высоте триста футов, очень-очень низко зашли, чтобы ударить из пушек и пулемётов. И вдруг по нам открыли огонь. Зелёные трассеры начали буквально сходиться на фонаре нашей кабины с двух разных точек, с обеих сторон. И вот мы всего в паре сотен футов от земли. Он сбрасывает газ, из-за чего воздушная скорость падает, и под огнём летишь дольше, но при этом появляется больше шансов и самому пострелять. Он открывает огонь из пулемётов и поливает по всему участку. Мы пару проходов сделали. И в самом деле – трассеры в нас больше не летели. Прищучили мы их.

Когда я увидел, как в нас летят те пули, я испугался до чёртиков. Как-то трудно поверить, что кто-то там сидит и хочет тебя убить, но через какое-то время этот факт до тебя доходит. Особенно после того как в самолёт пара пуль попадёт.

Когда беседуешь с пилотом, то видишь войну совсем с другой стороны. Вот почему у военнопленных всё складывалась так хорошо. Здесь речь идёт о людях с высокой квалификацией, хорошим образованием, патриотизм у них в основном на высоте, они не подвергают сомнению ни приказы, ни то, что делают. В моём случае во многом всё было так, вот только из-за того, что нам приходилось жить на земле, бок о бок с вьетнамцами, и видеть, что происходит вокруг, мне сдаётся, что наши пилоты намного острее воспринимали ситуацию, чем пилоты В-52, дислоцированных в Таиланде.

У меня были кое-какие серьёзные сомнения по поводу той войны до того, как я туда попал, а когда я туда попал и побеседовал со многими вьетнамцами, многие мои иллюзии пропали. Но я делал то, что делал, потому что по-другому практически нельзя. Это как с футболистом: если не выкладываешься на 100 процентов, а сдерживаешься и играешь на 96, как раз в этом случае травму и получаешь. Главное – себя правильно настроить. Вот как я на то смотрел. К тому же от меня зависели другие люди, не только мой ведомый и те, с кем я летал, но и наземный персонал.