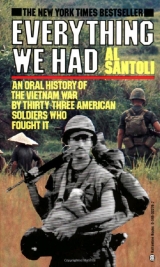

Текст книги "Все, что было у нас"

Автор книги: Ал Сантоли

Жанры:

Военная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)

По дороге в Хюэ мы захватили базу. Мы назвали это место базой, но, возможно, это был всего лишь перевалочный пункт – там были ранцы, совсем как наши, уложенные в ряд на земле. Дико как-то было: думаешь, что преследуешь их по пятам, а затем вдруг обнаруживаешь, и вот они – перерывчик у них на физподготовку или аудиторные занятия в казарме – не знаю, что уж они там делали. Но психологически это нас потрясло – блин, а они ведь такие же дисциплинированные и умелые, как и мы. Настолько в себе уверены, что могут просто отойти, оставив свое барахло, как будто на полевых занятиях, на учениях. А может, так оно и было. Может, я для них и представлял собой учебный объект. С той разницей, что стреляли мы боевыми патронами. Мы вскрыли их ранцы, там были комплекты гражданской одежды, военного обмундирования, личные вещи. Мне даже всерьёз показалось, что они и не воевали совсем, вот только знали мы, что дерёмся с ними ежедневно.

Северные вьетнамцы – с ними я только и сражался. Я появился в Хюэ и увидел тела мирных жителей, уложенные в ряд. Я знаю, что я их не убивал. Американцы не стреляют в людей издалека и не укладывают тела рядами. Поэтому когда приходишь и видишь, как они лежат там рядком на животе, с руками, завязанными за спиной, то понимаешь, что именно бойцы АСВ это сделали. Я знаю, что это были не американцы, потому что мы были первыми, кто вошёл в ту часть поселка. Они и буйволов поубивали, всё подряд.

Шла гражданская война, и мы были в гуще неё, и они убивали нас – так же как и мы убивали их. Понимаешь, эти бедные жертвы, у которых были родственники на Севере и родственники на Юге... Единственное сравнение, которое приходит на ум – это когда меня послали на детройтские беспорядки со 101-й, до того как я отправился в Нам. Когда я ехал обратно, то больше всего боялся попасть в Форт-Дикс, потому что, хоть и хотелось мне быть рядом с домом, я не желал завязнуть в этой борьбе с беспорядками. Я сказал: 'Да будь я проклят, если проделаю такой долгий путь обратно из Вьетнама для того, чтобы подавлять беспорядки, и чтобы кто-нибудь швырнул бутылку или кирпич и раскроил мне голову'. Как тут реагировать? Спускать курок? Стрелять по своим же соотечественникам?

Патриотизм – это не более чем преданность друзьям, людям, семьям... Я ведь совсем не знал тех ребят во Вьетнаме, пока туда не приехал, и не было разницы, хоть ты завтра появись в моем взводе – если попадём под огонь, я пойду и попытаюсь тебя спасти, так же, как сделал бы это для любого другого, с кем пробыл рядом месяц, два месяца, три месяца. С людьми сходились моментально.

Вот что я узнал, уже после того как побывал в Хюэ и вернулся оттуда (а тогда не знал из-за культурных различий) – насколько важное значение имеют сосны, растущие в гуще джунглей. Всякий раз, когда умирал кто-то сравнительно знаменитый, в его честь сажали сосну, чтобы дух его жил вечно. У меня был преподаватель, вьетнамец, когда я пошел учиться после службы. Его отец был известнейшим поэтом в Хюэ, и в честь его было посажено дерево. У меня так и не хватило духа рассказать этому преподавателю, с которым я дружил, что я часто развешивал своё пончо на таких деревьях. Я ведь думал, что спать там просто замечательно, потому что сосновые иголки такие красивые, и так чисто там всегда было. До меня и не доходило, что в таких местах было что-то особенное. Иголки мы использовали для разведения костров. Выкапывали неглубокие ячейки в живых изгородях вокруг – окапывались. Святотатство. В каком-то смысле дух его отца предоставлял мне кров, и в этом есть какая-то ирония.

Когда мы подошли к рисовым лачугам, для нас это был настоящий праздник, потому что мы уже столько месяцев подряд ничего не готовили поесть. Вышел маленький мальчик, попросил дать ему сухпая. Когда они просят сухпай, то понятно, что бедствуют, потому что еда эта просто ужасна. Он решил поделиться с нами ужином и вынес немного рыбы. Ничего столь же чертовски горячего я в жизни не ел. Столько времени прошло, а я хоть сейчас могу вспомнить, что рыба эта просто дышала жаром. Мы поделили еду и спросили, где он живёт. Он указал на дом на поляне. Сказал, что живёт там с сестрой, а мы сказали: 'Ну, а что бы твоей сестре не выйти оттуда и не отужинать с нами?' А он: 'Ей нельзя. Ви-си увидят её с нами ― убьют'. Мы сказали: 'А ты? Тебя же увидят'. Он ответил, что это нестрашно, потому что они понимают, что он добывает пропитание.

В общем, как всегда: ты уходишь, те возвращаются, а людям надо с этим уживаться. Им надо учитывать тот факт, что мы уйдём насовсем, а их оставим. Но вот что поразило меня в тот день, когда я глядел на того пацана – я не знал, сколько ему лет, но определенно меньше десяти – это то, что всю свою жизнь он знал, что такое война. А потом, после того как мы уйдем, ему скажут, что это, наверное, американцы проходили и изнасиловали его сестру. А может, это вьетконговцы изнасиловали его сестру, потому что она позволила американцам это сделать. А если бы американцы, предположим, увидели ее с вьетконговцами, они бы... Всё это было просто... Это был явный знак. Это была настоящая трагедия, и от этого можно было прийти в ужас. Я пытался представить, каким бы сам стал, если бы такое происходило в моем родном городе. Может быть, это стало бы поворотным пунктом моей жизни, по крайней мере в том, что касается войны.

Пока мы действовали в окрестностях Хюэ, мы не размещались в населённых местах. Мы были в горах, и в сухой сезон, и в дождливый, в разных районах. Помню, как нам пришлось форсировать реку ночью, чтобы расположить там заградительный отряд перед ожидавшимся на следующий день масштабным вторжением, как это называлось, и на вьетконг-контролируемой территории, если использовать нашу тогдашнюю терминологию. Вьетконговцы контролировали район с одной стороны реки, а арвины – с другой. Мы всегда действовали вместе с южными вьетнамцами; по нашим прикидкам, среди них обязательно были те, кто сочувствовал вьетконгу. И арвины, с которыми мы работали вместе, отказались форсировать реку. В общем, скажу тебе две вещи: они или ждали, когда нас перестреляют, или хотели мне сказать: 'Слушай, в этом толку нет. Они нас не трогают, а мы их не трогаем'. Классно устроились. Выживание, так ведь? Но нас заставили форсировать ту проклятую реку.

Мне пришлось послать на тот берег свой взвод. Меня это взбесило, я ничего не мог понять, и даже больше того. Но мы сделали свое дело, а так ведь постоянно происходило. Когда бы ни пошли в засаду с АРВ, они так сильно шумели, что никто бы и пошёл в те места, где была засада. Поэтому бояться было нечего. На тебя никто не нападал, но с другой стороны, и задачи никогда не выполнялись, и для американских солдат это было непонятно. И непонятным было то, что арвины не желали сражаться за свою страну. А с чего сражаться нам? Хотите послать нас на задание, чтобы мы сами себя защищали, не прицепляйте к нам этих ребят, потому что они сбегут. Драться-то они не собираются.

Была пара подразделений, южновьетнамских морпехов, рейнджеров и воздушных десантников, которые по большей части держались и сражались, но вот работать вместе с АРВ или Народными силами, или полицией – это было сущее наказание.

Кроме того, каждый раз, когда мы работали с ними, обязательно появлялась S-5 [американская военная разведка] и интересовались, как дела. Они пытались завоевать сердца и умы этих людей, чего я никогда до конца понять не мог, потому что не думаю, что там было что завоевывать. Я считал, что нам следует просто уйти. Разброд был и в военном смысле, и, конечно, психологическом.

Помню, отправились мы однажды на операцию, и нас придали 1-й кавалерийской. Мы обеспечивали охранение в полном объёме для группы, которая разминировала дорогу. Ну и вот, там оказалась группа с минами дистанционного подрыва. Когда грузовик переехал мост, группа подрывников взорвала свою мину. В грузовике были мои подчиненные. Я заметил, как вьетконговцы убежали в деревню, и, проделав что полагалось, мы отправились за ними.

В деревне никого не было, одна лишь престарелая супружеская пара, и полным-полно вьетконговской литературы. Я в этом смысла не видел, абсолютно не видел. Почему эта деревня стояла там, почему это престарелая пара была там, почему они убивали... То есть, я знаю, что смысл в этом был, но я просто не мог все это сложить воедино. Я проделал всё, чему научился во время подготовки. Надо подойти к костровищу и снять верхний слой пепла, чтобы увидеть, нет ли под ним горячих углей. Все там было тёплым. Горшки тёплые, угольки под ними тёплые. И мои подчинённые явно были в невеселом настроении. Один из наших погиб, пару других ранило, и сапёров тоже. Они просто взлетели на воздух, и всё.

Когда раздался взрыв, в нашем направлении полетел какой-то предмет. Прикидываю здраво. Сколько времени будет лететь? Не очень долго, подумал я. Но казалось, что летит он уже долго, и он был высоко в воздухе, и этот темный предмет перемещался, а я на него глядел. Я застыл на месте, глядя на него. Он меня почти загипнотизировал. И вот, два матёрых боевых ветерана стоят там пригнувшись и смотрят, как что-то летит в нас по воздуху. Я подумал спокойно: 'Сейчас в меня попадёт'. Мы глядели, глядели, и глядели на него. А он всё приближался, приближался и приближался. Похоже, в какой-то момент мы оба поняли, что это не мина, не мина это... А кусок человеческого тела. И стояли мы, он и я, футах в трех друг от друга. Предмет упал на землю между нами. Это был ботинок, а в нём нога, оторванная на уровне обреза голенища ботинка. Он приземлился в стоячем положении, чёрт возьми, и было всё прямо как в кино.

Однако мы не стали открывать огня по деревне. Я видел, как те два парня бежали, а потом, когда мы добрались до деревни и обнаружили ту престарелую пару, я понял, что деревня явно использовалась противником. Я попытался организовать своих подчиненных и разобраться в том, что я мог предпринять. Поэтому я решил – говоря военным языком – дать своим подчинённым повоевать психологически. Сожжём хижины, за исключением той, что принадлежит престарелой паре, которая по какой-то причине осталась в деревне – их имущества мы не тронули. Мы просто сожгли деревню дотла, лишили противника крова в виде этой деревни, хотя они могли и выстроить дома заново; они были из одной лишь травы и сорняков. Пока мы сжигали деревню, подошёл майор из 1-й кавалерийской. В поле знаков различия я никогда не носил, и он пытался их отыскать. Он спросил: 'Кто здесь командует?' Я, говорю. А он: 'А ты кто такой?' И я сказал ему, что я лейтенант Сантос. Он говорит: 'Ты тут это устроил?' Я сказал: 'Ага. Мы искали тех, кто взорвал мину. Они убежали в эту деревню. Мы вошли в нее и стали их искать. Это вьетконговская деревня и...'

Дело было скорее не в том, что мы их упустили, а в том, что мы были раздосадованы из-за того, что нас подорвали издалека, а тут ещё и старики эти, стоят и повторяют: 'Нет Ви-си, нет Ви-си'. А всё вокруг них говорит о том, что кто-то только что отсюда ушел. И что прикажете делать? По моему мнению, определить мои обязанности было бы сложновато. Я должен был блюсти американские военные традиции, вся такая прочая хрень. Я должен был заботиться о своих подчинённых. И я чувствовал, что приоритеты моих обязанностей лежат скорее внизу, чем вверху. Я стоял не за Америку. Я не стоял за S-5 или 1-ю кавалерийскую, или какая там ещё есть хрень. Я должен был сделать всё, чтобы эти тридцать парней ― которых на самом деле никогда не было тридцать; восемнадцать или двадцать два ― оставались здоровыми на голову. И если военнослужащие сожгут несколько травяных хижин, и при этом никого не убьют и не никому не причинят вреда, но только лишат противника убежища от дождя, которое он до этого находил без труда – сделать это стоило.

Очень непонятная сложилась ситуация. Мы считали, что делали то, что и должны делать, и они это поймут. Но, очевидно, мы испортили всю их работу по завоеванию сердец и умов. Я сказал им: 'О чем это вы, 'сердца и умы'? Посмотрите, что они только что сделали с нами. То есть я должен ежедневно рисковать жизнями своих людей, чтобы вы пришли и рассказали мне, что этот народ верит в Америку?'

Эти парни из S-5 были с базы. Они работали с самолётов, разбрасывали всякие пропагандистские листовки. Листовки эти для тебя ничто, когда поднимаешь одну из них рядом с мёртвым американцем. Они работали в вакууме. Они работали в большем вакууме, чем я. Я пришел туда с какими-то идеалами. А эти ребята были просто дебилы.

Я в итоге туда отправился... Звучит банально, но вот как я думал, когда пошёл служить: если не пойду я, вместо меня придётся кому-нибудь еще. Как мог я считать себя человеком, на которого можно положиться, зная, что кто-то другой, наверное, погиб из-за того, что я туда не поехал? Это был вопрос о том, достаточно ли во мне уверенности в себе, или настолько ли я крепок в своих убеждениях в том, что так и надо поступать, и что мое дело – сделать так, чтобы кто-то другой туда не поехал. Потому я и пошел.

По сути, всё дело было лишь в том, чтоб выжить. Всего лишь вернуться домой и снова увидеть друзей, семью, не посрамить их, не доставить им неприятностей. Вернуться в Америку. И не в том смысле, что 'Америка великая, страна моя прекрасная'. Другими словами, рос-то я не в Пенсильвании, например – а там очень красиво – а возвращаться надо было на Лонг-Айленд и в Нью-Йорк. Машины, люди, шум. Я просто хотел домой. И я думаю, что главное, от чего люди были оторваны, это их семьи. То есть, ты думал, что жизнь кончена... Моя философия состоит в следующем, и я обычно говорил мужикам следующее: они приходили ко мне во взвод, и я говорил им, что это лучший взвод в батальоне. Скорее всего, и батальон – лучший в бригаде, бригада – лучшая в дивизии, и вся такая прочая хрень.

Я говорил: 'С тобой может случиться только одно из двух. Тебя могут ранить, и ты уедешь домой до срока. Погибнуть тоже можешь. И тогда тебе будет реально насрать на всё. Просто станешь покойником. Сам я планирую уехать домой, и, думаю, когда придёт твоя очередь возвращаться домой, то лучше всего уехать домой невредимым. Будешь держаться за меня, сможешь удержаться, выучишься у здешних ребят – тебя не ранят. Ты не погибнешь. Продержишься здесь целый год, мать его так, и уедешь домой – вот именно это и есть самое плохое, что может случиться, и именно к этому ты должен стремиться'. Я в это верил. По-настоящему верил. Именно это мы и делали. Мы всерьёз старались всё это делать.

Там не следовало близко сходиться с людьми. Меня так выучили ― не сходиться близко с подчинёнными. Меня научили держать дистанцию. И не просто из-за того, что они потеряли бы к тебе уважение, но потому, что ты никогда не смог бы ими управлять, ты не был бы объективен при принятии решений, если бы у тебя были друзья. Ты бы держался к ним поближе – простая логика. По-настоящему трудно это было – быть офицером. То есть, это просто титул такой – офицер. И странно так: подчинённые тебя ненавидят, но стоит раздаться выстрелу, они глядят на тебя: 'Что делать-то, лейтенант?' Любой из них хочет сказать: 'Давайте заляжем. Давайте ничего делать не будем'. В поле ты всегда ищешь лидера. В армии просто так устроено – они заранее определены по званию – не обязательно на основании профессионализма или компетентности, или чего там ещё полагается. То есть, например, надо понимать, что лишь из-за того, что кто-то старше тебя по званию или по возрасту, это ещё не означает, что он умнее.

Вот ещё чему научился во Вьетнаме. В детстве и дома, и в школе меня окружали американцы со всех концов страны. Но там я не осознавал, что я отличаюсь от других только потому, что фамилия у меня Сантос, пока не обнаружил позднее, что в армии это что-то значит – в плане того, как люди ко мне относились. Ну, испанская у меня фамилия – я о том даже и не думал. Считал только, что я белый, как и все остальные. Я вырос в ватаге, которая заправляла школой, среди главных во всех клубах. Мы же спортсмены, вся эта хрень...

Что я хочу сказать? – я служил в десанте. Десантники – крутые ребята, всё такое, лучше всех. Поэтому я пытался отыскать хоть какую-нибудь поддержку. Само собой, я тянулся к ребятам, которые, как я думал, считали меня своим: 'Ух-ты, в колледже учился. Привет, ты тоже спортсмен? И это тоже? Класс'. Ну и вот, не все они из Нью-Йорка, тем более с Лонг-Айленда. Они со всех концов страны.

Я выяснил, что вся эта хрень не является показателем того, как ты себя поведёшь в стрессовой ситуации. Такой он искусственный, этот мир, в котором мы живем. А в войсках ты можешь быть высоким, маленьким, худым, толстым, симпатичным, неказистым, страшненьким – без разницы. Фамилия, цвет кожи – в бою всё это ничего не значит. Пули разбираться не будут. И, думаю, некоторые из самых малорослых ребят тащили больше груза, чем самые здоровые, потому что в силах были делать это психологически. Они могли выдерживать больше напрягов – хоть физических, хоть психологических, потому что были сильнее.

Всё это никоим образом не лишило меня уверенности в себе. Я был исполнен решимости. Частично решимость моя проистекала из того факта, что я отвечал за то, чтобы эти ребята вернулись домой. Восемь моих подчинённых погибли там, и два человека получили ранения. Вся моя решимость была направлена на одно – защищать нас всех. Я писал очень мало писем домой, потому что говорить было не о чем. Но я следил за приходящей почтой. Почту привозили и оставляли на КП (командном пункте), и я наблюдал. Скажем, Джоунз на одной неделе письма получал, а потом я замечал, что в его почте возникал перерыв. И я тогда наблюдал за этим парнем, чтобы посмотреть, сказалось ли это на нём, не подавлен ли он. А если во время следующей раздачи писем он снова ничего не получал, тогда я подсаживался к нему и беседовал.

Или вот: в голову я всегда ставил троих человек, и я всегда был третьим номером, потому что чувствовал, что не могу заставлять подчинённых делать что-то такое, чего сам бы делать не стал. Поэтому я ходил первым. Если меня убьют, они поймут, что самим лучше в такую ситуацию не попадать. Так ведь? Немного дурная психология, но думаю, она подходила моей должности в силу представлений о выживании и справедливости. Но я, бывало, иду в голове с этим парнем и говорю: 'Чёрт, снова писем нет'. Вроде как ищу у него сочувствия за счёт отождествления. Не успев сделать и пары шагов, этот парень выкладывает мне всё, что случилось, если это важно. А если ничего серьёзного, то я просто перевожу разговор на другие темы. Но если парню и в самом деле плохо, продолжаю с ним беседовать.

Я был как отец и мать для этих парней, пусть они даже о том и не знали. Они тащили больше боеприпасов или оружия, чем все другие. Очень часто в промежутках между ситуациями, когда в них возникает нужда, охереть как тяжко всё это таскать. Но я хотел сделать так, чтобы все тридцать парней вернулись домой. Не вышло. Я помню, как они погибали. Я вспоминаю их имена периодически, но всех восьмерых сразу припомнить не смогу. Но я их помню. До сегодняшнего дня.

Я почти что могу представить себе свой взвод как наяву, какого они были роста, откуда родом, кто что делал – то есть кто плакал, а кто не плакал. Я питаю к этим людям очень глубокие чувства. Я говорю 'мои мужики', но ведь средний возраст во взводе был порядка девятнадцати лет. Был у нас и взрослый парень, Куган. Ему было двадцать восемь, 'Батя'.

Однажды, когда я после ранения ожидал возвращения в поле в базовом лагере, подошёл ко мне один салага. Звали его Питерсон. Он молод был – то есть совсем мальчуган. Его кто-то отправил ко мне. Ему надо было с кем-нибудь переговорить: он не хотел оставаться в стране. Его брат служил в ВМС, где-то на корабле, и он хотел узнать, могло ли это помочь ему выбраться из Вьетнама. Я объяснил ему, насколько знал, каковы правила. Я сказал ему: 'Насколько я понимаю, тебя в поле воевать отправляют. В какую роту определили?' Он сказал, что в роту 'Чарли'. Я сказал: 'Слушай, когда туда попадёшь, скажи, что хочешь в третий взвод. Там это самый хороший взвод, чёрт возьми. Там о тебе позаботятся'.

Он очень расстроился и ушёл. Я позвонил своим в поле и сообщил, что скоро прибудет этот паренёк – хотел, чтоб он попал в мой взвод. Я туда отправился двумя днями позже. Он сидел, а они объясняли ему, что и как. Он совсем пацанчик был.

Дело не столько в том, что он был моложе нас, он по нашим стандартам был ребёнок ещё. Мы быстро взрослели. На нас обрушивалось столько дерьма, и столько мы узнавали о себе – что в тебе хорошего, что плохого, в чём твои сильные стороны, в чём слабости – если ты был честен наедине с собой – и так быстро, что это было равносильно взрослению. Вполне можно было ощущать себя восьмидесятилетним, со взглядом, устремленным в прошлое или будущее – с какой стороны подойти. Только так и можно выживать.

Мне нужно было знать, как каждый себя поведёт, из-за старой такой штуки: цепь не крепче самого слабого звена. Я всегда обеспечивал защиту для своего самого слабого звена. Я никогда не ставил своё самое слабое звено в голову, никогда не ставил его на фланг. В то же время я делал так, чтобы все думали, что самое слабое звено тащит свою долю. Поэтому иногда было трудно придумывать – как сделать так, чтобы отдавать приказы взводу и перекладывать обязанности с одного на другого. Однако Питерсон пришел в марте, и, по-моему, к маю – двумя месяцами позже – этот самый Питерсон во всех отношениях был образцовым воином. То есть парень этот был уверен в себе. Мы его таким сделали. То есть мы его приняли, этого парня, заплаканного и перепуганного, совершенно неуверенного в себе, и сделали так, чтобы он эту уверенность обрёл. Он побывал в боях, но остальные защищали его, и держали его подальше от неприятностей. Он стал такой уверенный в своих силах, и было по-настоящему приятно, типа как смотреть, как растёт твой собственный ребёнок. Все вроде как принимали его за маленького братика.

В общем, был один из таких дней, когда ничего такого не ждешь. Какое-то время в перестрелки мы не вступали. Он захотел пойти головным. Я говорю: 'Кто в голове?' – 'Питерсон'. Я говорю: 'Что это он там делает?' Он хотел идти головным. Я выстраивал свой взвод необычным образом. Я был в середине, поэтому голова строя, где шёл он, являлась правым флангом, потому что там были люди на тропе. И вот мы на открытом месте. В сравнительной безопасности. Несколько наших правил: если тебя ранят, не говори ни слова, не вопи. Сиди на месте. Мы знаем, где ты есть. Мы знаем, где ты упал. Мы туда придем.

На тропе – люди, а мы, похоже, расслабились. Раздались выстрелы, и кто-то заорал: 'Питерсон!'. Поэтому мы немедленно бросились вперёд. Я оторвался. Я никогда не приказывал своим людям идти вперёд без меня. Я всегда шёл с ними. Я был впереди всех на той тропе. Питерсон начал вопить. Раздались ещё два выстрела. Тишина. Я просто замер на месте. Питерсон погиб. И, конечно, никто не мог в это поверить. Мы хотели идти вперёд, за ним. Я сказал: 'Убили его. Бросьте'. Нас прижали к земле, откуда-то слева.

Командир батальона был в чоппере прямо над нами. Говорит: 'Не вижу я вас'. Отвечаю: 'А вы и не должны нас видеть. Тому нас и учили, скрывать свое местонахождение. Я вас вижу. Я знаю, куда летит вертолёт, и наведу сейчас на место – дам азимут – чтобы сообщить, где мы сейчас. Вон там вижу двух человек. Это они. Бейте по ним'. Он говорит: 'Я не могу рисковать. Это, наверное, твои'. Я отвечаю: 'Ничего похожего на такую местность рядом с нами нет. Они перед вами. Просто дайте огня из этого чёртового чоппера, и попадёте. Мы позади вас'. Он отказался. Так мы тех двоих и не нашли.

Добрались до Питерсона. Поскольку мы слышали, как Питерсон орал, мы знали, что в него попали дважды. Первый выстрел попал в руку. Второй пришёлся в голову. Не завопи он, был бы жив. Без вопросов, был бы жив. Он растерялся. Сломался.

До сегодняшнего дня уверен, что то, что я сделал там, было необходимо, хотя и считаю, что в определённый момент это была одна из самых жестоких вещей, которые можно проделать с человеком. Каждый раз, после того как кого-нибудь ранят или убьют, психологически ты наиболее уязвим для внушения. Я знал, что сейчас скажу. Я собрал взвод и сказал им, что вот этот раненый, этот убитый человек, их приятель, их друг, облажался, потому что сделал нечто такое, чего я ему говорил не делать. Он сделал то, что его научили не делать. И, сделав это, он подверг риску жизни нас всех. Само собой, можете его жалеть, но теперь вы знаете, почему он погиб. Хотите, чтобы и вас постиг его конец? Хотите, чтобы мы переживали за вас так же, как вы переживаете за него? Валяйте, лажайтесь. Но вот что он сделал неправильно...

В одном я уверен – психологически мы должны были оставаться на ногах. И именно в этот момент я их ударил, когда они были наиболее уязвимы, растоптал их – им-то это, может, и не понравилось, но они навсегда запомнили то, что я сказал. Это было важно.

В тот день, когда Питерсон... Я сказал взводу идти вперёд, отстал от них в поле, сел и попытался заплакать. Это случилось впервые, и... Я отправил свой взвод вперёд, потому что во время начальной подготовки в Форт-Худе наш сержант-инструктор однажды заболел гриппом. Он заставил взвод повернуться кругом, и в это же время мы услышали, как его вырвало – он сделал всё вовремя, чтобы мы его таким не увидели. Мы поняли, почему он так поступил. И это мне запомнилось. И в тот день, явно рискуя жизнью, я отправил взвод вперёд, потому что знал, что они понимают, как я себя чувствую. У меня были личные вещи Питерсона, и среди них было письмо, адресованное, как я подозреваю, его девушке. На конверте были цветочки. Девятнадцать лет. Когда он прибыл, ему было восемнадцать. Юный пацанчик был. Наш пацанчик, о котором мы собирались заботиться. В каком-то смысле мы его усыновили. Мы намеревались провести его до конца. Он так не хотел погибать. Ему там было такое же место, как и нам, не больше. Даже меньше.

Понимаешь, я никогда не плакал во Вьетнаме. А тогда я заплакал – в первый и единственный раз. Я в душе постоянно плакал. Так мне невесело было. Но я никогда не плакал. Не из-за того, что, мол, мужик или не мужик, но ведь офицер, и плакать не должен, никаких эмоций.

Насколько я знаю, никто во всём моем взводе не хотел убивать, не было никого, кто убивал бы раньше. Был один парень, Хейнор, ковбой этакий, молодой, нахальный: 'Ух-ты, это же приключение'. Он спас меня от гибели и покинул поле боя раненым, в результате того, что спас меня от гибели. Мне казалось, он один был такой. Блин, это было просто... Или держишься друг за друга, или не держишься.

Помню, как страшно мёрз однажды ночью, и как мне хотелось подползти к радисту – мы провели десять месяцев вместе, и в этом нет никакого сексуального подтекста или чего-то ещё. Мне было страшно холодно. А он был человеком, который был рядом каждый день, каждую минуту, и мне просто захотелось, чтобы два тела оказались рядом. Я не смог этого сделать. Я не мог этого сделать из-за того факта, что этим я проявил бы свою слабость. Я стал бы чересчур близок с ним психологически, и очень переживал бы по этому поводу. Чёрт, до чего ж там было одиноко.

Я был убеждён, что мой взвод должен тащить больше боеприпасов, больше оружия, и что я сам должен тащить больше боеприпасов, чем любой другой во взводе. Потому что однажды в роте кончились патроны, и у нас одних немного ещё оставалось, поэтому мы удерживали позицию, пока другие взводы отходили. С тех пор я был убеждён, что тащить их надо. Кто его знает? Делаешь то, что спасает их от гибели, а они тебя за это ненавидят. Сейчас-то им совестно, но они остались в живых, и при этом будут меня ненавидеть за то, что я спас их от смерти. И если им было ужасно тяжело, когда это происходило, они будут ненавидеть меня за то, что это я заставил их так страдать. Понимаешь, так вот... Или я заслужил их уважение. Я никогда не буду... То есть раз или два кто-то мне что-то скажет, и ты чувствуешь, что заслужил их уважение. Но вот делать это постоянно, трудно это – принимать решения, когда завтра...

Мы захватили вьетконговский урожай риса, и нам дали отбой на дальнейшее, отдохнуть дали. Пришел полковник, командир батальона, и говорит: 'Скоро генерал приедет, медаль тебе вручать'. Я говорю: 'Здорово. А с моими как?' Он: 'Что с твоими?' Я говорю: 'А им что, ничего не дадут? Ничего ведь без них не делается'. А его заместитель говорит: 'Ну, и что мы должны сделать для его людей?' Полковник и отвечает, прям как по уставу: 'Ну, сэр, помыться и постричься им бы не помешало'. И тут поворачивается ко мне – когда-то полковник был сержантом, его произвели в офицеры, и он прошёл весь путь наверх – и говорит: 'Что думаешь, лейтенант?' Я говорю: 'Ну, как? ― я лично считаю, им бы баб сейчас да выпивки. Пара ребят только что погибли'. Не следует так разговаривать с полковниками, но я чувствовал, что именно этого моим мужикам тогда не хватало. Насрать им на помывку, мы не раз мылись под дождем, мы и в душ-то никогда не ходили. Полковник ушел, генерал прибыл. Однако вскоре после того, как полковник ушел, приехали два мотороллера с ящиками с пивом в кузове и женщинами.

Заместитель командира посмотрел на это всё и говорит: 'О'кей, всем постричься, как положено в воздушно-десантных войсках'. Вьетнам? Воздушно-десантные войска? У меня были длинные волосы. Поэтому я выстроил своих людей и сказал: 'Ладно, ребята, вы слышали, что сказал капитан. У вас должны быть воздушно-десантные прически. Становись. Равнение направо!'

Они ворчать начали: 'Вьетнам грёбанный. Слышь, чудик, что за дела-то?' И я повел их к парикмахерскому креслу, было там такое. Я обернулся к ним и стал изображать из себя старого-доброго сержанта Рока. Если бы у меня была сигара, я бы засунул её в рот. 'Так, ребята, у вас будут прически такие же, как у меня'. Ребята явно решили, что я свихнулся. Я уселся и сказал: 'Сними совсем-совсем чуть-чуть. Больше ничего не делай'. Я встал и сказал: 'Так, следующий... Следующий... Следующий... Стричь так же, как меня'. Нам просто не хотелось носить короткую стрижку. Брились-то мы постоянно. Мы содержали себя в чистоте. Мы сражались. Но я считал, что если что-то нас радует, то уж это-то нам предоставьте. Предоставьте нам одно-единственное снисхождение. И никто ничего мне указывать не мог, потому что, как только я приехал, наполучал кучу медалей. У меня была репутация отличного воина, командира, боевого командира. В моём взводе получили кучу медалей. Поэтому мы делали что хотели, в определённых пределах, и нам за это ничего не было. Волосы носили длинные – ни в одном другом взводе с короткими стрижками не ходили. Тупость, реальный идиотизм – человеку волосы стричь. От этого солдат лучше не станет. Всё должно быть как надо – а надо всем домой.