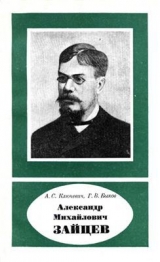

Текст книги "Александр Михайлович Зайцев"

Автор книги: А. Ключевич

Соавторы: Г. Быков

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)

Эта работа Е. Е. Вагнера и А. М. Зайцева пополнила

В первую очередь сюда относится синтез И. И. Канонниковым и А. М. Зайцевым метилэтилкарбинола при действии цинка на смесь йодистого метила, йодистого этила и муравьиного эфира [21]. К нему принадлежит, видимо, и синтез ди (норм.) пропил– карбинола, о чем А. М. Зайцев писал А. М. Бутлерову в письме от 26 декабря 1873 г.11

98

число предсказанных теорией (А. М. Бутлеров, 1864) 12 амиловых спиртов. До Вагнера и Зайцева было получено пять из теоретически возможных восьми амиловых спиртов. Диэтилкарбинол стал шестым*:

В сентябре 1874 г. А. М. Зайцев писал А. М. Бутлерову: «Я и Вагнер приготовляем теперь в больших количествах диэтилкарбинол для амилена, который собираемся снова превратить в алкоголь и в гликол. Интересно посмотреть: какой-то получится алкоголь—диэтилкарбинол или метилпропилкарбинол и как-то будет содержаться гликол, как настоящий вторичный, при окислении? Мы приготовляем также метилпропилкарбинол и метилпсей– допропилкарбинол по нашему способу с той целью, чтобы подвергнуть более подробному изучению все вторичные амильные алкоголи, полученные одним и тем же способом» 13. Такова часть программы (об остальных ее частях будет сказано далее) работ в лаборатории А. М. Зайцева на 1874/75 учебный год.

Е. Е. Вагнер и А. М. Зайцев этот замысел осуществили полностью. Действием иодоводорода на диэтилкарбинол

* В 1873 г. еще полагали, что метилизопропилкарбинол уже был получен Вюрцем фракционированием сивушного масла. Однако в руках Вюрца был, по-видимому, изобутилкарбинол, а метилизопропилкарбинол впервые получил Мюнх восстановлением метилизопропилкетона амальгамой натрия. Вторичнобутилкар– бинол (неактивный) выделил из продуктов брожения в 1855 г. Пастер; однако этот спирт путали с изобутилкарбинолом и природа его была установлена позднее, в частности благодаря работам А. Н. Попова (1872—1873 гг.).

99

7*

они перевели последний в иодид СИ3СН2СШСН2СН3, а затем с помощью спиртового раствора едкого кали последний перевели в амилен. Чтобы установить его строение, Е. Е. Вагнер и А. М. Зайцев перешли от амилена к его дибромиду, действием на него уксуснокислого серебра – к диацетату, а от последнего при омылении к гликолю. Этот гликоль при окислении дал а-оксимасля– ную и муравьиную, угольную, уксусную и гликолевую кислоты. И хотя образование гликолевой кислоты представлялось сомнительным, авторы исследования приходят к выводу, что они имели дело с гликолем строения СН3СН2СНОНСНОНСН3, а следовательно, полученному им амилену из диэтилкарбинола отвечает формула СНзСН2СН = СНСН3. Так же, как ранее А. М. Бутлеров и В. В. Марковников, последовательно руководствуясь теорией химического строения, исправляли формулы, предлагавшиеся другими химиками, так и теперь Е. Е. Вагнер и А. М. Зайцев доказывают, что амилен, полученный до них разными путями Вюрцем и Шорлем– мером и который этими авторами принимался за этилал– лил СНзСН2СН2СН = СН2, в действительности представляет собою метилэтилэтилен.

Действием иодоводорода на полученный амилен Е. Е. Вагнер и А. М. Зайцев получили иодид, который, как впоследствии показал А. М. Зайцев (аналогично тому, как это было сделано с иодидом, соответствующим диэтилкарбинолу), находится в генетическом отношении с метилпропилуксусной кислотой, а следовательно, имеет строение СН3СН2СН2СШСН3, а полученный из него спирт является метилпропилкарбинолом СН3СН2СН2СНОНСН3.

Одну из задач своего исследования Е. Е. Вагнер и

A. М. Зайцев видели в том, чтобы «способствовать решению вопроса, какое место займет галоид при присоединении йодистого водорода к таким углеводородам ряда C„H2w, ненасыщенное сродство которых принадлежит двум одинаково гидрогенизированным атомам углерода» [24, с. 302]. Эта типичная постановка вопроса для представителей Бутлеровской школы, и в первую очередь

B. В. Марковникова, стремившихся к установлению зависимостей между реакционной способностью и химическим строением органических соединений. В результате своего исследования Е. Е. Вагнер и А. М. Зайцев пришли к определенному выводу «о порядке присоединения элемен¬

100

тов Ш к такйм углеводородам ряда С?гН2;г нормального строения, которые содержат одинаково гидрогенизирован– ные ненасыщенные углеводородные атомы, из которых один связан с радикалом метилом. В таких именно случаях галоид присоединяется к тому из ненасыщенных углеродных атомов, который находится в связи с радикалом метилом» [24, с. 312].

На этом творческое сотрудничество А. М. Зайцева с его талантливым учеником Е. Е. Вагнером прекратилось. Е. Е. Вагнер по рекомендации своего учителя был направлен в лабораторию А. М. Бутлерова в Петербургский университет «для дальнейших его научных занятий». Там он блестяще проявил себя, открыв новый способ синтеза вторичных спиртов взаимодействием цинкорга– нических соединений с альдегидами14. .При этом Е. Е. Вагнер руководствовался тем соображением, что эфир муравьиной кислоты содержит альдегидную группу (что особенно ясно, если формулу этого эфира написать

^о,

несколько необычным образом С2Н50—Сч и что, сле-

довательно, можно ожидать, что альдегиды с цинкорга– ническими соединениями будут вести себя аналогично эфиру муравьиной кислоты. Этому предположению противоречили, казалось, результаты упомянутой выше работы Рита и Бейлыптейна. Е. Е. Вагнер повторил их работу и нашел, как было упомянуто, что в реакции ацетальдегида с диэтилцинком образуется не ацеталь, а метилэтилкарбинол. После этого он перешел к синтезу вторичных спиртов, используя различные иные исходные альдегиды и цинкдиалкилы.

Очевидно, что первая работа Е. Е. Вагнера в лаборатории А. М. Зайцева была подсказана последним, ибо на ту же тему, но уже с эфиром уксусной кислоты одновременно работал и Н. И. Грабовский (в отличие от Е. Е. Вагнера не достигший цели). И новая работа Е. Е. Вагнера – с альдегидами – являлась логическим развитием той же идеи. Поэтому можно согласиться с С. Н. Реформатским15, который подробно рассмотрел этот вопрос и заключил: «Для меня несомненно, что работа Е. Е. [Вагнера] навеяна мыслями А. М. Зайцева» *.

* С. Н. Реформатский обращает внимание на то, что Е. Е. Вагнер сделал сообщение «о получении вторичных спиртов из а льде-

101

Непредельные спирты

В том же письме А. М. Бутлерову, в котором А. М. Зайцев сообщает о своих намеченных работах с Е. Е. Вагнером, он добавляет: «Студент Канонников приготовляет теперь йодистый аллил с намерением применить наш метод для приготовления непредельных вторичных спиртов». Первое сообщение о применении йодистого аллила для получения непредельных спиртов по реакции Вагнера – А. Зайцева принадлежало М. М. Зайцеву 17, который действовал цинком на смесь йодистого аллила с эфиром муравьиной кислоты *. Одновременно было опубликовано и сообщение И. И. Канонникова и А. М. Зайцева [26, 27], которые действовали цинком на смесь йодистого аллила, йодистого этила и эфира муравьиной кислоты. Против ожидания вместо аллилэтил– карбинола был получен диаллилкарбинол, что указывало на большую реакционноспособность йодистого аллила по сравнению с йодистым этилом. В письме А. М. Бутлерову от 24 ноября 1875 г. А. М. Зайцев сообщал: «Нужно удивляться, с какою легкостью и чистотой вступает в реакцию йодистый аллил, в чем мы имели до сих пор случай убедиться трижды: при приготовлении диаллилкар– бинола, диаллилщавелевой (диаллилгликолевой. – Г. Б.) кислоты и при исследовании его действия в присутствии цинка на диметилкетон. Во всех этих случаях реакция начиналась сама собою и кончалась спокойно без всяких понудительных мер, причем выход продукта был как нельзя более удовлетворительный. О выходе Вы можете судить уже по тому, что брату удалось в короткий срок заготовить до 400 гр. диаллилкарбинола... Мы намереваемся применить йодистый аллил к синтезу еще многих других веществ, и эти исследования частью уже производятся. Работы много, да рук не хватает...»18. Эти синтезы имели значение не только для пополнения числа непредельных спиртов ациклического ряда, из которых были известны в то время лишь четыре спирта, а изучен должным образом только аллиловый спирт. «Кроме желания

гидов» в Русском химическом обществе 6 ноября 1875 г. как сообщение из Казанской лаборатории. В письме к А. М. Бутлерову от 24 ноября того же года А. М. Зайцев писал: «Очень рад, что Вагнер сообщил некоторые общие наши работы сам» 16. * Попытка провести эту же реакцию с угольным эфиром М. М. Зайцеву не удалась.

пополнить этот пробел, – писал С. Н. Реформатский, – был и другой интерес в получении этих спиртов: от них через бромюры можно перейти к многоатомным спиртам, а отнятием воды – к непредельным углеводородам того же ряда, что и терпены, представлявшие в то время «темную и хаотическую область» среди органических соединении» .

После успешного синтеза непредельных спиртов с участием йодистого аллила и эфира муравьиной кислоты в лаборатории А. М. Зайцева были поставлены опыты с эфирами других одноосновных и двухосновных кислот. Оказалось, вопреки прежде сделанным предположениям, что йодистый аллил в смеси с этими эфирами в присутствии цинка вступает в реакцию, которая приводит к получению третичных спиртов, хотя реакция идет труднее и выходы были меньше, чем с эфиром муравьиной кислоты. С этиловым эфиром уксусной кислоты был получен впервые третичный непредельный спирт – диа ллилметилкарбинол  )

)

(В. Сорокин, 1877), с эфиром пропионовой кислоты —

103

диаллилэтилкарбинол (А. Смиренский, 1881), с эфирами масляной и изомасляной кислот – диаллилпропил– (Н. и А. М. Зайцевы, 1878) и диаллилизопропилкарбинол (К. Рябинин и А. М. Зайцев, 1879).

С эфирами щавелевой кислоты была получена диал– лилгликолевая кислота (М. Зайцев, 1876) *. В лаборатории А. М. Зайцева затем предпринимались настойчивые попытки перейти от этой кислоты путем ряда превращений к лимонной кислоте. Один раз даже был, казалось, получен положительный результат, что нашло отражение в уже напечатанной диссертации Е. Шацкого, «но ни один повторенный опыт ни разу не дал подтверждения этого факта. По настоянию А. М. Зайцева диссертация была перепечатана, причем об опытах, сюда относящихся, было лишь вскользь упомянуто»20. С эфиром малоновой кислоты замещение пошло по пути, типичному для этой кислоты: с йодистым аллилом была получена диаллилмалоновая кислота и пропилен (С. Жуковский, 1887), а с йодистым этилом – диэтилмалоновая кислота и этан (В. Матвеев, 1887).

При варьировании различных комбинаций взаимодействующих соединений было испробовано и действие цинка на смесь йодистого аллила с монохлоруксусным эфиром**. Результаты опытов заставили предположить, что в присутствии цинка хлоруксусный эфир «действует на самого себя», тогда было испытано в присутствии цинка взаимодействие с хлоруксусным эфиром ацетона. Оказалось, что происходит реакция

Так в лаборатории А. М. Зайцева была открыта С. Реформатским известная реакция получения ß-оксикислот, носящая его имя.

* Эта кислота была автором неправильно названа диаллилща– велевой.

** О начале этой работы А. М. Зайцев сообщил А. М. Бутлерову в письме от 30 сентября 1878 г.

104

Обнаруженная высокая реакционная способность йодистого аллила подала надежду, что он в аналогичных условиях будет вступать в реакцию и с кетонами, а это должно привести к синтезу третичных спиртов. В 1876 г. А. и М. Зайцевы [28] синтезировали таким путем аллил– диметилкарбинол. Затем последовали синтезы диаллил– пропилкарбинола (П. и А. Зайцевы, 1878), аллилдиэтил– карбинола (А. Широков и А. М. Зайцев, 1878), аллил– метилпропилкарбинола (А. Земляницын, 1879), аллилизо– пропилкарбинола (В. Лебединский, 1881) и т. д. М. М. Зайцев (младший) с успехом применил этот метод и к моноциклическим кетонам: ментону, метилциклогек– санону и циклогексанону21.

В толкование механизма реакций с участием йодистого аллила (но еще не йодистых алкилов, что произошло позднее) А. М. Зайцев вскоре внес уточнение в том смысле, что в реакции участвуют не цинкдиаллил, a CsHsZnJ, и реакция с муравьиноэтиловым эфиром происходит в первой стадии по схеме [29, с. 18] :

Механизм этот подтверждался опытами М. М. Зайцева, изучавшего взаимодействие CsHsZnJ с уксусноэтиловым эфиром [29, с. 19]. Цитируемая статья А. М. Зайцева интересна и другими наблюдениями и выводами относительно непредельных спиртов, содержащих аллильную группу. Они касаются не только сопоставлений температур как их самих, так и их уксусных эфиров между собою и с предельными спиртами, но и химических свойств – отношения к брому и к окислителям. При бро– мировании они присоединяют бром «в количестве, отвечающем их непредельности». Окисление, которое направляется в случае первичных, вторичных и третичных предельных спиртов на атом, соединенный с гидроксильной группой, с непредельными спиртами идет иначе. При окислении диаллилкарбинола, например, никогда не образуется диаллилкетон, а только муравьиная и угольная кислоты. Особенно показательным А. М. Зайцев считает образование из аллилдиметилкарбинола оксивалерьяно– вой кислоты. Оно «несомненно доказывает, что при окислении аллилдиметилкарбинола остается неприкосновен¬

105

ным углеродный атом, связанный с группой ОН, между тем как распадение происходит за счет окисления углеродных паев с двойной связью» [29, с. 23]. Следствием такого механизма окисления непредельных спиртов является и появление среди продуктов окисления муравьиной и угольной кислот как результат дальнейшего окисления, например, той же оксивалерьяновой кислоты.

В письме к А. М. Бутлерову от 7 января 1885 г. А. М. Зайцев сообщал: «.. .нам, кажется, удалось найти новый синтез третичных предельных спиртов, а именно – при действии C2H5J и Zn на бутирон (С3Н7СОС3Н7. – Г. Б.). Мы получили

Эта реакция, по-видимому, происходит лишь с кетонами, не содержащими радикал метил»22. О том, что такой путь к синтезу предельных третичных спиртов оказался перспективным, А. М. Зайцев сообщил в феврале того же года [42]. В этой короткой заметке, имевшей задачей сохранить за своей лабораторией право на работу в данном направлении, А. М. Зайцев ссылается на многочисленные примеры (Бейлыптейн и Рит, А. М. Бутлеров, Д. П. Павлов в лаборатории А. М. Бутлерова) неудачных попыток взаимодействия полных цинкдиалкилов с кетонами, однако, как пишет А. М. Зайцев, капитальное исследование Е. Е. Вагнера, касающееся синтеза вторичных спиртов из альдегидов, давало надежду добиться успеха и с кетонами при соответствующем подборе условий. А. М. Зайцев подметил, что во всех исследованных кетонах карбонильная группа связана с метальной группой. Отсюда появилась мысль провести реакцию с кетонами иного строения. Об успехе этой попытки он сообщает в письме к А. М. Бутлерову, а в упомянутом предварительном сообщении, датированном 20 февраля 1885 г., пишет: «До настоящего времени я, совместно со студентами А. Чеботаревым и князем

С. Баратаевым, исследовал содержание к йодистому

Новый синтез предельных спиртов

с3н71 с3н7 1сон. С2нб J

I

106

этилу и цинку дипропилкетона (бутирона) и диэтилке– тона. В обоих случаях мы получили металлоорганическое соединение кетона с цинкэтилом, которое, по разложении водою, дало соответствующие спирты: этилдипропил– карбинол и триэтилкарбинол» [42, с. 179]. В том же году А. Зайцевым, кроме названных работ [45, 47], были еще опубликованы сообщения о синтезе таким методом метилдипропилкарбинола со студентом А. Горталовым [46] и дипропилкарбинола со студентом Д. Устиновым [48]. В последнем случае взятый в качестве реагента про– пилиодид распадался на пропилен и иодоводород, который и восстанавливал бутирон до дипропилкарбинола.

Синтезы непредельных третичных спиртов заставили А. М. Зайцева изменить его взгляд на механизм реакций с участием йодистого аллила, но при этом еще не побудили оставить. прежнюю схему реакций для синтеза предельных третичных спиртов с участием алкилиодидов. Однако синтезы третичных спиртов исходя из кетонов привели к определенному заключению о том, что исследованные реакции идут за счет смешанных цинкоргани– ческих соединений. Решающим доводом были отрицательные результаты опытов по взаимодействию диэтилцинка с различными по строению кетонами, в то время как взаимодействие иодцинкэтила с бутироном привело к синтезу этилдипропилкарбинола. Такая работа и была проведена в лаборатории А. М. Зайцева23. Из нее следовало, что образование цинкдиэтила за счет взаимодействия этилиодида с цинком до реакции с кетонами не происходит. Тем самым А. М. Зайцев внес коррективы в тот механизм, который А. М. Бутлеров принимал для реакции образования третичных спиртов.

В лаборатории А. М. Зайцева были проведены опыты с действием йодистого аллила и цинка на эпихлоргидрин (М. Лопаткин, 1883 и 1884), но они, по-видимому, не привели к обнадеживающему результату.

Уже было упомянуто о том, что первые опыты с цинк– органическими соединениями в лаборатории А. М. Зайцева были поставлены его братом Михаилом (1868), объектом изучения которого была реакция смеси уксусного ангидрида с йодистым этилом или метилом с цинк– натрием. Много лет спустя, уже в 1904 г., в год смерти М. М. Зайцева24, А. М. Зайцев следующим образом сформулировал задачу исследований с ангидридами кис¬

107

лот: «Исходя из предположения, что при реакции иод– цинкаллила на ангидриды кислот будут образовываться непредельные третичные спирты с двумя радикалами аллила с лучшим выходом, чем при действии того же реагента на эфиры кислот, мы исследовали отношение к иодцинкаллилу уксусного ангидрида. Так как сделанное предположение фактически оправдалось, то мы и имеем в виду распространить, в ближайшем будущем, эту реакцию на ангидриды одноосновных и двухосновных кислот вообще, а также исследовать отношение названных ангидридов к различным галоидорганическим соединениям в присутствии цинка» [61, с. 16].

И последняя работа А. М. Зайцева (1907 г.) посвящена именно этой теме [62]. Взаимодействие йодистого аллила и цинка с уксусным ангидридом, проведенное уже в эфирной среде, привело к получению диаллилме– тилкарбинола с лучшим выходом, чем раньше при реакции с уксусно^тиловым эфиром.

Продукты превращения спиртов.

Оксикислоты

Полученные А. М. Зайцевым и его учениками предельные и непредельные спирты были исследованы по их физическим и химическим свойствам. Из физических свойств изучались температуры кипения (как самим А. М. Зайцевым [29], так и Ф. М. Флавицким) и рефракции. При этом были выявлены некоторые расхождения с правилами Брюля. Затем из этих работ выросло самостоятельное направление И. И. Канонникова (1881 г. и сл.) 25.

Из химических свойств спиртов, изучение которых позволяло с большой убедительностью судить об их строении, изучалась их способность давать эфиры, галогенопроизводные, а из последних углеводороды. Основным же методом для установления строения спиртов было деструктивное окисление.

Выше уже было упомянуто о том, что при изучении диэтилкарбинола был получен соответствующий ему иодид, из него углеводород, а последний в свою очередь превращен, во-первых, в иодид и спирт, и, во-вторых, в дибромид и гликоль, который и был подвергнут окислению. Подобным же образом были исследованы и дру¬

108

гие спирты, синтезированные в лаборатории А. М. Зайцева, причем наибольшее число продуктов превращения давали непредельные спирты.

Превращение непредельных спиртов путем отщепления воды в непредельные углеводороды ряда СЛН2я_2 особенно интересовало А. М. Зайцева, потому что он надеялся получить таким образом углеводороды, родственные терпенам [84]. В письме А. М. Бутлерову от 30 сентября 1878 г. А. М. Зайцев писал: «Спешу поделиться с Вами некоторыми химическими новостями, которые близко соприкасаются с Вашими прошлогодними исследованиями *. Действием воды с несколькими каплями H2SO4 нам удалось превратить аллилдиметилкарбинол в углеводород СбНю и его полимер G12H20, т. е. произвести реакцию, аналогичную Вашей реакции с триметил– карбинолом... Аллилдипропилкарбинол, хотя и реагирует аналогично, одпако значительно труднее, и здесь образуется главным образом углеводород CioHie. Даже при нагревании до 160° образуются только следы полимера. Мы исследуем теперь содержание углеводорода С12Н20 с окисляющим веществом. Результат этой реакции весьма нас интересует еще и потому, что я полагаю, что углеводород этот есть близкий родственник терпенам» 27. Однако у А. М. Зайцева не было правильного представления о строении терпенов, которое было установлено в основных чертах спустя 20 лет главным образом благодаря работам Е. Е. Вагнера28. А. М. Зайцев писал далее: «Принимая во внимание, что терпены дают при окислении и при других превращениях жирные и ароматические соединения, я думаю, что терпены при свойственной жирным телам простой связи углеродных атомов обладают таким расположением некоторых атомов углерода, при которых возможно образование из них чистой реакцией замкнутой (бензольной) группировки». По аналогии с формулой только что полученного и изученного А. М. Бутлеровым диизобутилена А. М. Зайцев предположительно принимает для своего углеводорода С12Н20 формулу (I), а для терпенов – аналогичные формулы (II) – (III), которые, как он пишет А. М. Бутлерову,

* Речь идет об известной работе А. М. Бутлерова до синтезу и изучению свойств диизобутилена26.

109

«более отвечают нашим настоящим фактическим данным»:

«Мы приготовили, – продолжает письмо А. М. Зайцев, – диаллилизопропилкарбинол с целью получить из него углеводород с 1-й формулой строения (II) и сравнить его с известными терпенами».

А. М. Зайцев, соглашаясь с такими видными исследователями терпенов, как Тильден и Флавицкий, что в терпенах нет циклической связи, показывал, как, например, из соединения (III) путем последовательной гидратации и дегидратации может образоваться замкнутая группировка, например

Однако исследования углеводородов, получаемых из непредельных спиртов, не привели к определенным результатам возможно потому, что, как деликатно пишет

С. Н. Реформатский, «другие работы помешали их осуществлению» 29. Пожалуй, единственным положительным результатом этих исследований надо считать доказательство строения диаллила (В. Сорокин, 1879), для которого допускалась ранее и неверная формула СНз—СН = СН-СН = СН-СН3.

В лаборатории А. М. Зайцева были проведены многочисленные исследования по получению из непредельных спиртов и углеводородов многоатомных спиртов. Первый способ – присоединение к непредельным углеводородам брома с последующим переводом бромидов

110

в уксусные эфиры, а затем замещение ацетильной группы на гидроксильную. Этот способ применялся для установления строения норм, бутилена и затем амилена из ди– этилкарбинола.

Второй способ заключался в присоединении хлорноватистой кислоты к непредельным углеводородам с последующим действием щелочи на хлорангидриды (реакция Кариуса). Правда, этот метод применялся ранее А. П. Эльтековым в Харькове. При получении по этому поводу многоатомных спиртов обнаружилось, что одновременно образуются и окиси. А. М. Зайцев писал А. М. Бутлерову (7 января 1885 г.): «Наши лабораторные занятия подвигаются довольно успешно. В хлорноватистой кислоте мы нашли довольно удобный реагент для перехода от наших непредельных спиртов и от некоторых непредельных углеводородов к многоатомным спиртам. До настоящего времени мы приготовили такие спирты из аллилдиметилкарбинола, диаллилкарбинола и диаллила, но пока подвергался анализу лишь последний спирт. При анализе мы получили результат, говорящий за то, что здесь получается 1-я окись соответствующего 4-х атомного спирта. Результат этот сходен с прежним наблюдением брата (М. М. Зайцева. – Г, Б.) —относительно 5-ти атомного спирта из диаллилкарбинола. Не находятся ли эти соединения, по своему строению, в родстве с глюкозами?»30. И далее в письме от 20 февраля того же года А. М. Зайцев писал: «В прошлом письме я сообщил Вам, что мы получили действием СЮН на [диаллил] диаллилхлоргидрин CH2CI—СНОН—СН2—СН2– СНОН—CH2CI, затем двуокись

которая дала при нагревании с гюдой не самый 4-х-атом– ный спирт, а его первую окись, т. е. спирто-окись... Реформатский почти закончил это исследование» 31. Результаты этого и других исследований в том же направлении составили содержание магистерской диссертации С. Н. Реформатского «Предельные многоатомные алкоголи» (Казань, 1889 г.) *.

* Еще в том же 1885 году между московской лабораторией и казанской, а вернее, между их руководителями В. В. Марков-

111

Третий способ получения многоатомных спиртов стал применяться в лаборатории А. М. Зайцева с 1892 г., после того как Е. Е. Вагнером было обстоятельно изучено окисление непредельных соединений марганцовокалиевой солью (см. след, главу).

Выше мы упоминали о получении оксикислот при действии цинка на смеси йодистого аллила с эфирами щавелевой кислоты. Большое число оксикислот было получено в лаборатории А. М. Зайцева также при окислении непредельных спиртов марганцовокалиевой солью. Согласно А. М. Зайцеву [29], при окислении непредельных спиртов группа СН2= в радикале аллиле отщепляется, окисляясь в муравьиную и угольную кислоты, а группа —СН = превращается в карбоксильную. Обычным путем из этих оксикислот получали иодкарбоновые кислоты, а из них – одноатомные предельные кислоты. Эти работы выполнялись в лаборатории А. М. Зайцева студентами-практикантами.

От цинкорганического синтеза к магнийорганическому

В 1900 г. появилась первая работа В. Гриньяра, положившая начало широчайшему применению магнийор– ганического синтеза в органической химии. Как писал

С. Н. Реформатский, «Барбье и Гриньяр внесли незначительное по существу и очень важное по последствиям видоизменение в синтез А. М. Зайцева: они заменили цинковые соединения магниевыми и повели реакцию в присутствии растворителя; это обстоятельство сильно (в 2—3 раза) повысило выходы спиртов и позволило расширить случаи применения галоидных магнийорганиче– ских соединений. Наступило всеобщее увлечение видоизмененным способом Гриньяра, и химики стали забывать имя А. М. Зайцева, называя этот способ синтезом Гриньяра. Такое отношение к А. М. Зайцеву было, конечно, несправедливо и очень огорчило А. М. Действительно, дана и разъяснена эта реакция А. М. Зайцевым, à по-

никовым и А. М. Зайцевым завязалась полемика по поводу работ С. Н. Реформатского, по поводу его права продолжать исследования в том же направлении, так как аналогичные исследования начаты были также П. П. Орловым и продвинулись даже дальше в лаборатории В. В. Марковникова32.

112

тому, если и нужно упоминать имя Гриньяра, то после имени Зайцева, а еще правильнее называть этот синтез синтезом Зайцева—Барбье—Гриньяра; второе имя принадлежит учителю Гриньяра, под руководством которого последний работал» 33.

Известно, кроме того, что в Казанской лаборатории студентом А. Е. Арбузовым в 1900 г. проведена была работа по синтезу третичного спирта с применением магния и обезвоженного эфира. Так как в литературе по этому поводу можно встретить не совсем точные высказывания, целесообразно этот момент в истории химии рассмотреть достаточно подробно.

На заседании Отделения химии Русского физико-химического общества Б. Н. Меншуткин 2 ноября 1900 г. доложил пять работ из лаборатории Казанского университета, в том числе и работу А. Е. Арбузова «Об аллил– метилфенилкарбиноле ». Протокольная заметка гласит : «Этот ароматический третичный спирт сначала готовится по обычному способу, т. е. действием ацетофенона и йодистого аллила на цинк. Для получения хороших (до 31,5% теории) выходов спирта оказалось, однако, необходимым вести реакцию в среде безводного эфира, иначе реакция идет слишком сильно и образуются лишь смолообразные продукты. Вместо цинка можно взять и магний». Далее описание свойств полученного продукта34.

Полностью сообщение А. Е. Арбузова, датированное 29 октября 1900 г., было опубликовано в 1-м выпуске «Журнала Русского физико-химического общества» за 1901 г. А. Е. Арбузов провел несколько опытов. В первом смесь ацетофенона и йодистого аллила приливалась по каплям «на мелкозерненный цинк с небольшим количеством цинк-натрия», во втором опыте вместо цинка был взят магний в порошке, но реакция протекала бурно, и произошло обугливание. «После этого неудачного опыта условия реакции были изменены, именно реакция велась в среде безводного эфира», но кроме порошка магния в реторту были всыпаны и «разъеденные» цинковые стружки. Этот, третий опыт, так же как и четвертый, отличавшийся лишь количеством взятого магния, оказался успешным. Но и пятый опыт, в котором вовсе не было взято магния, а были одни цинковые стружки, также привел к синтезу аллилметилфенилкарбинола. «Таким образом, – писал А. Е. Арбузов, – оказалось,

8 А. G. Ключевич, Г. В. Быков 113

что при получении аллилметилфенилкарбинола магний не играл никакой роли, а следовательно, в реакцию можно с успехом брать одни цинковые стружки. Очевидно, что улучшению выхода спирта способствовал один только эфир, который умерял реакцию и таким образом предотвращал образование смолистых продуктов»35.

Итак, в 1900 г. в лаборатории А. М. Зайцева была сделана попытка использовать для получения спиртов магний (успешно лишь в смеси с цинком), да еще в среде безводного эфира. В отличие от Гриньяра, нашедшего в применении магния перспективный способ синтеза органических соединений, такая же попытка в лаборатории А. М. Зайцева привела, по сути, к негативному выводу. В литературе, однако, можно встретить утверждение, что «первый синтез в России посредством магнийорганических соединений был осуществлен в 1900 г. в лаборатории А. М. Зайцева А. Е. Арбузовым» 36.

Видимо, авторы подобных утверждений (в том числе и автор этой главы37) не были знакомы с работой А. Е. Арбузова* в оригинале, а опирались на его замечания по докладу М. И. Коновалова «о синтезе третичных спиртов с помощью магнийорганических соединений» на объединенном заседании Отделения химии Русского физико-химического общества и секции химии XI Съезда русских естествоиспытателей и врачей 27 декабря 1901 г. «А. Е. Арбузов замечает, – сказано в протокольной заметке, – что в 1900 году в Казанской лаборатории магний применялся для получения третичных спиртов по способу А. М. Зайцева, при действии на Mg (в порошке) смеси ацетофенона и йодистого аллила; при сильном разбавлении смеси безводным эфиром получен спирт (СНз) (С3Н5) (СбНб)С*ОН» 38. Очевидно, что в этой заметке дело изложено слишком упрощенно.

Сам А. М. Зайцев, выясняя отношения между своими работами и работой Гриньяра, на сообщение о синтезе аллилметилфенилкарбинола А. Е. Арбузовым не ссылался* а высказывал гораздо более серьезные соображения. В цитированной выше заметке 1904 г.* А. М. Зай¬