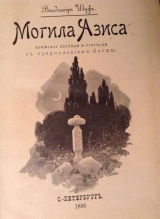

Текст книги "Могила Азиса. Крымские легенды и рассказы"

Автор книги: Владимир Шуф

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)

***

В ночь всех этих необычайных событий молодой софта15 Бахчисарайского медресе, Халиль, сидел под черешней отцовского сада и любовался луной. Искусно перевитая чалма белела на его красной феске с кисточкой, и длинный черный халат путался в ногах. Реденькие усы пробивались над верхнею губой Халиля, и глаза мечтательно устремлялись к небу. Странное совпадение... Была ли тому виной теплая лунная ночь, или запах цветов, разливавшийся в воздух, но всем сегодня мерещилась хорошенькая вдовушка Зейнеп: и мулла, и староста Мемет, и молодой софта думали о ней. Веселенький огонек влечет к себе и пеструю ночную бабочку, и толстокрылых, солидных жуков, случайно запоздавших в темном саду. Халиль, в качестве мудрого знатока Корана, не просто мечтал о чернобровой Зейнеп, но, чтобы еще более оттенить ее красоту и привлекательность, делал весьма ученые и книжные сравнения. Он пустился в тонкий анализ обольстительных прелестей райских гурий и находил, что Зейнеп, пожалуй, даже лучше их. «У вас будут девы со скромным взглядом, с большими, черными глазами и цветом лица, подобным тщательно сбереженным яйцам страуса», – сказал пророк. А Зейнеп? Разве глаза ее не темнее весенней ночи? Разве ее розовые щечки уступают нежному румянцу утренней зари?.. И лунная ночь, полная тихого мерцанья и прозрачной мглы, полная неясного шепота деревьев и сладкого аромата цветов, казалась Халилю прекраснее райских садов с их звенящими пальмами и медовыми ключами. Подпирая ладонью свою курчавую голову, Халиль запел грустную песню, где сравнивал хорошенькую Зейнеп с белою гвоздикой, с овечкой, с душистою ягодкой. «Как тополь Стамбула, строен ее стан, и очи ярки, как звезды!» – пел Халиль и, когда дошел до маленькой родинки на ее подбородке, ему так захотелось лично убедиться, все ли она, эта родинка, находится на своем прежнем месте, что он не выдержал и, поднявшись с травы, потихоньку стал пробираться на окраину города, где жила молоденькая вдовушка. При каждом подозрительном шорохе он прятался в тень, стараясь, чтобы никто его не заметил, и даже начал досадовать на луну, которая теперь, как оказывалось, слишком ярко светила. Наконец в сумраке забелелся домик Зейнеп, и Халиль осторожно перепрыгнул через плетень ее сада.

Расставшись с муллой, староста Мемет, немного пошатываясь, шел в самом приятном расположении духа по большой улице Бахчисарая. Месяц ярко светил, и под ногами был виден каждый камешек. Длинная тень в чалме бежала по белой дороге за старостой, но почтительно держалась назади и не обгоняла хозяина. Черные полосы падали от высоких тополей на глиняные стены городских домов, резко выступавших на темном фоне безмолвных садов. Мемет, подозрительно осмотревшись направо и налево, свернул потихоньку в узенькую улицу, ведшую к домику чернобровой Зейнеп. Староста хорошо знал туда дорогу и не мог заблудиться. Но едва он сделал несколько шагов, как у самых ворот дома вдовушки столкнулся лицом к лицу с почтенным имамом города Бахчисарая, с которым только что распростился. Мулла шел к нему навстречу с другого конца улицы. Оба сановника чуть не стукнулись лбами и отскочили в глубочайшем изумлении.

– Имам Мамут! Никак это вы?

– Ля иль Алла! – растерянно проговорил мулла, куда же это вы идете, достопочтенный эфенди?

– Представьте, сбился с дороги! Какие непонятные вещи происходят нынешнею ночью, уважаемый имам! Шайтан положительно поселился в Бахчисарае. Иду это я к себе по улице. Место, кажется, знакомое. Вот дом шорника Бекира, вот Сеид-Османов дом, вот Ахтемов, вот..... гляжу, – да как же это: опять дом Бекира? Только что я прошел эти три дома и снова очутился у первого! Не мог же я, согласитесь, идти задом наперед? Со мной подобного никогда не бывает. Повернул я назад, прошел дом Ахтемов, Сеид-Османов, Бекиров.... и передо мной опять Ахтемов дом. Целый час так я путался и выбраться не мог. Проходил взад и вперед, и все передо мною то же самое место. Только оставлю тополь Бекирова дома, пройду немного, а тополь опять, словно из-под земли, вырастает!

– Валлах! А как же вы теперь тут очутились, эфенди?

– А то же самое, досточтимый имам. Все около этого белого домика кружусь и никак пройти его не могу.

– Это, кажется, дом вдовицы Зейнеп?

– Сколько мне известно. А вы сюда, имам, направлялись?

– Я, уважаемый эфенди? Я иду в мечеть.

– Гм.... но мечеть, если я не ошибаюсь, совсем в другой стороне?

– Ну да! Аллах акбар! Совершенно в другой стороне! Но и со мной, эфенди, хотя я служитель пророка, шайтан подшутил самым недостойным образом. Возвращаюсь это я со свадьбы досточтимого Ягьи Аджи-Осман-оглы. Месяц спрятался за тучу. Темно, – ни зги не видно. Вдруг в темноте меня кто-то окликает: "Имам Мамут, это вы?" Голос, слышу, как будто знакомый – словно мой софта Халиль зовет. "Это ты, Халиль?" – говорю. – "Я здесь, эфенди!" – отвечает голос. Иду я в темноте, шарю руками и снова окликаю, – голос отвечает где-то дальше. – "Да где же ты наконец, шайтан!" – закричал я, не на шутку рассердившись. Так что же вы думаете, почтенный Мемет? "Я здесь, эфенди!" – откликнулся мне бас справа, "Я здесь, эфенди!" – запищал голосок слева. "Я здесь! Я здесь!" – закричал целый хор голосов, и при месяце, снова выблеснувшем из-за тучи, увидел я, что стою в пустом поле, над глубоким оврагом, а внизу, на дне, пенится и бурлит ручей. Шукур-Алла!

– Иль Аллах! Но сюда то вы как, имам, попали?

– Сюда? Как сюда попал? – Мулла на минуту замолчал, сильно озадаченный таким непредвиденным вопросом. – А вот послушайте, уважаемый эфенди! Да, это еще удивительнее. Видите ли, месяц опять спрятался, и я пошел в потемках. Но едва я сделал два или три шага, как споткнулся о что-то жесткое. Протянул руку, – и в руке у меня, – что бы вы думали? – очутился кривой бараний рог, так и норовивший боднуть меня в брюхо! Закричал я не своим голосом, как еще не доводилось мне даже с минарета кричать, и побежал, куда глаза глядят. Такой страх, эфенди, на меня напал, что я, несмотря на свой шестой десяток и тяжелый живот, как мальчишка, подобрав халат, бежал версты четыре! Хорошо еще, мои прихожане не видели, а то совестно было бы в мечеть показаться!

– И прибежали сюда?

– И прибежал сюда, – как, сам не знаю! Шайтан, должно быть, за грехи наши, потерял всякое уважение к сану и званию... да будет воля Аллаха, пророк его Магомет!

Оба почтенных человека, после взаимных пожеланий и соболезнований, распростились вторично.

– Вам направо, эфенди?

– А вам налево, имам Мамут? – Староста, совершенно довольный собою, что так ловко надул муллу, усмехнулся в бороду и сделал вид, будто пошел в другую сторону. Он постоял несколько минут за углом плетня и, уверившись, что мулла далеко, снова вернулся назад. Почтенный мулла сделал то же самое. Каково же было его удивление, когда он снова увидел приближающегося к себе старосту Мемета? Он готов был провалиться сквозь землю. Скрыться? спрятаться? Но куда? Мемет был уже в двух шагах. Видный мулла, несмотря на всю свою тучность, грузно опустился на колени и ничком прилег в тени у плетня.

"Ну, теперь мулла Мамут далеко!" – думал староста, присаживаясь на толстое бревно на краю дороги. Ему вздумалось закурить трубочку. Теперь сам шайтан, если он и вправду шалит в Бахчисарае, не помешает мне потолковать о том, о сем с моей алой черешенкой... Но едва Мемет помянул шайтана, как бревно под ним засопело и поползло, словно большая ящерица. С испугу староста покатился кубарем пряло в канаву и шлепнулся на что-то мягкое. Сначала он лежал смирно и боялся открыть глаза, но потом разсмелился, посмотрел, пощупал руками и вдруг вскрикнул:

– Мулла Мамут! Да это опять вы!

– Ля иль Алла! – задыхаясь, проговорил мулла, тяжело поднявшись из канавы: так это вы сейчас сели на меня, эфенди Мемет?

– Как на вас, достопочтенный имам? Тьфу! Неужели вас я за бревно принял?

– Аллах акбар! Я вас, эфенди, еще хуже, – за шайтана принял!

– Шукур Алла!

– Маш Аллах!

И оба сановника с гневным видом расстались на этот раз уже окончательно. Рыжий шайтан, очевидно, продолжал свои гнусные проделки в Бахчисарае.

***

Когда софта Халиль перелез через плетень, он долго не решался постучаться в дверь домика Зейнеп. Наконец он стукнул так тихо, что его услышала только маленькая сороконожка и в испуге поползла вверх по косяку. Халиль постоял несколько минуть в нерешительности, как грешник перед мостом Аль-Серат16, и после долгого колебания переступил порог: но совсем ошеломленный собственною смелостью и скрипом двери, которая, казалось ему, заскрипела громче колес мажары, он тотчас же попятился назад. Зейнеп, проснувшись от неожиданного шума, накинула на плечи опушенную мехом дурбе17 и со свечей вышла на резной балкон. Ее глазам представилась длинная фигура молодого софты, стоявшего на ступеньках лестницы с таким смущенным видом, что веселая Зейнеп звонко расхохоталась. «Чего тебе нужно, Халиль?» – едва проговорила она. Ее хорошенькое румяное личико, освещенное красноватым огоньком, дрожало от смеха. Как ответить было бедному Халилю? Не сказать же ему в самом деле, что он пришел узнать, все ли еще находится на ее розовом подбородка мучившая его маленькая родинка? Халиль молчал. Зейнеп посмотрела на него своими лукавыми черными глазами и расхохоталась еще веселее. «Да ты совсем на мокрого котенка, которого только что из воды вытащили, похож! Ступай сюда, нет, не в комнату, неравно еще кто-нибудь придет, а вон туда, под лестницу, в кладовую. Только тише, не шлепай так своими двухаршинными туфлями!»

Халиль и Зейнеп очутились в маленьком чуланчике, заставленном кадками, рухлядью и мешками с просом. В темноте Халиль до того разосмелился, что хотел уже спросить у Зейнеп про ее родинку, как вдруг со двора раздался стук в ворота. Зейнеп вырвалась из рук софты и, шепнув ему, чтобы он подождал, побежала узнать, кто бы мог быть в такой поздний час. Никто во всем Бахчисарае не исполнял так свято долга гостеприимства, обязательного для каждого доброго мусульманина, как хорошенькая Зейнеп. Аллах наверно помянет ее добродетели и даст ей лучшее место в раю. Стучавшийся был мулла Мамут, которого Зейнеп приняла с низкими, смиренными поклонами, почтительно прикладывая руку ко лбу и сердцу. При свете луны, толстый мулла, в своей огромной зеленой чалме и широком балахоне, являл положительно величественную наружность. Он родительски потрепал опустившую глазки Зейнеп по подбородку и приказал ей вести себя в комнату. Они стояли у лестницы, подле самого чулана, который Зейнеп старалась заслонить пышными рукавами своей дурбе.

– Ты знаешь, что сказал пророк? – строго говорил Зейнеп мулла: – "добродетельные женщины послушны и покорны; они заботливо сохраняют во время отсутствия мужей то, что Аллах велел хранить в целости".

– Но у меня нет мужа, эфенди! – жалобно отвечала Зейнеп.

– Все равно, джаным, ты должна исполнять заповедь пророка. Будь послушна и покорна.

Между тем бедный софта, оставшись в темноте, услышав у самой двери кладовой голос муллы, своего наставника и попечителя, до того перепугался, что со страху полез в первую попавшуюся кадку, боясь, как бы почтенный имам не вошел и не увидел его. Но едва Халиль бухнулся на дно кадки, он почувствовал, как холодная ванна из кислого катыка17 охватила его по самое горло. Не помня себя, он выскочил вон, бросился в дверь, и мулла Мамут увидел пред собой длинного, белого человека, с вытаращенными глазами, который при лунном свете до того походил на покойного мужа хорошенькой вдовушки, что почтенный мулла принял его за страшное привидение и, подобрав полы своего халата, без оглядки пустился бежать по улицам Бахчисарая. Мамут-эфенди долго слышал, как с хохотом и свистом кто-то гнался за ним и словно железными прутьями хлестал его по пяткам. Наконец бедный мулла потерял чалму, обе туфли и без чувств повалился на землю.

Бежал, прыгая через плетни садов, и перепуганный софта, весь мокрый и забрызганный гущею кислого молока, а перед хорошенькою Зейнеп, только тут сообразившей, что пару арбузов зараз под мышкой не удержишь18, внезапно очутились два человека, из которых одного она тотчас признала за своего старого знакомца Асана, а другого, в невиданном красном чекмене и ногайской шапке, надвинутой на глаза, она еще никогда не встречала. Он показался ей очень некрасивым – и не мудрено, так как это был рыжий товарищ нашего удалого джигита.

Месяц прятался за горы, когда из домика Зейнеп вышли Асан и черт, который уже начинал беспокоиться скорым приближением рассвета. Асан был что-то невесел и брел, понурив голову. Они оставили предместья Бахчисарая и своротили на проселочную дорогу. Место было пустынное, и скоро пред ними на крутом пригорке зачернела старая, развалившаяся бузня. Она приютилась у серой скалы, словно гнездо хищной птицы. Ветхая, плоская крыша кое-где осыпалась, и тусклые, разбитые окна чуть светились при лунном сиянии, как подслеповатые глаза столетней старухи. Два огромных камня привалились к глиняным стенам, грозя раздавить жалкую постройку. Только колючий кустарник и ядовитый молочай росли вокруг этого дикого места.

– Ну что же, зайдешь? – сказал шайтан.

– Да ведь тут и бузы нет! – проворчал Асан и нехотя вошел в сырую, грязную комнату, уставленную разбитыми бочонками. Шайтан уселся верхом на опрокинутой кадке и вынул расписку из кармана красного чекменя. Зеленые глазки его радостно разбегались, и бумага комкалась в когтистых пальцах.

– Кажется, ты думаешь со мной рассчитаться, эфенди? – робко спросил Асан, взглянув исподлобья. Ему уже виделось огненное ложе джайнема20 и кипящие источники жидкого пламени. В ужасе он бросился на колени и стал умолять черта дать ему еще хоть день отсрочки. Но шайтан высыпал перед Асаном целый мешок истоптанной обуви.

– Ты посмотри, – завопил он, – сколько я одних туфель износил, бегая у тебя на посылках! Ни один армянин не понес бы такого убытка, а ты еще хочешь, чтоб я ждал! Где же это видано?

Тут запел далеко в Бахчисарае петух: Асан не выдержал и призвал имя Аллаха. Тогда шайтан до того обозлился, что, не дожидаясь третьих петухов, бросился, как кошка, на бедного джигита, неистово хрюкнул и провалился с ним сквозь землю. Огненные искры целым столбом взвились из глубокой ямы, образовавшейся в полу старой бузни, и смутный гул пошел по всей окрестности. Перепуганные стаи черных дроздов вспорхнули из кустарника, покружились в воздухе и опустились в траву. Где-то крикнул осел, и все затихло. Скоро первые лучи солнца окрасили в кровавый цвет стены покинутой бузни, голые камни, пригорок, на котором она стояла, и молчаливая ночь, оглядываясь, уползла бледною тенью в далекие, одетые туманом ущелья.

С тех пор около старой бузни, по дорогам, в лунные ночи носится на черном коне проклятая душа джигита Асана, и жутко доброму мусульманину проходить мимо этого страшного места.

1 Шуточная татарская присказка.

2 Лафы – вечерние беседы.

3 Медресе – высшая школа. Мюдерис – учитель школы.

4 Язма – напиток, приготовленный из кислого овечьего молока. Питмез – напиток из фруктов.

5 Келенчек – молодые татарки в течение года после замужества.

6 Ходжа – муж.

7 Джан–душа, душечка.

8 Зелифы – локоны на висках, которыми отличаются замужние татарки от девушек.

9 Мишмилла – ягода, очень любимая татарами.

10 Танец горских пастухов.

11 Базар-гунь – воскресенье.

12 Цветок пророка – пейгамбер чичек – ландыш.

13 Татарок учат только читать.

14 Джины, духи – бывают злые и добрые.

15 Софта – ученик медресе, духовной школы.

16 Мост Аль-Серат лежит над адскою бездной на пути к воротам рая.

17 Дурбе – легкая женская шубка.

18 Катык – кислое баранье молоко.

19 Татарская пословица.

20 Джайнем – ад.

АК-МЕЧЕТЬ

Бесплодная, волнистая степь, чуть прикрытая выжженной солнцем травою. Местами большие голые, обветренные камни выступают над нею, все изрытые темными впадинами. Раскаленное небо ясно, безоблачно и пустынно. Но вот две черных птицы мелькнули в прозрачной синеве. Неровными взмахами крыльев, кувыркаясь и барахтаясь в воздухе, словно борясь из-за добычи, два степных хищника пронеслись с высоты и будто провалились в бездну. Следя за их полетом, и на самом деле можно было прийти к широкой расщелине. Равнина степи здесь разорвалась на части и раздвоилась глубокой пропастью.

Там, в тесном ущелье, где вьется далеко внизу узенькой лентой дорога, между двумя гигантскими стенами сплошных утесов, притаилась крошечная татарская деревушка. Это Саланчик, – предместье Бахчисарая. Гор вокруг Саланчика нет, но каменистая почва окрестной степи, казалось, дала здесь глубокую трещину, опустилась, рухнула, и на самом дне образовавшегося ущелья, как бы провалившись вместе с упавшей почвой, осели на грудах гранитных обломков маленькие белые домики с плоской кровлей, окруженные зеленью тополей и бука. Если взглянуть с высоты расстилающейся кругом холмистой степи в бездну провала, то белые домики Саланчика представятся не больше гнезд ласточки, а черные точки, которые движутся по задворкам и улицам, можно принять скорее за мух, чем за коров, лошадей или человека.

Зато мирно и тихо покоится здесь деревушка, защищенная своими каменными стенами от бурь и непогоды. В бессильной ярости перелетает с края на край ущелья буйный степной ветер на своих сизых, иззубренных крыльях, свистит и воет, как злобный дух, в грозной вышине утесов, но не смеет коснуться ни одной кровли, не может сорвать и повалить самой ветхой и плохо сложенной из булыжника дымовой трубы убогой татарской хаты. Одни лишь тополя насмешливо кивают ему из глубины ущелья...

Мирно и тихо живется в этих уютных белых домиках, вдалеке от бурь и ураганов, которые бушуют и стонут там, наверху, и мнится, что не залететь сюда, в неприступную обитель, и урагану человеческих страстей, злобы и ненависти. Но нет... от них не спасают ни обветшалые стены монастыря, ни крепкие каменные утесы. Они проникают под самую бедную кровлю, не пугаясь даже лучей солнца и лазури безоблачного неба, и темные легенды слагаются о них и передаются из уст в уста в самых мирных и заповедных уголках ясного счастья, радости и надежды. Так было и в Саланчике.

***

На самом краю деревни стояла древняя, полуразвалившаяся мечеть, тяжелый купол которой и мшистые своды еще говорили о далекой старине и павшем могуществе ханов. Промчавшееся над этими грубыми стенами столетие только местами разрушило их, покрыв сырой и потемневший камень суровою сединой времени. Извилистая трещина, похожая на глубокую морщину, пересекла с низу до верху когда-то прямой и стройный минарет, теперь грозивший падением. Он все еще величаво подымался к небу, но это было величие царственной старости, полной славных воспоминаний, лишенное действительной жизни, силы и крепости. Оно только заставляло грезить о прошлом. С минарета не раздавался более голос муэдзина, призывавшего на молитву толпы правоверных, разодетых в праздничные тюрбаны и цветные одежды, бряцающих блестящим оружием с победоносными криками: «Алла ик бер!» после священного казавата. Сюда не стекались более и мирные поселяне деревни. Старая мечеть была заброшена, железные двери забиты, и наглухо заколочены окна с поломанною решеткой. Трава и кустарник проросли сквозь осыпавшиеся кое-где стены, и только неумолчные слезы фонтана, звучно падавшие в сырой тени забытой развалины, словно плакали о прошедшем... вечно о прошедшем... и напоминали о снах юности посреди царства разрушения и смерти. Трудно было примирить с этим мрачным, почерневшим и состарившимся строением красивое и светлое название «Ак-Мечети» –"Белой Мечети". Так звали ее прежде, когда она еще блистала роскошью восточных орнаментов и причудами аравийского зодчества, не оставившими по себе никакого следа, – так зовут ее и теперь, дикую развалину, в которой гнездятся только летучие мыши и страшные легенды. О, эти смутные, кровавые легенды! Они заставляют мусульманина пугливо озираться, проходя ночью мимо старой мечети, и подымают волосы на голове рассказом о злодеяниях, совершенных под священной одеждой, об убийствах за чтением Алькорана. Угрюмая тень монаха-разбойника, носившего черные мысли под белой чалмою, отшельника, никогда не выходившего из мечети, святого-убийцы, вечным проклятием заклеймила седые стены оскверненного храма. Бледный таиф, – привидение, показывается ночью на минарете запоздавшему путнику, и трепетные огни мигают в пустой молельне, переходя от окна к окну и словно блуждая но старинной церковной зале и хорам. Еще живет сказание о подземном ходе, прорытом в мечеть, по которому спускался и невидимкой выходил злой отшельник для грабежа и насилья, чтобы потом, при свете дня, спрятав в подземелье награбленные сокровища, читать правоверным молитвы пророка, с глазами устремленными к Мекке и благочестивыми видом нелицемерного праведника. Но со временем таинственный ход вероятно осыпался, а заколоченные двери мечети не позволяли проникнуть туда взору любопытного. Только тяжелые вздохи доносятся иногда из старого храма в осеннюю непогоду, да рассказы о призраке, напоминают еще о легендарном прошлом этого покинутого строения на краю деревни, о прошлом полуразрушенной Ак-Мечети.

Суеверное предание, фантастические грезы, окружающие легендой былую действительность... что они? – созданье ли горячего воображения, поэтические иероглифы старины, предчувствие ли неведомой связи между прошлым и настоящим?.. Но минувшее, как тень от облака на водной равнине, бросает свои очертания на дальнейшие события, созревающая из его семян, развеянных ветром в пространствах вечно бегущего времени. Отражения облаков в зыбкой зеркальной поверхности не могут изменять своих красок и только кажутся причудливее и воздушнее. Грозовая туча так же синеет и хмурится в глубине озера, и под роковой тенью ненависти, брошенной в будущее, не вырастет свежего и радостного голубого цветка.

Старая мечеть, как бы служившая живой связью с прошедшим, и ее кровавые сказания далеко кидали от себя полосу мрачной и таинственной грусти, и не мог быть счастлив и безмятежен маленький белый домик, стоявший тут же, так близко от мечети, как бы под покровом ее сумрачных стен, окруженных сказочной былью о совершенных злодеяниях... Монах должен был вставать из своей могилы и являться детям и внукам то под той, то под другой одеждой, чаще всего стучась в двери и окна соседнего домика.

– Налила ли ты в кувшин свежего катыка, ахыз?1 говорила молоденькая Сальме своей служанке, перегнувшись вниз через перила высокого узорчатого крылечка и торопливо увязывая в полотенце несколько жирных лепешек.

– Смотри, ханым2, чтобы не вернулся хозяин!

– О, я сбегаю скорее, чем он вернется! У меня легкие папучи.

– Бедный дурачок... Аллах не дал ему ни хлеба, ни разума. Не покормят другие, так сам не добудет. Бродит теперь где-нибудь по полю, голодный и оборванный. Счастье ему послал Аллах только в тебе, дорогая ханым! Одна ты о нем заботишься... лишь бы Сеид-Саттар опять не проведал: гневаться, бить будет... Ох! Не вели ему больше ни платья, ни молока давать...

Сальме быстро отряхнула рукавом непрошеную слезинку, скатившуюся по ее бледной щеке, спрятала узелок под широкую фередже и тихонько выбежала за калитку. И хотя Сальме была первой красавицей в Саланчике, и не нашлось бы во всей деревне человека богаче ее мужа, одевалась она бедно. Ни золотых монет на шапочке, ни серебряного пояса, как у самой простой татарки. Впрочем, ее ловкие ручки, точно назло скупому и сердитому мужу, вышили хитрыми узорами узкий зеленый кафтан и лиловую накидку из грубой материи, а ее талия и без дорогого пояса казалась такой стройной и тонкой, что ее мог переломить, как стебелек нежного цветка, первый порыв осеннего ветра. Ее грустное молодое личико с черными бровями, большими, большими задумчивыми глазами под густыми ресницами говорило, однако, о многих ненастных днях и печалях, пережитых в короткие годы. Она не поблекла, как цветок под непогодой, не облетели лепестки ее прежней девичьей красоты, но словно тучка заволокла ее ясную, как солнце улыбку, и не дождем, а слезами был смыт яркий румянец с ее похудевших щек, хотя она все же оставалась прекрасной по-прежнему, прекрасной, как последняя звезда на побледневшем небе. Это была красота долгих и безмолвных, страданий, которая часто придает прелесть неизъяснимую молодости, лишенной даже надежд на беззаботное счастье.

Ловкая, стройная, быстро взбиралась Сальме по узкой, обрывистой тропинке на окружающие деревню скалы. Ни один камешек не скатывался под ее легкими ногами. Так дикие козы лазят по скользким пропастям и ущельям. Справа и слева тропинки подымались огромные выступы и голые глыбы растрескавшегося, красноватого гранита. Целый лабиринт изгибов и поворотов выводил эту дикую дорожку в степные поляны, но она вилась так круто и чуть заметно, что, смотря снизу, можно было подумать, будто здесь подымается отвесная и неприступная стена утесов. Местами тропинка бесследно исчезала за исполинскими камнями и потом снова змеилась по открытым скалам.

На высоте ущелья, на самой верхней площадке, выдавшейся вперед и нависшей над Саланчиком, Сальме увидела несколько неподвижных фигур, опиравшихся на длинные палки. Это были чабаны Сеид-Саттара. В своих мохнатых шапках и коротких бараньих тулупах до пояса, с большими, мохнатыми собаками у ног, они казались высеченными из камня истуканами, четко рисовавшимися на синем небе, неспособными ни слышать, ни видеть, ни даже сдвинуться с своего гранитного подножья, но Сальме все же осторожно миновала их, спрятавшись за поворотом тропинки. Вдруг тяжелый камень, стукаясь об уступы, с шумом скатился и пролетел над ее головой в бездну, рассыпаясь целым дождем осколков. Сальме вздрогнула и, не останавливаясь, побежала в гору.

Наконец она была наверху. Запыхавшись, с высоко подымавшеюся грудью и еще более бледным лицом, она, прикрыв глаза рукою, осмотрелась кругом. В степи было пусто. Низкая трава покрывала широкую площадь, изрытую кое-где курганами. Степной ветерок трепал волосы молодой татарки, но от накаленной солнцем земли веяло душным зноем.

– Хайрулла! – негромко окликнула Сальме. Ответа не было. Тогда она направилась к ближнему кургану, за которым была небольшая ложбинка, заваленная мусором и каменьями. Взобравшись на легкую крутизну, она увидела маленькое, странное существо, до того оборванное и лохматое, что его трудно было признать за человека. Оно поминутно приподымалось и нагибалось, подбирая что-то блестящее в куче мусора и поспешно пряча в карманы широких дырявых шаровар, сквозь которые проглядывало худое голое тело. Перепутанные волосы клочьями падали на смуглый лоб из-под старой красной фески с оторванной кисточкой. На тонком, почти детском лице широко глядели серые, большие, красивые глаза, лишенные мысли, чувства и выражения. Так смотрят в голубое небо неподвижные, светлые и круглые озера на вершинах гор. Сухие губы что-то бормотали, какие-то бессвязные слова. Согнутая, немного сутуловатая спина, костлявые руки с длинными пальцами, судорожно рывшимися в мусоре, и вытянутая жилистая шея говорили однако о силе, ловкости и проворстве этого маленького, дикого существа, которое было известно в околотке под именем дурачка Хайруллы. Это был действительно полуидиот, безумный нищий, брат хорошенькой и несчастной Сальме.

Своими странными прыжками и ужимками, своей угрюмой нелюдимостью он напоминал плохо прирученное животное, ласкавшееся только к своей госпоже. Этой госпожой была для него его сестра, которую он любил по-своему с примесью странной боязливой нежности. Дурачок, избегавший встречи со всеми в деревне, говорил только с нею одной и принимал от нее пищу и подаяние.

– Хайрулла!

Услышав знакомый голос, дурачок быстро выпрямился, и на губах его показалась широкая улыбка, грубо искажавшая его правильное, тонкое лицо, красивое только в своей полной неподвижности. Малейшее пробуждение сознания, крохотной, жалкой мысли придавало ему тотчас идиотическое, полуживотное выражение, как бы оттеняя весь ужас духовной нищеты этого искалеченного существа, ограбленного самой природой.

Хайрулла вприпрыжку бросился к Сальме и, приложив руку ко лбу, низко наклонился и дотронулся пальцами до маленьких папучей сестры, как бы слагая к ее ногам свою любовь и благоговение. Восточный привет в безумном движении Хайруллы принимал какое-то мистическое и трогательное значение. Этот поклон был в тоже время поцелуем святыни, к которой мы не смеем прикоснуться устами.

Сальме села на камень и развязала узелок.

– Я принесла тебе лепешек и молока. Бедный Хайрулла, ты еще ничего не ел сегодня, а солнце уже скоро станет садиться за курганы!

– Не надо. Я сыт.

– Разве кто-нибудь тебя накормил сегодня?

– Хайрулла богат... на базаре лавки всегда открыты... О, мы скоро купим наш старый дом, и опять будем жить вместе... У меня много золота... посмотри...

Глаза дурачка вспыхнули непривычным блеском. Он стал, выкладывать из карманов и из-за пазухи кусочки битого стекла. Здесь были белые и зеленые осколки, сверкавшие на солнце.

– Червонцы, червонцы! – кричал Хайрулла. Он подкидывал стеклышки кверху, вертел их перед глазами, показывал Сальме и, пересчитав, прятал опять в карманы.

– Нынче я собрал тысячу золотых! – озираясь, говорил он, – Тут их множество, и никто не знает этого места... Мы скоро купим наш дом!

На опущенных ресницах Сальме показались слезы и тихо покатились по бледным щекам.

– Но ты ничего не ешь, брат мой!

– Не хочу. Я богат... Прощай... золото надо спрятать... Увидят – отнимут... Увидят – отнимут... отнимут! – забормотал он и, пятясь, стал быстро скользить вниз по тропинке, в глубину ущелья. Его жалкая и страшная, ощетинившаяся фигурка с загоравшимися злобой глазами и сильными руками, прижатыми к груди и карману, исчезла за каменистым обрывом.

Сальме опустила голову и закрыла лицо. Сквозь ее розовые пальчики слезы капали на колени, как крупный жемчуг, и грудь поднималась от рыданий. Степной ветер тихим стоном разносил их по ковылю и бурьяну безбрежных полей и низким шепотом повторял седым курганам, много видевшим на своем веку страданий и горя человеческого, кровавых битв, поминок славных богатырей и неутешного плача татарских пленниц. И на эти слезы откликалось степное эхо, чуткое, робкое, дальнозвучное, как струны певцов, о которых говорят былины.