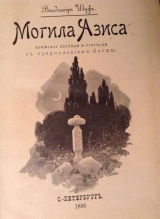

Текст книги "Могила Азиса. Крымские легенды и рассказы"

Автор книги: Владимир Шуф

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)

Мустафа давно любил Альбину, давно – еще до своей женитьбы. Женился он не по своей охоте. Чернобровая Суадет часто заглядывалась на удалого джигита, который не упускал случая пошутить с нею. Познакомились они на речке. Шумная вода, разлившись от таявшего в горах снега, быстро неслась по своему каменистому ложу, там, далеко за деревней, впадая в открытое море и сливая свои мутно-бурые волны с его синей, прозрачной глубиною. В садах расцветали душистые фиалки, белые подснежники, и наливались первые почки на ореховых и миндальных деревьях. Суадет, отбросив украшенное галунами покрывало, стояла на бревнышке, выступавшем далеко в речку, и тяжелым вальком била смоченное белье. Молодая грудь ее высоко подымалась, щеки раскраснелись от работы, и пряди волос непослушно свесились на большие черные глаза. Вдруг невдалеке от нее с шумом раздвинулись ветви кустарника, заплескала вода под конскими копытами, и в речку въехал, напевая песню, незнакомый татарин. Суадет хотела было закрыться чадрою, но джигит ей крикнул: "Полно, красавица, теперь и солнце тучкой не застилается, а ты свое лицо от проезжего молодца прячешь. Поговори-ка лучше со мною ладком: кто знает, может, я и сватов за тобою к старику Ахмету зашлю!". Суадет оглянулась, видит – никого нет, и откинула с лица покрывало. "А разве ты знаешь моего отца?", – сказала она, улыбаясь джигиту. "Вот так то лучше, красавица! Как не знать? Я ведь не из дальней деревни". – "А ты откуда же?" – "Из Aй-Василя. Ха-ха! Вот видно, что вас, девок, никуда не пускают: из соседнего села джигитов не знаете! Ну, будь здорова, джаным. Еще часом увидимся!" И он поскакал по крутой дороге, вившейся на гору. Долго смотрела ему вслед чернобровая Суадет, пока конь и всадник не сделались маленьким, темным пятнышком, которое растаяло в небе, как легкая весенняя тучка на далеком горизонте.

Недаром познакомилась Суадет с Мустафою. Когда летнее солнце золотило гранаты и персики в яркой зелени деревьев, а душные ночи наполнял аромат расцветавших роз и звонкие соловьиные трели, когда серебристая мгла качалась и веяла на горных вершинах, как прозрачная фата на плечах красавицы, и в мягкой траве садов не слышно было шуршанья проползавшей змейки и шороха легких женских папучей2, Мустафа подстерег под плетнем свою красавицу. Суадет шла к соседке поболтать на досуге и считала золотые звезды, горевшие в густой синеве ночного неба. Она уже занесла маленькую ножку, чтобы перепрыгнуть через колючий плетень, как вдруг чья-то рука в темноте сорвала с нее красную туфельку и, если бы Суадет не упала в сильные объятия джигита, то наверно она до крови исколола бы свою ножку об острый репейник. Темная тучка набежала в это время на золотые звезды, которые, как зоркие очи, высматривали с неба все происходившее на земле, и ни одна из них не могла бы рассказать, дошла ли Суадет к своей соседке, и что происходило в эту ночь в темном саду, обвеянном благоуханиями. Счастливые слезы, как чистая роса на венчике только что распустившегося цветка, дрожали на длинных ресницах Суадет, когда она на заре всходила на шаткое крыльцо своего старого домика, тонувшего в зелени черешен и стройных кипарисов. Она обернулась назад и протянула свои белые руки к медленно убегавшей за гору ночной тени. словно стараясь удержать исчезавшее вместе с нею смутное, дорогое воспоминание.

Не знаю, далеко ли зашли шутки молодого джигита, но когда он отказался жениться на Суадет, она загрустила, заплакала, как осенняя непогода, желтыми листьями убиравшая поредевшие сады. Сорваны были последние спелые сливы, последний цветок увядал в потемневшей траве. Уже побелели от снега горные вершины, как волосы на голове старика, и резкий ветер свистал по грязным, кривым улицам деревни. Хмурой ночью, когда все спали и погасли огни в окнах, поплелась Суадет в Ай-Василь, перешла мутную речку, дрожа от страха и холода, тихонько пробралась в дом Мустафы и села в углу комнаты. Старший брат Мустафы заметил ее и, поняв в чем дело, разбудил всю семью. Самого Мустафы не было дома. Братья его и мать просили Суадет уйти, уговаривали ее, но она молча сидела, закрыв лицо руками, и плакала. Свет лампочки рисовал тень от ее склоненной фигуры на увешанной узорными чадрами стене. Старая мать Мустафы слезно причитала в другом углу. Послали за Мустафой. Младший братишка его, сдвинув феску на затылок, поджав локти и шлепая по лужам босыми ногами, побежал через всю деревню к родственнику, у которого засиделся Мустафа за доброй кружкой бузы. Узнав о случившемся, Мустафа опрометью бросился домой. Увидев Суадет, он схватился за голову, стал умолять Суадет, чтобы она ушла и не позорила его чести, но ничто не помогало. Тогда Мустафа взял ее за руку и хотел выгнать силой; Суадет стала кричать, и на крик собрались люди. Дело было кончено: по закону, татарин, если в доме его застанут молодую девушку, должен на ней жениться, или оба они покрыты страшным позором и бесчестьем. Оставалось позвать муллу и совершить свадебный договор. Невеселая была свадьба Мустафы, и не весело жилось Суадет с молодым мужем, хотя он ее не обижал – пропадал только по целым дням из дому. Мустафа после этого не забыл и не оставил своей Альбины, но она стала с ним холоднее. Он замечал ее равнодушие, запивал иногда с огорчения и даже подчас бил Альбину, ревнуя ее ко всем и каждому. Тогда молодая девушка совсем разлюбила его и если не рассталась с ним окончательно, то потому только, что еще не знала, как от него отделаться. Так легкий хмель и желал бы порою покинуть крепкий дуб, вокруг которого он обвился, но боится призвать на его ветвистую вершину блестящую молнию, чтобы старый дуб в своем падении не раздавил и его.

Осенью поступил работником на хутор Б. красивый татарин Таир. Черные, вьющиеся, немного жесткие волосы целой шапкой взбивались на его голове, и, надо сказать, он особенно тщательно ухаживал за ними. Молодое безусое лицо его было вместе лукаво и простодушно. Он долго служил где-то в кофейне, потом торговал фруктами с отцом своим в одном из южных городов России. Благодатные условия края и щедрая природа, дающая здесь человеку все почти без усилий с его стороны, приучили Таира к сладкой лени, и он не знал удовольствия выше беспечного кейфа. Он любил только ухаживать за лошадьми, чистить и кормить их: в этом сказывалась его расовая черта, привычка, целыми столетиями укоренившаяся в его народе. Занятнее лошади была для него только женщина, и если что его удерживало на хуторе, заставляя мириться с трудной подчас для него работой, – это любовь к хорошенькой Альбине, за которою Таир усердно ухаживал. Он исполнял охотно все ее поручения, бегал у нее на побегушках, работал за нее, мыл посуду и готовил кушанье, когда заболела кухарка, и Альбине приходилось ее заменить. А как он умел жарить шашлык с луком и петрушкой, так этого я вам и передать не сумею. Но ни ухаживания, ни вздохи не помогали. Альбина была непреклонна. Однажды они собирали вдвоем виноград и складывали его в плетеные корзины. Густые лозы целым лесом подымались вокруг, и солнце пронизывало горячими лучами зеленые их листья, среди которых рдели и сверкали золотистым, отливом красные и желтые гроздья спелого винограда. Короткие тени ложились от высоких штамбов на раскаленную, каменистую почву виноградника. В горячем воздухе пахло прелой землей, виноградным соком и зеленью. Альбина на коленях стояла перед густым, отягощенным гроздьями кустом и осторожно срезала виноград ножницами. Солнце, пробиваясь сквозь листья, бросало ярые блики на ее зарумянившееся лицо, покрытое капельками пота, и открытую, немного загоревшую шею. Таир долго смотрел на нее, бросив ножницы и улыбаясь широкой, счастливой улыбкой. Наконец рука его нечаянно протянулась к ее талии, вероятно приняв ее за гибкую и тонкую виноградную лозу. Но девушка так сильно толкнула его в грудь, что Таир отшатнулся и ударился головою о штамб. Альбина улыбнулась и, лукаво взглянув на него, заговорила о богатом урожае нынешнего года. Таир однако был мрачен, отрезал вместе с гроздьями тонкие усики и стебельки лоз, портил кусты, и Альбина должна была наконец прогнать его с виноградника. Таир решил непременно узнать причину холодности к нему Альбины, и нет ли у него более счастливого соперника. Он караулил по целым ночам у ее окошка, и вскоре ему удалось увидеть нечто такое, что окончательно разрушило его надежды. Он уже собирался взять расчет и уйти с хутора, когда, позднею осенью, встретил на чердаке сушильни Альбину. Она вешала на веревку мокрую блузу и обратилась к нему с вопросом: "Правда ли, Таир, что у нашего муллы можно такой амулет достать, который немилого человека разлюбить заставит, а любимого приворожит?" – "А как же! – отвечал Таир. – Есть такой амулет, только его надо зашить и на шее носить". – Если бы мне кто-нибудь его достал, я бы того любить стала", – сказала Альбина, так взглянув из-под своих длинных ресниц на Таира, что у него сердце запрыгало, и седло, которое он нес, вырвалось из рук и покатилось со ступеньки на ступеньку лестницы, громыхая железными стременами. "Вот барин-то тебя за это не поблагодарит... разиня!", – засмеялась ему в лицо Альбина и побежала с лестницы. Долго еще стоял Таир на сушильне, слушая, как крупные капли дождя барабанили по крыше, наконец, лицо его передернулось, и он прошептал: "Постой же, Мустафа, я для тебя то достану, что ты не будешь больше по чужим окошкам лазить!" Он отпросился на целый день у хозяина и на другое утро передал тайком Альбине вышитый золотом амулет на красном ремешке. Что Альбина отблагодарила его за это, как следует, не было никакого сомнения, потому что мальчик-пастушок, служивший на ферме, рассказывал потом Мустафе самые неприятные для его самолюбия вещи про Альбину и Таира.

Поздно вечером сидит Мустафа у Альбины, в ее комнате с белой пышной кроватью, белой занавеской на окне, уставленном горшками душистых цветов, и образом с горящей лампадкой в углу. Мустафа пил водку и был мрачен. Альбина стояла к нему спиной, прислонившись лбом к холодному стеклу окна. Ей виделись в темноте горящие огоньки города и еще другие, которые передвигались, то вспыхивая, то потухая на темном фоне далеких гор: это светились смоляные факелы ночных охотников на перепелок. Изредка ей слышался глухой шум моря, разбивавшего о прибрежье свои белогривые волны. Мустафа притянул ее к себе за руку. Она не противилась, только брезгливая улыбка скользнула по ее сжатым губам. Вдруг Мустафа сильным движением оттолкнул ее от себя: он нашел амулет и грубо сорвал его с ее шеи. "Это что? – крикнул он, сверкнув на нее глазами. Альбина бросилась отнимать, и между ними завязалась безобразная борьба. Наконец Альбина упала и со стоном стукнулась затылком об ножку кровати. Мустафа быстро разорвал амулет и прочитал у свечки слова, которые страшными заклятьями призывали вечное безумие на его голову. Он побледнел, руки его опустились, и, простояв неподвижно нисколько минут, он вышел из комнаты, не взглянув на Альбину. Таир сдержал обещание и достал Альбине амулет – более ужасный, чем она желала. Альбина повесила его на шею, не умея читать по-татарски и не зная его содержания. Она, может быть, отказалась бы от амулета, поняв его значение, потому что она верила в его силу, как верили в чужеземных богов римляне, ставившие их кумиры в храмах Капитолия. Живя среди татар, она перенимала и их суеверия.

С тех пор целых две недели Мустафа был пьян без просыпу. Он скакал из деревни в деревню, из шинка в шинок на своем лихом иноходце, но не мог размыкать своей тоски. Глубокое разочарование в женщинах закралось и в его грубую душу. Он иногда по-своему горько насмехался над влюбленными, говорил, что бабе доверять нельзя, что каждая баба – ведьма и колдунья и ни за что продаст своего возлюбленного. Скоро у него подобралась бесшабашная компания гуляк и пьяниц из греков и татар, которых он щедро угощал на свой счет. По ночам он бродил с ними близ хутора в твердом намерении украсть и зарезать Альбину – дело обыкновенное в татарском быту. Он казался действительно помешанным: было ли это действие амулета – не знаю, но думается мне, что иная женщина может свести с ума, и не прибегая к волшебству. А в ту ночь, когда я ночевал на хуторе, Мустафа один пробрался в сад и, подкравшись к дому, застал Альбину и Таира вместе. Он был силач, и Таир не мог с ним, конечно, справиться. Говорят, бедного молодого татарина нашли без чувств на другое утро в слободе, куда он на коленях дополз после побоища, желая поднять тревогу. Впоследствии, прохворав несколько недель, он поправился, но был подвергнут своеобразному остракизму татарским обществом, обвинившим его в заведомом колдовстве.

И так, Мустафа бежал по нашим следам. А едва я спрятал Альбину, он, ударом ноги выломав наружную дверь, появился передо мною в столовой, дверь из которой выходила в кабинет. Очутившись в незнакомой обстановке и совершенно неожиданно увидев меня перед собою, он остановился как бы в недоумении. Так бешеный бык, раздраженный копьями и красными лоскутьями пикадоров, опрокинув на пути своем несколько всадников, встречает пешего бойца и, умерив на мгновенье яростный бег, склонив рога, вращая налитыми кровью глазами, готовится к новому, последнему нападению. Если бы я попытался оказать малейшее сопротивление, Мустафа, с которым я не мог спорить в силе и ловкости, наверно смял бы меня, как ребенка. Но, пользуясь старым нашим знакомством, я заговорил с ним в дружески примирительном тоне, просил выслушать меня, и Мустафа грузно опустился на стул, подперев мускулистою рукой свою всклокоченную голову. Я просил Мустафу объяснить его поведение в доме моего друга и, узнав о причинах его поступка, стал говорить ему, что талисманы – вздор, что стыдно ему верить в такие пустяки; но он отвечал, будто уже давно замечает, как что-то вертится в его голове и туманит мысль. Факту неверности Альбины я не мог ничего противопоставить, да и могли ль подействовать доводы и убеждения на такого, как он, человека, находившегося к тому же в невменяемом состоянии? Я пытался только выиграть время разговорами, надеясь, что он сам опомнится. Но ничего не помогало, он все настойчивее требовал выдать ему Альбину и порывался искать ее в соседней комнате. Мы сидели друг против друга, я видел костяную рукоять ножа, торчавшую за его сапогом, и ощупывал инстинктивно свой кинжал. В самую критическую минуту мне пришла в голову счастливая мысль. Заметив, что Мустафа немного пьян, я вздумал напоить его окончательно. На открытой полке шкафа я видел графин с водкой. Я упросить Мустафу выслушать меня еще немного и поставил на стол водку. Мы пили рюмку за рюмкой, и Мустафа скоро совсем охмелел. У меня тоже немного вело в голове. Тогда я прямо заявил Мустафе, что не выдам ему Альбины и, едва он бросился к двери, я заслонил ее, и между нами завязалась борьба. Мне легко удалось повалить пьяного Мустафу на пол, и он тут же заснул в полнейшем бесчувствии. Я отворил дверь и велел Альбине поскорее одеваться, а сам побежал за привязанной в саду лошадью. Пароход в Одессу должен был отходить по моему расчету через час, и я надеялся потихоньку спровадить Альбину в другой город, так как эта история не могла кончиться благополучно. Альбина была вполне со мною согласна. Я посадил ее на седло и повел лошадь под уздцы кратчайшей тропинкой, извивавшейся по высохшему руслу ручья среди камней и кустарников. В небе уже занималась заря. Вместе с темнотой ночи, казалось, исчез и страх Альбины. Восходившее солнце, осушив капли росы на цветах и деревьях, осушило слезы и на ее ресницах. Она улыбалась мне, как это голубое спокойное море, пробуждавшееся с первыми лучами рассвета.

Точно легкий утренний туман, скользивший по горным уступам, развивалась белая накидка на плечах молоденькой девушки, и, право, Альбина ни разу еще не казалась мне такой хорошенькой. Может быть, это было действие утра и возбуждение от пережитых мною впечатлений. Если бы я провожал при такой обстановке не Альбину, а какую-нибудь высоко образованную девицу, то я наверное сострил бы, назвав себя ее паладином, избавившим ее от грозного великана, как водится в рыцарских романах. Но Альбину я мог попросить только поцеловать меня в вознаграждение, что она и исполнила с большим удовольствием, наклонившись ко мне с седла.

Вскоре после этого и я оставил Ялту, иначе вряд ли пришлось бы мне избежать мести и преследования Мустафы, раздраженного моим вмешательством. Не дай Бог никому затронуть татарина – за ним стоят все его родичи: братья, зятья и племянники.

1 Чунгур – второй повод, употребляемый татарами для привязывания лошадей.

2 Папучи – туфли с носком и одною подошвой.

ЕВПАТОРИЙСКИЕ СТЕПИ

Случалось ли вам когда-нибудь заблудиться в степи?

Нет чувства безотраднее...

Выехав еще засветло из Евпатории по делу к одному из окрестных помещиков, я вскоре сбился с дороги. Местность была однообразная, ровная. Верст за пять от города в постоялом дворе, стоявшем на перепутье и красноречиво называвшемся "Свиданье двух добрых друзей", я расспросил хозяина, тучного и красного мещанина, куда ехать, и направился по его указанию. Он еще долго стоял на крыльце и что-то кричал мне вдогонку, но за стуком шарабана я уже не слышал дальнейших наставлений.

Серый, пыльный почтовый тракт, изрезанный глубокими колеями, бежал бесконечно в даль. По обеим сторонам его тянулись узкие полосы вспаханной земли, терявшиеся в степном просторе, в зеленовато-бурых пространствах выжженной солнцем травы. Черные дрозды подымались из придорожного ковыля и садились на телеграфную проволоку. Моя лошадь, низкорослый, но крепкий жеребчик крымской породы, бежала мелкой иноходью, побрякивая бубенчиком и подымая пыль, которая густым слоем садилась на лакированные потрескавшиеся от жары крылья шарабана, на мою шинель и белую фуражку. Я все ожидал, указанного мне поворота на проселочную дорогу, но его не было видно. Пестрые столбики верст мелькали один за другим, а между тем стемнело, и почти без сумерек, как всегда на юге, над степью быстро спустилась черная ночь. Где-то справа замигал, вдалеке огонек.

"Что за притча?", – думал я, стараясь различить в темноте поворот с почтового тракта и ругая в душе хозяина постоялого двора. А говорил еще "близко", олух! Вот всегда так в дороге – нельзя верить ни одному указанию, – врут, точно генеральные карты Российской Империи.

Вдруг я почувствовал, что шарабан мой запрыгал, словно по кочкам. Лошадь пугливо фыркнула и раза два споткнулась. Очевидно, мы съехали в сторону с дороги. Я потянул вожжи, остановившись, стал всматриваться в темноту. За два шага ничего не было видно. Ночь, точно непроницаемая тайна, окутывала степь. Черная масса земли сливалась с более светлым сумраком ночного неба, где как-то безнадежно вспыхивала одинокая звездочка. Мне показалось, однако, что невдалеке я различал телеграфные столбы тракта и, хлестнув лошадь, я повернул к ним. С полчаса я ехал в одном направлении, но ни столбов, ни дороги как не бывало. Лошадь сама остановилась у глубокой рытвины, перерезавшей поле. Пришлось свернуть в сторону. Я поехал наудачу. Длинные стебли травы путались в колесах, ветви низкорослого кустарника попадали в спицы, и лошадь с трудом тащила мой шарабан. В темноте я слышал ее тяжелое и прерывистое дыхание... Ночной холодок давал себя знать. Воздух и степная трава были пропитаны сыростью падающей росы. Прошло часа два тряской, утомительной езды, а все не было ни малейшей надежды выбраться из этого хаоса спутанных трав и темноты. Ни дороги, ни огонька. Наконец лошадь, измученная, вспотевшая, вся в мыле, стала. Я хлестнул вожжами, но она не тронулась с места. Дальше было ехать невозможно, да и бесполезно. Приходилось ждать рассвета. Я попробовал крикнуть, но голос как-то глухо замер в черном пространстве земли и неба... Чтобы осмотреться, я зажег спичку, но и она бессильно вспыхнула и погасла. Ее слабый свет пропадал в окружающем мраке. Странное, тоскливое чувство одиночества охватывало мою душу. Нетерпение, усталость, неудача расстроили мои нервы, обыкновенно довольно крепкие и выносливые. Становилось как-то жутко на сердце. Я слез с шарабана и с большими усилиями, почти ощупью, набрав ворох сухих стеблей ковыля и ветвей кустарника, зажег костер.

Пламя затрещало, вспыхнуло, лизнуло красными языками желтые стебли и сучья и шагов на двадцать назад отбросило степную, непроглядную темь... Напрасно трепетали и метались густые черный тени – они не могли ворваться в очарованный круг яркого света. Потревоженные в своих владениях, они, полные злобы и ненависти, обступали меня со всех сторон, глядели на меня своими черными глазами и готовы были каждый миг броситься и поглотить меня, мой шарабан и лошадь, стоявшую низко понурив голову... В степи было тихо. Только изредка ветер шуршал высокой травою, да какой-то отдаленный вздох, вздох ночи и степного простора, долетал ко мне, не нарушая общего успокоения. Я разостлал коврик из шарабана и, положив под рукою револьвер, присел у костра.

Одиночество невольно будило воспоминания. Они слагались из темноты и пламени, из света и тени, принимали знакомые черты... Силуэты, образы, лица толпились вокруг меня... Но все они были так печальны, печальны... Странно, неужели не было ничего радостного в моей жизни, или все это давно прошло и умерло? Сожаление о потерянном счастье, горькие воспоминания о неудачах и разочарованиях – разве все это не печально, не больно? И старика едва ли радуют воспоминания. Слишком много горя примешано к ним, слишком много слез...

Временами мне казалось, что я заблудился не в этой безотрадной степной равнине, окутанной мраком, а в самой жизни моей, бесцельной, пасмурной и холодной... Чего я ждал, на что надеялся? Вот иду я по казенной надобности, с известной, строго определенной целью. Как жаль, что высшее начальство не снабдило меня какими-нибудь казенными инструкциями существования! Тогда бы я не превысил своих полномочий, оставался в рамках дозволенного и желательного, и формулярный список моего прошедшего был бы чист и незапятнан... Да, я сбился с дороги, и черная ночь была передо мной...

– Здравствуй! – вдруг раздался голос над самым моим ухом.

Это было до такой степени неожиданно, что я весь вздрогнул и схватился за револьвер. Какая-то фигура выделилась из ночной тени и подошла к моему костру. Впрочем, в ней не было решительно ничего страшного и угрожающего. Совсем напротив. При виде этой фигуры, я невольно расхохотался над своим испугом. Передо мною, улыбаясь широкой, глуповатой улыбкой, стоял невзрачный молодой татарин с черными усиками и сладкими глазами. Красная феска была сдвинута на его лоб как-то комически. Он был босиком и в одной руке держал узелок, связанный из пестрого ситцевого платка. Другая его рука была коротка несоразмерно с туловищем и как-то странно изогнута, но он владел ею свободно: важно приложив эту руку ко лбу и сердцу, он затем по-европейски протянул мне ее для рукопожатия.

– Ты зажигал огонь в степу, – сказал он на ломанном русском языке, – и Осман пришел погреться. Можно?

Я указал ему на ковер и спросил, куда он идет.

– В Евпатория. Завтра утром там будешь... Тридцать верст осталось.

– Как тридцать верст? – воскликнул я, привскочив от изумления.

– Разве не знаешь? – Татарин посмотрел на меня с неменьшим изумлением.

Я объяснил ему, что заблудился и никак не ожидал, что заехал так далеко.

– А ты пешком идешь? – спросил я его.

– Я всегда будешь пешком ходил: из Евпатория в Севастопол, из Севастопол в Ак-мечеть, в Карасубазар, в Бахчисарай... я везде был... – прибавил он с гордостью... – В Стамбул был.

– И в Стамбуле пешком ходил? – рассмеялся я.

– В Стамбул на пароходе ездил... В Стамбул нельзя пешком... Там море болшой... Стамбул тоже болшой город... Мечеть сколько!.. Я там цирюльник был, бороду брил, кровь пускал...

– Так ты цирюльник?

– Не все цирюльник. В Бахчисарай кофейня держал. В Ак-мечеть мороженое торговал.

– Вот как. А теперь чем же ты занимаешься?

– Теперь жена помер. Ничем не занимаешься... -сказал он.

Лицо его вдруг потемнело, и он отвернулся от меня.

Я подумал, что невольно огорчил его и замолчал. Звезды начинали проглядывать на небе, и блестящий Сириус показался на горизонте. Ночь светлела. Какие-то смутные очертания бродили в степи. Чаще шуршали сухие стебли трав, чаще долетал ветерок.

Я подбросил охапку ковыля в костер, и он снова затрещал и вспыхнул.

– Жена помер, – слезливо заговорил Осман, – и деньги пропал... Деньги ее отец назад брал... торговать нечем... а жена был какой красивый... Любил менэ, господин, мой жена! – вдруг обернулся ко мне татарин.

При свете костра я увидел на его глазах две огненных, дрожащих слезинки. Выражения глаз его я теперь не узнал. Они как-то расширились и были полны странной грусти, той странной и немой грусти, которую замечают охотники в глазах смертельно раненой дикой козы. Своим монотонным гортанным голосом, на ломаном языке Осман стал рассказывать мне свою грустную и комическую историю, необычную повесть о человеческой жизни, затерянной среди степей и горных ущелий, с далекими от нас горестями и волнениями, понятную и чуждую нам в одно и то же время, полную простоты и поэзии... Сумею ли я передать ее?

В селении все считали Османа дурачком и улыбались при его имени. Действительно, трудно было встретить более непрактичного и наивного в житейских делах человека. Его постоянно обманывали, обирали. За какое бы дело он ни взялся, оно у него не спорилось. Часто начав что-нибудь, Осман быстро бросал начатое и исчезал куда-то из деревни на долгое время. Прогорев в одном городе, он переходил в другой, и там повторялась та же история. Это была какая-то неустойчивая, неуравновешенная натура со страстной потребностью перемен и любовью к бродячей жизни. Он постоянно менял профессии, занятия и промыслы. Осман быть хорошим и ловким цирюльником. Он держал кофейню в Бахчисарае, и никто не умел так вкусно приготовить чашку турецкого кофе с гущей, так мастерски заправить душистый нергиле, как Осман. В его кофейне постоянно звенел сааз, и раздавались песни странствующих шаиров. Народу приходило много: играли в шашки, курили и беседовали. Внизу, в углублении кофейни, Осман пристроил, у небольшого зеркала банку пиявок и свой цирюльничий медный тазик с вырезом, в который вставлялась шея пациента. Намыливая щеки посетителей и нежно проводя по ним острой бритвой, согретой в горячей воде, Осман рассказывал бахчисарайские новости, шутил, балагурил и добродушно слушал, когда над ним подтрунивали. Он поспевал всюду: и принести поднос с чашкой кофе, и обрить бороду, и поболтать с гостем. Его кофейня стала излюбленной в Бахчисарае. Но вот однажды, проездом в Константинополь, в его кофейне остановился какой-то неизвестный армянин. Он стал рассказывать Осману о мечетях и дворцах Стамбула, о падишахах, о красоте турецких женщин, о переездe через синее волнующееся море. Осман долго и внимательно его слушал, и когда армянин предложил открыть вместе с ним кофейню в Константинополе, уверяя, что это очень выгодное дело, выгоднее чем в Бахчисарае, Осман согласился продать свою кофейню и уехал с армянином. Дорогой армянин выманил у Османа под каким-то предлогом все его деньги и скрылся. Осман очутился в Стамбуле без копейки денег. Его принял к себе хозяин турецкой цирюльни, и Осман скоро скопил деньги для возвращения на родину. В Бахчисарае его, конечно, встретили общими насмешками. Татары постоянно спрашивали его: «Хорош ли кофе в Стамбуле?», и при этом покатывались со смеху. Осман снова исчез из Бахчисарая и появился в Симферополе, Ак-Мечети, с коромыслом через плечо и двумя висящими на нем вычурными формами мороженого, пестро изукрашенными и уставленными маленькими голубыми блюдечками. В белом переднике и в своей красной феске, Осман с улыбающимся лицом ходил по базару ни кофейни в кофейню, продавая кизиловое и сливочное мороженое собственного приготовления. Но это занятие скоро ему надоело, и он вернулся в свою деревню, где у него был дом, а вернее, половина дома, доставшаяся ему по наследству. С своей частью наследства – половиной дома – Осман совершил какую-то необыкновенную денежную операцию: продал половину этой половины односельчанину, шорнику, и заручился небольшой денежной суммой. Осман поехал в Карасубазар и открыл там торговлю фруктами, дешево скупив на бахче несколько сот арбузов и заарендовав черешневый сад. Дело пошло на лад, у Османа были барыши, но вдруг совершенно неожиданно, поручив торговлю своему подручному, греку, Осман куда-то исчез на целый месяц.

– Зачем же ты бросил лавку? – спросил я его, когда он рассказывал мне последний эпизод своей промышленной эпопеи.

– Скучно Карасубазар... Все степ, степ... Я на Яйла море смотреть ходил...

Здесь, в ровной, бесконечной степи, одетой расходящимся сумраком ночи, дрожащими и призрачными тенями, бледнеющими при скором приближении рассвета, встали предо мной могучие, скалистые горы, суровые ущелья Таушан-Базара, словно волшебными заклинаниями вызванные из мрака безыскусственным рассказом моего случайного товарища... Справа и слева выросли в степной равнине тяжелые горные громады, одетые зеленью кустарников и хвоей соснового леса. Неподвижные, голые камни, будто готовые сорваться в глубокие овраги, повисли над моею головой... Вечерний сумрак покрывал далекие вершины, тонувшие в синем тумане. Воздух был полон прохлады и смолистого запаха... Свист ночных совок, перекликавшихся в лесной чаще, звучал какой-то трогательной жалобой, неизъяснимой грустью. Я слышал стук лошадиных копыт по кремнистой дороге, вившейся в гору... Мохнатый, закутанный в седые облака великан, сумрачный Чатырдаг, вставал во всем своем диком величии над этой картиной, точно фантастический мираж, подымавшийся предо мною в безотрадной степи при свете одинокого, догоравшего костра. О, неизъяснимые чары речей, льющихся из глубины сердца! Как бы ни были просты, бессвязны и сбивчивы ваши слова – они одарены чудною властью, они проникают в сокровенные тайны природы и, как вера, двигают горы, перенося их живые образы и очертания через времена и пространства, и пробуждают душу для впечатлений красоты и поэзии.

Да, этот дурачок Осман, этот неудачный промышленник, был истинным поэтом, любящим и море, и горы, и эту однообразную степь, навевающую тихое уныние и печальные думы. Он переходил из края в край, из города в город, забывая о насущных потребностях существования, о мелких торгашеских выгодах, с единственною, даже не сознаваемою им самим целью –посмотреть на лучи заходящего за горы солнца, на сумерки ущелья и шумную синюю равнину морской пустыни, вздымающую белогривые волны в брызгах, пене и вечном, величавом движении. Пешком, босыми ногами, проходил Осман дальние расстояния в 60, в 90 верст, точно это была простая и неутомительная прогулка... Раз только, рассказывал он, в жаркий солнечный день, не находя в голых скалах, раскаленных полуденным зноем, ни капли ключевой воды, он почувствовал головокружение и лег на камни. В висках его стучало, кровь закапала из носу, и мысли его стали путаться... Вероятно, это был легкий солнечный удар. Сама природа, казалось, нарочно позаботилась создать Османа быстрым, неутомимым ходоком, почти скороходом. В его сухом мускулистом и гибком теле было не более 3-х пудов весу. В своей деревне он считался одним из лучших борцов. Почти никому не удавалось повалить его: он падал всегда прямо на ноги, как кошка, а его короткая, искривленная рука обладала необычайной цепкостью и развитием мышц: раз ухватившись ею за кушак противника, он не выпускал его до тех пор, пока не сбрасывал ловким движением своего врага на землю. Сильнее его были многие татары, но в проворстве и ловкости все ему уступали.