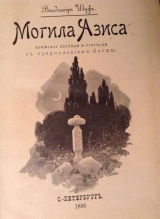

Текст книги "Могила Азиса. Крымские легенды и рассказы"

Автор книги: Владимир Шуф

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)

Владимир ШУФ

Могила Азиса

Крымские легенды и рассказы

Предисловие Сигмы

С.-Петербург

1895

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

1. Могила Азиса

2. Хаплу-хая, крымская легенда

3. В горах

4. Свадьба Абу-Бекира

5. Амулет

6. Евпаторийские степи

7. Шайтан

8. Ак-Мечеть

9. Мурзаки

10. Ненекеджан-ханым, легенда

11. Ама

ПРЕДИСЛОВИЕ

Какой-то американский физик говорил, в своем ученом трактате, что луч света производит изображение освещенного им существа или вещи не только на фотографической пластине, но и на всяком другом предмете, на который упал. По его мнению все предметы, как таинственные, немые зеркала, покрыты бесчисленными слоями отражений окружающего. Он утверждал, что если когда-нибудь мы откроем секрет отделять одно от другого эти изображения и проявлять их, как проявляются светочувствительные пластинки, мы будем в состоянии видеть на пирамиде Хеопса изображение, Моисея, выводящего свой народ из Египта, а на стенах Колизея грозное лицо Каракаллы или женственный облик Гелиогобала. К сожалению мы не открыли еще этого секрета, но бродя по древним развалинам, остаткам прежних, народов, аренам, давно минувших страстей и мыслей, невольно чувствуешь, как мириады незримых отражений минувшего проникают с полуразрушенных стен, с полуистершихся фресок, с полуразбитых карнизов в поры безмолвного мозга и возбуждают, в нем бесконечные ряды прозрачных образов прошлого. Может быть, оттого мы и любим мечтать среди развалин, может быть, наши предки, в разгар романтизма, в эпоху обостренной чувствительности и нервности, потому так любили руины, что эти руины, каким-то таинственным образом возбуждают бессознательную память о прошлом, заложенную в каждого вместе с наследственными чертами.

Эти возможности пришли мне на уме, когда я прочел в корректуре, легенды крымских татар, так художественно рассказанные автором этого сборника.

Кто из вас, господа, не знает Крыма? Чудная природа, скучающие дамы, молодые татары, ищущие их покровительства, дороговизна гостиниц, виноград, пыль, и т.д. и т.д. Это известно всем и каждому, это написано в путеводителях, об этом сообщают в газетах, это изображают на сотнях полотен художники. Но не всем Крым открыл свою душу, и моему молодому товарищу по перу выпала завидная доля рассказать нам впервые думы и чувства дикого, некультурного, не зараженного Москвой, Петербургом или Одессой татарского Крыма, который не охотно показывается туристу, который не любит шума Гурзуфа или Jalta les bains, как говорят модные дамы.

Древние могилы рассказали автору этого сборника о жизни подвижников, князей и царевен, которые покоятся под истрескавшимися колонами, прикрытыми мраморными чалмами; седые утесы открыли ему свои пещеры, в которых разноплеменные удальцы прятали награбленные сокровища; старая, полуразвалившаяся мечеть поведала удушливые тайны своего подземелья; стены высеченной в скале крепости напомнили о битвах, страстях и стремлениях давно ушедших с земли героев, самая память о которых едва сохранилась в былинах татарского сказителя.

Он наблюдать не одни светлые стороны крымской природы. Он пытался разгадать тяжелые думы выжженной степи, угрюмый покой нагорных пастбищ, втягивающих взгляды горны расщелин. Знаток крымской жизни, он старался передать в своих рассказах нравы, обычаи, верования той вымирающей смеси племен, к прежним повелителям которой русские цари посылали дары и поминки. И в этом любовном, сердечном отношении к инородцу, в этом желании разгадать и опоэтизировать его душу заключается главная заслуга молодого автора.

Почти совсем нетронутые нашей условной культурой, эти полудикие люди так же сильно чувствуют, так же горячо любят и так же упорно ненавидят, как сильно жжет их южное солнце, как сильно бьет об утесы могучее южное море. Но яркий, режущий колорит этих рассказов смягчен присутствием татарской женщины, грациозной, с большими глазами газели и с такими длинными и густыми ресницами, что так и хочется прилечь отдохнул под их тенью.

Образы этих Гуллизар, Фатим, Зейнеп и Сальмэ окружены в этом сборнике рассказах дымкою чистой поэзии. Они смотрят на вас среди свирепых и гордых лиц своих отцов, мужей и братьев точно синие горные фиалки между темною зеленью карагачей.

Я не знаю, так ли очаровательны на самом деле молодые татарки, как их изображает мой товарищ. Я не пойду жаркою ночью поджидать у плетня их возвращения с вечеринки, мне не придется наблюдать, как они полощут белье в горном ручье. Но молодой беллетрист сумел заинтересовать меня ими, как наверное заинтересует и вас. А этого только и нужно. Талант всегда идеализирует жизнь, облекая ее лучшими красками своей души.

В рассказах молодого автора эти милые татарки не имеют ничего общего с нашими изломанными, изнервничавшимися барынями. Они так же мало усложнены культурой, как газели или ласточки, но эта простота не мешает им обманывать своих мужей, хотя они и лишены возможности написать самый нехитрый billet doux. Бедные, их не учат писать! По справедливому предположение мусульманских ученых, грамотная женщина непременно станет заниматься колдовством и чертовщиной. И они рискуют гораздо больше, чем наши милые дамы. С ними не церемонятся. Им перерезывают горло, их засекают вожжами за малейшую неосторожность в запретной любви.

Я мог бы еще долго говорить по поводу крымских рассказов моего приятеля, но мои рассуждения о них, пожалуй, расхолодят ваше внимание. Читатель не ребенок, он может и сам найти в книге присущие ей достоинства. Мне хотелось только отметить то новое, что представляет этот сборник в нашей литературе, при всех недостатках молодого, еще не вполне выработавшегося таланта.

Современному человеку, а тем боле художнику, до тошноты приелась городская культурная жизнь. Английские и французские романисты пошли за сюжетами и характерами во все дикие страны земного шара. Нам, русским беллетристам, не надо ходить так далеко. В наших пределах есть несколько миллионов инородцев, находящихся на всех ступенях культуры и представляющих богатый материал для наблюдений над всеми оттенками человеческой души. Изучение инородцев дало В.Г. Короленке такой глубокий рассказ как "Сон Макара".

Эти лишенные своей истории тысячи живых существ c каждым годом все вымирают и вымирают, не имея возможности высказать человечеству то, что лежит у них на сердце, что навеяла в их простые души дремучая тайга и бесконечная степь, что нанесла горная буря, что втянулось в них с туманом медленных струй огромной реки.

Рассказать миру их думы и чувства, передать то, что завещают они перед смертью более сильному, более развитому, более жизнеспособному человечеству, это не только заслуга, это обязанность русского художника. Всякий народ делает свой вклад в сокровищницу человеческого духа, и наша обязанность записать то, что хотят сказать человечеству наши неграмотные народы.

Вот почему задача моего приятеля достойна всякого внимания и его попытка заслуживает похвал и благих пожеланий. Пусть он в художественных образах передает мысли и чувства немого для нас народа. В этих мыслях и чувствах он наверно найдет не одну жемчужину, в этих мыслях и чувствах мы найдем отзвуки мировой души.

Сигма.

СПБ.

28 мая 1895 г.

МОГИЛА АЗИСА

Редеет летучий туман, пронизанный первыми робкими лучами рассвета, разбегаются белые облака, застилавшие даль, и поднимается за ними что-то легкое, стройное, словно голубая весенняя тучка: это виднеются и уходят в небо синие горы. Вот зарумянилась золотая заря, и вспыхнули горы нежным розовым светом; прозрачным, тонким фарфором кажется их тяжелый гранит, оживленный алым отблеском восходящего солнца...

И едва загорелся восток, с минарета раздался призыв муэдзина.

Уже солнце во всем своем лучезарном сиянии стояло на небе, когда из деревенской мечети стали выходить кучки татар: выстраиваясь у дверей и протянув перед собой ладони, они произносили последнюю благодарственную молитву. Тут были седобородые старики с почтенным и набожным видом. Дети и молодые уланы1, свежие и веселые, как это только что наступившее утро. Но среди толпы, полной жизни, красоты и здоровья, странно выделялась одна маленькая, безобразная фигурка: горбун Абдалла, нищий, кланяясь, просил милостыню у проходящих. Удивительное существо был этот горбун, вероятно по ошибке созданный Аллахом не так, как бы следовало. Можно было подумать, что он вылупился из яйца курицы, насиженного жабой. Молодое лицо с черными усами пришлось бы под стать любому джигиту, а двугорбое туловище, хотя на нем была посажена красивая голова, постыдился бы признать за свое и рыжий шайтан, безобразнее которого, как известно, нет ничего на свете. Односельчане звали Абдаллу «верблюдом», но такое сравнение положительно неверно; он был гораздо хуже и вполне понимал это. Странная вещь, сотворив его таким образом, Аллах должен был бы позаботиться и о том, чтобы сердце у него соответствовало его наружности. Но тут случилось как раз наоборот: сердце у него было совсем человеческое, такое же как и у других, а может быть, даже гораздо лучше.

Впрочем, этого никто но замечал, и последняя ужаснейшая несообразность его существа оставалась видимой только для него самого и потому не вызывала насмешек...

Абдалла просил милостыни. Толстый мулла прошел мимо него, ничего не положив в его протянутую руку. Прошли и набожные старики. Бойкий мальчишка на бегу ударил горбуна в спину вместо подаяния, и только один молодой джигит сунул ему в кулак медную монету ради праздника. А праздник был большой. Уже на селе раздавались резкие звуки зурны и даула. В зеленом саду под тенью деревьев собралась густая толпа народа смотреть на борьбу силачей, сошедшихся из разных деревень. Многие уже после жаркой схватки, раскрасневшись, с расстегнутой грудью, тяжело подымавшейся, отдыхали, навзничь раскинувшись в траве. Круг любопытных столпился около двух, боровшихся под крикливую музыку, мускулистых и крепких джигитов. Борцы упирались босыми ногами в землю и, схватившись за кушаки, плечо с плечом, старались пригнуть или вскинуть друг друга. Жилы напряглись на их висках, пот крупными каплями катился по лбу, и пряди волос свешивались на глаза. Наконец один изловчился, ударил противника ногою под колено, и тот упал при общем крике и торжественном тунге в честь победителя. В это время Абдалла, опираясь на самодельный костыль, подошел к шумному кругу, стараясь заглянуть через плечи на боровшихся. Глаза его горели; казалось, он отдал бы свой последний изношенный чекмень за то, чтобы только раз, один раз в жизни помериться удалью с каким-нибудь лихим джигитом и услыхать гул общего одобрения. Но едва он приблизился, кто-то закричал: "Глядите, вот еще Дерикойский силач идет!" Громкий смех прокатился по всей толпе. Десятки рук втащили в круг Абдаллу, скинули с него туфли и толкали к недавнему победителю, стоявшему посредине, подпершись в бок рукою. "Валяй его, Абдалла, покажи, как горбы наставлять надо!" – орали кругом здоровые голоса. Бедный горбун барахтался, визжал, кусался, в исступлении стараясь освободиться из рук оскорбителей, и наконец всклокоченный, бледный вырвался и, сопровождаемый свистом и гиканьем, прихрамывая, побежал прочь, насколько позволял его костыль.

Встрепанная, жалкая собачонка, поджав хвост и озираясь, уходит так под градом камней от школьников деревенского медресе.

Абдалла был уже далеко за деревней, и длинные плетни садов тянулись вдоль дороги, когда с ним встретились три молодых татарки в ярких накидках и серебряных поясах. Увидев горбуна, они не закрылись чадрою, не отвернулись в сторону, как делали обыкновенно при встрече с джигитом: маленького урода они не считали за мужчину. Толстенькая Зейнеп громко подшутила над Абдаллою так, что обе ее товарки вспыхнули, как алая заря: Фатиме пригласила его на девичью вечеринку, и только чернобровая красавица Гуллизар сказала про него со вздохом: "фухаре", т. е. "бедный"!...

Долго смотрел им вслед маленький горбун, наконец вскрикнул и бросился ничком на землю. Может быть, он плакал, потому что все его уродливое тельце иногда вздрагивало, и странные звуки, похожие на подавленное рыдание, вырывались из его горла. Даже проходившая мимо пегая кобыла с жеребенком подозрительно посмотрела в его сторону, потянула воздух ноздрями и, небрежно подняв хвост, побежала и сторону.

Многих женщине, называют красивыми, но если хорошенько посмотреть, то окажется, что две трети этих красавиц никуда не годятся. У одной глаза слишком прищурены, у другой нос напоминает печеную айву, а третья так сурьмит брови, что даже целовать неприятно. К тому же далеко не все любят, чтобы их милые красили в красный цвет волосы, обводили желтой хной2 ногти на пальцах и ставили из кокетства на переносице черное пятнышко. Другое дело – настоящая, маленькая родинка, которая виднелась на румяной щечке хорошенькой Гуллизар. Я не претендую на живописный слог Гафиза и не сравню Гуллизар с иранской или багдадской розой; я не скажу, что никогда журчащий фонтан гарема не кропил жемчужными каплями подобного стана, так как Гуллизар умывалась только из простого медного кумана, но от этого она не была менее свежей и прекрасной, чем любимейшая из ханских жен, или обрызганный утренней росою пурпурный цветок, полный тончайшего благоухания. Ее черные глаза были выразительнее глаз дикой козы, которые плачут настоящими слезами и отражают грусть и радость, не скрытые тайно в глубине сердца. Ее пухлые губки еще не знали поцелуя, и ни одна пчелка не собирала с них сладкого меда. Не мудрено, что даже горбун Абдалла заглядывался на такую красавицу и наконец полюбил ее так, как паук любит солнце, или серый мох – прохладную свежесть ключевой поды. Я уже сказал, что сердце Абдаллы было устроено не иначе, чем у всех других людей, хотя он и был, безобразен. Горбун любил и хотел, чтобы его любили. Правда, достаточно было ему посмотреться в первую же лужу, и она убедила бы его не увлекаться излишней мечтательностью. Но он и не был самонадеян. Он любил молча и провожал блестящими глазами прекрасную Гуллизар, не смея коснуться полы ее зеленого фередже или носка вышитых золотом папучей, красневших на ее маленьких ножках, когда она неслышно скользила по дороге. Абдалла был благодарен ей, что она не, смеялась над ним, как другие девушки, но и слово сожаления в ее устах было для него тяжело и обидно, – оно напоминало ему о его безобразии, о невозможности для бедного горбуна взаимности, любви и счастья. Абдалла часто бывал у Гуллизар, садился у порога ее комнаты и, разматывая нитки, рассказывал ей чудные сказки, на которые он был большой мастер. Откуда брались у него такие нежные слова, какими различные беи и царевичи называли своих возлюбленных в его бесконечных рассказах, – не догадывалась Гуллизар, слушая их, склонив длинные ресницы и уронив на колени тонкую пряжу...

***

На краю деревни рос горбатый старый дуб, который, вероятно за некоторое сходство со своею наружностью, любил Абдалла. считая его единственным своим другом. Этому дубу он поверял все свои несчастья и горькие жалобы и, прислушиваясь к тихому шуму его густых листьев, думал, что старый дуб сочувственно с ним разговаривает, временами ему даже казалось, будто плачут над ним развесистые ветви, роняя капли вечерней росы на влажную землю. Это был огромный, столетний дуб, похожий на сгорбившегося старика и перегнувшийся своею зеленой вершиной на другую сторону маленькой речки, омывавшей его крепкие узловатые корни. В жаркий день в его сени любили отдыхать пожилые татары, обмениваясь воспоминаниями и рассказами о прошлом, но по вечерам и в особенности ночью он был совершенно одинок, и многие даже боялись проходить мимо него, уверяя, что из черного дупла его смотрят и светятся огненные очи шайтана, и слышатся вздохи и стоны. Может быть, горькие жалобы и плач Абдаллы, проводившего иногда под старым дубом целые долгие ночи, создали это таинственное поверье. Уже солнце село за горы, и вечерние тени, как длинные призраки, вышли из глубоких ущелий и расползлись в разные стороны, покрывая сумраком потемневшую землю, когда приплелся бедный горбун под ветви старого дуба, чтобы поверить ему свои печали и новые огорчений. Горбун сел на огромный корень, который, как согнутое колено, выставлялся у самого ствола дерева из густой травы, испещренной голубыми фиалками, наполняющими ароматом похолодевший воздух. Одиночество приучило Абдаллу разговаривать вслух с самим собою, и он, протянув руки вечерней звездочке, вспыхнувшей словно цветной огонек на сумрачной вершине дальней горы, стал шептать странные слова, похожие на заклинания волшебника. "Черная ночь, – говорил он, – ты спустилась в мое грустное сердце, в котором светится, как та яркая искорка, горящая в синем небе, любовь к милой Гуллизар. Серый туман клубится над острыми скалами и холодной пеленой одевает мою душу. Облака тяжкой думой затмили глаза мои. Перелетный ветер не дает мне своих шумных крыльев, чтобы улететь за море от злой тоски, которая, как ястреб ягненка, терзает грудь мою. Змея, ползущая под мшистыми камнями, зеленая жаба в грязной луже и черная мышь, кружащая над головой моей в воздухе, имеют каждая свою подругу. Нет безобразной твари на земле и в воде, которая была бы одинока, а я, как отверженный Эблис3, скитаюсь без любви и пристанища. Зачем шумишь ты, старый дуб? Или ты хочешь сказать мне, что и у тебя нет подруги, что и ты стоишь здесь один под дождем и бурей, кивая седою головой своей при блеске ярких молний? Неправда! – Пестрые птички с разноцветными перьями и желтыми глазками порхают, поют и вьют гнезда в твоих густых ветвях, быстрые пчелки жужжат в твоих листьях, и радужные бабочки скрываются в них от непогоды... Милая Гуллизар! Пусть хоть одно твое ласковое слово, как чистая капелька росы, упадет на мое горячее сердце, иначе слезы мои прожгут холодные камни, и они заговорят сладким языком любви!" Так говорил бедный Абдалла, и только серебряная луна, услышав его молитву, выплыла из глубины моря и, засверкав на белогривых волнах целым столбом огненных блесток, осветила бледными голубыми лучами далекие горы, темную долину и старый дуб, под которым сидел горбун. Было ли то влияние ее кроткого света, или выплакал уже Абдалла свое горе, но он почувствовал, что скорбь его стала тише, что глаза его смыкаются, и воздушные грезы, полные чар и обаяния теплой летней ночи, спускаются на его отяжелевшие веки. Во сне ли это было, или на самом деле он подымался по крутым, горным уступам, – не помнил горбун. Только виделись ему тесные высокие скалы, которые, как гранитные витязи в блестящих шлемах, сверкали своими голыми, остроконечными вершинами. Тропинка среди них вилась все уже и уже; наконец два огромных камня совсем преградили дорогу. Абдалла увидел между ними маленькое отверстие и прополз в него. Тогда пред ним открылась пустынная поляна, отовсюду окруженная кольцом серых утесов. Среди поляны виднелось маленькое возвышение из плотно сложенных, местами обвалившихся камней. Абдалла тотчас узнал разрушенную могилу Азиса4, известного своими чудесами. Блуждающий, зеленый огонек летал над нею, перепрыгивая с камня на камень, то опускаясь, то подымаясь над землею, и вспыхивая, как яркая восковая свечка. Сердце Абдаллы тревожно забилось, и он, разостлав пестрый коврик, стал на колени, протянул перед собою ладони и забормотал таинственную молитву, начертанную перстом ангела в одной из глав Корана. Абдалла просил исцеления у того, кто может врачевать всех хромых, слепых и увечных. Восторженная вера охватывала его душу, и он, в порыве ее, дал обет святому сходить в Мекку и помолиться у черного камня Каабы, если великий Азис возвратит ему силу, красоту и здоровье, которыми должны блистать люди не только в раю, но и на земле. Абдалла клялся, что он тогда в одежде хаджи отправится ко гробу пророка прежде, чем посватается к красавице Гуллизар. И вдруг он увидел, как дрогнул зеленый огонек на могиле Азиса, как поднялся на воздух и, опустившись прямо над его головой, коснулся его волос. В священном ужасе упал Абдалла ниц и внезапно ощутил страшную боль в груди и спине. Ему казалось, что два огромных камня сдавили его маленькое тело, что оно удлинилось и выпрямилось под их гнетущей тяжестью, и когда он с диким криком вскочил на ноги, он почувствовал себя прямым и стройным, таким же, как все молодые джигиты его деревни. И тут только вспомнил Абдалла, что это случилось в великую ночь под пятницу, в десятый день лунного месяца Ашира, когда совершаются все величайшие чудеса на земле и на небе.

Абдалла кинулся к протекавшему невдалеке ручью и стал в него смотреться. Он увидел в серебристой волнe, освещенной месячным сиянием, красивого юношу с лицом, похожим на его лицо, но высокого и статного, каким он никогда не был. "Неужели это я!" – восклицал он, и сердце его разрывалось от радости. Абдалла бросился на колени, поцеловал камни на могиле святого и побежал, как дикий олень, по горным склонам, прыгая с уступа на уступ и позабыв навсегда о своем жалком костыле, с помощью которого он кое-как прихрамывал прежде. Пробегая мимо темной пещеры, он видел, как прекрасные джины5 попарно, рука с рукой, выходили из ее глубины – одни сильные и стройные, как мужчины, другие нежные и слабые, как женщины. Они целовали друг друга и носились в прозрачном небе, качаясь на лучах месяца и сплетаясь в легкие хороводы. Абдалла видел, как некоторые из них умирали, бледнея, и тонким паром расплываясь в воздух. В глубоких провалах, мелькавших мимо, светились подземные сокровища: груды золота, яркие изумруды и горевшее, как уголья, рубины, а под ногами Абдаллы бледными огоньками среди каменьев вспыхивали целебные травы. Серые скалы, походившие на грубые человеческие фигуры, высеченные из гранита, оживали под лучами месяца, зеленый мох, лепившийся по их вершинам, рассыпался длинными волосами, протягивались исполинские руки, и пламенные глаза проглядывали на покрытых морщинами лицах. Жутко было в этой безлюдной, дикой пустыне, населенной тысячами неведомых существ, наполнявших воздух и землю, но Абдалла скоро спустился с горных высот, и перед ним замигали огоньки его деревни, расположенной в темной котловине на берегу речки. Радостное предчувствие счастья охватило его душу, и губы его сами шептали имя его милой Гуллизар. Он уже видел все, что его ожидает.

* * *

Подобрав вместо костыля суковатую палку, сгорбившись в три погибели под изодранным чекменем и нарочно прихрамывая, взошел Абдалла на крылечко дома, где собрались молодые девушки на вечеринку. Там, вокруг старой нене6, в комнате, убранной цветными чадрами и полуосвещенной пламенем очага, столпилось несколько бойких черноглазых татарок, которые на этот раз присмирели, внимательно слушая страшную историю. Одни из них сидели на полу, поджав ноги, другие стояли, облокотившись на плечи товарок. Только бедовая Зейнеп не унималась и, как ни упрашивала ее Гуллизар, беспрестанно перебивала рассказчицу шутками и остротами. Нене говорила о проказах злых джинов, которые иногда являются людям под видом их родственников и знакомых, разговаривают о житейских дрязгах и мелочах и вдруг, приняв свой настоящий образ среди веселой беседы, пугают и сводят с ума. Когда нене остановилась на самом страшном месте рассказа, легкий стук в дверь заставил вздрогнуть всех девушек. И они с криком разбежались по темным углам. Впрочем, почти сейчас же их испуг сменился громким хохотом, так как они увидели смешную фигуру горбуна, входившего в дверь с улыбками и поклонами. Едва Абдалла ступил на порог комнаты, на него посыпался целый град орехов, стручков и насмешек. Зейнеп и две краснощеких татарки подхватили его под руки и потащили к очагу с пылавшим огоньком, у которого сидела Гуллизар, вся освещенная красноватым отблеском пламени, трепетавшего искорками и блестками на золотых монетах ее наряда. Абдаллу усадили и заставили рассказывать сказку. В сущности, девушки его очень любили за грустные песни и веселые рассказы: что было делать без них в долгие зимние и осенние вечера, когда ветер протяжно завывает в ущельях, и черные тучи ходят по небу? На этот раз Абдалла рассказал сказку про Азры и Гамбера, двух несчастных влюбленных, которых всю жизнь преследовала жестокая судьба, или злая колдунья. Даже после их смерти из крови старой волшебницы вырос терновый куст и разделил их одинокие могилы. Абдалла рассказывал, как поступил в работники к султану, отцу Азры, бедный Гамбер и, чтобы не узнали его, не заметили его красоты, надел на голову желудок вола, делавший Гамбера похожим на плешивого. Однажды прекрасная Азры гуляла в тенистом саду, заполненном редкими деревьями, и встретила своего дорогого Гамбера, но не узнала его в одежде работника. Тогда Гамбер подошел к ней и, сбросив с головы воловий желудок, предстал перед ней прежним красавцем. И только сказал это Абдалла, как откинул в сторону дырявый чекмень, выпрямился и стройным джигитом явился перед очами Гуллизар. Испуганные девушки рассыпались в страхе по комнате, как мелкие орехи из передника, и гурьбой выбежали из хаты, приняв Абдаллу за шайтана, облекшегося в образ маленького горбуна, а прекрасная Гуллизар, которой и прежде нравилось лицо горбуна, узнав его, бросилась к нему на шею и поцеловала так, как никто еще не целовал бедного Абдаллу.

Казалось, сама лунная ночь, полная торжества, красоты и величия, праздновала свадьбу Абдаллы. Легкие тучки бежали по светлому небу и разносили во все концы мира, как султанские гонцы, весть о его счастье. Когда они проплывали мимо месяца, его голубые лучи озаряли их белые тюрбаны и темные мантии с золотою каймой. Яркие звезды сверкали, как свадебные светильники, в мечети синего неба. Тысячи цветов и растений, как драгоценные аравийские ароматы, благоухали в мягком сумраке зеленых садов, унизанных серебристыми огоньками светящихся червячков. В эту брачную ночь Абдалла должен был обнять свою возлюбленную Гуллизар. Уже на плоской земляной кровле одного из домов деревни убирали жениха его дружки и веселые сваты. Абдалла сидел в золотой куртке с чеканным поясом, и два цирюльника расчесывали гребешком его мягкие курчавые волосы. Седой старик с молитвой надевал ему красные шитые поручи7 с завязками, а несколько мальчиков в фесках, сдвинутых на затылок, держали перед ним новую барашковую шапку и цветные туфли. Музыканты–цыгане играли на скрипках, били в бубны, и два молодых джигита, расставив руки и выделывая ногами выкрутасы, танцевали друг перед другом. Густая толпа разодетых в пестрые наряды гостей теснилась кругом, и красноватый свет праздничных огней озарял черные усы и довольные лица. Кружки хмельной бузы ходили по рукам, и не один плечистый молодец уже держался на ногах только с помощью своих более трезвых соседей, а известный всему околотку староста, почтенный мемет Хурт-Амерт-оглы, проливал слезы о том, что ушла его молодость, и вспоминал, как вот так же на кровле в лунную ночь одевали и его, приготовляя к встрече невесты. Наконец с криком и музыкой проводили жениха в брачную комнату, и гости удалились в дом его родственника, чтобы там пропировать целую ночь, а на другое утро поздравить молодых и, одарив их, пожелать им счастья и успеха в их будущем хозяйстве.

Прекрасная Гуллизар в цветном кафтане, застегнутом множеством серебряных пуговок, с ногами, связанными шелковым шнурком, дожидалась своего жениха. Ее длинные ресницы были опущены, розовые щечки то бледнели, то вспыхивали ярким румянцем. Так краснеет стыдливая утренняя заря, принимая в свои объятия сияющий праздничный день. Как дождливые тучи с ясного неба, улетели все печали и горести Абдаллы перед солнцем его нового счастья, но едва подошел он к своей Гуллизар, чтобы горячим поцелуем, как огненною печатью, навеки скрепить священный договор взаимной любви и верности, едва Гуллизар улыбнулась первой робкой улыбкой своему будущему мужу и повелителю, лампада погасла, и внезапно из густого мрака, как ночной туман, наполнившего комнату, выступило гневное лицо с длинной седою бородой. Зеленая чалма украшала голову страшного призрака, и над нею светился бледный огонек. С криком ужаса упала Гуллизар на земляной пол у ног испуганного Абдаллы, и тут только он вспомнил о своем обете не жениться до путешествия в Мекку, обете, который он дал на разрушенной могиле великому Азису в благодарность за исцеление.

Печальная процессия тянулась из деревни по направлению к кладбищу. Четверо татар несли траурные носилки, в которых, обернутое с головы до ног в белый холст, лежало тело умершей красавицы Гуллизар. Толпа народа следовала за носилками, и только изредка общее молчание нарушалось резкими возгласами старого муллы. Как печальное эхо повторяли их все присутствовавшие. "Аллах рагмет иллесин!" – грустным вздохом звучали слова погребальной молитвы. Унылые кипарисы, как черные свечи, стояли по краям дороги, где двигалась процессия. Скоро показалось вдали деревенское кладбище, расположенное на пригорке, в тени столетних деревьев. Целый лес белых каменных столбиков с пестрыми чалмами наверху, покрывал зеленый пригорок, возвышаясь над могилами правоверных, и казался издали сонмом бледных теней, вышедших из темного гроба навстречу новой гостье, приближавшейся к их скорбной обители. Процессия вошла в ограду, и тело было опущено ногами к югу в глубокую нишу, вырытую в земле. Скоро тяжелый камень навалился над новою могилой, и мулла, совершив последний обряд, удалился со всеми, провожавшими умершую, родственниками ее и друзьями. Так стая птиц во время перелета покидает своего отсталого товарища, чтобы мчаться на легких крыльях вперед на дальний юг, в лазурном воздухе, пронизанном золотыми лучами солнца. Только один Абдалла, никем не замеченный, еще стоял в тени старого дуба; горькие слезы крупными каплями катились по его щекам, сверкая, как падучие звезды, которыми плачет небо о людских грехах и несчастиях. Сумерки прозрачной дымкой спустились на пустынное кладбище. Ветер шумел в листьях деревьев и перебегал с могилы на могилу, шелестя травой. Не то плач, не то тяжелые вздохи слышались в его протяжном завывании. И вдруг почудилось Абдалле, что две огромных тени упали с неба на землю, словно густое облако. Он увидел двух черных ангелов в грозном вооружении, которые приближались к новой могиле, чтобы допросить душу усопшей8. Страшное мгновение! «Не отворятся двери небес для тех, кто считал за ложь знамение пророка. Они не войдут в сад. Огненная геенна будет их ложем, и пламя бурным потоком потечет над ними. Они узнают наказание, достойное дел их», припомнились Абдалле слова Корана, и в ужасе он упал на землю.