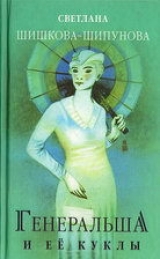

Текст книги "Генеральша и её куклы"

Автор книги: Светлана Шишкова-Шипунова

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)

– Ну, а что же тогда, скажи мне! – допытывалась Ида, но ничего вразумительного добиться не могла, я только ниже опускала голову и гуще краснела. Вдруг что‑то дошло до англичанки и она задала вопрос по–другому:

– У тебя, что, месячные начались? – и, получив, наконец, безмолвный ответ (кивок головы), она обняла меня посильнее и рассмеялась совсем, как мама утром. – Ничего страшного, я тебя научу, что нужно сделать, не отменять же из‑за тебя одной спектакль.

Тем не менее, его отменили, не из‑за меня, конечно, а по какой‑то другой причине, то ли декорации не были готовы, то ли музыканты не пришли, так что на первый случай мне повезло.

Теперь я двигалась по школьному коридору замедленной, осторожной походкой, а дома томно полулежала на диване и говорила младшей сестре: «принеси то, принеси это». «Ты что, сама не можешь?» – удивлялась сестра. «Мне сегодня нельзя», – важно говорила я. На самом деле ничего особенного в тот первый раз я, если честно, не чувствовала. Боль, едва дав о себе знать, утихла, но уже в следующий раз заныло внизу живота посильнее, и потом раз от раза эта боль, ни на какую другую не похожая (собственно, никакой другой, кроме зубной, я к своим 12 годам ещё не знала), все нарастала, будто тянули из моего тощего живота все жилы. Иногда приходилось оставаться дома и проводить весь день на диване, корчась и постанывая, ища такую позу, в которой боль ощущалась бы не так остро – то поджимая к груди коленки, то, наоборот, вытягиваясь в струнку и чуть не выгибаясь мостиком. Бабушка давала выпить таблетку анальгина, это помогало, но только на время. Когда бывало совсем плохо, клали ещё холодную грелку на живот, но как раз грелку бабушка не одобряла, говоря: «Придатки застудит». Я знала, что такое придаточные предложения, но что за придатки находятся внутри меня, – об этом я не имела никакого представления, а говорить на эту тему с мамой или бабушкой мне было стыдно.

В такие дни меня мучило несколько вопросов. Во–первых, почему я родилась девочкой, а не мальчиком (заодно: почему такая несправедливость, что у мальчиков ничего подобного не бывает). Во–вторых, зачем все устроено так, чтобы обязательно было больно? И главный вопрос: раз уж мне не повезло родиться девочкой, значит ли это, что предстоит терпеть боль всю дальнейшую жизнь?

– Нет, – отвечала мама (но в голосе её не было большой уверенности). – Вот вырастешь, выйдешь замуж, родишь ребёночка, и всё будет не так болезненно.

– А ребёночка рожать больно? Больнее, чем это?

– Если, как я тебя рожала, то не дай Бог никому, – честно отвечала мама.

Я отворачивалась к спинке дивана, тихонько скулила от боли и думала: «Не буду выходить замуж, не буду рожать ребёночка, лучше возьму готового из детдома».

Много лет спустя в книге американки Клариссы Пинколы Эстес о женском архетипе в мифах и сказаниях я вычитала что, оказывается, в матриархальных обществах Египта, Древней Индии и других районов Азии существовал т. н. «пороговый обряд», связанный с первой менструацией, в котором использовалась для раскраски настоящая маточная кровь. Девушки, у которых она появилась, обязаны были и во все другие дни красить себе ступни какими‑нибудь красными пигментами, например, хной, видимо, для того, чтобы их не спутали с теми, кто ещё не достиг «порога», за которым становятся допустимыми сексуальная жизнь и деторождение.

Наши мамы и бабушки учили нас тщательно скрывать случившееся. Думаю, они были правы, но от того, что бедные маленькие девочки «это дело» скрывали, отцы заставляли их таскать на огород тяжёлые поливалки с водой, братья, случайно наткнувшись на какие‑то следы «преступления», смеялись и дразнились, а физрук (в отсутствие справки, которую могла дать только школьная медсестра, а ведь и она иногда болела) требовал делать мостик и лезть по канату.

В той же книжке была старинная немецкая сказка «Красные башмачки», удивившая меня ещё больше. Там девочке предстоит конфирмация (ты не знаешь, что это такое, я тоже не знала, а это такой обряд у католиков, когда подросшую девочку приводят в храм и совершают миропомазание, после чего она считается приобщённой к церкви). Но сначала девочку ведут к сапожнику за новыми башмаками, чтобы в них она пошла в церковь на эту самую конфирмацию. И девочка в немецкой сказке выбирает себе красные башмачки.

Почему же красные? В русской традиции красные – это вроде как красивые, и ничего больше. Кларисса Пинкола Эстес утверждает, что с точки зрения архетипа «красные башмачки» – это «скрытый под множеством наслоений фрагмент мифа или сказки о появлении первых менструаций и вступлении девочки в менее защищённую матерью жизнь». (Вот и хна на ступнях – чем не «красные башмачки»!).

Как тут было не вспомнить другую, ставшую почти русской сказку – про «Красную шапочку»! В детстве я никак не могла понять, зачем это мама (мама!) посылает маленькую девочку одну в лес, где так легко заблудиться и где бродит страшный зубастый волк. Ещё я не понимала, почему родная бабушка живёт не вместе с девочкой и её мамой, а одна, в лесу. И почему, если уж она там живёт, она не может сама себе испечь пирожков, ведь пирожки пекут именно бабушки и угощают ими внучек, а не наоборот! Но главной загадкой этой сказки была сама красная шапочка – не девочка, а её головной убор. Зачем она красная? Чтобы волку легче было заметить её в лесу? Или чтобы мама могла по этой шапочке, одиноко лежащей где‑нибудь под кустиком, узнать, что её девочку съел волк?

Теперь я взглянула на нелюбимую сказку другими глазами. Что, если красная шапочка изначально имела тот же смысл, что и красные башмачки? Все тогда становится на свои места и никаких недоуменных вопросов не остаётся.

Значит, так. Лес – это на самом деле и не лес, а жизнь. Лес в сказках – это всегда жизнь. Вот мать и отправляет девочку туда, куда рано или поздно, а идти всё равно надо. Она посылает её не просто погулять, а к бабушке, а бабушка – это что такое на языке символов? Это мудрость и жизненный опыт. Иди, дескать, дочка, поучись уму–разуму. И красная шапочка тут – главный сигнальный момент, знак того, что девочка – уже не ребёнок, а достигла того самого возраста, когда начинается взросление и приобщение к женской природе. Потому и волк. Как только приходит пора девочке надевать красные башмачки (или красную шапочку), так и поджидают её в лесу (в жизни) серые хищники. У них, у волков, на этот счёт своя тактика. Сначала все вызнал у девочки, потом побежал и съел бабушку, сам её место занял (подменил опыт соблазном!), девочка же по неопытности и любопытству («а почему у тебя такой большой нос?») попадает в ловушку. Итог – скушал нашу девочку первый попавшийся в лесу волк. Но! Испытание было «учебным», всегда найдутся в том же лесу охотники, которые прибегут на крик, волка запорют, а девочку вместе с бабушкой (читай: с приобретённым жизненным опытом) вызволят. Впредь будет знать, как по лесу ходить и серым волкам верить.

Чем не модель вступления девочки в период девичества?

Да, но когда в 13–14 лет тебе со всех сторон говорят, что теперь ты – «девушка» (на том только основании, что раз в месяц тебе бывает больно, неприятно и стыдно), ты поневоле приходишь к выводу, что «девушкой» быть плохо, лучше бы побыть ещё немного маленькой девочкой. В этом возрасте ты ещё не понимаешь, зачем все это вообще надо, потому что не знаешь главного – э т о означает твою готовность к деторождению. И вдруг на тебя наезжает с разных сторон новая, ещё более ужасная информация. Может, подобные истории и раньше рассказывали взрослые, но ты к ним не прислушивалась, а теперь все по–другому, теперь их как будто специально в расчёте на тебя рассказывают, чтобы ты слушала и мотала на ус. Ключевое слово в этих новых страшных историях – «изнасилование».

Девочек, оказывается, могут изнасиловать какие‑то злые, страшные люди – дядьки, парни и даже большие мальчишки. Все истории начинаются примерно одинаково: девочка пошла купаться на затон и там… Три девочки пошли одни гулять в горпарк, и там на них напали какие‑то незнакомые парни, две убежали, а одну… и т. д. Особенно бдительными следует быть красивым девочкам, на них нападают в первую очередь.

Ты слушаешь эти истории, как сказки, веря и не веря, до тех самых пор, пока однажды, в 8–м уже классе, нечто подобное не происходит с твоей одноклассницей. Она не приходит в понедельник в школу, и все думают, что она заболела, а потом ближайшая её подруга проговаривается, что на самом деле она, эта Наташа Ч., лежит дома избитая и, по–видимому, изнасилованная, хотя они (то есть Наташа и её мама) скрывают. Она, оказывается, была в субботу на танцах в том самом горпарке, и вот там‑то все и случилось. Снаряжается целая делегация идти проведывать, на самом деле ужас как любопытно посмотреть на изнасилованную, как вообще после такого выглядят. И действительно, лежит с разбитой губой и подбитым глазом, вздыхает и просит:

– Только курице не говорите, а то меня из комсомола исключат.

(Курицей мы называли классручку Иду Давыдовну).

Так и не призналась – было или не было. Можно было понять и так, и так. Раз избили, значит, сопротивлялась (уже молодец!). С другой стороны, раз избили, значит, своего добились. Или нет? Хитрая Наташка, она нарочно не говорит, ей, небось, даже хочется, чтобы про неё думали, что она уже через э т о прошла и, следовательно, она теперь самая взрослая в классе. И ещё была мысль: а что больнее – когда бьют или когда насилуют? Почему‑то подумалось, что когда бьют. А вот интересно, если совсем не сопротивляться (чтоб не били), тогда всё равно больно или не очень?

Лично на меня подобные истории производили самое ужасное впечатление, с какого‑то момента я стала бояться выходить одна на улицу и, возвращаясь из школы домой (учились во вторую смену), всю дорогу оглядывалась, не идёт ли кто за мной. И всё время жила в ожидании, что вот–вот и со мной что‑то страшное должно приключится.

Но Бог миловал, ничего такого со мной не случилось, все‑таки я была довольно послушной девочкой, не ходила куда не следует и просто так по улицам не болталась, а всё время проводила дома, за уроками.

В восьмом классе Ида Давыдовна, действительно похожая на курицу (покатые плечи, вся такая обтекаемая, бесформенная), поручила мне подтянуть по английскому Люську Литвиненко, которой из четверти в четверть приходилось выставлять двойку. После уроков Люська стала ходить к нам домой. Вот мы сидим с ней на веранде, я мелом пишу на прислонённой к стене фанерке разные английские слова и с увлечением объясняю. Люська сидит за столом, смотрит и слушает. Как будто я учительница, а она – ученица. Мне это нравится, а Люське не очень, но она терпит и старается, потому что мать обещала её прибить, если она останется на второй год. Мы уже исправили все двойки на твёрдые тройки. И наконец Ида Давыдовна первый раз в жизни ставит Люське Литвиненко четвёрку, но хвалит при этом не её, а меня. На перемене я подошла к ней и попросила, чтобы она похвалила и саму Люську, ведь когда тебя хвалят, хочется сделать ещё лучше, это я по себе знаю.

В последней четверти у Люськи Литвиненко вышло «четыре» и ей поставили годовую «тройку». В воскресенье к нам явились вполне довольные Люська и её мама, которая несла в руках большой торт – в благодарность за Люську. Правда, благодарила она почему‑то не меня, а мою маму.

– Ну что вы, что вы, не стоит, – отнекивалась мама, на самом деле тоже очень довольная.

Это было летом. А в сентябре, когда мы пришли учиться в девятый класс, именно Люська взялась научить меня… курить.

– Хочешь попробовать? – спросила она на перемене.

– Хочу, – сказала я.

Мы пошли на улицу, в стоящий на краю школьного стадиона, у забора, длинный, как сарай, кирпичный туалет, с рядом тёмных отверстий, засыпанных хлоркой. Там, у маленького, раскрытого окошка, Люська протянула мне сигарету и показала, как надо закуривать. С первого раза я не смогла закурить, тогда Люська закурила обе и передала одну сигарету мне. Я медленно вдохнула и, против ожидания, не закашлялась, а так же медленно и спокойно выдохнула дым. Люськино объяснение оказалось доходчивым. Все же после третьей затяжки я вернула ей сигарету. Но когда мы возвращались с улицы в школу, меня просто распирало от гордости. Правда, той одной сигаретой дело и кончилось. Для того, чтобы похвастаться при случае, вполне достаточно, а курить больше не хотелось. Да и где брать сигареты, как прятаться, как утаить от родителей? Я была слишком трусихой для всего этого и по–настоящему курить стала только в университете, чего родители уже не знали и не видели.

Девочкам моего поколения полагалось брать пример с героинь советской истории, сплошь мучениц – Зои Космодемьянской (как можно было брать с неё пример и какой?), Ульяны Громовой, Лизы Чайкиной…

Как‑то во время своих ужгородских каникул я прочла документальную повесть «Четвёртая высота» – про Гулю Королеву. В книжке было много фотографий, которые я подолгу рассматривала. Мне нравилась Гуля (на самом деле у неё было другое имя, кажется, Марионелла). В детстве она была красивая девочка – со светлыми локонами и ясными глазами – как у куклы. На взрослых снимках никаких локонов у Гули уже не было, а была мужская стрижка, делавшая её вкупе с лётчицким комбинезоном похожей на парня. Эта разница меня поражала. Было жалко Гулю–Марионеллу: такая юная, красивая и талантливая (в детстве она даже успела сняться в кино) и – погибла!

В каждый свой приезд на каникулы я доставала эту книжку и, если и не перечитывала (как Бунина, уже не таясь), то всё равно перелистывала и разглядывала фотографии. Может, эта книга была написана лучше других, подобных? Лишь много лет спустя я узнала, что автор её, Елена Ильина, была родная сестра Маршака. Во всяком случае, ни «Улицу младшего сына», про героя одесских катакомб Володю Дубинина, ни «Чайку» (Бирюкова, не Чехова), ни в особенности «Зою и Шуру», однажды прочитанных, мне никогда не хотелось перечитать вновь. Страшная казнь Зои – и в школьном учебнике, и в книге её матери – описывалась с таким натурализмом, который моё сознание просто отказывалось воспринимать.

Иногда мы обсуждали этот вопрос с Любой Даниленко. Смогли бы мы повести себя так же на войне, то есть умереть, но никого не выдать? Мы были пионерки, а это значило, что ответ может и должен быть только один. Но это, если спросят на пионерском сборе. А друг перед другом чего нам врать?

– Ты бы смогла? – спрашивала Люба.

– Не знаю, – отвечала я. – Я очень боли боюсь. Если бы меня пытали, я бы не выдержала.

– И я, – говорила Люба.

Мы вздыхали и думали про себя, что какие мы, наверное, плохие девочки, и как нам повезло, что сейчас не война.

В старших классах были в моде сочинения на вольную тему. Если из трёх тем давалась одна вольная, я всегда выбирала её. Вольную тему можно и нужно было раскрывать через произведения современных писателей и поэтов, лучше не из школьной программы. Класса с восьмого мама выписывала для меня «Юность», так что я была в курсе литературных новинок и могла блеснуть, вставив в строку то Роберта Рождественского, то Аксенова с Гладилиным. Но поскольку все вольные темы так или иначе крутились вокруг одной, главной – «Любовь к Родине» (вариант: «В жизни всегда есть место подвигу»), то лучше всего для иллюстрации годились «Братская ГЭС» Евтушенко, «Продолжение легенды» Анатолия Кузнецова и тому подобные произведения.

После одного такого сочинения литераторша устроила в классе диспут (ещё одна школьная мода тех лет) на тему: «В чём смысл жизни нынешнего поколения советской молодёжи?». Выступали, как всегда, девочки–отличницы вроде меня. Смысл жизни молодёжи 60–х, – говорили мы, раздувая ноздри, – в том, чтобы быть полезными своей Родине! И в подтверждение приводили примеры из современной литературы, воспевающей романтику освоения далёкой от нас Сибири. Спорить, собственно, было не о чем, никто и не возражал, что лучшие представители молодёжи – это те, кто едет работать на большие комсомольские стройки.

Но вдруг вышел один мальчик – Игорь Дерищев и сказал, что лично он не собирается никуда ехать, а хочет поступить в институт и спокойно учиться. Тут же на него набросился дружный хор отличниц: это, мол, – «мещанская» позиция, если не мы, то кто же?! Игорь стоял и усмехался. Потом посмотрел почему‑то на меня (то ли я сидела, как всегда, за первой партой, то ли больше всех горячилась) и спросил в упор:

– А ты лично поедешь после школы в Сибирь?

Я вскочила с места и стала говорить, что‑то о жизненной позиции нашего поколения, которая…

– Нет, ну ты лично поедешь или нет?

Он так насмешливо это спрашивал, что я расстерялась, покраснела и села на место. В эту минуту я совершенно ясно поняла, что ни в какую Сибирь я ехать не хочу и никогда не хотела. Слезы унижения выступили у меня на глазах, будто меня только что, при всех уличили в очень некрасивом поступке, например, в нелюбви к Родине.

Через два года после того, как мы окончили школу, стало известно, что писатель Анатолий Кузнецов попросил политического убежища в Англии. Кажется, именно в связи с ним впервые зазвучало слово «невозвращенец» – как «отщепенец». Я была в сильном недоумении и даже взялась перечитывать «Продолжение легенды», но бросила. Потом уехал Анатолий Гладилин, чью «Историю одной компании», напечатанную в «Юности», я так любила… Эмиграцию именно этих двух писателей я восприняла почему‑то очень болезненно, будто это близкие мне люди, чуть ли не родственники вдруг взяли и уехали навсегда.

Я росла активной девочкой. Это шло не столько от «идейности», сколько от самих обстоятельств жизни. Дома главой семьи была мама, это она все доставала, всем распоряжалась, все решала. Я была старшая сестра и в отсутствие мамы «командовала» младшими детьми вместо неё. В школе тоже всем заправляли женщины–педагоги и девочки–активистки. Директор, оба завуча, классные руководители, старшая пионервожатая – все были женщины. Председатели советов отрядов, комсорги классов, учебный сектор, культмассовый сектор – везде были девочки, отличницы и хорошистки. За воротами школы всё менялось, там правили мальчики, пацаны. В школе можно было их с умным видом «прорабатывать», но на улице, во дворе лучше было с ними не связываться. Они дразнились, обзывались, насмешничали, могли плюнуть и даже ударить. Хорошей девочке лучше было держаться от них подальше.

Хорошая девочка отвечала за выпуск школьной стенгазеты, оформление всяких стендов, «уголков», а в своём классе раз в две недели вывешивала сатирическую стенгазету, которая называлась «За ушко, да на солнышко!». В левом углу ватмана было нарисовано большое, размером со сковороду солнце, нахмурившее брови и протянувшее в противоположный край листа руку–луч, чтобы схватить за воротник лодыря–двоечника. Оформление было срисовано из какой‑то книжки, но карикатуры на двоечников и хулиганов, а также смешные заметки про жизнь класса я сочиняла и рисовала сама. И когда вывешивала очередной номер, у него собиралась толпа учеников не только из нашего, но и из соседних классов. Смеялись, тыкали пальцем в картинки и зачитывали вслух куплеты и подписи. Обиженные поворачивались, отыскивали меня глазами и показывали кулак. Подходили также учителя, внимательно все разглядывали и говорили: «Молодец! Прямо, как в «Крокодиле»! Я стояла в сторонке и упивалась успехом.

Это был мой самый первый успех на поприще журналистики.

И ко времени окончания школы я уже совершенно точно знала, что хочу работать в газете.

5

Лёне Захарову очень не нравилась вся эта история. Когда у таких людей, как его друг, пропадают жены, ничего хорошего ждать не приходится. Какая бы ни была причина – политика, или чистый криминал, или (к чему больше склонялся сам Лёня) обыкновенная «бытовуха» – все плохо, всё бьёт по репутации человека и в конечном счёте может стоить ему карьеры, не говоря уж о деньгах, которых никто пока не требует, но и времени прошло всего ничего – два дня. В душе Лёня немного досадовал на друга. Понятно, что не хочется предавать огласке, понятно, что, стоит только заявить о случившемся официально, как это тут же станет известно журналистам, и раздуют такое… не будешь знать, что хуже – пропажа жены или шум в прессе. Но у Лёни были все основания опасаться, что в одиночку, как на том настаивал В. В., он не справится. Хотя бы потому, что слишком мало знает о теперешней жизни своего друга и его жены. Пока жили в С. и ещё раньше в К., они были на виду, Лёня частенько у них бывал, мог наблюдать, как и что. Да и жизнь – пять, а тем более десять лет назад – была совсем другая. Об их столичном укладе Лёня имел смутное представление, теперь они почти не встречались. Не случись того, что случилось, В. В. о Лёне, может, и не вспомнил бы.

Но никакой обиды на старого друга Лёня не держал, хорошо понимая, что уровень, на котором тот сегодня находится, диктует свои правила. Он это особенно ясно почувствовал, когда в прошлом году В. В. не пригласил его на свой юбилей. Собственно, он никого из старых друзей–товарищей, оставшихся в провинции, не пригласил, и те из них, кто на это расчитывал и даже подарки готовил, обиделись, решили, что «Васильич», как они его между собой называли, «зазнался». Другие же, в том числе и Лёня, отнеслись с полным пониманием. Ведь на этом юбилее могли быть люди из высшего руководства страны, что же – сажать их за один стол со старыми корешами? Если там вообще приняты такие застолья. Может, у них все по–другому: вызовут куда надо, руку пожмут, награду какую‑нибудь вручат, махнут по рюмке – вот и весь юбилей. Нет, Лёня не обижался на то, что В. В. отдалился, стал почти недоступен, он не сомневался, что в какой‑то действительно серьёзной ситуации, когда понадобятся его вмешательство и участие, он сможет обратиться к нему как к другу, и тот обязательно поможет, просто не было пока необходимости. И вот на тебе! Сам В. В. оказался в крайне неприятном положении, и теперь он, бывший чекист, а ныне частный сыщик Лёха Захаров, призван ему помочь. Он, конечно, готов постараться и больше того – даже рад возможности оказать старому другу исключительную услугу, вот только… сумеет ли?

Дело осложнялось тем, что никакой полезной информации, могущей пролить свет на происшедшее, Васильич не предоставлял. То ли не хотел этого делать, то ли, как догадывался Лёня, и не мог, потому что сам мало знал про то, как жила и что делала в его отсутствие жена. Даже толкового профессионального совета бедный В. В., совершенно деморализованный случившимся, не мог ему дать. Приходилось действовать на своё усмотрение и надеяться на удачу: вдруг Мирослава сама как‑нибудь найдётся.

Тем не менее, в понедельник с утра Лёня без устали колесил по городу. Шёл дождь, отдыхающие попрятались по гостиницам и санаториям. Город уже готовился окунуться в сонное межсезонье. Первым делом он выяснил у сотового оператора все входящие и исходящие звонки с телефона пропавшей за последние два дня. Звонков было несколько. Первые два она сделала, судя по времени, едва приземлившись в С., прямо из аэропорта. В распечатке значились подряд мобильный номер В. В. и домашний телефон на Инжирной.

– Ну, да, один звонок от неё был, – подтвердил В. В. – Буквально два слова: долетела нормально, еду домой.

То же самое повторила и Аннушка: хозяйка звонила ей из самолёта, сказала, что прилетела и сейчас едет.

Набрав третий номер, Лёня услышал:

– Парикмахерская.

Он спросил, где они находятся и ведётся ли у них запись клиентов. Находятся на Приморском бульваре, клиентов обслуживают только по предварительной записи. Записывалась ли у них в пятницу вечером такая‑то? А на когда она должна была записаться? Возможно, на субботу. Да, есть такая запись.

– Так она была у вас?

– Лена! – крикнула трубка куда‑то в сторону. – У тебя Мира в субботу была? Говорит, была.

– Странно, – сказал В. В. – Какая необходимость была звонить в парикмахерскую из аэропорта? Что за спешка? И вообще, зачем ей понадобилась эта парикмахерская? У неё, по–моему, в Москве есть свой мастер…

Четвёртый звонок был в тот же вечер, только совсем уже поздно, часов около одиннадцати, кто‑то звонил Мире с городского номера, принадлежащего, как выяснил Лёня, местной студии телевидения, но сейчас там никто не отвечал, видно, ещё не пришли на работу. По понедельникам до обеда местные каналы отдыхают.

Ещё два звонка зафиксировались в субботу утром, в обоих случаях звонила сама Мира: сначала в Москву, на чей‑то сотовый, начинающийся с цифр «790…», потом на городской номер здесь, в С. После этого никаких входящих и исходящих уже не было. Сотовый в Москве отзывался дежурной фразой, что абонент недоступен, а городской в С. оказался домашним телефоном, зарегистрированным на имя некоего Т. Г. Богушвили, и тоже молчал. Услышав эту фамилию, В. В. задвигал желваками и сказал Лёне:

– Что ещё за Богушвили? Ну‑ка выясни быстро, кто это.

Он отдавал приказы таким тоном и с такой беапелляционностью, будто за дверью стоял целый штат сотрудников, готовых бежать, куда он скажет. Лёня принимал эти приказы к сведению, но действовал по своей схеме. Сейчас на очереди у него была парикмахерская. Там выяснилось, что в субботу, ровно в восемь часов утра разыскиваемая вошла в салон, преспокойно уселась в кресло и посмотрела на себя в зеркало. Это означало, по крайней мере, что в ночь с пятницы на субботу никто её не похитил и не убил, и из дому она уехала скорее всего сама, а почему прислуга этого не заметила – второй вопрос, разберёмся! Так вот, уселась, внимательно посмотрела на себя в зеркало и – к большому удивлению мастера Лены – попросила постричь её покороче. Та пыталась отговаривать, мол, жалко же стричь такие красивые, длинные волосы! Но Мира настояла, сказав при этом: «Ничего, отрастут». Она и маникюршу попросила не покрывать ей ногти лаком, что тоже было на неё совсем не похоже.

В этой парикмахерской, расположенной в самом центре Приморского бульвара, в десяти минутах ходьбы от моря, её знали давно и числили в постоянных, притом «своих» клиентках, платила она щедро, а если причёсывалась перед праздником, приходила ещё и с коробкой конфет, а то и с бутылкой шампанского, говорила: «Выпейте, девчонки, за моё здоровье!». Мастер Лена любила, кроме всего прочего, с ней по душам поговорить. Она со всеми своими клиентками болтала беспрерывно, так, о всякой ерунде. С Мирой можно было поговорить о серьёзном, например, о том, куда лучше поступать после школы дочке и что делать с очередным сожителем – расписываться или так жить.

Обычно она проводила в парикмахерской целый день, начинала утром у косметолога и заканчивала под вечер у педикюрши. Жаловалась, что устаёт от сидения и полулежания в креслах, а больше всего от разговоров, которые ни на минуту не смолкают в парикмахерской, где все говорят со всеми и всегда орёт на всю громкость радио, какая‑нибудь «Европа плюс». Из парикмахерской уходила с больной головой, зато довольная собой. Это у неё называлось «привести себя в порядок», хватало почти на месяц.

Мастер Лена расстроилась, когда Мира уехала жить в Москву, терять такую клиентку было жаль, но, как выяснилось, она не насовсем пропала, и время от времени появлялась, чтобы причесаться по случаю праздника или дня рождения, которые они с мужем иногда проводили в С. Лена встречала её, как родную, старалась угодить, хотя она носила теперь длинные волосы, с которыми справиться было гораздо труднее. Потому и удивилась вчера её желанию постричься покороче, ведь года три, наверное, отращивала, зачем же…

– Стриги! – приказала Мира. – Отрастут, если надо будет. Сейчас не надо.

По тону её Лена поняла, что объяснять что‑либо клиентка не расположена.

– Она на машине к вам приезжала? – спросил Захаров.

– Ой, не знаю. Она разве водит?

– Водит. У неё «Хонда» серебристого цвета.

– А у нас здесь парковка запрещена, так что клиентки машины вон там ставят, за углом.

Они разговаривали в холле. Лена – сильно накрашенная, в очень короткой и узкой юбке, едва прикрытой капроновым фартуком, – не знала, как себя вести с симпатичным мужчиной спортивной наружности и на всякий случай кокетничала.

– Не помните, у неё мобильный телефон был с собой?

– Да, она звонила кому‑то. Мы как раз уже заканчивали, и она говорит: подъезжай, я скоро выйду.

– Случайно не заметили, кто подъехал, на чём?

– Заметила! Я же её на улицу проводила, мы ещё минут пять постояли, поговорили, потом подъехало такси, вышла какая‑то женщина, наверное, подруга, потому что они поцеловались и пошли вон в то кафе, видите, через дорогу.

На противоположной стороне улицы было угловое полукруглое кафе с выставленными на тротуар пластмассовыми столиками, которые мокли сейчас под дождём.

– А что за женщина, вы не отфиксировали?

– Ну, такая… крашенная блондинка, волосы прямые, средней длины…

– Молодая?

Лена покривилась.

– Да я бы не сказала, лет тридцать пять, наверное, просто ухоженная…

– Это во сколько было?

– Ой, сейчас скажу, час у меня и полчаса на маникюре, где‑то в половине десятого…

Кафе называлось «Бирюза». Лёня заглянул туда, но оказалось, что с понедельника заступила другая смена, так что спрашивать было бесполезно.

На квартире Богушвили Т. Г. Лёню, по–прежнему полагавшего, что без постороннего мужика никак не обошлось, ждало лёгкое разочарование. Гражданин Богушвили оказался вовсе не гражданином, а гражданкой – Татьяной Григорьевной. По адресу прописки, на улице Мимоз, 18 / 7, в старом, сталинских времён трёхэтажном доме с покрашенным в ядовито–зелёный цвет фасадом и обшарпанным, сто лет не ремонтировавшимся подъездом, гражданка Богушвили, однако, давно уже не проживала, квартиру, как пояснили соседи, сдавала внаём, а сама обреталась где‑то в районе новостроек, у дочки. Жильцы в квартире № 7 всё время менялись, а примерно полгода назад поселилась какая‑то молодая женщина. Кто она и чем занимается, соседи (пожилая, приличная пара) не знают, но очень хотели бы узнать, потому что женщина эта бывает здесь всего два раза в неделю, по средам и субботам, и к ней в эти дни ходят разные другие женщины, придут и долго потом не выходят, а под вечер и сама она исчезает, и в квартире никогда не ночует. Вот чем, спрашивается, они там занимаются? Вы бы проверили, товарищ милиционер! Проверим. Имя, фамилию жилички сказать можете? Вот этого они не знают, она с ними даже не здоровается, так, прошмыгнёт, и все. Как хотя бы она выглядит? На вид лет тридцать, крашеная блондинка, довольно симпатичная, вся из себя такая… фифочка. А когда её последний раз здесь видели? В эту субботу. Пришла и сразу ушла, и больше уже не появлялась.