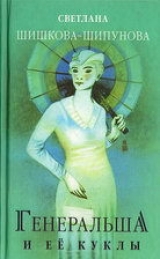

Текст книги "Генеральша и её куклы"

Автор книги: Светлана Шишкова-Шипунова

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)

– В таком случае у меня нет выхода, потому что я‑то как раз себя ненавижу…

Последние слова В. В. пропустил мимо ушей, он и сам не раз слышал от Мируси это «ненавижу», когда она смотрелась, например, в зеркало или примеряла новое платье, а чаще всего – по поводу её текстов, когда она перечитывала их с карандашом в руке. Он привык и не принимал всерьёз. Другие слова его зацепили – о том, чтобы «уйти–уехать». Эту часть записи он прослушал дважды. Но сказать можно что угодно, могла ли она так и сделать, как сказала, – вот в чём вопрос. Дальнейшее прослушивание не прибавило информации по главному вопросу, но сам голос жены, звучавший приглушённо (ему приходилось напрягаться, чтобы разобрать, что она говорила), как будто откуда‑то издалека, глубоко взволновал В. В., он даже прослезился.

– К пятидесяти годам у меня целый букет неврозов. Например, я снова дёргаю носом. Снова – потому что то же самое я делала когда‑то давно, в возрасте, наверное, 12–13 лет. Помню, что меня очень ругали за это мама и бабушка, но ничего поделать со мной не могли, а потом все как‑то само прошло. И вот теперь я опять, как девочка–подросток, которая стесняется сама себя, дёргаю кончиком носа. Это ужасно. Если искать объяснение, то оно, очевидно, в том, что сейчас, как и тогда, я снова сама себе не нравлюсь, сама в себе не уверена, сама себя стесняюсь, отсюда – дурацкое волнение при общении с кем бы то ни было и – дёргание носом. Тогда все только начиналось для меня, теперь – всё идёт к концу, я имею в виду не жизнь вообще, а то, что называют «бабий век» – грубо, но точно. Да, тогда начиналось, а сейчас заканчивается. И такова, значит, моя нервическая реакция на этот процесс. Я и тогда знала, что это выглядит некрасиво и даже неприлично, бабушка говорила: «Такая хорошая девочка и вдруг – носом дёргает!», но поделать ничего не могу, как ни стараюсь. И, собственно, почему нос? Почему не глаз, не рука, например. Как бы хорошо было, если бы рука, отвёл её назад и дёргай за спиной, как хочешь, а глаз, конечно, ещё хуже, чем нос, подумают, что подмаргиваешь. А он, нос, прямо‑таки зудит.

Например, ты встречаешься с человеком, важным для тебя и, в общем, хочешь, конечно, произвести на него хорошее впечатление (допустим, это редактор журнала, куда ты намерена отдать свои писания), и вот ты говоришь с ним минуту, две, и нос твой уже начинает зудеть, но ты держишься из последних сил, и в самый неподходящий момент нос, предатель, – раз и дёрнулся. (Деликатный редактор делает вид, что не заметил). И все. Стоит ему один раз дёрнуться, и пошло, хоть отворачивайся. И ничего не поделаешь, а надо быстро закончить разговор и выйти, уйти, уехать, остаться одной. В одиночестве нос ведёт себя почти прилично, разве что дёрнется разок–другой, да и то, только при воспоминании о недавнем разговоре, который он испортил. Впрочем, рукопись взяли.

– Отчего же все‑таки нос? Если это у вас поздний рецедив, повторение давно пройденного, то хорошо бы понять, почему это было с вами тогда, в 12 лет, попробуйте вспомнить.

– Ну… вот я выхожу отвечать к доске, класс смотрит на меня, разглядывает, как разглядывают от нечего делать любого, кто выходит. Но в 6–м классе у девочек уже появляется кое‑что, что мальчики разглядывают с особенным пристрастием и интересом, сравнивают, оценивают. Люда Варенцова выглядит совсем как взрослая девушка, а на мне все ещё висит, как на вешалке, и я замечаю пренебрежительные улыбки на лицах двух–трёх самых нахальных мальчиков, когда они демонстративно смотрят на мои все ещё детские, худые ноги. Мне хочется удержать их взгляд выше, на своём лице, в котором я гораздо больше уверена, и вдруг… нос мой выделывает такую невообразимую штуку, словно хочет мне помочь, привлечь внимание этих обалдуев, лишь бы они не смотрели так откровенно на мои ноги.

– А потом, когда вы стали взрослой, как всё было?

– Ну, потом‑то я была уверена в себе! И мини–юбки носила, и туфли на высокой платформе, и наоборот, любила, чтобы мужчины смотрели на меня, пусть даже и разглядывая, любуясь, и было же, честно говоря, чем любоваться!

– Что же теперь изменилось?

– О, многое, все! А отвыкать, оказывается, труднее, чем привыкать. Вот мой нос и взялся опять за старое, надеясь, должно быть, отвлечь внимание тех, кто на меня сегодня ещё смотрит, от полноты, от морщинок, от седины… Я с ним даже разговариваю иногда, говорю: спасибо тебе, родной, но ты, ей–богу, напрасно стараешься, ты только хуже делаешь, выдаёшь меня с головой. Что люди скажут? «О, да она мало что постарела, она ещё и невротичкой стала!». Прошу тебя, не делай этого больше, а то пойду и сделаю пластическую операцию, будешь тогда знать! Не слышит, он же нос, а не ухо! – зудит, хотя мы и одни в комнате, тогда я беру его двумя пальцами и сильно так стискиваю. А, больно? Так тебе и надо!

(Слышно, как обе смеются).

– Другой мой невроз и того хуже. И тоже из застарелых, вернувшихся спустя годы. Как странно, что, старея, мы должны, оказывается, переживать ещё раз всё то, что уже пережили однажды в детстве.

– Ну, об этом ещё Фрейд писал.

– Да, я читала. Так вот, маленькой девочкой стоило мне увидеть – как правило, случайно, – что‑нибудь ужасное, неприятное, как оно застревало у меня в мозгу и превращалось в навязчивое видение. Однажды я видела на рельсах, под трамваем, зарезанного человека. Говорили, что он сам туда бросился, стоял за столбом, поджидал трамвай, и, когда тот приблизился, бросился под него. Трамвай протащил несчастного (это был молодой человек) какое‑то расстояние и остановился, из вагонов выскочили люди, стали кричать, сбежались жители близлежащих домов, особенно дети, и я среди них, толпа долго стояла у насыпи, ждали милицию и скорую, которая была уже не нужна. Я и видела‑то всего ничего из‑за спин взрослых – только руку, между двух вагонных колёс, совершенно живую руку, но отрезанную. И вот эта‑то рука очень долго меня преследовала, выплывая в сознании в самых разных ситуациях – когда я пыталась заснуть или когда садилась есть, и особенно, когда переходила трамвайную линию… Я боролась с этим наваждением, прогоняла его, старалась о нём не думать, но ведь когда очень стараешься о чём‑то не думать, то как раз об этом и думаешь, так уж устроено наше сознание, нам только кажется, что мы его контролируем и им управляем, на самом деле все обстоит наоборот. Лучший способ отвлечься – это быть чем‑то занятым и находиться среди других людей, общаться, разговаривать и т. д. В такое время ненужное и неприятное для тебя «видение» (картинка) не высовывается, но как только ты остаёшься одна и мысли твои свободны, оно, проклятое, тут как тут.

Потом много лет ничего подобного не было. Пока я работала в газете и растила ребёнка, я подобными наваждениями не страдала. Но стоило мне засесть дома и остаться без дела, которое занимало бы мою голову, домашними делами заняты ведь главным образом руки, я стала замечать появление новых навязчивых «видений», теперь они являются, как правило, на ночь глядя и подолгу не дают уснуть. Последней по времени была картинка, очень напоминающая ту, из детства. На этот раз мне случайно (всегда все случайно!) попалась на глаза фотография с места авиакатастрофы. Рядом с обломками самолёта лежали на траве останки людей – голова без туловища, куски рук и ног. Я только взглянула и тут же положила на место, но этого хватило, чтобы много дней кряду снова и снова «видеть» эту фотографию перед сном и даже посреди своих дневных забот. Измучавшись, я однажды представила, что рву его на клочки, на самые мелкие, какие только можно, и выбрасываю в мусорный пакет, который тут же отдаю Аннушке, чтобы она унесла его со двора подальше. И с этого момента, как только мой мозг изготовится «выдать» страшную картинку, я опережаю его и сама себе «выдаю» другую – клочки в мусорном пакете. Моя картинка перекрывает. Между тем сама фотография до сих пор находится в доме, в конверте, конверт в шкафу, шкаф в кабинете. Выбросить её на самом деле я не могу, она чужая, относится к материалам одного расследования, в котором участвовал мой муж, это его архив, и выбрасывать ничего нельзя.

– Браво! Я же говорю, что вам никакой врач не нужен, вы сами себе психоаналитик и психотерапевт, ведь то, что вы сделали, – вот это мысленное разрывание на клочки мучавшей вас картинки – это очень точный психологический приём, и он тем более вам помог, что вы сами его придумали, нашли, а не кто‑то извне вам навязал. Я должна записать для себя этот случай, он довольно показательный. Вы позволите?

– Записывайте, мне не жалко.

В этом месте В. В. подумал, что хитрая Инна вела магнитофонную запись без ведома Мируси, иначе зачем бы ей испрашивать у неё отдельного разрешения на запись. Мол, ничего не записываю, не фиксирую, а вот только разрешите этот случай записать. Потому она и отдавать кассету не хотела. Боится, что Мируся узнает, что все её откровения на диктофон записаны, и придёт с ней разбираться. Впрочем, какое все это имеет теперь значение! Лишь бы она нашлась, лишь бы нашлась. Пусть хоть носом дёргает (кстати, он и не замечал за ней), пусть хоть весь его архив на клочки порвёт (а когда это она в нём копалась и зачем, просил же не трогать!), только бы нашлась.

– Я ведь теперь совсем не переношу яркий свет и громкий звук, хожу и выключаю люстры и плафоны, оставляя в лучшем случае ночные лампы. Мне говорят: темно же, не видно, а я: ничего, так лучше. И то же с телевизорами – кто бы что ни смотрел, я подхожу и убавляю звук, они мне: да ты что делаешь, ничего же не слышно! Я: а чего он орёт! Оставшись одна в доме, я сижу в полумраке, с приглушённым звуком (изображение, правда, не выключаю, мало ли что, вдруг государственный переворот!) и читаю книжку при свете торшера. Полумрак и тишина успокаивают мои нервы.

Потом эта мания чистоты. Все хожу по дому и прибираю, раскладываю все по местам, а если замечу какую‑нибудь самую мелкую вещь не на своём месте, меня это раздражает, должна немедленно убрать. Конца этой работе не бывает никогда, потому что в доме живут живые люди, и они привыкли все разбрасывать, особенно это касается мужчин – мужа и сына, оба – где поел, там и оставил – чашку, ложку, крошки, огрызки; где снял, там и бросил – куртки, свитера, галстуки, носки, платки; где выложил из карманов – деньги, ключи, бумажки какие‑то, сигареты, жвачку и т. д. и т. п. – там и валяется. Ходи за ними и прибирай. Потом к тебе же претензии:

– Мама, где ключи от машины?

– Где оставил, там и ищи.

– Я не помню где.

– Надо на место класть.

Или муж:

– Я тут где‑то оставлял папку с документами, где она?

– В шкапчике прибранная.

Это у нас семейная шутка такая, на все случаи жизни, происхождением из шукшинской «Калины красной»: в шкапчике прибранная.

– На первый взгляд, ничего особенного, нормальная женская реакция на беспорядок.

– Но я‑то знаю, что я при этом чувствую, какое у меня внутри поднимается всякий раз раздражение, как оно меня достаёт, как мне трудно сдерживать себя, так что – невроз, типичный невроз.

– Хорошо. А какой у вас самый сильный объект раздражения? Есть такой?

– Смешно сказать: мужнины комнатные тапочки.

– Тапочки?

– Да. Он, видите ли, не снимает их, когда выходит на галерею, в гараж и даже во двор. И это при том, что у всех входных дверей понаставлена другая, уличная обувь. Но он менять одни тапки на другие при каждом выходе из дома не желает, делает вид, что забыл, на самом деле ему просто лень, он вообще не придаёт этому никакого значения. Он говорит: «Я ноги об коврик вытер». Вытер он, как же! Так и понёс всю пыль из гаража на паркет и светлый ковёр. Меня просто бесит. Я слежу за ним, как только он открывает дверь на галерею или во двор, я накрываю его с поличным и чувствую, как меня саму накрывает волна самого настоящего негодования. «А–а–а! – раздаётся мой вопль. – Опять ты в тапочках вышел! Сколько можно говорить! Сколько можно надо мной издеваться!»

– Хорошо. Давайте попробуем разобраться в ваших ощущениях. Ну что, в самом деле, дались вам эти тапочки? Вам жалко своего труда?

– Да нет, я ведь сама не мою и с пылесосом не хожу, это всё делает Аннушка, ну, принесёт он в дом лишнюю грязь, она тут же и подотрёт и пропылесосит. Хотя мне и за Аннушку бывает обидно, из женской солидарности даже. Но нет, не это главное.

– Может, вас возмущает, что муж не слушается, не подчиняется вашему, такому простому требованию?

– Ну, да, это есть, присутствует в моих ощущениях, хотя… Это ведь такая мелочь, а в большом, в серьёзном, в главном он всегда со мной советуется и у меня спрашивает, как лучше сделать, так что грех, конечно, жаловаться. Знаете что… Меня очень бы устроило, чтобы он вообще никуда из дома не выходил и по дому не перемещался, как пришёл, разулся, так и сидел бы в кресле и в тапочках. В идеале, хорошо было бы, если бы все в доме оставалось на тех местах и в том порядке, какой я однажды установила, чтобы и ничто никуда не перемещалось – постели бы не расстилались, посуда бы не вынималась из шкафов, книги бы не снимались с полок и не складывались горами везде, где попало – на столах, на тумбочках, в кухне и в туалетах, чтобы вся одежда висела в шкафах и вся обувь стояла на полках. И я бы ходила среди всей этой неподвижности, порядка и чистоты, и сердце моё было бы спокойно. Иногда мне удаётся добиться желаемого эффекта, это бывает, когда я остаюсь в доме одна, тогда ничто нигде не шелохнётся, словно меня и нет здесь. Кстати, я люблю оставаться одна, я вам уже говорила. Одиночество – это то, чего мне не хватает. Но вот наезжают все мои – и…

– Но как вы сами считаете, эта ваша «мания чистоты», она тоже из детства?

– Нет! Вот уж это – точно не оттуда, потому что детство я провела в тесноте, многолюдности и хаосе, который бабушка называла «сумасшедший дом». Была при этом вполне счастлива. Первые мои квартиры тоже не отличались идеальным порядком и стерильной чистотой. Я же помню, как прятала грязные кастрюли в духовку, чтобы свекровь не увидела, а потом забывала про них, как я к её приходу порядок наводила в квартире – по верхам, по верхам, все засунуть куда‑нибудь, потом уберу. Тогда мне было не до этого, тогда я совсем другим вещам придавала значение, а в доме царил такой, как я его называла, «художественный беспорядок» и – ничего, нормально, не замечалось. Раз в неделю, в субботу, пройдёшься с пылесосом, с тряпкой, и то – где видно, а по углам вечно оставалось, откладывалось на потом, до генеральной уборки, а это всё равно, что подвиг совершить, раза три в год, не чаще – с мытьём окон, стиркой штор, отодвиганием дивана и вытряхиванием барахла из шкафа.

– Откуда же это – насчёт тапочек и вообще?

– Мне в голову приходит одно–единственное объяснение. И связано оно с домом как таковым. Дом большой и красивый. Я в таком никогда прежде не жила. Я и сейчас иногда проснусь, подумаю и удивляюсь: неужели я живу здесь, в этом доме, неужели это мой дом? Что бы я ни говорила, я отношусь к нему трепетно. Я люблю показывать его родным и друзьям, я вожу их по дому, как по музею. И для меня очень важно, чтобы во время «показа» всё было так, как первоначально задумано и установлено. Нельзя же, чтобы в музее всё было вверх дном, валялось где попало, находилось не на своих местах и т. п. Да, мы здесь живём, но это какое‑то недоразумение. Нельзя же жить в музее. Его надо охранять, беречь, поддерживать температурный режим и ходить в сменной обуви.

– Послушайте, а вам не кажется, что тапочки – это всего лишь самая безобидная из претензий, которые вам хотелось бы предъявить вашему супругу, но которых вы по каким‑то причинам не можете ему предъявить? Поробуйте сформулировать другие претензии, не обязательно даже обосновывать, просто назовите.

(Пауза).

В. В. заёрзал в кресле и оглянулся на дверь, хорошо ли она прикрыта.

– Ну, например… мы слишком много говорим о еде. Где мы сегодня обедаем. Что мы будем ужинать. Есть ли дома сыр. Нельзя ли приготовить на завтрак не овсяную, а пшеную кашу. И т. д. и т. п.

– Вас это раздражает потому, что он постоянно думает о еде и много ест или потому, что этими своими вопросами он как бы демонстрирует свою неуверенность в том, что дома всегда есть необходимые продукты и вы всегда готовы его как следует накормить? Вы ведь не любите готовить?

– Да, не люблю, терпеть не могу. Хотя, если постараюсь, то могу приготовить хорошо и вкусно. Но надо признать, что в последнее время делаю это все реже. Так что в принципе он прав, когда беспокоится, есть ли дома сыр.

– Но он не высказывает вам по этому поводу свои претензии?

– Нет, никогда. В отличие от меня. Я, бывает, говорю: с тебя хватит, это тебе вредно, ты уже ел, посмотри на себя и т. д.

В. В. хмыкнул и покачал головой: «Ах, ты ж…».

– Вообще… он очень изменился за эти годы. Теперь это другой человек, совсем другой. Дело не в возрасте. Даже не в том, что он всё время занят, всё время в отъезде. Что‑то ушло, исчезло, мне трудно объяснить, что именно… (Долгая пауза). Мы совсем не гуляем пешком, как раньше. Для этого никогда не бывает времени. Он больше не читает мне стихи, как читал когда‑то давно, на берегу Азовского моря. И он никогда не просит меня спеть… Раньше мы даже в шахматы с ним играли, я, конечно, проигрывала, но всё равно… Теперь ничего этого не бывает с нами, ничего похожего… Мы даже ни о чём не мечтаем, потому что нам вроде как не о чем больше мечтать.

– В прошлый раз вы сказали, что вам не хватает одиночества. Из того, что вы сейчас говорите, следует, что, напротив, вы страдаете от одиночества. Эти два состояния присутствуют у вас одновременно?

– А это разные одиночества. К одному я сама стремлюсь, хочу убежать, укрыться где‑нибудь, остаться одна хотя бы ненадолго. Это одиночество физическое, перемещение в пространстве своего бренного тела. Другого одиночества я боюсь и хотела бы избежать. Это когда вокруг тебя десятки людей, но ни одной родственной души нет рядом, и перекликнуться не с кем. Есть родственники, но нет родственных душ, понимаете? Такое одиночество души.

– А вы можете припомнить время, когда вы этого не испытывали?

– Наверное, это очень давно было, во времена моей работы в молодёжной ещё газете.

– Закройте глаза, представьте себе эту картинку. Что вы видите?

– Так, подождите… Ну… я вижу ребят, с которыми работала… мы все ещё молодые… Вижу тесный кабинет редакции, туда набилось человек десять и мы поем под гитару Окуджаву или Визбора… Пьём сухое вино… очень накурено… смеемся… Всё время почему‑то смеёмся.

Пока В. В. слушал кассету, ему раз пять звонили по разным вопросам из Москвы, он прерывался, отвечал, сам кому‑то перезванивал и, таким образом, на 5–7 минут погружался в обычные свои дела. И когда после этого, снова включал запись, голос Мируси казался ему нереальным, идущим откуда‑то из потусторонних сфер, он напрягал внимание, чтобы понять смысл: что это? о чём это? И часто не понимал.

13

В четверг Лёня позвонил и сказал, что, кажется, знает, где искать Мирославу, то есть почти наверняка знает, но надо перепроверить.

Сестры, ходившие утром в церковь, чтобы поставить свечки за спасение и здравие Руси, радостно засуетились, затеяли даже уборку, Аля вздумала сварить супчик, а то привезут её сейчас, а у них и покормить нечем, который день на сухомятке все сидят, только курят и пьют, кто – кофе, а кто уже и до водочки добрался. Ваня залез в интернет и просматривал электронную почту, никто до его приезда не догадался этого сделать, а ведь именно там могло быть послание от мнимых похитителей, а может, мама и сама оставила им какое‑то письмо. Один только В. В. слонялся из угла в угол, небритый, измученный ожиданием, ни во что уже не верящий и подумывающий о том, не заявить ли действительно в милицию. Если и на этот раз Захар вернётся ни с чем, значит, надо завязывать с этой самодеятельностью, подключать МВД и пусть ищут, как положено.

Он представил себе текст милицейской ориентировки: «Рост 164 см, средней полноты, волосы тёмные, глаза карие, лицо круглое… милое, дорогое, любимое… Особых примет нет. Это для вас нет, а для меня есть, потайные, особенные приметы, приметочки… разве скажешь! Была одета в чёрную длинную юбку, светлую кофточку и шерстяную накидку типа «пончо». (Со слов Инны, видевшей её последней). Одежда, кстати, для неё нетипичная, последнее время она предпочитала брюки, тем более, за рулём. Почему же вдруг в юбке, куда в юбке?

За эти несколько дней он так много нового узнал о своей жене, что теперь с трудом мог представить себе их встречу, когда Мируся, наконец, найдётся. Наверное, он должен будет попросить у неё прощения за что‑то, он ещё и сам не понял до конца, за что, но смутное чувство вины уже было в нём. Мужчина всегда виноват, если любимой женщине плохо. Он привык думать о ней как о той, которую встретил и полюбил когда‑то давно, много лет назад, как будто ничего не изменилось за это время. Но изменилось на самом деле все. Их жизнь, они сами, причём каждый по–своему. Он старался не замечать, что она давно уже не та, другая – старше, слабее, уязвимее… Но пусть только она найдётся, он ещё раз все изменит в их жизни, он станет её беречь, он, может быть, даже бросит свою нынешнюю работу, которой и сам тяготится, ради того, чтобы быть ближе к ней, быть рядом….

(Ничего он не бросит!).

Явившись, Лёня Захаров застал в доме большую компанию. Кроме родни – сестёр, вдовы Али, сына Вани и самого В. В., здесь же находилась зачем‑то и подруга Тамара, которой, видимо, не терпелось знать подробности из первых рук.

Поскольку Лёня вернулся один, все сразу сникли, но роптать не стали, а расселись молча по диванам и креслам и приготовились слушать. Бодрый вид его внушал некоторый оптимизм.

– Значит, так. Излагаю по порядку, – начал Лёня, чувствуя важность момента. – Как вы знаете, после встречи с психотерапевтом Янковской мы с Васильичем отложили криминальные версии и сосредоточились на версиях бытового характера. Удалось проверить одну из них, так сказать, кукольную. Выяснилось, что серьёзных коллекционеров в городе нет. Может, Мирослава одна–единственная и была. Но в художественном музее мне сказали, что примерно месяц назад приезжала из Москвы известная галерейщица Маша Шеншилова и интересовалась возможностью проведения в городе выездной выставки кукол.

– Я эту даму знаю! – вставил В. В. – У неё галерея на Крымском валу, в ЦДХ, я сам покупал там куклу для Мируси, на прошлый день рождения!

– Она это подтверждает, – важно заметил Лёня Захаров.

– Так ты с ней разговаривал?

– Она директору музея свою визитку оставила. Я смотрю: а там тот самый телефон указан, московский сотовый, по которому Мира утром в субботу звонила и который потом не отвечал всё время. Я его опять набираю, то же самое, выключен. Но на визитке и второй телефон указан, домашний. По домашнему она сразу ответила. Я говорю: так и так, я из музея вам звоню, вы вроде хотели к нам в город выставку кукол привезти. Она говорит: да, была такая идея, но музей ваш не гарантирует их безопасность, а куклы дорогие, так что идея отпала. Тогда я спрашиваю, не знает ли она Мирославу, она говорит: как же, как же, знаю и её, и супруга, и даже была у них однажды в доме и коллекцию видела, небольшая, но вполне приличная, кстати, две куклы у меня куплены, а я со своими клиентами связей не теряю. А вы, говорит, собственно, кто? Я, говорю, друг семьи, меня просили с вами проконсультироваться по одному вопросу. Она говорит: если это насчёт французской куклы, то Мира мне сама уже позвонила и мы обо всём договорились. Я, грешным делом, подумал, что речь идёт о купле–продаже. Тут она даже засмеялась, я бы, говорит, с большим удовольствием перекупила у неё эту куклу, да она ни в какую не продаёт. Даже на выставку дать не хочет. О чём же вы тогда договаривались? Как, вы разве не знаете? Кукла‑то сломана.

– Как сломана? – хором воскликнули женщины.

– Вот так. Голова у неё, оказывается, перестала поворачиваться. Застряла в одном положении, плачущем, и – ни туда, ни сюда. Вот поэтому Мира и звонила галерейщице, спрашивала, кто это может починить. Сама она пробовала, но не смогла.

– Я ж говорила Васильичу, шо она ту куклу раздевала и шо‑то с ней делала! – раздался голос с лестницы, где подслушивала Аннушка.

Женщины замахали на неё руками.

– И эта самая галерейщица, – продолжал Лёня, – дала ей координаты одного очень хорошего мастера, который раньше работал в кукольном театре, чуть ли не у Образцова, кукол ремонтировал, но уже давно вышел на пенсию и живёт – где бы вы думали? У нас тут, в посёлке Монастырском, по дороге на Старую Поляну. Домик купил и живёт.

– И она к нему поехала! – вскричали разом сестры.

– Какие ж вы догадливые! – сказал Лёня, довольный своей ролью и всеобщим вниманием. – Короче, я туда съездил…

Все замерли.

– Ну? Нашёл? – спросил В. В., боясь услышать отрицателньый ответ.

– Мастера – нашёл. Забавный такой старичок, вроде папы Карло. Сидит в саду под деревом и что‑то строгает.

– Хрен с ним! Мируся там?

– Нет, Мируси там нет.

– И не было?

– В том‑то и дело, что была! В субботу, около 11 утра была, куклу ему оставила, деньги и уехала. Куклу лично видел, лежит на столе голая.

Все разом выдохнули. Уф!

– Она думала, что он прямо при ней починит, но тот посмотрел, у неё, оказывается, пружина внутри лопнула, ещё бы, столько лет! Короче, сказал, что придётся повозиться. И тогда она попросила, чтобы он вообще убрал второе лицо, то, которое плачет. Я, говорит, хочу, чтобы лицо было одно, улыбающееся. Можете это сделать или нет? Мастер говорит: пожалуйста! Она ему наказала как можно осторожнее с куклой обращаться, одёжку с неё забрала и сказала, что через неделю или две за ней приедет. И ещё сказала очень странную фразу: «Я тут недалеко от вас буду».

– И куда она потом поехала – назад, в город, или ещё куда‑то?

– Вот это он не в курсе. Он, чудак, даже не вышел её проводить.

– А соседей ты опросил, может, они видели?

– Опросил. Там её многие заметили, соседка одна, потом продавщица в магазине, она у неё конфеты зачем‑то покупала, целых два килограмма.

– Два килограмма? Странно… И что они говорят?

– Ничего. Как приехала, видели, куда потом делась – никто не обратил внимания.

– А могла она не назад поехать, в город, а дальше в горы, в сторону Старой Поляны? – спросила Мила.

– Могла, конечно.

– А что там есть в этой Старой поляне? Может, детский дом какой‑нибудь? Для кого ей конфеты понадобились? Помните, Инна говорила про какой‑то праздник – может, как раз в детдоме?

Мужчины задумались, припоминая.

– Монастырь! Вот что там есть, – сказал вдруг В. В. – Километров восемь в сторону.

– Что‑что?

– Мо–на–стырь.

– Женский?

– Я точно не знаю, просто слышал, что там есть монастырь, недавно появился…

– Есть! – подтвердил Ваня. – Мы с мамой туда ездили!

– Когда? – взволновались женщины.

– Зачем? – нахмурился В. В.

Оказывается, весной, перед Пасхой. Подарки они туда возили. В монастыре только начали обживаться, у них ещё не было ничего, и мать сказала: давай, сынок, съездим, отвезём им кое‑что. Две коробки насобирала, посуду какую‑то, белье постельное, полотенца, скатерти…

– И ещё икону она им подарила, помнишь, пап, у нас две было Богоматери одинаковые, софринские, вот она ту, вторую, им отвезла. Туда не восемь, а все двенадцать километров будет, сначала вверх, в гору, потом вниз, в ущелье, посёлок Дальний это место называется. Только сам монастырь чуть в стороне от посёлка, прямо у реки. Место красивое очень, но дорога ужасная, сплошные колдобины.

– И я знаю, где это, – сказала Тамара. – Там ещё старая церковь есть, её в 30–е годы хотели разрушить, а местные жители придумали хитрость: завалили единственную дорогу, которая туда вела, так что ничем уже проехать было нельзя и проверить выполнение директивы невозможно, и тем самым спасли её от разрушения. А уже в наше время дорогу заново расчистили, церковь отреставрировали, и теперь она снова действующая.

– Я ж говорю, сплошные колдобины, – подтвердил Ваня.

– А монастыря там никогда раньше не было, – продолжала объяснять Тамара, в которой проснулся сейчас журналист. – Его лет пять как начали строить. Одно время было даже модно среди нашей городской элиты навещать этот строящийся монастырь, оказывать помощь и возить подарки, кто‑то им подсказал, что это дело богоугодное, а уж монашки, мол, за них за всех и за процветание их бизнеса день и ночь молиться будут. Я об этом монастыре сюжет для своей передачи делала.

– Значит, монастырь все‑таки женский? – переспросила Лана.

– Ну, конечно, женский! Неужели она в мужской бы поехала? – хмыкнул Ваня.

– Хорошо. И что она там делала, в этом монастыре?

– Ничего, – сказал Ваня. – Подарки отдала, и все, поехали назад.

– А ты матушку видел? В смысле настоятельницу.

– Ну так, мельком, когда коробки заносил.

– Старенькая?

– Да нет, примерно, как мама, может, даже моложе.

– А монахинь много там?

– Я одну только видел. По–моему, там жить ещё негде, церковь только строится, а кельи в таком домике, как сарайчик, дверей пять или шесть в ряд, они там по двое живут, вот считайте – человек десять, может.

– Ванечка, а когда вы возвращались, что мама говорила?

– Ничего. Мы, пока туда ехали, наговорились, а обратно она молчала почти всю дорогу. Единственное… мне показалось, что она эту настоятельницу откуда‑то знает.

– Вот как?… – удивился Лёня и посмотрел вопросительно на В. В.

Тот пожал плечами.

– Первый раз слышу.

– Спокойно, – сказала Лана. – Давайте разберёмся. Допустим, Руся действительно знает откуда‑то настоятельницу этого монастыря. Мало ли! Она, когда в газете работала, кого только не знала! Ну, и что из этого? Из этого же не следует, что она сама подалась в монастырь, правда?

– Но навестить, раз уж она оказалась снова в тех местах, могла, – вставила Тамара. – Кстати, у вас есть православный календарь? Надо посмотреть, не было ли в субботу какого‑нибудь церковного праздника.

– Рождество Пресвятой Богородицы, – отозвалась с лестницы Аннушка.

– Точно?

– А то! – сказала Аннушка, выйдя из своего укрытия. – Я сама в тот день в церковь ходила, молилась, шоб Васильевна поскорее вернулась.

– Ну, хорошо, навестить, подарки отвезти, это она могла, это очень в её духе, – согласилась Мила. – Она такая, что из дому половину вынесет и отдаст первому встречному. Но остаться там! Это вряд ли… С чего бы!

– Нет, конечно, – сказал Ваня. – Мама не настолько верующий человек, чтобы… Она могла пойти в церковь, свечки поставить, когда чья‑то годовщина смерти, или там перед Пасхой, перед Рождеством. Но она даже молиться как следует не умеет. Мы с ней несколько раз разговаривали на тему Бога, у неё немного… неправильное отношение к этому вопросу.