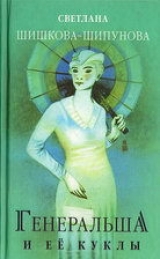

Текст книги "Генеральша и её куклы"

Автор книги: Светлана Шишкова-Шипунова

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 18 страниц)

– Ты будешь футбол смотреть?

Потом (без всякого с моей стороны понуждения) он стал называть его «отец», сначала, правда, в третьем лице, за глаза: «отец дома?», «отец сказал…». (Тот, не дожидаясь ответных чувств, давно стал звать его «сынок»). Потом мальчик нашёл для себя удобное слово: батя. И наконец пришло то время, когда сын сказал ему: «Па…». Кажется, это случилось в день его собственной свадьбы.

– Спасибо, па…

К тому времени они и правда стали как отец и сын, у них даже появились свои секреты от меня, свои какие‑то важные мужские дела, в которые они меня не посвящают, говоря: «Не забивай себе голову лишней информацией, мы тут сами решим…сделаем…разберемся…». Самое удивительное, что сын вырос похожим на него – такой же светлоглазый и светловолосый (не в Гошу), да и манеру говорить, двигаться перенял. Те, кто не в курсе, говорят, желая сделать комплимент отцу:

– О, сынок весь в папу!

Он улыбается, довольный, я смущаюсь, а Ваня демонстрирует полную невозмутимость. Он вообще считает, что незачем всем знать, кто кому и кем приходится.

У меня с его дочерью все куда сложнее. С первого дня она меня невзлюбила, да и с чего бы ей меня любить. И чем лучше мы жили с её отцом, чем ближе становились они с моим сыном, тем меньше она любила не только меня, но всех нас. Поначалу я переживала по этому поводу и изо всех сил старалась отношения наладить. Потом плюнула и пустила все на самотёк. Когда мы познакомились, ей было уже 22, не самый подходящий возраст для такого знакомства. Став старше, она научилась скрывать свои чувства и хотя бы изображать «хорошее отношение». Бывали периоды, когда она становилась вдруг необычайно ласковой и родной, словно ища в семье отца защиту от кого‑то, кто не понял или обидел её там, в собственной её личной, тоже не заладившейся жизни. В такие моменты она даже называла меня в шутку «мамо» (а обычно – по имени). Но как только всё более или менее утрясалось у неё самой, снова наступала полоса отчуждения. Я привыкла все сносить и не реагировать, по крайней мере, внешне. Я её понимала. Девочка – не то, что мальчик, ей труднее смириться с «изменой» отца, даже если никакой измены не было, а просто так сложилась жизнь. На её месте я бы тоже невзлюбила женщину, заменившую моему отцу мою мать (слава Богу, ничего подобного не происходило в моей жизни). Девочка, дочка ревнует так же, если не сильнее, как ревновала бы мать, которой на самом деле всё равно, у неё давно своя жизнь. А тут ещё к чисто женской ревности добавилась ревность детская, ревность ребёнка, выросшего без отца, который теперь воспитывает чужого ребёнка, притом мальчика. Подозрение, что он его может любить, и любить больше, чем её, – это подозрение было для неё невыносимо. Когда она впервые услышала, что сын мой называет её отца отцом, папой, с ней сделалась истерика.

– Послушай, Даша, – сказала я ей тогда. –Папа любит тебя и всегда будет любить, ведь ты его единственный ребёнок, хотя уже и взрослая тётя, вон какая, сама уже побывала замужем и развелась, должна понимать, что это такое, и перестать, наконец, судить за это своих родителей. А Ване он тоже отец, потому что вырастил его и на ноги поставил. Мы с тобой должны радоваться, что у них такие отношения, что они нужны друг другу.

Так примерно я ей сказала. Она разрыдалась ещё сильнее:

– А ты думаешь мне он не нужен?

К тому времени я уже давно оставила надежду родить второго ребёнка.

Вообще, сказать, что я очень уж этого хотела, не могу. Я не отношусь к тем женщинам, которые непременно хотят иметь двоих, а то и троих детей. Нет, это не про меня. На самом деле одного ребёнка лично мне более чем достаточно, чтобы удовлетворить материнское чувство и приобрести заботу на всю оставшуюся жизнь. После его рождения у меня были совсем другие амбиции и интересы, связанные исключительно с профессией. А если бы даже я сама этого захотела, то Гоша всё равно был против, зная о своей неизлечимой болезни и не желая, во–первых, рисковать здоровьем будущего ребёнка, а во–вторых, оставлять меня с двумя детьми. Потом, когда всё случилось, я была ему благодарна за это.

Котик, напротив, очень хотел, чтобы я родила ему ребёнка, а то и двух.

В первый раз это получилось слишком быстро, когда я ещё не могла понять, будем мы вместе или разбежимся. Впрочем, это было не главное. Я не захотела его сохранить по соображениям карьеры. Я была так увлечена работой в газете, ну куда тут было рожать ребёнка. К тому же, мне это казалось тогда со всех сторон неудобным. Неудобно перед родными, неудобно перед сыном, главное – неудобно перед начальством и перед коллективом редакции, куда я пришла работать, а не детей рожать. И в тот год ребёнок не появился на свет. И на следующий год тоже не появился (по тем же причинам). И мне казалось: да, ладно, я ещё смогу, стоит только захотеть, решиться, мне ведь всего 38… 40…42…

В 42 я спохватилась. Тут очень кстати и все декорации поменялись, не стало того начальства, перед которым было неудобно, не стало и той газеты, которой надо было руководить, да и сын вырос. Но главное, катастрофически набегал возраст, ещё немного и будет просто неприлично. И вот я решаюсь и… Ничего не получается. Раз не получается, другой не получается, и врач говорит: да какая беременность, вам уже пора о своём здоровье думать.

Котик очень жалел, что тогда, в самом начале не настоял, потом перестал об этом говорить и напоминать. Моё собственное отношение к этому вопросу несколько раз менялось. Поначалу я была на все сто уверена в своей правоте (иначе просто не сделала бы того, что сделала). Потом какое‑то время тоже сожалела, и очень сильно, ругала себя: дура я, дура! Со временем успокоилась, стала думать, что, раз все так случилось, значит, так и должно было быть… В разное время разные мысли приходили мне в голову.

Между прочим, в Европе, как я совсем недавно прочла в одной книге, был, оказывается, древний языческий ритуал оплакивания потерь при деторождении, включая смерть новорождённого, выкидыш, мертворождённого ребёнка, прерывание беременности и другие важные события в репродуктивной жизни женщины. Собирались, как я понимаю, женщины, садились в кружок и припоминали, скольких деток потеряли они за прошедший, допустим, год. Такое «оплакивание непрожитых жизней». Красиво и страшно.

О, я многих нерожденных могла бы оплакать! Но я гоню от себя эти мысли, не вспоминаю, не пересчитываю, не пытаюсь представить, какими бы они были, эти нерожденные дети, сколько бы им сейчас было лет, на кого они были бы похожи… По–настоящему страшно, больно и горько только в самый первый раз, только тогда, прежде, чем решиться, терзаешься нравственно, потом, с каждым разом все становится проще и прозаичнее, и лишь физическая сторона дела волнует: хоть бы врач попался хороший, хоть бы укол сделали, хоть бы дочиста, а то опять на повторное… Уже ни страха, ни горечи, ни терзаний, только боль, всегда только боль и кровь – как плата за грех.

…Мы поженились весной, а осенью его направили служить в приморский город С. Думаю, он сам напросился, чтобы только увезти меня подальше от всего, от всех. Ехать предстояло не на крайний север, не на дальний восток – на юг, к тёплому морю, которое я так любила с детства, которое и было‑то в нескольких часах езды от нашего, тоже ведь южного города. Другая бы на моём месте обрадовалась своему счастью, я же была в полном смятении. Ехать за ним означало бросить работу, без которой я жизни своей не мыслила, поставить на своей карьере, призвании и признании большой такой, жирный крест. Но остаться – означало бросить его. Я не хотела ни того, ни другого. И что мне было делать? Все‑таки я сама приняла то решение (не сразу, а через какое‑то время), сама сделала выбор, сознавая, на какую жертву иду и что теряю.

Впрочем, было уже начало 1991 года, до государственного переворота оставалось каких‑то полгода. Меня бы, наверное, всё равно сняли, ещё и дело уголовное возбудили бы за публикацию материалов ГКЧП, а я бы их точно напечатала, потому что куда б я делась, передавал ведь ТАСС, а ТАСС – это было святое. Так что Котик, возможно, меня спас, увезя подальше от надвигавшихся событий, которые в тихом и полусонном городе С. воспринимались вообще, как дурное кино.

И вот я уже летаю на маленьком самолётике АН-24 из города в город (лёту всего 45 минут) и живу попеременно то в старой квартире – с сыночком, как раз заканчивающим школу, то – с Котиком, в маленьком, одноместном номере гостиницы, где ужасно узкая кровать и упирающаяся прямо в неё тумбочка с телевизором. Зато здесь есть балкон, с которого хорошо видно море, и, когда он уходит на службу, я, позавтракав сваренным с помощью кипятильника яйцом и чашкой растворимого кофе, выхожу на этот балкон, сажусь в пластмассовое кресло и читаю книжку, поглядывая время от времени на море. Красота. Вечерами мы ходим гулять по набережной, а по воскресеньям, после обеда (до обеда он на службе) – на пляж или в стереокино.

Больше такой вольной, почти «холостяцкой» жизни никогда у нас не будет. Едим мы в буфетах и столовых, а по выходным, – в каком‑нибудь ресторанчике, белье отдаём в прачечную, в номере убирает горничная. Потом я уезжаю, и мы перезваниваемся в день по несколько раз. Довольно романтично.

Полоса счастья, за которой, как известно, полагается произойти какому‑нибудь несчастью.

Поздней осенью 92–го он возвращался в город после проведённого в соседнем районе оперативного мероприятия (в тот раз вблизи границы задержали большую партию контрабандного оружия), была ночь, шёл дождь, на горной дороге его служебная «Волга» столкнулась с летевшими навстречу «Жигулями», за рулём которых был пьяный милиционер. Котик сидел впереди, рядом с водителем и чудом остался жив, но – сильнейшие переломы, четыре операции, так и не сросшаяся кость правого предплечья…

Как же хрупко все в нашем мире – и здоровье, и сама жизнь, от каких случайностей все зависит – от промчавшегося именно в это время и в этом месте пьяного идиота в милицейской фуражке! Но и я виновата. Это ко мне спешил он ночью, зная, что я прилетела и жду его в гостинице, а мог бы переночевать там и ехать по светлому, и ничего бы не случилось. Полгода мы кочуем по больницам и госпиталям, потом ещё целый год живём все в той же гостинице, ставшей почти родным домом. Теперь я не оставляю его надолго, разве что на пару дней, чтобы смотаться в К. и сделать материал для одной центральной газеты, с которой сотрудничаю в качестве собкора.

Газета, между прочим, крайне оппозиционная по отношению к новой российской власти. Когда‑нибудь ты, возможно, найдёшь в нижних отсеках нашей библиотеки стопки старых газет, в которых, если не поленишься, можешь обнаружить пространные статьи, подписанные известной тебе фамилией. Должно быть, с высоты того, будущего времени они покажутся тебе непонятными, может быть, удивят горячностью, с которой автор в начале 90–х оценивал все происходящее в столицах и невнятным эхом аукавшееся в наших краях. Но не спеши меня осуждать. Если запущенные в ту пору реформы дадут желанный результат хотя бы ко времени, когда ты станешь взрослой, ты вправе будешь считать, что я ошибалась, была излишне недоверчива и нетерпелива. Если же, не дай Бог, весь этот грандиозный эксперимент провалится (сама я боюсь просто не дожить до светлого будущего, ведь затевают революции одни, а пожинают плоды другие), ты скажешь: а ведь бабушка моя была права, когда писала ещё в 1993–м году…

Но пусть лучше я окажусь неправа и недальновидна, чем ко времени, когда ты вырастешь, явятся новые самонадеянные реформаторы и начнут все перекраивать заново!

Следующий этап нашей с Котиком жизни начинается, когда он получает, наконец, квартиру. Мы с энтузиазмом обживаемся на новом месте, ведь это первая наша квартира (хотя мы вместе уже целых семь лет). Теперь мы окончательно семья, у нас общий дом, я – окончательно жена, жена и больше никто. С момента нашей встречи его карьера, несмотря на все катаклизмы, всё время шла вверх, а моя – вниз. Я больше не работаю собкором оппозиционной газеты (к середине 90–х это кажется уже бесполезным и бессмысленным), и пробую писать кое‑что для себя. Получается плохо.

Но это не главное в нашей жизни, а главное – чтобы у него всё было хорошо.

Знаешь, что значит быть женой большого начальника в маленьком городе? Это значит сидеть дома, встречать и провожать мужа, во сколько бы он ни уходил и во сколько бы ни возвращался, а он всегда на службе – и в выходные, и в праздники, и даже ночью считается, что он на службе, ему в любое время суток звонят и докладывают и бывает, что поднимают с постели. По соседству с нашим городом идёт настоящая война, и он часто уезжает туда, за речку, по которой проходит зыбкая граница. В такие дни мне особенно одиноко и тревожно в нашей новой квартире.

Но случаются и другие мероприятия, вроде кинофестиваля или большого теннисного турнира, тогда все городское начальство собирается вместе, притом с жёнами, на торжество открытия и непременный после этого банкет. Жены все в вечерних платьях (прежде у меня никогда не было вечерних платьев, а тут пришлось завести), и все такие любезные, все целуются друг с другом, говорят по очереди витиеватые тосты, в которых в строгой иерархии с должностным положением одного за другим восхваляют всех присутствующих, клянутся в вечной любви и дружбе (на самом деле дружба длится только до тех пор, пока человек в обойме, а стоит выпасть, – куда что денется). Между тостами, прославляющими мэра, «нашего единственного генерала» (это Котик), прокурора и далее по списку, непременно выпьют стоя за здоровье всех жён скопом (считается, что нам очень приятно). В общем, все это протекает даже весело, но… это не то, что я люблю, к чему привыкла. Здесь нет моих друзей и подруг, здесь у меня их вообще нет, теперь у меня не подруги, а приятельницы, исключительно жены сослуживцев мужа и жены и других начальников. И когда все вот так собираются, мужчины всё равно общаются друг с другом, говорят о своих делах, о работе, а женщинам положено общаться между собой и говорить о своём, о женском, например, о детях, или о дачах, кто какую строит, или о том, что у кого болит и кто как лечится. Но я терпеть не могу этих «женских» разговоров и норовлю встрять в мужские, тем более, что привыкла говорить с ними на равных на любые темы, а в эти годы все только и говорят о политике, а как раз в политике я не хуже их разбираюсь. И я, конечно, встреваю, и первое время меня ещё воспринимают как самостоятельную «единицу», ещё помнят мои статьи в газете… Но время идёт, и постепенно я превращаюсь просто в «жену такого‑то», всего лишь жену, у которой нет никакой собственной, отдельной от мужа жизни, которая всегда дома и обеспечивает ему «тыл», так это у военных называется.

Время от времени я завожу дома одну и ту же «пластинку»:

– Я пойду работать.

(По правде говоря, работать мне в С. негде, здесь всего две маленьких газеты).

Котик, который исполняет любое моё желание, этих разговоров очень не любит, пресекает на корню.

– Кто тебе мешает работать дома? Вот кабинет, вот компьютер, сиди и пиши.

– Как будто это так просто: сел и написал.

– Ну тогда читай!

Сразу после переезда в С. у меня был долгий период депрессии, когда читать могла исключительно детективы, причём не советские, я их не люблю, а в основном Агату Кристи и ей подобных старомодных, неторопливых и нестрашных авторов, вплоть до Конан Дойля, которого последний раз брала в руки ещё в детстве, во время своих ужгородских каникул. Не знаю, Агата ли Кристи помогла или время само всё расставило на свои места, но по прошествии лет, наверное, двух с новым энтузиазмом набросилась на большую литературу, начав с того, что перечитала «Капитанскую дочку» и «Повести Белкина». Я всегда так делаю, когда после случайного, беспорядочного чтения хочу глотнуть настоящей русской прозы.

Но это зимой, а летом мне не до чтения.

Летом в нашей трёхкомнатной квартире – столпотворение, все ближние и дальние родственники и друзья считают своим долгом навестить нас в разгар сезона. Отказать никому невозможно, все свои, всех жалко, сами мы на море практически не бываем, пусть хоть сестры–братья, друзья–подруги, а также их дети отдохнут, позагорают. Лето я провожу на кухне, которую уже ненавижу. Гости (женщины) предлагают свою помощь, но я от неё категорически отказываюсь, ну, не люблю я, когда кто‑то другой готовит на моей кухне, моет мою посуду, подаёт на стол, не выношу. Как бы ни устала, а это я должна сделать сама.

Ну, и кто мне виноват?

У Котика летом своя страда – то президент на отдыхе, то премьер–министр, то зарубежные гости, а город небольшой, тесный, многолюдный, и в этих условиях надо обеспечить всем им полную безопасность и приятное времяпрепровождение.

Только, глубокой осенью, когда спадает жара, и из города (а значит, и от нас) разъезжаются гости, я могу вздохнуть спокойно, а у Котика появляется просвет на службе. Тогда мы собираем чемоданы и едем в отпуск в Кисловодск.

Спустя два года после аварии стало окончательно ясно, что здоровье у Котика подорвано, проклятые анаболики дали о себе знать – резкая прибавка в весе, давление, сердце… Вот тебе и «я здоров, чего скрывать…»! Он стал подумывать о том, чтобы уволиться со службы и заняться… Но чем, спрашивается, может заняться человек, всю жизнь проходивший под погонами?

В канун очередных выборов мэра к нему является целая делегация из местных руководителей и предпринимателей и старший из них (местный аксакал) говорит:

– Васильич! Мы тут обменялись мнениями и просим тебя выдвинуть свою кандидатуру, ты человек в городе известный, уважаемый, мы тебе доверяем, как никому, давай! А мы поддержим.

Он сначала опешил:

– Вы что, мужики, откуда вы упали?

Они – его уговаривать. А уже входило в моду, чтобы силовики шли во власть. Он сказал:

– Хорошо. Дайте подумать.

Думал он мучительно. Но первые же опросы, проведённые заехавшей из Москвы профессиональной командой, показали: за него проголосует никак не меньше половины. Соперники были послабее. Так что большого пиара не потребовалось, избрали с первого раза.

Ну все, думала я, теперь вообще его видеть не буду. Правда, была тайная надежда, что, став мэром, Котик откроет для меня какую‑нибудь новую газету, и я смогу вернуться к настоящей работе, которой мне так не хватало последние годы. Но ничего подобного не произошло. Жена мэра, тем более, должна сидеть дома и не высовываться, кроме как в случае протокольных мероприятий.

– У других мэров жены свой бизнес заводят, и то ничего!

Бизнес – пожалуйста, заводи, если ты что‑нибудь в этом смыслишь (я не смыслила), а газета – это политика, политикой ты заниматься не будешь. Теперь я должна была встречать жён высокопоставленных гостей, прибывающих к нам на отдых, и вести с ними светские беседы.

– Только не слишком умничай, – всякий раз предупреждал Котик.

Говорили обычно о погоде, какая в Москве и какая тут, в лучшем случае – о детях, но никогда – о мужьях и государственных делах, Боже упаси. Жены – сами, как правило, простые женщины, только недавно выбившиеся вместе с мужьями «в люди», с неистребимой советской скованностью в речах и поведении рассказывали, в свою очередь, о поездках за рубеж и о том, кого из зарубежных руководителей (с жёнами) пришлось принимать в последнее время, о чём те спрашивали, что дарили и т. д. Протокольные общения всегда утомительно–тягостны для обеих сторон, и я старалась, по возможности, их избегать.

– Скажи, что я приболела. Или уехала.

– Ты меня ставишь в неудобное положение. Через час самолёт.

– Дай хоть голову вымою, накручусь…

Он и сам тяготился новой своей должностью, и видно было, что скучает по прежней работе и, может быть, даже жалеет, что согласился на такую перемену. Но, как он сам любит говорить, «поздно, доктор, пить баржоми…».

В канун Нового года и Нового века – долгожданное событие: мы переступаем порог собственного, только что отстроенного дома. Признаюсь тебе, что само выражение «собственный дом» меня пугало, так сильно во мне было вынесенное из прежней жизни убеждение, что все «своё», «частное» – предосудительно. Хотя в душе я Котика понимала. Он ведь с 11 лет жил по казармам: сначала в суворовском, потом – в армии, потом – в высшем военном. Общежитие, съёмная квартира, служебная квартира, гостиница… Ближе к пятидесяти созрела идея: построить свой дом и провести в нём остаток жизни с любимой женщиной, то есть со мной. Любимая женщина много спорила и сопротивлялась, призывая, если уж никак нельзя совсем отказаться от этой затеи, то хотя бы строить поскромнее, без излишеств.

Снаружи дом и вышел достаточно скромным, пожалуй, самым скромным в нашем квартале сплошных особняков. Внутри же было так непривычно просторно, что первое время мы всё ходили, как в музее, из комнаты в комнату, аукались, теряя друг друга (тут я поняла, зачем в старых барских усадьбах держали колокольчик), и, встретившись где‑нибудь на лестнице или в дверях, смеялись и радовались, как дети.

– Ну, скажи, тебе нравится, ты довольна? – допытывался Котик, заглядывая мне в глаза.

– Разве такая красота может не нравиться? – отвечала я. – Только как тут жить, я пока не представляю.

Я действительно не представляла, как это спальня может быть на одном этаже, а кухня – на другом. Первое время, спустившись вниз, я тут же обнаруживала, что забыла что‑то взять наверху. За день столько наматывала по лестницам, что к вечеру ноги гудели. Ничего. Быстро привыкла, стала бегать легко и даже с удовольствием (мне полезно), а главное, научилась самые необходимые вещи – очки, мобильник, записную книжку и т. д. – носить при себе. Я не представляла, как это за стенкой может не быть соседей, открываешь дверь – и оказываешься сразу во дворе, можешь даже распахнуть её настежь и так оставить – и ничего, никого. А если соль кончится или спички? Не бежать же в соседний дом, это смешно будет выглядеть: дом построили, а спичек нет. Ничего, отвыкай. Я не представляла, что может не отключаться горячая вода, совсем не отключаться, никогда, потому что в доме – свой котёл. И свет не вырубаться, потому что – генератор.

Что говорить! Жить в собственном доме хорошо и удобно. Чувствуешь себя ну очень белым человеком. Хотя что‑то все‑таки гложет. Вот если бы все люди могли жить в таких же домах, тогда мне совсем хорошо было бы и совсем спокойно.

– Совковая психология, – говорит сын.

– Кончай ты уже за всех переживать, – говорит сестра. – А что касается нас, то мы по–прежнему будем ездить к вам в гости.

В доме, в отличие от квартиры, можно разместить гораздо больше гостей, как минимум три семьи одновременно. Они разбредаются по дому, по двору, и каждый занимается своим делом, кто спит, кто загорает, кто телевизор смотрит, кто чай пьёт, и никто никому не мешает. Хотя кухня всё равно одна, общая, и стол один, и его надо три раза в день накрыть, а если ещё учесть, что все просыпаются в разное время…

Когда стали искать женщину, которая могла бы убирать в доме, пришла соседка по прежней квартире, с которой мы «дружили собаками». Я растерялась, стала отказываться, пыталась свести все к шутке, мол, по субботам ты у меня будешь убирать, а по средам я у тебя.

– Да брось ты, – сказала соседка. –Вам нужна домработница, а мне нужны деньги, вот и все. И нечего тут разводить сантименты. Убираю я хорошо.

Я согласилась, но с условием, что она просто поможет мне какое‑то время, пока мы не найдём кого‑то другого, более подходящего. Соседка приходила три раза в неделю, надевала халат, перчатки и с непроницаемым лицом убирала один какой‑то этаж. При этом всё время спрашивала: «Здесь мыть?», «Это протирать?». Кстати, убирала она не очень, но я боялась сказать ей лишнее слово, попросить, например, захватить с собой мусор. Было тягостно.

И тут сам Бог послал нам Аннушку. С ней все быстро встало на свои места. С ней мне легко и хорошо. Я не вмешиваюсь в её дела, никогда не говорю ей, где мыть и что протирать, и могу быть уверена, что чистота будет идеальная. Постоянное присутствие в доме и во дворе посторонних людей поначалу казалось мне неудобным, стеснительным и для них, и для нас. Но скоро я привыкла к ним, как к родным, и уже не могла без них обходиться. Только теперь я поняла, что прислугу заводят не от лени и не от барства, а потому, что никакая хозяйка не справится в одиночку с большим домом. С малогабаритной квартирой – справится, что я всю жизнь и делала, а с домом – нет, масштабы другие. Осознав это на собственном опыте, я спрятала подальше мучавшие меня «совковые» комплексы и окончательно смирилась с новой для себя ролью «хозяйки».

Самое замечательное, что здесь мы смогли, наконец, устроить библиотеку.

Когда мы с Котиком поженились и объединили наше хозяйство в одно, у нас оказалось много одинаковых книг, половину которых пришлось снести в букинистический. Все же получилась довольно обширная библиотека, держать которую было совершенно негде, полки были забиты в два ряда и сверху, книги лежали в коробках, на подоконниках, на столе и даже на полу.

Дня три с небывалым удовольствием расставляла я все это богатство в новом, просторном кабинете, отдав одну стену зарубежной, другую – отечественной классике, а третью поделив между современной русской литературой и документалистикой. В стеклянных шкафах поместились словари и энциклопедии, а в угловых стеллажах – поэзия. Закончив работу, я долго, с любовью все осматривала и, если замечала вдруг изъян в своей системе, вытаскивала с полки заблудившуюся книгу и переставляла её в другое место.

Приехал из Москвы Котик (он теперь всё время мотался туда и обратно) и сказал, что я все поставила неправильно. Перемешала, видите ли, книги про внешнюю разведку с книгами про контрразведку. Как будто я в этом что‑то понимаю.

– Ну, переставь сам.

Он вздыхает и машет рукой: некогда.

Старые русские сильно потеснили на полках много лет царивших там «горожан» и «деревенщиков», задвинули во вторые ряды некогда модных Пикуля и Юлиана Семёнова, заставили переставить в другой иерархии поэтические сборники. Куда, например, было поместить Бродского? К «шестидесятникам»? Подумала–подумала и поставила его (тогда это были ещё маленькие сборнички, позже – академический шеститомник) в один ряд с «великой четвёркой» поэтов Серебряного века – как естественное продолжение. А кое–кого надо было и вовсе убрать с глаз, освобождая место для литературы «русского зарубежья». Её оказалось так много, что не хватило целого отсека, и пришлось ещё раз потеснить и переставить современников.

За это время Котик умудрился натаскать в дом столько книг про Белое движение, что куда бы я ни повернулась, повсюду натыкалась то на мемуар Романа Гуля, то на дневники Деникина, то на «Русский Харбин», а то и на «Мортиролог русской военно–морской эмиграции». Его почти не занимала проза и не жгло желание узнать, что же такого написали в эмиграции знаменитые русские писатели, он жаждал Документа, он осуществлял давнюю мечту человека военного увидеть великое противостояние нашей истории с той, другой стороны.

В какой‑то момент и я почувствовала, что больше не воспринимаю ничего «художественного», никакого, даже самого искусного вымысла. Просто с души воротит. Начну и брошу, начну и брошу. А поскольку я привыкла читать несколько вещей одновременно, то повсюду – на письменном столе, на тумбочке у кровати, на журнальном столике и т д. стали скапливаться у меня горы начатых и недочитанных, брошенных книг.

Но совсем не читать я тоже не могу, посему взялась, как и Котик, за мемуары, дневники, переписку, литературные заметки – всё что угодно, кроме прозы. И оказалось, что в моём нынешнем возрасте это и есть самое замечательное чтение. Чем разводить сплетни с постаревшими подружками, лучше почитать Надежду Яковлевну, а потом ещё сравнить её оценки с тем, что пишет Эмма Григорьевна, хотя лично я больше доверяю мнению Лидии Корнеевны… А дневники Елены Сергеевны! Жаль, что в них так мало подробностей. А письма Симоны де Бовуар к Нельсону Олгрею! Конечно, читать чужие письма (как и дневники) нехорошо, но, во–первых, это безумно интересно, а во–вторых, когда самих авторов уже нет на свете, может, это перестаёт быть личным?

Я полюбила наш дом и хотела бы всегда жить здесь, среди любимых книг и любимых кукол, но… С таким мужем, как Котик, долго на одном месте не засидишься.

Летнее общение в С., встречи–проводы в аэропорту, приватные беседы на госдачах, совместные застолья, дружеские катания на яхтах и товарищеские полёты вертолётом в горы, как нельзя лучше способствуют сближению городских руководителей с первыми лицами страны. По осени то один, то другой взлетает высоко над нашей маленькой Ниццей, машет ей на прощанье крылом и берет курс на северо–запад, в столицу. Сколько уж «наших» обосновалось там во всех государственных структурах! Вот и Котика не обошла сия чаша. Два года спустя мы уже собирали чемоданы в Москву.

Когда‑то я очень любила этот город. Я любила двор журфака с вечной толпой студентов, облепивших со всех сторон постамент глядящего вдаль Ломоносова; мне нравилось подняться пешком по улице Горького, зайти в кафе «Марс» и выпить там чашку кофе с ромовой бабой, заглянуть по пути на Центральный телеграф, известный среди иногородних студентов как «К-9», там мог быть перевод из дому, от родителей; я любила посидеть на скамеейке между памятником Пушкину и кинотеатром «Россия» в ожидании начала дневного сеанса; а то завалиться с девчонками в Домжур (на третьем курсе у меня уже был членский билет Союза журналистов и я могла провести с собой двух подружек); я любила вид из окна на 12–м этаже зоны «Д» в университетской высотке и ночные прогулки с симпатичным мальчиком – от центрального входа до смотровой площадки на Ленинских горах и обратно, зигзагами, с сидением на скамейках и поцелуями посреди освещённой луной дорожки; я любила метро, такое прохладное летом и тёплое зимой, с его особыми запахами и звуками, с непременной книжкой наготове и возможностью, глядя на своё отражение в окне вагона, не спеша о чём‑то важном подумать; я обожала суету субботнего вечера, когда мы перебегали от Сатиры к Моссовету в поисках лишнего билетика и ещё успевали схватить его в «Современнике»…

Да, когда‑то я любила Москву. И даже мечтала остаться здесь насовсем. Некоторые из моих подружек выходили за москвичей замуж. Все мои кавалеры студенческой поры сами были провинциалами и охотились за невестами с московской пропиской. Трижды маячила мне перспектива получить в Москве работу: то звали работать в центральную газету, то в ЦК (сначала в маленький, а потом и в большой), но всякий раз находились причины, по которым переезд не мог состояться. И всякий раз я жалела об упущенной возможности и думала: ну, ничего, это ещё не последний мой шанс, все ещё впереди. Но впереди были уже 90–е годы, и я так и не вырвалась из своей провинции. Вырвался – уже в новые времена – Котик, а я – с ним, жена, просто жена.