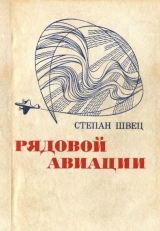

Текст книги "Рядовой авиации (Документальная повесть)"

Автор книги: Степан Швец

Жанры:

Военная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)

Степан Швец

РЯДОВОЙ АВИАЦИИ

Документальная повесть

Часть первая

У ИСТОКОВ

Призыв

Летая по маршруту Москва – Берлин, мы, пилоты-международники, обнаружили однажды новую приводную радиостанцию в районе Смоленска.

Почти круглосуточно играла музыка, периодически – позывные сигналы, и никаких других передач. Станция довольно мощная по радиусу слышимости. Для нас, работавших в сложных метеоусловиям, она во многом помогала в навигации. Вылетаешь из Москвы, ложишься на курс, настраиваешься на эту радиостанцию, слушаешь музыку и по радиокомпасу следишь за курсом: до Смоленска на радиостанцию, от Смоленска до Минска – от радиостанции. Прекрасная возможность для тренировки летчиков. Потом мы узнали, что по приказу командования Красной Армии образован новый полк дальнебомбардировочной авиации, номер 212. Для него и была установлена приводная радиостанция.

Полк экспериментальный. В его задачу входило использование всего лучшего из опыта Гражданского воздушного флота и Военно-Воздушных Сил. Командиром полка был назначен подполковник Александр Евгеньевич Голованов. В прошлом работник ГВФ, он хорошо знал летные кадры гражданской авиации и подбирал летчиков, имевших большой практический опыт в вождении самолетов с применением радиотехнических средств.

Известно, что экипажи тридцатых годов, с тех пор как на самолетах и в аэропортах была установлена приемо-передаточная радиоаппаратура, на многих авиалиниях летали без штурманов, но обязательно с радистами. Функции штурмана состояли в том, что он на земле проверял подготовку экипажа к полету, прокладку и знание маршрута, наличие на маршруте посадочных площадок на случай вынужденной посадки, наличие радиосредств, давал некоторые рекомендации с учетом метеоусловий. В воздух штурман поднимался в исключительных случаях: когда прокладывалась новая авиалиния или когда в отряд прибывал новый пилот. В обычной обстановке штурман оставался на земле, хотя ответственность за подготовку экипажей к полету с него не снималась.

В военной дальнебомбардировочной авиации полет без штурмана вообще не мыслим. Здесь основное внимание уделяется визуальной ориентации, хотя и другие виды навигации не исключаются. Задача экипажа гражданской авиации – довести самолет из пункта А в пункт Б. Задача полета военного самолета – обследовать, разведать, обнаружить… Штурман не отрывает глаз от земли. Он должен не только уметь ориентироваться на местности, сравнивая ее с картой, но и увидеть на земле то, чего не может заметить неопытный глаз.

Низкая, облачность, дождь, изморось, туман – такая погода считалась нелетной, и заходить в облака не разрешалось, поскольку летный состав, кроме полетов под колпаком, другой тренировки не имел, в облаках почти не летал. Но пилоты гражданской авиации выполняли полеты и в плохую погоду, заходили на посадку по приводной, а иногда взлетали и вслепую.

Гражданская авиация – отрасль коммерческая. У нее план: как можно больше перевезти почты, груза, пассажиров, и у летчика средний месячный налет 150–200 часов. В военной авиации пилотирование самолета в ночных и сложных метеоусловиях отрабатывалось зачастую на тренажерах. Совместить все лучшее, что было достигнуто в гражданской и военной авиации, и явилось той основной задачей, которую ставило командование, создавая дальнебомбардировочный авиаполк.

Идея создания дальнебомбардировочной авиачасти на базе летного состава из гражданской авиации появилась в финскую войну, которая продолжалась недолго, но многому научила. Примером может послужить один характерный эпизод.

В феврале 1940 года потребовался спецрейс из Ленинграда в северную точку страны к берегам Баренцева моря.

Там располагался полевой аэродром. Погода в это время самая что ни на есть нелетная: низкая и плотная облачность, снег, метель – в общем, погода, характерная для этих мест в осенне-зимний и весенний периоды. А лететь надо – война.

Выбор для выполнения этого рейса пал на пилота Северного управления гражданской авиации Евгения Ивановича Борисенко. Маршрут полета сложный.

На хорошо оборудованном самолете ПС-41 (СБ бис) Борисенко вместе с бортмехаником радистом Евгением Никишиным вылетел на выполнение поставленной задачи. Никишин был отличным практиком. Он был и хорошим механиком, и метким стрелком, и штурманом. Один человек заменял трех специалистов. Это было типичным явлением в ГВФ. Атлетического телосложения, Евгений Никишин обладал незаурядной физической силой. А все физически сильные люди, по. своей природе, как правило, народ добродушный.

Первая посадка в Петрозаводске. Приказано передать по назначению спецпакет. Там ждали самолет, но не верили, что он прилетит в такую погоду. Однако самолет прилетел. По радиоприводной Борисенко точно прошел над аэродромом на предельно малой высоте, увидел на белом снежном поле красное полотнище – посадочный знак, а остальное уже – дело рук мастера. Самолет произвел посадку у знака и почти скрылся во мгле на пробежке. Такова была видимость.

– Чудеса! – ахнули военные летчики, находившиеся на аэродроме.

– Никаких чудес, – парировали другие, – прижмет, так сядешь, куда денешься!

Но когда они узнали, что пилот собирается продолжать полет, удивлению их не было границ:

– Как! В такую погоду? Сознательно к черту на рога!

А Борисенко и Никишин, дозаправив машину горючим, запустили моторы и исчезли в снежной мгле так же, как и появились.

Следующая посадка предстояла в месте, где среди холмов и сопок в тайге располагалось авиационное соединение, которым командовал комбриг Спирин. Он тоже ждал прилета самолета, ему тоже вез Борисенко спецпакет. Отыскать здесь аэродром было очень трудно, так как приводной радиостанции не было, и в такую погоду пришлось доверять расчетам и ориентироваться только визуально. Но аэродром был обнаружен, посадка произведена. Помог большой опыт экипажа и хорошие знания местности, Борисенко летал здесь часто. Важность этого полета была такова, что самолет встречал сам комбриг Спирин. Пожимая руку летчику, он восхищался его дерзостью и удивлялся этому, как он выразился, «сумасшедшему» полету. Комбриг, по специальности штурман, автор многих трудов и учебников по самолетовождению, был главным штурманом Военно-Воздушных Сил.

Разговорились, вспомнили общих знакомых. Оказалось, они и раньше встречались при выполнении заданий, и это их сблизило как старых знакомых.

Тем временем Никишин осмотрел самолет, подготовил его к дальнейшему полету, о чем и доложил:

– Товарищ комбриг, разрешите обратиться к командиру экипажа!

– Обращайтесь.

– Товарищ командир, самолет к полету готов, прикажете готовить к запуску моторы?

– Да, готовьте, сейчас иду.

Как, – удивился комбриг, – ты собираешься лететь в такую погоду? Я не могу дать тебе разрешения на вылет.

– Лететь надо, товарищ комбриг, война! Вот мое разрешение. И Борисенко протянул комбригу удостоверение со штампом Главного управления ГВФ, в котором говорилось примерно следующее: пилоту первого класса разрешается совершать полеты с пассажирами, грузом и почтой в любых метеоусловиях днем и ночью по усмотрению летчика.

После короткой полемики полет был разрешен, и Борисенко продолжал выполнять летное задание. Экипаж Борисенко задание выполнил и возвратился обратно тем же курсом в тех же трудных метеоусловиях.

Финская война окончилась, а проблема подготовки опытных летчиков осталась. Для этой цели и был создан экспериментальный полк. В числе других в списках части значился и Евгений Иванович Борисенко. О нем и пойдет речь.

Евгений Борисенко имел к тому времени солидный налет – около шести тысяч часов. Новое назначение не пугало его, но вот чувствовать себя военным человеком, вживаться в совершенно новую обстановку на первых порах было трудновато. Но шло время. Интенсивно проводилась учебно-боевая подготовка. Днем и ночью, в облаках и за облаками, по маршруту с бомбометанием на полигоне, стрельбой по конусу. Появились новые друзья, а там где дружба, там ладится и служба.

Наступило лето. Стояли теплые, погожие дни. Суббота. К концу рабочего дня группа офицеров решила провести воскресный день на лоне природы – на берегу Днепра, покупаться, отдохнуть. Командование полка одобрило план проведения выходного дня. Для переброски офицеров с семьями к месту отдыха было снаряжено несколько грузовиков, выезд из городка назначен на шесть часов.

Летчики между собой договорились о форме одежды, решили одеться по-праздничному, в выходную военную форму. Женщины и дети пусть одеваются по своему усмотрению – решили они.

Жена Евгения Ивановича Елизавета Васильевна и их дочурка Лина весть о завтрашнем выезде на Днепр восприняли с большой радостью и принялись за подготовку: примеряли платья, упаковывали продукты на целый день.

Июньский день большой. Уже вечерело, но было еще светло. Евгений просматривал газеты. Все тихо, спокойно, но на сердце почему-то чуть-чуть тревожно. Чепуха какая-то! Он отложил газету, увидел жену и дочь в праздничном одеянии.

– Ну как, папуля, одобряешь наш туалет на завтра? – улыбалась Елизавета Васильевна.

Евгений отошел чуть назад и с минуту стоял, откровенно любуясь родными. Лица жены и дочери озаряла счастливая улыбка. Они стояли и ждали оценки их нарядов. На жене белая в синий горошек блузка с голубой отделкой и голубая чуть расклешенная крепдешиновая юбка. Жена казалась девочкой; рядом – Лина в комбинированном, белом с голубым, платьице и с голубым бантом на голове. Надо отметить, что жены авиаторов в своем туалете предпочитали голубой цвет.

– Ну, вы у меня – просто чудо!

И он подхватил дочь под руки, поднял к потолку и закружился по комнате, а девочка от радости звонко визжала и хохотала. А отец кружил ее и декламировал:

– Хорошо! Хорошо! И жизнь хороша, и жить хорошо!

А потом, опустив дочурку на пол, поцеловал ее и уже более спокойно добавил:

– А теперь спать! Машины к штабу будут поданы к шести. Значит, подняться надо в пять. Спать, спать, уже поздно.

Жена с дочкой ушли за перегородку, в «спальню», а Евгений снова сел у окна. Закат освещал небо, и все вокруг казалось оранжевым. Было тихо, и лишь листочки акации перешептывались у самого окна. Он сидел и смотрел вдаль. Нет, он не любовался закатом, он смотрел сквозь него туда, далеко-далеко, в прожитое. Вспоминал, как он стал авиатором.

Дорога в небо

Летная биография Евгения Борисенко тесно связана с историей развития советской авиации. В годы первой пятилетки была создана отечественная авиационная промышленность, которая начала выпускать самолеты советских конструкторов Ш-2, У-2, К-5, АНТ-4, АНТ-9 и другие. Росло число новых пассажирских линий, а вот летного и технического состава не хватало.

Главное управление ГВФ стало создавать авиационные училища, в которых готовило и летчиков, и техников. Одно из таких училищ располагалось в городе Батайске под Ростовом-на-Дону. Именовалось оно «1-я объединенная Батайская летная школа». В первый набор этой школы по путевке комсомола попал Евгений Борисенко.

Создание школы начиналось буквально на пустом месте. Соорудили несколько бараков для размещения курсантов и пищеблока, и все. Остальное строилось в процессе учебы. Курсанты учились и строили. Строили и учились. Занимались первое время там, где жили, рассаживаясь на койках, а тетради держали на коленях. На строительстве отсутствовала какая-либо механизация: от фундамента до крыши все процессы выполнялись вручную.

Несмотря на большую занятость, курсанты находили время и для занятий спортом. Любимым видом спорта был планеризм. Он давал большую физическую тренировку и, главное, ощущение полета. Делалось это так. Планер закрепляли на стопор и его придерживали несколько человек. Счастливчик садился в кабину, а человек десять, а то и больше, натягивали толстый резиновый амортизатор. Затем планер отпускали, и он взмывал в воздух – начинался полет, который продолжался недолго, но удовольствие от него оставалось большое.

Многие в то время желали стать летчиками. Но не многим удавалось поступить в летную школу. Чтобы стать летчиком, нужно было выдержать вступительные испытания и пройти тщательный медицинский отбор. Ведь будущему летчику придется выдерживать многократные перегрузки, изменение атмосферного давления в связи с изменением высоты полета, обладать высокой степенью реакции на непредвиденные явления, принимать правильные, быстрые решения. Летчик должен быть всесторонне физически развитым человеком.

Немаловажное значение в то время имел отбор по классовой принадлежности. Дорогостоящую технику доверяли только людям, глубоко преданным советской власти, социалистической Родине, способным, если потребуется, пересесть с мирного пассажирского самолета на боевой.

В характеристике кандидата в летчики принимались во внимание его нравственная сторона, моральная устойчивость. Всякое отклонение от нормы грозило отчислением из школы.

Не всякому дано овладеть летным искусством. Это связано с индивидуальными качествами каждого человека, его темпераментом, строением вестибулярного аппарата, концентрацией внимания и даже глазомером. Трудно определить заранее, выйдет ли из курсанта летчик или нет.

Теперь мы знаем, как дорого стоит стране подготовка летчика. Раньше об этом знали очень немногие. Были споры, к какой категории по затрате энергии отнести летный состав: к категории физического труда или умственного? Почему возникали эти споры? Дело в том, что в начале тридцатых годов с продовольствием было очень туго. Приходилось распределять его строго по нормам, в зависимости от затрат труда.

Курсантов школы кормили очень скудно, как категорию учащихся, а работать им приходилось, как настоящим строителям. Но люди все понимали. Так было, пока шла теоретическая учеба. А как только начались полеты, сразу выявилось, что летать некому, хоть отчисляй всех. От малейшей перегрузки курсанты в воздухе теряли сознание. Обмороки, как установили медики, наступали по причине физического истощения, от недоедания.

Руководство школы забило тревогу. Срывалось дело государственной важности. В школу по решению обкома партии прибыл председатель облисполкома, чтобы лично проверить, как питаются учлеты. После ознакомления он выступил перед курсантами и инструкторским составом примерно со следующим выводом:

– Товарищи курсанты и командиры! Положение с продовольственным снабжением в стране очень тяжелое. Но, как мне кажется, при вашем питании жить и учиться можно. Не шахтеры же вы!

– Так у нас же перегрузки не меньше, чем у шахтера, – пытались убедить курсанты председателя.

– Какие у вас перегрузки? Порхаете, как бабочки, а шахтер трудится, в поте лица добывает уголь стране.

Будущие летчики почувствовали, что дело с улучшением питания может сорваться или быть отложено на неопределенный срок, и решили действовать напористей.

– Товарищ председатель, а вы сами в шахте были? Извините за нелепый вопрос…

– Что значит был! Не только был, а работал. Все специальности испробовал, и забойщиком вкалывал, знаю, что это за труд.

– Вот вам поэтому и легко защищать труд шахтеров. А нашего труда вы не знаете.

– Что тут знать? Что я, не вижу, как вы там кувыркаетесь. Разве это труд? Разве его можно сравнить?..

– Не угодно ли совершить с нами маленькую прогулку для ознакомления с нашими условиями работы?

– Это – пожалуйста! Давно мечтал, да все недосуг.

Его экипировали в летную спецодежду по всем правилам, как курсанта, поручили прокатить командиру звена Вдовину, прибывшему в эту школу из ВВС. Вдовин сделал комплекс фигур высшего пилотажа одного из летных заданий, которые выполняют учлеты. После посадки гостя вытащили из самолета в полуобморочном состоянии, посиневшего…

Долго он приходил в себя, а потом заявил:

– Да, в подобном состоянии я никогда не выходил из шахты.

После этого визита в курсантском рационе прибавились и жиры, и белки, и углеводы, появилось и масло, и хлеб, и крупы, и мясные продукты, и азовская рыба.

Так решился спор о трудоемкости летного дела. Ну а вторая дискуссия о летном мастерстве – искусство это или профессия – так и оставалась открытой для курсантов первого набора до самого окончания школы.

Ко всем трудностям надо добавить еще такие, как испытание холодом. Легкие дощатые бараки отапливались «буржуйками». Но как бы они ни накалялись, тепло было только возле них. И то, пока они топились. В основном температура в помещении мало чем отличалась от наружной. Спали, натягивая на себя все то, что получено по арматурной карточке, вплоть до унтов и зимнего мехового шлема.

Но, несмотря на лишения, все те, кто «зацепился» за небо, стали летчиками. Даже считали в шутку, что вместе с летным искусством они проходят и курс закалки холодом – в летном деле может пригодиться, ведь там, наверху, очень холодно!

Еще в школе, в пятом классе, Женя подружился с одноклассницей Лизой Емельяновой. Он помогал ей в учебе, всячески оберегал от обид мальчишек, провожал домой, если задерживались в школе допоздна. Отец Лизы погиб на фронте в гражданскую войну, девочка жила с мамой на ее скромный заработок. Постепенно дружба перешла в любовь.

Но вот настала первая разлука. Евгений уехал учиться в летную школу. Лиза продолжала учиться в Грозном, в ФЗУ металлистов. В разлуке любовь еще больше укрепилась. Молодые люди взрослели, строили свои планы на будущее и еще больше убеждались, что жить друг без друга уже не смогут. Евгений однолюб, он считал, что Лиза – его будущая жена, но к женитьбе относился со всей серьезностью, и потому уверенности, что он готов к этому, у него не было. Какая там женитьба, когда человек не имеет для этого никаких условий!

Однако жизнь распорядилась по-своему. Случилось непредвиденное. Скоропостижно умерла мать Лизы. Девочка, боясь огорчить этим известием Женю, не призналась ему сначала, поступила работать на стройку разнорабочей и переехала в общежитие, поближе к месту работы. И здесь ее постигло второе несчастье: придя с работы, она обнаружила, что все личные вещи исчезли. Ее обокрали: не во что даже переодеться. И девушка вынуждена была сообщить об этом Евгению. Он, посоветовавшись с товарищами, решил вызвать Лизу в Батайск.

Лиза приехала. Ее одели во все курсантское, что и не понять даже – парень это или девушка. Все было не по росту, но это уже детали, главное – одета. Все относились к ней с глубоким уважением, она платила тем же. Была она доброй, общительной, отзывчивой. В 1932 году, когда Лизе исполнилось 18 лет, Женя и Лиза стали мужем и женой. Свадьба? Ни о какой свадьбе не было и речи в тех условиях. Законное оформление брака в загсе, поздравления товарищей – вот и вся свадьба. А в остальном все оставалось по-прежнему: он жил в курсантском общежитии, она снимала угол в частном доме, а работала в ремонтных авиационных мастерских.

Служебные дела Евгения шли в гору. Хорошая успеваемость в учебе, активная общественная работа способствовали тому, что его избрали секретарем курсовой комсомольской организации. В том же 1932 году его приняли в партию.

Летную школу Евгений закончил с отличием. Осенью 1933 года состоялся первый ускоренный выпуск летчиков. Торжественную церемонию выпуска проводили в Ростове-на-Дону, в Доме культуры табачной фабрики, так как своего школьного клуба еще не было, в Батайске подходящего тоже не нашлось. На торжественном собрании звучали речи, пожелания, заверения. Отмечали лучших, в числе которых значился и Евгений Борисенко. Молодой летчик-пилот в красивой летной форме присутствовал на вечере с молодой женой, и оба, естественно, были на седьмом небе.

Шесть выпускников Батайской школы, в числе которых был и Борисенко, получили назначение в Ленинград. Там создавалось Северное управление ГВФ.

Северные тропы

Управление размещалось в тесноватом помещении на улице Плеханова в Ленинграде у Казанского собора, аэропорт находился у Пулковских высот, у железнодорожной станции Шоссейная. Так она называлась, видимо, потому, что из Ленинграда до Пулкова пролегла прямая современная шоссейная дорога – знаменитый Пулковский меридиан. Эта дорога и была границей аэродрома с запада. Со стороны Ленинграда стояли деревянные строения барачного типа для жилья и для всех аэродромных служб. Никаких взлетных полос в то время не существовало, в осеннюю и весеннюю распутицу поле становилось непригодным ни для взлета, ни для посадки. Здесь и размещался 31-й авиаотряд, в составе которого предстояло работать Борисенко. В этом отряде начал он осваивать новую авиационную технику, изучать зону предстоящих действий.

Зона Северного управления ГВФ была одной из самых трудных в то время по освоению и протяженности.

Ведь маршруты пролегали в основном по неосвоенным и малозаселенным местам с плохо оборудованными аэродромами и посадочными площадками, при отсутствии всякой связи со своей базой.

Но зона постепенно осваивалась и расширялась, Она занимала территорию от Ленинграда до Мурманска, Архангельска, Нарьян-Мара, захватывала Вычегду, Белозерск, Кириллов, Ростов Ярославский, Череповец, Вологду, Псков, Новгород и до Москвы.

Возьмем для примера освоение воздушной трассы Ленинград – Мурманск. Прежде чем начать полеты, надо исследовать эту трассу, открыть и задействовать промежуточные аэродромы, посадочные площадки. Такими пунктами были Новая Ладога, Лодейное Поле, Петрозаводск, затем Медвежьи Озера, Кемь, Кандалакша, Апатиты, Мурмаши. Ленинградская, Мурманская и Архангельская области изобиловали реками и озерами. Можно садиться и на сухопутные площадки, и на воду. Поэтому на первых порах наилучшим транспортным самолетом была амфибия Ш-2. Но что это за самолет? Пассажир – один. Запас топлива – 85 литров, практическая дальность – не более 300 километров. А ведь не на каждом из перечисленных аэродромов и площадок имелась возможность дозаправиться горючим. Связь с этими пунктами вначале осуществлялась только посредством почтового телеграфа. Непосредственно с самолетом связи не существовало. Если случалось сделать вынужденную посадку вне аэродрома, что было обычным явлением, а до населенного пункта далеко, приходилось сидеть или пешком добираться до ближайшей почты. Управление в таких случаях высылало поисковую группу самолетов, которая тщательно исследовала район вынужденной посадки. Это тоже было явлением обычным..

Наилучшим разведчиком-следопытом зарекомендовал себя Борисенко.

В 1936 году трасса Ленинград – Мурманск уже была освоенной. Кроме Ш-2 на ней работали самолеты У-2 и даже Р-5. Однажды молодой летчик звена, базировавшегося в Апатитах, Володя Скорик получил необычное задание: из деревни Кузомень, что на берегу Белого моря, срочно перевезти роженицу в город Апатиты, в роддом, на самолете С-1 (санитарный, закрытый самолет У-2). В пути что-то случилось с подачей горючего, мотор заглох, и пришлось сесть в безлюдном месте в тундре. А дело было зимой. Костер, ночевка. А что дальше? С таким пассажиром в путь не тронешься и оставлять одну нельзя. Приходится ждать, пока тебя найдут.

На второй день после ночевки у костра у роженицы начались схватки. Володя – парень молодой, ему всего двадцать один год, жизненного опыта никакого, а тут – такая ситуация. Начались роды. И Володя Скорик не растерялся, взял на себя функции акушера.

Костер горел непрерывно, было в чем согреть из снега воду. Принял Володя мальца, снял унты, а сам надел сапоги, которые всегда возил с собой, запеленал ребенка и спрятал в унт, помог матери привести себя в порядок, создал ей относительные удобства у костра, накормил, напоил чаем, настоянным на листьях. Имелся небольшой запас питания и у пилота, и у роженицы. И снова ночевка у костра. А на третий день поисковый самолет, пилотируемый Борисенко, обнаружил их, произвел посадку, и роженица с сыном были благополучно доставлены в Апатиты.

И еще один пример. Тот же пилот Владимир Скорик на Кольском полуострове развозил по точкам представителей из Москвы – начальника Управления слюдоразработок СССР и бухгалтера того же главка. Улетели и где-то в тайге исчезли. Была создана специальная комиссия для организации поиска, В Апатитах базировалось звено самолетов Северного управления. Летчикам этого звена и поручили поиски затерявшегося самолета. Несколько дней затратили они на поиски, и все безрезультатно. Не нашли.

Тогда из Ленинграда направили звено самолетов Р-5, возглавляемое командиром 31-го авиаотряда Александром Лебедевым. В звено вошли Клавдий Решетников и Евгений Борисенко. Местом базирования избрали реку Кузомень, у деревни того же названия. Туда подвезено горючее, а рядом стояла баня, где грели воду и масло для моторов. Март 1936 года. Штурманов не было, и вместо них в самолет во вторую кабину посадили пилотов местного звена – они хорошо знали район. Четыре дня с раннего утра и до наступления темноты звено вело поиски.

Прочесывали всю тайгу, вглядывались в каждый кустик.

К вечеру четвертого дня, когда уже наступали сумерки, испортилась погода, пошел снег, видимость стала ограниченной. Пора возвращаться на базу. Но командир приказал еще один заход. Шли уступом. Почти ничего но видно. И вдруг Борисенко получил сигнал из задней кабины второй пилот показывал вниз. На небольшой поляне стоял на носу, хвостом вверх, самолет. Людей нет, очевидно, давно ушли, а в каком направлении – неизвестно.

После посадки доложили руководству о находке, и туда была срочно направлена экспедиция на ездовых собаках. В ночь тронулись в путь, а к утру нашли пропавших. Они уже еле передвигались, но направление держали верное. Восемнадцать суток прошло со дня их вынужденной посадки, но все остались живы. Летчиков группы наградили именными часами и присвоили звание «Отличник Аэрофлота».

К своей работе Борисенко подходил творчески, в каждом полете искал что-то новое. Для него небо – огромная научная лаборатория. Воздушную стихию он умел читать, как зашифрованную радиограмму, и в то же время понимал, что она для него по-прежнему остается до конца непознанной.

Теперь бы он мог ответить и на дискутируемый еще в летной школе вопрос: летное дело – это профессия или искусство? Всякая профессия, в том числе и летная, доведенная до совершенства, становится искусством, как и всякое искусство, если его не совершенствовать, остается ремеслом.

Неверно будет относить все происшествия за счет несовершенства техники. Техника того времени, как и сама организация полетов, была несовершенна в сравнении с последующим ее развитием, как и сегодняшняя техника может оказаться несовершенной в сравнении с техникой будущего. Но для каждого времени техника соответствует своему назначению, если ее грамотно использовать. Техника без человека мертва. Человек, подобно мифическому богу, вкладывает душу в машину, и от него зависит долголетие этой машины, ее послушность, отзывчивость.

К каждому полету Борисенко готовился так, будто летит впервые. Это касалось не только техники, прокладки маршрута, но и подготовки самого себя. Он всегда как бы задавал себе вопрос: готов ли ты к выполнению поставленной задачи? И старался ответить, будто строгому учителю на экзамене. И, видимо, поэтому в его практике не было ни одного случая невыполнения задания по его вине либо по причине неправильной эксплуатации техники.

Борисенко вскоре назначили начальником авиалинии Ленинград – Вытегра, что юго-восточнее Онежского озера у канала Мариинской системы, и одновременно – командиром звена, которое должно базироваться в Вытегре. То есть быть ответственным за все хозяйство и одновременно летать, как рядовой летчик.

Новая должность, новая трасса, два новых аэропорта: один гидроаэропорт в Вознесенье, западнее Онежского озера на реке Свирь, второй – в Вытегре. И работа новая, разнообразная: возили пассажиров, почту, помогали рыбакам, лесоразработчикам, выполняли другие задания. Работа интересная, увлекательная и, главное, не дает скучать, несмотря на окружавшую глушь: каждый день в полете. Каждый полет – что-то новое…

Советская гражданская авиация была первым связующим звеном отдаленных районов с культурными и народнохозяйственными центрами. Значение авиации для страны того времени неоценимо. И все больше осваивались районы северной глухомани. Все больше прибавлялось авиалиний, строились новые аэро– и гидропорты, большие и маленькие, все больше возрастала потребность в самолетах и летно-техническом составе. Работала без устали конструкторская мысль, появлялись новые, более совершенные и комфортабельные, более скоростные и высотные, с большей дальностью самолеты, а это делало саму жизнь более интересной. И каждый думал: как хорошо стало жить в нашей стране. Эх, если бы не было войны.

В конце 1933 года за отличную работу летчики Северного управления Евгений Борисенко и Клавдий Решетников были награждены ценными подарками: они получили по мотоциклу «Красный Октябрь» и документы за подписью Сергея Мироновича Кирова о награждении. Получить мотоцикл в то время, когда он был большой диковинкой, мечта каждого, да еще благодарственное письмо выдающегося партийного и государственного деятеля – это очень высокая награда (вспомним, что награждение орденами и медалями в то время почти не практиковалось).

Рассказывая об авиации того времени, о летчиках и их работе, трудностях, нельзя не упомянуть и об их личной жизни. Картина будет неполной, если не коснуться семейной жизни летчика. Одна десятиклассница заявила: как вас, летчиков, не любить, когда у вас такая красивая форма?! Да, девушки влюблялись в летчиков легко, выходили за них замуж. А вскоре некоторые из них не выдерживали, разочаровывались и подавали на развод. Быть женой летчика того времени – значило посвятить всю свою жизнь другой жизни, жизни любимого человека. Жена не имеет работы, потому что лётчик всегда находится где-то на полевом аэродроме, где нет никакого приложения рукам женщины, а если он в городе, то на далекой окраине, за много километров от центра. Летчик часто переезжает с места на место и, естественно, тянет за собой семью. А если он этого делать не будет, ему вообще не стоит жениться, обзаводиться семьей. Супругов всегда подстерегает разлука. Они тянутся друг к другу, а условия жизни, работы, внешние обстоятельства разлучают. Только преданная мужу жена может вынести все лишения и неудобства. Только крепкая, основанная на взаимной любви семья авиатора может сохраниться.

«С милым рай и в шалаше» – так гласит народная мудрость. В отношении рая у каждого своя оценка этого высшего мифического комфорта, а что касается шалаша, то этот вид жилья был присущ в то время многим, ведущим кочевой образ жизни, в том числе и авиаторам.

Ленинградское управление только становилось на ноги. На скудные средства, отпущенные для строительства, было сделано самое необходимое, в первую очередь барак для жилья. Аэропорт расширяется, народ прибывает, а на семейных условия жилья не рассчитаны, приходилось размещаться в общежитии, койка в койку, вместо тумбочки-чемоданы, застеленные скатеркой, – признак семейного уюта. Тесно до предела.