Текст книги "Мемуары Шостаковича"

Автор книги: Соломон Волков

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)

Это был период противоречий, как явствует из поразительного диалога Шостаковича со Сталиным, который отражен в этой книге. С одной стороны, главные сочинения Шостаковича не исполнялись, с другой – Сталин лично позвонил, чтобы убедить его поехать в марте 1949 года в Нью-Йорк на культурную и научную конференцию за мир во всем мире в качестве выдающегося деятеля и полномочного представителя советского искусства. Несмотря на свой горячий спор со Сталиным, он поехал – и это был для него весьма печальный опыт. Он играл на фортепьяно скерцо из Пятой симфонии перед огромной аудиторией в Мэдисон-Сквер-Гарден, но чувствовал себя пешкой в циничной политической игре. Не считая поездки в Варшаву на молодежный фортепьянный конкурс, с заездом в Берлин, это была его первая поездка за границу, в придачу еще – в неприятной

6 Шостакович открыто выступил против антисемитизма в своей Тринадцатой симфонии. Это было в 62-м, когда у власти был не Сталин, а Хрущев, но официальное отношение к евреям было по-прежнему враждебным. Проповедь, прозвучавшая в Тринадцатой (которая включала в себя известное стихотворение Евтушенко «Бабий Яр») стала причиной последнего острого и ставшего широко известным конфликта между советской властью и композитором.

XXXVI

XXXVII

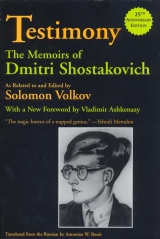

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

роли ложной знаменитости. У него уже сформировалось отношение к «западным» ценностям как к враждебным и чуждым его внутренним устремлениям. Его краткое пребывание в Америке, которое происходило при чрезвычайно тягостных обстоятельствах (как и последующие посещения, в 1959 и 1973 годах), только укрепило это предубеждение. Шостаковича особенно травмировала агрессивность американских репортеров, и однообразие жизни по возвращении показалось ему почти желанным.

Смерть Сталина в 1953 году повергла страну в шок. Советский Союз начал изменяться, на ощупь, осторожно, но в направлении, о котором запуганная интеллигенция даже не позволяла себе мечтать – не к худшему, а к лучшему. Началась «оттепель». Огромная мировая держава стояла на перепутье; и многие также ощутили себя на перепутье.

Шостакович подвел итог сталинской эры в Десятой симфонии (1953). Ее вторая часть – это суровый, беспощадный, как гибельный вихрь, «музыкальный портрет» Сталина В этом же сочинении он впервые использовал собственную музыкальную монограмму, DSCH (ноты ре, ми-бемоль, до, си), которая займет столь важное место в его последующих сочинениях. Словно со смертью деспота юродивый мог начать утверждать собственную личность в своей работе.

Само собой разумеется, что Шостакович всей душой стоял за либералов. Его не удивили факты, обнародованные Хрущевым, когда тот развенчал Сталина в 1956 году. Это означало лишь то, что теперь можно открыто говорить о преступлениях «вождя и учителя», хотя и эта свобода оказалась недолговечной. Шостакович сочинял музыку на слова очень прогрессивного (по советским стандартам) поэта Евтушенко; он писал и подписывал ходатайства о «реабилитации» музыкантов, отправленных в сталинские лагеря, и помогал оставшимся в живых вернуться и получить работу; он даже попытался влиять на ослабление принятых Сталиным жестких мер в области культуры. Новое постановление, при-

нятое по указанию Хрущева в 1958 году, объявляло, что Сталин был «субъективен» в своем подходе к произведениям искусства, это сняло с Шостаковича клеймо «формалиста» и заметно укрепило его положение. Композитор посвящал большую часть своего времени разнообразной помощи простым людям, защищая их от бюрократов.

Когда власти решили назначить Шостаковича на должность первого секретаря созданного Российского отделения общесоюзного Союза композиторов, ему пришлось вступить в партию.

14 сентября 1960 года открытое заседание Союза композиторов, созванное для приема Шостаковича в партию, привлекло множество людей, жаждавших чего-то необычного: они ожидали от юродивого какого-то представления. И оказались правы. Шостакович бормотал заранее написанный текст, не отрывая глаз от бумаги, за исключением одного момента, когда его голос вдруг резко взлетел вверх: «Всем хорошим во мне я обязан…» Зал ожидал стандартного и непременного «…коммунистической партии и советскому правительству», но Шостакович выкрикнул: «…моим родителям!»

Шесть лет спустя, накануне своего шестидесятилетия, он написал небольшое вокальное сочинение, полное болезненной самоиронии, под названием «Предисловие к полному собранию моих сочинений и краткое размышление по поводу этого предисловия» на свой собственный текст. Главная часть этой вещи – пародийный список «почетных званий композитора, весьма ответственных нагрузок и должностей». Это – гротесковые шутки для понимающих. Чтобы понять их, нужно знать правила игры7. Но, несмотря на его звания и

7 Например, чтобы полностью понять смысл опуса 139, «Марша советской милиции для духового оркестра», сочиненного в 1970 году между Тринадцатым квартетом и Пятнадцатой симфонией, надо знать, что Зощенко, кумир Шостаковича, в юности недолго служил в армии. В сочинениях композитора содержится длинный список таких личных шуток.

XXXVIII

XXXIX

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

награды, до конца 1960-х русская интеллигенция не рассматривала композитора как часть официоза. В течение многих десятилетий эмоциональная правдивость его музыки помогала ей выживать в нравственном смысле. Другого Шостаковича у России не было.

В годы «оттепели» Шостакович написал несколько важных работ, имевших большой резонанс в советском обществе; были исполнены и другие сочинения, ранее недоступные зрителям, в том числе «Леди Макбет» (переименованная в «Катерину Измайлову»), Четвертая симфония и инструментальные и вокальные произведения конца 1940-х. Однако постепенно между самым великим из живущих русских композиторов и большинством свободомыслящих интеллектуалов образовалась пропасть.

Вот краткая хронология, показывающая накал происходивших тогда событий. В 1962 году «Новый мир» напечатал «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. А в 1966 году в Москве судили Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которые опубликовали на Западе свои сатирические произведения. Это судилище потрясло советскую творческую элиту. Новый всплеск инакомыслия – во время «Пражской весны» и вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года. В том же году академик Сахаров обнародовал свою статью «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Статья широко разошлась в самиздате, который к тому времени как на родине, так и за границей добился статуса «параллельной» русской литературы, зачастую гораздо более влиятельной, чем официальная.

Диссидентство превращалось в политическое движение. Шостакович следил за этим процессом с интересом и симпатией, но не мог к нему присоединиться. Юродивый не может посягнуть на общественный строй. Он противостоит людям, а не порядку. Он выступает во имя человечности, а не ради политических изменений. Шостакович был моралистом – в

конце концов ожесточившимся, как становится ясно из этой книги, – но у него никогда не было политической программы8.

Кроме того, по мере того, как он вступал в свой «поздний» период, его сочинения становились все более самосозерцательными. Темы рефлексии, самоанализа, всегда отличавшие его музыку, зазвучали по-иному: прежде она была музыкой для других, а если о себе, то – в столкновении и взаимосвязях с другими; теперь же – о себе и для себя.

Здоровье композитора, никогда не бывшее хорошим, быстро разрушалось. В 1966 году у него случился сердечный приступ, в следующем – он сломал ногу: его кости стали хрупкими, и любое неосторожное резкое движение могло привести к тяжким последствиям. Его состояние до конца так никогда и не было диагностировано. Лечение приносило только временное облегчение.

Теперь Шостакович появлялся на публике только со своей молодой третьей женой, Ириной Супинской. Ей приходилось помогать ему сидеть и стоять, подавать ему пальто. Его губы заметно дрожали, как если бы он собирался закричать. Публичные выходы стали для него чрезвычайно трудны. Дома он казался куда более спокойным и более уверенным в себе. Даже исполнение своих сочинений на фортепьяно стоило большой боли, а протягивая правую руку, он поддерживал ее левой. Он всерьез учился писать левой рукой, на случай, если правая – полностью откажет.

В работах Шостаковича теперь преобладали картины смерти. В его Четырнадцатой симфонии (1969) очень заметно влияние «Песен и плясок смерти» Мусоргского. Музыка проникнута безутешной мукой, солист заявляет: «Смерть всесильна». Солженицын, как диссидент и весьма религиозный христианин, не смог принять этого. Несмотря на преж-

8В последние годы жизни он написал мне: «Хорошая музыка не зла. Хорошая поэзия не зла. Это примитивно, но ох как верно!»

XL

XLI

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

ние сердечные отношения9, у них с Шостаковичем произошла ссора. Диссиденты требовали политических выступлений, а не самоанализа. Борьба с правительством была для них несравненно актуальней, чем – со смертью. Кроме того, отказ Шостаковича подписываться под политическими заявлениями диссидентов был в их глазах не чем иным как капитуляцией. Впервые композитор был замечен не в юродстве, а в оппортунизме.

Он умирал. Его долгое, одинокое путешествие заканчивалось, но он смотрел на это как на уход в никуда. В этом смысле, как и во многих других, он был истинным героем Достоевского – человеком, который, двигаясь с головокружительной скоростью, если приглядеться, на деле остается неподвижным. Музыка Шостаковича этого заключительного периода выражает страх перед смертью, бесчувствием, поиск последнего прибежища в памяти потомков, взрывы бессильного и душераздирающего гнева. Иногда Шостакович, казалось, больше всего боялся, что люди будут считать, будто он каялся, просил о прощении. Он умирал, как «человек подполья».

Шостакович умер в Кремлевской больнице для советской элиты 9 августа 1975 года, согласно заключению врачей, от остановки сердца. Некрологи на Западе были единодушны: «Один из величайших композиторов двадцатого столетия и преданный сторонник коммунизма и советской власти» (London Times); «Он внес решающий вклад в музыкальную

историю столетия» (Die Welt); «Преданный коммунист, который иногда осмеливался на резкую идеологическую критику» (The New York Times).

Мы живем в жестоком мире. Он смотрит на художника как на гладиатора и требует от него, по словам Пастернака, «полной гибели всерьез». И художник подчиняется, принимая смерть как цену успеха. Эту цену Шостакович заплатил задолго до смерти.*^

9 Отношение Шостаковича к Солженицыну было двойственным. Он чрезвычайно ценил его как писателя и признавал, что его жизнь необычно мужественна. Но чувствовал и то, что Солженицын мнит себя «Светилом», стремится стать новым русским святым. Это двойственное отношение отразилось в двух сочинениях, которые были созданы вскоре после изгнания Солженицына на Запад в 1974 году. В вокальном цикле на стихи Микеланджело Шостакович использовал гневные строки об изгнании Данте из Флоренции, чтобы обратиться к Солженицыну с острой музыкой. А затем появилась сатирическая пьеса «Светило» с пародийными стихами из «Бесов» Достоевского.

XLII

XLIII

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

Владимир Ашкенази ПРЕДИСЛОВИЕ

Прожив на Западе более сорока лет, я до сих пор поражаюсь, как мало понимают здесь советскую действительность. Как музыканта меня особенно беспокоит то, что это непонимание приводит к недоразумениям и неверному толкованию побуждений и поступков советских композиторов и, следовательно, смысла их музыки.

Например, я прочитал некоторое время назад в «The Economist», что «Шостакович редко объяснял свои сочинения с помощью программы». Далее автор доказывает, что в музыке Шостаковича нет ни аллюзий, ни намеков на его отношение к советской власти.

Правда состоит в том, что Шостакович доверял только узкому кругу близких друзей. Сказать лишнее в другом месте – например, на репетициях – было бы самоубийством в творческом смысле, а возможно, и кое-чем похуже. Не случайно же сын Шостаковича Максим на репетиции Одиннадцатой симфонии («1905 год») шепнул ему на ухо: «Папа, а тебя за это не повесят?»

Когда во время пресс-конференции на Эдинбургом фестивале 1962 года один западный журналист спросил Шостаковича, правда ли, что партийная критика помогла ему, композитор нервно ответил: «Да, да, да, партия всегда помогала мне! Она была всегда права, она была всегда права». Когда журналист уехал, Шостакович сказал к Мстиславу Ростроповичу, который присутствовал при этом: «Сукин сын! Как будто он не знает, что нечего задавать мне такие вопросы – что еще я мог ответить?» «

Потребность защититься была понятна всем нам, кому приходилось выживать в Советском Союзе. Как сказал выдающийся русский композитор Родион Щедрин, «никому не хотелось в ГУЛАГ».

Тем не менее у нас не было и тени сомнения, что Шостакович терпеть не может систему, в которой жил. Мы знали, сколько он выстрадал от нее и какую беспомощность ощущал из-за невозможности сделать что-нибудь, кроме как выразить себя непосредственно через музыку.

Я и мои сокурсники в консерватории имели возможность посетить нескольких первых московских исполнений работ Шостаковича (премьеры обычно проходили в Ленинграде), и только глухой мог не расслышать, чтo композитор хотел сказать.

Но это с трудом воспринималось легковерным Западом, в значительной степени предпочитавшим считать Шостаковича конформистом, государственным служащим, чутким к требованиям властей. Даже его великие симфонии обычно вызывали снисходительные комментарии. В Западном музыковедении преобладали такие эпитеты, как «тупой», «вульгарный» и «старомодный», и это негативное отношение еще усиливалось послевоенной тенденцией в современной музыке, отстаиваемой некоторыми композиторами и состоящей в отрицании первостепенной роли внутреннего мира художника.

Когда в 1979 году молодой русский музыковед издал книгу «Свидетельство. Мемуары Дмитрия Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым», все мы полагали, что мир наконец поймет истинное положение дел. Когда я прочитал «Свидетельство», у меня не возникло ни малейшего сомнения, что в этой книге – настоящий Шостакович. Все, что мы знали о нем, было теперь подтверждено в печати, и даже намного больше в том же духе.

Теперь, 25 лет спустя, споры об образе Шостаковича – и, следовательно, о послании, содержавшемся в его музыке – постепенно утихли. Однако мне кажется интересным проследить их истоки. Я склонен считать, что если бы не было сопротивления советского бюрократического аппарата и его обвинений в адрес «Свидетельства», было бы навер-

XLIV

XLV

СВИДЕТЕЛЬСТВО

няка меньше разговоров о подлинности книги, возможно, во много раз меньше.

Рудольф Баршай, дирижировавший премьерой Четырнадцатой симфонии Шостаковича, утверждает, что «Свидетельство» стопроцентно верно. Сын композитора Максим также подтвердил правильность и точность книги, и его сестра Галина согласилась с этим. Это – только верхушка айсберга свидетельств, поступивших из бывшего Советского Союза и подтверждающих, что образ Шостаковича, созданный в этой книге, в целом правдив. Таким образом, маятник доверия уверенно качнулся в сторону тех, кто хорошо знал Шостаковича и на собственном опыте испытал подобное же давление со стороны властей. Я не сомневаюсь, что и советские партийные работники знали правду, но были вынуждены продолжать игру махинаций и лжи, продолжая убеждать весь мир, что Шостакович был их марионеткой. Как в «1984» Джорджа Оруэлла: «Ложь – это правда».

Мужество Шостаковича позволило ему, несмотря ни на что, не только выжить, но оставить потомкам великую музыку потрясающей мощи, сконцентрированную до состояния духовного и музыкального свидетельского показания. Не следует наделять каждую ноту Шостаковича внемузыкаль-ными коннотациями, но надо понимать, что ему приходилось выносить в жизни жестокость, моральную развращенность и безнадежность, которые душегубская советская власть несла своему народу, – все то, что он включал в духовный контекст своей музыки (наряду – о чем необходимо сказать – со значительной долей иронии и черного юмора).

Шостакович поднялся от личного опыта до общечеловеческого уровня. За это мы должны быть ему вечно благодарны. «Свидетельство» поможет бесчисленным любителям музыки на Западе постичь то, чтo Шостакович пытался сказать человечеству. И за это – низкий поклон Соломону Волкову.

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

СВИДЕТЕЛЬСТВО

XLVI

Эти воспоминания – не обо мне, а о других людях. О нас прекрасно напишут другие. И, естественно, наврут с три короба, но это – их дело.

О прошлом нужно говорить или правду, или ничего. Очень трудно вспоминать, и делать это стоит только во имя правды.

Оглядываясь назад, я вижу только руины, только горы трупов. И не собираюсь строить на этих руинах очередные потемкинские деревни.

Давайте попытаемся говорить только правду. Это трудно. Я был свидетелем многих событий, и это были важные события. Я знал многих выдающихся людей. И попытаюсь рассказать то, что знаю о них. Я попытаюсь ничего не приукрашать и не искажать. Это будут показания очевидца.

Конечно, есть известное высказывание: «Врет, как очевидец». Мейерхольд10 любил рассказывать историю из своих

10

Всеволод Эмильевич Мейерхольд (1874-1940), режиссер и актер, теоретик авангардного театра, друг и покровитель Шостаковича. В 1928 г. Шостакович стал заведующим музыкальной частью театра Мейерхольда и позже сочинил музыку для премьеры комедии Маяковского

университетских дней. Он, как вы знаете, изучал юриспруденцию в Московском университете. Во время лекции о свидетельских показаниях в аудиторию ворвался хулиган и начал буянить. Завязалась борьба, вызвали охранников, которые удалили нарушителя порядка. Профессор предложил студентам рассказать о том, что только что произошло.

Оказалось, что все рассказали разные истории. У каждого была собственная версия борьбы и свое собственное описание хулигана, а некоторые даже утверждали, что хулиганов было несколько.

Наконец профессор признался, что весь скандал был организован, чтобы продемонстрировать будущим адвокатам, чего стоит показание свидетеля. Они были молодыми людьми с хорошим зрением, а их описания того, что произошло только что, различались. А ведь свидетели могут быть и стариками, и они будут описывать вещи, которые случились очень давно. Как можно ждать от них точности?

Но однако есть суд, где каждый ищет правды и все получают по заслугам. А значит, есть и свидетели, которые свидетельствуют, повинуясь одной только совести. И нет правосудия страшнее этого.

Я прожил жизнь пролетария, а не зеваки. Я вкалывал с самого детства, не в поисках своего «потенциала», а в фи-

«Клоп». (В дальнейшем Шостакович неизменно отказывался от предложений Мейерхольда о сотрудничестве.) Не только постановки Мейерхольда были чрезвычайно популярны, но и само его имя было известно по всему Советскому Союзу и в левых кругах западной интеллигенции. Несмотря на это Мейерхольд бесследно исчез в годы «большого террора». В течение последующих пятнадцати лет, если о Мейерхольде вообще писали, то обычно в таком стиле: «Вся деятельность Мейерхольда, главаря формализма в театре, – предательство великой русской культуры и низкопоклонство перед безыдейным западным буржуазным искусством». В годы «оттепели» Шостакович одним из первых способствовал реабилитации Мейерхольда.

2

3

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

зическом смысле слова. Мне хотелось бродить и смотреть по сторонам, но у меня была работа.

Мейерхольд говаривал: «Если в театре репетиция, и я не на ней, если я опаздываю – ищите ближайшую драку. Я обожаю драки». Мейерхольд считал драки школой для художника, потому что, когда люди дерутся, они раскрывают свою сущность, и можно многое узнать о них.

Вероятно, Мейерхольд был прав. Хотя я не много времени проводил на улицах, я все же достаточно видел драк. Маленьких и больших. Не скажу, что это обогатило мою жизнь, но позволяет о многом рассказать.

Я не выражал желания учиться музыке, пока не начал заниматься, хотя какой-то интерес к музыке у меня был, и, когда у соседей собирался квартет, я слушал, прижав ухо к стене.

Видя это, моя мать, Софья Васильевна, настояла, чтобы я начал заниматься на фортепьяно, но я уклонялся от этого. Весной 1915 года я впервые попал в театр и увидел «Сказку о царе Салтане». Мне понравилось опера, но все же этого было не достаточно, чтобы преодолеть мое нежелание заниматься музыкой.

Думаю, корни учебы слишком горьки, чтобы сделать обучение музыке привлекательным. Но моя мать действовала по-своему и летом 1915 года начала учить меня. Все быстро меняется, к тому же оказалось, что у меня абсолютный слух и хорошая память. Я быстро освоил нотную грамоту и запоминал легко, без повторения – это получалось само собой. Я бегло читал ноты и тогда же впервые попытался сочинять.

Видя, что дело идет хорошо, мама решила послать меня в музыкальную школа Игнатия Альбертовича Гляссера (он умер в 1925 году). Помню, что в одном концерте я сыграл почти половину пьес из «Детского альбома» Чайковского. В следующем, 1916 году меня приняли в класс Гляссера. До

этого я занимался с его женой, О. Ф. Гляссер. На занятиях я играл сонаты Моцарта и Гайдна, а через год – фуги Баха.

Гляссер смотрел на мое сочинительство весьма скептически и не поощрял его. Однако, я продолжал сочинять и довольно много тогда написал. В феврале 1917 года я потерял интерес к занятиям с Гляссером. Он был очень самоуверенным и очень скучным человеком. А его лекции уже казались мне смешными.

В то время я учился в гимназии Шидловской. В семье не было уверенности, что я стану музыкантом, и меня готовили в инженеры. Я хорошо учился по всем предметам, но музыка все сильнее и сильнее овладевала мною. Отец надеялся, что я стану ученым, но я не стал.

Я всегда прилежно учился. Я старался хорошо учиться, мне нравилось получать высокие оценки и хотелось, чтобы ко мне относились с уважением. Я был таким с самого детства.

Возможно, в этом и кроется причина того, что я оставил школу Гляссера. Мама была против этого, но я не поддался. Я всегда следовал своим решениям. Я решил не ходить – и перестал ходить. Точка.

Мои родители, несомненно, были интеллигентами и, следовательно, имели тонкую душевную организацию. Они любили искусство и все прекрасное, особенно – музыку.

Мой отец пел. Он пел цыганские романсы, вроде «Нет, не тебя так пылко я люблю» или «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Они звали это дивной музыкой, и она мне очень помогла впоследствии, когда я работал тапером в кино.

Я не отказываюсь от своего интереса к цыганским песням. Я не вижу в этом ничего зазорного, в отличие, скажем, от Прокофьева, который изображал ярость, слыша такую музыку. Он, очевидно, получил лучшее музыкальное образование, чем я. Но я, по крайней мере, не сноб.

4

5

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

Мама училась в Петербургской консерватории с Розановой, той самой, к которой она позже отвела меня. Мама довольно хорошо играла на фортепьяно. В этом нет ничего особенного, так как в те дни было гораздо больше музыкантов-любителей, чем теперь. Взять, например, квартет наших соседей.

В одной старой книге я читал, как местные сановники: губернатор, начальник полиции и так далее – собрались и сыграли октет Мендельсона. И это – в каком-то провинциальном городе! Если сегодня в Рязани или каком-нибудь другом городе соберутся председатель горсовета, начальник милиции и секретарь горкома партии, как вы думаете, что они сыграют?

Я редко вспоминаю свое детство. Возможно, потому, что скучно вспоминать одному, а число тех, с кем я бы мог поговорить о своем детстве, все уменьшается.

Молодежи мое детство не интересно. И это абсолютно правильно. Может быть, интересно узнать о детстве Моцарта, потому что оно было необычным и потому что его творческая жизнь началась так рано. Но в моей биографии события, которые могли бы представлять какой-то интерес, начали происходить намного позже. В моем детстве не было никаких важных или выдающихся происшествий.

Самая неинтересная часть биографии композитора – его детство. Все эти прелюдии одинаковы, а читатель стремится к фугам. Единственное исключение – Стравинский. Самая интересная часть его мемуаров – детство.

Мне не нравится только одно – почему Стравинский так плохо пишет о родителях? Создается впечатление, что это – месть за детство.

Нельзя мстить своим родителям. Даже если твое детство было не очень счастливым. Нельзя обвинять их перед потомками, в том смысле, что отец и мать были ужасными людьми, а я, бедный ребенок, должен был терпеть их тира-

нию. В этом есть что-то недостойное. Я не желаю слушать людей, предъявляющих претензии к родителям.

Иногда мне кажется, что я забыл, каким было мое детство. Мне приходится напрягаться, чтобы вспомнить какие-то эпизоды первых лет своей жизни, и не думаю, чтобы они были сколько-нибудь интересны другим.

В конце концов, меня не качал на колене Лев Толстой. И Антон Павлович Чехов не читал мне своих рассказов. Мое детство было совершенно обычным. В нем не было ничего экстраординарного, и я совершенно не могу вспомнить никаких особенных, потрясающих событий.

Говорят, что главным событием моей жизни был поход к Финляндскому вокзалу в апреле 1917 года, когда в Петроград приехал Ленин. Этот случай действительно имел место. Несколько одноклассников из гимназии Шидловской, и я в том числе, влились в небольшую толпу, которая шла к вокзалу. Но я ничего не помню. Если бы мне сказали заранее, какое светило прибывает, я уделил бы этому больше внимания, но вышло так, что я мало что запомнил.

Лучше запомнился мне другой случай. Он произошел в феврале того же года. Разгоняли толпу на улице. И казак зарубил мальчика саблей. Это было ужасающе! Я помчался домой, чтобы рассказать об этом.

По всему Петрограду стояли грузовики со стрелявшими солдатами. В эти дни лучше было не выходить.

Не могу забыть того мальчика. И никогда не забуду. Несколько раз я пытался сочинить об этом музыку. Маленьким я написал фортепианную пьесу, названную «Траурный марш памяти жертв революции». Позже этой теме я посвятил Вторую и Двенадцатую симфонии. Да и не только эти две.

Еще я помню, что в Петрограде было много проституток. Они выходили на Невский проспект по вечерам. Это началось во время войны, они обслуживали солдат. Проституток я тоже боялся.

6

7

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

Наша семья была близка к народникам11 и, естественно, придерживалась либеральных взглядов. У нас было четкое понимание того, что хорошо и что плохо.

В те дни мне казалось, что весь мир придерживается таких же взглядов. Но теперь я понимаю, что наша семья была весьма склонна к вольнодумству, по сравнению, скажем, с атмосферой в доме Прокофьевых: те были гораздо реакционней. Не говоря уж о Стравинских. Как-никак, их семья была связана с Императорским Мариинским театром.

В нашей семье постоянно обсуждалась революция 1905 года. Я родился после нее, но рассказы о ней глубоко затрагивали мое воображение. Став старше, я много читал о том, как все происходило. Думаю, что она стала поворотным пунктом – люди перестали доверять царю. Таков всегда русский народ: он верит и верит, и вдруг перестает. А когда народ перестает верить, это плохо кончается.

Но для этого должно пролиться много крови. В 1905 году везли горы убитых детей на салазках. Мальчики сидели на деревьях, глядя на солдат, а солдаты стреляли в них – словно для забавы. Потом их погрузили на салазки и увезли. Салазки, нагруженные детскими телами… И мертвые дети улыбались. Они погибли так неожиданно, что не успели испугаться.

Одного мальчика проткнули штыками. Когда его увезли, толпа кричала, что надо взяться за оружие. Никто не умел с ним обращаться, но терпение иссякло.

Я думаю, в русской истории многое повторяется. Конечно, не может происходить в точности одно и то же, какая-то

Народничество – радикальное политическое движение в России XIX века, охватившее широкие круги интеллигенции. Главной идеей народников была крестьянская демократия как «русский» путь к социализму. Народники боролись с автократией через агитацию и террористические акты. В сталинский период действия народников замалчивались и искажались.

разница должна быть, но все же многое повторяется. Люди во многих случаях думают и поступают одинаково. Это становится очевидно, если, например, изучить Мусоргского или прочитать «Войну и мир».

Я хотел показать это повторение в Одиннадцатой симфонии. Я написал ее в 1957 году, и она обращалась к современными темам, хотя и называлась «1905». Она – о людях, которые перестали верить, потому что чаша терпения переполнилась.

Вот как переплетаются впечатления детства и взрослой жизни. Но, конечно, события зрелых лет более значимы.

Почему-то никто не пишет о детских обидах. Обычно вспоминают с умилением: я был таким маленьким и уже самостоятельным. Но в действительности, пока ты ребенок, тебе не дают быть самостоятельным. Тебя одевают и раздевают, бесцеремонно утирают нос. Детство похоже на старость. Человек так же беспомощен, когда он стар. Но никто не говорит о старости с умилением. А чем детство лучше?

Детские раны остаются на всю жизнь. Именно поэтому детская боль самая горькая – она длится всю жизнь. Я все еще помню, кто оскорблял меня в гимназии Шидловской и даже до нее.

Я был болезненным ребенком. Всегда плохо быть больным, но худшее время для болезни – когда не хватает еды. А в то время с едой было очень тяжело. Я был не очень сильным. Трамваи ходили редко. А когда трамвай наконец приходил, вагоны были забиты и толпа пыталась втиснуться в них.

Мне редко удавалось войти. У меня просто не было сил втиснуться. Поговорку «Наглость – второе счастье» придумали именно тогда. Поэтому я всегда рано выходил, чтобы добраться до консерватории. Я даже не думал о трамвае. Я шел пешком.

8

9

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым