Текст книги "Мемуары Шостаковича"

Автор книги: Соломон Волков

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 25 страниц)

И я ничего не сказал, пусть все идет как шло. Почему? Сам не знаю. Да, я не должен был так поступать. Но я никогда ничего не довожу до конца. Наверно, испугался, что меня назовут лжецом. А кому приятно слышать о себе такое? Я желаю оставаться честным человеком во всех отношениях.

Граждане, в истории музыки началась новая эра, новая и неслыханная! Теперь мы уже имеем дело не с простым плагиатом. При плагиате вор боится, что его уличат. Но теперь – в страхе живет человек, который знает правду. Потому что он оказывается один на один с четко отлаженным процессом, огромной работающей машиной, которой он, дурак, хочет сунуть руку в колеса. Ясно, что ее перемелет.

Я отступил, хотя должен был довести дело до конца. Я должен был его исключить. Но тогда мой приятель остался бы без работы. Конечно, это была гадкая работа, ему следовало заниматься чем-то более стоящим. Но я его пожалел.

Или просто умыл руки? Бессмысленно связываться с плагиаторами и мерзавцами, если власть – в их руках. Весь

228

229

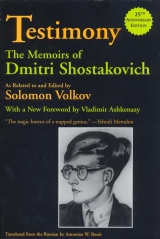

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

мир может кричать, что человек – подлец и подонок, а он будет себе жить и процветать. И не колыхнется ни волосок в его усах, если, конечно, у него есть усы.

Возьмите удивительный взлет Мухтара Ашрафи, композитора, знаменитого не только в его родном Узбекистане. Он – обладатель двух Сталинских премий, Народный артист СССР, профессор. Он даже награжден орденом Ленина. Я так хорошо знаю его звания и награды потому, что изучал его дело. Он оказался беззастенчивым плагиатором и вором. Я был председателем комиссии, которая исключила его. Мы копались в дерьме, «анализируя» его музыку, слушая показания свидетелей. Мы прижали Ашрафи к стенке. Проделали изнурительную работу – и, как оказалось, совершенно впустую. Сначала мы, казалось, достигли некоторого результата: его исключили из Союза композиторов. Но недавно я читал журнал, не помню уж какой именно, и увидел знакомое имя. Ашрафи давал интервью. Он снова был у власти, делился творческими планами, которые оказались весьма обширными. Как тут не умыть руки, не послать все к черту!

Я думаю, самая большая опасность для композитора – потеря веры. Музыка, как и искусство вообще, не может быть циничной. Музыка может быть горькой и безысходной, но не циничной. А в этой стране любят путать цинизм с отчаянием. Если музыка трагична, говорят, что она цинична. Меня не раз обвиняли в цинизме, и, между прочим, не только правительственные чиновники. Cвою лепту внесли и Игори и Борисы из числа здешних музыковедов. Но отчаяние и цинизм – разные вещи, Так же, как цинизм и тоска. Когда человек в отчаянии, это значит, что он еще во что-то верит.

Циничной часто бывает самодовольная музычка. Она тихая и спокойная, композитору на все наплевать. Это – чушь, а не искусство. И это нас окружает. Грустно говорить об этом, потому что цинизм не свойственен русской музыке. У

нас не было такой традиции. Не хочу брюзжать и донимать всех призывами к гражданственности, я просто хочу разобраться в причинах цинизма. А в поиске причин многих интересных явлений, как мне кажется, надо обратиться к революции, потому что именно она перевернула сознание множества людей, коренным образом перевернула. Я имею в виду так называемый культурный слой.

Условия жизни этого слоя претерпели резкое изменение, и неожиданность этой перемены была как удар промеж глаз. Люди не были готовы к такому. Они профессионально занимались литературой и искусством. Это была их работа, их поле деятельности, и внезапно все на этом поле изменилось.

Никогда не забуду одного случая, о котором мне рассказал Зощенко. Он произвел на Зощенко сильное впечатление, и он часто вспоминал о нем. Зощенко знал в Петербурге поэта Тинякова, хорошего, даже талантливого, поэта. Тиняков писал довольно изысканные стихи про предательство, розы и слезы. Он был изящным человеком, денди.

Зощенко вновь встретил его после революции, и Тиняков вручил ему экземпляр своей последней книги. Там не было ничего о любви, цветах и других высоких материях. Это были талантливые стихи, Зощенко называл их творениями гения, а он был серьезным критиком: Анна Ахматова с трепетом давала ему читать свою прозу. Новые стихи Тинякова были посвящены голоду поэта – это была их центральная тема. Поэт прямо заявлял:

«И любой поступок гнусный Совершу за пищу я».

Это было прямое, честное утверждение, которое не осталось пустым звуком. Всем известно, что слова поэта часто расходятся с его делами. Тиняков стал одним из редких исключений. Поэт, еще не старый и все еще интересный мужчина, стал просить подаяния. Он стоял в Ленинграде на

230

231

людном перекрестке с табличкой «Поэт» – на шее и со шляпой – на голове. Он не просил – он требовал, и испуганные прохожие давали ему денег. Тиняков хорошо зарабатывал таким образом. Он хвастался Зощенко, что зарабатывает намного больше, чем прежде, потому что людям нравится давать деньги поэтам. После тяжелого трудового дня Тиняков шел в дорогой ресторан, где ел и пил и встречал рассвет, после чего возвращался на свой пост.

Тиняков стал счастливым человеком, ему больше не надо было притворяться. Он говорил то, что думал, и делал то, что говорил. Он стал хищником и не стыдился этого.

Тиняков – это крайний случай, но не исключительный. Многие думают так же, как он, только другие культурные личности не говорят этого вслух. И их поведение не выглядит столь вызывающим. Тиняков обещал в своих стихах «пятки вылизать врагу» ради пищи. Многие культурные люди могли бы повторить гордый крик Тинякова, но предпочитают помалкивать и потихоньку «лизать пятки».

Психология моего современника-интеллигента изменилась коренным образом. Судьба заставила его бороться за существование, и он боролся со всей яростью бывшего интеллигента. Ему было уже все равно, кого прославлять, а кого гневно обличать. Такие мелочи больше не имели значения. Важно было только – пожрать, ухватить, пока жив, столько радости жизни, сколько возможно. Мало назвать это цинизмом – это психология преступника. Меня окружало множество Тиняковых; кто-то из них был талантлив, кто-то – нет. Но они трудились рука об руку. Они старались сделать нашу эпоху циничной и преуспели в этом.

В 1949 г. под давлением Сталина Шостакович приехал в Нью-Йорк на Культурную и научную конференцию за мир во всем мире. У него сохранились очень неприятные воспоминания о путешествии, особенно о назойливости американских репортеров. Слева направо: официальный глава советской делегации писатель Александр Фадеев, Норман Мейлер, Шостакович, Артур Миллер, доктор Уильям Олаф Стэплдон из Англии.

232

– ^ШЕш

15 декабря 1949 г Шостакович

с женой Ниной в ложе

Ленинградской филармонии на

первом представлении оратории

«Песнь о лесах». Справа – жена

дирижера, г-жа Мравинская.

В этом зале двадцатью тремя

годами ранее состоялась

триумфальная премьера Первой

симфонии девятнадцатилетнего

композитора.

4 «б ъЦЖш л?

Ч^ ^^ЕГ ^'

Поль Робсон и еврейский актер Соломон Михоэлс. Михоэлс. убитый в 1948 г. по распоряжению Сталина. был рьяным защитником музыки Шостаковича.

га

JTSTT

– tin ¦•г

Титульный лист сборника песен на идиш, опубликованного в Москве в 1970 г. под редакцией и с предисловием Шостаковича. В предисловии он выражает свое восхищение еврейской народной музыкой.

С матерью, Софьей Васильевной, 1951 г.

Она скончалась четырьмя годами позже

со словами: «Вот я и освобождена от

нелегких обязанностей матери».

В гримерной с сыном Максимом.

Москва, 1965 г.

Максим запомнил слова отца:

«Артист на сцене – это солдат на

передовой. Как бы ни было

тяжело, отступать нельзя».

Шостакович аккомпанирует на представлении своего вокального цикла

«Из еврейской народной поэзии». Ленинград, 1956 г.

1959 г.. первый визит в Москву Нью-йоркского филармонического оркестра под руководством Леонарда Бернстайна. Шостакович выделял Бернстайна среди других дирижеров («Wide World»).

Шостакович за работой.

Ему не требовалось никаких

особых условий, чтобы сочинять

музыку. Даже шум не мог ему

Со своей

третьей женой,

Ириной. Ц

(Его второй

брак был

несчастливым

и недолгим )

Аарон Копленд вручает Шостаковичу диплом почетного члена Американской академии искусств и литературы в зале Чайковского в Москве. 1960 г. Шостакович относился с иронией к таким дипломам, но аккуратно развешивал их на стенах.

Прослушивание музыкантов из Киргизской республики, 1963 г. Слева от Шостаковича -Вано Мурадели, слава которого в русской музыке в основном связана с тем,что в 1948 году его вместе с Шостаковичем обвинили в формализме.

.m ^f^Jjav |

С Соломоном Волковым. Ленинград, 1965 г.

На представлении своего последнего квартета. Ленинград, 1974 г.

Л. ШОСТАКОВИЧо товтмютсн_– *

ТРИНАДЦАТАЯ СИМФОНИЯ

THIRTEENTH SYMPHONY

ом снимет* мел. м*» ыгиа

_' I» .«•'¦()

На своей даче под Москвой с внуком.

catircta* leonelatut

S/

y/. amp;t*ubu*;

/.' Ja л

Начав работать над этой книгой,

Шостакович подарил Волкову

партитуру своей тринадцатой

симфонии («Бабий Яр») с

посвящением: «Доргому Соломону

Моисеевичу Волкову с

наилучшими пожеланиями.

Д. Шостакович. 3 V 1975. Репино»

На репетиции оперы «Нос»,

воскрешенной в Советском Союзе

после сорокачетырехлетнего

забвения: смена линии партии

Справа налево: Шостакович,

дирижер постановки Геннадий

Рождественский, Соломон Волков.

Посвящение гласит: «Соломону

Волкову в память о «Носе» -

Геннадий Рождественский.

16.10.75»

Шостакович зачитывает одну из своих бесчисленных официальных речей. Слева – Екатерина Фурцева, в то время министр культуры Советского Союза.

Похороны Шостаковича, 14 августа 1975 г, в Новодевичьем монастыре в Москве. Арам Хачатурян целует руку покойного; рядом с ним его жена. Нина Хачатурян. Крайняя слева – вдова Шостаковича. Ирина; справа -его сын. Максим, обнимающий свою сестру, Галю и своего сына. Между ними Соломон Волков.

Я очень люблю Чехова, он – один из моих любимейших писателей. Я прочитал и перечитал не только его рассказы и пьесы, но и записки и письма. Конечно, я не историк литературы и не могу дать достойной оценки великому русскому писателю, который, я считаю, не до конца изучен и, конечно, не всегда правильно понят. Но если бы мне вдруг понадобилось написать диссертацию о каком-то писателе, то я бы выбрал Чехова, настолько я ощущаю свою близость с ним. Читая его, я иногда узнаю себя, чувствую, что на месте Чехова поступил бы точно так же, как он в реальной жизни.

Вся жизнь Чехова – пример чистоты и скромности, причем, скромности не показной, а истинной. Вероятно, поэтому мне не нравятся некоторые посмертные издания, которые можно сравнить с ложкой дегтя в бочке меда. Мне, в частности, очень жалко, что издана переписка Антона Павловича с женой: она настолько интимна, что бoльшую ее часть не следует публиковать. Я говорю это из уважения к ответственности, с которой писатель относится к своей работе. Он не издавал своих произведений, пока не доводил их до уровня, который считал, по крайней мере, достойным.

233

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

С другой стороны, читая письма Чехова, начинаешь лучше понимать его творчество, так что у меня двойственное отношение к этому вопросу. Порой мне кажется, что Чехову не понравилось бы увидеть свои письма напечатанными, а иногда думаю, что это бы его не расстроило. Возможно, у меня предвзятое отношение, потому что я нахожусь под впечатлением того, что прочитал все написанное Чеховым, включая его письма.

Именно Чехов сказал, что надо написать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне; и добавляет: «Вот и все». А еще Чехов говорил, что Россия – страна жадных и ленивых людей, которые ужасно много едят, пьют, любят спать днем и ужасно храпят. В России женятся, чтобы содержать дом в порядке, и берут жен из соображений социального престижа. У русских – сознание собаки: когда их бьют, они тихо скулят и забиваются в угол, а когда щекочут за ухом, виляют хвостом.

Чехов не любил разговоров на высокие темы, они вызывали у него отвращение. Как-то к нему приехал приятель и сказал: «Антон Павлович, что мне делать? Я гибну от рефлексии!» Чехов ответил: «Пейте меньше водки». Я помню его совет и часто пользуюсь им. Когда мы встречались с Зощенко в доме Замятина, он все говорил мне о своих размышлениях, подробно излагал, почему он так подавлен, и делился своими сложными планами преодоления рефлексии. Мне хотелось сказать: «Просто пейте меньше водки».

Зощенко все время приставал ко мне, пытаясь избавить меня от меланхолии: «Почему вы так мрачны? Позвольте мне объяснять причину, и вам сразу станет легче». На это я ответил грубо: «Почему бы нам вместо этого не сыграть в карты?»

Я был здравомыслящим человеком, весьма скептичным, со здоровым скептицизмом, а Зощенко твердил свой рефрен: «Меланхолия типична для юности. Не будьте меланхо-

личны». Он убеждал меня заглянуть в себя, чтобы изгнать мою меланхолию, и так далее. При этом он не обижался, когда я прерывал его, его не обижало мое стойкое душевное здоровье.

Зощенко напоминал мне Чехова за исключением одного. Хотя он много кем поработал: и сапожником, и милиционером (в его честь я написал «Марш советской милиции»), – но не был врачом. А Чехов-то было доктором, и именно поэтому он презирал медицину во всех формах. Он говорил: «Что значит жить согласно законам науки? У нас есть законы, но нет науки». У Зощенко же, наоборот, было огромное уважение к медицинской науке. Вот где ошибка! Доктора уверены, что все болезни – от простуд. И об этом также говорил Чехов.

Мне нравится, что Чехов был человеком, лишенным лицемерия. Например, он написал без смущения, что, когда дело доходит до девочек, он – профессионал. А в другом письме он описывает, как они с одним профессором из Харькова решили напиться. Они пили и пили, и, наконец, сдались. Ничего не вышло, и утром они проснулись как ни в чем не бывало. Чехов мог выпить целую бутылку шампанского, а потом – коньяка, и не опьянеть.

Я читаю Чехова с жадностью, потому что знаю, что могу найти важные мысли о начале и конце жизни. Помню, я как-то случайно натолкнулся у Чехова на мысль о том, что русский человек действительно живет только в тридцать лет. В юности мы торопимся, думаем, что все впереди, спешим, хватаемся за все подряд. Мы наполняем свои души всем что ни попадя. А после тридцати наши души полны серой обыденностью. Это удивительно верно!

У Чехова были замечательные мысли о конце жизни. Он считал бессмертие, жизнь после смерти в любой форме ерундой, потому что это суеверие. Он говорил, что надо

234

235

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

мыслить ясно и смело. Чехов не боялся смерти. «Как я был одинок в жизни, так и буду лежать один в могиле».

Вот Гоголь, тот умер от страха перед смертью. Я впервые услышал об этом от Зощенко. Позже я проверил это и убедился, что так все и было. Гоголь не сопротивлялся смерти, фактически он сделал все, что мог, чтобы приблизить ее. И окружающие замечали это, об этом говорится во многих воспоминаниях о Гоголе.

Страх перед смертью, – может быть, – самое сильное душевное движение. Я иногда думаю, что нет чувства более глубокого. Ирония состоит в том, что под влиянием этого страха люди пишут стихи, прозу и музыку, то есть пытаются укрепить свою связь с жизнью и усилить влияние на нее.

Эти неприятные мысли не минули и меня. Тогда я попытался убедить себя, что не должен бояться смерти. В этом смысле я следовал идеям Зощенко, искал в них поддержку, но они показались мне довольно наивными. Как можно не бояться смерти? Смерть – неподходящая тема для советского искусства, и пишущий о смерти похож на того, кто прилюдно сморкается в рукав. Вот откуда происходят названия типа «Оптимистическая трагедия». Хотя это полная чушь: трагедия есть трагедия, и оптимизм не имеет к ней никакого отношения.

Мне всегда казалось, что я не одинок в своих мыслях о смерти и что других людей они также волнуют, несмотря на то, что они живут в социалистическом обществе, в котором даже трагедии получают эпитет «оптимистические». Я написал много работ, отражающих мое понимание этого вопроса, и, как мне кажется, это не особенно оптимистические работы. Самой важной из них я считаю Четырнадцатую симфонию, и не без основания.

Думаю, что работа над этими сочинениями положительно повлияла на меня, и я теперь меньше боюсь смерти. Или, скорее, я свыкся с мыслью о неизбежном конце и восприни-

маю его как должное. В конце концов, таков закон природы, и никто еще этого не избежал. Я – за рациональный подход к смерти. Мы должны побольше думать о ней и свыкаться с мыслью о смерти. Мы не можем позволить страху смерти подкрасться к нам исподтишка. Надо сделать этот страх привычным, и один из путей к этому – писать о нем.

Я не думаю, что писать и размышлять о смерти – симптом болезни, так же, как не считаю это признаком старости. Я думаю, что чем раньше человек начнет думать о смерти, тем меньше глупостей наделает. Так или иначе, для молодых людей считается неподходящим писать о смерти. Почему? Когда ты думаешь и пишешь о смерти, ты преодолеваешь какой-то рубеж. Во-первых, у тебя есть время продумать вещи, связанные со смертью, и ты избавляешься от панического страха. А во-вторых, ты пытаешься наделать меньше ошибок. Именно поэтому меня не очень заботит, чтo скажут о Четырнадцатой симфонии, хотя я слышал больше нападок на нее, чем на любую другую из моих симфоний.

Меня могут спросить: «Как так? А "Леди Макбет"? А Восьмая? А множество других работ?» Не думаю, что у меня найдется хоть одно произведение, которое бы не подверглось критике, но критика критике рознь. Тут она исходит от людей, которые претендуют на то, чтобы считаться моими друзьями. А это – совсем другое дело, такая критика обижает.

В Четырнадцатой симфонии вычитывают идею: «Смерть всесильна». Хотят, чтобы финал был утешителен, говорил, что смерть – это только начало. Но это не начало, это – на самом деле конец, потом уже ничего не будет, ничего!

Я считаю, что надо смотреть правде в глаза. Часто у композиторов не хватает для этого смелости, даже у самых великих, как Чайковский или Верди. Вспомните «Пиковую даму». Герман умирает и после этого звучит музыка, которую старый циник Асафьев описал как «образ влюбленной

236

237

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

Лизы, порхающей над трупом». Каково? Вот он, труп, и Лиза не имеет к нему никакого отношения. И трупу безразлично, чей образ порхает над ним.

Чайковский поддался соблазну утешения – знаете, это самое лучшее в лучшем из миров. Мол, что-то будет порхать и над вашим трупом. Образ Лизы или какие-то флаги. Со стороны Чайковского это было трусостью.

Верди в «Отелло» сделал точно то же самое. Рихард Штраус назвал одну из своих симфонических поэм «Смерть и преображение». Даже Мусоргский, уж на что мужественный человек, побоялся взглянуть правде в лицо. После смерти Бориса в «Борисе Годунове» в музыке рождается такая мажорная тональность, что мажорней некуда.

Отрицать смерть и ее власть бесполезно. Отрицай или нет, ты все равно умрешь. Но понимать это вовсе не значит – склониться перед смертью. Я не создаю культа смерти, я не воспеваю ее. Мусоргский тоже не пел хвалы смерти. Смерть в циклах его песен выглядит ужасной, и, самое главное, преждевременной.

Глупо бороться со смертью как таковой, но можно и должно бороться против насильственной смерти. Плохо, когда люди безвременно гибнут от болезни или нищеты, но куда хуже, когда человека убивает другой человек. Я думал обо всем этом, когда оркестровал «Песни и пляски смерти», и эти же мысли нашли отражение в Четырнадцатой симфонии. Я не выступаю в них против смерти, я выступаю против тех извергов, что убивают людей.

Именно поэтому для своей Четырнадцатой я выбрал «Ответ запорожских казаков турецкому султану» Аполлинера. Все сразу вспоминают известную картину Репина106 и

радостно улыбаются. Но у моей музыки мало сходства с живописью Репина. Будь у меня талант Аполлинера, я бы обратился к Сталину с таким стихотворением. Я сделал это с помощью музыки. Сталин умер, но вокруг – более чем достаточно тиранов. Частью Четырнадцатой стало и другое стихотворение Аполлинера – «В тюрьме Сантэ». Я думал о тюремных камерах, ужасных дырах, где люди, похороненные заживо, все еще надеются, что кто-то придет за ними, вслушиваются в каждый звук. Это кошмарно, можно сойти с ума от ужаса, и многие не выдерживают этого гнета и теряют разум. Я знаю об этом.

Ожидание казни – тема, которая всю жизнь мучила меня. Многие страницы моей музыки посвящены ей. Когда-то я пытался объяснить это исполнителям, надеясь, что они лучше поймут смысл работы. Но потом я сдался. Плохому исполнителю ничего не объяснишь, а талантливый – должен сам это ощутить. Все же в последние годы я убедился, что слово более действенно, чем музыка. К сожалению, это так. Когда я соединяю музыку со словами, труднее извратить мои намерения.

Я обнаружил, к своему удивлению, что человек, который считается величайшим дирижером, не понимает моей музыки107, Он говорит, что в Пятой и Седьмой симфониях я хотел написать ликующие финалы, но не справился. Этому человеку невдомек, что я никогда не думал ни о каких ликующих финалах, да и какое тогда могло быть ликование? Думаю, всем ясно, что происходит в Пятой. Радость вызвана насильственно, возникает из-под палки, как в «Борисе Годунове». Как будто кто-то бьет тебя палкой и приговаривает: «Твое дело – радоваться, твое дело – радоваться», – и ты

106 Картина Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), изображающая живописную группу запорожских казаков, пишущих письмо султану Махмуду IV – «икона» современной российской массовой культуры. Интересно отметить, что Аполлинер (французский поэт польского происхож-

дения) вдохновился живописью Репина (как предполагают исследователи), и создал свое стихотворение, которое, в свою очередь вдохновило Шостаковича (русского композитора польского происхождения). 107 Евгений Мравинский.

238

239

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

поднимаешься, шатаясь, и маршируешь, бормоча: «Наше дело – радоваться, наше дело – радоваться».

Что это за апофеоз? Надо быть полным чурбаном, чтобы не услышать этого. Фадеев108 это услышал и записал в своем дневнике, для себя лично, что финал Пятой – непоправимая трагедия. Должно быть, он почувствовал это своей пьяной русской душой.

Люди, которые пришли на премьеру Пятой в превосходном настроении, плакали! И смешно говорить о триумфальном финале Седьмой! Для этого – еще меньше оснований, но, однако, такие интерпретации действительно появляются.

Слова – некоторая защита против полного идиотизма, любой дурак поймет, если есть слова. Полной гарантии нет, но текст действительно делает музыку доступней. Доказательство тому – премьера Седьмой симфонии. Я начал писать ее под глубоким впечатлением от Псалмов Давида; в симфонии говорится о чем-то большем, но толчком послужили Псалмы. Я начал писать. У Давида есть изумительные слова о крови, что Бог карает за кровь. Он не забывает криков жертв, и так далее. Я волнуюсь, когда думаю о Псалмах.

Если бы перед каждым исполнением Седьмой читались Псалмы, о ней было бы написано меньше глупостей. Не очень приятная мысль, но, похоже, что это так. Слушатели не до конца понимают ноты, и слова им помогают.

Это подтвердилось на заключительной репетиции Четырнадцатой. Даже дурак Павел Иванович Апостолов109 понял, о чем симфония. Во время войны товарищ Апостолов

108Александр Александрович Фадеев (1901-1956), писатель, поставленный Сталиным во главе Союза писателей. Он подписал много ордеров на арест писателей (как и главы других «творческих» союзов по отношению к своим членам). После изменения советской внутренней политики покончил жизнь самоубийством.

109Павел Иванович Апостолов (1905 – 19 июля 1969), полковник,секретарь парторганизации Московского отделения Союза композиторов.

командовал дивизионом, а после войны – нами, композиторами. Все знали, что до этого дебила невозможно достучаться, но Аполлинер оказался сильнее. И товарищ Апостолов, там же на репетиции, упал замертво. Я чувствую себя очень виноватым, я совершенно не собирался убивать его, даже несмотря на то, что он, конечно, был небезопасным человеком. Он въехал на белом коне и отменил музыку.

Уже после смерти Апостолова меня потрясли два факта. Факт номер один: товарищ Апостолов (что за имя!) в юности занимался на вокальных курсах, названных в честь Стравинского. Бедный Стравинский! Это как в шутке Ильфа: «Иванов решил нанести визит королю. Узнав об этом, король отрекся от престола». Факт номер два: товарищ Апостолов тоже был композитором, автором десяти траурных пьес, включая «Звезды над обелиском», «Минута молчания» и «Герои бессмертны». Такова его жизнь.

В конце концов, смерть проста. Это – как говорит Земляника у Гоголя: «Человек простой: если умрет, то и так умрет, а если выздоровеет, то и так выздоровеет». Когда понимаешь это, многие вещи видятся более простыми и на многие вопросы отвечаешь проще.

Меня часто спрашивают, почему я делаю то-то и с?-то и говорю так-то и сяк-то, почему я подписываю такие-то и сякие-то статьи. Я отвечаю разным людям по-разному, потому что разные люди заслуживают разных ответов. Например, Евтушенко когда-то задал мне вопрос такого сорта, и я запомнил это, я считаю Евтушенко талантливым человеком. Мы сделали довольно много вместе и, возможно, будем сотрудничать еще. Я написал свою Тринадцатую симфонию на его стихи и другую работу, симфоническую поэму «Казнь Степана Разина». Одно время поэзия Евтушенко волновала меня больше, чем теперь. Но дело не в этом. Он – работяга; думаю, он упорно трудился. И имеет право задавать мне вопросы. Я ему ответил, как мог.

240

241

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

Евтушенко сделал большое дело для народа, для читающей публики. У его книг огромный тираж, советские тиражи, должно быть, составляют миллионы, возможно, больше. Многие из его очень важных стихов были напечатаны в газетах: например, «Наследники Сталина» в «Правде», «Бабий яр» в «Литературной газете», – а у них миллионные тиражи. Стихи Евтушенко, такие как те, что я назвал, честны и правдивы. Любому было бы полезно почитать их, и, надо сказать, это – немаловажное обстоятельство . Эти серьезные, правдивые стихи доступны почти всем в стране. Ты можешь купить книгу или газету со стихами Евтушенко, пойти в библиотеку или любой читальный зал и спросить газету или журнал со стихотворением. Важно, чтобы это можно было сделать спокойно, легально, не оглядываясь по сторонам, без страха.

Люди не привыкли к чтению стихов. Они слушают радио, читают газеты, но не стихи, во всяком случае не часто. А вот если стихи – в газете, то, естественно, вы прочитаете их, особенно – правдивые стихи. Такие вещи сильно действуют на человека. Важно, чтобы вещь можно было перечитать, вникнуть в нее и обдумать, и сделать это в спокойной, нормальной обстановке; не слушая по радио, а прочитав глазами.

По радио невозможно даже толком расслышать, да и время может быть неподходящим: слишком рано утром или слишком поздно ночью110, когда ты не очень-то хорошо соображаешь. Ты не можешь на скаку знакомиться с произведением искусства, оно тогда не проникнет в душу, не произведет должного впечатления. А иначе для чего же создава-

Речь идет о передачах западного радио на русском языке, которые слушали, по некоторым источникам, до четверти городского населения Советского Союза. Эти передачи были основным источником информации для московской и ленинградской интеллигенции. Наилучший прием (с минимумом помех) был рано утром и поздно вечером.

лась работа? Услаждать эго автора? Тешить его гордость? Чтобы он мог считать себя лучом света в темном царстве?

Нет, это до меня не доходит: если работать не для людей, то для кого? Как говорится, полюбите нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит – хотя и это спорно. Но когда я думаю о людях, о них обо всех… Хотя почему обо всех? Не надо всех, опишите жизнь двух или трех реальных людей, всего только двух или трех. Конечно, не политических деятелей или художников, а настоящих рабочих, трудолюбивых и честных. Есть сотни занятий, о которых никогда не вспоминают, например, сторож или проводник поезда, или кровельщик.

Вот возьмите такого человека. Думаете, его биография будет так уж скучна и пуста? Сомневаюсь. Что, этот человек заслуживает презрения? Тоже сомневаюсь. Он – потенциальный читатель, слушатель и зритель любой художественной формы, большой и не очень большой. Этих людей не надо ни превращать в иконы, ни презирать.

Один человек не может научить или изменить всех людей на свете, никто не преуспел в этом, даже Иисус Христос не мог бы сказать, что ему это удалось. Никто не поставил этого мирового рекорда, особенно в наши беспокойные и нервные времена. Эксперименты по спасению всего человечества всякий раз проваливались, а сейчас кажутся и вовсе сомнительными.

На своем не столь уж долгом веку я встречал больных людей, которые были убеждены, что призваны направить человечество на правильный пути, а если не все человечество, то, по крайней мере, население своей собственной страны. Не знаю, может быть, мне так уж повезло, но я лично видел двух спасителей мира. Двух таких персонажей. Это – так сказать, патентованные спасители, да еще я видел примерно пять кандидатов на эту должность. Может, четы-

242

243

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

рех. Я прикидываю и не могу припомнить точно. Как-нибудь пересчитаю тщательней.

Ладно, отставим кандидатов. У патентованных спасителей было много общего. Ты не имел права противоречить ни тому, ни другому, оба, если были не в духе, были скоры на критику в довольно несдержанных выражениях. И, самое главное, оба абсолютно презирали тех самых людей, которых собирались спасать.

Это презрение – поразительная черта. Как так может быть? За что, о великие садоводы, мудрые учителя всех наук, вожди и светила? Ладно, вы презираете простых людей, в которых нет ничего особенного, кто грязен, а не чист. Но почему тогда вас объявляют пророками и спасителями? Очень странно!

Ах да, я забыл еще одну черту, свойственную вышеупомянутым, но неназванным вождям, – их мнимую религиозность. Я знаю, что многие удивятся этому. «Хорошо, – скажут они, – с одним из спасителей ясно: он прямо называет себя на каждом углу религиозным человеком и укоряет всех остальных в недостатке веры111. Но другой-то? Уж он-то был атеистом, не так ли?»