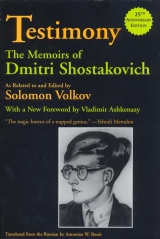

Текст книги "Мемуары Шостаковича"

Автор книги: Соломон Волков

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)

310

311

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

«Столичная». Но мне пришлось отказаться от всего этого, как и от многого другого.

Доктора толкуют мне о телесных болезнях. Они меня исследуют, колют и ковыряются внутри. Но я уверен, что мои проблемы связаны с психикой, и вот это меня мучает. Я почему-то чувствую, что все пялятся на меня, шепчутся за спиной и только и ждут, чтобы я упал или, по крайней мере, оступился. И из-за этого мне каждую секунду кажется, что я вот-вот упаду. Когда гаснет свет и начинается спектакль или музыка, я почти счастлив (если, конечно, спектакль или музыка не полное барахло), но как только свет загорается, я снова становлюсь несчастнейшим человеком, потому что оказываюсь в центре внимания посторонних.

Меня влечет к людям, «без них не мыслю дня прожить»,133 но все же если бы я мог стать невидимым, то был бы счастливее. Думаю, это – проблема недавнего времени, прежде я получал больше удовольствия от появления на публике. Или я ошибаюсь?

Должен сказать, мне всегда было не по себе, когда я читал или слышал о себе какие-то гадости. Это было, по словам Зощенко, «в молодые, крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось, и в голове мелькали разные мысли». А теперь я пришел к тому, чтo он назвал «полной девальвацией организма», и невозможно сказать, где уже теперь мои печень и мочевой пузырь. Но это не играет роли, критика расстраивает меня даже несмотря на то, что я не придаю ей никакого значения, по крайней мере – той критике, которую предлагают нам нынешние борзописцы.

Мусоргский игнорировал критиков и слушал свой внутренний голос. (И он был прав. Важный пример для меня -

133 Ироническая цитата – слова князя Елецкого из оперы Чайковского «Пиковая дама». Шостакович разбросал музыкальные цитаты из этой арии в своем предпоследнем опусе – сатирическом вокальном цикле на слова из «Бесов» Достоевского.

то, что друзья Мусоргского сказали о его второй опере по Гоголю. Я слышал нечто подобное о «Носе», именно поэтому мне было так интересно узнать о реакции Мусоргского.) Но, кроме того, он действительно был очень интересным человеком в смысле интеллекта, хорошо образованным в своем роде. Он читал книги по истории и естественным наукам, астрономии и литературе, разумеется, как на русском, так и на иностранных языках. Вообще, чем ближе я знакомлюсь с характером и личностью Мусоргского, тем сильнее поражаюсь, сколько у нас общего. Это – несмотря на очевидное, поразительное различие. Конечно, довольно неделикатно говорить такие замечательные вещи о себе (и знать, что в один прекрасный день их опубликуют), какие-нибудь обыватели наверняка будут упрекать меня за это.

Но заниматься поиском этих параллелей мне самому интересно, и, в данном случае, не стану отрицать, довольно приятно. Я ведь говорю прежде всего о профессиональных вещах, но также и о кое-каких жизненных чертах. Например, музыкальная память. На свою не могу пожаловаться, а Мусоргский запоминал оперы Вагнера с первого прослушивания. Прослушав «Зигфрида» всего один раз, он смог наизусть сыграть сцену Вотана. Еще он был превосходным пианистом, о чем нечасто вспоминают. На мой взгляд, это обязательно для композитора. И это не противоречит моему убеждению, что нужно сочинять без рояля. Думаю, понятно почему. Я всегда говорю своим студентам, что только фортепьянное мастерство может дать возможность познакомиться с мировой музыкальной литературой. Может быть, сейчас с появлением пластинок и магнитофонов это не так обязательно. Но, тем не менее, композитор должен владеть по крайней мере одним инструментом, неважно каким: фортепьяно, скрипкой, альтом, флейтой или тромбоном. Хоть треугольником.

312

313

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

Как пианиста Мусоргского сравнивали с Рубинштейном. Часто вспоминают его фортепьянные «колокола», и даже враги признавали, что он был выдающимся аккомпаниатором. В этом он тоже не был пуристом. В юности он усердно работал в не потому, что нуждался, как я, а просто «за компанию». Став старше, он потрясающе импровизировал юмористические сценки, например – «Молодая монахиня, с большим чувством играющая Молитву Девы на расстроенном рояле».

Мне импонирует еще многое, связанное с ним. Мусоргский понимал детей, он видел в них «людей со своим собственным маленьким миром, а не забавных кукол» – это его собственные слова. Он любил природу и был добр к животным, вообще ко всему живому, не мог даже подумать о том, чтобы ловить рыбу на крючок. Он страдал, когда какому-то живому существу причиняли боль. И наконец есть вопрос алкоголя, который смущает большинство историков музыки в Советском Союзе. Это и в самом деле – темная сторона жизни великого композитора, и они, со своим утонченным вкусом, обходят ее, дабы не оскорбить память прославленного гения. Позволю себе кощунственное предположение: если бы коллеги и музыканты, окружавшие Мусоргского, были более снисходительны к вину, он пил бы меньше или, по крайней мере, с меньшим вредом для себя. Они тоже были, что называется, пьющими гражданами, но при этом фарисействовали насчет «лимонада», особенно Балакирев со своим «не время ли поставить нашего идиота на ноги?» и так далее. Это, конечно, только еще больше угнетало Мусоргского, и он еще больше пил. Между прочим, в определенных ситуациях, питье вовсе не вредит. Сужу по собственному опыту. В определенный период жизни я здорово раскрепостился, расширив свои знания в этой увлекательной области. Это положило конец чрезмерной замкнутости, которая в юности была у меня почти болезненной. Мой луч-

ший друг134, тоже не дурак выпить, понял это. В то время я вел себя по большей части как эстет, утомленный высшим образованием. На самом же деле я был безумно застенчив с посторонними, вероятно, главным образом из гордости. И мой друг начал «интенсивный курс раскрепощения», так как сам находил немалое удовольствие в веселой и свободной жизни, несмотря на то, что очень много работал. В течение длительного времени наши попойки проходили фактически с ежедневной частотой. Как говорится, художникам сам Глав-спирт велит пить. А перед обедом вообще – самое время выпить.

Печально, что Мусоргского это сгубило. В больнице его состояние улучшилось, из чего я делаю вывод, что его организм достоин всяческого восхищения и благоговения. Больничным сторожам строго-настрого запретили приносить в палату какое бы то ни было спиртное, но он подкупил одного из них огромной суммой. Вино вызвало паралич, он дважды громко вскрикнул перед смертью, и – все.

Меня особенно трогает эта смерть, потому что весьма похожие обстоятельства сопровождали смерть моего лучшего друга, конец не может наступить в полной тишине.

Должен сказать, что я начал думать об этих и других параллелях только совсем недавно. Вероятно, это признак надвигающейся старости. Я впадаю в детство: ребенку нравится сравнивать себя с великими. В обоих случаях (детство и старость) человек несчастен, потому что живет не собственной жизнью, а жизнью других. Вы счастливы, что живете своей жизнью, а моя беда – в том, что я все чаще проживаю чужие жизни. Я блуждаю в фантастических мирах, забывая о нашей жизни, как если бы она стала для меня невыносимой.

Могу предположить, что сам факт оркестровки «Песен и плясок смерти», равно как «Бориса» и «Хованщины», дока-

Здесь и ниже имеется в виду Соллертинский.

314

315

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

зывает, что я ревную к Римскому-Корсакову, что я пытался превзойти его, когда дело касается Мусоргского. Естественно, сначала был «Борис», затем уже – «Хованщина». Потом на много лет моей любимой работой стали «Песни и пляски», а теперь мне, пожалуй, больше всего нравится «Без солнца». Я чувствую, что у этого цикла много общего с оперой «Черный монах» по Чехову, которую я собираюсь написать.

Общение с Мусоргским помогает мне понять нечто важное в моей собственной работе. Работа над «Борисом» очень помогла моей Седьмой и Восьмой симфониям, а затем отозвалась в Одиннадцатой (одно время я считал Одиннадцатую своим наиболее «мусоргским» сочинением). Что-то от «Хованщины» есть в Тринадцатой симфонии и в «Казни Степана Разина», а о связи между «Песнями и плясками смерти» и моей Четырнадцатой симфонией я даже писал.

Конечно, это далеко не полный список возможных совпадений. Со временем старательные любители параллелей смогут его значительно расширить. Конечно, для этого им придется серьезно порыться в моих работах – и в тех, которые звучали, и в тех, что все еще скрыты от глаз «музыковедов в штатском». Но для истинного музыковеда, получившего музыкальное образование и преследующего чисто музыкальные цели, это могло бы стать плодотворной, хотя и непростой, работой. Ничего, пусть попотеют.

Асафьев не мог удержаться, чтобы не оркестровать и «Хованщину». Думаю, это было в начале тридцатых, когда он полагал, что все, связанное с Мусоргским, заслужит похвалы и принесет гонорары.

Но события стремительно развивались в направлении «хороших царей», и будущее благоволило «Жизни за царя», срочно переименованной в «Ивана Сусанина». Я люблю Глинку, и меня не смущает, что и Сталин «любил» его, потому что я уверен: вождя и учителя привлекали только назва-

ние – «Жизнь за царя» – и сюжет о том, как русский крестьянин пожертвовал жизнью ради монарха, потому что Сталин уже ждал, чтобы люди стали жертвовать своими жизнями ради него. И вот либретто на скорую руку переработали, слегка подкрасив и немного позолотив, и оно приобрело новый, актуальный вид. В отличие от довольно подозрительной работы Мусоргского, опера Глинки оказалась весьма злободневной: в ней простому человеку четко объяснялось, что к чему и как поступать в критической ситуации, причем инструкции были положены на красивую музыку.

Тогда были обновлены еще две оперы – «Князь Игорь» и «Псковитянка». Власть имущим и вправду нравился заключительный хор «Псковитянки», в котором сливаются голоса бандитов-опричников и трепещущих от ужаса граждан Пскова, с трогательной гармоничностью воспевая самодержавное правление Ивана Грозного. Не понимаю, как это мог написать свободолюбивый Римский-Корсаков! По словам Асафьева это было «всеисцеляющее чувство окончательного торжества действительности». (Дословный перевод с англий ского. Прим. перев.) Да, именно так – мне это недавно попалось. Это – удивительная фразочка, я не могу придумать лучшего примера высокопарно-холуйского стиля. Весь лакейский дух Асафьева – как на блюдечке.

А как еще назвать этот стиль? «Окончательное торжество действительности»! Что еще за «всеисцелящее чувство»? Выходит, мы должны смириться с террором, чистками, политическими процессами и пытками? Значит, за всем этим позором кроется «окончательное торжество»? Нет, я отказываюсь принять «окончательное торжество» злодеев, будь они даже сверхдействительны. Очевидно, мы с Мусоргским – в одном лагере по этому вопросу, а Асафьев – в противоположном. Он – с палачами и угнетателями. Он находил недостатки и в «Князе Игоре», называя личность Га-лицкого темным пятном и утверждая, что несколько непро-

316

317

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

думанных сюжетных линий не соответствуют высокопатриотической концепции «Князя Игоря».

По Асафьеву, Бородин – оптимист, а Мусоргский – пессимист. Асафьев любил литературные игры, в одной из его домашних пьесок Мусоргский говорит Бородину: «Вы руководствуетесь жизнью, а я – смертью». Ну, и что эта чушь означает? Пока мы живы, мы все без исключения руководствуемся жизнью, а когда умираем, то все без исключения руководствуемся смертью. И это не зависит от оптимистической или пессимистической сущности нашей работы. Уж не знаю, хорошо это или нет.

Я никогда до конца не понимал, что значит, когда творческого человека называют оптимистом или пессимистом. Взять, например, меня – кто я? Затрудняюсь с ответом. Когда я думаю о своем соседе135, который живет несколькими этажами выше, я, наверно, оптимист, а по отношению к своей жизни в целом – наверно, пессимист. Конечно, были периоды, когда острая меланхолия и раздражение на людей доходили у меня до предела, но бывало ведь и по-другому. Я отказываюсь делать окончательный вывод в отношении себя.

У нас, в России, любят нападать на беззащитного композитора и обвинять его в самом мрачном пессимизме. Меня множество раз критиковали именно таким образом, но это меня лично нисколько не трогало, потому что всех, кого я люблю: Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Лескова, Чехова, Зощенко – мазали той же краской. Однако я переживаю из-за одной своей работы, я имею в виду Четырнадцатую симфонию. Дело в том, что многие другие мои вещи, попавшие в черный список, казались пессимистичными довольно далеким от музыки гражданам. Было бы даже странно, если бы они сказали что-нибудь другое: такая у них работа. Но в

данном случае симфонию резко раскритиковали и назвали грубой клеветой на человечество мои знакомые и даже друзья, которых огорчило, что «смерть всесильна». При этом они использовали всевозможные высокопарные слова, вроде «красоты», «величия духа» и, естественно, «божественности».

Одно светило136 даже тыкало пальцем в явные огрехи этого недостойного опуса. Я ничего не ответил и пригласил его почтить мое жилище своим исключительным гением, как это делал Зощенко, когда хотел разделить со мной чашку чая. Но светило отказалось, сказав, что предпочитает пить чай в одиночестве, нежели – с таким неисправимым пессимистом. Другого, менее закаленного человека это бы глубоко ранило, но я пережил. Сами видите, какой я бесчувственный, почти что преступный, тип. Кроме того, я не совсем понимаю, из-за чего весь сыр-бор. Очевидно, в душах моих критиков царит ясность и цветут розы, поэтому симфония им представляется грубой и жестокой клеветой на весь свет. Я не могу согласиться с этим. Возможно, они считают, что в нашем совершенном мире человек не может так запросто пропасть. А я считаю, что именно это ему и предназначено: слишком много людей направляют свои незаурядные таланты на то, чтобы привести именно к такому концу. Некоторые перворазрядные гении и будущие прославленные гуманисты ведут себя, мягко выражаясь, чрезвычайно легкомысленно. Сначала они изобретают смертоносное оружие и вручают его тиранам, а потом пишут лицемерные памфлеты. Но одно не стыкуется с другим. Нет таких памфлетов, которые могли бы уравновесить водородную бомбу.

Мне кажется предельным цинизмом опозорить себя таким мерзким деянием, а потом произносить красивые слова. Думаю, что было бы лучше произносить гадкие слова, но не

135

Хачатурян.

136 137

Солженицын. Сахаров.

318

319

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

совершать ничего недостойного. Вина потенциального убийцы миллионов столь велика, что ее никоим образом нельзя смягчить. И, уж конечно, тут не за что ждать похвал.

Вокруг нас слишком много людей, которые, как говаривал Мусоргский, с напыщенностью индюка постоянно поднимают вопрос жизни и смерти. Все это – добропорядочные граждане, всерьез размышляющие о жизни, судьбе, деньгах и искусстве. Возможно, серьезность и честность улучшают их самочувствие. Но не мое.

В человеческом теле постоянно происходят неприятные явления, ставя в тупик медицинскую науку. Поэтому смерть организма неизбежна. Нет никакой загробной жизни. Мусоргский, которого наши новые чиновные славянофилы представляют как очень религиозного человека, я думаю, вовсе не был набожным. Это впечатление возникает, если верить его письмам, а чему еще надо верить? В дни Мусоргского, очевидно, чтение частной переписки тайной полицией не было той разновидностью искусства, какой стало сейчас, и к тому же не было столь широко распространено. В письме Стасову Мусоргский, говоря о смерти Гартмана,138 процитировал стишок:

Мертвый, мирно в гробе спи, Жизнью пользуйся, живущий.

И добавил характерное: «Грубо, но честно».

Он тяжело переживал смерть Гартмана, но не поддавался искушению утешительных мыслей; возможно, он действительно зашел здесь слишком далеко. «Там нет и не может быть никакого мира, там нет и не может никакого утешения. Думать так – слабость». Я всем сердцем ощущаю его правоту, но мой ум продолжает искать лазейки, в голове клубятся разные надежды и мечты. Мой разум тупо твердит: «По-

сле смерти останется созданное при жизни». А этот несносный Мусоргский снова лезет со своим: «Очередная тефтелька (с хреном, чтобы выжать слезу), слепленная из человеческой гордости».

Мусоргский, кажется, стоял лицом к лицу с этим печальным процессом – умиранием – без какой-то сахарной глазури, маскарадного костюма или драпировки. И он даже отрезал себе путь назад, как будто сказал: хватит всего этого. «Кое-что лучше оставить недосказанным». Я тоже оставляю это недосказанным.

138 Виктор Александрович Гартман (1834-1873), архитектор и художник, рисунки которого вдохновили Мусоргского на фортепьянный цикла «Картинки с выставки».

320

321

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

Меня с ранних лет пленила поэзия Маяковского.

Есть такая книга – «Все сочиненное Владимиром Маяковским», напечатанная в 1919 году на плохой бумаге. Она познакомила меня с поэтом. Я был тогда очень молод, мне было всего тринадцать, но мои друзья, молодые литераторы и большие поклонники Маяковского, с удовольствием объясняли наиболее трудные места книги, которая мне так понравилась. В последующие годы я старался не пропустить ни одного его появления в Ленинграде. Я ходил на его чтения со своими друзьями-писателями, и мы слушали его с огромным интересом и энтузиазмом.

Больше всего мне нравилось стихотворение Маяковского «Хорошее отношение к лошадям», я его и до сих пор люблю и считаю одним из его лучших произведений. Сильное впечатление произвело на меня в юности «Облако в штанах», нравились мне и «Флейта-позвоночник» и многие другие поэмы. Я попытался положить некоторые из его стихов на музыку, но не смог. Я считаю, что переложить его поэзию на музыку очень трудно, особенно для меня, так как я еще и те-

перь слышу голос Маяковского и мне хотелось бы передать интонации, с которыми он читал собственные произведения.

В начале 1929 года Всеволод Эмильевич Мейерхольд, который ставил тогда «Клопа», попросил меня написать музыку к спектаклю. Я с радостью ухватился за этот проект. Я наивно думал, что Маяковский в действительности – такой же, каким представляется по стихам. Естественно, я не ожидал, что он носит свою футуристическую желтую блузу, и не думал, что у него на щеке нарисован цветок. Такие глупости в новом политический климате ему бы, наверно, только навредили. Но и вид человека, приходившего на каждую репетицию «Клопа» в новом галстуке, тоже шокировал, потому что в те дни это считалось одним из наиболее явных признаков мещанства.

Маяковский, как я понял, на самом деле любил пожить на широкую ногу, он носил лучшую заграничную одежду: немецкий костюм, американский галстук, французские рубашки и обувь – причем, демонстративно. В стихах он прославлял советские продукты, и его вездесущая реклама к тому времени поднадоела. Но Маяковский презирал те самые товары, которые воспевал. Я убедился в этом на репетициях. Когда Игорю Ильинскому, игравшему Присыпкина, понадобился безвкусный костюм, Маяковский сказал: «Пойдите в универмаг и купите первый попавшийся. Будет то, что надо».

Это были те самые костюмы, которые Маяковский воспевал в своих вдохновенных стихах. Ладно, это – всего лишь очередной пример трагического несоответствия между романтической мечтой и действительностью. Поэтический идеал – в данном случае костюм – это одно, а действительность – в данном случае продукция государственной фабрики – другое. Разница между ними – гонорар поэта. Как говорится, не в галстуке счастье, как, впрочем, и свидетельство благородства. Когда нас с Маяковским представили друг другу на репетиции «Клопа», он протянул мне два

322

323

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

пальца. Я, не будь дурак, протянул ему один, и наши пальцы столкнулись. Маяковский был ошеломлен. Он всегда был хамом, а тут вдруг появилось какое-то ничтожество, от горшка два вершка, которое смеет самоутверждаться.

Я отлично помню этот эпизод, и именно поэтому не реагирую, когда меня пытаются убедить, что этого не было, в соответствии со старым принципом «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда», как сказал некий начальник, увидев жирафа. Разве может «лучший и талантливейший» быть хамом?

Как-то меня попросили принять участие в телевизионной программе о «лучшем и талантливейшем». Они, очевидно, рассчитывали, что я поделюсь воспоминаниями о том, какой Маяковский был внимательный, добрый и вежливый. Я рассказал режиссерам о своей встрече с ним. Они явно смутились и сказали: «Это не типично». Я ответил: «Почему? Это как раз очень типично». Так я и не появлялся в передаче.

Если бы не Мейерхольд, я бы не написал музыки к «Клопу», потому что ни я, ни Маяковский не хотели этого. Маяковский спросил меня, что я уже написал, и я ответил: «Симфонии, оперу, балет». Тогда он спросил, как мне нравятся пожарные оркестры. Я сказал, что иногда нравятся, иногда – нет. Тогда Маяковский сказал: «Я больше всего люблю пожарные оркестры и хочу, чтобы музыка в «Клопе» была точно такой, как у них. Мне не нужны симфонии». Естественно, я предложил, чтобы он пригласил пожарных и обошелся без меня. Мейерхольд замял спор.

Еще раз я чуть не отказался от этой работы, когда услышал, чего требовал Маяковский от одной актрисы. Дело в том, что «Клоп» – слабенькая пьеска, и Маяковский, естественно, опасался за ее успех. Он боялся, что публика не будет смеяться, и решил обеспечить смех довольно дешевым трюком: он потребовал, чтобы актриса, игравшая спекулянтку, говорила с явным еврейским акцентом. По его мнению,

это должно было вызвать хохот. Это был явно недостойный прием, и Мейерхольд попытался объяснить это Маяковскому, но тот ничего не хотел слушать. Тогда Мейерхольд прибег к обману: он велел актрисе делать на репетиции то, чего хотел Маяковский, и убрать акцент во время выступления, так как на премьере Маяковский будет слишком взлнован, чтобы заметить это. И Маяковский промолчал.

Театр Мейерхольда был бедным и всегда испытывал материальные трудности, и все же Маяковский внезапно написал на обложке пьесы: «Комедия в шести действиях», хотя их с тем же успехом могло быть и четыре. Но это увеличивало его авторские отчисления. Думаю, это отвратительно: в конце концов, они были друзьями. Мейерхольд жаловался мне: «Ну как объяснить автору, что надо сократить количество актов?»

Могу с уверенностью сказать, что Маяковский воплощал в себе все те черты характера, которые я терпеть не могу: фальшь, любовь к саморекламе, стремление к шикарной жизни и, самое главное, презрение к слабым и раболепие перед сильными. Для Маяковского основным моральным законом была сила. Он воплощал в себе строчку из басни Крылова: «У сильного всегда бессильный виноват». С той только разницей, что Крылов сказал это в укор, с насмешкой, а Маяковский воспринимал этот трюизм напрямую и соответственно поступал.

Именно Маяковский первым сказал, что хотел бы, чтоб «о работе стихов от Политбюро делал доклады Сталин». Маяковский был главным певцом культа личности, и Сталин не забыл этого, он наградил Маяковского званием «лучшего и талантливейшего». Маяковский, как вы знаете, сравнивал себя с Пушкиным, и даже теперь многие всерьез сравнивают его с Пушкиным. Думаю, наши товарищи ошибаются. Я сейчас говорю не о таланте (талант – вещь спорная), а о позиции. Пушкин «в свой жестокий век восславил свободу и ми-

324

325

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

лость к падшим призывал». А Маяковский призывал к кое-чему совершено противоположному: он обращался к молодежи с призывом «делать жизнь с товарища Дзержинского»139. Это – все равно, как если бы Пушкин призывал современников подражать Бенкендорфу или Дубельту140.

В конце концов, «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Ну так вот, Маяковский не был гражданином, он был лакеем, который всей душой служил Сталину. Он «внес свой лепет» в возвеличивание бессмертного образа вождя и учителя. Конечно, Маяковский не был одинок в этом недостойном занятии, он был лишь одним из блестящей плеяды. Многие русские творческие люди были увлечены личностью нашего вождя и учителя и наперебой создавали работы, воспевавшие его. Кроме Маяковского, я бы назвал тут Эйзенштейна с его «Иваном Грозным» на музыку Прокофьева. Почему-то меня включают в этот список как представителя от композиторской братии: Маяковский, Эйзенштейн… Но я сам не включаю себя в него и убедительно прошу избавить меня от этой чести. Пусть ищут другого кандидата. Мне все равно, кого выберут: Прокофьева, Давиден-ко – «Красного Бетховена» – или Хренникова. Пускай выясняют, кто из них написал самую восторженную песнь о нашем «великом друге и вожде», как говорится в строчке из песни, которую мы пели.

Несметное число людей обращались к образу великого садовода и корифея всех наук. Ему льстили историями об особой сталинской волшебной силе, которая проявлялась при личном контакте. Я слышал некоторые из этих историй. Они все постыдны, и самое постыдное – то, что люди рас-

139Феликс Эдмундович Дзержинский (1877-1926), создатель советской тайной полиции.

140Александр Христофорович Бенкендорф (1788-1844) и ЛеонтийВасильевич Дубельт (1792-1862) – полицейские высшего ранга приНиколае I.

сказывают подобное о самих себе. Одну такую историю рассказал мне кинорежиссер, которого я не хочу здесь называть. Он неплохой человек и неоднократно давал мне работу.

История такая. Сталин любил кино и великое множество раз смотрел «Большой вальс», об Иоганне Штраусе (отмечу, что этот факт не изменил моей любви к Штраусу). Вальс не очень-то похож на лезгинку, и режиссер мог не бояться сталинского гнева. Нравился Сталину и «Тарзан», он пересмотрел все серии. Ну и, конечно, наряду с ними он смотрел все советские фильмы.

То, что он смотрел каждый советский фильм, не отнимало у Сталина много времени, потому что при его жизни снималось очень мало картин, всего несколько в год. У Сталина была следующая эстетическая теория. Из всех снятых картин только малая часть – хорошие, еще меньше шедевров, потому что только несколько человек способны создавать шедевры. Сталин определил, кто способен создавать шедевры, а кто не способен, а потом решил, что нет необходимости в плохих фильмах, и даже – в хороших. Ему были нужны только шедевры. А раз можно планировать производство автомобилей и самолетов, почему бы не планировать и производство шедевров? Это ничуть не сложнее, особенно если имеешь дело с кино, так как кинопроизводство – тоже индустрия.

Поэт может сочинять стихи для самого себя, ему даже не надо записывать их, он может держать их в голове. Чтобы сочинять стихи, поэту даже не очень нужны деньги. Сейчас мы узна?м, что стихи писались и в лагерях. За поэзией трудно уследить. И так же нельзя уследить за композиторами, особенно, если они не пишут балетов или опер. Можно написать небольшой квартет и исполнить его дома с друзьями. С музыкой, конечно, есть некоторые сложности: труднее оставаться вне поля зрения соглядатая. Нужна нотная бумага,

326

327

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Воспоминания Д. Д. Шостаковича, записанные и отредактированные С. Волковым

а для симфоний – даже специальная бумага для партитур, а, как вы знаете, у нас вечная нехватка партитурной бумаги, которую продают только членам Союза композиторов. Но можно сделать самодельную разновидность этой бумаги и писать свои симфонии без разрешения надзирающих организаций, следящих за соблюдением инструкций.

А что может киношник? Это странная профессия, что-то вроде дирижера. Первое впечатление, которое они производят на любого человека, – что дирижер (или режиссер) попросту мешает другим людям, которые пытаются делать свое дело. Да и второе впечатление – такое же.

Чтобы снять кино, нужно много народу и много денег. Сталин стопроцентно регулировал это. Если он приказывал снять фильм, его снимали. Если приказывал прервать съемку, ее прерывали. Это происходило множество раз. Если Сталин приказывал уничтожить законченный фильм, его уничтожали. Такое тоже бывало не раз. По приказу Сталина был уничтожен «Бежин луг» Эйзенштейна, и, что касается меня, то я этим не слишком опечален, потому что я не могу понять, как можно создать произведение искусства на основе того, что мальчик доносит на своего отца. Фильм, естественно, прославлял этого замечательного ребенка.

Вот таким образом великий вождь и учитель решил организовать плановое производство киношедевров. Он последовал рецепту Ильфа и Петрова. В одном из их рассказов человек пришел в издательство и спросил, издают ли они определенный процент скучных, плохо раскупаемых книг. Ему ответили, что, конечно, такое иногда случается, и человек предложил, чтобы его назначили на должность автора этого процента плохих книг.

Формула Сталина состояла в том, что, раз ежегодно создается всего нескольких шедевров, то и снимать надо всего несколько фильмов в год, и тогда каждый из них будет шедевром, особенно если их поручат снимать режиссерам, ко-

торые, по мнению Сталина, уже создали шедевры. Просто, как все гениальное! И так все и происходило.

Я помню, как на «Мосфильме», главной студии страны, снималось всего три фильма: «Адмирал Ушаков», «Композитор Глинка» и «Незабываемый 1919-й». Режиссеры были утверждены, потому что Сталин знал наверняка, что они снимут шедевры, естественно, с его помощью и под его личным руководством. Это были Михаил Ромм, Григорий Александров и Михаил Эдишерович Чиаурели, один из самых больших проходимцев и подлецов, которых я знал. Он был большим поклонником моей музыки, в которой ни черта не смыслил. Чиаурели не отличил бы фагота от кларнета, а рояль – от унитаза.

Съемки запланированных шедевров шли полным ходом, но надо же было случиться, чтобы все три патентованных творца шедевров вышли из строя: Ромм сломал ногу, у Александрова были проблемы с давлением, а Михаил Эдишерович перепил на чьей-то свадьбе. Катастрофа! – ведь советское кинопроизводство должно было работать безостановочно. Все павильоны звукозаписи на «Мосфильме» закрылись, в них порхали летучие мыши. Единственной комнатой, где горел свет, был кабинет директора студии, в котором он сидел ночами и ждал вызова Сталина, потому что Сталин любил звонить ночью.