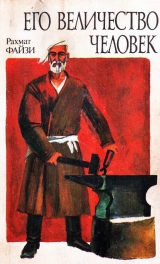

Текст книги "Его величество Человек"

Автор книги: Рахмат Файзи

Жанр:

Детская проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)

–Ну, а теперь? – уже нетерпеливо спросил Кадырходжа.

–Он стал другим. Ночами мне не спится, и я часто думаю о нем. Не верится даже, что это тот же человек. Представить только: он взял одного ребенка, потом второго, третьего... А сейчас у него под крылом шесть детей. Их нужно накормить, напоить, одеть; каждый требует заботы, душевного внимания. Как река, как безбрежная река, сердце этого человека. Я сам многодетный отец. Но одно дело – свои дети, а другое – чужие. Тут надо быть не только отцом, но и педагогом. Вот Макаренко... Вы читали, наверное, Макаренко?

–Читал.

–И Махкам-ака, как Макаренко, педагог от рождения, поверьте мне. Откуда у него столько любви, терпения, выдержки? Он только и твердит: «Сейчас самое важное – забота о них, об их судьбе». Мне кажется, он готов раскрыть объятия всем сиротам на свете.

–А жена, как она? – заинтересованный рассказом Исмаилджана спросил Кадырходжа.

–Меня и жена поражает. Как многие бездетные женщины, она была скуповата, эгоистична, да и детей вроде не любила. Посмотрите, какова Мехриниса сейчас. Эге! Совершенно другой человек. Или ее просто не знали, или она, как и муж, переменилась. Моя старуха мать твердит: «Сынок, это аллах зажег в их сердцах огонь любви и сказал: «Согрейте своей любовью вот этих сирот...»

–Я видел, как трудно Махкаму-ака,– продолжал Исмаилджан,– поэтому был не очень требователен к нему. Ведь он работает и в цеху и дома. Вообще он здорово выручает нас. Уста заметил мое снисходительное отношение к себе и позавчера отчитал меня, да еще как!

–Неужели?

–Говорит мне: «Братец, слава аллаху, руки мои еще сильны, глаза не ослепли. Дети детьми, а работа работой». Я прямо остолбенел.

Дымя папиросой, Кадырходжа внушительно заметил:

–Война и на фронте и в тылу стала испытанием для людей. Испытывает их стойкость, совесть, любовь, нравственную чистоту. Отбирает: хорошее к хорошему, плохое к плохому.

–Одно очень беспокоит беднягу Махкама-ака,– возвращаясь к разговору о кузнеце, сказал Исмаилджан.– Вот уже четвертый месяц нет писем от сына.

–От племянника, что ли?

–Да, но он же усыновил его. Беспокоится Махкам, но старается не показывать своей тревоги.

–Бедняга...– сочувственно вздохнул Кадырходжа и взглянул на часы.– Ну, пошли, братец, поговорим по пути.

Глава шестнадцатая

До отправки эшелона оставалось около часа. Кадырходжа убедился, что Мутабар и Турабджан уезжают вместе. Шепнув дочери, что скоро вернется, он пошел в вокзал.

У входа в зал эвакопункта Кадырходжа встретил Салиеву из горкома партии и спросил про бюро.

–Приглашены руководители республиканских и городских организаций. Бюро будет проводить сам Усман-ака,– сообщила Салиева.

–Ах, как неудачно! Так совпало, что в девять часов и дочка на фронт уезжает, и заседание бюро. Не знаю, что делать,– огорчился Кадырходжа.

–Понимаю, понимаю...– задумалась Салиева.– Погодите! Аксакал ведь здесь. Можно его спросить...– Она потянула Кадырходжу за рукав.

–Нет, нет, неудобно,– начал упираться Кадырходжа.

–Ну, ладно, раз вы такой робкий, пойду сама спрошу,– сказала Салиева.

Через несколько минут, показавшихся Кадырходже очень долгими, она вернулась.

–Просит вас к себе.– Женщина улыбкой старалась ободрить Кадырходжу, у которого от такого известия лоб покрылся испариной.

Кадырходжа вошел в зал, битком набитый детьми. Они сидели, стояли, лежали. Кадырходже показалось, что многие из них мертвы – настолько безжизненны были их позы и застывшие глаза.

Кадырходжа пришел в такое смятение от этой картины, что не сразу увидел приближающегося к нему Ахунбабаева. Лицо у Аксакала было бледное, бескровное и усталое. Он шел медленно, чуть пошатываясь.

–Ишан[46], вы обязательно проводите дочь,– сказал Ахунбабаев, пожимая руку Кадырходже.– Идите, идите, ишан. Если не успеете на бюро, я буду здесь, и мы потом поговорим.– Помолчав, Ахунбабаев добавил: – И не забудьте дочери передать от меня привет.

Кадырходжа поблагодарил Ахунбабаева и бросился на перрон. В шумной толпе возле какого-то вагона он разыскал, дочь. Мутабар радостно улыбнулась отцу, не переставая оживленно разговаривать с провожавшими ее подругами. Тут же около вагона стоял и Исмаилджан. Увидев при свете фонаря хмурое лицо Кадырходжи, он с тревогой спросил:

–Что-нибудь случилось?

Кадырходжа отвел Исмаилджана в сторону.

–Я был в аду, братец, в настоящем аду! – Он несколько раз жадно затянулся папиросой.– Мы еще удивлялись Махкаму-ака! Самый жестокосердный человек не устоит, увидев этот ужас!

Исмаилджан впервые наблюдал Кадырходжу таким взволнованным и растерянным.

–Где же вы были, ака?

–Вокзал забит детьми. Почти все лежат. Бедняжки не подают и голоса. У них нет сил даже попросить воды. Живые трупы. А ведь они люди, дети человеческие, братец!.. А Ахунбабаев там...

Исмаилджан все понял: не было нужды расспрашивать...

И вдруг послышалась команда: «По вагонам!»

Исмаилджан взял Кадырходжу за руку и тихо сказал:

–Ака, пусть ваша дочь не заметит...

–Нет, нет... Ни в коем случае...– Кадырходжа поправил воротник, вытер платком лоб, глаза.

Перед тем как вскочить в вагон, Мутабар попрощалась с друзьями, крепко обняла отца, а потом бросилась к матери и долго не могла оторваться от нее. Только она шагнула наконец к вагону, как Этиборхон громко застонала и лишилась чувств. Женщины подхватили ее, дали понюхать нашатыря, привели в себя, стараясь, чтобы дочь ничего не заметила, но Мутабар, стоявшая на подножке, все увидела, все поняла.

Протяжно погудев на прощание, поезд тронулся и пошел, быстро набирая скорость. Кадырходжа долго смотрел ему вслед. Блестели при электрическом свете рельсы, перемигивались семафоры, пересвистывались на путях маневровые паровозы. Кадырходже казалось, что поезд навсегда увез частицу его сердца. Он попросил Исмаилджана отвезти жену, а сам торопливо зашагал к зданию вокзала.

Заседание бюро, видимо, началось недавно. Кадырходжа хотел присесть на стул у входа, но Ахунбабаев увидел его и жестом указал на свободное место в первом ряду. Ступая как можно осторожнее, Кадырходжа прошел вперед.

Председательствовал Усман Юсупов. Обсуждался вопрос о приеме и размещении детей, прибывающих из пострадавших от войны городов и деревень. Заслушивались короткие сообщения специальной республиканской комиссии по размещению. Представитель Наркомпроса[47] республики, член комиссии Хамидов доложил об увеличении количества мест в детских домах, об открытии новых детдомов, об одежде, топливе и продовольствии для прибывших детей.

–На сегодняшний день,– сказал Хамидов,– приняты и размещены двадцать семь тысяч триста девятнадцать детей, не считая тех, кого жители города взяли на воспитание.

–А дети, лежащие здесь, в соседнем зале, в какой счет они включены? – жестко спросил Усман Юсупов.

–Сегодня прибыло два эшелона, товарищ Юсупов. Не успели. Мы-то успели бы, но транспортное управление задержало,– виновато опустил голову докладчик и сошел с трибуны.

–Товарищ Хамидов! – горячо заговорил Юсупов.– За стеной стонут дети. Преступление, что они еще здесь! Преступление перед народом, перед Родиной, перед нашими фронтовиками! – Юсупов, сжав пальцы в кулак, резко под нимал и опускал руку, сопровождая слова жестом. Он говорил громко, отрывисто, точно вбивая фразы: – Когда в Государственном Комитете Обороны нас спросили, сколько людей узбеки могут принять под свой кров, мы сказали: примем столько, сколько будет нужно...

По залу словно волна прошла. Многие вскочили со своих мест, заговорили одновременно. Стало шумно.

–Тише! – крикнул Юсупов.

Все вмиг смолкли, и в напряженной, наэлектризованной тишине опять зазвучали веские слова, сопровождаемые энергичными жестами:

–На работников, не чувствующих ответственности за это дело, надо накладывать партийные взыскания. Руководитель, проявляющий бездушное отношение к детям, заслуживает беспощадного осуждения.

Гнетущее безмолвие, опустившееся на зал после речи Юсупова, нарушил начальник управления Наркомздрава Аминов. Он говорил тихо, точно боялся разбудить спящего ребенка. Подробно рассказал Аминов о том, как налажено лечение больных и раненых. Кадырходжа узнал, что организовано специальное медицинское наблюдение за грудными детьми, взятыми на воспитание, налажено снабжение их молоком. И опять Кадырходжа тепло подумал о Махкаме– ака: побольше бы таких!

Соседом Кадырходжи оказался немолодой, тучный секретарь райкома Шакасымов. Он тоже попросил слова.

–Я хочу внести несколько конкретных предложений по вопросу о размещении вновь прибывающих детей и по вопросу об усыновлении детей населением. Предлагаю принять обращение к населению, призывающее взять детей на свое попечение, опубликовать это обращение на страницах газет и передать по радио.

В зале поднялся шум. Кто-то громко спрашивал: «Ну, а что потом будет? Потом?» И опять Юсупов призвал зал соблюдать тишину.

–Очень уместный вопрос: что же будет потом? Изложу конкретно,– сказал осмелевший Шакасымов.– Население каждого района должно обсудить обращение и решить, что оно сможет сделать для прибывающих детей.

Шакасымов сел, но зал продолжал шуметь, и вскинутых рук оказалось не меньше десяти. Юсупов, пробежав глазами по рядам, предупредил:

–Говорить нужно кратко, конкретно... Товарищ Салихов.

–Я категорически против предложения Шакасымова о поголовной «мобилизации» населения,– с места сказал Салихов.

–Товарищ Миркаримов.– Юсупов уже не садился.

Поднялся худой человек очень маленького роста. Его голова едва возвышалась над сидящими.

–Шакасымов сам, по-моему, не до конца осмыслил свои предложения. Такое дело, как принятие детей в семью, не осуществить с помощью постановления.

–Товарищ Стрельцов!

Встал голубоглазый мужчина с рыжеватыми, прокуренными усами.

–Я знаю кузнеца Махкама-ака. Познакомился с ним здесь, на перроне, в тот день, когда прибыл первый эшелон. Пришел он с женой. Никто к нему не обращался, и он не давал никакого обязательства. Просто услышал и не смог усидеть дома... Пришел прямо сюда. Если бы ему дали волю, он тут же взял бы из вагона первого попавшегося ребенка и увел с собой. Вы его помните, наверное, Юлдаш-ака? – Стрельцов посмотрел на Ахунбабаева. Аксакал утвердительно кивнул головой, и Стрельцов продолжал: – Желающих взять детей и в тот день пришло сюда немало. А что было потом? Что теперь? Каждый день сотни, тысячи людей выходят встречать детей. Повторяю, выходят и без всяких торжественных обещаний берут ребят на воспитание. Без всякой шумихи берут, без оговорок. Знают ли руководители районных организаций о том, что Махкам-ака усыновил шестерых? Кто-нибудь побывал у него дома? – Стрельцов взглянул на районных руководителей в надежде услышать от кого-нибудь из них «да». Но все молчали.– А ведь навестить кузнеца следовало бы, ну, скажем, надо было, по крайней мере, прийти поздравить с ребенком, по замечательному узбекскому обычаю. А руководитель организации, где работает Махкам-ака, не знаю, присутствует ли на бюро этот товарищ...

Кадырходжа невольно заерзал на месте, опустил голову, стараясь быть незаметным.

–Известно ли ему, какая Махкаму-ака нужна помощь? Усыновление или удочерение – это дело, совершаемое по зову сердца. Таких людей, как Махкам-ака, приласкавших, пригревших детей, мы должны почитать, поощрять всемерно, но никаких поголовных обязательств брать нельзя.

–Считаю, что вопрос ясен,– сказал Юсупов, обращаясь к поднимавшим руки.– Давайте прекратим прения. А в заключение слово предоставим товарищу Ахунбабаеву.

–Недавно мы были на фронте,– не спеша начал Аксакал.– Поехали туда не с пустыми руками – повезли фронтовикам подарки. В составе нашей делегации были работники искусств, писатели. Думали, что и подарки и концерт поднимут настроение солдат, воспрянут они духом. Так и получилось. Наши подарки оказались очень нужными, выступления всем пришлись по душе. Но особенно большую радость нам доставило другое. При встрече с каждым бойцом, с каждым офицером мы слышали: «Спасибо, что приютили наших детей. Это самый бесценный подарок».

В городе мы пока разместили более тридцати тысяч детей. Только в городе. Тридцать тысяч – это не просто голая цифра. Тридцать тысяч душ. Попробуйте представить, что у многих живы матери, отцы, деды, бабушки, сестры, братья. Все они или на фронте, или работают для фронта. И все они станут сражаться и трудиться упорнее, яростнее, если будут знать, что их дети в безопасности. Вот это и есть тот бесценный подарок, о котором говорили фронтовики. Дети вырастут, станут взрослыми, нашими наследниками, преемниками. Вы ведь понимаете, как много это значит... Здесь говорили об обращении, об обязательствах. Какое обращение, какие обязательства? Все это, на мой взгляд, ненужная выдумка.– Аксакал показал рукой на видневшийся из окна перрон.– Приходите на вокзал каждый день – и увидите сами, как течет сюда рекой людская толпа. Пойдите в детские дома – узнаете, что и туда непрерывно стекаются люди, чтобы усыновить чужих детей. В этом живое сердце народа, его добрая и щедрая душа.

Государство в состоянии содержать детей. Найдем и помещение для них, и одежду, и продовольствие. Но детям, лишенным родителей, насмотревшимся на ужасы войны, детдом не заменит материнскую ласку и отцовскую любовь. Надо понимать разницу между содержанием и воспитанием. Важно, чтоб люди брали ребенка на воспитание по велению сердца, твердо решив стать этим детям отцами и матерями.

Кадырходжа, не шевелясь, слушал и думал о детстве Аксакала, вышедшего из семьи бедного чайрикёра[48], думал с восхищением о том, сколько душевной доброты в этом обремененном многочисленными обязанностями, загруженном важной работой человеке.

–Народ мудр, он знает, что делает. Сейчас не только в Ташкенте – во всей республике тысячи семей окружают лаской сирот. В иных семьях по два-три осиротевших ребенка. Если простой кузнец, усадив вокруг дастархана шестерых детей, делит с ними свой хлеб насущный – низкий наш поклон такому человеку. Мы должны всячески поддержать бесценное начинание нашего земляка. В сущности, его поступок – это и есть норма родственных связей, дружбы, братства. Это обычай, присущий новым людям новой эпохи. Весь народ, все человечество одобряет этот обычай, восхищается им... Злое дело недолговечно. Война окончится, и изверги будут уничтожены. Наступят мирные времена. Но эти дети, став взрослыми, до конца жизни будут помнить любовь и ласку узбекского народа. Они ничего не забудут сами и будут свято передавать эту память из поколения в поколение.

Каждое слово Ахунбабаева выражало сокровенные мысли присутствующих. Это чувствовалось по выражению их лиц, по глубоким вздохам, раздававшимся время от времени в зале. Кадырходжа был взволнован. Ему казалось, у него шире раскрылись глаза на мир, теперь он сможет видеть и то, что прежде было скрыто временем, расстоянием, повседневными заботами.

Заседание бюро приближалось к концу. Секретарь горкома зачитал список организаций и фамилии их руководителей, ответственных за встречу и размещение эвакуированных. Среди этих фамилий удивленный Кадырходжа услышал и свою. С этой минуты Кадырходжа Абдуллаходжаев уже в полной мере отвечал за каждого ребенка, за его настроение, самочувствие. Кадырходжа понимал, что новых забот будет много, но он был горд, что и его не забыли, что и он будет участвовать в огромном и важном деле.

Люди расходились не спеша, с воодушевлением обсуждая решение бюро. Кадырходжа топтался на месте, не зная, следует ли ему подойти к Аксакалу. Ахунбабаев сам заметил его.

–Ну как, проводили дочь? – приветливо спросил он.

–Проводил. Передал от вас привет. Она очень благодарила.

– Пусть будет жива-здорова! – И Аксакал, кивнув Кадырходже, вышел из зала.

Глава семнадцатая

Абдухафиз, как и его отец, долгие годы работал на кожевенном заводе. Как только в Ташкент прибыло оборудование первого эвакуированного завода, Абдухафиз вместе с товарищами принял участие в восстановлении предприятия. За восемь дней закончилось возведение одного из основных цехов; не прошло и двух месяцев, как завод начал вырабатывать продукцию для фронта.

Кто поверил бы раньше, что за такой короткий срок можно собрать сотни сложнейших машин! Абдухафизу сделанное казалось чудом. Люди не считались со временем; день был или ночь – это никого не интересовало. Оставались ночевать здесь же, у рабочих мест, или в брезентовых палатках и бараках, наспех сооруженных неподалеку. Холод, непогода, скудная еда не влияли на энтузиазм рабочих. И те, кто, словно мать свое дитя, бережно перевез завод в Ташкент, и те, кто с распростертыми объятиями встретил приехавших, работали на одном дыхании, не жалея сил.

Беда свела в столице Узбекистана братьев одной великой семьи. Только не позволила им сначала весело поговорить о житье-бытье, а потом уж дружно приступить к работе. Брались за работу сразу, с первой же минуты.

После восстановления завода Абдухафиз мог бы вернуться к прежнему – к ремеслу кожевника. Но за эти два месяца новое предприятие и его люди стали ему так близки, что оставить их Абдухафиз считал нечестным. Дело дошло до райкома: там ведь заботились и о кожевенном заводе тоже. Но Абдухафиз был непреклонен и остался работать на эвакуированном предприятии. Что он там делал, какую должность занимал, что выпускал его завод, об этом никто не знал. Ариф-ата, больше всех старавшийся разузнать у Абдухафиза про его жизнь, так ничего и не добился.

–Как поступил ты на этот завод, стал вдобавок еще и немым,– сердился Ариф-ата, намекая на хромоту Абдухафиза.

–Я механик. Разве вам этого мало? – отшучивался Абдухафиз.

–Или и тут ты дубишь кожу? – не сдавался Ариф-ата.

–Еще как дублю! Такую кожу дублю...– И Абдухафиз, смеясь, спешил перевести разговор на другое.

Постепенно Ариф-ата перестал спрашивать. На эвакуированных заводах, на других крупных предприятиях работали тысячи людей, но никто не говорил, что они выпускают. Понятно, эти предприятия изготовляли не коромысла и совки, а важную продукцию для фронта.

Замира, жена Абдухафиза, пошла работать на эвакуированный завод, за ней потянулись соседки. Те, кто не мог идти на завод, брали работу домой. Абдухафиз диву давался, глядя на женщин. Когда-то невозможно было их уговорить вступить в артель, где стегают одеяла, а сейчас они сами добровольно дни и ночи сидели за работой.

Тревога за близких, ушедших на фронт, трудная жизнь лишили людей душевного покоя, сделали их нервными, раздражительными. Надо было с ними разговаривать особенно тактично, уметь ободрить умным словом – это теперь стало важно, как воздух и вода. Старый Ариф-ата был в таких делах незаменим. Он умел найти подход к человеку, умел расположить к откровенной беседе.

Вот и сегодня Абдухафиз спешил на встречу с Арифом– ата, с которым они договорились навестить Кандалат-биби.

–Слава аллаху,– сказал Ариф-ата, увидев Абдухафиза.

–Пойдемте быстрее к Кандалат-биби. Меня эта забота давит, как гора. Весь день Думал только о ней.

–Э, кому такое по душе? Но что же делать! Если мы не скажем ей про похоронную, не постараемся утешить ее, кто сделает это? А с чего начинать, я и сам не знаю.

–Ну, пошли.– Абдухафиз поудобнее взялся за костыли.

–Послушай-ка, давай позовем и атын[49]. Все же лучше, если мы придем с женщиной! – предложил Ариф-ата.

Ариф-ата был прав, и Абдухафиз не стал возражать. Решили по пути зайти за Икбал-сатанг.

После похорон Салтанат Кандалат-биби сильно сдала. Выглядела плохо – болезненно-желтая, исхудавшая, морщинистая, она одиноко сидела в своем просторном дворе, облачившись во все черное. Абдухафиз добился разрешения привезти тело Салтанат домой, однако заупокойную молитву пришлось читать над закрытым гробом: врачи категорически запретили открывать его. Кандалат-биби, увидев гроб с телом дочери, упала тогда замертво. Абдухафиз боялся, как бы и сейчас не случилось того же.

Кандалат-биби, увидев гостей, медленно поднялась, поздоровалась с ними и направилась было к тахману[50], но Икбал-сатанг опередила ее. Ловкими движениями Икбал достала и расстелила курпачу. Прочитав короткую молитву, Ариф-ата стал расспрашивать Кандалат-биби о здоровье, о житье-бытье.

–Все никак не могли выбраться навестить вас,– извиняясь, говорил он.– Заботы, общественные дела. Не время сидеть сложа руки. Абдухафиз тоже работает с утра до ночи, так что простите, что давно не были.

–Я не обижаюсь, пачча. Спасибо вам. Хорошо, что не забыли меня. Читаю за вас молитвы...– слабым голосом отвечала Кандалат-биби.

–Давно ли нет писем от Сираджиддина? – спросил Ариф-ата.

–Как случилось... с дочкой, было одно письмо, и на этом все. Отправила ему шесть писем, ни на одно нет ответа.

–Так бывает. Долго не пишут – и вдруг приходит письмо. Некоторые приезжают и сами... Вот от племянника Махкам-бая тоже давно нет вестей,– утешал женщину Ариф-ата.

–От сына Карима-палвана[51] уже пять месяцев нет ни строчки,– вмешалась в разговор Икбал-сатанг.– А помните Султанхана с Пасткучи? Так его сын, оказывается, был ранен, а теперь сам приехал в отпуск.

–О, бедняга... Значит, есть и такие, что приезжают? – У Кандалат-биби в глазах впервые мелькнул живой огонек.

–Конечно! И Сираджиддин вернется.

–Да сбудутся ваши слова! Пришло бы хоть письмо,– сказала, утирая слезы, Кандалат-биби.

–А вы не пробовали написать командиру? – спросил Абдухафиз, думая о том, что вряд ли хватит у них сил сообщить этой несчастной женщине о новом горе.

–Нет. А как это сделать, кому писать, Абдухафиз?

–Надо писать по тому же адресу, но на имя командира части. Дайте адрес, я сам напишу.

–Спасибо, сынок, хорошо, что ты у меня есть.– Кандалат-биби, не вставая с места, отвернула край кошмы, достала несколько конвертов, и отдала Абдухафизу.

Ариф-ата незаметно бросил взгляд на Икбал-сатанг, как бы спрашивая: «Мне начинать или вы сами?» Та прикусила губу и слегка качнула головой, что означало: «Я не могу». Ариф-ата нервничал, не зная, как подступиться. Сейчас самое время, а то Кандалат-биби вот-вот заговорит о муже и о том, что от него тоже нет писем. Тогда будет еще труднее.

–Я говорю, вашей дочери так уж было написано на роду,– начал Ариф-ата издалека,– она достойна попасть в рай, янга. Словно русалка, попавшая в рай, она...

–Лучше бы мне лечь в могилу вместо нее... Не верится, что она умерла, кажется, вот-вот войдет в калитку, улыбнется...– Крупные слезы опять потекли по впалым щекам бедной женщины.

–Не горюйте, янга, что поделаешь!.. От Шахабиддина, кажется, давно нет писем? – решился наконец Ариф-ата.

–Да! – сказала Кандалат-биби.

–Что ж, янга...– Ариф-ата с трудом подбирал слова.– Дай аллах вам терпения, выдержки. Будьте крепки как сталь. Мы пришли к вам, услышав одно известие...

– Значит, правда? – угасшим голосом произнесла Кандалат-биби и низко опустила голову.

Ариф-ата с удивлением посмотрел на Абдухафиза. Икбал-сатанг тоже ничего не могла понять. О чем она? О какой правде говорит?

–Да что ж вы молчите, пачча? – спросила Кандалат-

биби, не меняя напряженной позы.

–Нет, это самое... Вы слышали что-нибудь? – растерянно выдавил из себя Ариф-ата.

–Слышала... Значит, и вам пришло письмо?

–Пришло,– развел руками Ариф-ата.

–От кого? От того же пулеметчика?

–Нет. От самого командира.

–Похоронная? – Кандалат-биби подняла в короткий миг еще больше осунувшееся лицо. Потом она снова резко уронила голову на грудь. Из глаз покатились слезы.

Шли минуты, но женщина сидела неподвижно. Все молчали. Наконец Кандалат-биби выпрямилась, снова подняла край кошмы, достала письмо. Абдухафиз взял его, начал читать про себя. Кандалат-биби сжала руки и, казалось, забыв, что у нее люди, не обращаясь ни к кому, запричитала:

–И в чем же я провинилась... Не сказав ни слова, отец и дочь... Точно сговорились... Уж раз сговорились, что ж меня-то оставили, взяли бы с собой...

–Не убивайтесь, апа, сейчас такое горе у многих. У вас есть сын. Пусть он будет жив-здоров! И вы свое здоровье поберегите! – не выдержав заунывных причитаний, воскликнул Ариф-ата.

–Ой, на что мне здоровье? Кому я нужна? Пусть аллах пошлет мне скорую смерть,– с отчаянием проговорила Кандалат-биби и перестала причитать.

Прочитав письмо, Абдухафиз глубоко вздохнул и положил конверт рядом с Кандалат-биби. Ариф-ата держал в руке похоронную, не зная, отдать бумагу вдове или повременить немного.

–Есть у Шахабиддина две сестры,– тихо заговорила Кандалат-биби, взяв себя в руки.– Обеих он сам выдал замуж, обеим заменил отца. Их мужья и дети тоже на фронте. Я еще не говорила им ничего. Теперь нет другого выхода... О аллах, придется и им перенести горе!

Погрузившийся в глубокое раздумье Ариф-ата сидел, не отрывая взгляда от похоронной, и перед его глазами стоял Шахабиддин. От слов женщины у старика сжалось сердце. Какая выдержка! Сама перенесла одно за другим два несчастья, а еще жалеет сестер мужа...

Икбал-сатанг и Абдухафиз молчали. Что они могли сказать? Не было на земле слов, способных утешить несчастную женщину.

–И народу бы надо объявить о его смерти, оплакать, как полагается, покойника...

Кандалат-биби не могла больше говорить, снова умолкла. Опять наступила гнетущая тишина. Абдухафиз тайком глянул на Арифа-ата. Тот, в свою очередь, сдвинул брови и выразительно посмотрел на Абдухафиза. Этот взгляд Абдухафиз понял так: пусть выскажется, пусть отведет душу, нам спешить отсюда не следует.

–Пачча,– снова послышался печальный голос Кандалат-биби,– как это сделать, как поступить, когда покойника нет дома?

–С муллой Шахабиддином мы были как родные братья. Пусть его нет с нами, все равно надо проводить его на тот свет. Соберемся, помянем. Это наш долг и обязанность. Сам возглавлю поминки, как сумею.

–Спасибо вам. Вот, оказывается, что значит иметь добрых друзей. Я поняла это, когда постигло меня горе. Вроде ничего я не сделала хорошего людям, а все – стар и млад – приходят, навещают.

Абдухафиз громко проглотил слюну и перевел дыхание. Словно язык прилип к горлу у Икбал-сатанг. Только Ариф– ата, тяжело вздохнув, несмело сказал:

–Вам бы кого-нибудь из эвакуированных взять к себе.

–О, я бы рада! Сама не решилась сказать об этом. Есть же, наверное, еще неустроенные люди... Может, такую, как я, старушку... Все равно кого...

–Мы подумали, что вы в таком горе, не до того вам.– Ариф-ата заговорил увереннее, ободренный словами самой Кандалат-биби.

–До того или не до того, а это лучший выход, пачча. Вон сколько комнат пустует. Не забирать же мне их с собой в могилу...– взволнованно сказала Кандалат-биби.

–Подумаем, хола,– успокоил ее Абдухафиз.

–Я согласна, а вы уж поступайте как угодно. Спасибо вам... Да, Абдухафиз, когда будет какой-то ответ от командира моего Сираджиддина, сообщи, пожалуйста, сразу.

–Обязательно, хола. А письмо напишу сегодня же.

–Дай аллах тебе счастья в жизни, сынок!

Все встали с места. Ариф-ата прочитал краткую молитву. Кандалат-биби, склонившись, сложив руки на груди, снова застыла. Заныло ее сердце, чуть отогретое дружеским теплом. Она опять осталась одна...

Домой возвращались молча. Ариф-ата шел по дороге; Абдухафиз, постукивая костылями, шагал по тротуару, а где– то позади медленно, устало плелась Икбал-сатанг.

В конце улицы Ариф-ата внезапно остановился и так глубоко вздохнул, что Абдухафизу показалось, будто рядом

фыркнула лошадь.

–Честь и хвала... Откуда у человека столько выдержки, а?

–Я тоже поражен, отец.– Абдухафиз прислонился к

столбу, разминая затекшую руку.

–Оказывается, она все знала, а мы тут ломали голову, как ей сообщить о муже,– промолвила, подходя, Икбал– сатанг.

–Как вынести такое? – заговорил Ариф-ата.– Я знаю Кандалат-биби с того дня, как она вошла в этот дом. Она была всегда неуравновешенной, часто волновалась без повода. Бывало, покойный Шахабиддин чуть задержится в чайхане, она тут же начинает нервничать. Шахабиддин знал это и всегда спешил домой. Помнишь, Абдухафиз, составляя подворный список, мы поздно вечером заходили к Кандалат– биби?

–Да, в тот вечер, когда провожали Батыра...

–Ну, вот. Кандалат-биби сидела тогда у порога, ожидая дочь. Ведь знала, куда и с кем ушла Салтанат, а готова была уже бежать в милицию, сообщать, что дочь пропала. Мы тогда так ей и не сказали, зачем пришли, наврали и ушли,

обманув, как маленькую...

–Надо будет скорее поселить к ней кого-нибудь. Слышите, Икбал-сатанг? – Абдухафиз обернулся к Икбал.

–Слышу, слышу. Через три-четыре дня, говорят, еще люди прибудут.

Они двинулись дальше.

–Если найдем подходящую женщину, это поддержит ее... Абдухафиз, а кто написал ей о гибели мужа? – спросил Ариф-ата.

–Солдат по фамилии Кулаковский. Они с Шахабиддином-ака были пулеметчиками. Пишет, что во время боя осколок мины попал Шахабиддину в голову.

–О аллах! В голову?

–«Мы,– пишет солдат,– были с ним назваными братьями, собирались после войны вдвоем приехать в Ташкент». Шахабиддин часто повторял имена жены, сына, дочери. Сам этот парень отнес тело Шахабиддина в березняк, похоронил его вместе с боевыми товарищами. В конце письма Кулаковский написал, бедняга, и о своем горе.

–Что он написал? – заинтересовался Ариф-ата.

–Его родное село сожгли фашисты, а жителей куда-то угнали. Тех, кто успел скрыться, отправили в тыл. Он просит выяснить, нет ли в Ташкенте его жены и двух малышей. Из Белоруссии... А еще пишет, что на фронте много говорят о нас, ташкентцах. «Радует ваша забота о детях» – так и пишет.

–Выходит, и на фронте об этом знают? – удивилась Икбал-сатанг.

–Как же! Читают в газетах. А потом, те, кого вы сами размещали, пишут мужьям, братьям, сыновьям,– объяснил Абдухафиз.

–Послушай, Абдухафиз, не написал ли тот парень имена своих детей? – робко спросил Ариф-ата.

–А зачем они вам? – спросил Абдухафиз.

–Поискали бы! Вдруг отыщутся? Мулла Махкам вот так и нашел одного ребенка...

–Имена детей Кулаковский не назвал. Но я буду писать ему, поблагодарю за внимание к Шахабиддину-ака, тогда спрошу и про детей.

–Было бы замечательно! Если найдутся его дети, представляешь, как будет счастлив боец!

Незаметно собеседники приблизились к чайхане. По той стороне Анхора – заметил зоркий Абдухафиз – шел Махкам-ака и нес что-то на спине. Кузнец перешел мост, и тут его увидели Ариф-ата и Икбал-сатанг.

–Куда держите путь, мулла Махкам? Я только что говорил о вас. Легки вы на помине.– Ариф-ата пожал руку кузнецу.

–Добрый день. По какому делу я потребовался вам? – спросил Махкам-ака.

–Просто вспомнили вас. А куда путь держите?

–К перекупщику Туле. Хочу сдать вот это.– Махкам– ака указал на мешок, из которого виднелся край свернутого ковра.

–Счастливой дороги. Дома все благополучно? Как растут малыши? Есть ли письма от сына?

–Спасибо, ака... Дети растут, а сын что-то перестал писать. Послал письмо в часть – тоже молчат.