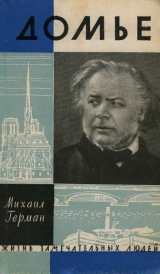

Текст книги "Домье"

Автор книги: Михаил Герман

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)

Возвратившись домой, он рисовал на обрывках бумаги – пером, кистью, карандашом, рисовал фигуры, головы, отдельные сцены, вспоминал выражение лиц, запомнившийся почему-нибудь жест, изгиб тела.

В последнее время он пристрастился к рисованию свинцовым карандашом и пером. Малопривычная техника толкала на новые поиски: легкий штрих помогал найти лицо абсолютно точно, без всяких компромиссов. Из тонкой паутины черных штрихов лица выступали постепенно, в случайных линиях неожиданно появлялся намек на морщину, на улыбку. Шаг за шагом он приучался ценить тонкости своего ремесла.

В рисунках и литографиях Домье судейские не стали примитивными носителями лицемерия. Это были люди во всей их сложности – умудренные долгим опытом, по-своему одаренные и превосходно владеющие собой. Жесты их отличались отменной выразительностью, лица легко делались грозными, гневными или сочувствующими, шуршащие мантии развевались, как рыцарские плащи. Судебные процессы были великолепными и впечатляющими спектаклями. И только легким намеком Домье подсказывал зрителям, каково настоящее лицо юристов, давая понять, что это всего лишь актеры, которым хорошо заплатили.

За кулисами, еще не облачившись в свои черные доспехи, они спокойно обсуждают предстоящий спектакль: «Итак, коллега, вы будете сегодня выступать против меня за то, что я защищал три недели назад в подобном же деле… Смешно!..» – «Ну, разумеется, я приведу те самые доводы, которые вы приводили против меня… Это так забавно, если понадобится, мы сможем подсказывать друг другу».

Здесь, в суде, лицемерие было отлито в совершенную и законченную форму, вооружено томами законов, облечено властью и возведено на пьедестал. Так и рисовал Домье «людей юстиции» – как оживший символ всесильного лицемерия.

Но литографии не могли исчерпать огромный запас впечатлений, накопленный во Дворце правосудия.

То, что запоминалось острее всего, Домье воспроизводил в цвете. Иногда он подкрашивал акварелью карандашные рисунки, иногда писал маслом. На бумаге, дереве, холсте появлялись черные силуэты юристов, то выхваченные из полутьмы солнечным лучом, то почти слившиеся с сумраком каменных переходов. Несколькими мазками Домье намечал лицо адвоката, мелькнувшее где-то в коридоре, головы совещающихся судей. Он не делал законченных картин, но шаг за шагом вспоминал, создавал заново мир «людей юстиции», очищенный от сумятицы случайных впечатлений. Хищные силуэты судейских, развевающиеся, как крылья, рукава черных мантий, белые пятна жабо и связок бумаг приобретали значение зловещих символов. Каждая деталь значила безмерно много там, где деталей почти не было.

На одном из полотен Домье написал трех адвокатов в пронизанном солнцем зале, своды и стены которого тают в раскаленном горячем свете. На холсте нет почти ничего, кроме этого света и темных глухих фигур. Домье сохранил лишь самые главные детали, чуть наметил лица: один мазок обозначил округлость шеи, одно пятно – белое крахмальное жабо, легкий взмах кисти вылепил нос… Черные фигуры, как олицетворение самодовольной и мрачной юстиции всех времен и эпох, неколебимо царили в картине. Но резкие жесты, почти карикатурные лица вносили неожиданное беспокойство в торжественное величие средневековых мантий. В картине неожиданно и резко сочеталось спокойствие с острым гротеском.

Домье жадно нащупывал в своих впечатлениях элементы непреходящего, искал лицо века с его смешными и печальными противоречиями.

Дворец правосудия открыл ему характеры заостренные, подчеркнутые, как в театре, неожиданные эффекты света. Одежда юристов как нельзя лучше выражала их сущность. Казалось, захоти они разыграть пародию на самих себя, им не найти было бы лучших костюмов.

Кто из живописцев писал этот странный мир? Были жанровые картинки, парадные портреты, но никто еще не передал до Домье живой облик «людей юстиции».

Домье снова оказался на нехоженой дороге. Его современники не видели ничего достойного искусства в скучных и прозаических буднях суда. Да и сам Домье, набрасывая кистью воспоминания о Дворце правосудия, еще только размышлял, искал, спорил с самим собою.

Не оставлял Домье и скульптуры – старого своего увлечения. Глиняные раскрашенные бюсты министров и депутатов, так развлекавшие его друзей, он продал Филипону, оценив каждый по пятнадцать франков. Домье совершенно не дорожил своими работами: сделав рисунок, он отбрасывал его прочь и не интересовался больше судьбой этого листа бумаги. Домье увлекал лишь самый процесс работы, то, что он открывал для себя. Жоффруа Дешом иногда делал гипсовые отливки со статуэток Домье, но случалось и так, что глиняные фигурки рассыхались и разваливались, забытые своим создателем.

В поисках типа, цельного образа скульптура оказывала огромную помощь. В ней жест, движение были видны со всех сторон, малейшая неточность, вялость контура сразу бросались в глаза. В ателье появились небольшие, около полуметра высоты, фигурки из обожженной глины. Мастерская постепенно заселялась. Домье даже не пытался продавать свою живопись, и десятки холстов и досок загромождали все углы комнаты.

Однажды вечером, когда Домье работал за своим столом, Мишель Паскаль лепил его портрет. Это был барельеф в профиль. Домье за работой забывал, что на него смотрят, и Паскаль видел лицо своей модели лишенным того натянутого выражения, которое всегда приобретала физиономия Домье, если его заставляли позировать.

Постепенно из глины выступали контуры вздернутого носа, длинные пряди пышных волос, чуть выпяченные губы, лицо так хорошо знакомое жителям «колонии Сен-Луи». Паскаль проводил уже не первый вечер рядом с Домье и поражался его удивительной трудоспособности, можно было подумать, что Домье никогда не отдыхает. Как-то Паскаль спросил:

– Слушай, Домье, тебе ведь здорово достается. Как ты еще ухитряешься писать и лепить?

– Конечно, мою тачку тащить нелегко! – ответил Домье.

Больше от него ничего не удалось добиться. Лишь изредка, когда приходилось уж очень трудно, он говорил друзьям о своей «тачке», да и то словно подсмеиваясь над собою.

Жизнь на острове Сен-Луи шла изолированно от всего Парижа. Обитавшие здесь художники и литераторы не часто бывали в «городе», предпочитая общаться между собою.

Через три дома от жилища Домье на набережной Анжу стоял особняк, сооруженный почти двести лет назад, в пору царствования Людовика XIV, когда остров Сен-Луи еще только начинал застраиваться. Переходя от владельца к владельцу, здание в начале сороковых годов XIX века было разделено на квартиры и стало сдаваться внаем. В этом доме, известном под названием «Отель Лозан», или «Отель Пимодан», лучшее помещение снимал Жозеф Фердинанд Буассар де Буаденье – художник, литератор и музыкант. Он был богат, еще довольно молод и наделен разнообразными талантами. Свою роскошную квартиру в «Отель Пимодан» он превратил в клуб, где вечерами собиралось большое и пестрое общество.

Домье часто заходил к Буассару на правах соседа и собрата по искусству и проводил здесь свободные вечера. Все в этих комнатах говорило о богатстве и постоянно удовлетворяемых прихотях избалованного, но тонкого вкуса: просторный салон с полированными панелями по стенам, мебель в стиле Людовика XIV, драгоценный клавесин XVIII века, крышка которого была расписана кистью Антуана Ватто; торжественная столовая с большими живописными панно, посвященными истории Дон-Кихота; кокетливый будуар, отделанный богемским стеклом.

Их было немало в жизни Домье – вечеров в «Отеле Пимодан».

…Свечи в старинных шандалах озаряют большой салон теплым мягким светом, вызывая воспоминания о минувшем кокетливом веке. Их мерцающие огоньки отражаются в высоких окнах, за которыми лиловеют ранние зимние сумерки. В красно-белом мраморном камине пылают дрова. Домье сидит в мягком кресле, отдыхая после работы. Любя простоту и мирясь с собственной бедностью, он не потерял способности любоваться своеобразной красотой этой пышной комнаты. Глаза его с удовольствием останавливаются на золоченой резьбе, тяжелых драпировках, чуть потускневшей старинной вышивке.

Большинство собравшихся – это незаурядные, одаренные люди, общение с которыми всегда интересно и занимательно. В центре салона хозяин – Жозеф Буассар, высокий, с отливающими золотом волнистыми волосами, держа за гриф скрипку, разговаривает с обступившими его приятелями. Серые глаза его лихорадочно странно блестят, речь обрывиста. Наверно, он опять курил гашиш, чтобы подстегнуть утомленный мозг. Домье всегда казалось, "что множество талантов Буассара не принесло ему счастья: он был всем понемножку – живописцем батальных сцен, приятным неглубоким литератором, недурным музыкантом. Но ни в чем он не добился подлинного совершенства. Большое состояние избаловало его, и в конце концов он оставался лишь хозяином гостеприимного и богатого салона.

К Домье он привязался, настойчиво зазывал к себе и любил снабжать его темами для карикатур. В кармане Домье и сейчас лежит письмо, как раз сегодня полученное от Буассара.

«Горожанин, – писал Буассар, – идет, держа под мышкой дыню. Мальчишка кричит ему: «Осторожнее, месье Сен-Дени!»[12]12

По христианской легенде Святой Дени (Сен-Дени) являлся людям с отрубленной головой, которую он держал в руках.

[Закрыть] Думаю, этот сюжет стоит пятнадцати сантимов, которые ты заплатишь за письмо».

Буассар не удосужился заплатить посыльному, и Домье пришлось отдать три су, хотя сюжет и не показался ему удачным. Но он привык и по доброте душевной терпеливо сносил поток буассаровских идей.

Рядом с Буассаром грузный, чуть сонный и всегда словно позирующий невидимому художнику Теофиль Готье. Поэт, критик, автор отшлифованных и изысканных стихотворений, участник первых битв за романтизм. Встряхивая темной копной взлохмаченных волос, он вполголоса читает Буассару свои стихи:

Да, тем творение прекрасней,

Чем нами взятый матерьял

Нам не подвластней —

Стих, мрамор, сардоникс, металл…

В юности Готье учился живописи, и в стихах его всегда живет форма предметов, тончайшие переходы цвета.

Рядом с Домье на хрупком диванчике сидят Шарль Добиньи и Жоффруа Дешом. Добиньи – тонкий и поэтичный пейзажист, в жизни говорун, горячий, увлекающийся человек – рассказывает собравшимся вокруг гостям о созданной им «Коммуне художников»:

– У нас большая мастерская на улице Аманд. Каждый год один из нас пишет картину для выставки, а другие берут платные заказы, чтобы тот мог работать, ни о чем не заботясь. Это единственная возможность по-настоящему заниматься искусством и чего-то добиться. Поймите, меня тошнит от всех этих прилизанных пейзажей и благоденствующих крестьян, от которых так и несет лавандой и фиалковой водой. А ведь только такие пейзажи и покупают музеи. Все это гнусная ложь, эти господа не знают деревни. А я хочу писать настоящую деревню, ту, где куча навоза не выглядит неуместной… При нашем правительстве даже это чрезмерная роскошь!

– Наши почтенные академики никогда не допустят в салон твою «кучу навоза», – улыбается в густую бороду Жоффруа Дешом. – У этих старцев достаточно ума, чтобы понять, чем угрожает правдивое искусство. В их глазах и ты, и Руссо, и Диаз – опасные бунтовщики. Много ли ваших лугов и речек приняли в салон?

– Только несколько полотен, да и то по ошибке! – фыркнул Добиньи. – Наши картины гниют в мастерских с клеймом «Не принято» на изнанке. Ну, а поскольку мы не так равнодушны к славе, как наш приятель Домье, и вдобавок вечно сидим без денег, то радоваться особенно нечему. Пока не будет возможности свободно выставлять свои работы, искусство ни на шаг не двинется вперед!

Гостиная Буассара наполняется. Пришли Жанрон, Мишель Паскаль, известный художественный критик Шарль Блан и не частый гость «Отеля Пимодан», кумир юности Домье – Эжен Делакруа. Когда-то он казался Домье замкнутым и даже чуть фатоватым. Став старше, Домье понял, что за внешностью денди скрывается чуткая, легкоранимая душа, всепоглощающая страсть к своему искусству.

Последний гость входит через боковую дверь. Он живет в этом же доме. Строгий костюм: черный шелковистый сюртук, орехового цвета панталоны падают на лакированные туфли, пестрый клетчатый галстук повязан безукоризненно. Лицо из тех, которые сразу запоминаются: карие глаза смотрят настороженно и неспокойно, в уголках чуть женственных губ притаилась желчная усмешка. Черные волосы острижены коротко под гребенку, как у каторжника. Выбритые до блеска щеки слегка припудрены. Это Шарль Бодлер, начинающий поэт, уже снискавший известность в узком кругу знатоков. Он еще с порога кивает Домье. Этот холодный экстравагантный человек относился к Домье с мальчишеской влюбленностью и восхищался его рисунками. Разница в возрасте – Домье был старше Бодлера на тринадцать лет – не помешала им стать приятелями. Придвинув свое кресло к креслу Домье, Бодлер, как всегда чуть-чуть рисуясь, усаживается рядом.

Буассар играет на скрипке с какой-то болезненной страстностью. Застыл в кресле меломан Делакруа, стихли голоса гостей. Бодлер шепчет, наклонившись к уху Домье:

– Наш хозяин, видимо, опять воздал должное гашишу. Смотрите, он двигается, как во сне. Но как он играет! Опьянение вкладывает в его руки несравненное искусство и поднимает его над жизнью! Впрочем, ведь и само искусство тоже своего рода опьянение, не правда ли?

Домье смотрит на Бодлера, совсем близко видит его глаза – удивительного табачного оттенка, нелепо остриженную голову. Странный человек: причудливая смесь громадного таланта и пустой аффектации. Он любит обращать на себя внимание, никогда не бывает до конца естественным и говорить старается так, чтобы каждая фраза звучала, как настоящий афоризм. Домье усмехается.

– Искусство не только опьянение, мой милый, это еще и работа.

– Ну что же, – отвечает Бодлер, – работа не так скучна, как досуг, она затягивает, подобно алкоголю…

Говорить с Бодлером трудно: для поэта разговор лишь способ высказать свои забавные и горькие парадоксы. Но Домье уже достаточно пожил на свете, чтобы различать за внешним оригинальничаньем одаренную и незаурядную натуру. Он понимал любовь Бодлера к современности, его желание воплотить в стихах сегодняшний смутный мир. Но было в Бодлере что-то настораживающее Домье: внутренняя изломанность, претенциозность, поразительная способность видеть низменное и грязное во всех явлениях жизни. Как и Домье, Бодлер ненавидел пошлость и мещанское благополучие. Он мечтал о революции, но не потому, что она восстановит справедливость, а потому, что он хотел взрыва, потрясения, которое разрушило бы унылую и пресную действительность.

Все свое существование Бодлер облек в пышную и необычайную раму. Его квартира под самой крышей «Отеля Пимодан» была целиком выдержана в траурных черно-красных тонах. Стрижка его, странно противоречащая модному костюму, тоже вызов общепринятому вкусу. Странный человек, странная судьба!.. Второе замужество матери навсегда искалечило детство. Потом путешествия по дальним экзотическим странам, огромные деньги, юность, «растраченная в пороках», как пишут в романах. Поэзия вперемежку с опиумом и гашишем, бесконечные поиски острых ощущений. С матерью – генеральшей Опик он порвал, денег у него нет, он живет на семьдесят пять франков, которые ежемесячно дает ему Делакруа. Теперь Бодлер – двадцатисемилетний старик, изверившийся во всем, кроме искусства, да и искусство его такое же мрачное и больное, как и он сам.

Буассар кончил играть, снова в разных углах салона зажужжали голоса. Около Домье и Бодлера собрался обычный кружок: Жанрон, Жоффруа Дешом, Добиньи, Мишель Паскаль.

Продолжается все тот же разговор о судьбах современного искусства. Перед друзьями Домье закрыты двери салона, а салон – это единственная выставка, где французский художник может показать свою картину. В лавках маршанов[13]13

Маршал – значит в переводе с французского «торговец, купец». Обычное наименование торговцев картинами.

[Закрыть] их видят только знатоки и случайные посетители, да и не так уж часто маршаны берут на комиссию работы малоизвестных художников. Нет заказов, нет денег, нет элементарной возможности работать, не умирая с голоду. Даже Домье при всей его бедности был в лучшем положении – он обладал хоть и скудным, но постоянным заработком.

Уже давно возникла мысль о создании Общества независимых художников, которое объединило бы тех, кто не хотел работать по академической указке. Тогда можно было бы собрать какие-то средства, снять помещение и выставить картины, минуя официальное жюри. Но эта задача казалась почти невыполнимой. При нынешнем режиме трудно надеяться на то, что удастся создать организацию, по существу враждебную официальному искусству.

Как всегда, разговор скоро переходит на революцию. Правительство июльской монархии терпело окончательное фиаско. Все прогнило сверху донизу. Даже премьер-министр Гизо оказался замешанным в гнусной финансовой афере. Налоги росли, жизнь дорожала, свирепствовала цензура. В стране начиналось брожение. Народ требовал хлеба, избирательной реформы.

Художники, собиравшиеся в салоне Буассара, были не слишком опытными политическими деятелями, за исключением лишь одного Жанрона. Но всех их томило безвременье, они мечтали о свободе, о справедливости, о республике. Надежды на великие перемены превращали немолодых людей в юношей. Они вспоминали бурные дни тридцатых годов, когда свобода была так близка и ощутима, и строили планы на ближайшее будущее.

Салон наполняется удушливым дымом выкуренных за вечер сигар и трубок. Оплывают свечи, роняя капли воска на ковры. Комната постепенно пустеет. Часы отбивают полночь. Вечер кончился.

– Наши мечты прекрасны, – говорил Добиньи, вставая, – но давайте вернемся к действительности. Надо составить окончательный текст петиции. На днях мы собираемся у скульптора Бари. Будут Декан,

Жак, Шеффер. Делакруа обещал быть. Ну и, конечно, все наши деревенские жители – Руссо, Дюпре-Домье, Жанрон, вы, разумеется, тоже придете? Как только петиция будет готова, отправим ее нашему дорогому правительству, ежели оно к тому времени не провалится к дьяволу!

Добиньи и Жанрон провожают Домье. На набережной ни души. Шаги звонко отдаются в морозном воздухе. В реке дрожат редкие огни.

У дверей Домье торопливо прощается с друзьями, ему еще предстоит провести несколько часов за рабочим столом.

– Сейчас этот кровожадный злодей Домье забе рется к себе на чердак и будет рисовать карикатуры на порядочных людей! – смеется Жанрон.

– Которые, как им и подобает, мирно спят в своих постелях, – подхватывает Добиньи.

Они пожимают друг другу руки, и Домье, стараясь ступать тихо, чтобы не разбудить жену, поднимается по скрипучей лестнице в мастерскую.

Сквозь верхнее окно видны звезды, лунный свет падает на старые гипсовые слепки. Домье зажигает лампу. Звезды и лунные блики исчезают из мастерской. Он садится за стол и принимается за работу.

Глава XII

РЕСПУБЛИКА

Надо сделаться стоиком, раз живешь в такое печальное время, как наше.

Флобер

26 февраля 1848 года Домье исполнилось сорок лет.

Но мысли его были далеки от именинного пирога. Он просто забыл о своем дне рождения.

Два дня назад началась революция. Доведенные до отчаяния нуждой и произволом властей, восстали парижские рабочие. 24 февраля Луи Филипп отрекся от престола и бежал в Англию. Было провозглашено Временное правительство.

По дороге к центру города Домье видел развороченные мостовые, выбитые окна домов, поваленные фонарные столбы – многочисленные следы недавних боев. Повсюду на стенах – огромные свеженаклеенные афиши:

«Французская республика. Свобода, Равенство, Братство».

Рядом текст последнего декрета:

«Временное правительство объявляет, что нынешнее правительство Франции есть республиканское правительство, и призывает нацию присоединить свой голос к решению Временного правительства и парижского народа.

Королевская власть, в какой бы форме она ни осуществлялась, упраздняется.

Легитимизму, бонапартизму, регентству нет более места.

Временное правительство примет все необходимые меры, чтобы не допустить возвращения прежней династии и воцарения новой.

Республика провозглашена».

Здесь же другие сообщения: политические заключенные освобождаются из тюрем; смертная казнь отменяется; королевский дворец Тюильри будет превращен в приют для рабочих-инвалидов.

Навстречу то и дело попадаются отряды повстанцев. У многих прохожих в петлицах красные розетки. Красные банты украшают и древки трехцветных флагов.

Итак, с июльской монархией покончено. «Лучшая из республик» рухнула, подмяв под себя и Луи Филиппа и «Знаменитостей Золотой середины». Гаргантюа, старый враг Домье, уже не вернется во Францию. Настали новые времена.

Но Домье уже не был тем восторженным юношей, который восемнадцать лет назад всем сердцем поверил в победу июльской революции. Сейчас он понимал, что борьба лишь начинается, и не питал особых иллюзий. Совершенно непонятно, чего следует ждать от нового правительства. В его составе и либералы, и монархисты, и даже двое рабочих. Официально возглавляет правительство беспомощный и дряхлый старик Дюпон де л’Эр, но практически власть премьер-министра принадлежит Ламартину. Это поэт, человек весьма гуманных, но неопределенных взглядов. Если бы не бурные демонстрации рабочих, вообще неизвестно, была ли бы провозглашена республика.

Расклейщик афиш налепил на стену дома новый лист бумаги.

Декрет об организации национальных мастерских. Рабочие будут получать около франка в день. Формируются взводы, бригады и роты, как в армии. Что это даст рабочим – действительно работу и хлеб или только военную дисциплину?

У ратуши, над которой развевается огромный флаг, – необозримая толпа. Домье с трудом пробился в вестибюль и поднялся по лестнице. На одной из дверей наспех прибитая дощечка: «Директор национальных музеев». Домье заглянул внутрь Вот он новоиспеченный директор – Филипп Огюст Жанрон собственной персоной. Милый Жанрон! Лицо серое от усталости, зарос бородой, но глаза блестят, как у юноши. На столе перед ним груда бумаг, тяжелый карабин, хлеб и дымящаяся кружка кофе. Увидев Домье, он машет другу рукой и подзывает его к себе.

Отвечая на вопросы окружающих и подписывая бумаги, он рассказывает Домье последние новости. Скоро будет объявлен конкурс на аллегорическую фигуру республики. Домье, конечно, будет в нем участвовать. Нет, нет, никаких отговорок! Петиции о Салоне независимых больше не нужны. Уже решено: выставка салона организуется без жюри, государство будет давать художникам заказы. Экспозицию в Лувре надо решительным образом изменить, развесить картины по странам и эпохам, избавиться, наконец, от вековой путаницы… В Лувре все в полной сохранности. Несколько художников сделали на паркете Большой галереи надпись: «Уважение к национальной собственности и достоянию художников». Впрочем, и без того там образцовый порядок. Видел ли Домье Бодлера? Этот чудак нарядился в рабочую блузу и разгуливает по улицам с ружьем на плече, воображая себя революционером.

Когда Домье снова вышел на площадь, к ратуше подходила огромная колонна людей. Серые и синие блузы, тяжелые сапоги, бледные усталые лица.

Домье спросил у стоявшего рядом человека в мундире Национальной гвардии, не знает ли он, что это за демонстрация.

– Это рабочие, гражданин, – ответил тот. – Они требуют Права на труд и создания министерства труда. Люди хотят иметь работу и хлеб. О национальных мастерских пишут, но пока их никто не видел…

Надежда на лучшее все же не покидала Домье. Правительство, столько лет угнетавшее страну и казавшееся сильным и непобедимым, было сброшено за один день. Домье с радостью видел, что народ, как и прежде, способен творить чудеса. Франция жива. Слово «гражданин» ласкает слух парижан, все дворянские титулы упразднены, нет больше короля.

Пресловутые законы о печати потеряли силу. На днях Домье прочел в журнале «Артист»:

«Домье может теперь позволить себе все, ибо все ему простится. Но пусть самовлюбленная посредственность не покушается на это. Создать хороший шарж так же трудно, как хорошую картину».

Домье с радостью взялся за политическую карикатуру, к нему словно вернулся молодой задор. Для «Шаривари» он сделал литографию «Последний совет экс-министров». Министры, скрутившись, как змеи, в черный копошащийся клубок, лезли друг через друга и выпрыгивали в окно, в то время как в дверь легкой и спокойной поступью входила Свобода во фригийском колпачке. Свет широким потоком струился за ней в комнату, министры бежали от него, как летучие мыши. Домье не разрабатывал характеры, литография была символична: ее смысл раскрывался в паническом беспорядочном бегстве министров, в серебристом сиянии, разгонявшем мрак.

Сделал Домье и две карикатуры на свергнутого короля: на одной из них Луи Филипп ступал на английскую землю с чемоданами в руках и произносил на манер Франциска I: «Все потеряно… кроме кассы»[14]14

Франциск I, проиграв битву при Павии, написал своей матери ставшие пословицей слова: «Все потеряно, мадам, кроме чести».

[Закрыть]. Другая была своего рода эпилогом ко всей борьбе с королем. Домье изобразил хищный профиль дряхлеющего монарха вычеканенным на медали, по краю которой шла торжественная и многозначительная надпись: «Луи Филипп, последний король французов».

Но Домье больше не рисовал карикатур на короля. «Я устал от бесконечных нападок на Луи Филиппа, – говорил он друзьям. – Редактор предложил мне сделать несколько шаржей, но я отказался».

Но отказ его объяснялся, конечно, не усталостью. Домье давно вышел из того счастливого возраста, когда думают, что причина всех бед злой король. Пока Луи Филипп оставался на троне, он олицетворял продажную монархию, он был одной из главных пружин политики и врагом свободы. Но, покинув Тюильри, он мог интересовать лишь тех карикатуристов, которые предпочитают смеяться лишь тогда, когда это ничем не грозит. Кто такой Луи Филипп теперь? Старый авантюрист, потерявший престол и прикарманивший чужое золото. С ним ли надо воевать? Легче всего смеяться над побежденным врагом. Но это ли лучший путь для политической карикатуры?

Домье понимал, что думать следует о настоящем и будущем, а совсем не о прошлом. Время показало, насколько он был прав.

Литографией Домье занимался немного. Сейчас, как никогда, ему хотелось писать. Жизнь раскрывала перед ним необычайное богатство высоких сюжетов. К тому же он взялся за конкурсный эскиз «Республики».

Домье долго колебался и совсем было решил отказаться от этой, как он полагал, непосильной для него задачи. Но в начале марта, вскоре после официального объявления конкурса, к нему в мастерскую явился молодой живописец Курбе: красивый человек в мундире Национальной гвардии, с ленивыми томными глазами и холеной бородой. Высокий, широкоплечий, он говорил с заметным акцентом уроженца юго-восточных провинций. Курбе заявил, что, во-первых, он хочет «засвидетельствовать свое глубокое восхищение талантом гражданина Домье»; во-вторых, он слышал, что Домье еще не решил, примет ли он участие в конкурсе. Он, Курбе, сам хотел в нем участвовать, но в последний момент отказался. Он умоляет Домье сделать конкурсный эскиз.

– Никто не сделает его лучше, чем вы, – говорил Курбе. – Эти академические пачкуны ни на что не способны, кроме как просиживать свои кресла!

«Редкое сочетание искренней увлеченности и безграничной самоуверенности», – подумал Домье, проводив гостя. В эти годы Курбе уже приобретал известность. Домье относился к нему с интересом: талантлив, но в высшей степени дик и своенравен. В салон его, разумеется, не пускают. Но этот человек своего добьется.

Впрочем, у Домье потеплело на душе после разговора с Курбе. Приятно знать, что твое творчество не безразлично молодому поколению. Был ли тому причиной визит Курбе – неизвестно, но все же Домье решился писать эскиз.

Домье не любил аллегорий.

Это отчасти объясняло его долгие колебания. Республика была для него осязаемой реальностью. Домье трудно было сочинить какое-нибудь иносказание.

В результате он выбрал самый обычный прием: изобразил Республику сильной и стройной женщиной с трехцветным знаменем в руке. Она напоминала и «Свободу» Делакруа и «Марсельезу» Рюда, но в ней не было их страстного порыва. Она сидела спокойно и неколебимо, как античная статуя. К ее обнаженной груди прильнуло двое близнецов. Еще один мальчик, сидя у ее ног, погрузился в чтение. Аллегория получилась простой и даже несколько наивной. Но Домье и не искал сложной композиции.

Как обычно, он писал на крошечном холсте, пренебрегая деталями. Мягкий и сильный свет, падавший сверху, подчеркивал могучую скульптурность форм. Крупные пятна света и тени чередовались в спокойном мерном ритме. Плавные линии мускулистых тел, тяжелые складки знамени застыли в торжественной неподвижности. В строгой величественной гармонии и заключалось главное достоинство картины.

18 апреля в Школе изящных искусств открылась выставка конкурсных эскизов. Зрителей пришло очень много, парижане интересовались конкурсом, но их ждало разочарование: из сотни представленных полотен большинство представляло собой скороспелые и напыщенные работы.

Жюри конкурса, в которое входили Ламартин, Энгр, Декан, Делакруа, Жанрон, Деларош, Мейсонье и критик Торе, отобрало двадцать лучших работ, в числе которых был и эскиз Домье.

12 июня Домье получил заказ на эскиз «Республики» в натуральную величину и пятьсот франков аванса. Деньги эти были большим подспорьем. Домье сейчас делал мало литографий, и ему приходилось туго. Впрочем, это не помешало ему отдать пятьдесят франков в кассу для нуждающихся художников.

Над большим эскизом работа шла с невероятным трудом. Каждый из друзей Домье считал своим долгом давать ему советы. В конце концов Домье совершенно запутался и остыл к начатой картине. Аллегория оставалась чуждой его искусству. Да и события, происходившие в эти дни в Париже, не располагали к отвлеченной и торжественной живописи.

Организованное в мае новое правительство, так называемая Комиссия исполнительной власти, все больше клонилось вправо. Вожди рабочих: Барбес, Альбер, Распайль, Бланки – были арестованы. Крупная буржуазия занимала большинство важнейших официальных постов. «Февральские иллюзии больше невозможны: за три месяца мы ушли на десять лет назад», – писала одна из передовых газет. Назревало решительное сражение между обманутыми рабочими и буржуазными республиканцами.

В мастерской Домье стояли новые холсты. Один из них был больше метра в длину – необычно крупный для Домье размер.

Домье писал восстание.

Он не думал о каком-нибудь конкретном эпизоде, но сотни воспоминаний и образов, картины июльских дней, кровавые бои 1832 и 1834 годов, недавняя революция, собственные мечты о борьбе и свободе воплотились в этих полотнах.

На первом холсте была узкая улица, заполненная идущей на зрителя толпой. Впереди рабочий, в блузе, с поднятой рукой и разметавшимися волосами. За ним другие люди – гневные, напряженные лица чуть намечены резкими движениями кисти. Так возникает толпа перед глазами человека, внезапно оказавшегося в самом центре ее бурного водоворота: не цельная картина восстания, а мгновенное впечатление от мощного людского потока. Здесь не было главного героя, героем стал сам народ, взволнованный и грозный.