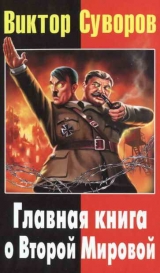

Текст книги "Виктор Суворов: Главная книга о Второй Мировой"

Автор книги: Михаил Веллер

Соавторы: Андрей Буровский,Марк Солонин,Владимир Бешанов,Дмитрий Хмельницкий,Ричард Раак,Ирина Павлова,Джахангир Наджафов,Ури Мильштейн,Томас Титура,Юрий Цурганов

Жанр:

Публицистика

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)

Вопрос о целях подобного сосредоточения, который В. Суворов справедливо считает основным [86]86

См.: Суворов В. Ледокол. С. 259–260.

[Закрыть], не получил серьезного освещения в отечественной историографии. Имеющаяся версия – усиление войск прикрытия в преддверии германского вторжения – наталкивается на утверждения ряда авторов, что Сталин не верил в возможность нападения Германии до разгрома ею Англии, доверял Гитлеру [87]87

См.: Орлов А.С. Так кто же начал войну. С. 19; Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. С. 60; Я з о в Д.Т. Впереди была война // Военно-исторический журнал. 1991. № 5. С. 5–6; Анфилов В.А. Крушение похода Гитлера на Москву. С. 82; Самсонов А.М. Указ. соч. С. 116; Якушевский А.С. Фактор внезапности… С. 13–14.

[Закрыть], и тем самым опровергается. По мнению некоторых авторов, эти меры были направлены на осуществление советского плана нападения на Германию [88]88

См.: Петров Б.Н. Указ. соч. С. 12–13; Киселев В.И. Указ. соч. С. 14–16; Мельтюхов М.И. Споры вокруг 1941 г.; Хоффман Й. Подготовка Советского Союза к наступательной войне: 1941 год // Отечественная история. 1993. № 4. С. 19–31; Отечественная история. 1994. № 3. С. 4—22.

[Закрыть], что сразу же устраняет все противоречия, имеющиеся в литературе, и делает понятными действия советского военно-политического руководства.

Критики В. Суворова пытаются доказать, что передвижения войск были ответом на рост германской угрозы. Это, впрочем, не мешает им же признавать тот факт, что Сталин не верил в возможность германского нападения [89]89

См.: Орлов А.С. Так кто же начал войну. С. 18; Свободная мысль. 1993. № 6. С. 52; Городецкий Г. Миф «Ледокола». С. 283–284, 287.

[Закрыть]. В.А. Анфилов вообще отрицает факт движения войск к границе, хотя данные об этом приводятся в его книгах [90]90

См.: Анфилов В.А. Указ. соч. С. 94—101; См. также: Красная звезда. 519. 1993. 20 февраля.

[Закрыть]. М.А. Гареев отрицает разрешение Сталина на сосредоточение войск у границы и их развертывание, оставляя в стороне объяснение причин проведения всех указанных мер [91]91

См.: Гареев М.А. Указ. соч. С. 202.

[Закрыть]. Иначе говоря, вместо изучения проблем вновь воспроизводится старая, ничего не объясняющая официальная схема.

Версия В. Суворова о значении Заявления ТАСС от 13 июня 1941 г. [92]92

См.: Суворов В. Ледокол. С. 193–266.

[Закрыть]очень любопытна, тем более что ныне стали известны материалы о дезинформации Берлина Москвой, открывшие новую тему в изучении кануна войны [93]93

См.: Вишлев О.В. Была ли в СССР оппозиция «германской политике» Сталина накануне 22 июня 1941 г. // Новая и новейшая история. 1994. № 4–5. С. 242–253.

[Закрыть]. В литературе этот документ традиционно расценивается как приглашение Германии на переговоры или просто дипломатический демарш СССР [94]94

См.: Вишлев О.В. Почему медлил И.В. Сталин в 1941 г. // Новая и новейшая история. 1992. № 2. С. 78–79; Орлов А.С. СССР – Германия. С. 55–56; Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. С. 122; Бережков В.М. Указ. соч. С. 27; Волков В.К. Указ. соч. С. 17; Некрич А.М. 1941. 22 июня. М., 1965. С. 142; Городецкий Г. Миф «Ледокола». С. 317.

[Закрыть], но критики «Ледокола» не уделили ему должного внимания.

Проблемы, связанные с репрессиями комсостава, упоминаемые автором «Ледокола» [95]95

См.: Суворов В. Ледокол. С. 240–245.

[Закрыть], рассматриваются в отечественной историографии довольно широко. Среди критиков В. Суворова наиболее четко мнение о развале Красной Армии репрессиями сформулировал М. Сергомасов: «С кем, спрашивается, Сталин собирался завоевывать Европу?» [96]96

Сергомасов М. Указ. соч. С. 119–120.

[Закрыть], в пылу полемики забыв о тех, кто выиграл войну» [97]97

М. Мельтюхов. «Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова «Ледокол», в сборнике «Советская историография». Москва, 1996, с. 502–503.

[Закрыть]. <…>

«Рассуждения В. Суворова о войсках НКВД накануне войны [98]98

См.: Суворов В. Ледокол. С. 64–72.

[Закрыть]не находят отражения в отечественной историографии. В литературе в основном изучаются вопросы, связанные с деятельностью пограничных войск накануне войны, которая рассматривается с точки зрения эффективности охраны границы. Лишь в некоторых работах приводятся отдельные материалы об усилении погранвойск и их подготовке к войне. В целом на сегодня имеется довольно полная картина, раскрывающая организацию охраны границы, численность погранвойск, их действия по охране границы, меры по ее усилению накануне войны [99]99

См.: Чугунов А.И. Граница накануне войны. М., 1985. С. 86—173; Беляев В.И. Усиление охраны западной границы СССР накануне Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал. 1988. № 5.С. 50–55; Хорьков А.Г. Указ. соч. С. 131–152.

[Закрыть]. Вместе с тем остаются нераскрытыми вопросы о планах использования погранвойск в начале войны, нет убедительного объяснения тем мерам по усилению погранвойск, которые выходят за рамки оборонительных, почти ничего не известно о численности, дислокации и задачах войск НКВД на территории западных приграничных округов. Рассуждения автора «Ледокола» о причинах занятия Сталиным поста Председателя СНК СССР, о его речи 5 мая 1941 г. и об изменении направленности пропаганды [100]100

См.: Суворов В. Ледокол. С. 166–188

[Закрыть]не имели аналогов в отечественной историографии. А.С. Орлов считает: Сталин занял этот пост в целях умиротворения Германии и оттягивания войны [101]101

См.: Орлов А.С. Так кто же начал войну. С. 20.

[Закрыть], что совершенно не подтверждается тогдашними действиями советского руководства. Краткая запись речи Сталина 5 мая ныне опубликована [102]102

Сталин И.В. Речь в Большом Кремлевском дворце, 5 мая 1941 г.// Искусство кино. 1990. № 5. С. 10–16.

[Закрыть], а исследования поворота в пропаганде начаты работами В.А. Невежина и М.И. Мельтюхова [103]103

См.: Невежин В.А. Идея наступательной войны в советской пропаганде 1939–1941 гг. // Преподавание истории в школе. 1994. № 5. С. 8—19; Он же. Метаморфозы советской пропаганды в 1939–1941 гг. // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 164–171; Готовил ли Сталин наступательную войну против Гитлера? Сб. ст. М. 1995. С. 122–167; Невеж и н В.А. Речь Сталина 5 мая 1941 г. и апология наступательной войны // Отечественная история.1995. № 2. С. 54–69; Мельтюхов М.И. Идеологические документы мая – июня 1941 г. о событиях Второй мировой войны // Там же. С. 70–85.

[Закрыть], материалы которых в целом подтверждают мнение В. Суворова. Интересна точка зрения В. Суворова, объясняющая провал советской разведки в определении намерений Германии в 1941 году [104]104

См.: Суворов В. Ледокол. С. 303–314.

[Закрыть]. Отечественная историография ограничивается лишь общими фразами об успешной работе разведки, а неиспользование добытых ею данных объясняет тем, что Сталин верил в договор с Германией. Существует версия, что разведка не смогла убедить Сталина в скором нападении Германии [105]105

См.: Анфилов В.А. Крушение похода Гитлера на Москву. С. 88–94; Волкогонов Д.А. Триумф и трагедия. С. 137–148; П р о – эктор Д.М. Указ. соч. С. 312–314; Самсонов А.М. Указ. соч. С. 118; Волков Ф.Д. Взлет и падение Сталина. М., 1992. С. 178–188; Ива-шутин П.И. Докладывала точно // Военно-исторический журнал. 1990. № 5. С. 55–59; Хорьков А.Г. Указ. соч. С. 131–152; Я зов Д.Т. Указ. соч. С. 4—14; Киселев В.Н. Указ. соч. С. 15–16; Воюшин В.А., Горлов С.А. Фашистская агрессия: о чем сообщали дипломаты // Военно-исторический журнал. 1991. № 6. С. 13–23; Якушевский А.С. Фактор внезапности… С. 3—16; Павленко Н.Г. Указ. соч. С. 227–235; Павлов А.Г. Советская военная разведка накануне Великой Отечественной войны //Новая и новейшая история. 1995. № 1. С. 46–60; Городецкий Г. Миф «Ледокола». С. 139–145, 298–299.

[Закрыть]. Вместе с тем высказывалось мнение, что раскрытие наступательных намерений Германии не являлось приоритетной задачей деятельности разведки [106]106

См.: Пранович А. Состояние боевой готовности оперативной и тактической разведки Красной Армии накануне нападения фашистской Германии на СССР в июне 1941 г. (критический анализ) // Военный вестник АПН. 1992. № 2–3. С. 1—15.

[Закрыть]. На сегодняшний день имеются многочисленные материалы, свидетельствующие, что советской разведке были известны замыслы Германии. Многие историки в своих работах осудили Сталина, пренебрегшего данными разведки. Только В.М. Кулиш поставил вопрос: почему же Сталин ошибался, если ему все это было известно? [107]107

См.: История и сталинизм. С. 324–328.

[Закрыть]Автор «Ледокола» предложил свой ответ, но он требует дальнейшего изучения темы. Критики В. Суворова отвергли его версию, не предложив никакой взамен [108]108

М. Мельтюхов. «Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова «Ледокол», в сборнике «Советская историография». Москва, 1996, с. 504–505.

[Закрыть]<… >

«В военно-исторической литературе пересмотр официальной версии только начался и появление «Ледокола» В. Суворова, который предложил новую концепцию, послужило толчком к его ускорению. В то же время ход связанной с книгой дискуссии свидетельствует о том, что отечественная историография еще не готова к радикальной перемене устоявшихся подходов» [109]109

М. Мельтюхов. «Современная историография и полемика вокруг книги В. Суворова «Ледокол», в сборнике «Советская историография». Москва, 1996, с. 509.

[Закрыть].

* * *

В обширной статье «Преддверие Великой Отечественной войны. 1939–1941 гг.: становление великой державы», вышедшей в 2006 году, Михаил Мельтюхов сформулировал основные идеи своей книги «Упущенный шанс Сталина». Вот несколько выдержек из нее, демонстрирующих близость результатов собственных исследований Мельтюхова к выводам и идеям Виктора Суворова:

«Прежде всего следует отрешиться от навеянной советской пропагандой совершенно фантастической идеи о некоем патологическом миролюбии СССР, благодаря которой в историографии сложилась довольно оригинальная картина. Если все прочие государства в своей международной политике руководствовались собственными интересами, то Советский Союз занимался лишь тем, что демонстрировал свое миролюбие и боролся за мир. В принципе, конечно, признавалось, что у СССР также есть собственные интересы, но обычно о них говорилось столь невнятно, что понять побудительные мотивы советской внешней политики было практически невозможно» [110]110

М. Мельтюхов. «Преддверие Великой Отечественной войны. 1939–1941 гг.: становление великой державы», в сборнике «Правда Виктора Суворова», с. 31.

[Закрыть].

«Летом 1941 г. для Советского Союза существовала благоприятная возможность нанести внезапный удар по Германии, скованной войной с Англией, и получить как минимум благожелательный нейтралитет Лондона и Вашингтона. Правильно отмечая нарастание кризиса в советско-германских отношениях, советское руководство полагало, что до окончательного разрыва еще есть время, как для дипломатических маневров, так и для завершения военных приготовлений. К сожалению, не сумев правильно оценить угрозу германского нападения и опасаясь англо-германского компромисса, Сталин как минимум на месяц отложил завершение военных приготовлений к удару по Германии, который, как мы теперь знаем, был единственным шансом сорвать германское вторжение. Вероятно, это решение «является одним из основных исторических просчетов Сталина» [111]111

Сахаров А.Н. Война и советская дипломатия: 1939–1945 гг.//Вопросы истории. 1995. – № 7. С. 38.

[Закрыть], упустившего благоприятную возможность разгромить наиболее мощную европейскую державу и, выйдя на побережье Атлантического океана, устранить вековую западную угрозу нашей стране. В результате германское руководство смогло начать 22 июня 1941 г. осуществление плана «Барбаросса» и Советскому Союзу пришлось 3 года вести войну на своей территории, что привело к колоссальным людским и материальным потерям.

Таким образом, и Германия, и СССР тщательно готовились к войне, и с начала 1941 г. этот процесс вступил в заключительную стадию, что делало начало советско-германской войны неизбежным именно в 1941 г., кто бы ни был ее инициатором. Первоначально вермахт намеревался завершить военные приготовления к 16 мая, а Красная Армия – к 12 июня 1941 г. Затем Берлин отложил нападение, перенеся его на 22 июня, месяц спустя то же сделала и Москва, определив новый ориентировочный срок – 15 июля 1941 г. Как ныне известно, обе стороны в своих расчетах исходили из того, что война начнется по их собственной инициативе» [112]112

М. Мельтюхов. «Преддверие Великой Отечественной войны. 1939–1941 гг.: становление великой державы», в сборнике «Правда Виктора Суворова», с.99—100.

[Закрыть].

В 1995 году в журнале «Отечественная история» № 3 была опубликована статья полковника, кандидата исторических наук Владимира Данилова «Сталинская стратегия начала войны: планы и реальность» [113]113

В. Данилов. «Сталинская стратегия начала войны: планы и реальность». Отечественная история, № 3, 1995.

[Закрыть]. Причины поражений Красной Армии летом 1941 года Данилов видит в том же самом, что и Виктор Суворов – Красная Армия готовилась не к обороне, а к мощному упреждающему удару по Германии.

«Обратимся к языку цифр и фактов, характеризующих начало войны.

К середине июля 1941 г. из 170 советских дивизий, принявших на себя первый удар германской военной машины, 28 оказались полностью разгромленными, 70 дивизий потеряли свыше 50 % своего личного состава и техники. Особенно жестокие потери понесли войска Западного фронта. Из общего числа разгромленных на советско-германском фронте дивизий 24 входили в состав этого фронта. В катастрофическом положении оказались и остальные 20 дивизий этого фронта. Они потеряли в силах и средствах от 50 до 90 %.

За первые три недели войны Красная Армия лишилась огромного количества военной техники и вооружения. Только в дивизиях (без учета усиления и боевого обеспечения) потери составляли около 6,5 тыс. орудий калибра 76 мм и выше, более 3 тыс. орудий противотанковой обороны, около 12 тыс. минометов и около 6 тыс. танков. Военно-Воздушные Силы за это время потеряли 3468 самолетов, в том числе значительное количество машин новых конструкций. Уже к полудню 22 июня в ходе бомбардировок советских аэродромов немцы уничтожили 1200 самолетов, из них свыше 800 – на земле. Потери советского Военно-Морского Флота составили: 1 лидер, 3 эсминца, 11 подводных лодок, 5 тральщиков, 5 торпедных катеров, ряд других судов и транспортов.

К концу 1941 г. Красная Армия потеряла практически весь первый стратегический эшелон – наиболее подготовленные кадровые войска. Только военнопленными, как это теперь установлено, потери за это время составляли около 3,9 млн человек. К 10 июля немецкие войска продвинулись в глубь советской территории: на главном, Западном направлении – на 450–600 км с темпом продвижения 25–35 км в сутки, на Северо-Западном направлении – на 450–500 км с темпом 25–30 км в сутки, на Юго-Западном направлении – на 300–350 км с темпом 16–20 км в сутки. Для сравнения: потери вермахта за этот период составили около 40 % танков от первоначального состава, из них 20 % – боевые потери; 900 самолетов; на Балтике – 4 минных заградителя, 2 торпедных катера и 1 охотник. В личном составе потери вермахта, по немецким данным, составили около 100 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести 27. Такие потери немцев, хотя и превышали значительно их потери в предыдущих боях в Западной Европе, ни в какой мере не были сопоставимы с потерями советских войск.

В связи со всем сказанным возникает законный вопрос: в чем причина трагедии 22 июня? Среди многих факторов обычно называются «ошибки» и «просчеты» советского военно-политического руководства. Но при более внимательном рассмотрении некоторые из них оказываются вовсе не наивными заблуждениями, а следствием вполне продуманных мероприятий с целью подготовки упреждающего удара и последующих наступательных действий против Германии. Этому стратегическому замыслу и был подчинен принцип оперативного построения войск первого стратегического эшелона. На деле же войну пришлось начинать в условиях мощного неожиданного удара со стороны противника неорганизованными оборонительными действиями. К тому же войсками, практически повсеместно застигнутыми врасплох.

Другой факт. Генштаб с учетом нанесения главного удара по противнику на Юго-Западном направлении наметил сосредоточить здесь группировку войск, которая в полтора раза превышала группировку войск противника. Да и задачи, поставленные фронту на этом направлении, преследовали наступательные, а не оборонительные цели. Следовательно, не из мифических ожиданий главного удара противника, а исходя из наших расчетов на успех на Украинском направлении именно здесь была сосредоточена соответствующая группировка войск. Противник же нанес главный удар на Западном, Белорусском направлении, где наш Генштаб предполагал вести в основном активные оборонительные действия.

Как уже отмечалось, для Генштаба Красной Армии не было тайны немецкого плана нападения на СССР – плана «Барбаросса». Через 10 дней после утверждения этого плана Гитлером, т. е. 28 декабря 1940 г., его основные положения находились в руках советской военной разведки. А это означает, что советское Главное командование располагало информацией относительно немецких планов нанесения главного удара по советским войскам севернее Припятских болот, а также о наступлении особо сильными танковыми клиньями из района Варшавы и севернее ее с задачами разбить силы русских в Белоруссии и т. д. Почему же советский Генштаб сосредоточил довольно сильные группировки войск в Белостокском и Львовском выступах? Не надо быть стратегом, чтобы ответить на этот вопрос. Даже беглый взгляд на конфигурацию советско-германской границы (линии будущего фронта) показывает возможность использования Белостокского и Львовского выступов для нанесения здесь многообещающих концентрических ударов по немцам. Генштаб не мог не использовать такой шанс. Но, как известно с времен сражения при Каннах (216 г. до н. э.), манящий выступ при определенных условиях может превратиться в пожирающий котел. Именно в таких котлах оказались войска Красной Армии. Триумф германского командования стал одновременно трагедией сотен тысяч советских воинов» [114]114

В. Данилов. «Сталинская стратегия начала войны: планы и реальность». Отечественная история, № 3, 1995.

[Закрыть].

* * *

Безоговорочным единомышленником Суворова является доктор исторических наук Юрий Фельштинский:

«Безусловная заслуга В.Суворова состоит в том, что им была названа дата принятия Сталиным решения о начале военных действий против Германии: 19 августа 1939 года – день подписания советско-германского пакта о ненападении. Это может показаться парадоксальным, но только так можно объяснить все дальнейшее поведение Сталина, чему и посвящает свои книги В. Суворов.

В смысле позиции Гитлера загадок нет. Можно утверждать, что принципиальное решение о разрыве со Сталиным он принял во время визита Молотова в Берлин в конце 1940 года. Молотов потребовал тогда от немцев согласия на советскую оккупацию Румынии, Болгарии, Финляндии и Проливов. Гитлер ответил решительным отказом и подписал директиву о нападении на СССР.

Перед самой войной, в 1938/39 финансовом году, Германия тратила на вооружение 15 % своего национального дохода – столько же, сколько Англия. Гитлер не хотел вооружаться за счет благосостояния германского народа. К тому же это могло привести к падению его популярности.

В Советском Союзе на оборонные расходы в первые три года третьей пятилетки официально было затрачено 26,4 % всех бюджетных ассигнований, причем в 1940 году этот процент был равен 32,6 %. А в 1941-м на оборону планировалось затратить 43,4 % бюджетных ассигнований.

Эти сухие цифры подводят нас к выводу, что советское правительство готовилось к войне» [115]115

Юрий Фельштинский. «Читая книги «Ледокол» и «День М» Виктора Суворова», «Вестник» № 26(207), 22 декабря 1998.

[Закрыть].

«Для изучения проблематики начального периода Второй мировой войны В. Суворов сделал больше, чем вся советская и западная историографии. Он нашел ответы на очень многие, мучившие нас десятилетиями, вопросы. Он очень многое объяснил, и объяснил, безусловно, правильно. Заслуга его неоценима» [116]116

Там же.

[Закрыть].

«В заключение несколько слов о еще одной дате, установленной В. Суворовым: 6 июля 1941 года, «Дне М». Приводимые автором аргументы в пользу этой даты очень серьезны. И все-таки здесь нам, видимо, не обойтись без дополнительной информации, которой пока нет. Может быть, нам помогут недоступные сейчас архивы. Может быть, станут известны протоколы заседания Политбюро 21 июня 1941 года. Как историк я склонен считать, что В. Суворов прав. Если окажется, что «день М» был назначен на 13 или 20 июля, это, в конце концов, не так уж будет важно. В. Суворов открыл для нас целый пласт нашей истории. В этом его величайшая заслуга. По его стопам, я уверен, пойдут теперь другие – поправляя, дополняя и уточняя. Они будут вторыми, третьими… десятыми. Виктор Суворов был первым» [117]117

Юрий Фельштинский. «Читая книги «Ледокол» и «День М» Виктора Суворова», «Вестник» № 26(207), 22 декабря 1998.

[Закрыть].

* * *

Доктор исторических наук Ирина Павлова – автор исключительно интересной и важной книги «Механизм власти и строительство сталинского социализма», вышедшей в Новосибирске в 2001 году. В главе «Поиски правды о кануне Великой Отечественной войны» Павлова пишет: «Относительный покой в среде российских военных историков разрушила публикация на русском языке книг В. Суворова (В. Резуна), который поставил под сомнение то, что в СССР ранее никогда и никем не подвергалось сомнению. (Его книга «Ледокол» имеет подзаголовок «Кто начал Вторую мировую войну?») Своими книгами он стремился доказать, что главный виновник и главный зачинщик Второй мировой войны – Советский Союз. Используя метафорический оборот, он назвал день фактического вступления СССР в войну – 19 августа 1939 г. В. Суворову удалось вычислить, что в этот день состоялось заседание Политбюро ЦК, которое приняло решение о начале тайной мобилизации. «Многие историки, – пишет он, – думают, что сначала Сталин решил подписать с Гитлером мир, а потом решил готовить внезапное нападение на Германию. Но факты открыли и подтвердили мне, что не было двух разных решений. Подписать мир с Германией и окончательно решиться на неизбежное вторжение в Германию – это одно решение, это две части единого замысла». И далее: «Поэтому я считаю 19 августа рубежом войны, после которого при любом раскладе Вторая мировая война должна была состояться. И если бы Гитлер не начал ее 1 сентября 1939 года, Сталин должен был бы искать другую возможность или даже другого исполнителя, который бы толкнул Европу и весь мир в войну. В этом суть моего маленького открытия» [118]118

В. Суворов. Ледокол. М., 1992. Он же. День М. М. 1994, с. 130, 131.

[Закрыть].

В. Суворов не замкнулся на одном 1939 годе, а рассмотрел все основные события вплоть до начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 г., увязав их в единое логическое целое: «Тайная мобилизация должна была завершиться нападением на Германию и Румынию 6 июля 1941 года… Тайная мобилизация была направлена на подготовку агрессии. Для обороны страны не делалось ничего. Тайная мобилизация была столь колоссальна, что скрыть ее не удалось. Гитлеру оставался только один и последний шанс – спасать себя превентивным ударом. И 22 июня 1941 года Гитлер – на две недели – упредил Сталина» [119]119

В. Суворов. День М, с. 249.

[Закрыть].

Публикация книг Суворова разделила историков на две неравные группы. Подавляющее большинство – историки со стажем и именами, которые в своих трудах «освящали» просталинскую концепцию войны. Работая много лет под эгидой Института военной истории Министерства обороны СССР, они не смогли принять даже той половинчатой правды о войне, которая стала достоянием официальной гласности. Об этом свидетельствует провалившаяся попытка подготовить новую 10-томную «Историю Великой Отечественной войны советского народа». Но и те военные историки, которые (как, например, А.Н. Мерцалов и Л.А. Мерцалова) резко критикуют Сталина и сталинизм за неготовность советских войск к началу войны, за некомпетентность и произвол, безнравственность и жестокость [120]120

Мерцалов А.Н., Мерцалова Л.А. Сталинизм и война. Из непрочитанных страниц истории (1930–1990). М., 1994.

[Закрыть], оказались не готовы к тому, чтобы спокойно обсуждать концепцию В. Суворова.

Объяснить это можно лишь тем, что суворовская концепция ломала не только устоявшуюся историографическую традицию, но и наносила удар по личным чувствам и представлениям о войне. Тем более что многие военные историки, как А.Н. Мерцалов, сами были ее участниками. Это не просто неприятие, но и нежелание понять. Книги В. Суворова, по их мнению, не заслуживают развернутых рецензий военных историков, потому что «с помощью «ледоколов» осуществляется конъюнктурный пересмотр важнейших моментов отечественной и мировой истории», бросается «тень на реальные исторические факты, которые давно и с научной точки зрения безукоризненно (! – И.П.) установлены мировой историографией» [121]121

Мерцалов А.Н., Мерцалова Л.А. «Непредсказуемое прошлое или преднамеренная ложь?», «Свободная мысль», 1993, № 6, с. 50–51.

[Закрыть].

По мере распространения влияния книг В. Суворова на общественное сознание в России усиливалось и их отрицание. От замалчивания эти историки перешли к ругани и неправдоподобным обвинениям. Они заклеймили его как «не историка, не мемуариста, изменника, агента иностранных спецслужб». Оказывается, его книги «написаны разными людьми, скорее группами людей», участие В. Суворова «обнаруживается лишь в отдельных литературных приемах, жаргоне, междометиях» [122]122

Мерцалов А.Н., Мерцалова Л.А. Между двумя крайностями, или Кто соорудил «Ледокол»// Военно-исторический журнал. 1994.№ 5. С. 83.

[Закрыть].

…. В отличие от своих маститых оппонентов, В. Суворов понял, хотя и не занимался специально, механизм власти сталинского режима, основной принцип деятельности Сталина в политике – по возможности не оставлять документов, не оставлять следов, окружать правду «батальонами» лжи» [123]123

Ирина Павлова. Механизм власти и строительство сталинского социализма. Новосибирск, 2001, с. 352—355

[Закрыть].

«В советское время историки не только не имели доступа к секретным материалам партийных и государственных органов, но и воспитывались на строгом соблюдении принципов партийности и классового подхода. Это предполагало следование той интерпретации событий, которая была заложена в самих источниках. В результате в трудах историков воспроизводилась идеология и логика документа. Основная трудность в преодолении советского историографического наследства заключалась в том, чтобы научиться вскрывать подлинный смысл событий, которые по-своему отражали оставшиеся документы советской эпохи – секретные и несекретные. Надо отдать должное В. Суворову, проявившему себя в книге «Ледокол» как историк-разведчик, сумевший раскрыть главную тайну советской военной политики и истории. Сделал он это, опираясь в основном на опубликованные советские источники, которые были им сопоставлены, переосмыслены, очищены от идеологической маскировки и маркировки» [124]124

Ирина Павлова. Механизм власти и строительство сталинского социализма. Новосибирск, 2001, с.356.

[Закрыть].

* * *

В 1995 году в Москве в издательстве «Прогресс-академия» вышла книга израильского историка Габриэля Городецкого «Миф «Ледокола». Издана она была в Москве, но печаталась в Берлине, и весьма большим тиражом. Я узнал об этом случайно, просто оказалось, что жил тогда прямо напротив берлинской типографии, выполнявшей заказ, и в случайном разговоре сотрудники типографии о нем рассказали. Если московское издательство в середине 90-х заказывает печатание некоей книги в Берлине, значит, денег у него на эту книгу имеется немерено. И легко догадаться об источнике этих денег. Книга Городецкого рекламировалась как научное достижение иностранного историка, которому удалось сделать то, на что оказались неспособны российские. Городецкого пригласили в Москву работать в закрытых архивах и оказывали ему всяческую официальную поддержку. Расчет простой – в России традиционно верят больше иностранцам, говорящим нечто выгодное властям, чем собственным казенным ученым, поскольку их дрессированность и зависимость от власти заведомо очевидны.

Городецкий таких тонкостей, вероятно, не понимал и искренне считал, что тиражи его книги, как и исключительно уважительное обращение с ним в Москве, объясняется пиететом перед его научным весом и эрудицией. Это видно из почти анекдотического ответа Городецкого на вопрос, появились ли после выхода книги в Москве оппоненты среди российских историков или военных.

Городецкий: «Презентация моей книги проходила в Москве. Должен сказать, что это было нечто монументальное. Она просто не сходила с экрана телевидения и со страниц газет. И историки, и военные – все повторяли одно: «Вы сделали за нас то, что мы не могли сделать. Очень, очень сильно». Вопрос, который повторялся все время: «Почему именно израильтянин решился на это – человек со стороны?» Во всем этом я ощущал очень сильный элемент самокритики с их стороны. Я ожидал, конечно, критических высказываний со стороны профессионалов, но критики не последовало. На презентации был один человек, связанный с Суворовым, – Борис Соколов. Так вот, 99 процентов присутствовавших на него буквально набросились. Вот вам разница в настроениях, которые царят на улице, и в настроениях тех людей, которые обладают необходимыми знаниями» [125]125

Зеев Бар-Селла, Татьяна Шрайман. «Анти-Ледокол». «Вести», 02.03–08.03, 1995. С. 4.

[Закрыть].

Книга Городецкого и по сию пору остается наиболее научной по форме и респектабельной попыткой опровергнуть Суворова. Тем более на фоне макулатурных поделок всевозможных анонимов с очевидной кагэбэшной подкладкой.

Мне книга Городецкого показалась вопиюще неквалифицированной. Даже не в том дело, что Городецкий конечно же не смог опровергнуть Суворова, он там практически и не пытается это делать. Городецкий очень плохо понимает советскую историю вообще, не различает психологии и мотивов действий сталинской власти, которая управляла политическими событиями, не врубается даже в те немногие документы, которые приводит.

В израильской русскоязычной газете «Вести» в марте 1995 года появилось интервью с Габриэлем Городецким и убийственный комментарий к интервью и книге, сделанный известным израильским историком Зеевом Бар-Селлой. Вот несколько ключевых выдержек из статьи Бар-Селлы:

«Сам Сталин неудачи первого периода войны объяснял просто – внезапность! Гитлер, коварно злоупотребив доверием, вероломно напал на мирный Советский Союз. А единственное в мире рабоче-крестьянское государство, естественно, к войне готово не было. Точнее, Гитлер свою армию отмобилизовал, а Красная Армия отмобилизоваться не успела. Просто и внятно.

Только один вопрос возникает – неотмобилизован-ная Красная Армия в самые первые месяцы войны теряет только пленными более 4 миллионов человек! Откуда они взялись, эти солдаты, если мобилизации не было? Ведь после 22 июня мобилизовать и пригнать эту массу на фронт – за столь краткий срок и при известном состоянии русских дорог – было физически невозможно. Так, значит, мобилизация была проведена заранее? И значит, никакой внезапности не произошло? И Сталин страну к войне готовил? И если судить по количеству пленных, количеству захваченных врагом боеприпасов – 25 тысяч вагонов, числу потерянных в боях и брошенных танков, самолетов – многие тысячи, орудий – десятки тысяч, – Сталин страну к войне приготовил?! Тогда в чем же дело? Почему же все обернулось так, а не иначе?

В 1988 году ответ на этот вопрос дал Виктор Суворов, сотрудник Главного разведывательного управления, сбежавший на Запад. И ответ этот – чудовищный, не лезущий ни в какие рамки. Но ответ, не оставляющий места никаким вопросам. Сталин не был ни слепцом, ни дураком. Он был – преступник. И вины за развязывание Второй мировой войны на нем не меньше, чем на Гитлере. Да, Гитлер хотел войны и 1 сентября 1939 года ее начал. Но начать ее он смог лишь потому, что ему помогал Сталин. Сам же советский вождь помогал Гитлеру не из альтруизма и не по глупости, а потому, что сам хотел захватить и Германию, и Польшу, и Чехословакию, и Венгрию, и Румынию, и Финляндию, и Францию, и Италию, и Англию… И армию свою Сталин отмобилизовал и готовил ее к нападению на Европу, именно к нападению, а не к обороне. И тогда масса несуразностей и загадок получает свое объяснение и разгадку. И если кто-то, говорит Суворов, думает, что под Сталиным Европе было бы легче и лучше, чем под Гитлером, то это еще как посмотреть. Сталин к тому времени уничтожил, выморил голодом и загнал в лагеря уже четверть населения собственной страны. Полагать, что к европейцам он по какой-либо причине отнесся бы иначе, будет, по меньшей мере, неосмотрительно.

В 1992 году книга В. Суворова «Ледокол» вышла наконец и в России. И, естественно, вызвала бурную реакцию. Одни склонялись к тому, чтобы ему поверить, другие (по числу печатных откликов – большинство) яростно возражали. А Суворов меж тем выпустил вторую часть – «День М», в которой привел новые данные, полностью подтверждающие выводы первой книги. И тогда пришел Габриэль Городецкий и дал Суворову развернутый отпор.

Сразу оговорюсь – я ни в коей мере не ставлю своей целью защиту или апологию концепции Суворова. Защита или опровержение таких концепций – это дело военных историков.

И здесь с Г. Городецким мы находимся в равном положении. Поэтому рассмотрим приемы аргументации и полемики, представленные в книге «Миф «Ледокола».

Как уже говорилось, Суворов считает, что Сталин планировал нападение на германскую армию. Опровержение Городецкого: «Документы германской разведки, цитируемые далее в этой книге, определенно свидетельствуют о том, что развертывание советских войск носило оборонительный характер и не представляло никакой опасности для вермахта» (стр. 10). На стр. 29 (примечание 8) указано: «См. наст, изд., с. 115–119». Т. е. на данных страницах обещано процитировать соответствующие аргументы германской разведки, наголову разбивающие домыслы Суворова. Открываем книгу на указанных страницах – раздел «Германия и превентивная война», – обнаруживаем: не цитируется ни один документ германской разведки, нет ни одной ссылки на хоть какой-то документ германской разведки. А что есть? Есть замечание, что «даже Паулюс, который был бы рад представить такие данные в Нюрнберге, неохотно признал, что «в наше поле зрения не попали какие-либо факты, свидетельствовавшие о подготовке Советского Союза к нападению» (стр. 117).

Я, в отличие от Городецкого, не знаю, что должно было радовать или печалить бывшего фельдмаршала, но мне достоверно известно, что задолго до Нюрнбергского процесса (в 1943 г.) Паулюс попал в советский плен, вступил в руководство антигитлеровского комитета «Свободная Германия», находился в плену в момент Нюрнбергского процесса и оставался в плену еще долгие годы после процесса. Если показания такого свидетеля (не подкрепленные ни одним документом) Городецкий считает доказательством – воля его.

Впрочем, как отмечает Городецкий, все прочие немецкие генералы на том же процессе в Нюрнберге твердо стояли на том, что вермахт нападения Красной Армии ожидал. Но с этими ненужными показаниями Городецкий разделывается без труда – «благоприятная обстановка «холодной войны». После чего хладнокровно отмечает: «Однако архивные материалы свидетельствуют о том, что немецкая разведка таких сведений вообще не поставляла» (стр. 116–117). Ссылок на данные «архивные материалы» не приводится. Да и откуда им взяться, этим ссылкам, если все материалы ОКБ (Верховного командования вермахта) находятся в Центральном архиве Министерства обороны РФ (г. Подольск, Московской обл.) и ни одному западному историку никогда не выдавались. Это с одной стороны. А с другой стороны, «превентивная война – совершенно чуждая идея в советском военном арсенале». Если кто-то готов рассматривать данное заявление Городецкого как аргумент – воля его.

Одно из центральных мест в системе доказательств Суворова занимает проблема странного невнимания советского командования к строительству оборонительных сооружений вдоль новой (после сентября 1939 года) западной границы. Рассмотрению этой странности (вкупе с не менее поразительным разрушением старой оборонительной «Линии Сталина» – одной линии еще нет, а вторую уже разрушают!) Суворов посвящает 20 страниц своей книги, приводя данные мемуаристов и официальных публикаций. И приходит к выводу: Сталин думал не об обороне, но о нападении. Новая же линия оборонительных сооружений ни для какой обороны не предназначалась, а была на самом деле не слишком тщательно изготовленным макетом.