Текст книги "Суперпрофессия"

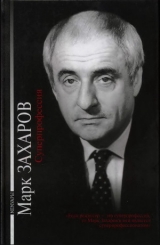

Автор книги: Марк Захаров

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)

Неконтролируемый поток сознания

Мой XX век начался 13 октября 1933 года в родильном доме у Грауэрмана на Арбате. Оттуда я был привезен на Красную Пресню в коммунальную квартиру на тихой улице Заморенова, где прожил до двадцати одного года.

Похоже, мое рождение было связано с родовой или предродовой травмой. Не знаю – психического или физического характера. От самого раннего младенчества, когда человек может хоть что-то запомнить, в моей памяти, разумеется, смутной и размытой, остались какие-то неясные, долго мучавшие меня кошмары. Иногда я впадал в состояние, очевидно, пограничное между мучительно страшными снами и галлюцинирующей явью. Я даже хорошо запомнил осколки этих являвшихся и безжалостно атаковавших меня фантомов. Подозреваю, что эти первые в жизни воспоминания относятся к возрасту от нескольких месяцев жизни до трех-четырех лет.

Тяжелой психической травмой явилось для меня посещение Мавзолея вождя мирового пролетариата. Скорее всего по велению матери или бабушки, меня привела туда моя няня Мария Петровна, взятая из деревни в период героической коллективизации для ухода за мной и нехитрого, но очень доброго воспитания. Зловещая театральность Мавзолея, подсвеченный желтый труп под стеклянным колпаком потрясли меня и в дальнейшем вызывали периодические приступы ночного бреда. Я просыпался, дрожа от ужаса, с реальным ощущением, что страшное мертвое существо лежит рядом со мной в постели, накрывшись простыней.

Разумеется, эти детские ужасы не имеют прямого отношения к тем публичным заявлениям о человеческом захоронении Ленина, которые были сделаны по телевидению в прямом эфире лет эдак пятьдесят спустя… Хотя, кто знает, быть может, какая-то очень далекая подсознательная связь все же существует. Доктор Фрейд, возможно, и разобрался бы. Не хочу сказать, что теперь нет специалистов по глубокому проникновению в недра нашей памяти и подсознательных процессов.

Если записывать все, что бродит на разных уровнях моего усталого сознания и такой же памяти, можно вспомнить о таких глупостях, которые ни за что не переведу на бумагу. Одно время, формируя этические нормы поведения среди краснопресненской шпаны, мечталось даже приобщиться к криминальным деяниям. Но такая возможность реально появилась только 11 марта 1999 года, когда С. В. Степашин наградил меня именным оружием, а В. Б. Рушайло через несколько дней вручил его мне вместе с патронами.

Сейчас я сверяю количество патронов с тем списком, который составил заранее.

Интересно, почему оружие вручили через несколько дней после его демонстрации и министерского приказа? Знающие люди сказали, что потребовалось время, чтобы определить мою психическую вменяемость. Думаю, хорошо, что работники МВД не познакомились с некоторыми главами, переданными в издательство «Вагриус», кто знает, какова бы была реакция, а я без оружия как без рук.

Поскольку это поток сознания, наивно ожидать от меня какой-либо повествовательной логики. Логика, вообще, относится к понятиям, мною нелюбимым за свою ненадежность, множество исключений, поправок, заплаток, сомнительных коррекций и другой зыбкой материи.

Под воздействием очень осторожно проснувшегося разума, очень поздно, редко, невнятно, без особого интереса я стал выспрашивать отца о жизни его родителей. Чтобы было с чем сравнивать. Отец рассказал, что мой дед был женат на еврейке-караимке, стало быть, заключил я, мой отец наполовину еврей, я – на четверть. Но вот моя дочь уже имеет такую долю еврейской крови, которую нацисты официально прощают, а мне прощения нет.

Когда был в Иерусалиме у Стены плача, первый раз не то чтобы с гордостью, но нормально ответил на вопрос, кто я такой. Как же, как же, говорю, бабка была из ваших. Они сразу спрашивают, какая бабка: материнская или отцовская? Я сказал правду, и они очень за меня огорчились. Оказывается, если со стороны отца, – о том, чтобы считать себя евреем даже мечтать нельзя. Хорошо, что я никогда об этом не мечтал и всегда считал себя русским, хотя отец потом признался, что в роду изначально, с XIII века, присутствовала еще и татарская кровь. В этом большой недостаток многонационального государства. Мы с этим еще намучаемся в XXI веке.

На всякий случай запишу (еще не известно, как сложится): дед по отцовской линии был поначалу революционером и сидел в Петропавловской крепости. Об этом мой отец писал Ворошилову, когда получил знаменитую 58-ю статью. Наверное, хотел, чтобы Ворошилов посоветовался о нем с Ежовым, а Ежов со Сталиным, который бы вызвал Буденного.

Еще я узнал, что отец моего отца занимался журналистикой и в их доме часто бывал дядюшка Гиляровский. В 1914 году мой дед ушел на фронт, где вместе со своими старшими сыновьями был убит. Еще у моего деда был брат, который занимался исключительно сельским хозяйством в своем родовом имении в Тамбовской губернии, где я никогда не был. О чем жалею. Кому не хочется съездить в свое родовое имение?!.. И не с той модной ныне целью, чтобы приобщиться к дворянскому сословию. К себе как потомку дворянского рода отношусь с изрядной долей иронии, сарказма и, не скрою, скепсиса. Полагать себя дворянином права не имею. Хотя бы потому, что не владею иностранными языками, к своему прошлому нелюбопытен (если и спохватился, то поздно), ощущаю себя, скорее, одним из случайных осколков некогда взорвавшейся великой российской цивилизации. Образование свое со временем привел почти в человеческий вид, работать научился, преступлений не совершал, крестился осмысленно во второй половине жизни, тогда же и несколько поумнел, – но, в моем представлении остался микрочастицей, по счастливой случайности уцелевшей после космического взрыва. Еще имею подлую мысль: взорвались-то родители вместе с великой державой, но печать интеллектуальной деградации меня все равно задела. Конечно, в отношении себя я в какой-то степени ослабил воздействие исторического вырождения, кое в чем преуспел, но аристократическую ментальность не сохранил.

Недавно общался с абитуриентами, желающими поступить в мою режиссерскую мастерскую при РАТИ. Прослушал в их исполнении несколько рассказов Зощенко и вдруг по-новому, с трагическим до слез хохотом воспринял это исследование гигантской деградации русского общества, иссушение его интеллектуальных ресурсов и его великой словесности. Конечно, я не ощущаю себя персонажем из рассказов Зощенко, но, если уж совсем честно, о некотором метафизическом родстве речь идти все-таки может.

Не буду глубоко вдаваться в свою родословную. Справедливо опасаюсь, что это почти никому не интересно. Но в целях увеличения общего печатного объема скажу очень коротко о моей бабке по материнской линии – Софье Николаевне, урожденной Бардиной. Ее усилиями с 1933 года по 1941-й моя жизнь в довоенной стране до сих пор представляется мне сплошным раем. У меня было несметное количество игрушек, веселых книг с картинками, подростковый велосипед, узкопленочный кинопроектор, высококалорийное, витаминизированное, надоевшее мне до смерти питание и другие блага. Работая в системе просвещения заведующей образцово-показательным детским домом, Софья Николаевна, за счет своего высокого авторитета, некоторых служебных возможностей и, вероятно, большого количества состоятельных поклонников (некоторых я помню), сумела с достаточным размахом (по довоенным нормам) обеспечить вполне пристойный жизненный уровень для моей матери и, как мне кажется, главным образом – для меня. Свою могучую и крайне энергичную бабку я звал Батя, что ей очень нравилось. Были многолетние периоды, когда я подолгу не видел своих родителей. Мать работала с утра до ночи, отцу долго не разрешали жить в Москве, потом на некоторое время он все-таки поселялся с нами, потом его опять выгоняли.

Моя мать, не сумевшая стать актрисой, училась в театральной студии Юрия Александровича Завадского и, по общему мнению всей родни, крайне неудачно вышла замуж. (Разумеется, я придерживаюсь иного мнения и иногда мне даже кажется, что отца я любил больше матери.) Отец не сумел получить пристойного образования. Революционные вихри застали его в Воронежском кадетском корпусе. Ему было шестнадцать лет, когда в город вошел генерал Шкуро. Отец принял немедленное решение – вступить в его Добровольческую армию, но не смог этого сделать сразу, так как не имел хороших офицерских сапог. Без сапог в Добровольческой армии появляться было неприлично. Вместе со своей матерью он посетил лучшего городского сапожника, который принял заказ и сразу же запил. Отец, по его рассказам, горько плакал, когда выяснилось, после того как мастер благополучно вышел из запоя, что заказанные сапоги оказались на два размера меньше. К этому времени Шкуро выбили из Воронежа и в город вступила доблестная «конница-буденница», куда можно было вступить в каком угодно виде, хоть босиком. Поэтому отец с не меньшим удовольствием вступил в Красную армию. Он участвовал в боях с Пилсудским, терпел поражения, отступал до тех пор, пока на фронт не приехал Троцкий, который собрал голодную, полураздетую и босую армию и, поблескивая пенсне, провозгласил: «Даешь Варшаву!» После чего, по рассказам отца, все красноармейцы испытали отчаянное воодушевление, рванули с этим воплем на дрогнувших поляков и преследовали их почти до самых предместий Варшавы.

После Гражданской войны отец не сумел продолжить образование. Поступал в медицинский вуз – не поступил. Что-то ему мешало. Не хватало энергии, деловой хватки, везения, анкетных данных – не знаю. Он пробивался случайными заработками в военно-физкультурной сфере. Отдать любимую, единственную, талантливую дочь за человека без определенной профессии, остро нуждающегося и беспартийного, моей бабушке и всем остальным родственникам казалось делом невозможным и трагически недопустимым.

По-моему, этот брак сохранился в связи с моим рождением. А через год, в 1934 году отец уже был арестован, судим тройкой ОГПУ и получил до смешного маленький срок – три года с последующей высылкой. Мать, бросив театральную студию, ринулась за ним. Счастье, что это был 1934-й, а не 1937 год – в этом случае отец вряд ли бы выжил, вряд ли мог бы участвовать в Великой Отечественной войне и умереть в Москве в весьма преклонном возрасте.

У матери тоже была своя «революционная эпопея»: одиннадцатилетней девчонкой она с матерью и отцом, колчаковским офицером, отступала туда, где «по долинам и по взгорьям шла дивизия вперед». Во Владивостоке Софья Николаевна, однако, приняла важное для моего будущего рождения решение – не плыть вместе с мужем в Австралию, а остаться в России.

Вот и первая страшная мысль, выброшенная из потока сознания: не запей сапожник горькую, не раздумай бабка плыть в Австралию – издательство «Вагриус» осталось бы без моих мемуаров!

Скажем так мой отец – неудачник, сломленная личность, очень для меня дорогая, о ком я вспоминаю и теперь почти каждый день, очень многое сделал для моего развития, формирования чисто мужских оценок, пробуждения фантазии, самых разнообразных интересов, а главное, своим примером доброго неудачника побудил очень скоро к мучительным раздумьям о том, что деньги надо все-таки уметь зарабатывать и жить по-другому

После начала войны и смерти моей всемогущей бабки для нас, вернувшихся из эвакуации в 1943 году в холодную и голодную Москву, в полученные с огромным трудом обратно две комнаты в коммунальной квартире, началась жизнь тяжелая, полуголодная, бесперспективная.

На несколько месяцев я в возрасте десяти лет попал в детский дом. По возвращении из эвакуации у нас не было продовольственных карточек и вообще средств к существованию. Это был основательный стресс, я узнал многое из того, что не знал прежде, а главное – испытал такое жуткое одиночество среди довольно враждебного и агрессивного окружения, что этих ощущений мне хватило на полжизни

После вселения в возвращенную нам, отапливаемую буржуйкой комнату я стал сперва очень плохо учиться, но зато с любимым другом по третьему классу – Вахтангом Бокерия увлекся кукольным Театром. Вместе с ним мы начали бегать в Театр Образцова, приходить в восторг от его спектаклей. Наверное, однако, театральная бацилла залетела в меня мною раньше, когда в семилетием возрасте я был приведен моей матушкой во МХАТ на «Синюю птицу». «Синяя птица» – явление особое в нашей театральной истории, думаю, оно оказывало свое целебное, магическое воздействие на многие поколения людей, не обязательно посвятивших себя театру. Спектакль мощным образом стимулировал в человеке фантазию, вовсе не сказочным сюжетом, а какой-то особой энергетикой пробуждая в детском сознании стимулы для эмоционального, интеллектуального, а может быть, духовного развития.

После возвращения в послевоенную Москву, где-то к классу пятому-шестому я стал мучительно и подолгу размышлять: почему мы тогда с уже вернувшимся по болезни отцом так плохо живем? Пребывая целиком в увлечении рядом тайных, очень субъективных полуигр-лолуфантазий, о которых рассказывать, вероятно, и сложно и, скорее всего, неинтересно, я все чаще задавался мыслью, как покончить с нищетой. Именно в это время в мои руки попался «Мартин Иден» Джека Лондона, и я стал бредить – как бы вырваться в будущем в какую-то другую творческую стихию. Как это сделать, я не знал – я только фантазировал странным образом на бумаге, рисовал какие-то вымышленные страны. (Отчасти под воздействием «Швамбрании» Льва Кассиля.) Рисовал странные черточки, кружочки, магические загогулины, летательные аппараты, лабиринты, проекты театров, просто придумывал собственные игры с трудно формулируемым содержанием. Чаще всего я этим занимался во время приготовления уроков, когда мать с нянькой ходили на цыпочках. Позднее мать обнаружила, что я использую отведенные для уроков часы не по назначению.

Нет смысла подробно рассказывать, как скверно я учился, и только десятый класс закончил с аттестатом без троек. К этому времени во мне, вероятно, взыграла какая-то просыпающаяся мужская гордость или ее предтеча.

Из достаточно зачуханной личности я постепенно вполз в несколько иную ипостась. Стал веселить класс разного рода шутками, чаще всего дурацкими, но имел успех. Научился рисовать мелом на школьной доске смешившие всех карикатуры. Перед каждым уроком учителей встречали разнообразные рожи и картинки из жизни класса. Некоторые учителя гневались, что очень радовало. К этому времени появились настроения товарищеского мужского братства. (Обучение тогда было раздельным, девочки учились в женских школах.) Вскоре у нас образовалась своя «мужская» компания, довольно дружная, умная, долговечная, очень веселая, отчасти шальная, которая стала называть себя «Хивой». Разумного объяснения этому нет. В окончательном составе братства остаюсь шесть человек.

«Хива» уцелела по сию пору, правда, теперь нас четверо; мы не без удовольствия перезваниваемся и регулярно встречаемся. Очень любопытно, что нас почти не связывают профессиональные интересы, а объединяют исключительно проблемы нашего поколения, а также политические, всемирно-исторические, психотогические, семейные и все другие аспекты бытия. Очень долго мы, что называется, «решали судьбу России» и только недавно окончательно выяснили, что сколько ни решай – ничего никогда не решишь. И в последнее время стали все заметнее отгребать от политики в сторону чисто житейских интересов. Люди мы разные, но есть поколенческая солидарность и взаимное любопытство. Один из нас все-таки крупный деятель – главный конструктор в системе BПK. Другой до недавнего времени работник МИДа, в семидесятые годы работал Штирлицем в США. Фамилии их я на всякий случай называть не буду, кому понадобится – узнает. А четвертого – Леонида Новоторкина – назову: он никогда с государством ни в какие игры не играл, ему терять нечего.

Помню, «Штирлиц» раньше часто говорил «Главному конструктору»:

– Все-таки сколько мы передали для вас ценной информации.

На что «Главный конструктор» всегда саркастически ухмылялся:

– Читал я вашу… (неприличное слово) информацию.

– Что же он для тебя ничего не нашпионил? – удивлялся я.

– До всего дошли своим умом, без его шпионства.

– Одно слово что шпион, а шпионничать по-настоящему не научился, – добавлял Леня. – Почему плохо шпионил для нашего брата? Рассказывай подробно!

«Штирлиц» никогда не рассказывал, потому что работал Штирлицем.

В возрасте одиннадцати – четырнадцати лет я, как и многие мои театральные сверстники, прошел через полосу разных и всевозможных драмкружков. Сначала у своей матушки. От прежней профессии она далеко не ушла и много лет отдала детской художественной самодеятельности – так это в то время называлось. Имел там некоторый, не скажу, что очень большой, но успех, радость дружно хохочущего зрительного зала ощутил. Потом вместе с Андреем Тарковским занимался в театральных коллективах Москворецкого дома пионеров на Большой Полянке. Мы увлеченно вспоминали об этом много позже, когда Тарковский ставил «Гамлета» в Лейкоме.

Отец служил после фронта в охранных частях московского гарнизона, моя няня очень состарилась, мать в одиночестве тащила семейный бюджет, потому что отца после демобилизации довольно скоро выслали из Москвы как судимого по 58-й статье. Мать некоторое время вела драмкружок в Марфинской детской колонии НКВД, естественно, за грошовый заработок. Как она туда устроилась – не понимаю. Может быть, от отчаяния согласилась на что-то, о чем думать не имею права. А подумал непроизвольно и только сейчас. В здании, где она работала, располагалась некогда знаменитая «шарашка», описанная Солженицыным.

Почему фронтовики с удовольствием вспоминают свою окопную жизнь? Таково свойство человеческой психики. Все, что было в молодости, вспоминать и смешно, и приятно. И не только фронтовикам – даже бывшим зекам ГУЛАГа.

Когда в 1986 году Б. Н. Ельцин, проводя свою предвыборную кампанию, поехал в город Пермь, в его свиту пригласили «пермяков» – трех актеров, связанных с работой в Перми Георгия Жженова, Петра Вельяминова и меня. Мы с Вельяминовым работали, правда в разные годы, в одном и том же пермском облдрамтеатре, а Жженов все то время, пока мы играли на сцене, сидел в пермской тюрьме как американский шпион. После официальных встреч с избирателями мы втроем ужинали в ресторане пермской гостиницы, где мои «пермские» друзья с такой радостью, таким счастливым смехом делились воспоминаниями о пересыльных тюрьмах, о некоторых смешных надзирателях и прочих ужасах, что я сидел с открытым ртом и не переставал удивляться.

Но мы все так устроены. Я вспоминаю свое послевоенное детство и юность как распрекрасное, очень веселое и, конечно, счастливое время. Учился посредственно, читал мало, зимой и летом гонял во дворе тряпичный мяч, за неимением настоящего футбольного. Искал сомнительных приключений с краснопресненской шпаной. Накручивая коньки на валенки, цеплялся железным крюком за проходящие по пресненским переулкам автомобили, ездил «тыриться» на стадион «Динамо», взирая на земных богов: Хомича, Боброва, Пайчадзе, Гринина, Леонтьева, Бескова. Раз пять мог засмотреть американскую военного времени киноверсию «Трех мушкетеров» и, позднее, несметное количество трофейных немецких фильмов. Помню, что Дика Дурбин в фильме «Секрет актрисы» вызывала особое волнение не только у меня, но и у всего класса мужской школы № 95 на улице Заморенова. Очень долго думал: признаться ли, что, обучаясь в 10-м классе, я смотрел кинофильм «Петер» с Франческой Гааль ровно семь раз? Признаюсь. Было.

Но было и другое. Перед окончанием средней школы я не нес в себе заметных признаков будущей профессии, мое образование и интеллектуальное развитие оставляли желать лучшего. Никаких зачатков чисто политических или хотя бы исторических воззрений за мной не числилось. По сравнению с нынешними молодыми людьми того же возраста, выглядел я, по-моему, кретином. Правда, очень веселым.

До некоторой степени политическая сфера вообще у моих родителей была больным местом. Мать, помню, не стеснялась издеваться над кампанией по искоренению «космополитов», иронизировала по поводу некоторых радиопередач и газетных сообщений, но в целом родители делали все возможное, чтобы в мою дурную голову не залетели ростки крамолы и антисоветские ветры. Они, конечно, знали цену многим событиям нашей прошлой и нынешней истории, но, как видно, страшась отцовской 58-й статьи, изо всех сил старались, чтобы меня всегда посещал один только исторический оптимизм вместе с материализмом. Сейчас мне трудно сказать – насколько они были правы. Точнее – насколько их можно понять. Вопрос для меня непростой.

Впрочем, возраст юношеского максимализма, вообще говоря, нельзя целиком и полностью оскопить, лишить естественных сомнений и критического сарказма. С близкими мне друзьями из «Хивы» я смеялся, как мог, над некоторыми топорными издержками нашей пропаганды, но в целом посягнуть на что-то большее, заглянуть в корень я, конечно, был не в состоянии.

Мать несколько раз подробно и долго объясняла мне, как одно единственное слово может в нашей стране навсегда погубить человека.

Я, вероятно, со своим зубоскальством имел такой небезопасный период на первом курсе ГИТИСа, когда ГУЛАГ еще продолжал набирать обороты. Этот период я, хоть и рискуя пару раз, но проскочил. А вот знакомый мне коллега А. Крюков не проскочил. На семинаре по марксистко-ленинской эстетике он, будучи только что зачисленным в труппу Театра сатиры, спросил у ученого марксиста:

– А правда ли, говорят, что перед смертью Ленин написал какое-то завещание?

– Нет, это говорят неправду, – успокоил его ученый.

Но парторг театра Г. Иванов не успокоился и в тот же день поехал в райком партии, где рассказал, о чем спросил Крюков. На следующий день молодого артиста арестовали и через некоторое время отправили в лагерь.

По возвращении после хрущевского доклада о Сталине, в первый же день, счастливый Крюков пригласил Иванова распить с ним бутылку.

– Ведь чудом уцелел! – радостно сообщил он, зная о роли, сыгранной в его жизни Ивановым. – Жизнь висела на волоске, два раза убивали, а вот живой!

Говорят Иванов очень ему сочувствовал и радовался.

Такое интересное было время. Боевое.

Возвращаясь мысленно к последним школьным годам, я теперь хорошо понимаю, что мой «стартовый каптал» был крайне низок. Да, я подавал кое-какие надежды, главным образом за счет шального юмора, дурацких, смешных выходок, однако серьезных рычагов для начала осмысленного пути в искусстве я, конечно, не имел. Серьезной наставнической информации и вообще пристойного воспитания, наверное, так и не получил. Недаром, заканчивая десятилетку, подавленный страшными рассказами матери о театре, я намеревался поступать в Военно-инженерную академию и, между прочим, чуть было не угодил по досрочному комсомольскому призыву в военные летчики.

Конечно, я ни в чем не хочу, да и не имею права винить родителей. У матери сердце разорвалось в 54 года. Жизнь была невыносимой, считали каждую копейку. Но теперь, удивляясь тому лабиринту, через который прошел, могу заметить: некую наследственную программу, которая была заложена в меня родителями я, похоже, реализовал. Говорю так, даже если не поставлю больше ни одного пристойного спектакля.

Сейчас, когда стал более религиозен, чем лет двадцать назад, хочу добавить, что, кроме наследственной программы, было еще нечто, что вывело меня к истокам суперпрофессии. Должен признаться, что поверил, наконец, в силу Провидения. (Не буду расшифровывать, что я под этим имею в виду, во-первых, чтобы не дай бог не впасть в наивное и дилетантское теософическое мудрствование, а во-вторых, чтобы не сбиться ненароком на богохульство, что в принципе возможно ввиду отсутствия религиозного воспитания,) Простите грешного, не я теперь стал подозревать, что Провидение довольно рано обратило на меня внимание. Может быть, даже без всякого удовольствия, просто не было под рукой ничего лучше. Провидение уберегло меня от военно-инженерной карьеры, к которой я, не от большого ума, стал стремиться, послав в приемную комиссию Военно-инженерной академии доброго майора, который сразу обратил мое внимание на анкету с отцовской 58-й статьей и не посоветовал сдавать экзамены. Провидение заставило меня, несмотря на внешнюю тщедушность, упереться в Краснопресненском военкомате и решительно отказаться от досрочного комсомольского набора в летное училище. Но главной его заслугой было лишение меня московской прописки и отправка в Пермь, чтобы я там видоизменил свою биологию, психику и характер.

Касаюсь опасной сферы, но уж раз такие мысли во мне забродили – договорю. О Провидении из благородной трусости далее упоминать не буду. Свалю основную «вину» на Ангела-хранителя. Все-таки он рангом пониже и коли, действительно, мой– к моим сомнительным шуткам привык или устал обижаться. А может быть, тоже грешит по части вкуса.

Ангел-хранитель, прежде чем привести меня к истокам суперпрофессии, намучился и натерпелся. Прежде всего нужно было ликвидировать мою упертость по части выбора профессии. В 1951 году я метался между Военно-инженерной академией, Архитектурным институтом и МИСИ им. Куйбышева. Не скрою, испытал приступ трусости в связи с материнскими причитаниями, что театр – дело дурное и опасное. Я, видите ли, вбил себе в голову, что техника – моя стихия. Некоторые успехи в школьной тригонометрии, дурное ли легкомыслие или просто сложность в выборе жизненного пути породили во мне известную зацикленность. Употребляю этот термин питому, что он ближе к глупости, чем к осмысленной целенаправленности. То, что я не очень умен, сочтут ныне, возможно, за некоторое кокетство, но, как на духу, скажу прямо – не очень.

Я уже упоминал о нашем святом школьном содружестве, именуемом «Хивой», так вот, среди некоторой ее части, точнее – среди моих тогдашних раздумий, родилась «светлая» мысль о том, что экзамены в высшие учебные заведения не обязательно сдавать самому. То есть если твой друг лучше тебя знает физику, то пусть и идет вместо тебя на экзамен по физике, а ты, скажем, пойдешь за него писать сочинение, раз мы друг другу братья. Помимо опасной глупости мысль таила в себе и некоторый запах криминала, который воспринимался мной тогда как веселый авантюризм. Действительно, мысль эта в тот момент показалась «Хиве» веселой и продуктивной. Однако из всей компании нашлось только трое дураков, которые ею воспользовались. Я, ныне покойный Евгений Ревазов по прозвищу Князь и будущий уже упомянутый мною «Штирлиц». Теперь он, естественно, в совершенстве владеет английским (как иначе было притворяться американцем), но в то далекое время питал к английскому языку справедливое недоверие – как умный русский, он его опасался. Справедливо. Но в «Хиве» все-гаки нашелся человек – пусть спасибо скажут ему спецслужбы КГБ, – который английского не устрашился. Этим человеком был я, который и отправился сдавать приглянувшийся будущему «Штирлицу» язык в МВТУ имени Баумана.

Этот факт приводит меня в трепет по сию пору, и я задаюсь вопросом: чего было больше – храбрости или глупости? Последнего, наверное, больше: от безупречно подделанной печати на экзаменационном листке до охватившей меня известной робости, когда экзаменатор стал пристально вглядываться в протянутый ему документ и мою физиономию.

Некоторое внутреннее напряжение помешало мне получить пятерку, но и четверка была полезным вкладом в будущего знатока английской словесности. (Когда «Штирлиц» шпионничал в США, я им искренне гордился, но и собой тоже.)

За меня Князь сдавал физику в МИСИ имени Куйбышева и тоже притащил четверку. В результате я не прошел по конкурсу на престижный факультет, и мне в приемной комиссии было предложено обучаться на факультете «Водоснабжение и канализация». Делать этого мне очень не захотелось.

И вот тогда на помощь пришла моя матушка, которая, суммировав мои неудачи в Военной академии, Архитектурном институте и МИСИ, поведала мне, что видела вещий сон, прямо касающийся моего дальнейшего образования. Матушка сообщила, что от судьбы не уйдешь и путь у меня один – в актеры.

Помню, как я обрадовался ее материнскому решению и сразу же побежал летом 1951 года на предварительное прослушивание в Школу-студию МХАТ, Здесь на консультации для абитуриентов я прочитал доценту Г. В. Кристи громким, но неокрепшим голосом мое любимое произведение – «Вересковый мед» Бёрнса в переводе Маршака. В конце произведения, в том месте, когда шотландцы сбросили бедного карлика в пучину вод, у меня даже, помнится, выступили слезы. Доцент Кристи долго раздумывал над этим обстоятельством, а потом решительно посоветовал воздержаться от дальнейшего чтения и подумать о другой профессии. Помню, как долго уговаривал я его «отсеять» меня хотя бы после первого экзаменационного тура, мне было страшно неудобно признаться друзьям, что я, человек, всю жизнь увлекавшийся театром, не допущен даже до экзаменов. Но Кристи справедливо рассудил, что загромождать экзамены неперспективными абитуриентами со стихами о сумасшедших, хотя и мужественных карликах не стоит, и я отправился жаловаться матери на судьбу. Мать велела не падать духом и выучить наизусть «Песню о купце Калашникове», которую мы стали разучивать вдвоем, почти по нотам, с ее, материнского, голоса. Очевидно, мать поставила чтение довольно грамотно, она также научила меня (по-нашему – «натаскала») пристойно читать прозаический отрывок из Гоголя, после чего я пошел в ГИТИС, где ко мне отнеслись приветливее, чем на консультации у Кристи.

К моему глубокому удивлению, я сперва был допущен к экзаменам, а потом даже зачислен, летом 1951 года, на первый курс актерского факультета.

В 1951 году в ГИТИСе наши преподаватели актерского мастерства И. М. Раевский, Г. Г. Конский и П. В. Лесли делали все, чтобы превратить нас в приличных людей и артистов. Светлую память оставили многие, и прежде всего Григорий Григорьевич Конский, о котором мне хочется сказать много благодарных слов; однако потряс, перевернул во мне все вверх дном другой педагог, преподававший нам актерское мастерство всего один семестр на втором курсе, Андрей Михайлович Лобанов, художественный руководитель лучшего московского театра той поры – Театра имени Ермоловой.

Когда сравнительно недавно сформировался сбирник воспоминаний об этом необыкновенном человеке и режиссере, я, сколько ни пытался, не сумел вспомнить ничего вразумительного. Не сумею, наверное, сформулировать и сейчас, кем был для меня Андрей Михайлович Лобанов, – слишком короткой и ошеломляющей была моя встреча с ним. Я помню только, что пребывал в состоянии своеобразного шока; репетиции с Лобановым слились в какую-то сплошную труднообъяснимую полосу изумлений. Я пережил первый, очень важный для актерской жизни успех, лишивший меня некоторого комплекса неполноценности, который я все-таки испытывал, не признаваясь себе в том.