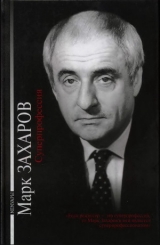

Текст книги "Суперпрофессия"

Автор книги: Марк Захаров

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)

Кроме моих усредненных представлений о знании иностранных языков нашими предками, я действительно, увы и к сожалению, не мог представить, что тридцатипятилетнее ожидание своего жениха Кончиттой могло произойти «всего лишь» после помолвки – без того, что мы теперь называем бесчисленным количеством понятных и близких нам терминов – от «романтического адюльтера» до «сексуального контакта». Когда я, уже после выпуска спектакля, узнал, что «этого» не было, я, признаться, очень огорчился прежде всего за самого себя. Очевидно, мои представления о великом разнообразии человеческих отношений были сформированы не без участия того пресса, который именуется ныне массовой культурой. Значит, гордиться, что я с высоты своих некоторых культурно-исторических и философских познаний не был задет пошлым молохом среднестатистического кино или чтива, – не стоит. Нет оснований. Поэтому не горжусь. И не хочу скрывать, что история любви Кончитты и Резанова произвела на меня, кроме всех прочих оттенков в чувствах и оценках, еще и отрезвляющее впечатление. Пожалуй, после «Юноны и Авось» я завершил свое формирование личности, относящейся к себе с известной и нескрываемой иронией.

После этого нырка в дебри доступного мне экзистенциализма хочется еще чуть-чуть подышать соленым ветром, который несли с собой красавцы – парусные фрегаты, так жестоко исчезнувшие из нашей жизни, деромантизировав ее столь основательно, что слово «бригантина», например, воспринимается подчас как сгусток необходимых организму поливитаминов.

После успеха нашей первой современной оперы, «Звезда и смерть Хоакины Мурьеты», мы с композитором Алексеем Рыбниковым мучительно искали драматургическую основу для новой работы в этом жанре. Наиболее привлекательным материалом нам стало представляться почему-то «Слово о полку Игореве». Захотелось вселенского размаха. С этой идеей мы и обратились вскоре к нашему талантливому современнику, который, только что получив Государственную премию, находился, как нам казалось (и мы не ошиблись), в расцвете творческих сил. Андрей Андреевич внимательно выслушал наши неуверенные суждения и кисло усмехнулся. Андрей Андреевич задолго до режиссера уже знал, какой спектакль должен родиться на сцене Ленкома. С присущей ему скромностью он подарил нам с Рыбниковым два карманных сборника его стихов, где в числе прочих значилась поэма «Авось».

Первое впечатление от поэмы было не самым обнадеживающим. Поэтов у нас не всегда понимают сразу, иначе бы им слишком хорошо жилось, а у поэтов жизнь должна быть сложной, иначе им не о чем будет писать. До встречи со мной поэт встречался со многими людьми, которые позаботились о том, чтобы ему жилось интересно и было что написать. Думаю, что в свое время Н. С. Хрущев многое сделал, чтобы закалить нервную систему поэта и укрепить его творческую потенцию. На одной из встреч с творческой интеллигенцией руководитель с граны очень долго и очень громко учил поэта, как правильно писать стихи, и даже довольно грубо предлагал ему покинуть пределы СССР и не возникать более со своими непонятными творениями перед партией и народом.

Вознесенский сочинил, конечно же, прекрасную поэму. Композиционно она была достаточно рваной, угловатой, какой-то асимметричной, но там были замечательные строки. В поэме содержался в каком-то спрессованном состоянии довольно мощный энергетический заряд. Постепенно ощупывая слова, сочиненные, сконструированные, свинченные и услышанные поэтом, мы с композитором ощутили некое волнение и смутную надежду. Надежда в театре всегда должна быть смутной. Сочинитель никогда заранее не должен быть уверенным в успехе, ибо конечный продукт истинного творческого акта – вещь, не имеющая аналогов в обозримой вселенной. Разумеется, это «программа-максимум». От нее в процессе сочинения можно и нужно несколько попятиться, но хорошо бы чуть-чуть, немножко.

Вознесенский в тесном контакте с театром начал писать пьесу в стихах, и первые же новые стихи стал смело и вдохновенно исследовать за роялем мой второй талантливый современник – композитор Алексей Львович Рыбников. Спектакль вообще сочинялся в основном у рояля на квартире Рыбникова, где меня посещали все самые интересные режиссерские и отчасти драматургические идеи. Работа шла достаточно долго у рояля и необыкновенно быстро на сцене.

Новый музыкальный спектакль явился итогом длительной и многолетней подготовительной работы. Если не считать моих музыкальных опытов на сцене Театра сатиры, то с первых же дней работы в Театре Ленком я во многих своих спектаклях постепенно увеличивал роль и значение музыки. Это была не случайная прихоть – усматриваю здесь объективную закономерность. Объясняю эту закономерность так: музыка и театр – древние стихии, одновременно родившиеся и прошедшие свой исторический путь в тесном и крайне разнообразном единении.

И еще одно, возможно крайне субъективное, ощущение. Может быть, главное. Каждое явление в искусстве, как и в жизни, проходит разные стадии своего земного бытия: зарождение, формирование, воплощение в задуманной сочинителем материи, первый контакт с теми, кому адресовано творение, ряд последующих контактов с новыми поколениями читателей-зрителей, когда ценность творения и его восприятие потомками обязательно видоизменяются. Сочинение возрастает в своей значимости или, наоборот, занимает впоследствии скромное место, а то и угасает. Пушкин при жизни воспринимался даже умнейшими людьми своего времени вне той космической градации, которую поэт начал обретать в момент открытия его московского памятника.

Если резко понизить уровень подобных размышлений, то успех моей давнишней и весьма наивной телевизионной версии «Двенадцати стульев» И. Ильфа и Е. Петрова – это завершающая, то есть музыкальная стадия ее земного существования. Музыка – последняя и прощальная ипостась любой вселенской субстанции. Скрупулезно рассматривать сюжетно-смысловые аспекты «Двенадцати стульев» и заново подключаться к некогда гомерически смешным диалогам сегодня нет смысла. Значительно интереснее, как теперь принято говорить, «сухой остаток». Биографически, в чисто бытовом плане меня уже не интересует Остап Бендер – но! – меня может обрадовать и даже ностальгически очаровать зримый след этого творения в его музыкально-поэтической сути. Он часть нашей истории, что обрела право на свое музыкальное завершение.

Вот почему Остап Бендер Андрея Миронова, сотканный из музыкальной материи Геннадия Гладкова, нанизанный на печальный юмор поэта Юлия Кима, интереснее и живее кинематографической версии Леонида Гайдая. При том, разумеется, что выдающийся комедиограф и прославленный кинематографист Л. Гайдай много выше кинорежиссера М. Захарова.

Есть объекты вселенной, что готовы обрести свою последнюю музыкальную формулу, а есть те, что еще не дозрели до чисто музыкального или поэтического естества.

В 1806 году, когда Резанов достиг берегов Америки, петь о нем самом или просто сочинять музыку о его путешествии было бы рано и даже легкомысленно. Важнее было тщательно описать и запротоколировать сделанное замечательным путешественником и дипломатом. Через сто семьдесят пять лет протокол интересен лишь специалистам – большинству людей важнее и дороже музыка им содеянного.

Я сейчас выдворяю за скобки принцип широко распространенный за рубежом – сборную антрепризу. Тот закон, по которому живет Бродвей. Если, действительно, собрать под одной крышей очень интересных актеров, музыкантов, танцоров, иметь мощный капитал для постановочного оснащения и сильнейшую постановочную группу – в этом случае ни один драматический театр соревноваться с такой музыкально-хореографической антрепризой не в силах. Но реальные условия нашего театрального бытия в 1981 году, когда создавался наш спектакль, да и в более поздние годы говорят о том, что мои размышления на эту тему в условиях российской действительности не лишены здравого смысла.

Если совсем честно, сборную команду мы, конечно, собрать не могли и не хотели, но произвести кое-какие важные акции по укреплению состава, приобретению соответствующей аппаратуры и привлечению к работе над спектаклем специалистов не только из числа штатных сотрудников – все это мы постарались проделать и, как позднее выяснилось, не без успеха.

Карден выступал как независимый от своего правительства меценат, решительно осуществляющий неожиданную для многих французов культурную акцию, не преследуя при этом никаких серьезных финансовых целей. Дорогу в оба конца, гонорар и все расходы по культурной программе нашего пребывания Карден брал на себя. Возместить такие расходы, играя в маленьком театре «Эспас Карден», было невозможно. Очевидно, речь шла о каком-то ином, некоммерческом расчете и ставка делалась не по законам, свойственным обычным зарубежным импресарио. И все-таки думаю, что появление нашего спектакля во Франции нельзя отнести к совершенно бессмысленному делу с точки зрения экономической. Имя Кардена обозначалось на модных предметах мужского туалета, на галстуках и сорочках; в данном случае оно появилось на новом и достаточно оригинальном для Парижа явлении – русской рок-опере. Так определили здесь жанр нашего спектакля, хотя у нас, и прежде всего у самого Рыбникова, существовали серьезные сомнения на этот счет. Скорее всего, наш спектакль – какая-то новая разновидность современной музыкальной драмы, от рок-оперы он все-таки сильно отличается, но слово «опера-рок» само по себе звучное, и на период гастролей мы не возражали против такого наименования.

Карден много выступал по французскому телевидению, называя наш спектакль «посланником мира», несмотря на большое число противников его инициативы. События в Афганистане стали поводом к угрозам, которых он не испугался. Карден высоко оцепил идеи, заложенные в сочинении Андрея Вознесенского, был страстным поклонником музыки Алексея Рыбникова, восторженно отзывался о Николае Караченцове, Елене Шаниной, Александре Абдулове, Павле Смеяне и вообще в течение всего нашего пребывания в Париже проявлял большую заботу о нас. Дирекция его театра обязалась взять на себя часть затрат по дополнительному техническому оснащению своей сцены с тем, чтобы на ней сумел расположиться и ожить наш достаточно непростой спектакль, – и французская сторона полностью выполнила все свои обязательства. Конечно, надо отдать должное нашему главному художнику Олегу Шейнцису. Вместе с руководителем постановочной части Александром Ивановым он разработал остроумную систему частичной перестройки нашей декорации, произвел большую, сложную, а главное, незаметную для зрителя работу, в результате которой произошло, с моей точки зрения, весьма поучительное сценографическое чудо: наши декорации выглядели во Франции так, как будто они были рождены именно в театральном зале «Эспас Карден». Конечно, пришлось внедрить много дополнительных постановочных идей, кое-что изменить в мизансценах, выдвинуться в зрительный зал, поглотив два первых ряда, но результат был превосходный – оформление спектакля и архитектурное пространство театра составили одно гармоничное целое.

Мы, – что называется, «пристрелялись» к акустике зрительного зала, выверили и уточнили все изменения в мизансценах. Значительно улучшили звучание нашего музыкального ансамбля и вокальной группы, уточнили и несколько видоизменили световую партитуру.

В целях наилучшей подготовки к первым спектаклям мы установили жестокий режим работы и отдыха – единый час прихода в гостиницу, обязательный послеобеденный отдых и воздержание в первые дни от каких-либо прогулок по городу. Ведь мы впервые в жизни начинали работу по бродвейскому принципу: ежевечерний спектакль, один выходной в неделю. Я явился автором «драконовских» мер, понимая, как интересен Париж, как соблазнительны прогулки по его уникальным улицам, сколько физических сил могут они потребовать и какая нервная нагрузка может обрушиться на плечи наших артистов. И главное, сколь печальным образом могут сказаться эти незаметные внешне нагрузки на наших первых спектаклях. Были тому грустные примеры в прошлом. Мои предложения встретили, как мне показалось, полное понимание у коллектива, во всяком случае, коллектив изобразил на своих лицах удовольствие по поводу разного рода ограничений. Главный режиссер иногда встречается с парадоксами актерской логики, хотя ему и не надо слишком обольщаться по поводу бурных изъявлений актерского восторга. В данном случае, однако, мучительно и недоверчиво вглядываясь в лица товарищей, я в конце концов поверил в их искренность. Не поверили некоторые французские журналисты, пристально наблюдавшие за нами. Они восприняли предложенный мною режим работы как неслыханную казарменную строгость и массовое подавление прав человека. Я, как главный «душитель свободы», попытался объяснить работникам прессы, что театр мы драматический, репертуарный и мы ни разу не пробовали играть каждый вечер один и тот же спектакль. Очень скоро я, однако, заметил, что актеры в своем большинстве умело распоряжаются временем, внимательно следят за своим здоровьем, состоянием голосовых связок и вообще демонстрируют во всех сферах жизни и работы надежный профессионализм.

Я помню волнение перед первым спектаклем, знаю, что иногда умею взбодрить коллектив, поднять его нервный тонус, но перед первым парижским спектаклем я, очевидно от волнения, перестарался. Конечно, я вспомнил слова Суворова, которые он всегда произносил перед штурмом неприятельского города, конечно, я громко, одушевляясь, выкрикнул слово «Солдаты!..». Перед нами был действительно чужой город, и я, помнится, воодушевил людей настолько, что не все сумели произнести свой текст. Владимир Ширяев на этом первом спектакле вместо длинного монолога, объясняющего, почему и зачем надо плыть Резанову в Америку, сумел только после некоторого замешательства выкрикнуть: «Плывите, и всё!» Хорошо, что хоть посохом взмахнул – это условный знак для музыкального вступления

Волнение в тот вечер было всеобщим и чрезмерным. Зрительский прием в конце спектакля был выше всяких ожиданий, но недовольство осталось серьезное, и наутро я назначил общую репетицию. Мы постарались предельно сконцентрировать силы и успокоиться. Не слишком, но до известных пределов. Второй спектакль превосходил первый по всем компонентам. И далее мы обнаружили поразительную вещь, о которой до сих пор не можем забыть: каждый последующий спектакль в Париже был в чем-то лучше предыдущего. Касаюсь сейчас очень непростой темы освоения незнакомого сценического пространства. Я много об этом думаю и, возможно, часто повторяю одну и ту же мысль: проблема вбирает в себя огромное количество факторов – как зримых, так и скрыто воздействующих на подсознание. Задача режиссера – различать не только пространственные факторы, но, обязательно, и чисто психологические.

Мы, дети репертуарного театра, всегда страшились этого бродвейского кошмара: играть каждый день один и тот же спектакль. Мы и не понимали подобного страшного метода и, выезжая на парижские гастроли, не признаваясь себе в том, сильно трусили, вспоминая обо всех наших московских срочных вводах, неожиданных заболеваниях, подворачивающихся ногах и руках, эпидемиях гриппа, растяжениях связок и хрипах в голосовых связках. Но вот оказалось, что при умелой организации дела, при правильном отношении к собственному здоровью, при высоком профессионализме всех и каждого играть в течение длительного времени один и тот же спектакль ежедневно – полезно. Недаром профессиональные хоккеисты считают, что для поддержания хорошей спортивной формы играть надо через день, не реже.

Спектакль «Юнона и Авось» в Париже приобрел не просто так называемый «накат», не просто подобрался по линии общей четкости и ритмичности – спектакль превратился в весьма прочную саморегулирующуюся систему, которая выработала надежный механизм ежедневной корректировки.

Прежде всего разительно улучшилась наша пластика. Хоть мы и объясняли на пресс-конференциях, что труппа у нас постоянная и мы не можем приглашать в наш музыкальный спектакль профессиональных танцоров, – все равно объяснять это каждый раз собравшимся зрителям и просить у них снисхождения в связи с тем, что на сцене драматические артисты, мы, естественно, не могли. Нам оставалось другое – довести нашу хореографию до максимального уровня, на который мы только способны. И мы каждое утро проводили в гостинице обязательные репетиции-разминки.

Мы получили свыше семидесяти публикаций во французской прессе. Случай беспримерный. Работники нашего посольства говорили, что подобное случилось лишь однажды – во время первых послевоенных гастролей Большого театра. Наш спектакль очень удивлял французов, и мы каждый день узнавали о себе много нового. Например, что наш «кордебалет» не уступает нью-йоркскому в знаменитом мюзикле «Кошки». Здесь у нас хватило ума отнестись к этому сообщению с иронией. А вот с тем, что спектакль наш – «ослепительный каскад сценических эффектов, возбуждающей музыки и энергичных танцев. В спектакле есть даже немного эротики», спорить не хотелось.

Газета «Монд» писала так: «Наиболее интересные моменты – это соединение русской православной литургии, русской традиционной музыки с рок-музыкой. Первая часть спектакля открывается прологом, где размытые моменты протеста были стерты в адаптации, проверенной Советским посольством в Париже». Впервые в жизни я узрел на страницах западной прессы явную ложь и очень удивился. Мне раньше казалось, что это делается как-то тоньше, не так топорно. Даже огорчился за газету, хотя статья о нас заканчивалась красиво: «Приходишь в восхищение от замечательного ритма действия и от персонажей. Поражаешься красоте картин, обаянию кинематографического письма, близкого к барочному, и волшебству актеров с прекрасными голосами». Газета «Фигаро» отозвалась по поводу нашего спектакля следующим образом: «Не опера, не рок, но замечательная музыкальная комедия, «сделанная в СССР», что уже само по себе достаточно удивительно, в ней нет ничего революционного, но присутствует нервный стиль, неожиданный на Востоке. Мелодии Алексея Рыбникова, такие же обворожительные, как у Бернстайна, исполняются актерами с глухими и захватывающими голосами, прекрасно подзвученными, деформированными, разделенными синтезатором и «камерой эхо». Результат завораживающий, блестящий, прекрасный по своему ритму. Мизансцены Марка Захарова полны инженерной выдумки, красоты света и движения».

Некоторые рецензенты, заметив в глубине сцены мелькающие лопасти, отмечали прекрасную работу электронной установки по синхронному движению дыма, не догадываясь, что клубы дыма отчаянно гнал небольшой фанеркой наш председатель месткома артист Борис Чунаев.

Имя Вознесенского буквально не сходило с газетных страниц. Только два печатных католических органа упомянули про нас с некоторым сарказмом, никак, впрочем, не обосновывая свою позицию, – просто мы им не понравились, и все.

В Париже живет много русских людей. Мы знали об этом и психологически готовили себя к возможным встречам. Пугали нас этими встречами не так, как некогда запугивали вахтанговцев, но все-таки о том, что просьбы о продаже Родины будут поступать в изобилии, – предупреждали. Скажу сразу, что никто нам поменять свое местожительство с российского на французское не предлагал. Секретов о том, как устроено Управление культуры исполкома Моссовета не выведывал. Хотя наш главный сопровождающий из Комитета известную нервозность проявлял и даже незадолго до отъезда показал мне список тех, кто наверняка останется в Париже. Я был абсолютно уверен, что никто своим присутствием Францию не отяготит.

Интересно, что разговор на столь деликатную тему мы вынуждены были провести на расстоянии трехсот метров от гостиницы, в которой жили. Почему? Чтобы враги не могли нас подслушать и запеленговать – примерно так объяснил мне сотрудник КГБ, сопровождавший нас в качестве работника Министерства культуры. Я был категорически не согласен со списком. То, что мы вернемся в том же составе, в каком выехали, – я угадал. Именно угадал, потому что, в конце концов, у людей в силу тех или иных причин могут возникать разные желания. Жизнь показала, что всегда могут найтись лица, которым хочется поработать в США или в Швейцарии, а не в Германии.

Известную нервозность перед нашим отъездом проявлял и посол СССР во Франции Ю. М. Воронцов. После одного из последних спектаклей он вдруг попросил, чтобы весь коллектив собрался отдельно от французов в изолированной комнате. Здесь посол, торжественно поздравив нас с успешным завершением гастролей, почему-то долго говорил о том, что теперь перед нами открыты все континенты и мы наверняка поедем с этим спектаклем по всей планете. Мы, действительно, кое-куда съездили, в том числе в Грецию, США, Германию, Нидерланды, но зачем он так долго об этом говорил? Как режиссер, я догадался сразу. Послу очень не хотелось, чтобы кто-нибудь из ленкомовцев остался у него в Париже. Он знал, что среди плясунов и музыкантов такое случается. Поскольку пресса оценила нас как серьезных деятелей в области музыки, посол, по-моему, решил подстраховаться и переключить наше внимание на другие страны. Он как бы хотел сказать – мол, не торопитесь, ребята, еще успеете, приглядитесь лучше к другим городам Европы. Послу, как мне показалось, не захотелось лишних неприятностей. Нам тоже этого не хотелось. И, вероятно, из уважения ко всем нам никто из ленкомовцев в Париже не задержался.

Задержались ленкомовцы позднее, когда мы гастролировали в Америке – два человека из группы оставили на мое имя вежливые заявления в день нашего отъезда из Нью-Йорка. К счастью для дирекции, времена изменились, страна начинала жить по цивилизованным законам, и к решению наших артистов все отнеслись спокойно. Скажу сразу, ни у кого из труппы это решение зависти не вызвало – наши бывшие коллеги вписались в чужую страну с очень большим трудом и, разумеется, не в качестве артистов.

Несмотря на героическое возвращение в 1983 году из Парижа в полном составе, у нас началась полоса неприятностей. Соглядатай из грозных органов написал ряд пространных и нелицеприятных отчетов о гражданском, общественном, моральном и другом неблагополучии целого ряда артистов Ленкома, включая его главного режиссера. Об этом мне с печалью поведал директор, и мы оба огорчились, так как театр был приглашен на гастроли в Грецию.

Заполучив список «невыездных» мастеров сцены, я сумел добиться аудиенции у Ф. Д. Бобкова, тогдашнего заместителя Председателя КГБ. Должен признаться и покаяться перед прогрессивной интеллигенцией, что Филипп Денисович Бобков мне понравился. Я встретил очень образованного, умного, незаурядного человека. (Надо сказать, что я встречался с ним дважды, и оба раза надолго оставался под впечатлением этих встреч.) Конечно, я понимаю, что речь может идти о весьма поверхностном ощущении. Готов даже согласиться, что Бобков просто играл со мной. Тем более, как режиссер, я обязан упомянуть о его бесспорной профессиональной и человеческой одаренности.

В беседе с ним я, естественно, старался казаться наивным и даже обаятельным, о чем свидетельствовал, по-моему, его чуть насмешливый глаз, который, впрочем, тут же становился серьезным и доброжелательным.

Я горько пожаловался на жизнь. Да, старый фронтовик, защитник Родины, засунул в штаны сочинения Ахматовой и Мандельштама! Да, в предисловии к стихам были нелестные отзывы о советской власти и коммунистической партии, но когда фронтовик их засовывал в штаны, он еще не читал предисловия!..

Я горько посетовал также и на другие, уже малоизвестные мне претензии к артистам Ленкома и даже трагическим тоном признался, что сам лично ни за что не поеду в Грецию, даже если будут уговаривать.

Бобков отреагировал на мои переживания спокойно и пообещал помочь. Он согласился со мной, что работники КГБ не должны изображать из себя за рубежом искусствоведов или работников Министерства культуры. Это вызывает насмешки у зарубежных коллег. Работники КГБ должны именоваться офицерами охраны и выезжать с театром лишь в том случае, если этого требует обстановка в той стране, где проводятся гастроли.

После этой беседы наши бывшие «невыездные» стали получать один за другим загранпаспорта с визами…

Поток сознания унес меня в сторону КГБ. К Парижу я еще вернусь, а о КГБ твердить слишком часто не хочется. Но раз уже начал – продолжу. Чуть-чуть.

В Грецию с нами поехал другой представитель Комитета, которому, по-моему, было страшно интересно узнать, почему на его коллегу я произвел столь негативное впечатление. Мы с ним много беседовали «за жизнь», я был с ним предельно откровенен во всех своих пристрастиях и антипатиях, и однажды за рюмкой он признался, что не ожидал встретить в моем лице человека достаточно откровенного, открытого и еще какого-то такого, который по праву возглавляет театр. Когда он сказал еще, что и артисты в театре хорошие, я тоже не остался в долгу – выразил удивление, что в КГБ, оказывается, работают иногда вполне приличные и умные люди, но вдобавок встречаются и на редкость обаятельные, такие, как он. Его фамилию я помню, но забыл имя другого, совсем молодого сотрудника КГБ, который где-то в конце 1984 года, при доверительном разговоре в каком-то уличном кафе, рассказал мне почти все, что произойдет с нашей страной в ближайшие годы. Мы выпили совсем немного, но он сказал, что у нас скоро будет многопартийность, коммунисты утеряют безграничную власть и будет введена частная собственность. Этому я в 1984 году не поверил. Но очень скоро понял, что в КГБ работает мощный аналитический аппарат.

Сейчас я, возможно, склонен к некоторому преувеличению и сразу скажу, что это ведомство по существу является чудовищным порождением ленинского феодального тоталитаризма, запятнавшего себя кровавыми злодеяниями, но!.. Сегодня лично мое мнение о силовых государственных структурах претерпело серьезные изменения. Я стал с несравненно большим уважением относиться к профессиональным военным и тем ведомствам, что блюдут защиту государственных интересов внутри страны. Пишу об этом потому, что такое случилось не со мной одним. Возник стойкий общественный дискомфорт от победного шествия по стране криминала и отсутствия современной, оснащенной по последнему слову военной науки и техники мощной боеспособной армии. Я глубоко уважаю, преклоняюсь перед теми, кто во имя целостности государства, его чести и достоинства подвергает свою жизнь смертельному риску в так называемых горячих точках – но все равно отсутствие армии, достойной великого государства, действует угнетающе. Похожие чувства лично я испытываю к тем силовым ведомствам, которые теперь заменяют некогда всесильные КГБ и ГРУ. Конечно, эти две аббревиатуры ассоциируются с трагическими страницами нашей истории, но любое нормальное государство не может существовать без полиции, в том числе тайной. Пока психика человека разумного (Homo sapiens) не изменилась, существование отлаженных силовых ведомств не может быть под сомнением…

Поток сознания тут же подбрасывает в мою голову подлые мысли: не приблизились ли мы вплотную к необратимо разрушительному апогею нашей державной истории? Указанные выше ведомства вместе с мошной армией являлись в свое время весомыми гарантами относительно более высокой внутренней безопасности и внешнего государственного могущества. Конечно, я в достаточной степени упрощаю проблему, не касаясь новых правовых аспектов наших демократических преобразований, но все равно милицию с автоматами и в масках на улицах наших городов мы раньше не видели. Только одним правовым несовершенством отечественного законодательства этого не объяснишь. Профессионалы прежней генерации КГБ ни при каких обстоятельствах (кроме случайных перебежчиков) не купились бы на коррупционные подачки ублюдочных авторитетов и полуолигархов. Киллеры при них не сумели бы выжить и расплодиться.

Возможно, я упрощаю проблему терроризма. Посол во Франции Ю. А. Рыжов, с которым я близко познакомился в бытность свою народным депутатом СССР, позднее, при встрече в Париже уже после 1990 года, сказал мне вдруг неожиданно с печальной улыбкой:

– Вот был феодализм, социализм, капитализм… Знаешь, какая общественная формация грядет им на смену и не только в России? Криминализм!..

Несмотря на отчасти шутливый характер нашего разговора и подчеркнуто ненаучный характер термина «криминализм» Юрий Алексеевич, как человек умный, осведомленный, с веселым, но глубоко аналитическим складом ума, очевидно, был прав. Информационная цивилизация, в которую все мы угодили в конце столетия – принесла с собой не одни только радости. Но это отдельная большая тема, такая же необъятная, как мечта о мощной профессиональной армии и офицерском корпусе, являющем собой цвет державной элиты. Хочу сказать, что принадлежу к наивным мечтателям, которые хотели бы видеть современный офицерский корпус российской армии не уступающим по интеллигентности, образованию, аристократической привлекательности своим далеким предшественникам – белой гвардии.

Оказалось, что с падением ядерного противостояния двух сверх держав потребность в людях, умеющих обращаться с оружием и, более того, потребность в самом оружии не приблизилась к нулевой отметке. Даже если бы планету не поразила сегодня оспа мелких, но вредоносных очагов экстремизма пополам с терроризмом – все равно необходимость сильной, вызывающей гордость армии XXI века для страны такого геополитического калибра, как Россия, бесспорна.

Когда я пишу эти строки, то почти физически чувствую смрадную тяжесть чеченской войны и, хуже того, в голову залетают уже совсем «несвоевременные мысли» – так когда-то отозвался о подобных отклонениях в мышлении наш «великий пролетарский писатель».

Мне издавна не дает покоя тоска по профессионализму в любом и каждом деле. «Не должно было быть в Чечне войны!» – мысль более чем банальная, но моя личная боль в другом: «Должна была быть мощная, жестокая и молниеносная полицейская операция». Мне очень стыдно, но я так думаю. И для меня целостность российской державы – не пустой звук. Хуже того, я думаю и о другом.

Оккупация Чехословакии в 1968 году, против которой по-разному протестовала вся интеллигенция России, в том числе и я сам, сегодня пусть самым наивным образом (уже рассказывал) воспринимается мною иначе, чем несколько лет назад. Сегодня я думаю, что события 1968 года есть демонстративный сокрушительный марш высокопрофессиональной армии с наисовременнейшим по тем временам и, более того, непревзойденным оперативным и стратегическим мышлением. Все «блицкриги» по сравнению с этой филигранной операцией – замедленно-топорные мясорубки, включая «Бурю в пустыне», не говоря уже о косовских бомбометаниях НАТО.