Текст книги "Суперпрофессия"

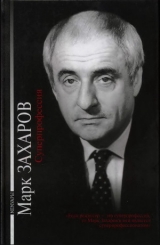

Автор книги: Марк Захаров

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)

В попсовом потоке

Режиссером разного рода торжеств, юбилеев и презентаций может стать далеко не каждая личность, обученная на режиссера, даже если она обладает ярко выраженной организаторской хваткой. Человек, занимающийся постановкой концертно-радостных мероприятий, по своему культурному и интеллектуальному развитию ни в коем случае не должен приближаться к среднестатистическому режиссерскому уровню, он должен от него держаться подальше, не стесняясь отставать в своем человеческом и профессиональном развитии. Такое лицо должно быть по-своему дремучим и обладать заниженным представлением как о визуальных, так и звуковых критериях современной эстрады.

Главная цель такого рода специалиста-постановщика – обрушить на собравшихся дежурный шквал достаточно однородной, как теперь принято говорить, «попсы», среди которой может даже промелькнуть два-три имени, представляющих известный профессиональный интерес.

Для того, чтобы затруднить какую бы ни было зрительскую оценку случившегося грохота с однородными голосистыми пританцовками, организатор такого рода зрелищ ни в коем случае не должен как-то эстетически или постановочно развиваться. От добра добра не ищут. Конечно, следует следить за модой, новой электроаппаратурой, но успех в этом деле всегда зиждется на продолжительности во времени, на количестве мелькающих лиц, открывающих рот под фонограмму, бодрых хоров, тощих топ моделей в прозрачных платьях, вымуштрованных детей с ужимками взрослых поп-звезд и несвежих народных умельцев с балалайками.

Особо следует выделить два обязательных качества. Первое: необыкновенную протяженность мероприятия. За несоразмерную трех-, четырех-, пятичасовую длительность торжества никто никогда не обидится. Мы изначально, генетически не обладаем чувством формы, и фактор времени для нас всегда второстепенен. Единственное, в чем нам удалось преуспеть – в радости темпо-ритмического ускорения, своеобразного звукового озверения и введения при каждом случае музыкальных отбивок, призванных взбадривать и без того вздрагивающих зрителей.

Второе обязательное качество: не дать зрителю обмолвиться друг с другом не то чтобы репликой – словом. Для этого нужно нарастить такое количество децибел, такую звуковую зубодробящую мощность, чтобы на всякий случай полностью исключить общение зрителей между собой. В том случае, если приглашенные на торжество сидят за столиками, здесь ликвидация всякого нормального общения особенно важна. Один умный человек объяснил мне, почему так громко. «Чтобы не сказали лишнего».

Почему постановщик такого рода оглушительных акций должен быть неумным человеком? Сегодня развитие интеллекта пойдет ему во вред. Он не должен различать жанры, не говоря уже о стилистических или протокольных нюансах. Ему вредно отличать особенность одного торжества от другого, так же как и исследовать интеллектуальный состав зрительской аудитории и цели, что движут людьми, желающими собираться вместе.

Может быть, когда-нибудь у нас появятся режиссеры, отличающие ночную дискотеку от правительственного приема или просто юбилейного торжества, на котором собрались люди, жаждущие чисто человеческого общения. Сегодня это не нужно и преждевременно.

Да, есть жанр стадионного концерта некой рок-группы, собирающей мощную толпу своих поклонников. Здесь могут быть и закономерный экстаз, и повышенная звуковая мощность. Люди за этим пришли. Но существуют и другие формы коллективного веселого времяпрепровождения которые, очевидно, в ближайшие пять – десять лет будут полностью игнорироваться. Это – реальность, от которой не следует отмахиваться. Преуспевает сегодня тот, кто действует по строго очерченным правилам: максимум звука, минимум пауз и обязательные постоянные оглушительные выкрики: «Ваши аплодисменты!»

Это правильно, потому что зрители, задавленные количеством оглушительных, но малоизвестных Эльвир, Бжезик, Наташ и Алексов не испытывают, как правило, желания встречать подозрительные физиономии с обязательной радостью.

Почему я все-таки убежден, что такого рода инструктор массовых торжеств и юбилеев ни в коем случае не должен умнеть? Вредно. Допустим, он догадается, что мы уже давно живем в сверхплотной и совершенно новой информационной среде, что пространство, окружающее нас, до предела забито музыкой или тем, что ее заменяет. Постепенное и достаточно ощутимое заполнение звуковоспроизводящей аппаратурой нашего домашнего быта делает возможность устроить себя на дому сокрушительную квадрофонию пополам с «долби»-системой. Появились даже отдельные лица, пользующиеся при этом наушниками, что, в целом, пока не характерно, но уже случается. В этом случае грохот среднестатистической малоизвестной и даже якобы популярной группы воспринимается как принудительно вводимое лекарство Как искусственное кормление. Я дома могу услышать то же самое, тем более, что вся наша ведущая «попса» поет под фонограммы. От того, что у меня есть дома именно эти записи, ничем не отличающиеся от того, что в меня принудительно вбивают, мое зрительское подсознание начинает сперва испытывать незаметный дискомфорт, а потом, наконец, и сознание, если оно не деформируется и остается при мне.

Дело непростое. Описываемый мною полурежиссер-полуинструктор может, в конце концов, при всей его ущербности, догадаться, что такого рода сокрушительный звуковой фон пригоден лишь для дискотеки или ночного бара. Но если он, не дай ему Бог, задумается о зрительском настроении, о предполагаемом настрое людей, собирающихся для других целей, – он запутается в многообразии развлекательных жанров, он деградирует – сначала профессионально, а потом, от отчаяния, и человечески. Опасно.

Когда-то, в старину, считалось, что актер не должен быть умным. Ум ему помешает на сцене. Наблюдения давно ушедших лет не всегда были глупыми, хотя время постепенно внесло свои коррективы в актерскую профессию. Современный талантливый актер серьезного психологического театра просто не имеет права быть дураком, в противном случае его актерская карьера не состоится. Поэтому тем ценнее профессия режиссера праздничных концертов и массовых торжеств – она по-своему уникальна именно при непременной интеллектуальной заниженности.

Индустрия досуга, которая имеет устойчивую тенденцию к развитию, так же, как шоу и ресторанный бизнес, вскоре потребует своих профессионалов. Время недоумков будет постепенно заканчиваться, хотя и нескоро. В XXI столетии придет день, когда вновь открывающемуся ресторану или центру досуга, теряющему своих клиентов, потребуется человек с режиссерскими наклонностями, ибо одной сменой шеф-повара дела не наладишь. Появятся профессионалы с тонкой интуицией, могущие просчитать, из каких составных элементов может сложиться престиж развлекательного заведения, более того, их интеллект приблизится к пониманию такой сложной и чисто режиссерской категории, как «атмосфера» дома, куда людей потянут сознательные и подсознательные рефлексы. Это случится нескоро, но случится. Поэтому тем, кто сегодня организует монтаж сокрушительных по звуку фонограмм с оглушительными выкриками «Встречайте!», «Ваши аплодисменты!», с бесконечным «принудительным» кормлением винегретом из мелькающих стертых лиц, однообразных приплясываний и требований к залу учинять в честь исполнителя «скандёж», – время этих одуряющих празднеств вне дискотек и специальных ночных баров может вскоре катастрофически закончиться. И мой чисто профессиональный совет: пока существует потребность в такого рода «постановщиках» – не жалеть времени, работать на износ, не покладая рук, зарабатывать, не щадя усилий, пользоваться ситуацией, пока не пришли умные люди, пока не утвердила себя на этом поприще генерация иной культуры.

Сегодня звуковой уровень и качество музыки на торжестве, где люди жаждут веселого и непринужденного общения, – мощный и чрезвычайно точный индикатор культурного статуса тех стен, где они собрались.

Есть несколько весьма надежных тестов, по которым нетрудно определить культуру заведения, где вы оказались. Зайдите, прошу прощения, в общественный санузел. Внимательно оглядите это пространство, и вам совершенно необязательно ревизовать остальные помещения – абсолютно точно станет ясен культурный уровень заведения и отчасти заполняющий его контингент сотрудников.

Музыкальная звуковая среда – не менее точный индикатор. Если в лифте отеля еле слышно звучит классическая музыка – вы в пятизвездочном отеле. Если в этом же отеле раздельно существуют бар, рестораны и дискотека – это только подтвердит его пятизвездочность. Если при этом еще существуют небольшие залы для разных целей и без всякого принудительного музыкального давления на мозги – оцените это пространство с закономерной благосклонностью, – оно наше будущее.

Комплекс Хлестакова

Я уже не раз твердил, что уважающий себя режиссер должен быть до некоторой степени, как говорят в народе, «с тараканами». Если тараканов у тебя нет, их надо придумать и развести, желательно в ограниченном количестве, иначе в наш век поголовного роста всевозможных психических аномалий у художника может действительно «поехать крыша» и он, попросту говоря, от навалившихся на него эмоций сойдет с ума.

Режиссера, и это, наверное, закономерно, так и тянет натянуть на себя личину фигуры такой творчески-самобытной, от которой другим нормальным людям желательно вздрагивать. В крайнем случае, озадачиваться. Тут важен, конечно, и внешний облик, вернее, столь желанный для нашего времени имидж. Если ты останешься без имиджа – ничего хорошего не жди.

Знаменитый режиссер середины XX века Борис Иванович Равенских, человек очень неглупый и талантливый, иногда прилюдно начинал «гонять с себя чертей». Черти у него всегда были небольшими, сродни насекомым, и он их быстро-быстро гонял с пиджака в течение одной-двух минут эдакими короткими, очень целеустремленными встряхивающими движениями. Конечно, над этим подсмеивались, но где-то тайно и подсознательно после чертей начинали уважать чуть больше

Главный патриарх нашей режиссуры Андрей Александрович Гончаров время от времени, правда только в рабочее время, начинал до ужаса громко кричать, причем не всегда испуганные люди догадывались, по какой причине. Безадресный крик иногда хорош тем, что относится как бы сразу ко всем без исключения и как бы повышает общий тонус творческого поиска. Конечно, такой целенаправленный звуковой вал иногда сбивал новичка с ног или погружал в состояние прострации. Но если новичок выходил из него психически полноценным, выдерживал, – то постепенно с годами начинал привыкать к громкому ужасу гончаровских претензий, и когда патриарх смолкал, чтобы отдохнуть, отдельные артисты испытывали даже некоторый дискомфорт. Чего-то им недоставало.

Валентин Николаевич Плучек любил «отключать» репетирующих с ним артистов стихами Он, как правило без видимой причины, вдруг начинал, закрыв глаза, заполнять репетиционную комнату поэтическими сочинениями Мандельштама, Блока, Маяковского. (Такое количество стихов запомнил еще из наших современников один только Михаил Козаков, тоже личность с отклонениями, но я его в репетициях не видел, хотя подозреваю: есть на что посмотреть.) Плучек, подняв голову к потолку, часто впадал в своеобразный транс, как бы оставаясь с артистами и одновременно улетая от них как можно дальше, особенно от некоторых, вроде Александра Ширвиндта, которого никакой транс никогда не брал. Пространные поэтические потоки, что приятно, были продолжительными, и артисты постепенно понимали свою не то чтобы ущербность, но их посещало своего рода смятение по поводу невозможности самим запомнить сразу столько поэтических шедевров. Коллектив как бы необязательно содрогался, как во время оглушительных криков Гончарова, но погружался в дебри экзистенциализма, грустно затихал, подавленный таким количеством неизвестно по какому случаю взявшейся поэзии.

Первое время после назначения главным режиссером я тоже пытался подражать Плучеку, но кроме как «У лукоморья дуб зеленый…» мне ничего в голову не приходило. Поэтому я, очень скоро покончив с котом, стал начинать репетиции с веселых глупостей, литературная ценность которых всегда оставляла желать лучшего. Я потом даже приносил свои извинения. Не потому, что такой хороший, а потому, что тоже странный. Впрочем, я рано заговорил о себе – в нашей режиссуре есть люди с более любопытным имиджем, я уж не говорю про талант.

Из суперодаренных людей, конечно, очень интересен Анатолий Васильев. Что до бьющих по глазам странностей – то здесь он явный лидер. Поначалу мастер добивался стойкого ощущения у присутствующих, что он только что выпущен по амнистии и пока перебивается кое-как с хлеба на квас – поэтому и чемодан украден, есть только котомка. При таком положении казенный бушлат и косынка, конечно, были всегда закономерны и органичны. Но поскольку мастер уже долго на свободе, некоторые едва заметные изменения в свой облик он, по-моему, внес. Естественно, не порывая с общим выстраданным образом измученного художника

Можно и дальше перечислять странности других режиссеров, но полезнее докопаться здесь до первоосновы, первопричины, возможно, на подсознательном уровне.

Во-первых, если режиссер хочет добиться успеха, он должен пусть очень незаметно и деликатно, но все же соблюдать известную дистанцию между собой и актерским коллективом. Во-вторых, не хочется забираться в очень далекие воспоминания, но во времена частых актерских собраний даже уверенный в себе режиссер подчас чувствовал себя лосем, окруженным волчьей стаей. Каждый волк в отдельности, может быть, даже и симпатизировал лосю, тем более если лось старался выглядеть добрым оленем, и даже не хотел его грызть в одиночестве, но товарищеское окружение с поднятыми загривками подвигало даже самую миролюбивую особь в гущу корпоративно-клановых интересов. Здесь неожиданные упреждающие удары вместе с коллективным рыком носили бессознательно-оправданный характер. А потом, если честно, режиссер, даже если он семи пядей во лбу, не может в чем-то не оступиться, где-то не напортачить и, главное, никогда не умеет, гад, разделить все роли поровну, признать талант всех собравшихся артистов одинаковым. Почему одним дают хорошие роли – другим нет? Вот он, вечный вопрос, который, как «быть или не быть», мучит поколения артистов.

Как его ни люби, как ни лелей, артист все равно, иной раз подсознательно, подозревает режиссера в скрытой зловредности. Режиссер тоже подозревает своего любимца не в самых добрых намерениях. Потом, конечно, может наступать общее отрезвление и четкое понимание, что мы уже друг без друга не можем, что, несмотря на травмированную нервную систему актера и такую же издерганную психику режиссера, мы искренне любим друг друга. Примерно как в том анекдоте про жену; «Ты не хотел с ней развестись?» – «Развестись – нет. Убить – да».

Помимо демонстративных странностей у режиссеров еще сплошь и рядом встречаются сугубо внутренние аномалии. Самому их определить легче, потому что со стороны на себя посмотреть сложно, а заглянуть внутрь иногда удается.

Я, когда стал заглядывать, обнаружил, что мое стойкое влечение к самоиронии привело, в конце концов, к шизоидному комплексу, который я стал именовать «комплексом Хлестакова». То есть время от времени я стал упорно попадать в ситуации, когда начинал ощущать себя гоголевским Хлестаковым из «Ревизора» и меня, естественно, начинал душить смех. Поскольку смех возникал чаще всего в одиночестве и я его стеснялся – он подлым образом усиливался. Если я смеялся долго и один – проклятый смех переходил в затяжной хохот, и тут же становилось не до смеха.

Первые такие приступы стали проявляться, когда вместо ВТО образовался СТД СССР (Союз театральных деятелей). Я был избран секретарем и как бы участвовал в руководстве театральной деятельностью огромного государства. Конечно, государство отлично справлялось без меня, точнее, мое присутствие в секретариате никак не сказывалось на качестве выпускаемых спектаклей, будь то Узбекистан или Молдавия. Но вот здесь-то работники СТД СССР и начали одолевать меня разного рода государственными проблемами, с которыми я не знал, что делать. Например:

– Марк Анатольевич, – говорила милая дама, заглянувшая ко мне с кипой бумаг. – Как вы думаете, стоит нам пойти навстречу Туркмении и временно перечислить часть фондов, предназначенных Азербайджану, через средства, выделенные Армении?

Хорошо бы… как следует подумать. – предлагал я, уже чувствуя себя отчасти Хлестаковым.

– Мы уже подумали. Валерий Иванович согласен.

Я начинал ерзать на стуле и клевать носом, поскольку смех грозил прорваться наружу, что для секретаря СТД в этой ситуации было нежелательным.

– Так-с, – говорил я со всей доступной мне важностью и делал паузу, чтобы уважали. Давайте пойдем навстречу Туркмении. Все-таки – Туркмения, – добавлял я уже из последних сил.

Набрав определенный авторитет на своих перестроечных публикациях и выступлениях, я иногда приглашался в Белый дом, где проходили разного рода дискуссии и заседания.

Однажды в дыму небольшой прокуренной комнаты, куда меня неожиданно пригласили, Григорий Явлинский весело пожаловался:

– Сколько же здесь хронофагов!

– А кто это?

Разве вы не знаете? Это фантастические существа, пожирающие время.

– А вот и Марк Анатольевич подошел! – сказал Геннадий Бурбулис. – Очень вовремя.

Он взял меня под руку и увлек в дальний, самый прокуренный угол, понизил голос:

Как вы думаете, нам стоит отделяться?

– От кого? – спросил я дрожащим шепотом, потому что «Хлестаков» уже начал во мне вздрагивать.

– От остального Союза. Хорошо ли России отделиться?

– Хорошее дело, – согласился я скрипучим голосом, чтобы Бурбулис не заметил моей непроизвольно поехавшей в сторону физиономии. – Но надо бы еще подумать, может быть…

– Так мы уже тут несколько часов думаем.

– Тогда отделяйтесь, – разрешил я, потупясь и упорно отворачиваясь, чтобы Бурбулис не заметил моего глупого смеха по такому важному вопросу.

Однако мой общественно-политический апогей наступил в беседе по междугороднему телефону. Выше этого разговора, мне думается, я не поднимался никогда прежде и уже не поднимусь. Это была вершина и главная удача «Хлестакова».

– Марк Анатольевич, – прокричала мне телефонная трубка, – эго из новосибирского Академгородка. Помните, вы у нас выступали с творческой встречей?

– Как же этого не запомнить! – удивился я радостным голосом.

Марк Анатольевич, у нас в Каспии сухогруз увели! Азербайджанцы!

– Что же делать?

– Надо вернуть. Он сейчас в Баку. Но захвачен был в нейтральных водах.

Кто его теперь вернет?

– Вы, Марк Анатольевич! Не имеют же права азербайджанцы захватывать сухогрузы в нейтральных водах!

– В нейтральных водах захватывать сухогрузы нельзя, сказал я строго.

Конечно, я потом попытался объяснить, что, несмотря на отдельные удачи в режиссуре и даже в публицистике, новосибирский сухогруз из Баку я вряд ли выведу обратно в нейтральные воды. Но меня продолжали уговаривать, что это мое прямое дело.

Что для режиссера в каждый данный момент является делом прямым, а что сомнительным – пожалуй, один из самых непростых вопросов в нашей профессии.

«Мистификация»

Пьесу сочинила очень странная, непредсказуемая и талантливая писательница Нина Садур. Ее «Чудная баба» вместе с «Панночкой» обошли, по-моему, все российские театры. Это какая-то российская разновидность абсурдистского театра с особой, очень терпкой словесностью и тайной.

Наш режиссер Юрий Аркадьевич Махаев, который очень неравнодушен к новой драматургии, увлек Нину Николаевну на подвиг. Она написала под его персональным нажимом вольную версию гоголевских «Мертвых душ» и назвала ее «Брат Чичиков». Мне название не понравилось. Сказать, что сам умею их хорошо придумывать, – не могу. Всегда раньше проверял названия на покойном Экимяне, спрашивал:

– Рафик Гарегинович, пойдете смотреть, если я где-нибудь поставлю «Ревизора»?

Нет, похвалю, но смотреть не пойду.

– А если поставлю «Птицы» Аристофана?

– На «Птиц» пойду.

Название, конечно, для афиши замечательное. Но «Птиц» я никогда не поставлю. Не могу прочесть. Несколько раз пробовал, начинал ожесточенно зачитывать, но силы кончались. Сдавался.

Чтение пьес с годами становится мукой Если после десятой страницы не захватывает – дальше пытка или формальный просмотр текста для очистки совести. Стыдно в этом признаваться, но выглядеть лучше, чем есть на самом деле, не хочется. Когда захочется, скажу, что «Красное колесо» Солженицына прочитал от корки до корки, все тома, не пропуская ни строчки, с самым пристальным вниманием и интересом.

Но «Орестею» Еврепида читал с нескрываемой мукой и только из уважения к В. И. Шадрину. Появился такой театральный проект, связанный с Петером Штайном, и робкое предположение, что известный немецкий режиссер, возможно, будет готов поставить этот спектакль на сцене Ленкома.

Очень хотелось заполучить в афишу имя Петера Штайна, вели с ним долгие разговоры, много выпили водки, но дела не получилось. Рассказывать почему и как неинтересно. Важнее сказать не о Еврепиде, а о Валерии Ивановиче Шадрине, который в последние годы уходящего тысячелетия стал в нашем и даже общепланетарном театральном деле весьма примечательной фигурой.

На развалинах бывшего СТД СССР он вместе с Кириллом Лавровым создал Конфедерацию Театральных союзов СНГ, на базе которой, как оргсекретарь, стал проявлять неправдоподобную изобретательность. На пустом месте. Как директор – возглавил организацию первых международных чеховских фестивалей, и как продюсер – самостоятельные театральные проекты. Несмотря на частое употребление ненормативной лексики, вошел в плотные контакты с ведущими деятелями зарубежного театра и международной театральной Олимпиады. По-моему, с помощью этой же лексики убедил Ю. М. Лужкова провести третью Олимпиаду в Москве. Соорудил при Конфедерации ресторан с чудовищным дизайном и выучил английский язык. Не доктор словесности но завинчивает длинные фразы.

Строго и объективно рассуждая, Шадрин – ошибка системы, грубый просчет советской власти и Ленинского комсомола. Его долго готовили в руководящих комсомольских сферах к будущему государственному служению. Обмануло социальное обаяние. На вид вроде бы из народа и с огоньком. Но подробно о его огоньках рассказывать не буду – близкий мне и любимый человек.

Он был последним начальником Главного управления культуры исполкома Моссовета, с суровыми цензурными полномочиями, назначенный туда где-то году в восемьдесят третьем, чтобы навести, наконец, порядок в культуре, в театре, в музыке, в живописи и прибрать всех потенциальных диссидентов к ногтю. Вместо ожидаемых идеологических зверств Валерий Иванович решил вернуть лишенного гражданства Ю. П. Любимова к работе в Театре на Таганке и помочь ему ставить спектакли, которые он пожелает, и так, как он сам того захочет. Высокое начальство не просто изумилось, оно растерялось и некоторое время пребывало в шоке. За это время Шадрин успел выпустить на публику наш многострадальный спектакль «Три девушки в голубом» Л. Петрушевской, который предыдущее начальство мурыжило четыре года. Пользуясь возникшей растерянностью, разрешил не только «Трех девушек», но и все остальное, что ему попалось под руку. Меня определил как хорошего режиссера и сразу же велел ехать с ним в Болгарию ставить заключительный концерт, посвященный дням Москвы в Софии. Интересно, что в это время такие артисты, как Семен Фарада и Геннадий Хазанов, были «невыездными», и Валерий Иванович с комсомольским огоньком выбивал из КГБ загранпаспорта с разрешением на их выезд. Художником концерта был назначен, естественно, Олег Шейнцис. Он-то как раз только что стал «выездным», а до этого его за границу тоже не выпускали В райкоме партии на комиссии старых большевиков будущий народный художник России, опозорив Ленком, не смог ответить на вопрос, когда родился Фидель Кастро. А оттого, что он сказал большевикам: зато я знаю, когда родился Тутанхамон, райком справедливо и надолго обиделся.

Помню потрясение, которое испытал еще очень скромный Геннадий Викторович Хазанов, когда его нога ступила на заграничную землю. Он в это никогда не верил. Помню так же изумление – перед концертом, на торжественном заседании – болгарского партийного руководства, когда из-под «братского руководства» пошел дым. Мы с Олегом Шейнцисом не представляли, как это можно поставить что-нибудь без дыма, и под сценой преждевременно сработала дымовая установка.

Концерт в Софии – малоизвестная страница в моем творчестве. Совершенно неизученная. Я так и не увлекся жанром торжественных заключительных концертов, меня больше увлек Шадрин. В нем проснулась купеческая удаль с комсомольским размахом. Во мне он нашел тогда своего верного товарища и единомышленника. Ему очень захотелось показать всю силу и международный масштаб своих комсомольских связей. Хорошо помню, как в фешенебельном, по тому времени, загородном ресторане он одобрительно похлопывал по плечам руководство братского комсомола и вел себя как знаток болгарского молодежного движения. С именами могу напутать, но разговор за столом помню хорошо

– А где теперь Данко? – спрашивал Валерий Иванович.

– Только что арестован, – отвечали болгарские товарищи.

– Почему не вижу Петро?

– Как раз под следствием.

А как дела у Василя?

– Сейчас в тюрьме, но скоро освободится.

– А этот…

– Этот нескоро.

Мистификация!

Назвать спектакль «Мистификацией» предложил я, естественно – оставив в афише «Брата Чичикова», но изначальный творческий импульс пришел, повторяю, от Ю. А. Махаева.

Он вообще подарил театру несколько первоклассных идей. Привел в театр из ГИТИСа в 1974 году студента четвертого курса Сашу Абдулова, который сразу и блистательно сыграл лейтенанта Плужникова в сценической версии повести Б. Васильева «В списках не значился» и после этого сразу стал Александром Гавриловичем. Применяя физическую силу, Махаев заставил меня полюбить Л. Петрушевскую и ее пьесу «Три девушки в голубом» Предварительно, на студенческой сцене, опробовал жанровый принцип нашего будущего спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Своевременно привлек к работе над «Королевскими играми» неизвестного Ленкому композитора Шандора Каллоша.

Махаев долго носился с пьесой «Брат Чичиков», уговаривая меня не бояться Гоголя. Но Н. Садур не выдержала и передала право первой постановки в Саратовский театр. Психологически мне стало сразу легче, и я попросил Махаева начать предварительную работу со студентами режиссерской мастерской (где мы вместе преподаем), используя репетиционный зал Ленкома и детали старых декораций.

Когда вместе с Татьяной Витольдовной Ахрамковой, моей сподвижницей по РАТИ и талантливым режиссером Московского театра имени Маяковского, мы посмотрели отдельные сцены, поставленные со студентами и некоторыми молодыми артистами Ленкома в небольшом репетиционном зале, мы испытали гамму сложных чувств. Мелькали остроумные детали, забавные мизансцены, вообще присутствовала некоторая молодежная милота. Но в душу вползал и осязаемый страх – как, не имея в составе хорошо известных мастеров, перенести эту, мягко говоря экспериментальную, пьесу на большую сцену и удержать внимание зрителей?

При обсуждении показанных эскизных набросков в узком педагогическом кругу, вероятно от некоторого внутреннего отчаяния, я высказал не очень внятную идею. Высказал ее спонтанно и легкомысленно. Представить себе все увиденное на большой сцене Ленкома очень трудно, интерес к молодежному спектаклю, изъятому из комнаты, может рухнуть со страшной силой. Вот если бы, например, молодые актеры в статусе бесправных изгоев использовали сценическую площадку в то время, когда там наши монтировщики занимались бы осмысленным делом – ставили, скажем, оформление спектакля «Юнона и Авось», – может быть, и получилось бы зрелище.

В конечном счете, когда мы взялись за серьезную разработку легкомысленной идеи, дело, в конце концов, получилось. Но строительство этого спектакля казалось временами мучительным и бесперспективным. Я что-то выстраивал и тут же останавливался в кисло-сладких раздумьях. Хотя вскоре стал понимать, что в моих усталых мозгах родилось все же несколько новых и весьма ценных идей.

Во-первых, изначально удалось убедить Садур, что в «Мертвых душах» должна присутствовать женшина. Почему творение великого Гоголя не имеет мировой сценической истории? Нет женщины. Одно кувшинное рыло – Чичиков постоянно общается с другими кувшинными рылами. Эго уже во-вторых. Чичиков должен иметь иной энергетический и человеческий потенциал, чем Ноздрев, Собакевич, Коробочка и прочие монстры. Реальная работа по установке декораций другого спектакля также обрела вскоре закономерное и выразительное качество.

Мы живем в мире, где вокруг нас постоянно разворачивается какая-то, то ли созидательная, то ли разрушительная, то ли благая, то ли опасная деятельность. Деятельность многообразная, не имеющая ни конца, ни начала, глобальная, превращающая каждого из нас – и очень часто – в маленькую, никому не нужную букашку, некую частицу сумасшедшего преобразования, не имеющую представления ни о самом преобразовании, ни о его целях.

Чичиков должен быть вполне нормальным, узнаваемым человеком. На его месте могут оказаться многие. В конце концов все мы мечтаем заработать. Провести точную границу как хорошозарабатывать деньги для семьи, а как зарабатывать плохо, – в реальной жизни совсем непросто. Да, наш герой выбрал путь, который опустошит его душу, изуродует сознание, приведет к гибели, но все это должно происходить непосредственно на наших глазах, все это должно иметь прямое касательство к нам, если и не к нам – то к хорошо знакомым людям. Заинтересовать зрителя сегодня могут на сцене вовсе не причинно-следственные связи некоторых событий, а только причинно-следственные изменения в мозгах действующих героев. В том числе, кстати, и изменения беспричинные. Точнее – такие, механизм которых сразу не опознаешь. Оставим сюжетные перипетии для последователей Агаты Кристи. Информацией о даже самых интересных историях мы сегодня сыты по горло. Лучше, полезнее предположить, что все драматургические сюжеты как таковые зрители знают изначально целиком и полностью.

Вот примерно так мы договорились с Дмитрием Певцовым, сменившим в этой роли Романа Самгина, у которого вскоре появилась интересная режиссерская работа.

Итак, Певцов-Чичиков становился центром сценического мироздания. Весь остальной осмысленный и бессмысленный хаос атаковывал его естество и страждущую душу.