Текст книги "Суперпрофессия"

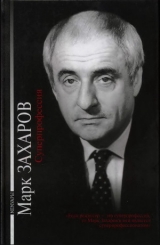

Автор книги: Марк Захаров

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)

О бессмысленности я говорю еще и потому, что монтаж декораций в театре – это технологически сложный процесс, где логика чисто инженерного свойства не может быть сразу понятна и прогнозируема. Потом, после долгой сценографически осмысленной работы, мы рискнули перейти и к сценографичееким акциям достаточно бессмысленным, но эмоционально выразительным, опять-таки атакующим дрогнувшие мозги Чичикова. Процессы в окружающей нас Вселенной вовсе не всегда радуют нас своей логикой и гармонией. Человеческая психика далеко не всегда «держит удар», который получает от природной или очеловеченной стихии.

Я никогда не видел прежде в театре, чтобы монтировщики декораций играли столь важную роль в спектакле. Понимаю, что все уже открыто и опробовано. Может быть, кто-то где-то когда-то уже пробовал нечто подобное, но для нас это было очень интересное и очень новое взаимодействие технических работников с актерами. Два взаимопроникающих, одновременно существующих и редко замечающих друг друга мира. Если угодно, материализация некоторых научных и философских гипотез.

И все-таки самым интересным и новым было для меня другое: неожиданные результаты, полученные нами в репетиционном зале, когда спектакль был уже вчерне выстроен.

Не скрою, мы очень многое досочинили, додумали из того, что в пьесе было только заявлено пунктиром. Не остановились и перед сочинением совершенно новых диалогов. Спектакль шел в Саратове по пьесе Н. Садур, а мы сочиняли свою самостоятельную версию этой же пьесы. Мы сочиняли мистификацию. И совесть наша была чиста. Мистификаторы, как правило, не раскаиваются.

Репетиционный период в репзале я затянул не случайно. Именно там появились потом актерские открытия, которые не удалось полностью перенести на большую сцену. Не потому, что это невозможно в принципе, а просто еще не научились. Думаю, в XXI веке научимся.

Часто в своей репетиционной практике в рабочем порядке я временно подменяю предлагаемые обстоятельства, то есть прошу смоделировать процесс, который потом будет изменен, на более верный и осмысленный. Но предварительно такая подмена помогает артистам нащупать новые возможности своей биологии, а режиссеру стимулировать постановочную фантазию.

Выстраивая серию комедийных ситуаций, мы постепенно все вместе обнаружили, что в некоторых случаях откровенно дилетантское, непрофессиональное актерское существование может оборачиваться гомерически смешным эффектом. (Напоминаю, что речь пока о работе в репетиционном зале.)

Косясь в сторону некоторых гостей, посещавших наши репетиции, я очень часто предлагал:

– Сыграйте, пожалуйста, так, чтобы все подумали: зачем же еще и этого-то артиста держат? Почему не увольняют? Это же не артист.

Наташу Щукину просил примерно так:

– Попробуйте, чтобы все поняли, что театральную школу девочка не закончила – выгнали. Девочка совсем никудышная. Общаться с артистами боится, все слова выговорить не может, сколько ни старается, но выступать на сцене ей очень хочется.

Или так:

– Скажите, мол, спасибо, что вышел. Организм изношенный, психика с аномалиями, сам процесс мышления увлекает, но пока не получается. Да и вряд ли получится. Если очень хотите ждите.

В подобных режимах актерского (точнее – биологического) существования лидерство сразу же захватил Виктор Викторович Раков в роли Манилова. На некоторых репетициях он придавал своему естеству редкую ущербную разбалансированность. Нервная система была не просто испорчена, но подлым образом пошаливала вместе с ней и психика, пластика страдала такими аномалиями, что было всегда неизвестно, куда его поведет, куда закинет. Понятно, что нужно лечиться, а не выступать не сцене.

Борис Николаевич Чунаев на репетициях в репзале буквально укладывал людей на пол, вызывая такой хохот, который сам по себе – уже аномалия. Ему удавалось моделировать окончательное угасание интеллекта. Разум его на глазах сворачивался и приходил в упадок. Пошаливало зрение и голосовые связки. Говорил очень громко от общей и окончательной бездарности.

Я просил, чтобы у всех присутствующих возникал один главный вопрос:

– За какие такие заслуги этот человек мог получить звание заслуженного артиста?

На этих странных и очень веселых репетициях я понял, что высокопрофессиональный актер с хорошо тренированной психикой может привести себя в явно непрофессиональное состояние: ничего не наигрывая, не притворяясь, с предельной искренностью сыграть плохо, потом – очень плохо, потом – еще хуже, а потом – уже так безнадежно, что это супердурное актерское качество превращалось на глазах в эстетическую категорию. Как в живописи.

Есть картины, которые как бы плохо нарисованы, а являют собой явную художественную ценность. Особенно это качество просматривается в нарочито примитивных, наивных изображениях.

В актерском деле подобное качество пока, по большому счету, еще недостижимо. Мы его, как я уже обещал, окончательно освоим в следующем тысячелетии. В «Мистификации» нам удалось воспользоваться этой новой комедийной эстетикой частично. Небольшими дозами. Скажем, то, как показывает С. Ю. Степанченко в роли Собакевича своего отца, глядящего на медведя, – смешная глупость. Но изящная. Кстати, смешная, потому что, по-моему, формальная. Мы привыкли, что слово «формально» в нашей профессии дурное. На самом деле – не всегда так. В жизни мы далеко не все делаем глубоко и серьезно. И далеко не всегда подключаем к делу весь организм. На некоторые слова и действия иногда не хватает ни сил, ни желания.

Иногда специально воздействуем на партнера с нарочитым «формализмом». Вообще, нехватка сил и общая измученность от нездорового образа жизни – при настойчивом желании, чтобы зрители за это дорого платили – по-моему, не слишком складно сформулированная, но действенная предпосылка для создания новой комедийной ситуации. Когда-нибудь получится. Создадим.

Анализируя работу над спектаклем «Мистификация», ловлю себя на мыслях о весьма банальной, но весьма существенной закономерности: когда в театре созидается талантливый или, скажем скромнее, культурно выстроенный спектакль – параллельно с этим процессом происходит рост и становление актерских имен. Разумеется – если режиссеру отпущено Богом умение создавать сочный, зигзагообразный действенный пунктир для развития сценического образа. Иногда, чтобы превратиться в мастера, вовсе необязательно играть центральную роль и постоянно маячить на сцене – иногда достаточно появиться в добротно выстроенном эпизоде, выразительно и разнообразно просуществовать в спектакле недолгое время и обрести солидный запас мастерства, усилить свою биологическую заразительность, артистизм и прочие актерские достоинства.

В «Мистификации» временами очень интересно, а временами великолепно существует человек замечательной актерской одаренности – Дмитрий Певцов. Здесь же очень выразительно дебютировала Анна Большова в роли Панночки – это, по существу, центральная женская роль. Помимо Большовой и Певцова, весьма яркий вклад в общее дело внесли исполнители фактически эпизодических ролей: Сергей Чонишвили, Татьяна Кравченко, Сергей Степанченко, Людмила Артемьева, Иван Агапов, Александр Сирин, Игорь Фокин, Павел Капитонов.

Наверное, особую радость у зрителей и артистов Ленкома вызвала все-таки удача Чонишвили в роли Ноздрева. Подозреваю, что помимо чисто актерских достоинств – необыкновенного юмора и азарта – имела значение и другая трудно формулируемая особенность актера Чонишвили – его любит зритель и любит коллектив театра. Не стоит подозревать меня в сползании к субъективизму пополам с режиссерским дилетантизмом. На самом деле я касаюсь весьма непростой категории нашего театрального бытия. Чтобы исследовать эту особенность актера и основные ее составляющие, требуются зоркий глаз и незаурядные аналитические способности. Не отрицая в своем режиссерском арсенале и того и другого, я все-таки постараюсь не углубляться в эту очень сложную, но бесконечно важную для театра проблему: за что любят актера. Разумеется, не только на сцене. Речь, вероятно, пойдет прежде всего о некоторых чисто человеческих кондициях, и здесь не хочется вползти в менторский тон. Ограничусь констатацией факта: любовь или подчеркнуто доброжелательное расположение театрального коллектива к какому-либо актеру или работнику художественно-постановочной части – величина существенная для прочного, надежного, уверенного существования репертуарного театра.

Понимаю, что у больших мастеров и гениев характер может быть не сахарным. Знаю примеры. И все-таки если гений переходит некую «красную черту», границу, за которой от него стараются держаться подальше или, в крайнем случае, демонстрировать подчеркнутый нейтралитет – начинается медленное, иногда незаметное на первый взгляд разрушение и самого гения, и, что самое печальное, хрупкого театрального организма. Он и так, в основном, стремится к распаду: в театре слишком много скрытых профессиональных заболеваний, и когда они становятся очевидными – движение к творческому краху неизбежно.

Парижский поток сознания

Когда-то в ленинградском ТЮЗе я видел замечательную сценическую версию «Трех мушкетеров». Году эдак в 1960-м или около того д’Артаньян, ринувшись из Парижа за подвесками французской королевы, отважно пересекал Ла-Манш и, ступив на английскую землю, блаженно улыбался. Он набирал воздух полной грудью, разводил руками и, закрыв глаза от счастья, произносил, покачиваясь в экстазе: «За-гра-а-ни-ца-а-а!..»

Первые поездки советских туристов в Париж, как правило, напоминали мне этот протяжный бессмысленно-счастливый вопль. Однако исключительно вопль внутренний и неслышный. В отличие от д’Артаньяна, советский человек внешне придавал своим чертам меланхолический серьез и полнейшее равнодушие. Наши люди были разбиты на пятерки. В каждой пятерке был старший. А над всей туристической грппой находился бдительный соглядатай из грозного заведения.

Когда я стал «выездным», а стал я им далеко не сразу… более того, однажды с Александром Ширвиндтом, уже сдавши по пяти рублей на сувениры, предназначавшиеся французским товарищам, я вместе с моим коллегой по Театру сатиры был «завернут» перед самым выездом на аэродром. Так вот, «выездным» в капстраны (государства, не входящие в Варшавский блок) я стал только после моего назначения главным режиссером нынешнего Ленкома и обстоятельной беседы в здании ЦК КПСС на Старой площади.

Первое впечатление сумасшедшего праздника: автобус со спецтургруппой театральных работников, медленно плывущий по Елисейским Полям среди ослепительных, вихреобразных, танцующих ночных огней и голос Ив Монтана, доносящийся из автобусного динамика.

Сейчас, придирчиво осматривая похожее освещение Тверской улицы в Москве – с многочисленными и весьма затейливыми подсветами, я очень часто вспоминаю те, самые первые огни великого города – недосягаемого мира, счастливого, красочного призрака, который потрясал душу но при этом, элегантно улыбаясь, забивал в голову гвозди тоски, сомнения и вселенского пессимизма.

Первые контакты нормальных советских людей с заграницей в конце пятидесятых – начале шестидесятых очень часто оказывали неблагоприятное воздействие на психику представителей развитого социализма, вплоть до актов опасных и явно угрожающих психическому здоровью. Жестоким испытанием являлось как посещение супермаркетов с неправдоподобным выбором колбасных изделий, не говоря обо всех других, так и нежелательное для сердечно-сосудистой системы знакомство с универмагами. Учитывая сумму валюты, выдаваемой на карманные расходы, все вышеперечисленные ужасы по степени воздействия на организм неискушенного советского туриста могли бы быть приравнены лишь к изощренным средневековым пыткам. Умные люди из КГБ хорошо понимали это и в интересах сохранения психического здоровья и общей уравновешенности наших граждан старались, чтобы их первые зарубежные поездки приходились на соцстраны, где не было такого количества колбасы, плащей «болонья», нейлоновых шуб и джинсов.

Иногда, однако, случались ошибки, которые приводили к тяжелым гуманитарным катастрофам индивидуального характера. Так, в спецгруппу, сформированную на базе Ленкома, однажды угодила работница нашего театра, которая прежде не была ни в Монголии, ни в Болгарии. Вместе с группой она сразу, впервые в жизни, поехала в Австрию. Я не принимал участия в поездке, но те, кто там был, рассказывали потом страшное. По прибытии в Вену молодая дама, работница художественно-постановочной части, засмотрела известный фильм «Эммануэль», произвела индивидуальный осмотр центральных венских магазинов и некоторых ресторанов. Говорят, выпила даже пива. Поздним вечером она обошла некоторые номера в гостинице, где наши товарищи стругали московскую колбасу и с помощью кипятильников готовили супы из кубиков для бульона. Говорят, своими ночными визитами она потревожила не всех, а только тех, кого по-настоящему любила. Предложение к товарищам по работе было доверительным и кратким: «Давайте застрелимся».

В первую ночь к этому предложению коллектив не отнесся с должным вниманием и глубоко ошибся. На следующий день в автобусе, индивидуально беседуя с близкими и уважаемыми людьми, опечаленная, но уверенная в своей правоте ленкомовка стала выдвигать ряд убедительных аргументов в пользу своего предложения. К концу дня коллектив потерял интерес к достопримечательностям Австрии. Отказ от коллективного ухода из жизни вынудил нашу подругу с огорчением и публично заявить о своем разочаровании в товарищах по театру, а также в некоторых коллегах из Театра сатиры, к которым наша бывшая коллега также подходила сначала с осторожным предложением «Давайте застрелимся», а потом – с убедительным требованием.

Правда, некоторые ленкомовцы сперва все-таки мучались в сомнениях: уж не притворяется ли подруга, не разыгрывает ли жестоко своих товарищей? Некоторые даже пытались ее урезонить. Но после того, как она в автобусе сказала моей жене: «А ты вообще молчи, говно!» – Зиновий Высоковский, работавший тогда в Театре сатиры, справедливо рассудил: «Если она так говорит жене главного режиссера – значит, точно сошла с ума».

На третий день руководитель группы, ведущий артист нашего театра, осознав безрезультатность контраргументов по поводу поступающих к нему предложений, был вынужден позвонить в советское консульство одного из австрийских городов. Его выслушали опытные и умные люди. Они не впервые сталкивались с подобными нестандартными ситуациями и хорошо знали все допустимые аномалии, возникающие у советских людей от потери сознания в продуктовом магазине (кстати, случаи имели достаточное распространение) до попытки попросить в полиции политического убежища. Об этом было известно нашему ведущему артисту, часто выезжавшему за рубеж, но то, что на предложение «Давайте застрелимся» работники консульства отреагируют спокойно – этого наш артист никак не ожидал. Его успокоили, попросили описать приметы ленкомовки и сообщили, что завтра возле спецтургруппы появится работник консульства, специализирующийся именно на такого рода ситуациях.

Утром следующего дня коллектив спецтуристов заметил красивого, хорошо одетого молодого мужчину с рассеянным взглядом разочаровавшегося в жизни человека. Он как то вяло приблизился к экскурсии и, не обращая внимания на увлеченного гида, повествующего об архитектурных особенностях постройки XVII века, остановился возле нашей подруги.

Стоящие рядом артисты не слышали всего разговора, но первые небрежные фразы были все-таки зафиксированы:

Что ты делаешь здесь с этими жлобами?.. Поедем вдвоем… Я не буду показывать тебе этот хлам, я покажу другое…

Спецтургруппа почувствовала дискомфорт за обедом. Люди замолчали и, подавленные происходящим, опустили глаза. Все хорошо знали, что за человек приехал из консульства и зачем.

Подруга вышла к накрытым столикам счастливая, в своем самом нарядном платье, к еде не притронулась:

– Друзья! – сказала она голосом счастливой принцессы. – Я пришла проститься с вами, я уезжаю навсегда… Прощайте, друзья!..

«Принц» в сногсшибательном костюме стоял, прислонясь к косяку двери, и смотрел поверх голов куда-то вдаль.

Он сделал ей укол в самолете, потом в «Шереметьево-2» прислонил к стенке, дал понюхать нашатырю и, позвонив родителям, попросил забрать ее с территории аэропорта. Разумеется, он не стал дожидаться их приезда и растворился в вечности.

Потрясенный тем, что никто не подумал о ее лечении и, не скрою, особенно тем, что она вернулась в театр к исполнению своих служебных обязанностей, ошеломленный, что дирекция не нашла никаких правовых причин для каких-либо собственных действий в психиатрической сфере, я, на свою беду, заглянул еще и в зрительный зал, где как раз заканчивался спектакль «Иванов». После финальной мизансцены должен был медленно закрыться занавес, но в этот вечер закрылась только одна его половина.

Моей ярости не было предела, я ринулся за кулисы, чтобы высказать людям, отвечающим за исправность занавеса, самые грозные, жестокие слова, на какие только был способен. И сразу же встретил ее, закрывающую занавес, с приветливой печальной улыбкой. Она приблизилась ко мне нежно понимая мои чувства. Она сказала мне с тихой надеждой:

– Марк Анатольевич, давайте застрелимся.

Поскольку наша подруга уже давно не работает в Лейкоме, я могу спокойно описать этот памятный фрагмент, выхваченный из потока сознания, хотя поток этот безграничен и вмещает в себя множество событий, связанных с первыми гастролями московских артистов за рубежом.

Это гремучая смесь, вызывающая попеременно смех и слезы. Так называемый «Железный занавес» и полнейший произвол – власти, конечно же, деформировали наш быт и сознание, изуродовали в пятидесятые – семидесятые годы психику даже самым уравновешенным людям.

Знаменитый импресарио Пол Юрок, вывозя Большой театр за границу, вскоре заметил, что, несмотря на приличные гонорары, многие балерины падают на сцене в голодные обмороки. Молодым женщинам хотелось купить для себя и своих близких модную одежду и парфюмерию, которых не было тогда в Москве, они отчаянно экономили на питании, ибо основную часть гонорара у них удерживали наши посольские работники, оставляя артистам гроши на карманные расходы. То же самое, кстати, проделывали они и с работниками Ленкома, когда Пьер Карден впервые пригласил наш театр в Париж.

Чтобы тратить за рубежом эту мизерную карманную валюту на покупку одежды или техники, все мы шли на чудовищные ухищрения. Отдельные умельцы варили супы в раковинах, чередуя счастливые дни с рыбными, когда в питание шел только частик в томате.

Однажды на итальянской границе Театр сатиры был на редкость приветливо встречен местной таможней, где всего лишь на выборку было предложено открыть один-единственный обыкновенный чемодан. Но, во-первых, никто из коллектива не признался, чей это чемодан, а во-вторых, когда удивленные этим обстоятельством таможенники все-таки открыли его – из чемодана, спружинив, вылетели плотно забитые туда батоны хлеба. Все итальянские таможенники испытали крайнее изумление и дружно обступили диковинный чемодан. Они видели практически все – как в Италию ввозили оружие, наркотики, взрывчатку, но чтобы в таком количестве завозили хлеб… этого не видели даже самые пожилые и многоопытные.

Конечно, соответствующие органы и руководство Министерством культуры делали все, чтобы отговорить творческую интеллигенцию завозить в развитые страны московские продукты. Помню, как перед выездом в Болгарию коллектив артистов Театра сатиры, в котором я имел честь находиться вместе с кипятильником, был приглашен к замминистра культуры В. Ф. Кухарскому. Пожилой человек, опасно волнуясь, рассказал, как переживают болгарские братья, когда по возвращении со спектакля, во всех номерах гостиницы одновременно включаются кипятильники. Один из его помощников проинформировал даже, что софийская гостиница, готовая гостеприимно распахнуть перед нами двери, не рассчитана на столь мощное энергоснабжение. Уже были печальные случаи, когда после знакомства с советским искусством все здание целиком и прилегающие кварталы оставались без света. На что, помнится, Анатолий Дмитриевич Папанов тихо спросил: «А какое же там напряжение?» Вопрос был актуальным, поскольку коллектив то попадал в отели с напряжением 220 вольт, то нарывался на 120.

Кухарский, помню, справедливо содрогаясь от возмущения, сообщил нам доверительно, как перед нами одну из братских стран посетила группа ведущих деятелей советской музыки и какой ущерб престижу государства нанесли наши замечательные композиторы. «Некоторые, – сообщил замминистра, борясь с волнением, – даже додумались до тою, что жарили яичницу… между двумя утюгами».

Эта полезная информация была, помнится, встречена одобрительным гулом, и многие артисты даже взялись за блокнотики, чтобы не забыть об утюгах.

Конечно, с годами соприкосновения с зарубежным бытом постепенно лишались прежней остроты, но первые, самые давние контакты, например с Парижем, носили экстравагантный характер.

В числе послевоенных первопроходцев Париж в пятидесятые годы посетили Московский Академический театр имени Вахтангова и Московский театр сатиры.

Вахтанговцы рассказывали, что их настолько взнервили перед отъездом инструкциями о провокациях, подвохах и уговорах остаться в Париже, предав Родину, что коллектив уезжал даже в несколько подавленном состоянии. «Действовать будут изощренно, – предупреждали работники КГБ, – на русском языке».

В. Г. Шлезингер и В. А. Этуш рассказывали мне о своем первом посещении Лувра, где они с радостью заметили двух родных костюмерш, искренне любовавшихся искусством позднего Ренессанса.

– А вот и наши! с гордостью сказал Шлезингер, приблизившись к людям, с которыми проработал не один десяток лет.

Однако, заслышав рядом с собой самое страшное – русскую речь, «наши» издали очень громкий вопль ужаса и бросились по музею с непривычным для этих мест визгом.

Особый случай, негласно вошедший в историю советского театра, случился с парторгом Московского театра сатиры Г. Ивановым. Театр приехал в Париж, когда я был еще студентом и не имел к театру никакого отношения. Но даже спустя годы старожилы наперебой рассказывали, как их поселили в очень скверной гостинице – в районе Пляс Пигаль – с очень низкими потолками, особенно в санузлах. Именно это обстоятельство, возможно, сыграло свою роковую роль в поведении парторга, когда он, вошедши в санузел, увидел впервые в жизни диковинную вешь – биде. Такое разнообразие в зарубежных возможностях взволновало парторга, и он решил… как бы это помягче выразиться… справить туда большую нужду. Последствия были непредсказуемыми. Резким движением парторг до упора открыл краник – ударил непривычно сильный напор воды – и содержимое биде прилипло к металлическому потолку. Испуг был настолько велик, что артист, оставив открытой дверь в коридор, встал на стул и сувенирной ложкой стал соскребать с потолка следы преступления. Именно в этот момент в его номер заглянул Анатолий Дмитриевич Папанов, который, подивившись случившемуся, спросил голосом волка: «Жора! Как тебе это удалось?»

Мой парижский поток сознания ведет себя непредсказуемо, потому что, кроме того, что непроизвольно вылилось сейчас на бумагу, есть в нем по своим вкусовым и смысловым параметрам, безусловно, нечто более ценное, значимое для театра и моих режиссерских странствий.

За несколько лет до появления в Париже московскою Ленкома со спектаклем «Юнона и Авось» поэт Андрей Вознесенский посетил кладбище американского города Сан-Франциско, где ему была показана одна из местных достопримечательностей – могила Кончи Марии де ля Консепсьон, дочери первого губернатора Сан-Франциско Хосе Дарио Аргуэльо. Конча Мария, ставшая первой монахиней Калифорнии, была обручена в 1806 году с русским мореплавателем и дипломатом Николаем Петровичем Резановым, приплывшим в начале прошлого столетия к берегам Америки. Русский мореплаватель стремился установить с тогдашними испанскими поселенцами тесные торговые и экономические связи, необходимые ему прежде всего для поддержания Российско-Американской торговой компании, обосновавшейся на Аляске и прилегающих к ней островах. Испанское правительство чинило всяческие препятствия намерению России обосноваться в Калифорнии в качестве ее торгового партнера, однако Резанов, обладавший незаурядным дипломатическим талантом, сумел склонить на свою сторону губернатора, и совместными их усилиями была положена основа первым экономическим и культурным контактам России и Америки. Очевидно, не последнюю роль в этом деле сыграла шестнадцатилетняя дочь губернатора Кончитта (Конча Мария де ля Консепсьон), первая красавица Калифорнии, полюбившая сорокалетнего русского дипломата и обручившаяся с ним перед его возвращением на родину. Резанов обещал вернуться через год. Он вознамерился добыть в Санкт-Петербурге разрешение на брак с красавицей католичкой, но, будучи человеком увлекающимся и азартным, ринулся налегке через заснеженные сибирские просторы, загоняя лошадей, торопливо переправляясь прямо в седле через студеные сибирские реки. Несмотря на все старания, он не сумел добраться до Санкт-Петербурга, тяжело заболел в пути и умер в 1807 году в Красноярске. Естественно, что могилу офицера Резанова в Красноярске сровняли с землей. Как сказал об этом поэт Вознесенский:

Авантюра не удалась.

За попытку – спасибо.

Кончитта далеко не сразу узнала о гибели своего возлюбленного. Шли годы, а она продолжала жить надеждой на его возвращение. Доходившим до нее слухам она не верила, а точные документальные подтверждения смерти Николая Резанова достигли Калифорнии лишь через тридцать пять лет, в 1841 году. Убедившись, наконец, в смерти своего русского жениха, Кончитта взяла обет молчания на оставшиеся годы и стала первой монахиней в американской Калифорнии.

«Кончитта ждала Резанова тридцать пять лет», – говорим мы в нашем спектакле. Стараемся говорить просто, по протоколу, но в зрительном зале наступает пауза, своеобразный шок, замешательство. Глупость это, блажь, неразумное, нерациональное по всем статьям упрямство – или возвышенный и редкостный человеческий подвиг?

Задача непростая. Конечно, с точки зрения здравого смысла – глупость. В наш век бесчисленных сексуальных допусков и отчаянного усиления потребительских инстинктов такой поступок молодой женщины может вызвать разве что сожаление или даже показаться смешным. Мы поначалу, кстати, и пытаемся осмеять это сумасбродное поведение невесты нашего далекою земляка. Артисты Александр Абдулов (первый исполнитель роли Фернандо Лопеса), а теперь Виктор Раков, произносящие историческую справку о дальнейшей судьбе Кончитты, так прямо и смеются по этому поводу потом вместе с залом думают, а потом, опечалившись, тихо говорят, обернувшись к Кончитте: «Спасибо…» Тут наступает какая-то особая тишина, иногда звучат аплодисменты, но всегда недружные, что интересно, многим аплодировать здесь не хочется, и никакою единого эмоционального поля в зале не возникает. Зритель как бы сбит с толку, что в современном театральном искусстве бывает редко. Это место в спектакле мне нравится больше других.

История Кончитты и Резанова красива и удивительна. Может быть, Александр Грин слышал о ней, когда писал свои «Алые паруса»? Кто знает? Жители западного побережья Америки и Канады сохранили некоторые смутные воспоминания об этом странном событии в истории человеческих отношений. У нас же до Вознесенского о Кончитте знали немногие. О Николае Резанове, конечно, слышали, но тоже в самых общих чертах. Интересной литературы, изданной в России, о Резанове не существует. А он достоин этого.

Будучи мальчишкой, я, помнится, увлекался толстой книгой Николая Чуковского, выпущенной в предвоенные годы в «Детгизе». Книга называлась «Водители фрегатов», и там в описании кругосветного путешествия И. Ф. Крузенштерна рассказывалось немного и о Н. П. Резанове. Книгу эту я очень любил и хорошо запомнил имя отважного русского путешественника и дипломата. Позднее, пользуясь некоторыми зарубежными источниками, я выяснил, что он был незаурядной личностью, обладавшей многими талантами. И смелое путешествие его через несколько океанов носило характер важной политической миссии, как теперь сказали бы – характер мирной инициативы. Резанов мечтал «возвести мост между Америкой и Россией». Он вез в заморские страны коллекции замечательных произведений искусства, был человеком энциклопедических знаний и высокой культуры. Готовясь к дипломатическим контактам с Японией, он составил первый русский «Словарь японского языка», а также «Руководство к познанию японского языка». Во время общения с испанскими поселенцами на западном побережье Америки Резанов вел с ними беседы не через переводчика, как это делается у нас в спектакле, а непосредственно на их родном языке. Он выучил его по дороге в Калифорнию. Я узнал об этом уже после выпуска спектакля из зарубежных изданий, а во время репетиции, похоже, ориентировался на собственные усредненные представления о своих знакомых и себе самом в зарубежных поездках. В который раз пришлось убедиться, что многие наши предшественники обладали, может быть, и меньшими специальными познаниями, но значительно большей культурой. Обидно за себя и радостно за них.

Помимо прочих замечательных качеств у Резанова была еще одна черта, которая меня, как главного режиссера, особенно взволновала. Резанов умел выигрывать безнадежные сражения. Во время длительного плавания команды обоих кораблей, неудовлетворенные руководством Резанова, выказали ему свое неповиновение. Во главе оппозиции стал сам знаменитый капитан И. Ф. Крузенштерн, который в очень жесткой форме публично оспорил верховные полномочия Резанова. К Крузенштерну примкнули все его офицеры, и некоторое время наш герой находился фактически под арестом – в собственной каюте в полной физической изоляции. То, как он сумел постепенно восстановить равенство сил, а затем добиться капитуляции и извинений со стороны взбунтовавшегося коллектива, – тема особой, актуальной для любого театра пьесы.

Но Андрея Вознесенского интересовали совсем другие события в жизни Резанова, и он сочинил поэму, которую назвал по имени одного из резановских кораблей – «Авось». Столь выразительного и веселого слова нет ни у одного народа, и перевести «авось» на любой европейский язык, в том числе на французский, – сложно. Но, оказывается, все-таки можно. При желании. Я наблюдал, и не раз, как это делали мои товарищи. Руки обычно разбрасывались ими в стороны, плечи резко поднимались, рот беззвучно раскрывался, голова кренилась чуть набок, а по лицу плыла более чем странная улыбка – смесь отчаяния и радости Есть такая улыбка и в поэме. Есть в музыке. Очень часто возникает она в спектакле. Сочиняя поэму, поэт, конечно, не предполагал, что она явится поводом для более чем странного сценического произведения, именуемого то рок-оперой, то современной оперой, то мюзиклом, то музыкальной комедией, то музыкальной драмой, то просто музыкальным спектаклем.