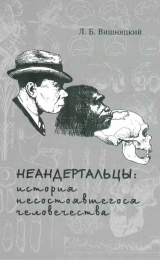

Текст книги "Неандертальцы: история несостоявшегося человечества"

Автор книги: Леонид Вишняцкий

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 23 страниц)

Литература

История открытия и изучения неандертальцев: Аугуста 1967: 35–51; Войно 1959; Герасимова 2006; Ларичев 1978: 26–50; Рогинский 1977: 100–123; Скленарж 1987: 25–44, 212–217; Brace 1964; Drell 2000; Eiseley 1957; Hammond 1982; Narr und von Uslar 1956; Schmitz 2006b; Schrenk and Müller 2009: 1–21; Shreeve 1995; Spenser 1984; Spenser and Smith 1981; Stringer and Gamble 1993; Tattersall 1995: 74–119; Trinkaus and Shipman 1994; Zängl 2006.

Глава 2

Особые приметы

Отвратительные, грязные, злые

«Мы, в сущности, почти ничего не знаем о том, как выглядел неандерталец, но всё <…> даёт основание предполагать, что он был покрыт густой шерстью, уродлив с виду или даже омерзителен в своём непривычном для нас облике, с покатым и низким лбом, густыми бровями, обезьяньей шеей и коренастой фигурой». Эти слова из книги Герберта Уэллса «Очерк истории», написанные ещё в начале двадцатого века и приобретшие широкую известность благодаря другому классику английской литературы, Уильяму Голдингу, использовавшему их в качестве эпиграфа к своему роману «Наследники», видимо, и сегодня, в начале века двадцать первого, мало у кого вызовут возражения. Действительно, у неандертальцев, мягко говоря, неважная репутация среди нынешних обитателей Земли, представляющих их себе обычно этакими гоблинами – уродливыми, грязными, злобными и кровожадными существами, выбиравшимися из своих пещер лишь затем, чтобы кого-нибудь убить и сожрать. То обстоятельство, что никто из наших современников, а также и современников наших бабушек, прабабушек и так далее до бог знает какого колена не встречался с этими существами непосредственно, не сталкивался, так сказать, нос к носу, нисколько не мешает однообразию отрицательных ассоциаций, возникающих у большинства из нас при слове «неандерталец». Часто это слово даже используют как ругательство, желая указать на невежество или ограниченность умственных способностей того, кого так называют, либо же на невоспитанность человека, отсутствие у него каких бы то ни было моральных устоев (рис. 2.1). Согласно третьему изданию международного словаря Уэбстера, одно из двух значений существительного «неандерталец» – это «грубый, неотесанный человек».

Традиция такого отношения была заложена уже вскоре после открытия в гроте Фельдгофер. На первых изображениях неандертальцев, принадлежат ли они художникам, полагавшимся в основном на своё воображение (рис. 2.2), или учёным, старавшимся особо не отрываться от анатомических реалий (рис. 2.3–2.5), перед нами предстают одинаково непривлекательные существа, в облике которых мало человеческого. Одного взгляда на любой из этих «портретов» достаточно, чтобы пропало всякое желание познакомиться с прототипом лично, а уж о возможности встречи с монстром вроде того, что изображён на рисунке 2.6, где-нибудь в тёмном переулке и думать не хочется.

Рис. 2.1.Политическая карикатура, где один из кандидатов в президенты – неотесанный и агрессивный человек – представлен в образе неандертальца (из Интернета)

Рис. 2.2.Видимо, первая бытовая сцена «из жизни неандертальцев», представленная вниманию широкой публики. Опубликовано в английском еженедельнике «Харперс Уикли» в 1873 г. Реалистичны на этом рисунке лишь пещера, неандертальский лоб да ещё, пожалуй, мускулы, тогда как всё остальное – подбородок, собаки, прекрасная пленница – привнесено воображением художника из иной, гораздо более поздней эпохи

«Волосатый и страшный, с большим, подобным маске, лицом, массивными надбровьями и без малейшего намёка на лоб, сжимающий огромный камень и двигающийся, как бабуин, выдвинув голову вперёд, вместо того чтобы держать её по-человечески прямо, он, вероятно, вселял при встрече ужас в наших предков», – пугает читателя Уэллс в другом своём «антинеандертальском» произведении – рассказе «Люди-нелюди» (1921) [41]41

Этот рассказ, насколько мне известно, не переводился на русский язык. В оригинале он называется “The Grisly Folk”.

[Закрыть]. Этот словесный портрет явно списан с рисунка художника Ф. Купки (рис. 2.6), вдохновителем и консультантом которого был уже не раз упоминавшийся в предыдущей главе знаменитый французский антрополог М. Буль. В таком же примерно духе большинство людей представляет себе неандертальцев и сейчас. Их образы в художественной литературе и в кинофильмах тоже, как правило, весьма звероподобны. Во всяком случае, упор обычно делается на такие черты, которые современному человеку кажутся признаком грубости и примитивности их обладателей (рис. 2.8) [42]42

Правда, некоторые из этих образов выглядят отталкивающими лишь внешне. Так, в уже упомянутом романе У. Голдинга «Наследники» (1955) неандертальцы, несмотря на полную звероподобность их облика, показаны добрыми безобидными существами, связанными между собой узами любви, и чуждыми какой бы то ни было агрессии по отношению к окружающему их миру. Вполне «человечны» и неандертальцы, изображённые в известном романе Джин Ауэл «Клан пещерного медведя» (1980), лёгшем в основу одноимённого фильма.

[Закрыть].

Рис. 2.3.Согнутые в коленях ноги, сутулая спина, кривая шея: всё не как у людей! Набросок фигуры неандертальца из Спи, сделанный бельгийским геологом М. Лоэ вскоре после открытия в этой пещере двух почти целых скелетов (1886 г.) и предвосхищающий некоторые ошибки М. Буля (ср. с рис. 2.6)

Рис. 2.4.Первая графическая реконструкция головы неандертальца, выполненная боннским художником Филиппартом в соответствии с инструкциями Г. Шафгаузена и опубликованная в 1888 г. в книге последнего, посвящённой находкам в гроте Фельдгофер. Хотя лицевых костей среди этих находок не было, Шафгаузен, успевший ознакомиться с гораздо более богатыми материалами, только что открытыми в бельгийской пещере Спи (1886), уже чётко представлял себе основные особенности неандертальского профиля, такие как прогнатизм и отсутствие подбородочного выступа

Тем не менее, если оставить расхожие штампы и обратиться к фактам, то выяснится, что столь часто приписываемая неандертальцам «монструозность» не просто изрядно преувеличена, она – целиком и полностью плод фантазии, вымысел, не имеющий под собой сколько-нибудь серьёзных фактических оснований. Это предрассудок, возникший, во-первых, вследствие присущего образованным людям Нового времени (весьма самодовольной эпохи, не знавшей ни мировых войн, ни теории относительности) взгляда на самих себя как на высшую стадию и цель развития и нежелания делить место на пьедестале эволюции (или творения) с кем-либо ещё, а во-вторых, в результате ряда ошибочных выводов об анатомии и поведении неандертальцев, сделанных известными учёными конца 19-го – начала 20-го века при изучении скелетов из пещер Спи и Ля Шапелль-о-Сен (см. табл. 1.1). Особенно большую роль в формировании этого мифа сыграл Марселин Буль – классик палеоантропологии, исследователь, заложивший изрядную часть фундамента этой науки и пользовавшийся огромным авторитетом среди коллег во Франции и других странах.

Рис. 2.5.Набросок из дневника антрополога Германа Клаача, сделанный им в 1909 г. в ходе изучения костей из Неандерталя

В книге, озаглавленной «Ископаемый человек из Ля Шапелль-о-Сен» и опубликованной в трёх номерах французского ежегодника «Анналы палеонтологии», выходивших с 1911 по 1913 г., Буль подробно описал и проанализировал кости, найденные в Ля Шапелль в 1908 г. По его заключению, из-за обезьяньего, якобы, строения шейных и верхнего грудного позвонков, а также сдвинутого назад затылочного отверстия, обладатель этих костей был не способен держать голову в выпрямленном положении, из-за примитивности коленного сустава он принуждён был стоять и ходить на полусогнутых ногах, из-за чрезмерной выпуклости пястного сустава большого пальца не мог полностью противопоставлять его остальным т. д. и т. п. Всё это было с готовностью воспринято большинством современников как список общих отличительных черт неандертальцев, присущих всем представителям этого вида и совершенно ясно свидетельствующих об их безнадёжной примитивности.

Работа Буля оказала огромное влияние на несколько поколений антропологов, а опосредованно и на людей, далёких от этой и вообще от какой бы то ни было науки. Созданный французским исследователем образ неандертальца – недоразвитого троглодита с сутулой спиной, полусогнутыми коленями и кривой шеей (рис. 2.6) – прочно укоренился в массовой культуре и в сознании широкой публики (рис. 2.7). Таким этот образ, как уже говорилось, остаётся, в общем-то, и по сей день, несмотря на то, что за сто лет, миновавших со времени открытия и публикации шапелльского скелета, появилось множество фактов, свидетельствующих, что и в анатомическом, и в поведенческом отношении неандертальцы уже очень далеко ушли от приписываемого им животного состояния.

Рис. 2.6.Таким изобразил в 1909 г. обладателя скелета из Ля Шапелль-о-Сен художник Франтишек Купка, рукой которого «водил» французский антрополог Марселин Буль

Изучая шапелльский скелет, Буль мимоходом отметил на костях признаки остеоартрита, но не придал им особого значения. Понадобилось почти полвека, чтобы это упущение было исправлено, причём известную роль здесь сыграла простая случайность. В 1955 г. французский геолог и палеонтолог Камиль Арамбур, сам страдавший артритом и проходивший курс лечения от этого недуга, опубликовал рентгеновский снимок собственного позвоночного столба, сравнив его с шапелльским и продемонстрировав их сходство [43]43

Arambourg 1955.

[Закрыть]. Тем самым он поставил под сомнение вывод Буля о врождённой сутулости неандертальцев и их неспособности ходить так, как ходят современные люди. Идею Арамбура вскоре подхватили и развили другие исследователи, убедительно доказавшие, что «обезьяноподобная» осанка и походка шапелльца есть исключительно следствие его пожилого возраста, усугублённого тяжёлой формой артрита, а вовсе не общевидовой признак [44]44

Straus and Cave 1957.

[Закрыть].

Рис. 2.7.Рисунок, опубликованный в 1927 г. Слева– горделиво выпрямившийся кроманьонец с копьем, справа– сутулый кривоногий неандерталец, только что вышедший из своей пещеры (источник: Stringer and Gamble 1993)

Рис. 2.8.Афиша фильма (1953 г.), воспроизводящая в утрированной форме традиционный образ неандертальца

Сегодня мы знаем, что неандертальцы были похожи на нас не только осанкой, но и по многим другим важным анатомическим характеристикам – строению ступни, кисти, объёму мозга и т. д. В то же время мало кто станет спорить и с тем, что многими своими чертами они всё-таки отличались от ныне живущих на земле людей. Попробуем выяснить, как же они выглядели на самом деле и в чём именно заключалось своеобразие их облика по сравнению с их предшественниками, современниками и теми, кто пришёл им на смену. Для начала попытаемся набросать портрет «среднего неандертальца» и представить, что прежде всего бросилось бы в глаза любому из нас в его внешности, а потом уже займёмся деталями, т. е. теми анатомическими особенностями, которые на первый взгляд могут быть и не заметны, но при более внимательном рассмотрении часто оказываются просто кладезем ценнейших сведений об условиях и образе жизни их обладателей.

Собирательный образ

Из всех черт, приписываемых неандертальцам авторами их ранних «портретов» – идёт ли речь о словесных описаниях, или о рисунках – самой отталкивающей является, пожалуй, волосатость. Густая шерсть, покрывающая всё тело – это именно тот внешний признак, который более чем что-либо другое заставляет воспринимать изображаемое существо скорее как животное, чем как человека. Были ли неандертальцы действительно покрыты шерстью? Вряд ли. То есть полностью такую возможность исключать нельзя, поскольку ни ископаемых, ни иных материалов, которые позволяли бы с абсолютной уверенностью, окончательно и бесповоротно решить этот вопрос, пока нет, но косвенные данные свидетельствуют всё же в пользу отрицательного ответа.

Большинство антропологов считает, что наши предки лишились шерсти на теле не менее полутора миллионов лет назад, т. е. задолго до появления неандертальцев. Помимо весьма зыбких теоретических построений [45]45

Я называю их зыбкими, поскольку, на мой взгляд, убедительного объяснения причин утраты людьми сплошного волосяного покрова до сих пор не найдено. Наиболее популярная теория, согласно которой это произошло вследствие перехода к активной охоте в условиях жарких африканских саванн, когда шерсть стала помехой эффективной терморегуляции (попросту говоря, чтобы остыть, надо потеть, а чтобы потеть, надо избавиться от шерсти), может быть, в целом и верна, но многие вопросы она оставляет без ответа.

[Закрыть], это мнение базируется и на некоторых фактах. Так, судя по генетическим данным, как минимум 1,2 млн. лет назад люди, жившие тогда ещё исключительно в тропиках и субтропиках, уже обзавелись чёрной кожей, а кожа такого окраса могла им понадобиться лишь в том случае, если была ничем не защищена от солнечного ультрафиолета [46]46

Rogers et al. 2004.

[Закрыть]. У большинства млекопитающих кожа под мехом светлая независимо от того, живут ли они в заполярье или в тропиках. Есть ещё данные по генетике вшей, которые указывают на то, что эти бедные букашки лишились значительной части своей мохнатой территории на теле гоминид примерно 3 млн. лет назад. Словом, похоже, что насчёт «густой» неандертальской шерсти Уэллс, Купка (см. рис. 2.6) и иже с ними несколько погорячились. Впрочем, в любом случае речь идёт о чисто внешней особенности, меняющей лишь облик человека, но не связанной с его интеллектом. И в историческое время жили (и живут) люди с густым волосяным покровом на теле (в медицине этот феномен известен как синдром семьи Амбрас), совершенно полноценные во всех отношениях.

Гигантами, какими их иногда изображают, неандертальцы точно не были. Средний рост мужчин составлял порядка 165 см, а женщин примерно на 10 см меньше. При этом, однако, и те и другие отличались крепким сложением и были, что называется, «широки в кости» (рис. 2.9). Вес взрослых мужчин, согласно даже самым скромным оценкам, составлял в среднем около 75 кг (на 10–20 % превышая вес современных людей такого же роста), а женщин около 65 кг. По степени полового диморфизма, как явствует из этих цифр, неандертальцы не отличались от современных людей – и у них, и у нас различия между мужчинами и женщинами по размерам тела меньше, чем у более ранних видов гоминид. Об этом же свидетельствует сопоставление нижних челюстей и зубов индивидов разного пола [47]47

Royer et al. 2009.

[Закрыть], а также костей посткраниального скелета [48]48

Trinkaus 1980.

[Закрыть].

Рис. 2.9.Неандерталец в действии (источник: Churchill 1998)

Строение, толщина стенок и рельеф неандертальских костей с хорошо развитыми участками для крепления мускулов свидетельствуют о большой мышечной массе их обладателей. Они, несомненно, были наделены немалой физической силой, значительно превосходя в этом отношении большинство представителей нашего вида. Однако недаром говорят, что достоинства являются продолжением недостатков (или наоборот?), и что всё имеет оборотную сторону. Расплатой за выигрыш в силе для неандертальцев, похоже, явилась некоторая неповоротливость, неуклюжесть. В частности, судя по наиболее полной из существующих скелетных реконструкций, шея у них, как и вообще у многих плотно сбитых, коренастых людей, была несколько коротковата, грудная клетка имела не бочкообразную, как у гомо сапиенс, а, скорее, колоколовидную форму, сильно расширяясь сверху вниз, а нижний поясничный позвонок был слишком глубоко посажен в тазовую чашу, так что и талия тоже была относительно короткой [49]49

Sawyer and Maley 2005.

[Закрыть]. Последнее обстоятельство, если оно действительно имело место (что ещё нуждается в дополнительных доказательствах), могло до некоторой степени ограничивать гибкость и угол вращения верхней части туловища, а это, в свою очередь, должно было сказываться на походке, которая стороннему наблюдателю показалась бы, наверно, несколько «деревянной» [50]50

Tattersall 2007: 144.

[Закрыть]. Иными словами, в ловкости и сноровке неандертальцы нам (или, во всяком случае, тем из нас, кто ведёт активный образ жизни), скорее всего, пусть и совсем немного, но уступали.

Красавцами (или красавицами) их, если руководствоваться сегодняшними эстетическими мерками, тоже назвать было бы трудно. Массивное, нависающее над орбитами глаз сплошным валиком надбровье, слишком широкий нос и выдающаяся вперёд тоже широкая верхняя челюсть при полном отсутствии подбородка на нижней, да притом ещё с чересчур крупными передними зубами (рис. 2.10), – всё это вряд ли бы вызвало учащённое дыхание у гомо сапиенс противоположного пола. Впрочем, не берусь судить за женщин, но вот у мужчин дамы-неандерталки точно не пользовались бы успехом. Им, бедняжкам, было бы очень непросто найти себе сейчас не то что спутника жизни, а хотя бы просто ухажёра на часок-другой, и никакая душевная красота, боюсь, тут не помогла бы. Тем не менее, иной неандерталец-конформист, одетый в современный костюм, побритый и подстриженный, пожалуй, вполне органично смотрелся бы в современной толпе, и его появление на улице большого города или, скажем, в метро не вызвало бы особого ажиотажа (рис. 2.11). Свой низкий и покатый лоб он мог бы спрятать под шляпой, крупные широко расставленные орбиты глаз с развитыми надбровными дугами скрыть за тёмными очками, ну а нижнюю челюсть без подбородочного выступа просто выпятить вперёд, выставив напоказ – смотрите, мол, кто не боится!

Рис. 2.10.Один из неандертальских «портретов», украсивших сборник статей, изданный в честь столетия открытия в гроте Фельдгофер (источник: Koenigswald 1958)

Кстати, очень даже может быть, что в тех европейских странах, где иммигранты из Африки всё ещё остаются экзотикой, «прилично» одетый неандерталец чувствовал бы себя сегодня «белой вороной» в гораздо меньшей степени, чем точно так же одетый чернокожий гомо сапиенс. Почему? Да просто потому, что первый, в отличие от второго, скорее всего, не выделялся бы среди окружающих «мастью». Откуда это известно? Ну, во-первых, коль скоро мы знаем, или, во всяком случае, узнаем из следующей главы, что неандертальцы – коренные европейцы (в отличие от нас с Вами, читатель, ибо кто бы Вы ни были – гордый внук славян, тунгус, зулус или друг степей калмык – наши дальние общие предки, первые гомо сапиенс, появились в Африке), то логично предполагать, что и кожа у них была примерно того же цвета, что у нынешних обитателей Европы. Ведь иметь тёмную кожу в высоких широтах невыгодно: солнца и так мало, а она его «отталкивает», а значит, мешает выработке необходимого организму витамина Д. Во-вторых же – и это более веский довод – о светлокожести неандертальцев свидетельствует их ДНК. Подробней об «ископаемой» ДНК, палеогенетике и «молекулярных часах» речь пойдёт в следующей главе. Пока же я только сообщу тем, кто забыл просмотреть октябрьские номера журнала «Сайенс» за 2007 г., что ген меланокортина (mc1r), выявленный в ДНК двух неандертальцев, живших в Испании и Италии в период от 40 до 50 тыс. лет назад, показал, что, если и не сами эти субъекты, то, по крайней мере, многие их соплеменники наверняка были светлокожими и рыжеволосыми [51]51

Lalueza-Fox et al. 2007.

[Закрыть]. Ну, прямо палеолитические ирландцы!

Рис. 2.11.Вот что делают с человеком одежда и причёска! Гладко выбритый и аккуратно подстриженный господин в шляпе, изображённый на рисунке ( слева), – не кто иной, как обладатель черепа ( справа), найденного в Ля Шапелль-о-Сен. Таким его представил в 1939 г. американский археолог и антрополог Карльтон Кун, желая показать, сколь сильно наше восприятие неандертальцев и наши представления о них зависят от вторичных, поверхностных деталей

Итак, подведём первые итоги. Вот он, собирательный образ неандертальца: приземистый, коренастый, чуть неуклюжий, мордастый, бровастый, носатый… Вдобавок ко всему, ещё, возможно, и рыжий! М-да, не очень гламурный, конечно, портрет получается, но, с другой стороны, и не так всё плохо, как казалось Булю или Уэллсу. Да и, в конце-то концов, ведь не внешность же в человеке главное, правда?

Детали

Ну вот, первый и очень беглый взгляд – взгляд праздного зеваки – на неандертальца мы бросили, общее впечатление о нём получили. Теперь, вслед за антропологами, попробуем разобрать его по косточкам. Благо косточек этих в музейных хранилищах и лабораторных сейфах накопилось за полторы сотни лет великое множество, так что в наши дни уже не осталось, пожалуй, ни одной мало-мальски важной «комплектовочной» детали неандертальского скелета, о которой бы ну совсем ничегошеньки не было известно. Едва ли не любую кость – от пяток до макушки – можно хотя бы в общих чертах себе представить и определить, отличалась ли она и, если да, то чем именно, от соответствующих костей современных людей и других известных видов гоминид. Именно этим нам и предстоит сейчас заняться.

Начнём сверху, т. е. с черепа (табл. 2.1). И здесь сразу же придётся сказать о том, что многим кажется необъяснимо странным, а некоторым чуть ли не оскорбительным. Очень уж большим он был, неандертальский череп, и мозговая полость его (которую называют ещё эндокраном) тоже была очень вместительной. Нравится нам это или нет, но по всем измерениям выходит так, что мозгов у среднего неандертальца было не меньше, а больше, чем у среднего гомо сапиенс наших дней. Сантиметров этак на пятьдесят, а то и на все сто (кубических, разумеется). В какой мере это влияло – и влияло ли вообще – на мыслительные способности – это мы обсудим позже, а пока ограничимся просто констатацией голого факта: средний объём эндокрана неандертальцев составлял около 1450–1500 см 3(см. табл. 6.1), тогда как у современных людей он равен примерно 1350–1400 см 3.

Форма черепа – и мозгового, и лицевого его отделов – у нас с ними тоже разная (рис. 2.12). У неандертальцев черепная коробка в плане длинная и широкая (рис. 2.13), в профиль тоже длинная, но по сравнению с нашей несколько низковатая, уплощенная (рис. 2.12, б; 2.14), а со стороны затылка она кажется совершенно округлой, без малейшего намёка на свойственную гомо сапиенс угловатость очертаний (рис. 2.12, в). Наибольшая её ширина, если смотреть сзади, лежит ровно посередине, а не в верхней части, как у современных людей (рис. 2.12, в), а если смотреть сверху, приходится на среднетеменную область (рис. 2.13) – здесь особой разницы между двумя видами нет.

Рис. 2.12.Современный ( слева) и неандертальский ( справа) черепа: а– спереди, б– сбоку, в– сзади

Рис. 2.13.Горизонтальные обводы неандертальских черепов: сплошная линия – Ля Шапелль, штриховой пунктир – Неандерталь, точечно-штриховой пунктир – Спи 2 (источник: Алексеев 1966)

Рис. 2.14.Профильные контуры черепов современного человека (пунктир) и неандертальца из Ля Шапелль (сплошная линия) (источник: Алексеев 1966)

Лоб широкий, но при этом кажется низким и покатым, чему в немалой степени способствуют мощные, выступающие далеко вперёд за верхний край глазных орбит надбровные дуги (рис. 2.12, а, б; 2.15). Эти дуги, сливаясь над переносицей, образуют сплошной «двухарочный» валик, окружающий глазницы сверху и с боков (рис. 2.16). Массивный надглазничный валик часто встречается и у более ранних гоминид, но у них он обычно не столь изогнут. А вот у гомо сапиенс валика нет вообще: надбровные дуги, если иногда и выделяются относительной массивностью, то всё же не сливаются одна с другой и не доходят до дистальных (внешних) краёв орбит.

Двухарочный надглазничный валик представляет собой одну из наиболее заметных и характерных неандертальских особенностей. Ещё несколько таких особенностей, в норме не свойственных более ни одному из видов рода Homo, являет затылочная кость. Во-первых, на ней тоже имеется валик или гребень, образуемый двумя симметричными, слабо изогнутыми вверх дугами. Называется он, естественно, затылочным. Во-вторых, над валиком этим, прямо над точкой, обозначаемой антропологами как инион, есть небольшое продолговатое вдавление овальных очертаний – надынионная ямка (рис. 2.17). В отдельных случаях и валик, и углубление над ним могут встречаться также на черепах других представителей нашего рода, включая некоторых среднеплейстоценовых гоминид и современных людей, но у них эти образования и по форме, и по положению, и по характеру развития сильно отличаются от того, что мы видим у неандертальцев. Так, например, что касается ямки, то у неандертальцев она вытянута в горизонтальном направлении и имеет ровный нижний край, тогда как у современных людей (включая палеолитических гомо сапиенс) она у́же, т. е. имеет скорее округлую, чем овальную форму, а нижний край её обычно вогнут. Однако главное различие даже не в этом, а в том, как формирование ямки отражается на структуре костных тканей. У неандертальцев образование углубления над инионом никак не сказывается на толщине внешнего компактного слоя кости, а происходит за счёт уменьшения мощности её внутренней губчатой массы, тогда как у современных людей наблюдается прямо противоположная картина [52]52

Balzeau and Rougier 2010.

[Закрыть].

Рис. 2.15.Лобная кость неандертальца с местонахождения Шала в Словакии (источник: Jelinek 1969)

Рис. 2.16.Череп неандертальца из Ля Шапелль-о-Сен. Бросаются в глаза массивные, сливающиеся над переносицей надбровные дуги, большие округлые орбиты глаз и крупное носовое отверстие грушевидной формы

Рис. 2.17.Череп неандертальца из Ля Ферраси, вид сзади и сбоку (источник: Tattersall 1995): 1– надынионная ямка, 2– затылочный валик, 3– «шиньон», 4– сосцевидный отросток, 5– гребень за сосцевидным отростком

Кроме затылочного валика и надынионной ямки, почти на всех неандертальских черепах есть ещё такая довольно своеобразная штука, как хорошо заметный в профиль шиньонообразный выступ в верхней части затылка, получающийся в результате некоторого уплощения нижней части теменных и верхней части затылочной костей (рис. 2.17). Его часто так и называют – «шиньон». Похожее образование встречается и на черепах палеолитических гомо сапиенс, а также современных людей, но реже и не в столь резко выраженной форме.

Еще одна специфическая неандертальская черта, связанная с затылочной костью – это мощный рельефный гребень, находящийся на её нижней поверхности, на самой границе с костью височной, и часто превосходящий своей толщиной и степенью выпуклости сосцевидный отросток (рис. 2.17). Этот гребень называют затылочно-сосцевидным. Он служил для крепления заднего края двубрюшной мышцы, обеспечивавшей возвратное движение нижней челюсти. На современных черепах затылочно-сосцевидный гребень менее развит (рис. 2.18), что вполне понятно, если учесть, насколько наш жевательный аппарат ослаблен по сравнению с неандертальским.

Прежде чем покончить с затылочной костью, а заодно и мозговой коробкой в целом, стоит упомянуть ещё, что отверстие в её нижней, базальной части, соединяющее полость черепа с позвоночным каналом и называемое затылочным, имеет у неандертальцев не округлую, как у нас, а удлинённо-овальную форму. Оно несколько вытянуто в переднезаднем направлении и притом ещё может быть чуть сдвинуто вперёд по отношению к условной линии, проведённой через наружные слуховые отверстия (в то время как у более ранних гоминид, включая вероятных предков неандертальцев, и у современных людей оно, напротив, сдвинуто по отношению к этой линии назад).

Рис. 2.18.Поперечный разрез левой половины основания черепа, проведённый через сосцевидный отросток ( 1) височной кости и затылочно-сосцевидный гребень ( 2). Очевидно, что, несмотря на вариабельность рельефа этого участка у современных людей, сосцевидный отросток у них и в абсолютном, и в относительном выражении больше неандертальского, а затылочно-сосцевидный гребень меньше (источник: Aiello and Dean 1990)

Разумеется, кроме тех различий, что я перечислил, кости мозгового отдела неандертальского черепа имеют и много других особенностей. Некоторые из них отмечены в таблице 2.1. Однако насколько они специфичны и в какой мере действительно могут служить для определения видовой принадлежности антропологических находок – понятно пока не очень хорошо. Например, если мы обнаружили фрагмент затылочной кости с валиком и продолговатым углублением над ним, то можно почти не сомневаться, что перед нами останки неандертальца. А вот если найден, скажем, обломок нижней части височной кости с так называемым сосцевидным отростком (он находится за наружным слуховым проходом, см. рис. 2.17), то одного только знания того, что у гомо сапиенс сей отросток превосходит в среднем по размеру неандертальский, будет для окончательных выводов всё же недостаточно: слишком уж велика внутривидовая изменчивость этого признака. Последнее относится и к множеству других анатомических черт, крайние варианты проявления которых у разных форм гоминид могут сильно перекрываться.

Вглядимся теперь ещё раз и повнимательнее в уже знакомое нам в общих чертах неандертальское лицо. Сначала посмотрим сбоку. Сразу же бросается в глаза, что по сравнению с лицом современного человека средняя часть профиля слишком далеко выдаётся вперёд за края орбит (точнее, за воображаемую вертикальную линию, проведённую через эти края), а нижняя, наоборот, убегает назад (рис. 2.12, б; 2.19, а). Первая из этих особенностей – среднелицевой прогнатизм – объясняется тем, что нос у неандертальцев большой, верхнечелюстные пазухи (по бокам от ноздрей) сильно раздуты, а челюсти несколько выдвинуты вперёд. Вторая связана с отсутствием подбородочного выступа (рис. 2.20). Убедившись, что в профиль неандертальцы действительно выглядят несколько иначе, чем мы, сменим ракурс и посмотрим на них анфас. И здесь тоже различия налицо – и в прямом, и в переносном смысле. Орбиты глаз у них более высокие, округлые и широко расставленные. Носовое отверстие также намного крупнее и шире нашего (рис. 2.12, а; 2.19, б). Носовая полость гораздо вместительней, а во внутренней её части на хорошо сохранившихся черепах различимы два костных выроста, идущие от краев вглубь. Клыковая ямка, т. е. впадина на передней поверхности верхней челюсти между носовым отверстием и скуловой дугой, характерная для современных людей, отсутствует или выражена очень слабо. Скулы длиннее и скошены назад, что придаёт лицу при взгляде сверху клиновидную форму, челюсти тоже шире, а нижняя ещё и заметно массивней.

Рис. 2.19. Слевачереп верхнепалеолитического Homo sapiensиз грота Кро-Маньон, справанеандертальский череп из грота Ля Ферраси: а– вид сбоку, б– вид спереди (источник: Stringer and Gamble 1993)

Впрочем, нижняя челюсть заслуживает отдельного рассмотрения: во-первых, уже хотя бы потому, что эта часть скелета сохраняется в ископаемом состоянии лучше многих других и представлена сравнительно большим числом находок; во-вторых же, потому, что она несёт несколько легко различимых невооружённым глазом диагностических признаков, важных для опознания неандертальцев и отличения их от гомо сапиенс, а иногда и от других гоминид. Об отсутствии на неандертальских челюстях подбородочного выступа и об их массивности я уже упомянул. Кроме этого, следует иметь в виду, что подбородочное отверстие, через которое осуществляется кровоснабжение тканей нижней челюсти, у неандертальцев по размеру в среднем чуть больше, чем у современных людей, и, главное, находится оно у них обычно не под предкоренными зубами, а под первым моляром (рис. 2.20). Ещё одной неандертальской особенностью, не свойственной в норме ни современным людям, ни другим представителям рода Homoи имеющей поэтому очень большое значение для определения видовой принадлежности палеоантропологических находок, является так называемый «ретромолярный пробел», или, иными словами, пустое пространство между последним (третьим) коренным зубом и восходящей ветвью нижней челюсти (рис. 2.20). Наконец, не менее существенный для видовых определений признак – это форма нижнечелюстной вырезки, т. е. прогиба между венечным и мыщелковым отростками восходящей ветви нижней челюсти (рис. 2.20). У неандертальцев эта вырезка, как правило, сравнительно мелкая и сильно асимметричная. Её самая глубокая точка сдвинута ближе к основанию мыщелкового отростка, который по высоте (измеряемой обычно от верхнего края альвеол) заметно уступает отростку венечному. У современных людей, наоборот, вырезка обычно глубокая, симметричная, её максимальная глубина лежит точно посередине, на равном расстоянии от обоих отростков, а сами отростки имеют почти одинаковую высоту. Тем не менее эти признаки, как и большинство других, не должны рассматриваться в качестве неких абсолютных разграничительных критериев. Свойственные неандертальцам черты строения вырезки могут иногда встречаться на челюстях гомо сапиенс, как ископаемых [53]53

Wolpoff and Frayer 2005.

[Закрыть], так и современных [54]54

Maher 2005.

[Закрыть].