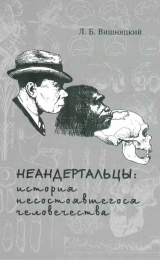

Текст книги "Неандертальцы: история несостоявшегося человечества"

Автор книги: Леонид Вишняцкий

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)

Мозг: количество и качество

Итак, повторяю: по абсолютной величине мозговой полости неандертальцы в среднем несколько превосходили гомо сапиенс, причём это относится как к палеолитическим, так и к ныне живущим представителям нашего вида. К ныне живущим, пожалуй, даже больше, чем к палеолитическим, поскольку за последние 10–15 тыс. лет размер мозга у людей во многих регионах, включая Европу, несколько уменьшился [154]154

Henneberg 1988.

[Закрыть].

Данные, имеющиеся по неандертальцам, суммированы в табл. 6.1. Из неё следует, что средний объём мозга взрослых мужчин был не менее 1520 см 3и не менее 1270 см 3у взрослых женщин [155]155

Столь большая разница между мужчинами и женщинами в данном случае отражает скорее особенности выборки (женских черепов очень мало и почти все они из южной части неандертальского ареала), чем действительную степень полового диморфизма по объёму мозга. Не исключена и вероятность ошибок при отнесении тех или иных черепов к числу мужских или женских.

[Закрыть]. Для группы детей и подростков возрастом от 4 до 15 лет, пол которых в большинстве случаев неясен (только череп Ле Мустье 1 уверенно определяется как мужской), этот показатель равен 1416 см 3.

Таблица 6.1: Данные об объёме мозга неандертальцев (в см 3) [156]156

По Кочеткова 1964; Aiello & Dean 1990; Caspari and Radovčić 2006; De Miguel and Henneberg 2001; Grimaud-Hervé 1997; Holloway et al. 2004; Lee and Wolpoff 2003; Ponce de León et al. 2008.

[Закрыть]

| Неандерталь 1 | 1525 | 1336 (1033, 1230, 1370, 1408, 1450, 1525) |

| Спи 1 | 1305 | 1423 (1300, 1305, 1525, 1562) |

| Спи 2 | 1553 | 1561 (1425, 1504, 1553, 1600, 1723) |

| Ля Шапель | 1626 | 1610 (1600, 1610, 1620, 1626, 1550–1600) |

| Ля Ферраси 1 | 1641 | 1670 (1641, 1681, 1689) |

| Амуд 1 | 1750 | 1745 (1740, 1750) |

| Шанидар 1 | 1600 | 1650 (1600, 1670) |

| Шанидар 5 | 1550 | |

| Саккопасторе 2 | 1300 | |

| Гуаттари | 1360 | 1420 (1350, 1360, 1550) |

| Крапина 5 | 1530 | 1490 (1450, 1530) |

| Среднее | 1522 | 1523 |

| Ля Кина 5 | 1350 | 1342 (1307, 1345, 1350, 1367) |

| Гибралтар 1 | 1270 | 1227 (1075, 1080, 1200, 1260, 1270, 1296, 1300, 1333) |

| Табун 1 | 1271 | |

| Саккопасторе 1 | 1245 | 1234 (1200, 1245, 1258) |

| Крапина 3 | 1255 | |

| Среднее | 1278 | 1269 |

| Ле Мустье | 1565 | (1352, 1565, 1650) |

| Ля Кина 18 | 1200 | (1100, 1200, 1310) |

| Гибралтар 2 | 1400 | |

| Анжи 2 | 1392 | |

| Тешик-Таш | 1490 | (1490, 1525) |

| Крапина 2 | 1450 | |

| Шубалюк | 1187 | |

| Пеш де л’Азе | 1135 | |

| Дедерьех 1 | 1096 | |

| Дедерьех 2 | 1089 | |

| Мезмайская | 422–436 | |

Примечание.В средней колонке приведены результаты измерений, часто фигурирующие в современной литературе в качестве наиболее реалистичных, а в правой – результаты всех измерений (в скобках) и их средние значения.

В недавней сводке американского исследователя Р. Холлоуэя, много лет посвятившего изучению эндокранов ископаемых гоминид, в качестве среднего объёма мозговой полости неандертальцев фигурирует цифра 1487 см 3, рассчитанная по 28 черепам разного пола и возраста [157]157

Holloway 2009: 355.

[Закрыть]. Что касается современных людей, то в разных источниках в качестве типичных для них значений приводятся разные цифры, но в целом, если исключить патологии (микроцефализм), крайний размах вариаций будет примерно от 900 до 1800 см 3, а средний показатель составит около 1350–1400 см 3 [158]158

Milner 1990: 98.

[Закрыть]. По данным канадского антрополога Дж. Раштона, обмерившего головы 6325 американских военнослужащих, средний размер мозговой полости варьирует у представителей разных рас от 1359 см 3до 1416 см 3. [159]159

Rushton 1992.

[Закрыть]

Стало быть, получается, что объём эндокрана у современных людей в среднем, как минимум, на 100 см 3меньше, чем у неандертальцев. Напротив, по относительной величине, т. е. отношению размера мозга к размерам тела, гомо сапиенс, возможно, хоть и незначительно, но всё же опережает своих ближайших родственников. Однако даже если это действительно так (что ещё нуждается в подтверждении), то обольщаться данным обстоятельством всё равно не стоит. Дело в том, что у приматов, как показывает сопоставление данных, полученных для двух с лишним десятков разных родов, абсолютный размер мозга лучше коррелирует с результатами оценки уровня интеллектуальных способностей, чем размер относительный [160]160

Deaner et al. 2007.

[Закрыть]. Из этого правила, разумеется, бывают исключения (шимпанзе, например, считаются сообразительней горилл, хотя мозг последних крупнее), но в целом тенденция именно такова.

Распространяется ли выявленная на обезьянах закономерность на человека? Существует ли и у людей тоже связь между абсолютным размером мозга и интеллектуальными способностями? Этот весьма деликатный вопрос остаётся дискуссионным. Одни специалисты считают, что такой связи нет. «Мозговая полость, – утверждают сторонники этой точки зрения, – подобна кошельку, содержимое которого значит гораздо больше, чем его размер». Другие, напротив, уверены в том, что связь есть, и что в целом существует стойкая положительная корреляция между размером головного мозга, с одной стороны, и коэффициентом интеллектуального развития, с другой [161]161

McDaniel 2005.

[Закрыть]. Так это или нет, но, что касается прогрессирующего увеличения мозга у членов рода Homo, то кажется несомненным, что в качестве главного фактора, обусловившего этот процесс, выступала именно возраставшая роль интеллекта и культуры. Эта уверенность основана не только на том обстоятельстве, что первый заметный скачок в размере эндокрана у гоминид хронологически совпадает с появлением древнейших каменных орудий и других археологических свидетельств усложнения культурного поведения. Дело ещё и в том, что мозг наряду с сердцем, печенью, почками и кишечником входит в число наиболее «дорогостоящих» в энергетическом отношении анатомических органов. В то время как общий вес перечисленных органов составляет у человека в среднем всего лишь 7 % от веса тела, потребляемая ими доля метаболической энергии превышает 75 %. Вес мозга составляет 2 % от веса тела, потребляет же он примерно 20 % получаемой организмом энергии. Чем больше мозг, тем больше сил и времени приходится его обладателю тратить на добывание пищи, чтобы восполнить энергетические затраты. Вместо того чтобы спокойно отдыхать в укромном месте, он вынужден лишние часы бродить по джунглям или саванне в поисках съедобных растений и животных, ежеминутно рискуя при этом превратиться из охотника в жертву более сильных хищников. Поэтому для большинства видов крупный мозг, такой, как у приматов и, особенно, человека – непозволительная роскошь. Увеличение его размера могло стать возможным лишь в том случае, если сопутствующий этому процессу рост энергетической нагрузки на организм компенсировался какими-то важными преимуществами, обеспечивавшими благоприятное для «высоколобых» действие естественного отбора [162]162

Подробнее об этом см. Barricman et al. 2008.

[Закрыть]. Учитывая же функции мозга, трудно сомневаться в том, что преимущества эти были связаны в первую очередь именно с развитием интеллекта (памяти, мыслительных способностей) и полезными изменениями в поведении, повышением его пластичности и эффективности.

В этом отношении не случайным, по-видимому, является ещё одно хронологическое совпадение. Археологические данные дают основания полагать, что появлению рода Homoсопутствовали изменения в характере питания предков человека, а именно увеличение потребления мяса. Хотя характер стёртости зубов у гоминид олдувайской эпохи (примерно 2,6–1,6 млн. лет назад) говорит о том, что основу их рациона всё ещё составляли растительные продукты, мясная пища, как видно из обилия костей животных на некоторых древнейших стоянках, а также из наличия там же орудий, служивших для разделки туш, тоже приобрела уже немаловажное значение. Это можно считать важным условием роста мозга, поскольку сокращение доли растительной пищи в рационе наших предков и рост доли пищи животной – гораздо более калорийной и достаточно легко усвояемой – создавали возможность для уменьшения размеров кишечника, который, как уже говорилось, также входит в число энергетически наиболее «дорогостоящих» органов. Такое уменьшение должно было помочь поддержать общий метаболический баланс на прежнем уровне, несмотря на значительный рост мозга. Не случайно у современного человека кишечник много меньше, чем у других животных сходного размера, причём получаемый за счёт этого энергетический выигрыш обратно пропорционален потерям, связанным с увеличившимся мозгом.

Рис. 7.1.Виртуальный слепок мозговой полости неандертальского черепа Саккопасторе 1 (источник: Bruner et al. 2006)

Словом, если судить об умственных способностях по размеру мозга, то придётся сделать вывод, что неандертальцы нам, как минимум, не уступали. Но, может быть, они проигрывали по сложности его строения? Может быть, содержимое их черепной коробки, несмотря на её большой размер, было просто, однообразно и примитивно? Для ответа на этот вопрос в распоряжении антропологов есть эндокранные отливы, т. е. слепки, муляжи мозговой полости. Они дают возможность составить представление не только об объёме мозга ископаемых форм, но и о некоторых важных особенностях его структуры, находящих отражение в рельефе внутренней поверхности черепной коробки (рис. 7.1). Так вот, сопоставление эндокранных слепков неандертальцев и гомо сапиенс не позволяет выявить сколько-нибудь существенные различия, которые определённо указывали бы на интеллектуальное превосходство одного вида над другим. Да, мозг неандертальцев имел несколько иную форму и располагался в черепной коробке чуть иначе, чем мозг современных людей (рис. 7.2). В частности, у гомо сапиенс явно более развита его теменная часть, тогда как височная и края лобной, напротив, кажутся относительно редуцированными [163]163

Bruner 2008: 103.

[Закрыть]. Однако функциональное значение этих особенностей остаётся пока непонятным [164]164

Приблизиться к их пониманию, возможно, помогут проводимые Э. Брунером с коллегами поиски зависимости между особенностями формы мозга и интеллектуальной деятельности у современных людей (Bruner et al. 2010).

[Закрыть]. В целом же, как выразился Р. Холлоуэй, один из наиболее авторитетных специалистов в данной области, мозг неандертальцев «был уже вполне человеческим, без каких-либо существенных отличий в своей организации от нашего собственного мозга» [165]165

Holloway 1985: 323; см. также Holloway et al. 2004: 235.

[Закрыть]. Близкого мнения придерживается и ряд других исследователей, занимающихся изучением эволюции мозга. Некоторые из них полагают, что неандертальцы могли обладать такими же интеллектуальными способностями, как современные люди, а разная форма черепов первых и вторых отражает разные эволюционные стратегии, послужившие для решения одной и той же задачи: «упаковать крупный мозг в малую ёмкость» (К. Цоликофер).

Рис. 7.2.При примерно одинаковом объёме мозг неандертальца ( слева) несколько отличался от мозга современных людей ( справа) по форме, а также по положению в черепной коробке. Функциональное значение этих различий остается пока непонятным (источник: Tattersall 1995)

Здесь, возможно, читатель спросит: а как же лобные доли? Ведь очень часто сторонники мнения об интеллектуальной уникальности гомо сапиенс в поисках доказательств своей правоты обращаются именно к этой части мозга [166]166

Goldberg 2002.

[Закрыть], указывая на её якобы недостаточную развитость у всех других видов гоминид. Это серьёзный аргумент, поскольку лобные доли действительно играют определяющую роль в интеллектуальной деятельности. С ними в значительной мере связаны творческое мышление, планирование, принятие решений, художественная деятельность, контроль эмоций, рабочая память, язык и т. д. Однако что касается неандертальцев, то, судя, опять-таки, по их эндокранам, с лобными долями у них всё было в порядке – ни по размеру, ни по форме они не отличались сколько-нибудь существенно от наших. Более того, как показывают специальные измерения, они, вероятно, даже несколько превосходили наши лобные доли по ширине – и относительной, и абсолютной. Во всяком случае, отношение ширины переднего (лобного) отдела мозговой полости к её максимальной ширине у неандертальцев в среднем чуть больше, чем у современных людей [167]167

Bruner and Holloway 2010.

[Закрыть]. Конечно, убегающий назад лоб ископаемых гоминид вполне может ввести кого-то в заблуждение при оценке их интеллектуальных способностей, но антропологи уже давно поняли, что такую форму лобная кость гомо неандерталенсис, а также и гомо гейдельбергенсис имеет только снаружи и только потому, что она у них сильно утолщена в нижней части, в районе надбровья, за счёт «раздутых» лобных пазух. Что же касается внутреннего контура передней части мозговой полости, то он стал вертикальным, как минимум, полмиллиона лет назад и с тех пор почти не менялся, так что в этом отношении гомо сапиенс, в общем-то, совсем недалеко ушёл от предшествовавших ему видов (рис. 7.3) [168]168

Bookstein et al. 1999.

[Закрыть].

Кроме того, как показывают сравнительные исследования, представления о непропорционально большой величине лобных долей человека по сравнению с другими человекообразными обезьянами вообще неверны. Относительный размер этой части мозга у людей лишь на доли процента больше, чем у шимпанзе, и на один процент больше, чем у орангутанга (на 4–5 % больше, чем у гориллы и гиббона). Относительный же размер разных секторов лобных долей у человека, шимпанзе, гориллы, орангутанга и гиббона, а также макаки практически одинаков [169]169

Semendeferi et al. 1997.

[Закрыть]. Таким образом, исходя из имеющихся сейчас данных, резонно предполагать, что у неандертальцев относительный размер лобных долей был, как минимум, идентичен таковому у гомо сапиенс, а абсолютный, соответственно, мог в среднем даже несколько превышать его. Всё это полностью лишает почвы некогда весьма популярную гипотезу, согласно которой неандертальцы с их якобы недоразвитыми лобными долями отличались необузданным нравом, неспособны были контролировать свои желания и эмоции, и потому в социальном плане были ближе к животным, чем к людям.

Рис. 7.3.Профили лобной кости пяти ископаемых гоминид (серый цвет), включая неандертальца (Гуаттари), наложенные на усреднённый профиль гомо сапиенс (чёрный цвет). Видно, что внутренний контур во всех случаях почти полностью совпадает (источник: Bookstein et al. 1999)

Вообще, похоже, что специфика эволюции мозга гомо сапиенс по сравнению с другими гоминидами, включая неандертальцев, заключалась в усиленном разрастании не лобных, а теменных долей [170]170

Bruner 2008.

[Закрыть]. Именно этому обстоятельству мы, скорее всего, обязаны своим более высоким сводом черепа и его специфическими (угловатыми) очертаниями при взгляде сзади (см. рис. 2.12). Однако повлекло ли изменение формы теменных долей также и изменение их относительной величины и если да, то какие последствия это имело для интеллекта – неизвестно.

Совершенно бездоказательными остаются пока и предположения о некоей благотворной мутации или мутациях, которые чуть ли не в одночасье сказочным образом преобразили мозг гомо сапиенс, обеспечив им интеллектуальное превосходство перед неандертальцами и прочими обойдёнными судьбой представителями человеческого рода [171]171

Напр. Klein 1989: 359–360; 1992: 9, 12; 1995.

[Закрыть]. Такие мутации, «поднявшие человека современного анатомического облика над уровнем других древних гоминид», произошли якобы «намного позже завершения формирования внешних анатомически значимых структур черепа» [172]172

Зубов 1994: 29.

[Закрыть], никак не затронув последние. Одни полагают, что это счастливое событие случилось примерно 35 тыс. лет назад и заключалось в перестройке нейронной системы, что будто бы привело к резкому возрастанию ёмкости так называемой «рабочей памяти» [173]173

Wynn and Coolidge 2004, 2008; Coolidge and Wynn 2009.

[Закрыть]. Другие считают, что всё дело в произошедшем где-то около 50 тыс. лет назад объединении относительно автономных, слабо связанных между собой областей мышления, в единую интегрированную систему. При этом предполагается, что как таковые все высшие психические способности, лежащие в основе современного мышления, были в наличии уже в среднем палеолите, но существовали независимо одна от другой, в разных «когнитивных сферах» или «модулях», и лишь в период, соответствующий переходу к верхнему палеолиту, между ними установилась прочная связь [174]174

Mithen 1996: 181–186.

[Закрыть]. Всё это, спору нет, очень интересно, остроумно и теоретически вполне допустимо; проблема лишь в том, что обнаружить какие бы то ни было следы постулируемых преобразований в имеющихся ископаемых материалах никому, включая сторонников упомянутых гипотез, до сих пор не удалось.

Может быть, удастся в будущем? Может быть. Я совсем не исключаю, что в чём-то мозг неандертальцев всё-таки уступал – и, возможно, существенно – мозгу людей современного анатомического типа. Однако, если такие различия и существовали, выявить их, установить, в чём конкретно они заключались, и каков был их масштаб, пока не получается. Наоборот, всё, что нам сейчас известно о размерах, форме и рельефе эндокранов неандертальцев и гомо сапиенс, свидетельствует, скорее, о том, что оба вида были очень близки по своим интеллектуальным способностям.

Символы и интеллект

Но, может быть, свидетельством умственной отсталости неандертальцев является тот факт, что их культурные достижения, насколько о них можно судить по археологическим данным, были намного скромней достижений гомо сапиенс? В самом деле, гарпунов и иголок из кости и рога они не вырезали, горшков из глины не лепили и даже голых женщин на стенах своих пещер не рисовали. Это ли не показатель слабоумия?!

Нет, не показатель. Во-первых, потому, что и люди современного анатомического типа, те, что жили одновременно с неандертальцами, тоже очень долгое время – примерно сто пятьдесят тысяч лет – ничего этого не делали. А во-вторых, потому, что многие общества гомо сапиенс не делали этого и ещё десятки тысяч лет после исчезновения неандертальцев. В Восточной Азии, например, средний палеолит закончился только 20–25 тыс. лет назад, а в Австралии и того позже. Да и вообще, если судить об уровне культурного развития только по тем материалам, которые могут долго сохраняться в ископаемом состоянии и затем попасть в руки археологов, то вполне можно прийти к выводу, что даже некоторые группы первобытных охотников-собирателей недавнего прошлого (до первой половины 20-го века включительно) абсолютно ни в чём не превосходили неандертальцев!

«Отсутствие в среднем палеолите археологических свидетельств некоторых видов поведения, типичных для верхнего палеолита, – пишет по этому поводу американский антрополог Дж. О’Коннел, – совсем не обязательно означает отсутствие соответствующих способностей. Лучшим подтверждением этому служат материалы плейстоценовых памятников Австралии и Новой Гвинеи. В этом регионе не было иного населения, кроме людей современного анатомического типа. Тем не менее чуть ли не до самого голоцена, и уж во всяком случае до последнего ледникового максимума [175]175

Примерно 18–20 тыс. лет назад.

[Закрыть], местные индустрии остаются в основных своих чертах, скорее, среднепалеолитическими. Комплексы более чем 75 австралийских памятников, датируемых временем древнее 20 тыс. лет назад, являют весьма ограниченный технический репертуар, почти не дают свидетельств существования технологий обработки кости и крайне бедны находками, которые бы можно было охарактеризовать как произведения искусства, украшения, или выражение „стиля“. Это говорит о том, что различия между культурами среднего и верхнего палеолита правильнее было бы рассматривать не как следствие разных способностей их создателей, а как результат приспособления к разным экологическим условиям» [176]176

O’Connell 2006.

[Закрыть].

И действительно, в одной из следующих глав мы ещё увидим, что когда настало время перемен, когда гомо сапиенс, вторгшись на Ближний Восток и в Европу, стали создавать первые верхнепалеолитические культуры, то же самое начали делать и европейские аборигены – неандертальцы. Причём на западе (а возможно, и в центре) Европы неандертальский верхний палеолит – с костяными орудиями и украшениями – появился, похоже, даже несколько раньше, чем туда пришли люди современного анатомического типа. Да, продлилась эта эпоха неандертальского культурного расцвета по меркам палеолитической хронологии совсем недолго, всего две-три, от силы пять тысяч лет, но всё же она была, и от этого факта никуда не деться.

Вообще, по-моему, единственный твёрдый вывод, который можно сделать, оценивая интеллектуальные способности неандертальцев и современных им гомо сапиенс по археологическим данным, по их «культурным достижениям», заключается в том, что и те, и другие использовали свой умственный потенциал далеко не в полной мере. Не было у них, похоже, ну абсолютно никакого стремления к прогрессу! Могли многое, но, видимо, предпочитали без крайней необходимости «не париться» и довольствовались малым. Например, как мы видели в предыдущей главе, неандертальцы умели строгать и шлифовать кость, но пока это было возможно, обходились деревом – его обрабатывать легче. А гомо сапиенс ещё по меньшей мере 20 тыс. лет назад знали, как формовать и обжигать глину (на верхнепалеолитических памятниках этого возраста иногда встречаются керамические фигурки), но горшки лепить не торопились, обходясь более простой в изготовлении посудой. Подобным же образом и многие другие культурные «достижения», сколь бы полезными и прогрессивными ни рисовались они в нашем ретроспективном восприятии, с точки зрения людей палеолита могли долгое время оставаться всего лишь непрактичными, обременительными усложнениями, требующими неоправданно больших затрат труда, времени, энергии и иных ресурсов.

Как сказал один персонаж одного не очень увлекательного детектива (героев скучных детективов часто тянет к философствованию), «человек – единственное животное, которое всегда хочет больше, чем ему нужно». Это верно, но верно лишь отчасти, лишь применительно к человеку исторического времени, который в своей социальной и экономической деятельности часто руководствуется соображениями выгоды, т. е. желанием достичь престижного статуса, богатства, власти. А вот палеолитические люди – и гомо сапиенс, и неандертальцы – похоже, совершенно не стремились иметь больше, чем нужно. А всё потому, что не понимали они своей выгоды, да и вообще не знали, что это такое – выгода. Пользу, которая есть качество биологическое (оно и появляется лишь вместе с жизнью [177]177

Говорить о чём-то как о «полезном» для неживого предмета (камня, мумии и т. д.), можно лишь в переносном смысле.

[Закрыть]) – ту понимали, а выгоду – нет.

С пользой всё просто: пришёл с охоты, наелся мамонтятины и лежи себе в теньке, подрёмывай, или грейся на солнышке, или у костра байки трави. Ну или пойди, попляши, если на месте не сидится. И занятно, и приятно, и для здоровья никакого риска. Сплошная польза. А вот тащиться сразу после обеда снова на охоту за вторым мамонтом, когда и первого ещё всей пещере на неделю хватит, или корпеть над костяным наконечником, когда и деревянное копьё верно служит – это совсем не так занятно и приятно, да и с медицинской точки зрения сомнительно. А ну как бивнем по зубам получишь? Зачем тогда выгода, т. е. много мяса, если пользы от неё никакой? Есть-то нечем! Так что лучше из-за лишнего куска (или наконечника, или горшка, или чего угодно) не уродоваться. Лишний – он и есть лишний. Лишний – значит, ненужный.

Из сказанного следует одно: делать по археологическим данным выводы об интеллектуальных и вообще культурных возможностях людей далёкого прошлого можно лишь с большой осторожностью. Эти данные фиксируют только очень ограниченную часть спектра человеческих способностей, но ни в коем случае не весь этот спектр, не «предел возможного». То, что люди в ту или иную эпоху не делали чего-то, совсем не значит, что они были неспособны это делать. Большинство видов человеческой деятельности возникает не тогда, когда это становится возможно, а тогда, когда это становится необходимо. Так было не только с уже упомянутыми выше занятиями – косторезным ремеслом и гончарством, но и с земледелием, скотоводством, домостроительством, металлургией, да с письменностью, наконец! Ведь совершенно очевидно, что письменность появляется не тогда, когда появляются достаточно сообразительные для её изобретения индивиды, а лишь тогда, когда количество необходимой для жизни общества информации возрастает настолько, что возникает потребность в новых искусственных средствах её хранения и передачи. И по сей день существуют бесписьменные общества, члены которых, окажись они в другой культурной среде, вне всякого сомнения легко освоили бы грамоту (часто так оно и происходит). Ещё совсем недавно, каких-нибудь триста-четыреста лет назад, письменности не имела добрая половина тогдашних сообществ гомо сапиенс (население всей Австралии, почти всей Африки, значительной части обеих Америк, немалой части Азии и даже некоторых уголков Европы)! Не имела, конечно же, не потому, что была к ней неспособна, а только и исключительно потому, что не нуждалась в ней. «Способность читать и писать существовала в течение долгого времени, но была реализована лишь тогда, когда письмо было изобретено и стало передаваться из поколения в поколение. А изобретено оно было только тогда, когда усложнившийся образ жизни потребовал его практического применения» [178]178

Ичас 1994: 465.

[Закрыть].

Одного примера с письменностью достаточно, чтобы усомниться в правоте тех, кто полагает, будто «отсутствие [на неандертальских стоянках] предметов символического назначения, скорее всего, означает отсутствие символического мышления» [179]179

Mithen 2007: 321.

[Закрыть]. А что же тогда означает отсутствие на этих и многих других, гораздо более поздних стоянках тарелок, ложек и вообще какой бы то ни было посуды? Что их обитатели никогда и ничего не ели? Как-то не верится. Да, действительно, материальные свидетельства символического поведения неандертальцев крайне скудны и часто невыразительны, и всё же отсутствие скульптурных и гравированных изображений в культурных слоях их памятников, или рисунков на стенах их пещер не означает ни отсутствия у них символизма, ни тем более отсутствия способностей, необходимых для создания и адекватного восприятия символов.

Во-первых, как я уже не раз здесь повторял, способностями можно обладать, но при этом не пользоваться. Примеров тому – тьма.

Во-вторых, символическим смыслом вполне могли наделяться не только украшения или изображения, но и изделия чисто утилитарного назначения (не потому ли некоторые рубила выглядят «избыточно» совершенными и поражают нас своей симметрией и эстетикой?) или природные объекты (камни, деревья, горы и т. д.). Этнография охотников-собирателей, да и не только их, знает множество подобных случаев.

В-третьих, нельзя исключить, что наиболее древние вещи символического назначения просто по тем или иным причинам не сохранились. Это могло произойти, например, потому, что долгое время такие предметы и изображения делались не из камня, кости или раковин, а в основном или исключительно на недолговечных материалах (шкурах, коре, дереве, земле и т. д.) и если и пережили своих создателей, то ненадолго. Например, раскрашивание собственного тела – один из наиболее распространённых видов символизма в архаичных культурах, но никаких археологических следов существования этого обычая в каменном веке до нас не дошло и дойти не могло.

В-четвёртых, как мы ещё увидим в следующих главах, кое-какие вещественные символы на стоянках неандертальцев всё же встречаются. Более того, иногда они даже могут быть довольно многочисленны и выразительны. В основном это изделия из категории так называемых «персональных украшений», изготавливавшиеся из зубов, кости, раковин и предназначавшиеся для ношения на одежде или прямо на теле (подвески, бусы и др.). Правда, в подавляющем большинстве случаев известные сейчас предметы такого рода относятся уже к верхнему палеолиту, но от этого они не перестают быть неандертальскими.

Наконец, в-пятых, не будем забывать о том, что символы – это совсем не обязательно вещи. Слова – тоже символы, а речь – самый распространённый и всепроникающий вид знакового поведения. Поэтому разговор о мозге и интеллекте неандертальцев вполне логично будет продолжить разговором об их речевых способностях.