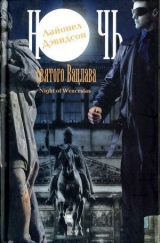

Текст книги "Ночь святого Вацлава"

Автор книги: Лайонел Дэвидсон

Жанр:

Триллеры

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)

2

Когда я проснулся, в котельной было зябко и серо, и я сел в ужасе, решив, что проспал. Но тут запели, начиная бить, часы. Я дождался первого удара и стал считать, весь в мурашках от страха и холода. Было пять утра. О том, что мне предстоит, я вспомнил сразу, как только сел на раскладушке, и тотчас где-то там, в желудке, все сжалось.

У меня стучали зубы. Я слез с раскладушки, надел пиджак и стал ходить по комнате, пытаясь хоть немного размяться. Мне казалось, что выполнить то, что я задумал, невозможно. Я чувствовал себя абсолютно разбитым, скованным, неуклюжим, физически не способным сделать то, что нужно. А стоит высунуть нос на улицу, как эсэнбешники тут же со всех сторон набросятся на меня и поведут за собой, оцепеневшего, безгласного.

Интересно, можно ли что-то придумать, чтобы в случае провала покончить с собой? Взять дело в свои руки и опередить их? У меня был молоток. Но как, черт возьми, пристукнуть самого себя молотком?

Дверь в соседнюю клетушку была открыта, и у меня возникло огромное искушение снова туда вернуться, зарыться в кучу брусков, согреться, протянуть еще один сонный, дурманный день.

Но в клетушку я не пошел, а стал крутиться по котельной, огибая приставную лестницу. Потом закурил (осталась еще одна сигарета) и стал торопливо, нервно попыхивать. Пробило четверть шестого. Полшестого. Я был опустошен, я был голоден. Но стоило мне развернуть сверток с хлебом и попытаться впихнуть в себя кусок, как меня тут же стошнило. Эта телесная немощь, отвлекшая меня от главной моей боли, как-то разом привела меня в чувство; я спокойно сел под решеткой на раскладушку и принялся ждать.

Сверху стали доноситься отдаленные, неясные отзвуки пробуждающегося мира. Вот просвистел паровоз, кто-то стал заводить машину. Но еще не слышалось ни звона трамваев, ни того, главного звука, который я ждал. Перед тем как пробило шесть, я зажег последнюю сигарету, смакуя, выкурил ее до самого конца и не спеша раздавил окурок.

Итак, час настал – время уходить…

Я вскарабкался по приставной лестнице.

Утро было все еще сырое, тихое, с низким туманом. Я пересек двор, открыл ворота и вышел. Улица была серой и мокрой от ночного дождя. Среди безлюдья стояли спокойные, безмолвные здания.

Я пошел в тот конец, где переулок выходил на Малу Страну, и нырнул в широкую подворотню. В нескольких ярдах отсюда, на параллельной Туновской, наверно, стояли, поджидая меня, мои преследователи. Казалось, этот мокрый и безмолвный мир принадлежит теперь только мне и им.

Время между четвертью и половиной седьмого тянулось, как резина. Но потом часы пробили один раз. И сразу после первого удара, так скоро, что я даже испугался, раздался тот самый звук. Я вышел из подворотни, подкрался к углу настолько близко, насколько только посмел и остановился, вслушиваясь. Нет, я не ошибся. Звук снова повторился в промежутке между двумя ударами часов. Это был молочник.

3

Повозка, дребезжа, выкатилась из-за собора Святого Микулаша – такой бело-голубой шарик» двигающийся в тумане. Я слышал, как молочник понукает свою лошадь, как стучат по булыжнику его сапоги и позвякивают бутылки. Но его самого я не видел. Повозка проехала по площади несколько ярдов, и лошадь остановилась, мотая головой.

И тут появился молочник, здоровенный, краснорожий детина в темно-синем комбинезоне и белой остроконечной шапке. Ласково покрикивая на лошадь, он наполнил стоящую в повозке проволочную корзину и, звякая бутылками, пошел через площадь – к дальним домам. Он то и дело оборачивался на свою лошадь и кричал ей что-то типа «Ву-ай! Ву-ай!», в ответ на что лошадь тащилась еще несколько ярдов и снова останавливалась.

«О ГОСПОДИ БОЖЕ», – подумал я и снова юркнул в подъезд, чтобы тоже безмолвно крикнуть самому себе: «Ву-ай! Ву-ай!» Молочник зашел справа и двинулся по кругу. Туновская лежала слева от меня. Я наблюдал за ним минут десять, пока его повозка не поравнялась с тем утлом, где стоял я. И тогда, отбросив все раздумья, я вышел из подъезда и махнул ему рукой.

Молочник уставился на меня.

А я как бешеный манил его к себе.

Изумленно подняв голову, он двинулся ко мне со своей пустой корзиной в руках.

– Что случилось, товарищ?

Он, видимо, малость взмок; от него несло конским потом, и у него было открытое деревенское лицо и низкий бас, отдающийся эхом в утренней тишине зданий… Не привлек ли он внимание тех типов на углу Туновской? Но он точно привлек внимание коняги – она смотрела на него через площадь с явным интересом.

– Скорее, скорее сюда! – зашептал я в панике. – На минуточку.

Он с удивлением вошел за мной в подъезд.

– Что случилось, товарищ? Что там такое?

– Вы идете в британское посольство?

– Йо, йо, в посольство. А вам зачем это знать?

Именно в ту последнюю минуту я вдруг почувствовал, как мне тяжело будет это сделать. Его потное широкое лицо было таким наивным…

– Это молоток, товарищ. Ну и что с того?

Я стукнул им его по голове, очень сильно стукнул. Он вроде бы попытался вытянуть руку, положить ее на меня. Проволочная корзинка хлопнулась на землю. Он глянул на меня широко открытыми, недоуменными глазами, тяжело запыхтел и рухнул вниз.

Трясясь от страха, я торопливо расстегнул на нем комбинезон, стянул его и надел на себя. Потом нахлобучил его шапку, поднял проволочную корзинку, вышел из подъезда и двинулся на Малу Страну. У меня было такое чувство, будто я сам, своими ногами, иду на казнь. Меня била дрожь – всего, с головы до ног.

Лошадь, которая так и стояла, не шелохнувшись, взглянула на меня с любопытством. Я проблеял слабым голосом: «Ву-ай!» А она все стояла и глазела.

– Ву-ай, чертова скотина, ву-ай, провались ты пропадом! – крикнул я и протянул руку, чтобы похлопать ее по огромной, устрашающей башке.

А она взяла и куснула меня. Укус был не очень сильный – как от щипцов для колки орехов, но все же это было больно. Я отскочил и стал ругаться ей на ухо, шепотом, но очень грязно. Мне казалось, что за мной пристально наблюдают. И было страшно повернуть к Туновской. Что, если, несмотря на туман, они видели все мои злоключения с этой глупой тварью? А лошадь стоит себе – и ни с места. Тогда я подошел к повозке, наполнил корзину молочными бутылками и пакетами сметаны и, развернувшись, как слепой, двинулся к своей цели.

Мне казалось, я иду уже часа два по какой-то вате и ноги у меня дрожат, как студень. А тех было, естественно, двое – по одному на каждом углу, – застегнутые на все пуговицы, они плавали в сером тумане.

– Добрый день, – буркнул я угрюмо и сдвинул шапку на глаза.

– Добрый день.

– Наверняка скоро снова польет.

– Наверняка.

И я прошел. Невероятно! Я прошел!

Я шел по Туновской, и ноги у меня буквально подламывались под тяжестью тела. Потом я открыто повернул к посольству. Британский флаг, развевающийся в сером тумане… дворик… ступеньки…

Там были массивные двойные двери, фигурные дверные молотки и кнопка звонка. Я нажал на нее и услышал громкий трезвон где-то внутри здания. Теперь я почти совсем отключился, голова не варила, только сердце колотилось как бешеное, и пальцы в ботинках свело судорогой.

На звонок никто не откликался. Я звонил и звонил, изо всех сил давя пальцем на кнопку. Стучать дверным молотком я не осмеливался. И что делать дальше – не знал… Эсэнбешники, безусловно, очень скоро что-то заподозрят. И молочник тоже вот-вот придет в себя. Не так уж сильно я его шибанул.

Я отошел в сторону. Слева во дворе была другая дверь: консульство. И там тоже арка. Может, где-то сзади есть внутренние помещения, в которых живут служащие. Но проверять все варианты времени не было. «О ГОСПОДИ, ВЕДЬ Я ЖЕ ЭТО СДЕЛАЛ! – и снова жал-жал-жал на звонок. – ОТКРОЙТЕ ЖЕ, ПРОСНИТЕСЬ, ВСТАНЬТЕ, ЧЕРТ БЫ ВАС ПОБРАЛ!»

– Эй, молочник, что ты там делаешь?

Я обернулся. Один из тех наглухо застегнутых стоял у входа во дворик. Горло у меня перехватило. Я только безмолвно разинул рот.

– Оставь свое молоко и уходи.

– Но они мне велели… Они мне велели их вызвать…

– Ставь у двери и уходи.

– Они просили сметану. Ихний управляющий велел вызвать, когда будет сметана. Это ихняя контора.

Он кисло на меня глядел. Будто бы в замешательстве. Вроде бы не решался войти во дворик, но и не уходил, а стоял и пялился на меня.

Я снова в отчаянии повернулся к двери, схватил дверные молотки и начал бешено ими колотить. Эхо громом прокатывалось по дворику. Ответа не было.

– Послушай, ты. Ставь все на землю и двигай сюда. Мне тебе нужно кое-что сказать.

Я не отвечал. Я упорно атаковал дверь – стучал, звонил… без мысли, без надежды, чувствуя близкий конец, в такой панике, что уже не мог ни видеть, ни дышать. На улице начался какой-то переполох. Вопль – нашли молочника. Еще вопль, чьи-то крики, крики. Топот. Наблюдавший за мной эсэнбешник обернулся, обменялся с кем-то несколькими резкими фразами и крикнул мне:

– Эй, ты! Иди сюда! Немедленно! – И вытащил из кармана пистолет. У крыльца не было никакого укрытия. Там вообще ничего не было, кроме голых каменных ступенек да огромной неприступной двери.

Я совсем очумел от страха и ничего не соображал – только помню, как нагнулся и вытащил из корзины бутылку с молоком. Не знаю, что я собирался с этой бутылкой делать – может, запустить в него, как-то защититься. Я все еще дубасил в дверь, но в душе почти сдался. И вдруг, когда уже и его напарник направился к посольству, внутри здания что-то зашебуршало, лязгнули замки.

Теперь, оглядываясь назад, я не знаю, отважились бы эсэнбешники застрелить меня на ступеньках посольства. Ведь сам бы я, разумеется, к ним не вышел. Видимо, парочка наглухо застегнутых все это понимала, пока медленно приближалась к посольству в сером утреннем тумане; нервные и продрогшие, они, наверное, гадали, как лучше решить эту дилемму. Но к счастью, агонии выбора им пережить не пришлось.

Они были в нескольких ярдах от ступенек, когда одна из створок отворилась. И я буквально влетел во мрак прихожей, чуть не сбив с ног открывшего мне старика в черном. И так и летел, пока одна моя нога не ткнулась в таз с горячей водой, вторая – в кусок мыла, а мой многострадальный зад, занемевший и дрожащий, не приземлился на какое-то сиденье, обеспечившее мне наконец-то защиту британского правительства – в двадцати пяти футах от входа. А бутылка молока, абсолютно сохранная, все еще торчала из моего кулака.

Chapter XIII

1

– Здравствуйте. Немножко отдышались?

– Да. Спасибо.

– Вы уже стали похожи на человека. Мне бы хотелось еще раз с вами побеседовать.

– Конечно. Садитесь, пожалуйста.

Но он уже и так сидел. Его звали Роддингхэд, и был он высокий и бледный, с выпуклым детским лбом и маленькими, как у рептилии, глазками. Он не утруждал себя попытками скрыть, как много неприятностей я им доставил. Но это я сносил без труда. Я лежал на кровати в маленькой комнатушке, в посольстве. Перед этим я проглотил две порции снотворного и, соответственно, поимел две порции сна. Чувствовали себя немного ошалевшим от счастья и облегчения.

– По поводу той бумажки, – коротко сказал Роддингхэд. – Я сейчас получил еще одну депешу из Лондона, говорящую, что, мол, хватит ковыряться в… Я должен знать все подробности.

– Боюсь, что я уже все рассказал.

– Нет. Этого недостаточно. Попытайтесь снова полежать с закрытыми глазами.

Я закрыл глаза.

– Так. Теперь скажите, какой она была величины.

– Примерно как пачка на двадцать сигарет. Может, чуть уже.

– Вы говорите, это была очень тонкая рисовая бумага?

– Да.

– Скрученная с краю?

– Совершенно верно.

– Теперь вот что. Как бы вглядитесь в нее пристальнее. Что написано наверху?

– Что-то про Алдермастон и 3-ю ступень «Банши». Так мне показалось.

– Хорошо. Теперь, что внизу?

– К сожалению, туда я не посмотрел.

– Посмотрите сейчас.

Я скрипнул зубами. Мы по четвертому заходу рассматривали чертов клочок бумаги размером с сигаретную пачку. Думаю, он взял этот прием из какого-то полузабытого курса, который некогда проходил. Было слышно, как он раздраженно постукивает карандашом по блокноту.

– Боюсь, что мне не вспомнить.

– Попытайтесь как бы пробежать ее глазами. Что-нибудь вырисовывается?

– Знаете, у меня ничего не выйдет! Я видел эту бумажку всего пару секунд.

Он что-то с яростью застрочил в своем блокноте.

– Ладно. Перейдем к вашей няне Хане Симковой. По вашим словам, вы абсолютно уверены, что ни разу не упомянули ее в разговорах с этой девицей.

– Абсолютно уверен.

– А может, вы все же нечаянно обронили ее имя, пока были, так сказать, под градусом?

– Нет. Об этом даже речь не заходила.

– То есть вы считаете, что она его узнала не иначе как от этого самого Канлифа?

– Да.

– А тот, в свою очередь, получил его от того, кто за вами следил?

– А как иначе? Сам я никогда ему об этом не говорил.

– Хорошо. Кто еще знал об этой няньке?

– Очень трудно сказать. Я и сам об этом думал. Конечно, у нее есть брат – мистер Нимек, о котором я вам уже рассказывал…

– Да-да. Им уже занимаются. Я очень рад, что это вас так веселит, – раздраженно добавил он. – Уверяю вас, что все остальные относятся к этому совершенно иначе.

– Ой, извините! – воскликнул я, изо всех сил стараясь унять восторг по поводу того, что с Хрюном приключилась такая неприятность. – Я просто пытался вспомнить, кто еще знает о няне. У моей матери и мистера Габриэля в Англии много приятелей-эмигрантов, и они все время переписываются. Наверно, кто-то из них может о ней знать.

– Я бы хотел получить список этих приятелей, если вы можете их вспомнить.

– Я постараюсь.

– Дело в том, что мы пытаемся выяснить, кто за вами следил. – Он снова стрельнул в меня своими змеиными глазками. – Не потому, что кто-то за вас сильно переживает. Просто нам нужно напасть на след этой сети.

– Ладно. Я попытаюсь вспомнить имена, которые мне приходилось слышать.

– Вы сказали, что ваша мать дала вам письмо к Хане Симковой. Она, видимо, не знала, что та умерла?

– Видимо, так.

– Как вы объясните тот факт, что мистер Габриэль об этом знал, а она нет?

– Он ей очень предан. И скрывает от нее все неприятное.

– Бот бы и мне заиметь себе кого-нибудь такого… Пойдем дальше. Павелка…

Это был четвертый допрос. За ним последовало множество других.

2

Я пробыл в британском посольстве в Праге около двух с половиной месяцев. Жил я в маленькой комнатушке на третьем этаже. Нельзя сказать, чтобы я был здесь самым желанным гостем. Ни с кем из работников я дела не имел, кроме Роддингхэда, (роли которого я так и не уяснил), и двух других, более молодых и гораздо более штатских сотрудников. Никто толком не знал, что со мной делать. Казалось, все притворяются, что меня и вовсе нет.

Мне было запрещено выходить из комнаты. Я не получал писем и не имел права писать. Главным занятием было долгое, бесконечное слушание радио. Я прочел кучу книг. По вечерам Роддингхэд или один из его коллег выводил меня через черный ход в маленький, обнесенный стеной дворик – на прогулку.

Лето шло на убыль. Дни становились короче. Но я не жаловался. Все лучше, чем бегать взад-вперед по переулкам. Я думал о маменьке и надеялся, что Имре придумал какое-нибудь сносное объяснение моему отсутствию. Старый слонопотам и сам небось ополоумел от волнения из-за того, что от меня ни слуху, ни духу. Я вспоминал о Мауре и вяло размышлял, что же думает она по поводу моего молчания.

Думал я и о Хрюне, и о том, насколько он замешан в этот безумный и теперь уже полузабытый кошмар, «3-ю ступень "Банши"». И о миссис Нолан – надолго ли хватит у нее терпения, чтобы не выкинуть мои шмотки и не пустить в мою комнату нового постояльца.

Но больше всего я думал о собственном будущем. С Павелкой оно связано не будет – по крайней мере, хоть это мне удалось вытянуть из Роддингхэда. Оказывается, вовсе не Павелка оплатил мою поездку. У него у самого не было ни гроша. Жил он в клетушке в Бэйсвотере, и его оплачивали так же, как и меня.

По поводу Хрюна Роддингхэд был странно уклончив. Мистером Нимеком «занимаются». Было проведено «небольшое расследование». В общем, это выглядело так, будто с ним все ясно.

Думал я и про дядю Белу и Канаду. Но потом, через пару недель, даже и думать об этом перестал. Когда тебя содержат в отдельной комнате, обслуживают, удовлетворяют все твои нужды, и ты вроде как не в тюрьме, но и не на воле, ты впадаешь в какое-то летаргическое состояние. Я спал, просыпался, ел, слушал радио, снова спал. И так снова и снова, день за днем. Дремотная пора. Дремотный покой души.

Через три-четыре недели допросы стали реже. Я виделся с Роддингхэдом все меньше и меньше. Его отношение ко мне как-то определилось. Видимо, Лондон его больше не трепал. Его змеиные глазки перестали выражать отвращение. Они глядели теперь искоса, иронически и даже чуточку приветливо.

К концу лета он куда-то исчез примерно на неделю и потом снова возник, загорелый, с облезшим лбом.

– Здравствуйте, – сказал он, – как поживает наш узник Зенды?

– Спасибо. Нормально. Куда-то ездили?

– Да. В Татры. Урвал парочку деньков. Сейчас вроде стало поспокойнее.

– У меня тоже стало поспокойнее. Слышно что-нибудь, когда меня выпустят?

– Нет. Еще нужно связать кое-какие нити. Сыты нами по горло, да?

– Мне бы хотелось домой.

– Мне тоже, приятель. – Он легко прошелся по комнате, поднял книгу, перелистал журнал.

– Как продвигается дело?

– Да никак особенно.

– Может, они там просто про меня забыли?

– Сомневаюсь.

– Удалось им выловить всех членов этой… этой шпионской сети? – Даже на таком расстоянии как-то неловко было это обсуждать.

– Надеюсь, что да. Во всяком случае, всех, о ком стало известно. На вашем месте я бы об этом не думал.

– А есть кто-нибудь, о ком я не знаю?

– Ну, где ж нам знать, что вы знаете и чего не знаете? – ответил он, улыбаясь своими змеиными глазками.

– Вы хотите сказать, что меня здесь держат потому, что во мне сомневаются?

– Может, да. А может, нет. Я не знаю. Да и не очень-то жажду узнать. Вы сами в это ввязались. Может быть, в другой раз не станете так поспешно соглашаться. Это дело бесперспективное, приятель, абсолютно бесперспективное, – сказал он, направляясь к двери.

– Погодите минутку, – быстро проговорил я. Мне показалось, что он не прочь потрепаться. Иногда он все же бросал какие-то намеки. – А что по поводу Канлифа? Он-то, надеюсь, попался?

– И я надеюсь.

– А тот человек, что за мной следил?

– Не имею никаких сведений. Знаете, нельзя сказать, что они забрасывают меня открытками.

– А что с Нимеком?

– Нимеком?

– Я вам о нем рассказывал. Владельцем маленькой стекольной фирмы, в которой я работал. Братом моей няньки.

– А-а, с ним. Он забавный тип, этот Нимек. Знаете, он все еще пишет своей сестре.

– Все еще пишет няне? Но она ведь умерла!

– Да. Это вы так считаете. Но ему, возможно, никто об этом не сообщил. На прошлой неделе она выглядела очень даже живой. Мы посылали своего человека проверить.

Я, как громом пораженный, смотрел ему вслед.

Вскоре такие вот мелкие уколы стали его главным развлечением. Может, это помогало ему одолеть скуку. Не могу сейчас припомнить все наши разговоры. Помню очень ясно только один. Я с самого начала лихорадочно думал, как вообще получилось, что меня втравили в это дело. И однажды сказал Роддингхэду, что такой способ передачи важных секретов малость попахивает дешевым детективом.

– Думаете?

– Неужели они не могли вложить эту бумажку в портфель какого-нибудь дипломата?

– Понятия не имею, приятель. Может, это была какая-то совершенно независимая операция. Такое тоже случается.

– Так значит, это сделала кучка любителей?

– Среди моих сведений подобное не значится.

– Вы хотите сказать, что Канлиф – настоящий шпион?

– Именно это я и имел в виду. Вас, наверно, не очень удивит, что это имя у него не единственное.

– Так значит, я о нем слышал, только под другим именем?

– О да. Вы сами упомянули одно из его имен, В том самом списке эмигрантов.

– И кто же это?

– Так сразу не припомню. Но у него была еще уйма адресов – один из них в Ирландии. Видимо, он долго там жил – у него там жена и дочь.

– Где именно в Ирландии?

– О, сейчас не вспомню. С женой он разошелся несколько лет назад, а дочь живет в Лондоне.

– И эта его дочь… Она тоже участвовала в этом деле?

– Да, разумеется. Настоящая семейная операция.

– Вот как…

– Не волнуйтесь, – сказал он уже в дверях, улыбаясь змеиной улыбкой, – ее мы тоже отловили. А вам бы и правда нужно придумать себе другое занятие. В наши дни одной беготней не прокормишься.

В этот день я уже не слушал радио и не читал книг. А просто сидел, глядя на деревья и на серое небо. Я испытывал мучительную тоску. Итак, последний кусочек мозаики встал на место – теперь мне было совершенно ясно, как все случилось.