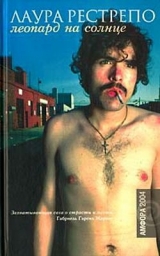

Текст книги "Леопард на солнце"

Автор книги: Лаура Рестрепо

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)

Адвокат Мендес защищает членов обеих семей в тяжбах с третьими лицами. В своей деятельности он не переходит границ беспристрастности, не позволяя себе увлекаться и не взирая на лица, не берется за дела, в которых сталкиваются обе банды, и, кроме того, не берет ни от кого ни сентаво свыше стоимости своих профессиональных услуг как таковых.

Мендес знает, что имеет дело с людьми, привыкшими давать на лапу и покупать чужую совесть, и что в тот самый момент, как некто получит от них левые деньги, он становится их исключительной собственностью, их рабом, лишенным права возмущаться и обязанным хранить верность им при любых условиях, рискуя головой в случае неповиновения.

Обе семьи уважают адвоката как человека культурного и честного и гордятся его дружбой. И тем, и другим на руку, что в их распоряжении имеется такой человек, как он, потому что несмотря на смертельную войну – а может, и ввиду нее – им нужна косвенная связь, средство сообщения через кого-то близкого, но нейтрального.

– Во всяком случае жизнь адвоката висела на волоске, потому что один неверный жест с его стороны, одно лишнее слово могли разрушить выверенное до миллиметра равновесие, установившееся между Монсальве и Барраганами, и его долговязое тело отправилось бы гнить на дно канавы.

Только что выбритый и свежий, словно в новой коже, адвокат Мендес входит в кухню и приветствует Северину поцелуем и объятием, а Нандо – рукопожатием.

– Он был единственным, не принадлежавшим к их семье, кто целовался с Барраганами при встрече. Кроме того, он был единственный чужой, кто бывал у них в кухне.

– Доктор Адвокат! – приветствует его Северина с сердечностью, какой она не выказывает никому другому.

– Присядьте, – просит их Мендес – так, как если бы он был хозяином дома. – Рад, что застал вас вместе. Мне надо поговорить с вами обоими.

То, что он хочет сказать, касается Нарсисо. Он заверяет, что он не разносит сплетни или информацию от Монсальве, что он ничего не передает ни оттуда сюда, ни отсюда туда. Он только хочет, чтобы они знали то, что всем очевидно: Нарсисо неоправданно рискует. Он слишком на виду, его видят с эффектными женщинами в гриль-барах и дискотеках.

– Если он не побережется, долго это не протянется, – предупреждает адвокат.

– За смертями моих сыновей всегда стоят женщины, – произносит Северина ровным голосом.

Между тем, снаружи праздник кипит ключом и оркестры грохочут вовсю. Время от времени всплески хаотичной активности достигают пика, и весь квартал дрожит, сотрясаемый энергией, что извергается из дома Барраганов. Затем атмосфера остывает, разгул идет на спад, притуплённый шумом, изнеможением и виски, пока не возносится гребнем вновь накатившей волны и не рассыпается опять безумными брызгами.

– На этом празднике чего только не случилось!

К концу второго дня, когда музыканты, лакеи и телохранители лежат вповалку под действием рома, а импровизированные отхожие места источают мощный аммиачный запах, Нандо Барраган уже упраздняет ранги и сокращает дистанцию, став плечом к плечу и соединившись в братской икоте с остальными пьяными на гульбище.

Как всегда, на его правом запястье – «Ролекс» массивного золота с инкрустацией из сорока двух роскошных сияющих бриллиантов, и их сияние не остается незамеченным. Один из гостей, незначительный человечишка по имени Элиас Мансо, кружится и вьется, охваченный алчностью, вокруг часов. У него неприятное обличье бедного, но претенциозного пройдохи – жесткая шляпа, брюки-дудочки и белые башмаки – и Нандо высокомерно отгоняет его, точно мошку, бессознательно отпихивая рукой. Мансо, будучи пьян, возобновляет свой приступ и с жадностью и вожделением вперяется в сверкающую россыпь бриллиантов «Ролекса».

– Подари мне эти часы, – говорит он Нандо, который его не слушает. – Подари мне эти часы, – упорствует он, назойливый как муха.

И так он зудит, что наконец Нандо приходит в ярость и в своей безмерной и ужасающей ярости гиганта-неврастеника отрывает человечка от пола, издав хриплый рык, от которого кровь стынет в жилах, а человечек, охваченный страхом, делает в штаны. Нандо Барраган замечает это и говорит ему:

– Слушай, насекомое, ты наклал в штаны, и мне охота посмотреть, как далеко ты зайдешь, чтобы получить, что тебе хочется.

– Мне ничего не хочется, по правде мне твои часы не так уж и нравятся, – лепечет дрожащий Мансо.

– Ври больше, – рычит Нандо, – ты свою мамашу продашь, чтобы заполучить такие. Я дам тебе шанс. Сейчас тебе принесут тарелку, вилку, нож и салфетку. Если ты съешь свое дерьмо, медленно, не морщась, с хорошими манерами, да смотри, без жульничества, подарю тебе часы.

Толпа образует кружок вокруг Элиаса Мансо, и люди едва не становятся свидетелями отвратительного зрелища, но тут им в уши ударяет несущийся с улицы страшный шум – каскадом рассыпаются ноты одной из «утренних песенок», [33]33

Утренние песенки(Las Macanitas) – жанр народных мексиканских песен.

[Закрыть]с подъемом исполняемой пятнадцатью гитаристами, двадцатью скрипачами и двадцатью тремя трубачами: пятью ансамблями марьячи, [34]34

Маръячи– мексиканские народные музыканты.

[Закрыть]нанятыми для совместной игры. Оглушительная серенада подхлестывает толпу, словно электрический шок, и скопище, всколыхнувшись, поспешно теснится у входной двери, чтобы присутствовать на представлении. По улице вниз валят, играя на своих инструментах, многочисленные чарро, [35]35

Чарро– прозвище жителей Мексики.

[Закрыть]в больших черных сомбреро, затянутые в костюмы серой шерсти с серебряной отделкой.

Следом за ними, медленно, торжественно, скользит бесшумный и великолепный ярко-фиолетовый «Линкольн Континенталь» Нарсисо Баррагана.

– На свадьбе Нандо этот Нарсисо умудрился стать героем шоу. Еще бы, появиться с такой уймой марьячи.

– Уж он всегда бывал героем шоу.

– Устроил себе триумфальный выезд, точно как у Гайтана Черного [36]36

ГайтанЧерный– Хорхе Элиэсер Гайтан, колумбийский политический деятель. Начав свою карьеру в рядах традиционной Либеральной партии, он в дальнейшем возглавил оппозиционеров и приобрел массовую популярность среди беднейшего населения своими зажигательными речами «против богатых», а также благодаря индейским чертам своего лица. Его убийство в Боготе в 1948 году стало толчком к массовым беспорядкам в городе, положив начало десятилетнему наступлению правых, известному в Колумбии как «период насилия».

[Закрыть]на центральной площади столицы.

Позади «Линкольна», замыкая процессию, покачивается и скрипит какой-то странный и огромный предмет мебели – он едва пролезает в улицу, и никто не в состоянии понять с первого взгляда, что это такое. Эту штуковину, установленную на прицепе, тянет трактор, – это нечто плоское, круглое, четырехметровое в диаметре.

Речь идет о свадебном подарке Нарсисо его брату Нандо: это гигантская круглая кровать из черепаховых панцирей, с водяным матрасом, набором зеркал, встроенным баром, покрывалом из лисьих хвостов и обилием подушек всевозможных размеров, обтянутых тем же мехом.

Нарсисо, с зачесанными назад и приклеенными бриллиантином к черепу волосами, похож на Гарделя. Одет он безукоризненно – белый, облегающий, как у тореро, костюм, наногах – белые же итальянского производства мокасины, легкие и мягкие, как перчатки.

– Вся эта белизна наряда специально была придумана, чтобы лучше видно было, до чего же у него глаза неотразимые, глубокие, черные, как ночь в пустыне.

– Все у него было специально придумано, чтобы вернее очаровывать.

Его сопровождает женщина, словно сошедшая со страниц модного журнала: дорогая куколка, на несколько сантиметров выше его самого, со сверхддинньгми ногами, сверхгладкой прической, чувственным ртом и V-образным декольте до самой талии, выставляющим на обозрение большую часть ее плоской груди.

– Не знаю, что в ней находил Нарсисо, коли она была тоща, как палка.

– А ему такие именно были по вкусу, чтоб не в теле и современные. Он говорил, мол, это я только мясника прощу взвесить кусок мяса побольше. Ему нравились тонюсенькие цыпочки, а не какие-нибудь обыкновенные бабы.

Нарсисо велит музыкантам играть триумфальный марш из «Аиды» и торжественным, великолепным жестом приглашает Ану Сантана опереться на его руку и проследовать за ним: он хочет официально вручить ей подарок. Он ведет ее в зал, берет на руки со всей почтительностью, каковая и подобает в отношении жены брата, и кладет в центр кровати на меховое покрывало. Он просит у собравшихся тишины и при всеобщем ожидании нажимает на выключатели, установленные в изголовье неописуемого мебельного шедевра.

И тут происходит чудо. Из встроенного радио звучит переливчатая музыка, загораются обрамляющие черепаховый каркас черные и красные лампочки, пружины под матрасом приходят в действие, производя покачивание и массаж, матрас колеблется вверх и вниз, вправо и влево, совершает медленные повороты на сто восемьдесят градусов.

Народ ужасается, волнуется, раздаются крики.

– Кровать-то заколдована!

– На колесо обозрения похоже!

– Спасай невесту, ребята!

Ана Сантана, отчасти испуганная, отчасти заинтригованная, пытается сохранить равновесие, крутится среди подушек и лисьих хвостов, белое платье рвется, венок из флердоранжа падает с головы, на нее нападает приступ нервного смеха, она просит о помощи, кричит, чтобы остановили, раскаивается в этом, хочет посидеть на кровати еще немножко, хочет сойти, опять хочет остаться.

Музыканты опять хватаются за инструменты и начинают наяривать как заведенные, пары пускаются в пляс, пьяные ободряются и возвращаются к выпивке, обезьянка вновь предается привычному рукоблудию, толпа взвывает, каждому хочется посидеть на волшебной кровати, возникает свалка из-за права первенства, и наконец они выстраиваются в очередь, чтобы влезть на нее друг за другом.

Так продолжается, пока Нарсисо – не такой он человек, чтобы дать себя затмить какой-то кровати, – не кричит: «Хватит!», не выключает электродвигатель, не прекращает балаган и не возвращает себе роль звезды. Он надевает сомбреро-чарро, вдевает гвоздику в петлицу и начинает петь песни ранчеро, обходя родные пенаты во главе марьячи, которые ему аккомпанируют.

Его голос порхает поверх скрипок и труб и захватывает слушателей: мужчины с подвывом восклицают «ай-ай-ай» на мексиканский лад, а девушки истерически рыдают, словно фанатки какого-нибудь рок-кумира.

– Ай же ты мой братик родненький! – растроганно вопит Нандо, и его стальные ручищи стискивают Нарсисо, почти поднимая его в воздух так, что итальянские мокасины едва касаются пола. Он гладит брата по голове неуклюжими движениями ласковой гориллы и голосом, срывающимся от чувства и алкоголя, говорит ему на ухо:

– Будь осторожен! Не дай себя убить, как собаку.

По своему обыкновению Нарсисо не упускает возможности устроить спектакль. С изяществом цыгана и с проворством канатного плясуна он вскакивает на плечи Нандо, его фигура в белом залита светом, словно под лучами прожекторов. Все смолкают, как в церкви, а он, с высоты своего живого пьедестала, парализует толпу лихорадочными сполохами своих прекрасных глаз, затягивая молчание на долгие минуты.

Затем, мягким, меланхолическим голосом, в ответ на предупреждение Нандо он импровизирует проповедь, которой суждено войти в историю Зажигалки:

– Брат мой! Мы дерьмо и в дерьмо обратимся. И тебе, и мне это известно, потому что мы прокляты. Будем же пить, пока не свалимся, есть, пока не лопнем, тратить все до последнего сентаво, любить всех женщин, смотреть в глаза смерти и плевать ей в лицо!

– Чем закончилась свадьба?

По прошествии трех дней дом напоминает поле битвы после ее окончания: он тих и пуст, завален мусором, едва не разрушен нашествием толп и оккупирован армией уличных собак, ищущих отбросы.

Ана Сантана – одна посреди бескрайнего круга своего супружеского ложа, в накрахмаленном и незапятнанном свадебном наряде, она принимает пренебрежение и власть мужа с тем смирением, что паче гордости, а Нандо Барраган в это время лежит пьяный в углу материной кухни, среди кучи зловонных окурков, и горько рыдает, вспоминая о белокурой Милене, о женщине, что не пожелала его любить.

* * *

Жители Порта просыпаются после сиесты и раздвигают жалюзи, позволяя потоку света заливать свои дома, чтобы рассеять влажную духоту, застоявшуюся к четырем часам пополудни. Мани Монсальве – он никогда на спит днем – сидит за письменным столом и смотрит в большие окна своего кабинета. За отражающими стеклами море приобретает неестественный серебристый оттенок – Мани он нравится больше натурального, а фиолетовое небо выглядит великолепно и нереально, словно на фотографии.

Мани ведет беседу за закрытыми дверями со своим помощником и правой рукой Тином Пуйуа. Мани снял обувь и мягко поглаживает ступнями ковровую дорожку, недавно замененную по его приказу, так как прежняя уже утратила аромат новизны.

До сих пор его поражают запахи и прикосновения дорогих материалов, которые он узнал уже взрослым. Ему доставляет удовольствие касаться пальцами хромированных металлических ножек своего письменного стола, мрамора крышки, искусственной кожи стула с изменяющимся углом наклона, граненого хрусталя стакана, который он держит в руке. Он глубоко вдыхает свежий и безличный аромат экологически чистого спрея. Он с удовлетворением отмечает, что ему не слышен шум моря: по его распоряжению стены обиты звукоизолирующей пробкой, потому что от шума у него болит голова. Кондиционер включен на полную мощность, и прохлада вздыбила все волоски на коже Мани. Ему это нравится: он столько лет страдал от жары, что теперь ощущает свое могущество, страдая от холода.

Каждую неделю он принимает в своем кабинете какого-нибудь контрабандиста из тех, что поставляют ему последние технические новинки, и последний непременно уходит довольным: Мани Монсальве неизменный покупатель всего, что только можно включить в розетку. Он набивает кладовые ненужными ему электроприборами, купленными только ради удовольствия. В его коллекции есть и такие, что он и назначения их не знает. Он ревностно хранит упаковки и инструкции по применению, и даже все свои, хоть и скудные, познания в английском он приобрел, пытаясь разобраться в этих инструкциях. Он чувствует неутолимую страсть к переговорным устройствам, гигантским телеэкранам, квадрофоническим установкам, перстням с часами, электронным табло, магнитным календарям, электропледам, микроволновым тостерам, духовкам с устройством самоочистки, магнитофонам с автоперемоткой, фотоаппаратам с автофокусом и, кроме прочего, к телефонам.

Среди двадцати шести телефонных аппаратов, установленных в его резиденции, не найдется двух одинаковых. Тут есть модели без звонка, с магнитофонами, ярких расцветок и из прозрачной пластмассы, с запоминающим устройством, с защитой от подслушивания, в форме башмака, или жестянки «Кока-Колы», или собаки Снупи. [37]37

Собака Снупи– персонаж комиксов, придуманных и нарисованных в 1950 году американским художником Чарльзом Шульцем (1922–2000).

[Закрыть]Его любимый аппарат стоит у него на письменном столе – он прозрачный, что позволяет видеть внутреннее устройство, принимает и передает сообщения, оповещает о том, что линия занята, звуками колыбельной, и рассыпает в темноте разноцветные лучи, как летающая тарелка.

В той же мере, в какой электротехнические приспособления пленяют его, картины, висящие по стенам, напротив, вызывают его недоверие. «Современная живопись» – объяснил хозяин галереи, продавший их ему по заоблачным ценам. Он заплатил, сколько запросили, позволил повесить их на лучшие, как ему сказали, места, и даже заучил имена художников, но на самом деле, в чем он никому не признается, эти картины ему неприятны. Он не понимает, как можно брать такие деньги за неизвестно что означающие пятна или за портреты, написанные словно малыми детьми. Однако он не решается заменить картины. Если декораторы выбрали эти, они должны быть хороши.

У него теперь больше денег, чем он мог мечтать, но ему изменяет уверенность в правильности выбора, когда дело доходит до их траты. Он знает, что не разбирается в том, что красиво, а что безобразно, что модно, а что нет, и это вызывает у него навязчивое беспокойство.

– Только мне понравится какая-нибудь вещь, – объясняет он Алине, – как выясняется, что она дурного вкуса.

Поэтому он вынужден консультироваться, действовать только наверняка, не совершать ошибок и не допускать претенциозности, которая выставила бы напоказ его сущность нувориша.

Есть и другие вещи, которые он не в силах воспринять так же, как картины Обрегона и Ботеро, [38]38

Обрегон, Алехандро(р. 1920) – испанский, впоследствии колумбийский художник.

Ботеро, Фернандо(р. 1932) – колумбийский художник.

[Закрыть]и среди них – фирменная одежда. Он покупает ее тоннами, но не носит, – ему в ней неловко, вечно где-нибудь жмет или трет. Ногти у него всегда неухоженные: он ненавидит маникюрш. Равно как и массажистов, парикмахеров и врачей – он испытывает фобию в отношении чужих прикосновений к своему телу. Чтобы избежать физического контакта, он не приближается к людям и не позволяет им приближаться к себе. Он мало спит, может целыми днями ничего не есть, не курит, не употребляет наркотиков, не склонен к алкоголю и пьет только «Кола Роман».

– Вода «Кола Роман» – это было его пристрастие. Он накачивался ею литр за литром, и говорили, что именно красный анилиновый краситель этой газировки придает ему такие силы.

– Все ли готово к сегодняшнему вечеру? – спрашивает Мани Монсальве Тина Пуйуа, глядя в сторону так, словно его это не интересует, так, словно и не он задает этот вопрос. Вот что он хочет знать – подготовлено ли покушение наНарсисо Баррагана.

– Как там насчет сегодняшней ночи? – спрашивает он опять, не давая Тину времени ответить.

Он принял решение держаться в стороне: не марать руки убийством и предоставить все дело в ведение своего брата Фрепе. Чтобы иметь спокойную совесть. Чтобы Алина не могла взвалить вину на него. Но он слишком привык держать все нити в своих руках и в последний момент не в силах подавить в себе стремления вмешаться:

– Как там дела с Нарсисо, а?

Сидя на краешке стула и постукивая по полу каблуком, словно он только и ожидает той минуты, когда можно будет уйти, Тин Пуйуа отвечает на вопросы шефа. Он говорит торопливо, рвет пальцами бумажки, откидывает назад падающую на лоб прядь нервным движением головы.

Тин сообщает: когда настанет день «зет», Барраганы собираются засесть в своем доме, за исключением Нарсисо, который оставляет дни «зет» без внимания и должен провести вечер с одной моделью, отмечая день ее рождения. Фернели узнал об этом, прослушивая телефоны. Он собирается напасть, когда Нарсисо подъедет к ее Дому. Он хочет загородить дорогу машиной Службы городского благоустройства, а в засаде будут люди в спортивных костюмах, с оружием в сумках.

Мани слушает и раздраженно крутится на своем вертящемся стуле. Жвачка стала безвкусной, он ее выплевывает. Тин Пуйуа продолжает: Фернели уже раздобыл машину, подкупив муниципального служащего, и знает местоположение дома этой женщины, у него все наготове, он только ждет, когда Фрепе даст зеленый свет.

– На кой хрен они такого туману напускают? – спрашивает Мани с досадой.

Убивать, в его понимании, дело нехитрое, скорее для тупиц, чем для умников, оно имеет больше общего с охотой на зверя, чем с военной тактикой. Его бесят все эти приготовления и все эти редкостные выдумки, он в нетерпении, он готов позвать Фрепе и сказать ему, чтобы он кончал плести интриги, выгнал своего Фернели, что они поедут вдвоем на «джипе» и влепят пулю в голову Нарсисо, и все дела. Но он сдерживается и не зовет его. Он решил не совать нос в это дело, и не собирается менять свое решение. В третий раз за день он спрашивает Тина Пуйуа, что он думает о Хольмане Фернели, и Тин вот-вот повторит в третий раз за день, что он ничего о нем не знает, но вдруг дверь кабинета распахивается.

– Говорят, что Мани струхнул и схватился за револьвер. Оно и понятно, ведь никто, даже его жена, не дерзал врываться без стука к нему в кабинет.

Это Алина Жерико. Мани выпускает рукоятку и с недоумением приглашает ее садиться.

Он спрашивает:

– Что случилось?

– Ничего, – отвечает она, и Мани тут же понимает, что стряслось нечто серьезное.

Она в брюках и в шелковой, светлой и просторной, блузе, сандалии позволяют видеть ее ножки, столь же белые и совершенные, как у мраморной статуи. Лицо не накрашено, и заметные круги под глазами говорят о том, что ночь она провела в борьбе с черной кобылой своих кошмаров. Подобранные волосы приоткрывают уши, в каждой мочке блестит бриллиант, маленький, однако прозрачный и голубой, как Венера на вечернем небе.

– Скажи мне, что случилось.

– Ничего.

Алина садится на стул перед письменным столом мужа и продолжает молчать. Она бросает на Тина Пуйуа испепеляющий взгляд, в котором ненависть сверкает сильнее, чем голубые бриллианты в ее ушах. Она испытывает отвращение к нервным тикам этого головореза, ей оскорбительно его навязчивое присутствие в ее личной жизни все двадцать четыре часа в сутки. Она кладет ногу на ногу и сжимает губы, потому что в присутствии Тина она не намерена говорить ни слова. До Мани доходит.

– Выйди, Тин, – велит он.

Молодой человек, дважды дернув головой, отбрасывает назад прядь волос и встает с надменным видом. За Мани он отдаст жизнь, но неприязнь между ним и Алиной взаимна, и он тоже не старается это скрывать. Он выходит и закрывает дверь.

– Ну теперь, наконец, скажи мне, что стряслось, – говорит Мани своей жене, собираясь с духом в надежде, что дело не слишком сложное. Голова у него забита мыслями о Нарсисо, и он чувствует себя неспособным терпеть супружеские упреки в этот момент. Он смотрит на нее жестко, заранее устав от еще не начатого спора. Он, конечно, обожает ее, пусть только она не создает ему проблем.

Не открывая рта, Алина роется в сумочке и вынимает оттуда конверт. Она встает, кладет его на письменный стол и садится снова. В ее действиях есть нечто вызывающее – жест в духе Джеймса Дина [39]39

Джеймс Дин(1931–1955) – американский актер. Погиб в автокатастрофе в возрасте двадцати четырех лет, успев завоевать популярность и любовь зрителей. Снялся в трех фильмах, последний из которых вышел на экраны уже после его смерти.

[Закрыть]– что вселяет в Мани тревогу, и он колеблется, прежде чем взять конверт в руки. Он смотрит на жену, допрашивая ее взглядом, умоляя об отсрочке, о липшем миге, пока не случилось то, чему суждено быть, – но она, не уступив, возвращает ему взгляд.

Мани в отчаянии. Он не знает в чем дело, но это нечто огромное, тяжкое и невыносимое – то, чему суждено случиться, – и с этим ничего не поделаешь, оно уже нависло над ним. Он открывает конверт, разворачивает лежащую в нем справку и читает: «Клиническая лаборатория. Доктор Хесус Онофре. Сеньора Алина Жерико де Монсальве. Тест на беременность: результат положителен».

* * *

– А что, все, кто жил на Зажигалке, побывали на свадьбе Нандо Баррагана?

– Почти все, но не все, все-таки не все. Бакан и его «забойщики» отказались от приглашения.

– Это кто же такие были?

– Собрание доминошников. Бакан был двухметрового роста слепой негр. Он заставлял свою жену читать ему газеты, рассуждал о политике и об истории и знал все на свете, потому что сам всему выучился. В квартале он пользовался авторитетом: только он и снискал авторитет, не прибегая к оружию. Он ненавидел насилие, суету, жульничество и всякую чванливую показуху. А «забойщики» – это была группа его партнеров по домино, кружок друзей, собиравшихся каждый вечер, с шести часов, на тротуаре перед его домом, чтобы определить чемпиона в турнире по домино, начатом три года назад и не обещавшим когда-либо закончиться. В один из таких вечеров, перед свадьбой Нандо, жена Бакана, пышнотелая мулатка, много моложе своего мужа, оторвала его от партии просьбой выдать ей деньги на покупку платья для торжества. Он сухо отказал. Женщина, привыкшая, что старый муж всегда рад доставить ей удовольствие, захотела узнать, почему. И тут же, в присутствии друзей и зевак, Бакан поднял от костяшек домино свои бесполезные, затянутые катарактами глаза, белесые, как облачный небосклон, и сказал то, чего никто в квартале сказать не отваживался:

– Потому что мы не идем. У меня нет дел с убийцами.

* * *

В четыре часа утра в районе красных фонарей бронированный «Мерседес Бенц 500 SE» цвета взбитых сливок, с тонированными стеклами и белой шевровой обивкой салона, резко тормозит перед выкрашенной черной краской глухой стеной, на которой горит неоновая надпись: «Голубая Сирена. Стриптиз-бар. Настоящие Сирены сделают реальностью ваши самые смелые фантазии». Следом останавливаются две «Тойоты» с вооруженными людьми.

Из «Мерседеса» выходит хромой человек, массивный, как орангутанг, входит в помещение бара и пристально вглядывается в дымный полумрак сквозь черные стекла своих очков «Рэй-Бэн». Это Нандо Барраган, он выжидает несколько минут, пока не начинает различать фигуры людей – они покачиваются в сумраке в ритме меренге [40]40

Меренге– танцевальная и песенная мелодия.

[Закрыть]«Сожги меня опять». Он рассматривает эту картину взглядом знатока, постепенно составляя свое представление о происходящем. Всего в наличии двенадцать женщин, чьи роли, согласно едва прикрывающим их тела костюмам, распределены следующим образом: две бабочки, один павлин, две сирены, одна коломбина, две травести, один крольчонок, одна тигрица и две просто шлюхи.

– Черную Сирену, Павлина и Тигрицу, – приказывает Нандо своим телохранителям. И тут же покидает помещение и ожидает в «Мерседесе» выполнения приказа.

– В прежние времена, до того покушения, когда его ранили в колено, Нандо приезжал в «Голубую Сирену», требовал запереть двери, поил всех присутствующих, влезал на эстраду, тискал стриптизерш, засовывал им в бикини доллары, а под конец и сам раздевался догола.

– А кому не нравилось смотреть, те должны были помалкивать в тряпочку.

– Говорят, член у него был маленький, ну просто смех, особенно для такого громадного тела.

– А еще говорят, что несмотря на такую скудость атрибутов, он был в состоянии удовлетворить их всех до одной, да еще и на второй круг хватало. Да о нем ведь много чего говорят, не все же правда. Рассказывают, например, будто у него все тело было покрыто волосами, прямо как у обезьяны, а на самом деле кожа у него была гладкая и безволосая, как у людей желтой расы.

Телохранители приближаются к огромной негритянке, одетой сиреной, к блондинке с плюмажем из павлиньих перьев и к худышке, обтянутой трико тигрового рисунка, с прицепленными ушами и хвостом. Они говорят им что-то на ухо, и три женщины поспешно накидывают шали, берут сумочки и выходят на улицу, покачиваясь на каблуках-шпильках высотой девять с половиной сантиметров, подталкивая друг друга, как школьницы, и гомоня, как потревоженные куры.

Повизгивая и жеманничая, они усаживаются в «Мерседес» – Павлин впереди, Сирена и Тигрица сзади, но Нандо это не нравится, и они пересаживаются так, что впереди оказывается Сирена, а сзади Тигрица с Павлином. «Мерседес» и «Тойоты», рванув с места, мчатся по улицам веселого квартала, скрежеща и сжигая шины. На полном ходу Павлин вдруг решает открыть дверцу, прищемивщую ее плюмаж, и едва не вываливается на крутом повороте, но кто-то спасает ее, вцепившись в нее мертвой хваткой и швырнув внутрь. Машины тормозят на площади, где собираются исполнители серенад, и по знаку Нандо телохранители подбирают знакомое трио, своих ребят, и сажают их в одну из «Тойот».

Возглавляемый «Мерседесом» караван приближается к берегу моря, теперь шоссе вьется по склонам прибрежных гор, среди обрывов и скал, спускаясь к чудовищным, черным, зеленым и лиловым волнам, что рокочут внизу. Нандо одной рукой ведет машину со скоростью сто двадцать километров в час, а в другой держит бутылку, чередуя глотки виски с затяжками сигары «Индианка», которую женщины вкладывают ему в рот. Он мчится вниз, пьяный и безумный, не обращая внимания на силу тяжести, с каждым поворотом все сильнее взывающую к нему из глубин, и стреляя из кольта возле дорожных знаков, предупреждающих об опасности спуска.

Девицы в восторге, захваченные румбой и скоростью, возбужденные выпивкой и сигарным дымом, преисполненные заботы об ублажении своего щедрого хозяина: одна целует его, другая сосет, а третья нашептывает ему на ухо любовные стишки. Они пьют из горлышка «Олд Парр» и швыряют в окно пустые бутылки, чтобы посмотреть, как стекло цвета кофе разбрызгивается по асфальту тысячей золотистых осколков, которые «Тойотам» приходится, головокружительно маневрируя, объезжать, чтобы не проколоть шины.

По приказу Нандо Сирена начинает грубый стриптиз, мурлыча меренге призывным голосом индейского демона. Она расстегивает голубой бюстгальтер с отделкой из металлической чешуи, напоминающий средневековые доспехи, и в воздухе подпрыгивают, стосковавшись по свободе, ее монументальные груди, – размерами они достойны книги Гиннеса, и каждую венчает сосок, подобный глазу циклопа. Каждая грудь Смуглой Сирены – чемпион мира среди тяжеловесов, тот, что справа – это Фрэзер, а тот, что слева – Мухаммед Али, [41]41

Фрээер… Мухаммед Али– Знаменитые чернокожие американские боксеры Мухаммед Али (наст, имя Кассиус Клей) и Джо Фрэзер встречались на ринге не раз. Например, в марте 1971 года Али проиграл Фрэзеру, а спустя несколько месяцев все было наоборот.

[Закрыть]их боксерский поединок развивается в полной зависимости от неровностей и извивов шоссе: поворот налево – и Фрэзер наваливается на Али, прижимая его к канатам, поворот направо – и Мухаммед ответным апперкотом нокаутирует Фрэзера, и в пылу схватки оба тяжеловеса упруго наливаются, приподнимаются подобно параболическим антеннам и рассылают порнографические сигналы, вызывая на бой любого.

Водитель и пассажирка переднего сиденья стиснуты, как сардины в банке, словно вместо двоих весьма крупных людей там едут четверо – Нандо-Горилла, Сирена (сиречь Китиха), Фрэзер (правая грудь) и его брат-близнец Али (левая).

Сирена отцепляет рыбий хвост, украшенный латунными и посеребренными чешуйками, и подставляет свежему ветру буйную растительность, что у нее между ног. Выходящая из берегов, щедрая пучина ее устья источает звериные флюиды, от которых Нандо воспламеняется, приходит в раж и заталкивает бутылку вглубь этих амазонских джунглей до тех пор, пока она полностью не поглощается ими, скрывшись вся целиком вместе с портретом бородатого старца на этикетке.

– Обманула ты меня, Сирена, – произносит Нандо разочарованно. – У сирен и дырки-то нет, а в твою трубу загляни подальше – миндалины увидишь.

В это время на заднем сиденье Павлин (длинноволосая блондинка) погружается в дремоту с открытыми глазами, челюсть у нее отвисает, и Нандо велит Тигрице разбудить ее и пощипать. Тигрица, тощенькая, но прыткая, хлещет ее по щекам в надежде растормошить, трясет, покусывает, звучно чмокает в губы, но Павлин все так же неподвижна и бесчувственна, затерянная в мире невесть каких галлюцинаций, в плену пьяной меланхолии. Тогда Тигрица – с хищницей шутки плохи! – впивается в нее отточенными ногтями, срывает плюмаж, а заодно и белокурый парик – он сваливается на пол, открыв взорам бритую голову, гладкую, как бильярдный шар.

– Этой уже ничего не надо, отрубилась, – сдержанным тоном подхалимски докладывает Тигрица.

Павлин ничего не замечает, ей нет дела до того, в порядке ли ее прелести, она все так же пребывает в прострации, несчастная птица, вульгарная и опозоренная, перья выдраны, увядшие титьки повисли под действием собственной тяжести, она поймана с поличным на уловке с париком, и череп выставлен на всеобщее обозрение во всей своей неприглядной наготе.

– Эти шлюхи меня надули, – жалуется Нандо, огорченный как ребенок. – И Сирена поддельная, и блондинка. Одна ты, Тигрица, и остаешься на мою долю в этом жестоком мире.

Тигрица, торжествуя победу, откликается на призыв руладами носовых и гортанных звуков. Она водружает парик Павлина на голову Нандо Баррагана, виснет у него на шее и двигает взад-вперед своим розовым языком, словно кошечка, лакающая молоко из блюдца. Поскольку она сидит в неудобной позиции сзади, она наклоняется прямо над Нандо, сминает ему волосы, стискивает затылок, смрадно дышит в лицо, сбрасывает с него очки, щекочет ему угли его длинными, наподобие кошачьих, усами, так что он с трудом ведет машину.