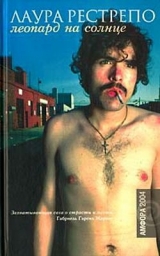

Текст книги "Леопард на солнце"

Автор книги: Лаура Рестрепо

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)

Мочо знает, что три месяца назад Фернели припрятал в одном гараже красно-белый «Форд». Он пользуется им, приезжая по делам в Город. В любой момент он может явиться за машиной. Может быть, в полночь, или с утра, а потом поставит ее назад на другой день, а то, пожалуй, и несколько недель проездит, не возвращаясь.

Нандо бледнеет: его испещренное кратерами лицо становится точь-в-точь, как поверхность луны. Мочо не успевает договорить, как Нандо отбрасывает стул и встает на ноги, яростный и громоздкий, словно только что включенный после долгого бездействия робот. Мочо сжимается, подавленный видом приведенной им в действие военной машины. Нандо достает кольт «Кабальо» – тот самый, из которого он убил своего двоюродного брата Адриано Монсальве – и заряжает его серебряными пулями с оттисками инициалов.

– Идем, – приказывает он увечному человечку. – Веди меня к Фернели.

Мочо не может встать от испуга, как будто вместе с рукой вдобавок лишился и ног, и, дрожа, ожидает, что гигант тумаком заставит его подняться, но тот вместо этого внезапно останавливается, вдруг сбавляя напор.

– Минутку, – говорит Нандо. Он снова садится и спокойно зажигает «Индианку».

Его тяжелые лапищи разряжают кольт, а с языка слетают тихие решительные слова:

– Оставь заложников.

– Как ни хотелось ему заполучить Фернели, в последний момент Нандо обуздал свой инстинкт убийства и отложил дело. Он решил прикрыть спину на случай, если бы ему расставили ловушку. Ведь Монсальве было не впервой подкупать людей, чтобы устраивать ему засады.

– Они договорились, что заложниками будут отец Мочо, человек уже совсем престарелый, и его младший сын. Мочо привезет заложников из своей деревни и оставит их в доме Барраганов. В случае, если бы все прошло как следует, Нандо обещал подарить им землю, на которой они жили, и в придачу неплохую сумму в долларах. Но если бы что-то вышло плохо, старика и мальчика ждала смерть.

– И прежде чем убить, я заставлю их помучиться, – стращает Нандо, подводя итог заключенной сделке.

* * *

– В тот период, когда он жил в колониальном домине, Мани Монсальве сделался богаче, чем когда-либо. Ему наперебой предлагали выгодные дела. Партнеры сваливались буквально с неба. Сеньорита Мельба Фоукон отпирала все двери: она крутилась вовсю, чтобы сломить предрассудки добропорядочных людей. Знала, с какой стороны к ним подъехать, чтобы они слегка поступились своей моралью. Она усаживала их за стол своего патрона и прикармливала его деньгами.

– Нет, все дело было в разделении обязанностей, к которому пришел Мани со своим старшим братом. Фрепе держался в тени, ковал горячие денежки, а Мани в это время делал хорошую мину и отмывал их. Хотя они и не доверяли один другому, но вместе-то и держали за хвост удачу.

– А Барраганы, наоборот, с каждым днем оказывались все в большей изоляции и бедности.

– Со смертью Нарсисо они забросили торговлю. Больше и песо не прибавили к своим деньгам.

– Так расчет Фернели и оправдался: сперва подорвать их дела, потом разгромить их.

– Да, оправдался. Хотя по правде сказать, когда умер Нарсисо, от их состояния уже немного оставалось.

– А кучи долларов, что хранились в подвалах?

– Сошли на нет. Они их растранжирили на гулянки, войну и на всякие чудачества. Последняя крупная трата, известная за ними, была свадьба Нандо и Аны Сантана. В лучшие времена Нандо Барраган сталкивал в пропасть новенькие автомобили ради удовольствия полюбоваться, как они разлетятся вдребезги. Всем напоказ на улице зажигал сигареты от сотенных бумажек. Еще он любил швырять доллары «на кого Бог пошлет», чтобы мальчишки квартала их хватали. Таким манером он покупал преданность и добивался популярности, а заодно забавлялся, глядя, как народ готов поубиваться, чтобы заполучить несколько монет, как люди царапают и рвут друг друга в клочья, озверев от жадности. Другим его излюбленным развлечением был «жирный шест». По воскресным и праздничным дням посреди площади водружали по его приказу смазанный салом шестиметровый шест с мешком, набитым монетами, на верхушке. Мы с ума сходили в попытках взобраться наверх и схватить добычу, а ему достаточно было видеть, как мы превращаемся в липких от жира, алчных и благодарных обезьян, чтобы чувствовать себя королем. Мы поднимались, самое большее, на три или четыре метра и снова съезжали, никто ни разу не смог добраться до верху. В одно из воскресений парнишке по прозвищу Огонек, очень рыжему и молчаливому, это удалось. Квартал взорвался возгласами и аплодисментами: «Браво, Огонек! Ай да рыжий!» Но он не схватил мешок, а с самой верхушки поглядел на нас словно бы с сожалением, словно бы с презрением, а затем раскинул, точно крылья, руки, бросился вниз головой и разбился о землю. В тот вечер на бдении у его гроба мы накачались пивом и во хмелю ударились в рев, проклиная нашу кошмарнуюжизнь. Время стояло трудное, лихое. Деньги утекали не пойми куда, кровь лилась рекой, рвались бомбы. Люди уж и знать перестали и как их звать, и что им делать.

– А что, все на Зажигалке брали деньги от Нандо Баррагана?

– Не все. Бакан и все собрание доминошников кичились тем, что Нандо никогда не удавалось заставить их пачкать руки. Их элегантная бедность раздражала кое-кого, в ней усматривали вызов, и однажды вечером, при неясных обстоятельствах кто-то решился обстрелять дом Бакана. Сам он находился, где всегда, – сидел в своем плетеном кресле-качалке на улице, глядя в белое и пустое ничто и слушая певучий голос своей мулатки, читавшей ему последние новости из старой столичной газеты. Услышав выстрелы, он и головы не нагнул. Семь пуль просвистели мимо него, не задев, и вонзились в стену за его спиной, – там они и до сих пор сидят. С тех пор пошел слух, что и сама смерть к нему почтение испытывает.

– Только Бакан и его забойщики противостояли Барраганам?

– Были и другие. Но многие привыкли в самом деле привыкли получать монету в обмен на лояльность. И когда Барраганы перестали раздавать деньги, эти самые люди утратили к ним всякий страх и уважение, и стали поворачиваться спиной. Уже судачили о том, что Барраганы теперь тощие коровы, что у них нечем даже платить телохранителям, когда однажды в квартале узнали, что втайне от Нандо женщины продали обломки фиолетового лимузина покойного Нарсисо, которые до этого времени хранились как священная реликвия. Они продали его, потому что им не хватало на домашние расходы. Годами они жили, привыкнув, что Нандо каждое утро оставляет в ящике кухонного стола пачки купюр. Кому нужно было, брал оттуда. Никто не заботился ни о ведении бухгалтерии, ни о бюджете, – к чему, если денег у них было больше, чем они могли потратить. Однажды они открыли ящик, а там – ничего. Они не отважились предъявлять претензии Нандо, а вместо этого пустили в оборот «Линкольн Континенталь». Они продали его одной похоронной конторе, которая, исправив причиненные гранатой повреждения, превратила его в погребальный автомобиль. Сплетня неслась из уст в уста, и это было начало конца.

* * *

Ана Сантана бродит, как тень, по дому Барраганов. Поначалу они ее ненавидели, теперь нет и этого. Кажется, никто не замечает ее робкого присутствия, когда она проходит по коридорам, поливая герань, когда выходит из ванной в своем бесцветном халатике, с накрученным на мокрые волосы полотенцем, или когда она усаживается за свою машинку «Зингер» чинить занавески для своей комнаты или простыни с круглой кровати, которая уже не оказывает прежних услуг, так как ее механизмы заклинило. Никто не заговаривает с ней, и она с ними, и с каждым днем добавляется по кирпичику в окружающей ее стене молчания.

Должно быть, из-за той изоляции, в которой они ее держат, ни Нандо, ни женщины Барраган не знают, что в последние месяцы она вернулась к работе по найму, беря у соседок заказы на шитье простеньких моделей, починку, подшивку и переделку старых вещей. Пока ее подруги – они не видели ее со дня свадьбы – с завистью представляют ее жизнь – королевы, коронованной мужниным золотом, в действительности она сама оплачивает свои расходы: шампунь, гигиенические прокладки, нейлоновые чулки, страстоцвет для успокоения нервов, иглы «Кадена», нитки, пуговицы и прочие предметы первой необходимости, соответствующие ее скромным привычкам приличной трудящейся сеньориты. Все, как когда она была не замужем.

У нее болят запястья. Одиночество и нелюбовь вошли в ее тело и проявляются в виде ревматических болей, терзающих запястья, вынуждая ее часто прерывать работу. Она откладывает в сторону плиссированную юбку из голубого полиэстера, которую укорачивает для одной из своих племянниц, выходит из своей комнаты и направляется в кухню, чтобы немного передохнуть за чашкой кофе. Сначала она проходит мимо, украдкой вглядываясь в дымный, пропахший фасолью полумрак: удостоверяется, что там нет Северины. Она не выносит непроницаемого и неприязненного присутствия своей свекрови, как и ее глаз – угрюмых от злобы и красных от горя. Северины нет. Ана входит, берет теплую шоколадницу со сладким кофе, стоящую на плите, и наливает себе чашку. Уже уходя, она замечает силуэт Немой – та ест кислые плоды гуайявы в темной кладовке.

– Я тебя не видела, – говорит ей Ана.

Остальных женщин этого дома она боится. Немая, напротив, успела внушить ей уважение. У нее вызывает доверие упорная и непоказная энергия Немой, ее неуклонная верность делу: обслуживанию других, поглощающему ее жизнь. Макака – та просто громила, думает Ана, а вот Немая – по-настоящему сильная. В противоположность Северининой добровольной молчаливости, таящей яд и порицание, вынужденное молчание Немой кажется Ане спокойной ничейной землей, которая обещает хранить тайны и приглашает к откровенности.

Не одна Ана Сантана поддается соблазну развязать при ней язык, пустившись без удержу в пространный рассказ. Все в семье поступают так время от времени, хотя и знают, что не получат никакого ответа, ни совета, ни комментария. А может, именно потому, что видят в Немой идеальную конфидентку: единственного человека, предоставляющего в их распоряжение внимательные уши и закрытый рот.

– Ночью Нандо опять говорил во сне об этой женщине, о Милене, – выпаливает Ана, садясь на табурет рядом с Немой. – Вечером он вошел в комнату, чем-то взбудораженный, чем – не захотел мне сказать. Он улегся в гамак, как обычно, а я осталась одна на кровати. Он выкурил пять «Индианок» одну за другой, окурки загасил об пол. Я поняла, что он заснул, потому что он захрапел. Но затем он начал говорить о ней, как уже бывало. Он отвечал мне сквозь сон на все мои вопросы. А затем он повернулся ко мне спиной, и дальше уже молчал. Я проплакала до рассвета.

Бездонные глаза Немой разглядывают Ану, пронизывая слой за слоем. Сначала проницают сквозь ее белуюкожу старинной куклы, потом, глубже, видят усмиренную гордыню бедной девушки, а в глубине – страждущую, кровоточащую душу, с упорством факира распинающую себя на отточенных остриях оскорбленного достоинства, разбитой мечты о любви и язвящей ревности. Ана Сантана не выдерживает этого взгляда, он жжет ее. Она встает, наливает себе еще кофе, снова садится, трет ноющие запястья и продолжает рассказ.

– Я хотела узнать, когда он с ней познакомился. Он сказал, что это было много лет назад, на закате, в заповеднике розовых фламинго. Он возвращался из поездки и вышел из «джипа», чтобы подождать, когда вернется стая. В тот момент, когда он увидел птиц на горизонте, к нему приблизилась двенаддатилетняя девочка. Дитя нищеты: тощая, грязная, зубы гнилые. «Увези меня в своем „джипе", – попросила она. Он рассмеялся и сказал: «Куда же ты хочешь, чтобы я увез тебя?» – «Далеко. Туда, где мой муж меня не найдет».

Немая уже знает об этом. Ее глаза под мохнатыми бровями, окаймленные мохнатыми ресницами, обладают рентгеновским даром и видят многое. Она сторожила сон своего брата Нандо, и видела в его снах стаю фламинго. Их шесть десятков, и они, как и каждый вечер, возвращаются на то место, где ночуют из поколения в поколение. Они летят устало, медленно махая крыльями в горящем на западе небе. Нандо очень молод, он один на селитряном пустынном берегу, он в рубашке, без пиджака, весь в гусиной коже от холодного бриза. Перед ним расстилается море, позади и по сторонам, насколько хватает глаз, – раскаленная белизна пустыни.

На этом берегу не живут люди, кроме старика-индейца, обладающего пронзительным голосом и скупого на слова, которому власти доверили бюрократическую работу по подсчету птиц: каждый вечер он детским почерком записывает сколько особей прилетело и точное время их возвращения, а на рассвете регистрирует время, когда они поднимутся в воздух. Такова его единственная обязанность, если не считать приставания к эпизодическим визитерам с целью получить от них добровольные пожертвования и подпись в журнале посетителей. Нандо знает его, потому что не раз останавливался здесь. Но сейчас старика нет, и за подписью к Нандо подходит девочка. Малолетняя жена старого индейца.

– Так она жена ему была или дочь?

– Жена, хотя конечно и дочь тоже.

Это продувная, ловкая девчонка, мастерски владеющая искусством выживания. Она глядит на Нандо, наблюдая за ним. Дождавшись, когда его охватит восхищение птицами, которые теперь стоят на своих длинных ногах в золотистой воде, она скользит к окошку «джипа» и в мгновение ока юркает туда, чтобы стащить чемоданчик, тщедушная и проворная, как ящерица. Нандо замечает это, хватает ее за шиворот, поднимает в воздух и трясет, как тряпку. «А ну отдай, паршивка!» – требует он, и она впивается в его руку зубами.

Он дает ей увесистый шлепок по заду, и она выпускает чемоданчик.

– Понимаешь, Немая? – спрашивает Ана Сантана. – Эта девочка была белокурая Милена, хотя тогда ее не звали Милена, и она еще не была белокурой. Нандо не мог ее забыть с того самого первого дня, когда помог ей убежать от мужа. Это из-за нее твой брат меня не любит, не любил еще прежде, чем со мной познакомился.

* * *

Черное, кроткое море ласково подбирается к ногам Раки Баррагана. Ночные крабы обследуют его обрызганное прибоем распростертое тело, но не царапают его. Луна омывает Раку голубым сиянием, и в этом сиянии видно, как кровь из его порванных вен вытекает медленно, капля за каплей, и впитывается в песок. Благоприятным расположением светил отмечена эта ночь полнолуния, ночь его смерти. Наконец есть свет и для Темного. Покой, конец его страданиям. Теперь можно произносить его имя: это больше не дурная примета и не синоним ужаса.

«Вечно пребудет море, чтобы омыть душу», – сказал когда-то Нарсисо Лирик, склонный к высокому слогу, и Рака вспомнил в час агонии эти слова. С последним дыханием он приблизился к морю и рухнул на берег. Соленая вода даровала ему прощение, и смерть возвратила благодать, в которой отказал ему этот мир: наконец он был красив и свят.

– Как его убили, холодным оружием или огнестрельным?

– Со всей жестокостью: сперва расстреляли, а потом и нож пустили в ход.

– Кто его убил?

– Фернели с его наемниками, это была кровавая оргия. Они покончили с Темным (заметьте, я говорю с «Темным», чтобы не называть гада по имени) и со всей его шайкой. Они убили семерых и после смерти искромсали их в клочья. Фернели тоже пришлось несладко, хотя он напал внезапно и со спины. Он недооценил свирепость Раки – тот убил четверых, прежде чем умереть. Среди тех четырех были двое Монсальве, братья Мани. Их звали Уго и Алонсо Луис, и они состояли киллерами под началом Фернели, потому что ни на что иное способны не были. Но не из-за них как таковых Монсальве света невзвидели. Впервые за долгое время они терпели серьезную неудачу: в одну ночь из семерых живых осталось пятеро. Вернись в свой дом тот, кого называть не след, Барраганы почтили бы его подвиг, закатив пир на несколько дней. Пожалуй и песни бы в его честь сложили, и на руках таскали бы… Хотя кто знает, Нандо никогда не любил отмечать и признавать чьи-либо заслуги. Факт тот, что Темный не вернулся в свой дом. С трудом ему удалось добраться до моря, чтобы там умереть. А трупы его дружков остались валяться на шоссе, среди разбросанных в беспорядке обломков металла и подожженных мотоциклов.

Исколотый ножевыми ударами, продырявленный как решето, истекая кровью, как Христос, неназываемый умудрился ускользнуть от своих палачей. Он бросился в кусты и скатился вниз по склону, продираясь сквозь заросли. Глаза его были слепы, уши глухи, голова в тумане, без воли и мысли. Но упорный черепаший инстинкт вел его в ночи в направлении моря, – и эта жажда прощения, безнадежное детское желание ласки дали его уже ватному телу энергию достаточную, чтобы пройти, проползти, проковылять, как избитый до полусмерти пес, на четвереньках, с километр, а то и больше, пока он не добрался до пляжа.

По пути он постепенно избавлялся от одежды, которая на нем была. Возле шоссе потом нашли его кожаную куртку с четырьмя дырками от пуль, маленькими и круглыми. Первая – на спине – на высоте правой лопатки, вторая на левом плече. Две другие – спереди, на уровне пояса.

– На другой день судебный врач произвел осмотр трупа. Он надел пластиковые хирургические перчатки и вложил персты в четыре пулевых отверстия и в двадцать девять ножевых ран.

Ниже по склону обнаружились его черные, подбитые гвоздями ботинки, какие носят полицейские: высокие, с длинными шнурками, они, конечно, порядком задержали его на смертном пути. Ведь ему пришлось остановиться, нагнуться, скоординировать одно за другим движения рук, и только тогда он смог разуться. Еще в нескольких метрах лежали печальной грудой его скомканные штаны. Его лелеемое оружие, всегда его сопровождавшее, напротив, найдено не было. Ни пулемет, который он звал Сеньора, ни Три Кота, ни даже автоматический нож по имени Балерина.

– Так, может, Темного застали безоружным…

– Не может этого быть. Чем же он тогда убил четверых? Конечно, его оружие забрали убийцы. Воображаю себе, как Фернели вешает его на стену в качестве трофея.

Единственной собственностью, которая сохранилась у него до конца, было изображение Святой Девы Марии дель Кармен, помощницы в трудных делах и заступницы убийц, выколотое на коже против сердца. Рака достиг воды легким, невинным и нагим, как новорожденный.

Теплая ночь окутала его туманом и уняла его лихорадку. Морская соль прижгла его раны, и море зализало их. Волны умерили его жажду и потушили пламя его смятения. Самые маленькие рыбки заплыли ему в рот, пробрались в нутро и освободили его от всей той жестокости, которую он претерпел и причинил. Лунный свет короновал его бледными нимбами, а морской ангел вложил в его руку пальмовую ветвь мученичества: потому что он жил, как мученик, и потому что мучил свои бесчисленные жертвы. Целительные примочки водорослей восстановили его истерзанное тело, и полчища улиток скрепили своей слюной его разжиженный мозг. Моллюски хлопотливо сложили панцирь из раковин жемчужниц вокруг его алчного члена, а ветер мурлыкал ему в оглохшие уши свои колыбельные.

Прилив отступает, оставляя на песке его простертое тело. Море прощается с ним, едва касаясь ступней его ног. Рака Барраган подобен теперь блестящей бронзовой статуе, отрешенный от жизни, избавленный от боли и вины. Он одинок, непобедим и вечен, как юный бог. «Заблудший в жизни, спасенный смертью», – гласит его эпитафия, которую ни один человек не напишет на его могиле, но которую в его честь начертали в небе светила, чтобы через мгновение она уже погасла.

* * *

Алина Жерико подрумянивает на тефлоновой сковородке шампиньоны в сливочном масле. Она никогда не интересовалась стряпней и не имела нужды ею заниматься, потому что Йела – мастерица своего дела. Но с некоторых пор она у нее возник интерес к поваренным книгам и к тем несложным рецептам, что печатаются в дамских журналах.

Сегодня, как и всегда по вторникам, она занята приготовлением еды. Она идет к холодильнику и наливает себе стакан «Кока-Колы» со льдом, возвращается к сковороде и приправляет шампиньоны солью, черным перцем и лимонным соком. Она обжаривает говяжье филе, которое намеревается в дальнейшем поместить в духовку, и долго медлит, моя свежие листья салата: ей приятно касаться их, когда холодная вода бежит по ее рукам. Ее беременность стала еще заметнее: живот торчит, не давая ей подойти ближе к мойке. Она режет помидоры, морковь, редиску. Затем приступает к сервировке стола. Она выбирает две белые салфетки с ручной вышивкой под приборы и к ним парные салфеточки для рук, достает два набора серебряных ножей и вилок. Она ставит вазу с фрезиями в центр круглого стола в столовой, приносит два бокала, корзинку с хлебом, белые с золотым ободком тарелки. Ставит на стол канделябр со свечами, и тут же снова убирает его. «Слишком романтично», – думает она.

– Кого же она пригласила на ужин в тот вечер?

Она ходит босиком из кухни в столовую и обратно – врач не сумел избавить ее от отеков ног, и она не выносит обуви. Она быстро устает и свела свои ежедневные занятия к вязанию, подготовке приданого для малыша, просмотру сериалов после обеда и фильмов по «Бетамаксу» по вечерам, уходуза растениями, заполняющими теперь ее террасу, украшению квартиры, слушанию пластинок, листанию журналов.

Три раза в неделю она ходит на курсы подготовки к родам и материнству. У нее нет друзей, и только с сестрами она иногда видится. За годы брака с Мани Монсальве она привыкла к навязанной его нелегальным положением изоляции, мешавшей ей заводить новых друзей и отдалившей от старых.

– В тот вечер Алина поставила на стол два прибора. С кем она собиралась ужинать?

Ее единственным обществом являются старуха Йела – она заботится об Алине и бережет ее денно и нощно, и адвокат Мендес – он решает все практические проблемы в ее жизни, от сгоревшей розетки до декларации о доходах, и превратился в ее наперсника и советчика. Он присутствует, охраняя ее, развлекая и успокаивая в ее одиночестве, которое иначе уже сломило бы ее, вынудив вернуться к Мани. Много раз она была на грани этого. Она уже снимала трубку – и в три часа ночи, и в шесть вечера – готовая набрать его номер и сдаться на милость победителя.

– Когда соберешься звонить Мани, позвони сначала мне, – сказал ей Мендес, – и мы все обсудим хладнокровно. Может случиться, что ты придешь в отчаяние или просто загрустишь, но ты не должна из-за этого совершить шаг, о котором будешь жалеть всю жизнь.

Алина прониклась к нему таким доверием, что спросила его, не может ли она будить его по телефону всякий раз, как ее посетит кошмарный сон о черной кобыле, – та продолжает являться ей в сновидениях, бешеная, в пене, среди других образов, порожденных чувствами вины и страха.

– В любой час ночи, – сказал на это адвокат. – Звони, и мы прогоним эту зверюгу.

Хотя он и живет в другом городе, Мендес дважды в неделю ездит в Порт. Это отвечает нуждам его работы, но прежде всего он делает это, чтобы побыть с ней. Он неуклонно посвящает ей каждое воскресенье и вечер каждого вторника.

– Так это Мендеса она ждала к ужину…

Ровно в восемь Мендес звонит в дверь квартиры. Он точно только что из-под душа, нарядный, благоухает одеколоном. На нем новая рубашка, и Алина, заметив, отзывается о ней с похвалой. Она принимает его, хорошенькая как кукла, в бледно-фиолетовом наряде, волосы ее стянуты лентой того же цвета.

– Несмотря на беременность, она продолжала оставаться королевой красоты…

Из проигрывателя звучат голоса Эдди Горме и «Лос Пачос». Они садятся за стол, он замечает, что мясо пересушено, однако говорит, что оно чудесно, съедает все и берет добавки, они болтают, смеются.

Позже, когда они пьют кофе в гостиной, она показывают ему новую кофточку, связанную для малыша. Но адвокат начинает нервничать, в мыслях у него совсем другое. Он не видит кофточку у себя под носом, и на вопрос Алины: «Тебе не кажется, что этот мятно-зеленый цвет пряжи слишком кричащий?» – отвечает невпопад. Он даже не понимает, о чем фильм, который они смотрят.

Предмет его беспокойства находится в кейсе с деловыми бумагами: там хранится нечто, что может стать ключом его счастья. Последняя деталь головоломки, которую мало-помалу собирает судьба. Жизнь отталкивает Алину Жерико все дальше от Мани Монсальве и все ближе к адвокату, и он ловит этот попутный ветер, укрепляя невидимые узы с бесконечным терпением, осторожностью, нежностью, боясь форсировать события, чтобы не потерять все, прежде, чем ситуация созреет. Он никогда не вел себя как претендент. Его тщательно выверенная роль – роль безусловного и бескорыстного друга одинокой беременной женщины. До наступления подходящего момента Алина не должна и заподозрить, что он испытывает к ней мужское влечение и безнадежную любовь; что он готов жениться на ней, увезти ее вдаль, усыновить ее будущего ребенка и растить его, как своего собственного, обожать и беречь ее, пока смерть не разлучит их… что может случится весьма скоро, если Мани примет такое решение. Мендесу все равно: он идет на риск.

– Мендесу нельзя было слишком спешить, но нельзя было и упустить момент…

Торопливость так же опасна, как и промедление. Если он не пошевелится, теперешняя ситуация застынет навек и он останется навсегда добрым самаритянином. Добрым Сан Хосе.

– Рогоносцем. Холил бы ее и лелеял, пока кто-нибудь более расторопный не увел бы ее. А что было у него в чемоданчике?

В кейсе у него последний номер журнала «Кромос». В разделе происшествий помещен развернутый репортаж «Война Барраганов с их двоюродными братьями Монсальве», посвященный ночи, когда убили Темного и его друзей. Фотографии разбросанных по шоссе трупов, обезображенных, искалеченных. Ужас в ярких красках и во всей своей мерзости. Серьезное напоминание Алине на случай, если она забыла, каков на вкус тот кровавый мир, который она хочет и не хочет покинуть.

Но это еще не все. В журнале есть и еще нечто – словно это досье собрано самим Мендесом для последнего удара, завершающего многотрудное дело убеждения и обольщения. На страницах светской хроники находится фоторепортаж о праздновании в столице некоего дня рождения.

– А как это день рождения связан с Алиной Жерико?

Именинница – сеньорита Мельба Фоукон, ей исполняется тридцать четыре, и вместе с ней на всех фотографиях появляется «процветающий предприниматель нашего побережья» Мани Монсальве. Мендес не знает, напечатаны ли эти две статьи в одном и том же номере сознательно, или это простая случайность или небрежность редактора. На первой фотографии Мельба и Мани сняты во время танца, на второй – в группе гостей, на третьей Мельба задувает свечи, еще на одной он вручает ей подарок. На двух последних снимках они обнимаются.

Согласно установившейся традиции, во все вторники, как только кончается фильм – около полуночи – адвокат встает и уходит. На этот раз – нет. Он затягивает визит, тянет время, пытаясь принять решение: дать журнал Алине или это будет только бесполезная жестокость? Он склоняется к «да», просит Алину дать ему еще кофе, склоняется к «нет», говорит о футболе, пожалуй, «да», – он говорит, что устал и откидывается на спинку кресла, нет, конечно, «нет», – он поднимается, чтобы идти.

В последнюю минуту он отваживается, достает журнал из кейса жестом, который задуман как спокойный, но получается театральным. «Ты уже видела это?» – спрашивает он торжественным тоном, хотя пытается заставить свой голос звучать естественно.

Она берет журнал, просматривает его, натыкается на фотографии убийства, потом – на фотографии дня рождения, и ее серые глаза наливаются слезами. Сначала она плачет, сдерживаясь, потом навзрыд.

– Зачем ты мне это показываешь? – возмущается Алина. – Сейчас ты уйдешь и оставишь меня расстроенной.

– Если хочешь, я не уйду, – поспешно говорит он, обнимая ее.

Они вместе садятся на обитый кретоном диван; она жарко всхлипывает, прислонившись к его плечу, слезы заливают его новую рубашку; он решается погладить ее волосы с благоговением, замаскированным под покровительство, он осушает ее лицо платком и дает ей его, чтобы она высморкалась, он притягивает ее к себе и нежно баюкает, ее и ее ребенка, и медовые реки струятся в его душе.

– Значит, ход был удачным…

Мед и млеко струятся по жилам Мендеса, когда он ощущает, как ее вздрагивающее отягченное тело прижимается к его телу. Постепенно рыдания стихают, и она начинает успокаиваться: следует продолжительный период всхлипов, затем они переходят в слабое подергивание, прерываемое вздохами, и на конечной стадии оно завершается меланхолической дремой, возвращающей ее покрасневшим глазам спокойный серый цвет.

Теперь Алина дремлет, по-прежнему на плече адвоката, и ему кажется чудом, что минуты идут, а она не отодвигается, словно решила свить себе гнездышко на его большом и рыхлом сорокалетнем теле.

– Мне предлагают хорошее место в Мексике, – роняет он невзначай. – Тебе нравится Мексика?

– А теперь еще и ты уедешь! – негодует она, и плач едва не начинается снова.

«Но я возьму тебя с собой, если хочешь», – уже готов сказать Мендес, но медлит: это прозвучало бы отвратительно корыстно. Лучше подождать до завтра, или до послезавтра. Сейчас надо только лелеять ее в объятии, обожать без слов, гладить ее каштановые волосы, неторопливо, без вожделения, пока она не скажет, что устала и хочет идти спать.

– Так пробило два часа ночи. Мендес вышел, убежденный в своей победе. Наконец он завершил кропотливое вышивание последним стежком. Оставалось только закрепить его прочным узлом. Но он счел разумным отложить это до другого дня.

– На улице он взял такси и попросил отвезти его в свой отель. Он был так счастлив, что заплатил таксисту двойную цену.

Уже четыре часа утра, но адвокат вертится в постели, не в силах заснуть от возбуждения. Его ожидание так лихорадочно, что у него горят виски. Он мысленно переживает раз за разом недавнюю сцену, чтобы убедиться, что она произошла, чтобы запечатлеть ее в памяти. Его пальцы вспоминают гладкость Алининой кожи, его ноздри помнят земляничный запах ее шампуня, он все еще чувствует на шее влажное тепло ее дыхания, а спина еще хранит ощущение тепла ее длинных и прекрасных рук.

Вдруг его прерывает внезапный телефонный звонок. «Это Алина», – инстинктом чувствует он.

– Это была Алина?

– Да, да, она.

Мендес снимает трубку и произносит сдавленное и влюбленное «Алло» – оно идет из глубины его души, выражая безмерное обожание, бесконечную признательность, обещание вечной любви.

– Я только что звонила Мани, – говорит Алина. – Потому что я хочу вернуться к нему.

– Что?!

Алина повторяет только что сказанные слова.

– Ты с ума сошла? Хочешь, чтобы твой ребенок рос среди убийц, и чтобы его тоже убили? – адвокат повышает голос, теряет контроль над собой; он употребляет слова, каких никогда прежде себе не позволял; он чувствует ужасную боль в груди, словно от инфаркта. Он пытается вновь обрести достоинство и добавляет: – Подожди, не предпринимай ничего, если хочешь, я сейчас же к тебе приеду…