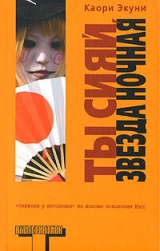

Текст книги "Ты сияй, звезда ночная"

Автор книги: Каори Экуни

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)

Луна полуденная

В последнее время Секо пребывала в серьезной депрессии. Практически постоянно размышляла о чем-то, мрачно молчала, глядя в пустоту. Когда я меньше всего ожидал – срывалась на агрессивные или отчаянные выходки. И тут же – в мгновение ока – глаза ее наполнялись беспричинными, мучительными слезами, а обращенный ко мне взгляд становился душераздирающе беспомощным. Вообще-то свои светлые и черные полосы бывают у всех нас, но Секо слегка впадает в крайность. Я уже понял: нельзя реагировать слишком остро, не стоит выказывать тревоги или волнения… и вообще, Секо мне нравится такая, какая есть! Однако я поневоле все чаще принимаюсь гадать: уж так ли это было правильно – столько времени пускать все на самотек? Ее попытка исправить ситуацию с помощью своего старого врача, ее появление у Кашибе – нож мне в сердце! Почему она всегда выходит на бой в одиночку?!

– О чем думаешь? – лениво спрашивает Кон. Я лежу у него в постели – узенькая, неудобная кровать, комковатый, старый матрас, полосатые простыни… Я – в постели у Кона. – Погоди, дай сам догадаюсь. – Кон, усевшись на полу, подстригает ногти на ногах. – О своей мамаше, да? Ты говорил – во время обеденного перерыва она заявилась в больницу.

– Неверно.

Слева от подушки на будильнике Кона высвечивалось время – час ночи. Электрический будильник с огромным дисплеем и звонком такой силы, что прямо по нервам бьет. Рядом с будильником – настольная лампа и кактус в горшке.

– Обязательно мне было об этом напоминать? – ворчу. – Нет, я думаю про Секо. Я очень за нее беспокоюсь. С каждым днем она становится все более нестабильной.

– Меня это ни капельки не удивляет, – заявляет Кон с обычной своей беспечностью, сворачивая салфетку, в которую собирал обрезки ногтей. – В смысле – очень даже нормальная реакция на то, как от нее гуляет муженек. У кого хочешь крыша поедет!

Я смотрю на стройную голую спину Кона и швыряю ему его футболку, смятую, небрежно сброшенную на кипу шмоток у кровати. Кон преотлично знает, какой эффект на меня производит его тонкое загорелое тело.

– Надень. Простудишься.

Он встает во весь рост, одетый лишь в лунный свет, что пробивается полосками сквозь задернутые шторы, и тень его, удлиняясь, растягиваясь, ложится перед ним на пол.

– Ну, извини, конечно, но я люблю ходить голым.

Пока я принимаю душ, вспоминаю, какое серьезное лицо было у матери, когда она сегодня заехала в больницу.

– Я слышала, что процент успехов весьма высок, – сказала она. – Почему ты тянешь время? Если ты не объясняешь нам причину, как ты можешь рассчитывать на наше понимание?

Она все говорила и говорила об искусственном оплодотворении – о том, насколько это безопасно, о том, насколько увеличился за последнее время процент положительных результатов. А напоследок выдала длинную темпераментную речь на тему невероятно важной роли детей в семье и многочисленных радостей, которые они приносят в родительскую жизнь.

– Я уверена – ее родители тоже надеются, что вы скоро заведете ребенка. – Матушка выдержала паузу и выдала тяжкий, драматичный вздох. При этом она трагически взглянула на пепельницу на столе. – Когда я думаю, какого счастья ты лишаешь бедняжку Секо, боль прямо к сердцу подступает. Пойми: если они когда-нибудь узнают, это приведет к немедленному разводу.

– Господи, мама… – Я сел за стол напротив нее и взглянул ей прямо в лицо. Матовая кожа. Тщательно выщипанные брови. Тонкие подкрашенные губы. Красивая родинка чуть ниже правого глаза. – Мы просто пока не готовы, – сказал я. – Мы с Секо пока не чувствуем, что готовы стать родителями.

По мамочкиному лицу разлилось странно удовлетворенное выражение.

– Но ведь именно для этого и существуем мы, – сообщила она с нежной улыбкой. – Мы поможем, чем только сможем. Это нормально, понимаешь? Все сначала нервничают.

Меня обдало ароматом ее вечных духов, и желудок сжало тошнотой…

Я выхожу из ванной. Кон жужжит своей соковыжималкой. Избранный им в качестве эликсира здоровой жизни свежий овощной сок, смешанный с яичными желтками.

– И как тебе понравилась смазка? – спрашивает он. Кон купил новый любрикант с ароматом лайма и мяты – пользоваться, когда мы занимаемся любовью. Раньше я настаивал на кремах без запаха и сегодня поначалу сильно возражал против ароматизированной смазки, особенно против такого сильного запаха, как мята, которая, как я полагал, намертво въестся в кожу. – А тут, между прочим, написано – стопроцентно натуральные ингредиенты, безопасные для кожи, – сказал Кон, и по итогам я согласился-таки попробовать. – Ничего она, правда?

Я бормочу что-то, выражающее согласие, и вытаскиваю из холодильника бутылку «Эвиана». Секо поехала к родителям. Если честно, пойти к Кону и остаться у него ночевать – это как раз ее идея, по ее мнению, я слишком давно у него не был.

– Я скорее всего переночую у родителей, – отрезала она на мои возражения. – Уверена, папа с мамой будут счастливы меня принять. Я, знаешь ли, действительно их единственная дочь.

– О чем на этот раз задумался? – спрашивает Кон.

– Так, ни о чем, – говорю, но он на это не покупается. Смеется и искоса посматривает на меня своим обычным взглядом, яснее слов означающим: «Да ну?»

– Слышь, Муцуки, а может, тебе просто начать спать с Секо? – говорит он довольно небрежно, но что-то в его голосе подсказывает мне – он совершенно серьезен.

Я обалдеваю так, что просто не знаю, как отвечать. А потом изумление переходит в злость. В настоящую – как смеет он говорить подобное?! – злость.

– Не сочтешь ли за труд прекратить шуточки на эту тему? – шиплю я.

– Тебе что, совсем ее не жалко? – спрашивает он. – Нет, правда, я бы не возражал. Я ж не из тех мелодраматических педиков, которые считают омерзительным весь женский пол!

Он переливает свежесостряпанный густой, зеленый напиток в чашку. Глядит на меня с торжеством.

– Ты небось и не пытался ни разу, да?

Я убедительно прошу его сменить тему. Отхлебываю глоток своего «Эвиана», но сегодня ночью он кажется мне совершенно безвкусным.

– А покрепче у тебя ничего нет? – спрашиваю.

– Алкогольного? Кажется, полбутылки джина где-то завалялось…

Он говорит:

– Хочешь посмотреть кино? – Достает кассету – какой-то дешевый американский полицейский боевик. – Тут классные автомобильные погони!

Джин, значит. Жалко, кюммеля нет, думаю я. И сам удивляюсь, почему мне пришла на ум эта мысль, – я и услышал-то о таком рецепте впервые совсем недавно!

Короче, мы устраиваемся на полу перед телевизором и смотрим, как паршивый боевичок Кона с грохотом несется к оглушительной развязке. Он попивает свой овощной коктейль, я потягиваю свой джин со льдом. Всего лишь – очередной бессмысленный, кровавый фильм, которые Кон, похоже, любит до безумия.

От Кона я уехал в четыре. Дороги были пусты. Отлично, думал я, к пяти как раз доберусь домой, как следует отмокну в ванне, потом позавтракаю по-человечески.

В конце концов, хотелось начать день нормально, даже если сегодня суббота и делать нечего.

Бледный свет раннего утра уже омывал небо, луна и звезды казались лишь гаснущими огоньками в быстро исчезающей тьме. Уличные фонари неуверенно мерцали. Это возвращение домой на рассвете напоминало о днях студенчества, когда я проводил все ночи у Кона и возвращался, пока весь остальной мир еще спал и видел сны. Одно за другим возвращалось многократно виденное раньше – луна в светлеющем небе, бледная и призрачная, над придорожными ограждениями, зеленые телефоны «скорой помощи» через каждые несколько миль, дорожные знаки. Я вел машину – и чувствовал, как возвращаюсь назад в прошлое.

У дверей я снял туфли и шагнул в квартиру. Вошел в гостиную. И обнаружил слева, у самой двери, Секо, съежившуюся на полу.

– Эй! – заорал я изумленно.

Никакой реакции. Сразу было заметно: она плакала. Нигде не горело ни единого огня.

– Я дома!

– Добро пожаловать, – сказала Секо.

Лицо ее напоминало неподвижную маску. Она даже не шевельнулась – все так же упорно смотрела на Сезанна на стене.

– Ты что, не поехала к матери?

– Я поехала. Но быстро вернулась.

Господи, она выглядела не просто подавленной – замученной! Даже воздух вокруг нее – и тот словно застыл, тяжелый, удушливый.

– Ты просидела здесь всю ночь?

– Я пела лиловому человечку. А потом он сказал, что тоже споет для меня. И я сидела, ждала, ждала – а он так ничего и не спел.

Я все еще пребывал в шоке. От кончиков пальцев отливала кровь.

– Секо?

Секо смирно сидела, немигающий взгляд устремлен прямо перед собой – на картину. Ну и что мне теперь-то делать? Отнести ее в постель? Попытаться обсудить с ней случившееся? Может, ей полегчает после ванны? А может, напоить ее горячим молоком?

– Я шучу, – сказала Секо с совершенно серьезным лицом. – Он всего лишь картина. Он не может петь.

Она встала и пошла на веранду. Должно быть, просто хотела убраться подальше от меня. Я вечно все преувеличиваю, из всего создаю проблемы.

– А звезды все еще видно. – Она достала телескоп и смотрела в него. – Но они такие бледные, слабые. Ни на что нельзя рассчитывать, ведь правда? На луну и звезды – и то нельзя.

Что за дьявольщина?! Совершенно сбитый с толку, я переоделся. Вымыл руки. Сварил кофе. Секо все еще смотрела в телескоп. Я почистил туфли. Поставил их на подставку для обуви. Стряхнул пыль с костюма. Повесил его в шкаф. Налил кофе в наши большие утренние чашки. Выглянул на веранду. Секо по-прежнему стояла в той же позе, сгорбившись у телескопа.

– Секо! – позвал я громко.

Никакого ответа. Поразительно, и как это ей только удается – так долго стоять согнувшись и не чувствовать боли в спине! Я сходил принести себе стул. Утро было еще совсем ранним, на веранде чувствовался холод. На весну не походило совершенно!

Все еще прилепившись одним глазом к телескопу, Секо проливала слезы в полном молчании – ни всхлипов, ни стонов, ни даже икоты. Воздух словно звенел от странного напряжения.

– Секо?

Я обнял ее сзади и попытался оторвать от телескопа… совершенно безрезультатно. Она напружинилась и вцепилась в телескоп как ребенок. Теперь она уже всхлипывала.

– Оставь меня в покое, все в порядке, – сказала она в перерыве между всхлипываниями слабеньким, надломленным голоском.

И вдруг – словно плотину прорвало. Она взвыла. Слезы хлынули потоком. Она полностью сдалась на милость рыданиям, утратила последние силы к сопротивлению. Я на руках отнес ее в комнату. Я говорил с ней – тихо, мягко. Я пытался вытянуть из нее хоть жалкое подобие ответа.

– Да что случилось-то? – спрашивал я. – Прошу тебя, ну, перестань!

Никакой реакции.

Я отхлебнул кофе. Спокойно, Муцуки, спокойно.

– Почему бы тебе просто не объяснить мне, что случилось? – сказал я.

Секо напряглась как струна, и плач ее оборвался. Вскинув залитое слезами лицо, она смотрела на меня в упор.

– Не смей общаться со мной в докторской манере! – В глазах ее горела ненависть. – Я, знаешь ли, пока что не одна из твоих больных!

Секо вырвала у меня из рук чашку. Залпом выпила кофе.

– Вот что… – Она гневно отерла рот тыльной стороной руки. Она пылала, кипела от ярости, которую не способна была выразить. – Решил, значит, что у меня реально крыша поехала? Подумал – ах, у нее серьезные проблемы, раз она всю ночь ждет, пока запоет лиловый человечек?! Вот теперь баба точно с катушек слетела, да?! Голову положу – так и подумал! Но только все совершенно не так… – Она заплакала снова. – Как же до тебя не доходит, Муцуки, ведь все же совершенно не так… – Она повторяла и повторяла это, икая и шмыгая носом, между всхлипами. Ей было так плохо, что она даже не могла выговорить связную фразу. Ситуация на всех парах мчалась к подлинной трагедии.

– Я понимаю, понимаю, все хорошо. – Я присел рядом с ней на корточки, ожидая, когда она перестанет плакать. – Я тебе сейчас ванну сделаю горячую. Давай так – сначала ты немножко согреешься, а потом я завтрак нам приготовлю.

Пока Секо сидела в ванне, я приготовил завтрак. Сначала думал разогреть ей ее любимые булочки, но решил не рисковать обвинением, что, дескать, обращаюсь с ней как с инвалидом, нуждающимся в особом уходе. Так что вместо этого остановился на поджаренном хлебе с сыром и салате. Достал бутылку безалкогольного шампанского (меньше двух градусов, для детских праздников) и поставил охлаждаться в морозилку. В заграничных отелях я частенько видел – в меню на завтрак предлагается шампанское, вот и попробовал это однажды у себя дома. Секо пришла в восторг, и с тех пор шампанское к завтраку стало одной из наших маленьких традиций.

Секо принимала ванну целых два часа. Она всегда любила понежиться в воде подольше, но в принципе время, проведенное ею в ванне, было обратно пропорционально тому, насколько счастливой ощущала она себя в настоящий момент. Чем хуже настроение – тем дольше купание. Зато вышла она оттуда, надо признать, куда более спокойной. На ней были старенькие, вытертые джинсы и белая футболка. Она вытерла волосы полотенцем. Плюхнулась на диван. Я при помощи взбивалки для шампанского вызвал к жизни некоторое количество пузырьков и протянул ей изящный бокал с прозрачно-золотистым напитком. Она неторопливо отхлебнула.

– О-о, спасибо, так здорово, – произнесла она без всякого выражения.

– Как твоя мама? – Я всего лишь пытался завязать разговор, но и этой мелочи хватило, чтобы Секо нахохлилась и снова замкнулась в себе.

– Замечательно.

– А папа твой тоже дома был?

Она жестко взглянула на меня. Глаза сверкнули протестом.

– Мои родители поживают прекрасно. Нанако и Фава Бин тоже были дома, и у них все тоже – лучше не бывает. – Она совершенно явственно давала мне понять, что больше не желает обсуждать эту тему.

– Ясно, – сказал я мягко, откидываясь на диван.

Нанако и Фава Бин – пара яванских воробьев, любимцев ее отца.

– Вчера вечером мне твоя мать звонила, – небрежно сообщила Секо, подцепила кусочек хлеба с сыром и принялась пристально его изучать. – Просто хотела узнать, как у нас дела, вот и все.

Моя мать?! Так. Теперь уже напрягся я. Но больше по этому поводу Секо не сказала ничего. Съела тост и запила шампанским.

– Расскажи про Кона, – сказала она. – Расскажи, как вы ссорились.

– Господи, да что рассказывать-то? Мы так часто ссорились…

Она потребовала:

– Расскажи про ваш самый жуткий скандал.

– Про самый жуткий, значит… Кон тогда еще в школе учился, классе в восьмом, наверное, – начинаю. – Одна девочка была по уши в него влюблена, и вот приходит она как-то раз ко мне и просит – помоги! Мы с Коном тогда по соседству жили, буквально дверь в дверь. Мне эту девчонку жалко стало, я и пообещал им устроить свидание. Как же я умолял Кона согласиться… Ну, один раз, единственный, просто погуляй с ней, хоть ради меня! Только – ты же Кона знаешь! Он говорит – нет и еще раз нет, не желаю и не пойду. Короче, ты представляешь. Тут я и говорю – ладно, а если я тоже с вами пойду, тогда как? И вот таким манером удается мне его уломать, с большим трудом. Он, видно, и вправду тогда решил, что мне делать нечего, только тащиться третьим лишним на чье-то свидание. Вот… прихожу, значит, я к ним, с заранее заготовленными извинениями: что-то у меня там такое случилось, простите, ребятки, но я вас пасти никак не смогу. И у Кона сносит крышу. Он бросается ничком, прямо посредине наземного перехода, и отказывается вставать, пока я не поклянусь, что пойду-таки с ними. А вокруг нас – бешеные гудки машин. А несчастная девочка, влюбленная в Кона, – в полном осатанении. Можешь себе представить? Иногда с Коном ох как нелегко дело иметь… И вот сидит он там, прямо на мостовой, и исступленно орет: «Подонок ты! Обещание сдержать – и то не способен! Люди так не поступают!» Я говорю – хорошо, как скажешь, так и будет, только давай уберемся с проезжей части, это тебе не парк, сидеть опасно. Переходим наконец на тротуар, я говорю ему – ладно, я пошел, завтра увидимся. Он на это даже не заорал – зарычал, как зверь, и набросился на меня с кулаками. Я обалдел. Ты понимаешь, он же мальчишка был, совсем ребенок, и вдруг – такая дикая ярость, я его удержать пытаюсь – и не могу… В конце концов у нас самая настоящая драка вышла – мы действительно друг другу морду бить стали. Нас даже в отделение забрали, со всеми вытекающими последствиями. Теперь, когда вспоминаю, понимаю – хуже всего в этой истории досталось той бедной девочке. Она в участке плакала безостановочно.

– Жалко бедняжку. Когда тебе сердце разбивают – всегда хреново, – заметила Секо с неожиданным чувством. – А когда это все случилось, вы, братцы, уже любовниками были?

– Стали сразу после.

– Ого. – Она смотрела прямо перед собой, похоже, погруженная в воспоминания. – Долгая же у вас с Коном история.

Что отвечать на это, я не знал, так что просто откусил от своего бутерброда.

– Знаешь, а я правда люблю Кона, – сказала она внезапно и подлила себе еще безалкогольного шампанского. Подождала, пока я его взболтаю. Неторопливо отхлебнула. – Плохо, что Кон тебе ребенка родить не может, да?

Я чуть на пол не сел. Дара речи лишился – причем довольно-таки надолго. Ударило пониманием, по какому поводу ей моя мамаша звонила.

– Выкинь из головы все, о чем болтала моя мать.

Личико ее окаменело.

– Мне и Мидзухо советовала ребенка родить, когда мы с ней последний раз разговаривали. Сказала – это совершенно естественно. Даже доктор Осьминог – и он туда же! Но он и про замужество слово в слово то же говорил. Какие люди странные… Почему все они заставляют меня рожать ребенка? – Против всех моих ожиданий, Секо не заплакала. – Я бы так хотела, чтоб у нас все оставалось как раньше!

– Так и останется, – сказал я.

– Когда я к маме в гости пришла, она сказала – я просто эгоистка. Сказала, это нечестно по отношению к тебе. И по отношению к ним – тоже.

– Ложь, – сказал я, но Секо уже не слушала.

– Мы дико поругались. Я не захотела оставаться ночевать, вот и вернулась домой. Но тут, часов в девять, твоя мама позвонила. И сразу начала – почему мы не поговорим с доктором Какие насчет искусственного оплодотворения, почему то, почему се… – Лицо Секо сделалось обиженным и растерянным одновременно. – Что с ними творится, с этими людьми? Почему все просто не может оставаться как есть? Нам с тобой так нормально живется!

Что бы ни имела она в виду под «нормально», уверенность, с которой она выдала это заявление, резко заставила меня ощутить себя белым и пушистым.

Секо собрала тарелки.

– Я пойду посплю немножко, – сказала она, поднимаясь. – Слушай, а ты спать не хочешь? Я тебе простыни поглажу…

– И правда, отличная идея! Давай-ка мы оба малость поспим. – Я отнес тарелки в раковину. – Только насчет утюга – не надо, не мучайся. Уже тепло стало.

Гладить простыни – моя чисто зимняя привычка. Ответа я не услышал, поэтому выключил воду и крикнул:

– Простыни гладить не надо, ладно?

Ответа, как и раньше, не было. Я обернулся. Секо по-прежнему стояла в углу кухни.

– Ты что, все время здесь была?

– Ты сказал: гладить простыни – моя обязанность. – Секо говорила с выражением полного отчаяния. – Если простыни будут слишком горячие – подожди, пока остынут. Я помню: ты говорил, ты любишь гладкие, туго натянутые простыни!

– Да, конечно, ты права, – пролепетал я.

А что оставалось делать, раз она пришла в такую ярость? Только согласиться. Личико, целеустремленно-жесткое еще секунду назад, тут же беспомощно сморщилось. Она такая маленькая, бледная, слабенькая… Секо пошла в спальню гладить свои драгоценные простыни. Провожая ее глазами, я четко осознавал: это из-за меня она бьется, из-за меня ее все глубже загоняют в угол. И осознание этого разрывало мне сердце.

Клетка из водяных струй

Я уже сто лет не бывала в парках развлечений. И вот – стою возле кассы у входа, наблюдаю за проходящими мимо семействами, парочками и стайками хихикающих школьниц. По идее Муцуки со мной пойти собирался, но рано утром ему кто-то прислал сообщение на пейджер, пришлось бросать все и сломя голову нестись на работу.

Муцуки – врач-терапевт, так что на пейджер ему сообщения кидают очень редко. В большинстве срочных случаев – автокатастрофы там, перитониты – срочно нужны хирурги. В основном бывает так: запищал его пейджер – значит, состояние кого-то из пациентов резко ухудшилось. А поскольку чаще всего Муцуки работает с престарелыми больными, смысл фразы сводится к тому, что человек умер. Муцуки, когда кто-то из его пациентов умирает, потом сутками как зомби ходит, и аппетит у него тоже пропадает. Ему так плохо, как будто в каждой из смертей этих он лично виноват. И говорит, говорит, как ему стыдно, что не сумел ничем помочь умершему… Чувство профессиональной ответственности в полной красе. А у меня в таких случаях – абсолютно противоположная реакция. Я обвиняю не врача – пациента. Просто подлость – заставлять такого порядочного, доброго человека, как Муцуки, безжалостно себя мучить! Скверно, наверное, с моей стороны – думать так, но ничего с собой поделать не могу. Все равно что вызвать умершего (то есть его дух) на пару очень ласковых слов на школьном дворе после уроков. Хочешь загибаться – загибайся, дело твое. Но Муцуки моего не смей в это втягивать!

Короче, как только мне стало ясно, что у Муцуки ничего не получится, идея прогуляться в парк развлечений сразу же стала терять свою привлекательность. Я тоже хотела отказаться, но Муцуки прямо умолял – не надо! Заявил: это некрасиво, так подставлять Мидзухо, – ну, я в конце концов и согласилась пойти, стою теперь, жду ее. Размышляю – а может, день на свежем воздухе и принесет мне пользу? Может, удастся хоть ненадолго забыть свои неприятности? Мамочка меня в последнее время до белого каления доводит. Мамаша Муцуки, уж коли на то пошло, – тоже. Только вот… я уже начинаю серьезно раскаиваться, что согласилась. Какого черта я вообще тут делаю, возле этой идиотской билетной кассы? Парк развлечений по другую сторону ограды, похоже, раскинулся на весь белый свет гигантской выставкой ярко окрашенной стали. Бравурная музыка, во все стороны несущаяся из динамиков, только ухудшает ситуацию. Все так вымученно, так неестественно!

– Секо-чан! – зовет меня кто-то сзади. Голос из времен строительства египетских пирамид. Оборачиваюсь – мне радостно машет Ханеки! – Давно не виделись, да? – На нем – джинсы и рубашка-поло, на долговязой, худощавой фигуре болтается полосатый пиджак.

Рядом стоит Мидзухо. Вид у нее неловкий, похоже, она не знает, что сказать.

– Мы чисто случайно столкнулись… Я подумала – может, нам всем вместе?..

Ага. Как же! Люди постоянно только тем и занимаются, что в гордом одиночестве таскаются по паркам развлечений!

– Здравствуйте, как поживаете? – вопит Юта. Уж не знаю почему, но приветствия этого сорвиголовы всегда отличает редкостная формальность. Классическая вежливость – вне зависимости от ситуации. Никакого чувства момента. – Здравствуйте, как поживаете? – вопит он еще громче. Совершенно очевидно – не собирается сдаваться, пока я не выжму из себя хоть какой-нибудь ответ. Его невинная самоуверенность действует мне на нервы. Я отвечаю на приветствие, он вцепляется в мою правую руку и крепко стискивает пальцы.

– А ты совсем не изменилась, – тихо говорит Ханеки.

Без всякой видимой причины отводит глаза и смотрит в землю. Вечная его манера. Волосы его относит назад ветром. Обнажается лоб – такой же нахмуренный и озабоченный, как всегда. Странно даже думать – неужели когда-то я обожала смотреть на этот наморщенный, старческий лоб? Все так же создается ощущение, что телом ты, понимаешь ли, здесь, а душой – где-то там, в высших эмпиреях.

– Ты тоже совершенно не изменился, – отвечаю.

Ужасно хочу сказать ему, что не имею ни малейшего представления, о чем он болтает, но вовремя прикусываю язык. Посылаю Мидзухо взгляд, в котором ясно читается: ты о чем, черт тебя дери, вообще думала?!

– Я слышал, ты теперь замужем?

Смотрю вниз, на ноги Ханеки, – и невольно улыбаюсь. Ни капельки не изменился. Высокие, по щиколотку, ботинки черной кожи. Он из них никогда не вылезал. Я миллион раз ему говорила, что думаю по их поводу, только плевать он на мое просвещенное мнение хотел. Лето уже, время – за полдень, в парке – жара страшная, а он – все равно в ботинках. И несладко ж, наверное, приходится его несчастным ногам!

– А где же наш господин Минамидзава? – оборачиваюсь я к Мидзухо.

Что вообще сегодня происходит с мужьями?!

– Решил остаться дома. Сказал – так умотался, что пальцем шевельнуть не в силах. Сама знаешь, какие они, эти бедные, вечно переутомленные государственные служащие!

– Да уж…

Покупаем билеты. Идем в парк. О Муцуки Мидзухо не спрашивает.

Странные они, эти парки развлечений. Даже если сначала идти не хотелось до чертиков, потом чаще всего входишь в азарт и, сама того не замечая, начинаешь получать удовольствие. Выбора нет, что ли? И ведь не то чтобы там было как-то особенно весело, нет… просто есть в парках развлечений нечто практически навязывающее тебе правила игры. Нечто требующее стопроцентной сосредоточенности и полной самоотдачи. Мы стоим по очередям и отважно покоряем карусель за каруселью. К моему изумлению, Ханеки и Юта отлично нашли общий язык и на пару радостно носятся от аттракциона к аттракциону.

– Надо же, я его всегда считала декадентствующим юношей с театральными замашками, а он, оказывается, очень даже жизнерадостный, – замечает Мидзухо.

Декадентствующий? С чего она это взяла? Я, пораженная до невозможности, смотрю ей в лицо.

– А он и есть жизнерадостный, – отвечаю столь напряженно и настойчиво, что голос мой звучит почти негодующе. Так, будто в подтексте моих слов: «Как ты смела не замечать этого раньше?!»

Мидзухо, в свой черед, глядит на меня изумленно. На ней – темные очки, помада на губах – ярко-рыжая, накрашена она много сильнее обычного. Бежевая шляпа надвинута на глаза – по крайней мере злокозненные ультрафиолетовые лучи и под нее не проникнут, и пусть весь мир это знает!

– Эй, смотрите! – Ханеки и Юта увидели кого-то в костюме огромного мохнатого зверя и теперь, подпрыгивая от возбуждения, с криками машут нам.

Ненавижу этих идиотских маскарадных персонажей, но, полагаю, в парке развлечений встреча с ними – неизбежное зло. Гротескно непропорциональные разъемные тела, искусственные улыбки, нелепая походка – для меня это просто кошмар. Мидзухо, я знаю, того же мнения, но это не мешает ей немедленно выудить из висящей на плече соломенной сумки камеру, яростно замахать в ответ и помчаться к ним.

Сидим за столиком под огромным зонтом. Обедаем пиццей и лимонадом. Верите или нет, но во всем парке развлечений я даже жалкой баночки пива не нашла. Как будто целый день протаскаться с дитятей в поводу для меня уже не акт героизма!

– Ладно. Шутки шутками, но, может, пора все-таки объяснить мне, что тут реально происходит? – спрашиваю, терзая зубочисткой оливки, выловленные из пиццы.

Общее молчание. Понимаю, что сейчас наилучшая стратегия – начать допрос с Мидзухо.

– Ты знала, что Муцуки не придет, так? – начинаю, стараясь, чтоб это прозвучало как можно беспечнее и равнодушнее. – И попросила прийти вместо него Ханеки?

Лицо Мидзухо сделалось очень серьезным.

– Да. Все так и было. – Она снимает шляпу и очки.

Мне бьет в глаза солнечный свет, отраженный стальной окантовкой столика.

– Зачем?

– Зачем? Да что же в этом плохого? – Это уже Ханеки. – Да мы же сто лет не виделись, а сейчас отлично проводим время, правда? – В поисках поддержки он смотрит на Юту, но тот, похоже, не замечает. Мордашка его до ушей перемазана в кетчупе от пиццы.

Бессмыслица какая-то. Что Мидзухо в голову ударило? Я даже представить себе не могу.

– Кто-нибудь хочет на «Падение в Атлантиду»? – спрашивает Ханеки.

Пока что мы его обходили стороной, Юте еще нельзя кататься на такой скорости, но у меня, честно говоря, этот аттракцион любимый. Ханеки великолепно это знает, вот и старается пробить брешь там, где стена тоньше. Ненавижу, когда он меня читает, как книгу открытую! Отвечаю молчанием.

– Правда, ребята, сходили бы, – советует Мидзухо.

Ханеки встает. Улыбается Юте:

– А ты пока раскрути мамочку на мороженое или на сладкое!

«Падение в Атлантиду» – совсем близко. По сути, едва не следующая калитка после пиццерии. Думаю – ну, может, все не так уж страшно. Может, он и предложил-то только потому, что идти недалеко. Непонятно почему, становлюсь от этой мысли много счастливее.

– Гуляю так с чужой женой… смешно. – Ханеки садится, пристегивает ремни. Нельзя не согласиться, – действительно странновато. Пристегиваюсь подле него. Если посмотреть сбоку, – точь-в-точь Ханеки, которого я знала когда-то, в те дни, когда он меня на машине возил. Те же бледные, узкие губы, те же тонковатые волосы. Всегда удивлялась – почему он просто не пострижется покороче? Мимо нас проносится замученный служитель, проверяющий ремни безопасности. – Твой муж… какой он?

– Ой, он ужасно милый!

Вместе с этими словами на меня наваливается депрессия. Скверно, неправильно – говорить о Муцуки так небрежно. Так, словно его ничего не стоит описать в одной банальнейшей фразочке «Ой, он ужасно милый!». Нет, Муцуки – это много большее, это… это что? Я в растерянности. У меня не хватает слов. Как прикажете рассказать о Муцуки чужому человеку, пожелавшему узнать, каков он?

– Давненько я не видел этого выражения, мисс Нахмуренные Бровки, – комментирует он.

Раздается громкий гудок, и мы с грохотом трогаемся. Я вцепляюсь в ручку сиденья.

– Эй, ты что? Мы ничего плохого не делаем, перестань, пожалуйста, сидеть с таким видом. Я тебе всю жизнь повторял: ты – дикарка, и это – одна из черт, которые меня в тебе особенно привлекают!

Я, как и обычно, совершенно без понятия, что он имеет в виду. А «Падение в Атлантиду» – замечательная штука. Ожидание и предвкушение, пока мы медленно взбираемся вверх, все выше и выше; бешеная скорость, с которой обрушиваемся вниз; дыхание, срывающееся на нежданных крутых поворотах, когда вас трясет, как завтрак в школьном ранце; бьющие в лицо потоки воды… Я наслаждаюсь каждой секундой! Солнечный свет отражается от серебристых ручек. Слепит глаза. Смотрю вниз, на огромные черные ботинки Ханеки. Их стопроцентно уже десятки лет не чистили, на них налипла грязь, покрытая свежим слоем пыли. Для Муцуки такое было бы немыслимо!

Мы медленно плывем к остановке, тормозим на месте, с которого аттракцион начинается. Слышится восторженный гомон людей, расстегивающих ремни безопасности и вылезающих из кабинок.

Ханеки, склонившись ко мне, что-то говорит, и я еле разбираю слова, почти утонувшие в шуме и гаме вокруг:

– Неужто мы не сможем встречаться с тобой вот так, хотя бы изредка? Просто – как добрые друзья?

Он говорит не «добрые друзья», a «good friends» – по-английски.