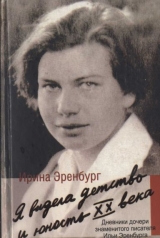

Текст книги "Я видела детство и юность XX века"

Автор книги: Ирина Эренбург

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)

Ирина Эренбург

Я видела детство и юность XX века

К читателю

Писательница Ирина Ильинична Эренбург вела свой дневник в условиях сталинского террора, во время Второй мировой войны. Она не строила тогда ни малейших иллюзий и отдавала себе полный отчет относительно возможности публикации его даже в необозримом будущем. Вот что она записала об этом 20/VIII 1944 года: «Весь этот материал никому не нужен. Пусть останется для меня. Или для потомства».

Когда в период гласности увидели наконец свет многие «крамольные» произведения, Ирина Ильинична вспомнила о своем дневнике. В 1989 году она написала воспоминания «Мое детство», охватывающие период ее жизни от приезда из Франции в Россию и до возвращения во Францию в 1924 году. Этот раздел как бы восполнил недостающий этап в ее литературном цикле – автобиографической трилогии: «Мое детство» – «Записки французской школьницы» – «Мой дневник во время войны». Воспоминания и военный дневник касаются двух важнейших периодов жизни И. И. Эренбург, самых тяжелых – Первая мировая война – революция и Великая Отечественная война. И в обе эти войны она хлебнула сполна.

Летом 1995 года Ирина Эренбург сокрушенно сказала: «Не могу пристроить мой дневник. Ни здесь, ни в Америке… не получается. Может быть, в Израиле? Попробуй…»

Машинописная копия рукописи содержала два раздела: «Мое детство» и «Мой дневник во время войны». В последний автор включила подаренный ей чужой «Дневник партизанки» – разведчицы-диверсантки Васены. Дневник Ирины Эренбург сам по себе настолько значителен, что поначалу казалось, что дневник Васены тут не совсем уместен. Однако автор книги именно так скомпоновала два дневника, и надо полагать, в этой идее был хотя трудно объяснимый, но глубокий смысл. Может быть, дело в некоторой схожести и характеров, и судеб авторов обоих дневников, и судеб людей, окружавших их, будь то в тылу и на фронте, будь то в лесах Белоруссии. Васена, по-видимому, студентка начальных курсов медицинского института, человек честный, абсолютно лишенный националистических тенденций, бесстрашный и глубоко ненавидящий фашизм.

«Дневник партизанки» – ценнейший исторический документ. Это, по сути, летопись партизанской борьбы в Великую Отечественную войну на оккупированной территории Белоруссии, которой руководили Лукин, Федоров, Кашура. В описываемое время мне, 12-летней девочке, чудом удалось пробраться через заставы эсэсовцев в труднодоступные болотистые места. Я набрела в лесу на партизанский отряд и на протяжении 8 месяцев была свидетельницей описываемых Васеной событий.

Ирина Ильинична поступила благородно и исключительно ответственно, включив этот дневник в свою книгу. Жаль было бы такой хороший и важный материал предать забвению.

Обсуждалось, естественно, и название книги: «Разлука» или «Годы разлуки». Первоначально книга была озаглавлена – «Так я жила», но под таким названием в 1995 году вышла в Германии на немецком языке книга «So habe ich gelebt», в которую, как это выяснилось по выходе в свет, лишь частично вошел дневник (около половины, притом сильно сокращенных записей) и со значительными немаловажными купюрами.

Готовя книгу к печати, Ирина Ильинична снабдила дневник сносками (обозначены цифрами). Однако в книге оставались нераскрытыми инициалы некоторых людей, оставались без справок некоторые упомянутые лица. Пробел этот удалось восполнить благодаря личному знакомству в свое время с этими людьми автора этих строк.

В книге содержатся факты и события, которые за их давностью (более полувека) могут быть незнакомы определенной части молодого поколения читателей, в том числе русскоязычным читателям, проживающим за рубежом. В связи с этим представлялось целесообразным дополнить и текст и пояснения Ирины Ильиничны отдельным комментарием, сохранив орфографию авторов.

Настоящая книга включает также воспоминания Ирины Ильиничны о школьных годах во Франции – «Лотарингская школа». На русском языке и в полном объеме она публикуется впервые.

После смерти Ирины Ильиничны мы нашли в ее письменном столе архив ее мужа – писателя и поэта Бориса Матвеевича Лапина, его письма, отправленные ей из Киевского окружения в первые месяцы войны. Пожелтевшие, ломкие странички, полные нежности и трогательной заботы, и душераздирающие записи Ирины Эренбург – свидетельство трагической судьбы этих двух людей и их возвышенной и беззаветной любви. Этим письмам Б. Лапина место здесь, в книге Ирины Эренбург «Разлука». Объединение их с дневником глубоко символично.

Б. Лапин погиб за несколько недель до того, как Ирина Эренбург сделала первую запись в дневнике. По сути, на протяжении всех четырех военных лет Б. Лапин был ее единственным адресатом. Она надеялась, ждала… 31 декабря 1941 года в 23 ч. 50 мин. она записывает: «Дорогой мой, встречаю Новый год с тобой. Не унывай, мы еще увидимся…», а 23.IX.1943 года: «И тот, и другой (Эренбург и Гроссман, вернувшиеся из окрестностей Киева. —Прим. Ф.П.) говорят: надежды быть не может. Я и сама понимаю, что раз перешли Днепр, то где может быть Боря? Логически все ясно, в лучшем случае убит. А может быть, замучен и расстрелян, может быть, покончил с собой. Я понимаю, что Бори нет», – в этих мыслях-догадках Ирина Ильинична так близка к зловещей правде… Она не перешагивает окно своей квартиры на 9 этаже, но и не цепляется за жизнь, все еще продолжает надеяться, а потому – и жить. Преодолев чувство безысходности, она решает заняться отнюдь не женским делом – становится военным корреспондентом армейской газеты «Уничтожим врага», но вскоре редакцию этой газеты объявляют «синагогой» и закрывают. И снова… отчаяние, тоска и боль… И все же Ирина Ильинична не сдается. И откуда такая сила духа и вообще физические силы у этой худенькой, полуголодной, убитой горем женщины?

Ирина Эренбург сумела на многие трудные и даже тяжелые моменты не только в общественной, но и в своей личной жизни взглянуть сквозь призму журналистского профессионализма, сквозь призму времени. И из двух «обломков» войны (себя и своей приемной дочери) она цементирует новую семью, незримым членом в которой образ Бориса Матвеевича Лапина всегда присутствует, и на протяжении 55 лет он переходит из поколения в поколение.

Моей внучке Ане было 7 лет, когда накануне Дня Победы она вместе с классом отправлялась в Александровский сад возложить цветы на могилу Неизвестного солдата. Ирина Ильинична обратилась к ней уже в дверях: «Аня, у меня к тебе просьба…» Аня мгновенно ее опередила: «Положить Боре цветы». Ребенок знал и точный адрес: «Героям, павшим за оборону г. Киева».

Несколько лет назад в ответ на мое удивление сделанной Ириной Ильиничной мне дарственной надписи на книге стихов Б. Лапина: «…в память об ее заочном отце…», она с некоторым укором пояснила: «Ты моя дочь – Боря твой отец… Ты с ним не познакомилась…» Она думала о нем. Если бы он вернулся с войны…

Говоря о Б. Лапине, следует коснуться и двух вопросов, которые всегда витают вокруг его личности, вернее, возникают в связи с его гибелью. Почему он не покинул окруженный Киев, как это сделали другие военные корреспонденты, когда это уже было трудно, но еще возможно, – и которые убеждали его: еще пару минут и уже будет поздно. Почему – на самый худой конец – он не сдался в плен – это все же была бы хоть и очень тусклая, но все же какая-то маячащая надежда на сохранение жизни – минимальный шанс.

У Ирины Ильиничны не было ответа на эти вопросы, она лишь молча приподнимала плечи, а может, просто не хотела теребить свою душу. Для нее он оставался живым.

Борис Лапин рос с отцом – военным врачом – и еще подростком вместе с отцом был на фронтах Первой мировой войны. Вероятно, там, тогда уже у него сформировалось представление о чести воина и гражданина. Не в обиду другим, выбравшимся из почти замкнувшегося Киевского кольца, следует сказать, что Лапин не мог покинуть поле боя, он сражался до конца – таков был Борис Лапин.

Относительно второго вопроса – Лапин, безусловно, сознавал, какой плен ожидал его – офицера Красной Армии, корреспондента газеты «Красная звезда», еврея и, наверное, это главное – зятя антифашиста № 1 – Ильи Эренбурга. Видимо, решение Б. Лапина не могло быть иным. Ирина Эренбург в 30 лет стала вдовой. Без детей. Она была хороша собой, обаятельна, умна, образована, интеллигентна, элегантна, обладала изысканным вкусом и хорошими манерами, была прекрасной, гостеприимной хозяйкой и содержательной собеседницей, была на редкость отзывчивой. У нее было много возможностей устроить свою личную жизнь, но равных, достойных Б. Лапина, для нее не существовало, и его место в ее сердце было занято только им одним.

За год до кончины она вышла утром из своего кабинета со словами: «Посмотри, у меня флюс. – Откуда флюс? У вас же нет своих зубов. Вы падали? – Не знаю. Представляешь… какой-то бродяга пришел, обросший, с бородой, грязный. Мерзавец… назвался Борей. – Каким Борей? – Ну, что ты не понимаешь? Борей… Лапиным. Я его прогнала!» – торжествующе сказала она. Вероятно, она резко вскочила во сне с постели и в темноте ударилась нижней челюстью о металлический каркас ночной лампы. Но ее волновал не перелом, не то, что полтора месяца ей нельзя будет раскрывать рот, говорить, жевать и т. д., а мерзкий поступок самозванца, что посягнул на Борино имя, на самого Борю.

Так Ирина Эренбург свою личную трагедию трансформировала в высокий образец высшей дани памяти человеку столь же высокого достоинства, какой была и она сама.

Касательно данной книги следует отметить два существенных момента. Раздел «Мое детство» написан в начале 1989 г. В описании страшных и голодных лет детства неизменно присутствуют и детский задор, и озорство, и недетская ответственность, сострадание и доброта, и конечно же юмор, который так свойственен был ее отцу. Впечатление, что все это происходило не 80 лет тому назад с кем-то, где-то, а только что, у нас на глазах, – так живо воспроизвела Ирина Ильинична картины жизни тех далеких лет, когда ей уже шел 79-й год.

И второе – «Мой дневник во время войны» – Ирина Эренбург вела в возрасте от 30 до 34 лет – самом работоспособном и самом удачливом в творческом плане периоде жизни. Она писала правду, описывала жизнь тех лет так, как это было на самом деле, и давала им адекватную – по тем временам очень смелую оценку. Она писала о чудовищности государственной системы, об аморальности власть имущих, об идеологии геноцида собственного народа.

Все, которых прямо или косвенно коснулась эта эпоха, и свидетели того времени отдадут должное Ирине Эренбург за ее глубокую проницательность и за ее высокую гражданственность. В самом деле, какой смелостью нужно было обладать, чтобы в разгар войны написать (и хранить у себя дома!): «Мы в руках Сталина», или после встречи с Михоэлсом – в ответ на его рассказ о том, что в Америке тоже фашизм – «Гитлер победил – культура кончилась…», или «…выжить еврею – запрещено». Нет сомнения, если бы рукопись этого дневника была обнаружена при обыске у нас на квартире летом 1951 года, писательница могла бы жестоко поплатиться. Тем более что НКВД еще ранее проявлял интерес к Ирине Эренбург.

В 1936 г. она собралась навестить отца во Франции, где он находился как корреспондент газеты «Известия». Однако визу Ирине Ильиничне предлагали только в обмен на информацию об ее отце, о его встречах с друзьями, знакомыми, о содержании их бесед… Разумеется, Ирина Ильинична возмутилась, на что ей было сказано, что она больше никогда не увидит Парижа. Все же она тогда побывала во Франции, хоть и не стала осведомительницей НКВД. Много позже она прочтет в протоколе допроса ее парижской подруги Наташи Столяровой: «А кстати, насчет Ирины Эренбург – она тоже должна быть тут вместе с вами».

Ирина Эренбург не только смело высказывалась, но и совершала смелые, далеко не безопасные поступки. Два десятка лет она прятала и перепрятывала от КГБ рукопись «Черной книги», переправила ее в Институт памяти жертв нацизма и героев Сопротивления – Яд Вашем (Израиль). Она поддерживала и помогала диссидентам разрешать за границей их литературные и материально-финансовые проблемы, что также было тогда связано с большим риском для нее самой, а также для членов ее семьи. Увы! Некоторые из них теперь забыли об этом. Казалось, будто она не задумывается над возможными серьезными последствиями своих поступков, и вероятно, так оно и было. Она действовала сама, а когда что-то было не в ее силах, ее компетенции – она принуждала действовать других.

Естественен вопрос – как, каким образом это ей удавалось? Прежде всего это был взгляд – только ее взгляд – такой острый, прямой, пронизывающий насквозь, едва ли не парализующий и вместе с тем взгляд надежды и ожидания… И интонации ее голоса, и переходящее в требование настойчивое убеждение, упорство. Она не отступала. Думается, в этом и состояла методология влияния на людей ее далеко не простой и не обычной натуры. Ирина Ильинична конечно же знала мощь своей силы воздействия. «Ты говорила с А.Г.? Он мог бы и сам мне позвонить! – Да. Я у него была, просила. Он очень занятой человек, да и почему он сам должен вам звонить? – Но ты все равно… скажи ему, чтобы он это сделал… – ему же хуже будет, если я с ним сама… напрямую свяжусь». А.Г. симпатизировал Ирине Ильиничне (хотя и не был с ней знаком), и я сочла возможным передать ему ее «наказ», и мы оба посмеялись, а главное, дело было сделано.

Каждый, кто прочтет эту книгу, поймет, какой неординарной личностью была Ирина Эренбург, как ей удавалось уловить главное в любом вопросе, в любой проблеме, мгновенно сориентироваться в любой создавшейся ситуации. Она излагала мысль (и в устной речи) так кратко и четко – в двух-трех словах и, о многом промолчав, умела так много сказать, что, по-видимому, также унаследовала от своего отца. Многозначащие паузы… многоговорящее молчание… – атрибуты того времени.

Ирина Ильинична, несомненно, обладала незаурядным журналистским талантом. Полностью взвалив на свои плечи заботу о семье матери, она не смогла, к сожалению, реализовать его в большей мере, чем это получилось.

Она вынуждена была много и тяжело работать. Но проблема состояла в том, что вскоре после войны ее очерки не печатали (например, об академике Лине Штерн), договоров на переводы художественной литературы не заключали.

Сегодня, наверное, трудно себе представить, что дочь самого знаменитого в ту пору писателя, у которой уже в те годы было собственное литературное имя и как писательницы, и как переводчицы, и как журналистки, вынуждена была во второй половине 40-х и в 50-х гг. работать в качестве литературного раба. Ситуация несколько изменилась после того, как французский писатель Андрэ Стиль во время одного из посещений Москвы поставил издательству условие, что его книгу будет переводить Ирина Эренбург. После появились и другие переводы, но, учитывая ее материальные нужды и ее неженскую трудоспособность, их было явно недостаточно.

Ирина Ильинична Эренбург была и мозгом и нервом не только своей семьи, но и многих друзей, и соседей, и знакомых. «Послушайся мудрой Ирины…» и это стоило делать. Вот уже четырнадцать лет ее с нами нет, а друзья, знакомые, все новые и новые исследователи творчества Ильи Эренбурга со всего мира приходят в домашний музей-кабинет ее отца, который она берегла 30 лет и еще при жизни поручила его своей внучке – Ирине Щипачевой.

Ирина Эренбург умела так проникновенно слушать и сопереживать, так здраво, не торопясь, расставить все компоненты возникавших проблем, что все огорчения, обиды и даже удары судьбы отступали на задний план, и оставалось самое важное – праздник общения с нею, ощущение высокой духовности. И что, безусловно, еще важнее – общение с Ириной Эренбург было и школой высокой культуры в самом широком аспекте этого понятия, и люди поэтому тянулись к ней.

Ей совершенно была чужда стариковская ворчливость, она любила жизнь и была благодарна за каждый прожитый день и, завершая его, готовилась к грядущему, к предстоящим встречам. «Кто у нас завтра? В 11 – бельгиец… Пит, в 17 – Антонина Николаевна… Бабель. Вечером… зайдут Сарновы, Дорис с Андреа и… Лена Сегал. Чем мы будем их кормить?» Этот любит то-то, а тот – любит… И она до последнего времени сама готовила каждому его любимое блюдо. Сил все оставалось меньше, но она не жаловалась, только иногда у нее прорывалось: «Хочу быть молодой. – Зачем? – Мне интересно жить. Творится новая история России».

Ирина Эренбург – человек с четко выраженной гражданственной позицией – несмотря на преклонный возраст и нездоровье, активно поддерживала движение за демократию и свободу в России и болела за нее всей душой. Именно ее пригласили представить Россию на Международном форуме «Женщины столетия», состоявшемся осенью 1990 года в Гамбурге.

XX век России – Ирина Эренбург была достойной, одной из считаных его подлинных свидетельниц.

Живя в России, деля с ее народом и радости и горести, будучи истинной россиянкой по духу, Ирина Ильинична всю свою жизнь была связана и с Францией, со всем тем, что так свойственно ее народу, с ее искусством, культурой, с ее атмосферой. «Там, – говорила она, – я себя чувствую женщиной и… еще некоторое время после возвращения домой, в Москву. Я рада, что и вам передала свою любовь к Франции». Она часто ездила в Париж, жила там легко, свободно и очень красиво, жила, наслаждаясь. А провожающих ее на Северном вокзале в Париже казалось было больше, чем пассажиров во всем вагоне.

Ирина Ильинична не была верующей. Она еще в детстве разочаровалась в религии, но любила национальные традиции. В Пасху пекла куличи, а в Песах в доме была маца. Она не верила в потустороннюю жизнь, говорила, что предпочитает получать цветы при жизни, а не после смерти. Для нее, по-видимому, было очень важно быть похороненной вместе с отцом. Об этом она вслух заговорила в годовщину смерти Ильи Григорьевича – 31 августа, только в 1995 году, когда она в последний раз смогла дойти от ворот кладбища до могилы отца: «Третьим, наверное, нельзя. Не разрешат… – Трудно было поддержать этот разговор. – Почему? В могиле Мясникова похоронены жена и оба их сына. Разрешат. – Ты думаешь? А, так хорошо…» – успокоилась она.

Последние 25 лет Ирина Ильинична жила одна – таково было ее непреклонное желание. Она сопротивлялась любой опеке. И даже будучи совсем беспомощной, говорила обиженно: «Ты меня слишком оберегаешь». Дни были плотно забиты посетителями, гостями, заботами о внучках, им она отдавала все свое время. В одном из последних писем она мне писала: «Я их очень люблю, хотелось бы поменьше… но не могу».

Ирина Ильинична умерла на руках внучек в буквальном смысле слова.

И в том театре, что зовется жизнью – какой бы трудной и печальной она ни была, – Ирина Эренбург была прекрасным режиссером. И своей смерти тоже.

Фаина Палеева

Мое детство

Мама ушла от Эренбурга [1]1

Эренбург Илья Григорьевич (1891–1967) – поэт, публицист, писатель. (Прим. ред.).

[Закрыть]еще во Франции. Ушла к его другу Тихону Ивановичу Сорокину [2]2

Сорокин Тихон Иванович (1879–1959) – искусствовед, переводчик.(Прим. ред.).

[Закрыть]. Ушла, потому что мечтала создать семью, а с моим отцом это было невозможно. Они долго любили друг друга – я это выяснила, прочитав пачку писем Эренбурга к маме, которые нашла в тайном ящичке буфета в Проточном переулке.

Во время революции мы с мамой уехали в Россию. Еще шла Первая мировая война, и мы плыли на пароходе Красного Креста, который вез в Россию семьи политэмигрантов. На пароходе были только женщины и дети.

Мы поселились под Петроградом у бабушки и деда. Мама дождалась Сорокина, и они обвенчались. Мама была верующая, но в церковь ходила крайне редко. «Они все продались» – не раз я слышала от нее. Под словом «все» она имела в виду и священников, и пасторов, и аббатов.

Мама решила меня всячески обезопасить. На случай провала революции – она меня крестила. Мне помазали лоб водой и подарили крестик. Эренбург поджидал меня у выхода из церкви. Он повел меня в кондитерскую и сказал: «Можешь съесть столько пирожных, сколько захочешь». Он жалел меня, хотя сам был атеистом и относился к храмам как к произведениям искусства. Много лет спустя я спросила отца, почему он не захотел присутствовать при моем крещении, и получила от него краткий ответ: «Я не люблю, когда подавляют личность».

Брак с Тихоном Ивановичем давал маме возможность превратить меня в русскую девочку Ирину Сорокину, что, наверное, очень обрадовало ее отца. Мой дед-немец осудил маму за то, что она вернулась из Франции, куда он ее послал учиться, без диплома (она ушла со 2-го курса медицинского факультета), вдобавок привезла внебрачного ребенка, да еще и от еврея.

На случай победы революции – я родилась не в капиталистической стране, не в Ницце, а в Петрограде. В 1967 году, после смерти Эренбурга, для прав наследования потребовалась моя метрика. Я написала в Ниццу и получила справку, что Клара Шмидт (мама изменила свое немецкое имя на интернациональное – Екатерина, как только приехала в Париж) родила девочку Ирину Наталью; отец, естественно, не был указан. Нотариус, повертев эту бумажку, решила, что моей метрикой будет книга мемуаров Эренбурга.

Драму деда я осознала много позже. Отто Маркович Шмидт начал простым приказчиком в одном из колбасных магазинов Петербурга, а к 1917 году имел два больших доходных дома в городе, виллу в Лесном и 13 детей. Большая часть из них получила высшее образование. Двоих его сыновей – моих дядей – Германа и Отто расстреляли в 1941 г. за то, что они были немцы. До этой трагедии дед не дожил. К тому времени, когда, по настоянию мамы, я навестила этого чуждого мне старика, он ослеп, ютился в отведенной ему каморке в некогда принадлежавшем ему доме в Лесном и целыми днями на ощупь собирал гвозди на мостовой, чтобы заново построить дома. Я представилась и напомнила, как он моего отца-еврея не пустил в дом, но увидела, что ему стало безразлично, была ли его внучка полукровкой, дочерью известного писателя Эренбурга. Я убрала комнату, перемыла посуду и с легким сердцем ушла. Дети присылали ему продукты, звали его к себе, но он ни к кому из них не поехал и умер в полном одиночестве на груде ржавых гвоздей.

Никто из взрослых не нашел нужным объяснить мне перемены, произошедшие в моей семье. Я всю жизнь называла Сорокина папой, а Эренбурга Ильей.

Мы уехали в Москву. Меня повели в Большой театр на оперу «Хованщина». Мне очень понравились красные бархатные кресла и костер, от которого в зал шел дым. После спектакля на сцену вышел солдатик на костылях и о чем-то просил. Ему бросали цветы. Мне было его очень жаль.

В Москву должны были приехать бабушка и дедушка со стороны отца, но мы, не дождавшись их, «бежали» на Кавказ. На самом деле мы не бежали, а ехали в переполненном вагоне, ехали очень долго, задыхаясь от духоты, стекла нельзя было опускать – на крыше вагона были люди, которые крюками вытаскивали вещи пассажиров. Несмотря на мамины предосторожности, у нас украли чемодан.

Наконец мы приехали в Тифлис. Все улицы или поднимались вверх, или шли вниз. Большинство прохожих говорило на непонятном языке. Я очень быстро забыла Петроград, забыла французский настолько прочно, что через семь лет, приехав во Францию, учила его заново, забыла отца и всю свою шестилетнюю жизнь.

Поселились мы с мамой и папой в длинной квартире на втором этаже. Все окна-двери выходили во двор, на один общий балкон. Мы, дети, проводили весь день на этой крытой веранде.

Меня отдали в русский детский сад, где учили грамоте. Мама сшила мне из мешковины ранец, в нем лежали тетради, ручка и непроливашка с чернилами. Каждое утро мама всовывала в ранец сверток с завтраком. На перемене я его вынимала и долго обнюхивала. Он пах не только едой, а еще и мамиными руками и домом. Съев завтрак, я нетерпеливо ждала, когда меня заберут из этого тоскливого, враждебного мира и я снова буду играть на балконе в пятнашки, казаки-разбойники, в войну, о которой все время говорили взрослые.

Весной мама легла в больницу, а я временно переселилась к соседке. Из группы меня забрали. Говорили, что опасно ходить по улицам – стреляют. Детям запретили даже спускаться во двор. Деревья покрылись листьями, а холмы, которые были видны с балкона, стали зелеными и бархатными, как мой крокодильчик…

– Завтра привезу тебе сестричку, – сообщил мне папа. – У нее нос крышей, – добавил он.

Мама действительно принесла девочку, но носик у нее оказался самым обыкновенным. Он не был покрыт черепицей, как я ожидала, и я потеряла всякий интерес к Наташе.

Вскоре после появления у нас нового члена семьи папа уехал, а вслед за ним «бежали» и мы. В этот раз мы «бежали» пешком.

По Военно-Грузинской дороге тянулся обоз беженцев. Уныло скрипели арбы, нагруженные узлами и чемоданами. По обочине, в облаках пыли понуро плелись наши мамы. Все они были одеты по-городски: туфли на каблуках, соломенные шляпы или панамки, длинные платья. Многие из них, и мама в том числе, вскоре разулись и брели босиком. Детей было очень много. Вначале мы собирали цветы, ловили бабочек, бегали наперегонки и даже играли в разбойников, хотя всем нам было ясно, что «бежим» мы именно от разбойников. Наше путешествие казалось нам сказочным…

Потом нас начали мучить голод и жажда. Какие-то запасливые женщины совали нам на ходу еду, давали по глотку воды из бутылок. У меня отчаянно заболели ноги, но я долго крепилась – мама несла на руках Наташу. Солнце пекло все сильнее, дети начали хныкать, и возчики разрешили детям взобраться на арбы. Я устроилась на чьем-то узле, и мама мне сунула орущую Наташу. Смешно получилось с сестренкой. Папа сказал: «Мама уехала за братиком». Но вскоре они переменили решение, и мама привезла девчонку. Сидя в душной арбе и все время стукаясь о деревянные дуги брезентового верха повозки, под плач сестры, я блаженно дремала.

К ночи обоз дотащился до какого-то аула. Грязная полутемная корчма показалась мне волшебным дворцом. Да и остальным, видимо, тоже. Все, несмотря на усталость, смеялись. Мама перепеленала Наташу, накормила ее, и та наконец замолчала. Детей разместили на скамьях, а женщины легли на пол, на узлы.

Я проснулась от выстрелов. В кромешной темноте корчмы стоял такой вой, что я не слышала своего голоса, хотя, казалось, кричала. А может быть, от ужаса молчала? Кто-то упал на меня, но я вцепилась в скамью и не свалилась. Наконец зажгли свечу. Мама, зажав под мышкой Наташку, бросилась ко мне.

– Ничего не болит? Жива? Да отвечай же!

На длинный стол поставили керосиновую лампу, и все постепенно успокоились.

Оказывается, в корчму ночью ворвалось несколько человек. Они выстрелили в лампочку и в воздух, схватили часть наших вещей и скрылись. Возчики, которые спали в своих повозках, ничего не слышали.

Мы прибыли во Владикавказ. Нас поселили в подвале бывшей гимназии. Здесь было очень тесно и почти совсем темно. Ходили по узким проходам-тропинкам между лежащими вещами и людьми. Вначале доедали запасы, привезенные из Тифлиса, потом стали выдавать скупые пайки, а грудным детям – по половнику молока в сутки. Помню, с какой тоской я смотрела, как Наташа, посинев от плача, выплевывала соску с драгоценной белой жидкостью. Кто-то из взрослых сказал:

– Безобразие! Здесь дети голодают, а в городе купаются в молоке!

Когда-то, наверное, у бабушки в Петрограде, я купалась в ванной, и перед моими глазами встала картина: полногрудая розовотелая женщина погружается в кремовое молоко с пенками и лакает его, как собачка.

В таинственный город детям выходить запрещалось. А больше всего на свете хотелось выскочить на свежий воздух, увидеть солнце, траву. И вот раз, воспользовавшись тем, что мама отвлеклась разговором в углу подвала, а дежурный пошел разнимать драку в очереди за молоком, я прошмыгнула в заветную дверь и оказалась на большой, ярко освещенной солнцем, высокой до самого неба площади. Вдали виднелись зеленые деревья. Я побежала к ним, и сразу же засвистели пули. Знакомый звук по Тифлису. Там стреляли все время. Я все-таки добежала до парка и вцепилась в ограду. Страх мгновенно прошел – деревья мне показались надежной защитой. Я хотела перелезть через решетку и замерла с занесенной вверх ногой. На толстых ветвях деревьев висели люди в нижнем белье. На груди у них болтались, непонятно зачем, дощечки. Меня кто-то схватил в охапку, перенес через площадь и, сунув в подвал, исчез. Так я и не знаю, кто меня спас. Мое отсутствие длилось очень недолго. Дежурный еще не вернулся на свое место, плакса Наташа по-прежнему спала, мама продолжала свой разговор в другом углу подвала. Вернулась она к нам мрачная.

– Ирина, – обратилась она ко мне, и по ее тону я поняла, что она все знает, но я не угадала. – Папы в городе нет. Сегодня ночью мы уедем отсюда. Попробуем его найти.

– Вот и хорошо. Мне здесь очень скучно. Мамочка, – начала я своим самым жалким голосом исповедоваться в своем поступке, но мать меня оборвала:

– Ты уже большая. Перестань ныть.

Впервые я что-то скрыла от мамы.

– Проснись же наконец! Понесешь вот эту корзинку, – шепотом говорила мама в ту же ночь. Рядом с ней стоял незнакомый бородатый старик. Он взвалил на плечо наш узел, мама понесла Наташу, и мы, осторожно пробравшись среди спящих, вышли на площадь. Я зажмурилась от страха, но пули не свистели, было невероятно тихо, с неба глядели на нас звезды, чернели деревья, но я отвернулась, чтобы не увидеть еще раз повешенных людей.

Бородач повел нас темными дворами и проулочками. Мама была напряжена, а я была в восторге от нашего ночного похода. Время от времени мы почему-то заходили в какую-нибудь подворотню и, замерев, к чему-то прислушивались. Я поняла, что нужно молчать. Наташа спала. Наконец мы вышли в поле, где стояла запряженная повозка старика. Только тогда я решилась шепотом спросить маму, куда мы едем. «К папе».

Ехали мы всю ночь. Или мне так показалось. Я просыпалась то среди леса, то в степи, но, посмотрев на прямую спину мамы, тут же засыпала. Вдруг лошади понеслись и захрапели. Возчик, стоя, подхлестывал их и кричал тонким бабьим голосом: «Волки! Волки!» Вдоль дороги тянулся черный лес, и там, среди деревьев, двигались огоньки-глаза волков. Мама, прижимая одной рукой Наташу, другой меня, всхлипывала. Я не знала, что мама может плакать, и мне стало очень страшно. Волков я не видела, и не они меня испугали, а мамина беспомощность. Я окончательно проснулась, когда вокруг нас посветлело. Мы стояли в степи. Мама расшнуровывала ботинок и ругала старика. «Совести у вас нет. Изверг. Куда же я без денег денусь с детьми!» Возчик тупо повторял: «Давай все, а то – ссажу». Мы поехали дальше. У околицы какой-то деревни мама стащила с телеги наши вещи, посадила меня их стеречь, а сама – с Наташей на руках – ушла искать жилье. Мы поселились в Екатериноградской станице.