Текст книги "Внутренняя среда организма"

Автор книги: Григорий Кассиль

Жанр:

Медицина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)

Для лечения некоторых заболеваний, вызванных нарушением нормальной деятельности центров головного мозга, во многих лечебных учреждениях применяется разработанный нами метод назального электрофореза. Определенные лекарственные вещества вводятся с помощью гальванического тока в слизистую носа. При таком способе введения они по периневральным щелям проникают в мозг и цереброспинальную жидкость, обходя гематоэнцефалический барьер и оказывая непосредственное влияние на нервные центры.

Однако в центральной нервной системе биологически активные вещества нередко изменяют свое обычное действие. Тироксин, адреналин и некоторые симпатотропные, т. е. вещества, возбуждающие симпатические нервные образования, не вызывают характерных симпатических реакций. Действие их приближается к парасимпатическому, т. е. напоминает эффект, наблюдаемый при раздражении блуждающего нерва. В то же время карбохолин, гистамин и другие парасимпатические вещества, проникая в мозг, возбуждают адренергические элементы вегетативной нервной системы.

Еще И. М. Сеченов отметил, что нервные центры и нервные стволы реагируют различно, иногда противоположно, на действие одних и тех же химических соединений. Своеобразная реакция нервных центров головного мозга на химические раздражения подробно изучена школой Л. С. Штерн. В последние годы появилось большое число исследований, посвященных «противоположной», «антагонистической» реакции центральных и периферических нервных образований на действие одного и того же химического вещества. Следует признать, что представления различных исследователей в этом вопросе расходятся, и острые дискуссии, не раз возникавшие в печати, на многих конференциях и совещаниях, так и не привели к единому мнению.

Суть разногласий заключается в том, что полученные на животных экспериментальные данные не всегда соответствуют условиям, в которых протекает нормальная жизнедеятельность организма человека и животных.

Химические соединения при введении их подзатылочным уколом в подмозжечковую цистерну, т. е. в обход гематоэнцефалического барьера, распространяются по пространствам, заполненным цереброспинальной жидкостью, и приходят в соприкосновение с различными по значению и химизму поверхностно расположенными нервными образованиями головного мозга и многочисленными качественно различными хеморецепторами. В зависимости от концентрации вводимых веществ и путей их продвижения могут возникнуть разнообразные, неспецифические реакции как двигательные, так и вегетативные. При этом действие их не столько физиологическое, сколько фармакологическое. Если же испытуемые вещества вводятся не в цереброспинальную жидкость, а с помощью микроканюли в отдельные строго локализованные участки мозга, отличающиеся определенными физиологическими и биохимическими особенностями, реакции приобретают совсем другую специфику. Разберем два опыта. Если ввести собаке в кровь 40—50 мл 2%-го раствора хлористого кальция, у нее возникнет целый комплекс выраженных симпатоадреналовых реакций. Не случайно немецкий ученый Цондек назвал кальций «жидким симпатическим нервом». Но если той же собаке кальций ввести не в кровь, а в подмозжечковую цистерну, т. е. в цереброспинальную жидкость, в количестве 0,5 мл (т. е. 10 мг), реакция будет прямо противоположной. Кальций – этот жидкий симпатикус вызовет типичную парасимпатическую реакцию. Еще более демонстративный опыт можно поставить, с карбохолином. Этот жидкий «парасимпатикус» при введении во внутреннюю среду мозга вызывает буквально симпатическую бурю.

И все же не так это просто. Изменим условия опыта. Мы уже говорили, что в мозге имеются серотонинреактивные элементы, возбуждение которых приводит к выделению либеринов, образованию адренокортикотропного гормона гипофизом и кортикостероидов надпочечниками. Оказывается, что введение серотонина не в подмозжечковую цистерну, а в отдельные ядра гипоталамуса может и усилить, и затормозить активность коры надпочечников. На одни нейроны серотонин действует как стимулятор, на другие – как фактор угнетения.

Методы тонкого химического анализа, электронной микроскопии, специальной гистохимической обработки и т. д. показали, что в центральной нервной системе существуют многочисленные ансамбли (так называемые пулы) нервных клеток и волокон, отличающихся не только физиологическими, но и метаболическими, ферментными и медиаторными особенностями. В нервной ткани происходит непрерывное образование, превращение, расщепление и трансформация разнообразных химических соединений. Одни из них обладают возбуждающими, другие – тормозящими свойствами, т. е. существуют, по всей видимости, медиаторы как усиливающие, так и подавляющие деятельность специализированных нервных образований.

Группа скандинавских исследователей показала наличие в мозге по крайней мере трех различных биохимических нейронных систем – адренергической, холинергической и серотонинергической. В первой передача нервного возбуждения по симпатической цепи осуществляется норадреналином и его предшественником – дофамином, во второй – ацетилхолином, в третьей – серотонином.

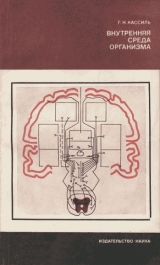

На рис. 14 показана схема распределения этих систем в ткани мозга, разработанная скандинавскими исследователями. Различают: 1) норадреналиновую нейронную систему, расположенную преимущественно в ретикулярной формации ствола мозга, в гипоталамусе, лимбических структурах переднего мозга и в коре больших полушарий; 2) дофаминовую систему в структурах среднего мозга и в подкорковых образованиях (бледном шаре); 3) серотониновую нейронную систему, проходящую через средний мозг и к гипоталамусу и лимбическим структурам переднего мозга.

В последние годы появилось много работ, посвященных дофаминовой системе мозга. По-видимому, дофаминовые пути и клетки гораздо шире представлены в головном мозге, чем это изображено на схеме. Совсем недавно установлено, что существуют и адреналиновые пути мозга, в которых медиатором служит синтезируемый клетками адреналин.

Рис. 14. Медиаторные пути в головном мозге.

НА – норадреналиновый путь; ДА – дофаминовый путь (левая половина рисунка); С – серотониновый путь (правая половина рисунка); 1 – лимбический отдел переднего мозга; 2 – полосатое тело (новое); 3 – новая кора; 4 – полосатое тело (древнее); 5 – зрительный бугор, 6 – подбугорье; 7 – средний мозг; 8 – мост; 9 – продолговатый мозг; 10 – спинной мозг; 11 – сетчатка.

Холинергические системы находятся в глубоких слоях коры мозга, в подкорковых структурах, в гипоталамусе (преимущественно переднем) и в ретикулярной формации мозгового ствола.

В условиях нормальной жизнедеятельности организма биологически активные вещества (гормоны, медиаторы) проникают из крови через гематоэнцефалический барьер только в определенные, близкие им по химическому составу и обмену отделы мозга. В настоящее время довольно хорошо изучено распределение в мозге меченных по тритию введенных под кожу гормонов (адреналина, норадреналина, тироксина, тестостерона, эстрадиола, прогестерона, кортизола, 17-гидроксикортикостероидов). Изотопная метка позволяет легко обнаружить их в ткани мозга. Интересно отметить, что в подавляющем числе гормоны проникают только в гипоталамическую область и задерживаются барьером между кровью и корой головного мозга. При этом действие их на периферические и центральные участки нервного аппарата однозначно, а сами они как бы составляют гуморальную дугу рефлекса.

В тех случаях, когда гомеостатические механизмы гуморально-гормональной и барьерной регуляции оказываются недостаточными, накопившиеся в избытке вещества начинают проникать из крови в различные нервные структуры, вызывая необычные реакции. Разумеется, адренергические вещества не могут действовать на холинореактивные элементы мозга, а холинергические не влияют на адренореактивные, но в то же время введенное в цереброспинальную жидкость холинергическое соединение – карбохолин вызывает резко выраженную симпатическую реакцию (подъем кровяного давления, общее возбуждение животного, расширение зрачков, обильное выделение густой, вязкой слюны и т. д.). Это говорит о возбуждении центральных образований симпатической нервной системы через содержащиеся в них холинергические элементы, возбуждение которых вызывает по принципу обратной связи «антагонистическую» реакцию. Можно привести немало экспериментальных данных, подтверждающих эту точку зрения. Как известно, гематоэнцефалический барьер пропускает катехоламины (адреналин и норадреналин) только в область заднего гипоталамуса, где в основном сосредоточены адренергические элементы мозга. При этом возникают отчетливые явления возбуждения симпатической нервной системы. Такой же эффект наблюдается, если вводить адреналин в задний гипоталамус через микроканюли. Но, если этим путем ввести адреналин в передний гипоталамус, где преобладают холинергические элементы, явления возбуждения симпатической системы отсутствуют. Напротив, возникают явления торможения, угнетения центральной нервной системы. Не следует думать, что симпатические центры состоят из одних только адренергических нейронов, а парасимпатические из одних холинергических. В тех и других можно обнаружить элементы, реагирующие как на катехоламины и ацетилхолин, так и на серотонин, гистамин, гамма-аминомасляную кислоту и другие медиаторы.

Физиологический смысл этих, на первый взгляд, несколько необычных эффектов заключается в усилении противодействующей системы (например, парасимпатической при накоплении в крови катехоламинов или симпатической при высоком содержании ацетилхолина), что имеет важнейшее значение для восстановления нарушенного гомеостаза. В этом и проявляется участие гематоэнцефалического барьера в нейрогуморально-гормональной регуляции функций. Как только возникает угроза нарушения постоянства внутренней среды организма, в систему уравновешивающих механизмов вовлекается дополнительная «линия обороны», и маятник, отклонившийся в силу тех или иных причин от средней линии гомеостатических колебаний, снова к ней возвращается.

Глава IX. Внутренняя среда и стресс

Пожалуй, не было в истории биологии и медицины столь популярного, вошедшего во все области знания понятия, как стресс. Литература по стрессу исчисляется десятками тысяч названий. Но, как ни удивительно, само представление о стрессе, которое несколько приблизительно звучит по-русски как «напряжение», прочно вошедшее не только в научную, но и в повседневную международную терминологию, охватывает различные, подчас взаимно исключающие состояния. За последние годы объем информации по различным аспектам проблемы стресса необычайно расширился, и смысл, вложенный в понятие «стресс» его основоположником Г. Селье, частично потерял первоначальную конкретность чрезвычайного или экстремального происшествия. В лабораторном опыте стресс – состояние крысы, которая бежит часами во вращающемся колесе, плавает с грузом или без него в бассейне, стресс у морской свинки, которую ударили молотком по голове, стресс у кролика, привязанного на несколько часов к станку. Стресс – это комплекс боли и страха у человека, когда бормашина высверливает полость в больном зубе, автомобильная катастрофа, смерть близкого человека и даже семейная ссора. Стресс у бегуна, ставящего мировой рекорд, и стресс у болельщика, который подгоняет своего фаворита криками на трибуне. Стресс у космонавта в состоянии невесомости. Стресс – поцелуй любимой девушки и стресс – удар ножа в уличной драке. Стрессом стали называть почти каждое физическое или психическое возбуждение, отнюдь не укладывающееся в рамки «сильного, сверхсильного, чрезвычайного, экстремального».

Прав П. Д. Горизонтов, утверждая, что понимание стресса у разных авторов не всегда однозначно и поэтому дать ему точное определение не всегда доступно. Во многих отношениях «стресс» как понятие о напряжении всех защитных механизмов живого организма превращается в представление о реакции его на обычные раздражители, подчас искусственные, экспериментальные, нередко обычные, повседневные, не выходящие за пределы физиологических параметров. В основе стрессов могут быть как отрицательные эмоции, так и положительные. Предложено даже называть первые дистрессом, вторые – эустрессом, хотя правильнее понимать под «дистрессом» близкое к патологии расстройство функций.

Специальные исследования охватывают физический, болевой, холодовой, эмоциональный и другие виды стресса. На многочисленных конференциях, посвященных этой проблеме, и поныне обсуждаются социальные, военные, индустриальные, психические, медицинские, космические ее аспекты. Все это вызвано неконкретностью терминологии, отсутствием точной, всеми признанной дефиниции.

Все ли стрессы одинаковы по своему физиологическому значению? Где кончаются неспецифические изменения в живой системе и в чем выражается специфичность различных форм стресса?

В одной из последних работ Г. Селье определяет стресс как совокупность стереотипных, филогенетически запрограммированных, неспецифических реакций организма, первично подготовляющих его к физической активности, т. е. к сопротивлению, борьбе или бегству. Реакции эти могут быть вызваны любым экстремальным воздействием, нарушающим целостность организма (химическим, физическим, психологическим, социальным), и лежат в основе многих патологических расстройств. Отсюда и распространенная формула: стресс – нарушение функций – болезнь.

Еще раньше Селье определял стресс как сумму всех сил (независимо от их природы), действующих против равновесных состояний. При этом стресс, как утверждает Селье, может быть вызван как отсутствием и недостатком раздражений, так и их избытком. Так, например, обездвиживание (гипокинезия) является одним из самых тяжелых видов стресса и у животных и у человека.

Несмотря на множество теоретических и экспериментальных работ, цепные, многозвеньевые механизмы стресс-реакций отнюдь не раскрыты до конца. И вряд ли на современном уровне знаний их можно объединить в виде единой всеобъемлющей теории. В развитии стрессовых реакций принимают участие как физиологические – нервные гуморально-гормональные, барьерные, так и психологические, социальные и иные компоненты. В ходе возникновения и развития реакции на стресс остается неясным вопрос о пусковых механизмах, активирующих и стимулирующих систему гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников, которой с первых работ Г. Селье придается особо важное значение во всех исследованиях, посвященных адаптационному синдрому. Общепризнано, что в развитии реакции организма на сильные и сверхсильные раздражения наибольшее значение имеют две системы – симпато-адреналовая и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая. Как известно, возбуждение их сопровождается накоплением во внутренней среде организма катехоламинов (в первую очередь адреналина и норадреналина), кортикостероидов, тироксина. Однако работами последних лет показано, что в стрессовую реакцию вовлекаются различные гуморально-гормональные механизмы (щитовидная железа, гормоны гипоталамуса, как, например, вазопрессин, окситоцин, гормон роста и т. д.).

О том, что при стрессовых ситуациях в действие приходят сложнейшие центральные и периферические нервные механизмы, в настоящее время не сомневается никто. Особо важную роль в развитии стресс-реакции играет гипоталамус. Гипоталамус через гипофиз направляет, стимулирует и угнетает ряд гуморально-гормональных реакций, характерных для состояния стресса. Нейрогормоны передней доли гипоталамуса (вазопрессин и окситоцин) поступают по гипофизарно-портальному пути в заднюю долю гипофиза, а нейрогормоны задней доли гипоталамуса (статины) регулируют, вернее подавляют, деятельность его передней доли. Это доказано многочисленными исследованиями как отечественных, так и зарубежных ученых. Любой стресс – физический, эмоциональный, вызванный болезнью, потрясением, болью, травмой, вызывает цепную реакцию, начиная с коры головного мозга, кончая субклеточными, молекулярными образованиями. Дыхание стресса проносится по всему организму, и внутренняя среда перестраивает (адаптирует) свой состав, физико-химические и биологические свойства, обеспечивая организму условия наибольшего благоприятствования в борьбе с опасностью.

Невольно приходит в голову, что стрессом следует назвать лишь первичную, нервную реакцию. Все остальные являются уже второй защитной стадией, адаптационным синдромом по Г. Селье. Следует согласиться с П. Д. Горизонтовым, согласно которому под стрессом мы понимаем общую адаптивную реакцию, которая возникает в неблагоприятных жизненных условиях, угрожающих нарушению гомеостаза.

Еще в начале нашего столетия У. Кеннон в своей прозвучавшей на весь мир книге, известной у нас под названием «Физиология эмоций», показал, что при боли, голоде, страхе и ярости, т. е. состояниях, отнесенных впоследствии к стрессовым, содержание адреналина в крови резко повышается. Г. Селье в своих первых работах писал в основном о гипофизарно-надпочечниковой системе, считая ее центральной осью, вокруг которой вращаются остальные механизмы стресс-реакции.

Однако это только схема и, по нашим данным, далеко неполная. Вегетативно-гуморально-гормональные взаимоотношения при стрессе значительно сложнее. В них принимают участие многочисленные биологически активные вещества эрго– и трофотропного ряда, ферментные и связывающие системы, вступающие в действие на разных этапах стресс-реакции. Важную роль, как показали результаты наших исследований, играет гематоэнцефалический барьер и, возможно, другие гистогематические барьеры.

В течение многих лет сотрудники нашей лаборатории изучали различные виды стресса, нарушающие в той или иной форме относительное постоянство внутренней среды и способные вывести организм из состояния гомеостаза. На животных (крысах и морских свинках) исследовалось влияние черепно-мозговой травмы, болевого синдрома центрального и периферического происхождения, длительного обездвиживания, вибрации, холода, физических нагрузок (бег в колесе, плавание). На людях – влияние черепномозговой травмы, гипокинезии укачивания, различных видов нервно-эмоциональной деятельности, гипоксии, лишения сна, спортивной деятельности (тренировок, соревнований). Под наблюдением находились лица различных профессий: летчики, спортсмены, работники железнодорожного транспорта (операторы, диспетчеры, дежурные, машинисты), врачи, инженеры, сотрудники научно-исследовательских лабораторий. Для оценки эрготропных функций организма в крови, моче, органах и тканях определялись адреналин, норадреналин, дофамин, ДОФА, некоторые продукты превращения катехоламинов. Высчитывалось соотношение НА/А как показатель состояния медиаторного и гормонального звеньев симпатоадреналовой системы.

Среди веществ, вызывающих трофотропные реакции в организме, мы исследовали ацетилхолин, гистамин, серотонин, частично инсулин, а также регулирующие их содержание и активность ферментные и связывающие системы. Одновременно изучалось состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, значение которой в развитии стресс-реакций столь исчерпывающе описано Г. Селье и вслед за ним огромным числом советских и зарубежных исследователей. Работы, выполненные нами совместно с рядом сотрудников лаборатории (И. Л. Вайсфельд, Г. Л. Шрейберг, С. Д. Галимов, Н. Н. Шаров и др.), показывают, что при всех формах стресса первично активируется симпатоадреналовая система как в гормональном, так и медиаторном звеньях.

Опыты на животных. Для 1-й фазы стресса (быстро наступающей активации) характерно освобождение норадреналина нервными элементами мозга. Каждое экстремальное воздействие на организм, возбуждая кору и лимбико-ретикулярную систему головного мозга, вызывает освобождение норадреналина из связанной клетками гипоталамуса формы.

Американский ученый Л. Корф показал, что норадреналин освобождается при стрессе из связанной формы не только в гипоталамусе, но и в коре головного мозга, причем это происходит под влиянием содержащих норадреналин клеток особого нервного образования – синего пятна, расположенного недалеко от 4-го желудочка и связанного с высшими отделами центральной нервной системы норадренергическими волокнами. Кратковременное плавание крыс вызывает сначала увеличение, а затем снижение содержания норадреналина в головном мозге. При длительном беге крыс в колесе уровень норадреналина в мозге уменьшается, причем утомление вызывает менее выраженные сдвиги, чем «вхождение в бег». Однако различные виды стрессовых реакций по-разному изменяют содержание норадреналина в гипоталамусе и других отделах мозга. Так, например, болевой синдром, вызванный электрическим раздражением седалищного нерва, характеризуется наиболее выраженным уменьшением уровня норадреналина в гипоталамусе, в то время как в других отделах мозга изменения отсутствуют. При некоторых других видах болевого синдрома количество норадреналина в гипоталамусе не меняется, а в полушариях мозга снижается.

Действуя на чувствительные к катехоламинам элементы ретикулярной формации, норадреналин приводит в состояние повышенной активности норадренергические элементы головного мозга и тем самым усиливает деятельность всей симпатоадреналовой системы. Происходит повышение синтеза адреналина в мозговом слое надпочечников и увеличение его выхода в кровь. В зависимости от активности симпатического отдела вегетативной нервной системы нарастает также содержание норадреналина в крови. Интересно отметить, что уровень адреналина и норадреналина в крови увеличивается особенно отчетливо у тренированных животных, адаптированных к повторным стрессам (бег в колесе, плаванье, гипоксия). В этом периоде, несмотря на повышенный выброс адреналина из надпочечников в кровь, содержание его в самих железах не уменьшается. Они исправно синтезируют гормон и бесперебойно выводят его в кровь. Содержание адреналина в ткани сердца увеличивается вследствие усиленного захвата его из крови. Одновременно в сердце происходит освобождение норадреналина из нервных окончаний симпатической нервной системы, хотя общее содержание его в сердце может как увеличиваться, так и уменьшаться, что зависит от соотношения процессов образования и потребления.

Для 2-й фазы длительной и устойчивой активации характерно продолжающееся поступление адреналина в кровь, сопровождающееся постепенным уменьшением содержания его в мозговом слое надпочечников. Надпочечники понемногу, постепенно, исподволь, переходят в стадию истощения. Эта залог будущей перестройки всей экономики организма, предвестник нарастания трофотропных влияний, перехода в стадию общего истощения и болезни. Пока же увеличивается поступление норадреналина из окончаний симпатических нервов сердца и активируется его синтез из предшественников.

Накопляясь в крови, адреналин через гематоэнцефалический барьер поступает в область адренергических элементов заднего гипоталамуса. Установлено, что в этом отделе центральной нервной системы барьер проницаем для катехоламинов. Поступление их ведет к активации системы гипоталамус – гипофиз – кора надпочечников через ретикулярную формацию и стимулирует образование специальными нейросекреторными клетками кортиколиберина, который, поступая в переднюю долю гипофиза, стимулирует образование адренокортикотропного гормона (АКТГ), что, в свою очередь, активирует синтез и выброс кортикостероидов из коры надпочечников в кровь.

Накопление этих гормонов во внутренней среде представляет, по мнению Г. Селье, решающий фактор в развитии состояния стресса. От их химического строения зависит характер заболевания, возникновение ряда «неспецифических», т. е. общих для любой болезни, но не характерных для отдельной формы патологии, явлений. Нарушение секреции кортикостероидов приводит к возникновению «болезней адаптации», суть которых заключается в потере организмом наиболее важной для его жизнедеятельности способности приспособляться (адаптироваться) к условиям существования.

По нашим данным, существует определенная коррелятивная зависимость между содержанием в крови адреналина и образованием кортикостероидов. Однако зависимости между уровнем норадреналина и выбросом кортикостероидов мы не обнаружили. Это наблюдение имеет важное принципиальное значение. Видимо, при высокой активности нервного отдела симпатоадреналовой системы (норадреналиновый характер стресс-реакции) потребность организма в кортикостероидах ниже, чем при высокой реактивности гормонального отдела симпатоадреналовой системы (адреналиновый характер стресс-реакции).

Работы Г. Л. Шрейберга показали, что между чувствительными к катехоламинам элементами головного мозга и нейросекреторными клетками, образующими кортиколиберин, находится промежуточное звено в виде серотонин– и ацетилхолинергических элементов. Кортиколиберин, поступая в гипофиз, вызывает образование адренокортикотропного гормона, что приводит к повышению активности коры надпочечников и поступлению кортикостероидов в кровь. Как уже указывалось, значение этого процесса в осуществлении стресс-реакции хорошо известно.

Итак, при стрессе адреналин довольно сложным путем через многие промежуточные звенья участвует в процессе образования и поступления во внутреннюю среду гормонов коры надпочечников – кортикостероидов. Казалось бы, мозговой и корковый слои надпочечников, анатомически связанные друг с другом, «общаются» через длинную цепь нервных и гуморальных звеньев регуляции. Но несколько неожиданно выявилась и обратная связь событий. В нашей лаборатории установлено, что у подопытных крыс, плавающих несколько часов подряд, в последней стадии стресса (истощения) почти полностью прекращается образование адреналина. Если же подопытному животному, находящемуся на грани гибели, ввести под кожу гидрокортизон, его надпочечники вновь начинают вырабатывать адреналин. Более того, образование адреналина восстанавливается под влиянием гидрокортизона и в изолированных, растертых надпочечниках «стресс-крысы». Вот пример удивительного единения, необычной гуморальногормональной регуляции физиологических и биохимических процессов в организме в состоянии напряжения. Проникая через гематоэнцефалический барьер в центральную нервную систему, кортикостероиды в одних случаях повышают, в других снижают образование кортиколиберина, который регулирует содержание кортикостероидов к крови. Чем больше кортикостероидов проникло в мозг, тем ниже поступление либерина в гипофиз и, следовательно, тем слабее образование адренокортикотропного гормона и меньше кортикостероидов в крови и моче.

Для 3-й фазы – ослабления и прогрессирующего истощения функций характерно снижение активности симпатоадреналовой системы в гормональном и медиаторном звеньях. Содержание адреналина в надпочечниках быстро падает, уменьшается поступление гормона в кровь, в сердце снижается содержание норадреналина. Во всех тканях уменьшается уровень предшественников катехоламинов (дофамина и ДОФА), при этом значительно увеличивается экскреция метаболитов катехоламинов и нарастает их содержание в органах (в сердце, печени). Это говорит об активации их обмена. Однако у тренированных животных все эти явления выражены значительно слабее. Содержание норадреналина в гипоталамусе снижается, а уровень адреналина непрерывно нарастает во всех отделах мозга, что можно связать с прогрессирующим повышением проницаемости гематоэнцефалического барьера и поступлением адреналина из крови в мозг. Эта фаза стресса заканчивается различными формами нарушения функций организма коллапсом или шоком, при котором, как это показали работы школы Л. С. Штерн, выполненные еще в 40-х годах, имеет место прогрессирующее истощение симпатоадреналовой системы, особенно ее центральных образований.

Качественные и количественные сдвиги в обмене катехоламинов, не только отражающие, но и определяющие состояние симпатоадреналовой системы, не всегда однозначны при различных видах стресса. Они зависят от многих обстоятельств; характера, интенсивности и длительности воздействия, исходного состояния и реактивности центральных и периферических отделов вегетативной нервной системы, времени дня и ночи, наличия или отсутствия резервов (предшественников) катехоламинов, компенсаторных (гомеостатических) механизмов, регулирующих постоянство внутренней среды и устойчивость физиологических функций.

Каждый из указанных факторов в той или иной степени может оказать влияние на течение, последовательность, силу и характер как самой реакции при стресс-воздействиях, так и на состояние внутренней среды. Конечно, опыты на животных далеко не равнозначны исследованиям на людях. Поэтому исследователи как в нашей стране, так и за рубежом вложили немало сил в изучение механизмов стресс-реакции у человека. Особенно интересны в этом плане работы, связанные с эмоциональным стрессом[28]28

См. также книгу: К. В. Судаков. Системные механизмы эмоционального стресса. М.: Медицина, 1981.

[Закрыть].

Одной из особенностей связанного с профессиональными факторами труда работников железнодорожного транспорта является одновременное наблюдение за различными производственными процессами. Требуется быстрое переключение внимания, выдача комапд подчиненному персоналу, причем это происходит при остром дефиците времени. Минимальное отклонение от графика работы, непредвиденные помехи, ошибки, технические неполадки в процессе труда создают аварийные ситуации. Совершенно естественно, что испытуемые находятся в состоянии постоянного нервно-эмоционального стресса.

В нашей лаборатории В. Н. Васильев и др. обследовали телетайпистов, конторских диспетчеров, операторов и дежурных механизированных горок, машинистов и диспетчеров – поездных, маневровых и станционных. Все они работали в производственных условиях с 8 до 20 ч (дневная работа), после чего следовал ночной отдых с 20 до 8 ч. На следующие сутки испытуемые с 8 до 20 ч отдыхали. Затем с 20 до 8 ч они работали (ночная смена). После этого получали двое суток отдыха. Периоды дневного и ночного отдыха на вторые сутки являлись контролем по отношению к ночной и дневной работе.

Одновременно была обследована группа испытуемых, не занятых на сменной работе, – врачей, инженеров, лаборантов, в период дневного и ночного бодрствования и ночной работы (решение арифметических задач, психологические тесты, переводы с иностранных языков при дефиците времени).

Исследования на всех группах испытуемых подтвердили сделанные ранее наблюдения о суточном ритме экскреции катехоламинов как у лиц, не привыкших к ночному труду, так и приученных к нему.

У операторов и дежурных во время дневной работы отмечалось снижение резервных возможностей симпатоадреналовой системы, о чем свидетельствовало увеличение отношения суммы катехоламинов (А+НА+ДА) к ДОФА. У диспетчеров, чей труд отличается наибольшей напряженностью, при дневной работе имело место увеличение экскреции норадреналина и повышение соотношения НА/А, что указывает на преобладание активности медиаторного звена симпатоадреналовой системы над гормональным. При этом у них наблюдалось значительное уменьшение резервных возможностей симпатоадреналовой системы.