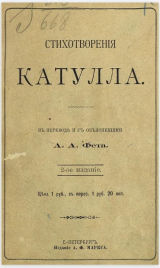

Текст книги "Стихотворения Катулла в переводе А. А. Фета"

Автор книги: Гай Валерий Катулл

Жанр:

Античная литература

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 8 страниц)

Нельзя утвердительно сказать, вернулся ли он домой, не приобретя ничего, или же запасся в Вифинии кораблем с гребцами. С Сирмиона и из Вероны Катулл по свидании с отцом снова вернулся в Рим, где написал (10) характерную картину из тогдашних нравов.

В Риме Катулл, свободный на этот раз от исключительной страсти к Лезбии, мог предаться светской жизни в кругу друзей. Как ни справедлив был впоследствии Гораций, указывая на всемирное владычество и богатство как на причину упадка римских нравов, а Ювенал через 200 лет в своей ненависти к юрким грекам, верность их указаний не в силах изменить исторической цепи причинности. Во время Цицерона и Катулла Рим давно уже закипал греческою образованностью, и на первых порах Рим наук и искусств начинался именно там, где кончалась Греция, т. е. в Александрии. Нравственная разнузданность Лезбии (Клодии) роняет ее в наших глазах и уронила в глазах Катулла, но Вестфаль совершенно справедливо говорит: «Без любви к Лезбии Катулл никогда бы не вышел из круга александрийской поэзии».

Понятно, что по возвращении в Рим Катулл еще теснее прильнул к кружку старых литературных друзей. Рим в то время кипел признанными и непризнанными стихотворцами. Мы уже видели, что серьезные чиновники, преторы и публичные ораторы предавались писанию стихов. Понятно, что для истинных жрецов искусства подобные стихотворцы и их стихи были истинной карой, как это видно из самых произведений Катулла. В настоящее время ограничимся указанием на тех истинных друзей поэта, в кругу которых снова оживилась и отчасти изменилась его муза.

Особенной, можно сказать, восторженной любовью Катулла пользовался К. Лициний Кальв, поэт до того сходный с Катуллом по роду поэзии, что нередко его имя упоминалось в неразрывной связи с именем нашего поэта, как, например, у Горация (Сат. и, 10, 19):

Что за Кальвом одним привычен бренчать да Катуллом.

Далее с К. Гельвием Цинною, эпиграмматическим поэтом (95), продолжалась дружественная связь, возникшая в Вифинии. Поэту Корнифицию посвящено 38; Цэцилию из Комума 35. Об историке Корнелии Непоте мы говорили выше. Но Катулл был дружен не с одними писателями: в этом направлении всего ярче выступает его нежная дружба к двум друзьям, Веранию и Фабуллу, о которых можно предположить, что они его сверстники – веронцы. Рядом с ними находим мы светских друзей поэта: Камерия (58b и 55), Алфена (30), Септимия (45), которому посвящено это прелестное любовное стихотворение, быть может, совершеннейшее по форме из всего, что написал Катулл. Но в последние годы уже не любовь, а дружба, удовольствия, насмешка и ненависть составляют мотивы стихотворения. Его эпиграммы своею резкостью и бесцеремонностью (чтобы не сказать цинизмом) снова сближают его для нас с Пушкиным. Оба словно подслушали выражение Вольтера: «il ne s’agit pas de le render ridicule, il s’agit de le dé shonorer» и, стараясь замарать своего врага, они преднамеренно окунали перо в грязь. Полемику Катулла против Цезаря Вестфаль объясняет тем, что в Вероне Катулл любил Амеану, но она предпочла ему одного из военачальников Цезаря Мамурру (41, 43. 29, 7): отсюда ненависть Катулла сначала против Мамурры, а потом уже и против самого Цезаря. Другие же полагают, что Катулл уже в Вифинии стал вдаваться в политические интересы, а позднее еще заразился ими от друга своего оратора Кальва, который был противником Цезаря и его приближенных. Едкое стихотворение 29, написанное в конце 55 года, сильно затронуло Цезаря, не столько как голос оппозиции, для Катулла мало привлекательной, сколько как личность; и вот ловкий и прозорливый полководец, уже сумевший примириться с Кальвом, успел в том же году, после очевидного упорства (54?) и (93) со стороны Катулла, примириться и с последним. Весьма вероятно, что сближение произошло в Вероне, при содействии Катуллова отца, состоявшего, как мы уже видели, с Цезарем в дружеских отношениях. Дело в том, что вскоре после того Катулл написал 11-е стих., в котором он как бы видит себя сопровождающим Цезаря в походах и изумленным его подвигами. Быть может, что ввиду новой блестящей служебной карьеры, к радости отца открывшейся пред поэтом, Лезбия решилась на свою неудачную попытку нового примирения с Катуллом, но всему этому преждевременная смерть поэта положила предел. Катулл умер в 54 г. до P. X., и многие в 38 видят стихотворение, написанное им во время предсмертной болезни. Приводим:

Краткий обзор хронологически верных указаний:

* Год рождения 87 или 84.

* Вскорости за семнадцатым годом от рождения (70 или 65): смерть брата, затем 68а, 65, 66. Вскорости за 68а, 68b и 68с.

* Лезбия замужем (8и, и), следовательно, если Лезбия – Клодия, муж которой умер в 59 году, и стихотворение 83 написано не позднее этого года. (Сличи также 77. К Руфу).

* Меммий, пропретор Вифинии (57–56). К этому времени – 101. 46.

* Возвращение 56 или 53 года: сюда 31. 4. 10. 28. 47.

* Процесс Ватиния 56 или 54 года: 53. (Сравни 14. 3).

* Известные события 55 года: 113. 55. 29. 11. 45.

Вот то немногое, что мы считали необходимым сказать читателю, желающему вступить в небольшую, но чрезвычайно разнообразную картинную галерею Катулла), где в хаотическом беспорядке рядом со сравнительно большими оригинальными картинами красуются летучие силуэты в две строчки. Без вручаемого нашим предисловием более или менее последовательного каталога, и самые подстрочные объяснения не могли бы ему помочь ни в ясном понимании текста, ни в художественном наслаждении. Если книжку всякого истинного лирика можно сравнить с кладбищем когда-то живых и даже жгучих внутренних событий, то у Катулла, писавшего прямо под впечатлением минуты, мертвецы лежат не перегоревшие до неузнаваемости в огне вдохновенен, а в том самом виде и наряде, в каком они являлись перед его творческим воображением. Конечно, не проживи Катулл своего короткого века Катуллом, не было бы и его книжки. Не знай мы его жизни с ее обстановкой, мы не поняли бы и его книжки; но мы слишком хорошо знаем, что связь между житейским (эмпирическим) характером человека и его умственной деятельностью далеко не та, что между эмпирическим характером и эмпирическими действиями, и часто бывает совершенно обратная. Так, например, нелюдимый ипохондрик Гоголь не перестает хохотать в своих произведениях. Вот почему мы не желаем вступать в полемику с теми, которые указывают на злобные выходки Катулла против Амеаны, которую он когда-то любил, на его злобу против людей, с которыми он некогда был дружен, на алчность к наживе, высказанную по поводу воинской службы, на крутой поворот к похвалам Цезаря, которого до примирения он так язвил. Если, несмотря на эти недостатки, читатель, подобно нам, не признает в молодом и еще нравственно не окрепнувшем Катулле живого и милого юноши, то, при известном художественном чутье, он тем не менее не может не узнать в Катулле одного из замечательнейших лирических поэтов, не только между римскими, но и между лириками всех веков и народностей.

Переводчик

№1. К Корнелию Непоту[2]

Кому лощеную под пемзу суждено

Мне книжку новую в красивой дать отделке?[3]

Корнелий, ты прими: ведь ты уже давно

Хотя во что-нибудь ценил мои безделки

Тогда уж,[4] как впервой средь италийцев ты

В трех книгах описал, что исстари велося;

Ученые, клянусь Юпитером! листы.

Поэтому прими, чтоб в книжке ни нашлося

Какого ни на есть, я ж буду муз молить,[5]

Чтоб больше одного ей веку пережить.

№2. К воробью Лезбии[6]

О воробей ты моей восхитительной девы,

Прячет тебя на груди и с тобою играет,

И тебя она тонким перстом раздразнивши,

Острым твоим укушеньям его подставляет,

Как ей, отраде моей, красотою блестящей,

Я и не знаю уж чем позабавиться мило,

Чтобы в тоске находить для себя развлеченье,

(Думаю, чтобы горячая страсть в ней остыла).

Если бы мог, как она, поиграть я с тобою,

Верю, с души бы свалилось раздумье больное!

………………………………………

Было б отрадно мне, как по преданию, быстрой

Девушке яблоко было на вид золотое,

Что наконец разрешило заветный ей пояс.[7]

№3. Плач о смерти воробья[8]

Плачьте теперь, о Венеры, и вы, Купидоны,[9]

И насколько вас есть все изящные люди!

Вот воробей моей девушки ныне скончался,

Тот воробей моей милой, которого пуще

Собственных глаз она, бывало, любила;

Ибо он сладостен был и знал он не хуже

Собственную госпожу, чем девочка матерь,

И никогда он с ее колен бывало не сходит,

А в припрыжку туда и сюда поскакавши,

Он к одной госпоже, пища, обращался.

Вот теперь и пошел он по мрачной дорожке

Той, откуда никто, говорят, не вернется.

Будьте же прокляты вы, ненавистные мраки

Орка[10] за то, что глотаете все вы, что мило:

Вы у меня[11] воробья столь прелестного взяли.

О несчастье! О воробей мой бедняжка,

Ты виноват, что глаза от сильного плача

Вспухнув, у девы моей теперь краснеют.

№4. К галере[12]

Галера эта, видите ль, вы, странники,

Была, как говорит, быстрейшим кораблем,[13]

И ни один из бойких в море ходоков

Не мог ее опередить, на веслах ли

Пришлось идти, или лететь на парусах.

И говорит она, что это подтвердят

Опасный берег Адрия и острова

Циклад, гордец Родос, Фракия мрачная

И Пропонтида и с заливом страшным Понт,

Где, ставшая галерой, некогда была

Косматым лесом: на Циторском там хребте

Звучал волос ее речистых часто свист[14]

Амастр понтийский и носящий букс Цитор[15]

Вам, говорит галера, это было все

Известно: из стари из самой, говорит,

Она стояла на вершине; там твоей,

Смочила весла на твоих она зыбях

И уж оттуда по широким всем морям

Несла владельца, вправо ли иль влево звал

Встающий ветер, или разом задувал

Юпитер благосклонный в два конца ветрил;[16]

И не дала обетов никаких она[17]

Богам прибрежным, с самых отдаленных вод

Морских до озера прозрачного дойдя.

Но это все минуло; ныне в тишине

Она приюта старясь, предается вам,

Близнец ты, Кастор, и ты, Кастора близнец.

№5. К Лезбии[18]

Жить и любить давай, о Лезбия, со мной!

За толки стариков угрюмых мы с тобой

За все их не дадим одной монеты медной,

Пускай восходит день и меркнет тенью бледной:

Для нас, как краткий день зайдет за небосклон,

Настанет ночь одна и бесконечный сон.

Сто раз целуй меня, и тысячу, и снова

Еще до тысячи, опять до ста другого,

До новой тысячи, до новых сот опять.

Когда же много их придется насчитать,

Смешаем счет тогда, чтоб мы его не знали,

Чтоб злые нам с тобой завидовать не стали,

Узнав, как много раз тебя я целовал.

№6. К Флавию[19]

Флавий, о милой своей ты Катуллу,

Будь она только красивой, пристойной,

Все рассказал бы, не справясь с молчаньем.

Только не знаю, с какой недостойной

Там ты связался; признаться и стыдно.

Что не вдовой твоя ночь-то угасла,

Это с постели гласит нам немолчно

Запах венков и сирийского масла,[20]

Да изголовье; оно ведь измято

Тут вот и там, и кровать твоя еле

Держится, так она вся расшаталась.

Если слова их не верны, то в теле

Дряблость и шаткие ноги все скажут,

Что по ночам у тебя за затеи.

Ты что ни есть, хорошо или худо,

Все мне скажи; я вас с милой твоею

Стройною песнью прославлю до неба.

№7. К Лезбии[21]

С меня ты требуешь, о Лезбия, признаний,

Как много мне твоих достаточно лобзаний?

Как велико число либшских всех песчин,

Лежащих близ цветов Кирен[22] среди равнин,

Между оракула Зевесова жилищем

И Батта древнего почёющим кладбищем;[23]

Иль сколько с неба звезд средь тишины ночей

Взирают на любовь таящихся людей,

Лобзаний столько же горящему недужно

Насытиться вполне еще Катуллу нужно,

Чтоб любопытный их не сосчитал какой,[24]

И порчи не наслал на них язык дурной.

№8. К самому себе[25]

Бедняк Катулл, не будь ты более шутом,

Коль видишь, что прошло, считай оно пропало.

Светило солнышко тебе живым лучом,

Когда ты хаживал, как дева указала,

Любимая тобой тогда как ни одна.

Какие игры тут бывали между вами;

Ты их желал, от них не прочь была она.

Живило солнышко и впрямь тебя лучами.

Не хочет уж она, ты тоже не хоти,

За убегающим ты не гонись, будь гордым,

Душою тверд сноси, волненья укроти.

Прощай же дева, ты. Уже Катулл стал твердым.[26]

Не станет он тебя отыскивать, молить;

Как не пойдет никто, так станешь ты унылой

Преступная, увы! Придется тяжко жить!

Кто за тобой пойдет? Кому казаться милой?

Кого тебе любить? Кому назвать своей?

Кого поцеловать? Кого куснуть больней?

А ты, Катулл, терпи с незыблемою силой.

№9. К Веринию[27]

Ты, что́ из всех моих приятелей, поверь,

Вериний, в тысячу милей мне раз и боле,

К пенатам ты своим вернулся ли теперь,

К старушке-матери и к братьям жить на воле?

Вернулся. Эта весть восторги мне несет!

Увижу, что ты цел, рассказы слушать стану

Про жизнь в Гиберии, про те места, народ[28]

Как-то обычай твой; прильну и не отстану

Тебя я целовать, начав с твоих очей.

О, сколько вас ни есть счастливейших людей,

Кто радостней меня найдется и блаженней?

№10. О возлюбленной Вара[29]

Мой Вар, чтоб показать мне милую, завидя[30]

На рынке праздного, с собой меня увел.

Гулящая она, я увидал мгновенно,

Но недурной ее и ловкой я нашел.

Когда мы к ней пришли, то завязались речи

У нас различные и между тем вопрос

И о Вифинии, как ей теперь живется[31]

И много ль у меня там денег завелось?

Как было, я сказал: что поживиться нечем,

Ни преторам самим, ни кто при них делец,

Что разжирев никто оттуда не вернется,

Затем, что претор сам отъявленный подлец

И на волос один не ценит приближенных.

«Но верно же, – они воскликнули, – достать

Ты не забыл того, что, говорят, в тех нравах:

К носилкам хоть людей».[32] Я, чтоб ловчей предстать

Пред девою одним из нисколько богатых,

«Не так уж, говорю, я жался в этот раз,

Чтоб, как бы ни было в провинции там плохо,

Восьми я человек в носилки не припас».

А у меня ни там, ни сям их не бывало

Ни одного, чтобы обломки хоть таскать

Моей кровати, их на шею наваливши.

Она же, как такой отъявленной под стать:

«Ты одолжи, – кричит, – Катулл, мне их на время;

Я кстати им велю меня в Серапис снесть».[33] —

«Постой-ка», – говорю на это я девице:

«В том, будто у меня, сейчас сказал я, есть,

Так в этом сбился я. Нет, это мой любезный

Товарищ Цинна Гай[34] себе там приобрел.

Его или мое, какое, впрочем, дело?

Я ими пользуюсь, как бы их сам завел».

Но ты, как ты груба, какая непропека,[35]

Что при себе другим забыться ты не дашь.

№11. К Фурию и Аврелию[36]

Фурий с Аврелием, вы за Катуллом,

Хоть бы увлек он вас к индам с собою,

Где вдоль восточного берега звонкой

Плещет волною,

Хоть до гирканов[37] иль нежных арабов,

Или до парфов, где стрелы – их сила,

Или до мест, где окрашено море

Устьями Нила;

Хоть бы он шел за высокие Альпы,

Цезаря видя на подвигах хвальных,

К Рейну ли галлов иль к морю британцев

Грозных и дальних.

Весь этот труд, и что боги судили

Мне, вы готовы стерпеть, подвижные,[38]

Только моей передайте вы деве

Речи плохие.

Средь волокит пусть живя на здоровье

Триста она их за раз обнимает,

Хоть ни один ей не мил, а развратом

Всех надрывает;

Прежней любви ей моей не дождаться,

Той, что убита ее же недугом,

Словно цветок на окраине поля[39]

Срезанный плугом.

№12. К Азинию[40]

Азиний Марруцин, ты с левой-то руки[41]

Творишь недоброе среди вина и смеха,

Ты у рассеянных их крадешь ручники.

Ужель ты думаешь, остра твоя потеха?

Глупец, не видишь ты, как подло так хватать.

Ты не поверишь мне? Поверь хоть Поллиону

Ты, брату своему. Талант бы рад отдать[42]

За кражу он твою. По избранному тону

Он малый знающий, в приличиях обвык.

Поэтому стихов жди в триста злобный ворох,

Иль возврати ты мне немедленно ручник;

Не по цене своей, конечно, он мне дорог,

Но он сэтабского, иберского белья,[43]

И для меня оно полно воспоминаний,

Отстать от ручника теперь не в силах я;

Прислал его Фабулл в подарок и Вераний,[44]

И как Вераний мне он дорог и Фабулл.

№13. К Фабуллу[45]

Фабулл, ты у меня откушаешь отлично

На днях, была б богов охрана над тобой,

Коль ужин принесешь хороший, как прилично,

И деву пригласишь прелестную с собой;

Прибавь еще к вину и соль[46] и смех забавный.

Как с этим всем придешь, вот будет мне с руки,

Отличный будет пир; ведь у Катулла явно

В кармане водятся одни лишь пауки.[47]

Амуром чистым я на все дары отвечу,[48]

Что может быть еще изящней и нежней:

Елеем я тебя, у девы взятым, встречу,

Венеры это дар и Купидонов ей,

Когда понюхаешь, богам начнешь молиться,

Чтоб в нос тебе, Фабулл, всецело превратиться.

№14а. К Лицинию Кальву[49]

Когда бы пуще глаз своих я не любил

Тебя, отрадный Кальв, за этот дар твой верно

Ватинианской бы я злобою вспылил:[50]

Что сделал я, или что молвил беспримерно,

Что мне на гибель тут поэтов ты набрал?

Клиента твоего пусть бог карает злобный,

Что столько сволочи за раз тебе наслал.

Подозреваю я, что с выдумкой подобной

Те новости тебе писатель Сулла шлет;[51]

Не худо, я скажу, а хорошо и сладко,

Что все труды твои и сам он признает.

О боги, страшная, проклятая тетрадка!

Катуллу своему ты все, приятель мой,

Прислал, чтоб целые он протомился сутки,

Да в Сатурналии, в отрадный день такой.

Нет, нет, я не спущу тебе подобной шутки:

А в лавки книжные, едва начнет светать,

Я брошусь Цезиев, Аквинов постараюсь,[52]

Суффена самого, весь этот яд собрать,[53]

И пыткою такой с тобой я рассчитаюсь.

А вам скажу прости, бегите, чада зла,

Туда, откуда вас нелегкая несла,

Вы, современный бич, сквернейшие поэты!

№14 b. Отрывок[54]

Если кто моих безделок

Став читателем, бесстрашно

На меня возложит руки,

……………………….

№16. К Аврелию и Фурию[55]

В лицо всех пакостей наделаю я вам,

Аврелий мерзостный и с Фурием постыдным.

Которые меня, судя лишь по стихам

Моим изнеженным, считаете бесстыдным.

Поэту чистоту хранить своей души

Прилично, но стихам не нужно то нимало,

Которые тогда остры и хороши,

Когда отчасти в них распущенность нахала;

И если щекотят, пусть будут раздражать,

Я не скажу ребят, а взрослых без желаний,

Которые себя не в силах взволновать;

А вы, читая в них про тысячи лобзании,

Уж полагаете, что я негодник сам;

В лицо всех пакостей наделаю я вам.

№17. К Колонии[56]

О Колония, ты поиграть на мосту бы желала[57]

Длинном и поплясать бы готова, но только боишься

Свай мостишки плохих, стоящих на дряхлых подпорках,

Чтоб кувырком-то он весь в глубину не свалился болота;

Пусть по желаньям своим дождешься хорошего моста,

По которому можно салийскую праздновать пляску,[58]

Только великим утешь ты меня, Колония,[59] смехом;

Некоего из моих сограждан хочу с твоего я

Моста в грязь сноровить через голову кверху ногами,

Да и туда, где в озере целом и в тухлом болоте

Плесенью все зацвело и самая пропасть пучины.

Несоленейший он человек и не более смыслит[60]

Мальчика только двух лет, что спит, отцом убаюкан.

Ведь жена у него в едва наступившем расцвете

И избалованней всякого нежного даже козленка:

Надо за ней приглядеть, как за гроздом самым чернейшим;[61]

Он же дает ей играть, как хочет, и думать забыл он,

Сам не подымется с места, а словно ольха, что подсекли

Лигурийской секирой, лежит, завалившись в канаве,

И настолько в ней чувств, как будто ее не бывало.

Так и мой-то болван, ничего он не видит, не слышит,

Кто он сам-то, и есть или нет, и того он не знает.

Вот его-то хочу с твоего я моста низвергнуть,

Может быть, это бы вдруг потрясло тупую в нем спячку

И в густой он грязи свою бы оставил сонливость,

Как подкову железную в липком болоте ослица.

№22.[62] К Вару[63]

Суффен вот этот, Вар, знакомый твой обычный[64]

Приятный человек, речистый и приличный,

А между тем стихи писать он полюбил,

Их тысяч десять он иль больше настрочил,

По-моему; не так, как часто на швырковых

Подчистках: дивная бумага в книгах новых,[65]

Тут скалки новые, застежки, верх горит,

Все разлиновано, под пемзу все блестит.

Когда ж начнешь читать, то с светским тонким строем

Суффена копачом сочтешь иль козодоем,

Насколько он другой и изменился так.

Что ж это, почему? Отъявленный остряк

Натертый человек по светскости сугубой,

Он деревенщины грубее всякой грубой,

Когда начнет писать; и больше счастья он

Не знает, чем когда в писанье углублен:

Так восхищается и так себе дивится.

Мы слабы этим все; и редко где случится

Такого повстречать, что не признаешь в нем

Суффена. Собственным отмечен всяк грехом.

Не видим мы мешка, что носим за спиною.[66]

№23. К Фурию[67]

Ты, Фурий, у тебя ни скрипи, ни раба,

Клопа иль паука, иль уголька не видно,[68]

Отца и мачеху дала тебе судьба

Таких, что камни грызть зубам их безобидно;

И хорошо тебе с родителем твоим

Да и с родительской супругой деревянной.

Не мудрено: дано здоровье вам троим,

Варит с исправностью желудок постоянный.

Землетрясение, пожар вам не во вред,

Ни кражи дерзкие, ни яды, ни тревога,

И никаких иных вы не боитесь бед,

А самые тела гораздо суше рога,

И может быть могли вас больше иссушить

И солнце, и мороз, и сила голоданья.

Ну как тебе легко и весело не жить?

Нет поту у тебя и слюн нет излиянья,

Мокроты вовсе нет, и нечем лить носам.

К такой опрятности опрятность поневоле;

Солонки чище то, на чем сидишь ты сам,

Ты очищаешься в год десять раз не боле,

И твердым словно боб или какой голыш,

Хоть перетри в руках все это равномерно,

Ты даже пальчика себе не загрязнишь.

Таких больших удобств, ты, Фурий, лицемерно

Не презирай; нельзя безделкой их считать,

И сотни нечего сестерций вымогать[69]

Как ты привык, – и так ты обеспечен верно.

№24. К Ювенцию[70]

О ты, Ювенциев отборнейший цветок!

Не только нынешних, но всех былых украса,

Иль тех, что в будущих годах готовит рок,

Я б предпочел, чтоб ты богатства сдал Мидаса[71]

Тому, у коего ни скрини, ни раба,[72]

Чем то, что перед ним душа твоя слаба.

Как! восклицаешь ты, ужель он не любезен?

Но у любезного ни скрини, ни раба.

Полезен ли тебе совет иль бесполезен,

А все же у него ни скрини, ни раба.[73]

№25. К Фаллу[74]

Распутный Фалл, нежней ты кроликов пушка,[75]

Или гусиного, иль мякоти ушка,

Иль песни, что паук заткал фатой троякой.

Но все ты, Фалл, жадней хватаешь бури всякой

В тот час, как банщики зевают при луне,

Накидку, что украл, мою отдай ты мне

Сэтабский мой ручник и тинские узоры,[76]

Что стал ты, шут, носить как отчие уборы.[77]

Из-под ногтей своих пусти их, возвратя,

Чтоб нежных бедр твоих и мягких лапок я

Бичом не расписал горячим, может статься,

И неожиданно не стал бы ты метаться,

Как по морю корабль, под бурею кряхтя.

№26. К Фурию[78]

Заложен сельский дом мой словно по заказу;

Он, Фурий, с Австером, с Фавоном не знаком,[79]

Афелиот, Борей не дули здесь ни разу,[80]

Но тысяч до двух сот залогу есть на нем.[81]

О буря страшная, несущая заразу!

№27. К мальчику-прислужнику[82]

Фалерна старого служитель-мальчик, нам

Лей в чаши горечи хмельной и беспощадной,

Такой закон дала Постумия пирам,[83]

Пьянее ягоды налившись виноградной.[84]

Прочь вы, струи воды, куда угодно вам,

Губителям вина; вы к строгим ворчунам

Ступайте: чистого здесь царство Тионейца.[85]

№28. К Веранию и Фебуллу[86]

Службы Пизоновой тощие спутники

С ловкими сумками и маловесными[87]

Добрый Вераний, Фабулл ты сердечный мой;

Как поживаете? Вдоволь ли с кислым тем[88]

Холоду, голоду вы натерпелися?

Или у вас на таблицах прибыточка[89]

Виден расход? Так и я с своим претором

Как походил, лишь расходы повыставил.

Добрым порядком, о Меммий, ты драл меня

И всевозможных наделал мне гадостей!

Вижу, что в том же и вы положении

Были. Дубинкой не меньшей вас гладили[90]

Тож. Вот высоких друзей и отыскивай.

Пусть же все боги карают с богинями

Вас, поношение Рема и Ромула.

№29. К Цезарю[91]

Кто это видеть может, кто перенесет,

Коль не бесстыдник он, распутник и игрок,[92]

Что у Мамурры то, чем прежде Галлия

Косматая владела и Британия?[93]

Беспутный Ромул, видишь все и терпишь ты,[94]

А тот теперь и в гордости и в роскоши

Пойдет ходить по всем постелям по чужим,

Как словно белый голубок или Адонис.

Беспутный Ромул, видишь все и терпишь ты?

Ведь ты бесстыдник, и распутник, и игрок.

Не с этой ли ты целью, вождь единственный,

На самом крайнем острове был запада,

Чтоб этот хлыщ истрепанный у вас глотал[95]

По двести или триста тысяч там за раз?

Иначе что же значит щедрость вредная?[96]

Иль мало размотал он? Мало расшвырял?

Сперва он погубил отцовское добро,

Затем Понтийскую добычу, в-третьих же[97]

Иберскую, что знает златоносный Таг.[98]

Не для него ль и Галлия с Британией?

Что эту дрянь лелеете? Что может он,

Как не глотать отцовское наследие?

Не в силу ли уж этого, нежнейшие

Вы, тесть и зять, весь разорили круг земной?[99]

№30. К Алфену[100]

Алфен, так все забыв, товарища надуть!

Иль друга милого не жаль тебе ничуть?

Рад обмануть меня, предать ты, нечестивый?

И небожителям противен смертный лживый.

Ты это все забыл, отдав меня бедам.

Увы! Скажи, как быть, кому же верить нам?

Ты душу-то раскрыть велел мне лицемерно

И под любовь подвел, как будто все так верно.

Теперь уходишь ты; все речи, все дела

На ветер брошены, их туч уносит мгла.

Хоть ты забыл, но бог и Верность не забыли,

Они в делах тебе раскаяться судили.[101]

№31. К полуострову Сирмиону[102]

Всех полуостровов, всех островов зеница

Ты, милый Сирмион, насколько средь озер

Иль на морях их есть двоякого Нептуна[103]

Тебя доволен так, так рад я увидать!

Едва мне верится, что с тинских и вифинских[104]

Вернувшися полей, я вижу твой приют.

О что отраднее покинутой заботы,

Как бремя сняв с души, и путника трудом

Измучась, мы идем опять к родному Лару,

Чтоб на желанную давно возлечь кровать.

Вот это всех трудов единая награда.

О здравствуй, Сирмион, владельцу будь же рад;

Вы, волны озера сквозные, веселитесь:

Все смейся, что в дому хохочущего есть.[105]

№32. К Ипсифилле[106]

Пожалуйста, голубка Ипсифилла,

Моя услада и моя ты прелесть,

Ты прикажи к тебе придти мне в полдень.

И если так велишь, то прикажи уж,

Чтоб на засов никто не запер двери,

И ты сама уйти куда не вздумай;

А оставайся дома и готовься,

Чтоб девять раз тебя я обнял кряду.

Но если так, приказывай немедля:

Так как я сыт и навзничь повалился,

Туника мне и паллий даже узки.

№34. К Диане[107]

Мы под защитой Дианиной,

Чистые девы и мальчики,

Встретим Диану, мы чистые,

Песнью благочестивой.

О Латония,[108] вышнего

Дочь Громовержца великая,

Ты, породила которую

Мать под делосской оливой,[109]

Чтобы была ты владычицей

Гор и лесов зеленеющих

И по сокрытым ущелиям[110]

Рек с громозвучной волною.

Ты и Люцина томящимся,[111]

Ты и Юнона родильницам,

Тривия[112] тоже, с заемным ты

Светом зовешься Луною.

Ты, в обращении месячном

Меря теченье годичное,

В закромы сельского пахаря

Сыплешь и сбор нарочитый.

Будь, под каким бы ты именем

Ни пожелала, священною,

И как издревле будь правнукам

Ромула вечной защитой.

№35. Приглашение Цэцилию[113]

Нужному поэту, другу сердца,[114]

Ты, письмо, Цэцилию скажи-ка,

Чтоб в Верону прибыл он, покинув

Стены Кома и Ларийский берег:[115]

Я желал бы, чтоб услышал мысли

Своего и моего он друга.[116]

Коль смышлен он, то пожрет дорогу,

Хоть бы тысячью его молений

Отзывала дева, обе руки

Наложив на шею, чтоб остался,

Та, что ныне, если правду слышу,

От любви к нему совсем изныла.

Ибо с той поры, как прочитал он

Начатую Диндимену, пламень[117]

Пожирает мозг в костях бедняжки.

Я тебе прощаю дева, Саффо

Ты мудрее: очень уж изящно

Мать богов стал воспевать Цэцилий.

№36. К Анналам Волюзия[118]

Аннал Волюзия, зловонное маранье[119]

Исполни ты моей девицы обещанье;

Венера слышала обет и Купидон:

Что если буду я ей снова возвращен

И злой мой ямб искать не станет в ней предмета,[120]

То сочинение мерзейшего поэта

Пожертвует она хромому богу в дар,

Чтобы мучительный их охватил пожар.

И думалось тогда девицей своенравной,

Что это был обет и милый, и забавный.

О ты, что рождена морскою синевой,

Кого Идалий чтит и Урион морской,[121]

Чей Книд средь камышей любимый и Анкона,[122]

Чей Аматунт, чья власть простерта до Голгона,[123]

И до Дуррахия, где Адрии притон,[124]

Прими обет и будь тобой он разрешен,

Коль нет безвкусного и пошлого в затее.

А вы меж тем в огонь ступайте поскорее

Мужиковатые, полны нечистоты,

Аннал Волюзия, зловонные листы.

№38. К Коринфицию[125]

Плох, Корнифиций, стал Катулл твой и к тому же

Ему, клянусь, совсем тошнехонько пришло

И хуже с каждым днем и с каждым часом хуже.

А ты, казалось бы, не очень тяжело,

И не обрадуешь словечком утешенья?

Я злюсь. Ужель меня забыть тебе пришлось?

Словцо участия отрадней, без сомненья,

Всех симонидовских красноречивых слез.[126]

№39. К Эгнатию[127]

Эгнатий, белизну зубов своих являя,

Век улыбается: к скамейке приступая[128]

Судебной, где до слез защитник всех довел,

Он улыбается; иль на костер набрел,

Где с воплем плачет мать единственного сына,

Он улыбается. Повсюду все едино

Он улыбается. Такой недуг по мне,

Нельзя ни вежливым, ни тонким счесть вполне.

Прими же мой совет. Эгнатий добрый, ныне:

Тибура ль ты жилец, или рожден в Сабине,

Ты Умбр ли сытенький, или этруск с брюшком,[129]

Иль ланувиец ты, зубаст и смугл лицом,[130]

Иль транспаданец, – (мне свои-то больно любы),[131]

Ну кто бы ни был ты из тех, что моют зубы,

Не смейся ты всему, повсюду и при всех.

Глупей нет ничего, поверь, чем глупый смех,

Но цэльтиберец ты: в стране же цельтиберской,[132]

Как кто помочится, так утром в этой мерзкой

Он влагой зубы трет и десны докрасна;

Так, что у вас зубов чем чище белизна,

Тем больше значит он напился полосканья.

№40. К Равиду[133]

Что за безумие несчастнейший Равид,

Тебя стремглав швырнуть мне в ямбы норовит?

Какой же бог тебя, моленью вняв не в пору,

Поднять безумную налаживает ссору?

Иль хочется тебе в устах у черни жить?

Как? Иль во что б ни шло известным хочешь быть?

Ты будешь им; за то, что захотел влюбиться

В предмет моей любви, во век тебе казниться.[134]

№41. К возлюбленной Мамурры[135]

Амеана, – трепанная дева,

У меня всех десять тысяч просит!

Дева с больно нехорошим носом.

Нежный друг мотыги Формианца.[136]

Близкие и кто об ней печется,

Вы друзей и медиков зовите,

Ведь больна, и какова собою,

Знать, спросить у зеркала не хочет.

№42. К неизвестной[137]

Сюда вы, ямбы, сколько вас найдется,

Все сколько есть и сколько вас сберется.[138]

Вот девка дрянь, смеяся надо мной,

Не возвращает книжки записной,

В которой вы: вам, верно, неприятно.

Поймав ее, потребуем обратно.

А кто она? Вы спросите? Да, вот,

Что ходит дерзко, смехом корчит рот,

Как галльская собака, безобразно.[139]

Ее поймав, пристаньте безотвязно:

«Ты, девка дрянь, нам возврати стихи,

Дрянь девка, ты нам возврати стихи».

Не слушаешь? О грязь из подлой лужи

Иль что того еще быть может хуже.

Однако ж мало этим заключить,

Коль не берет, то в краску приводить

Железную собачью морду станем[140],

Опять кричать мы громче не останем:

«Ты, девка дрянь, нам возврати стихи,