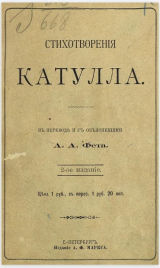

Текст книги "Стихотворения Катулла в переводе А. А. Фета"

Автор книги: Гай Валерий Катулл

Жанр:

Античная литература

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)

Annotation

Стихотворения Катулла

Владимиру Сергеевичу Соловьеву

Предисловие

Жизнь Катулла

№1. К Корнелию Непоту[2]

№2. К воробью Лезбии[6]

№3. Плач о смерти воробья[8]

№4. К галере[12]

№5. К Лезбии[18]

№6. К Флавию[19]

№7. К Лезбии[21]

№8. К самому себе[25]

№9. К Веринию[27]

№10. О возлюбленной Вара[29]

№11. К Фурию и Аврелию[36]

№12. К Азинию[40]

№13. К Фабуллу[45]

№14а. К Лицинию Кальву[49]

№14 b. Отрывок[54]

№16. К Аврелию и Фурию[55]

№17. К Колонии[56]

№22.[62] К Вару[63]

№23. К Фурию[67]

№24. К Ювенцию[70]

№25. К Фаллу[74]

№26. К Фурию[78]

№27. К мальчику-прислужнику[82]

№28. К Веранию и Фебуллу[86]

№29. К Цезарю[91]

№30. К Алфену[100]

№31. К полуострову Сирмиону[102]

№32. К Ипсифилле[106]

№34. К Диане[107]

№35. Приглашение Цэцилию[113]

№36. К Анналам Волюзия[118]

№38. К Коринфицию[125]

№39. К Эгнатию[127]

№40. К Равиду[133]

№41. К возлюбленной Мамурры[135]

№42. К неизвестной[137]

№43. К подруге Мамурры[141]

№44. К своему поместью[143]

№45. Об Акме и Септимии[150]

№46. К самому себе о приходе весны[155]

№47. К Порцию и Сократиону[160]

№48. К Ювенцию[164]

№49. К М. Туллию[165]

№50. К Лицинию[167]

№51. К Лезбии[170]

№52. К самому себе о Струме и Ватинии[172]

№53. О ком-то и Кальве[177]

№54. К Цезарю[178]

№55. К Камерию[182]

№58. К Целию и Лезбии[189]

№58b.[191]

№59. О Руфе и Руфуле[195]

№60. К Немилосердому[200]

№61. На бракосочетание Винии и Манлия[203]

№62. Брачная песнь[232]

№63. Аттис[241]

№64. Свадьба Пелея и Фетиды[266]

№65. К Орталу[315]

№66. Коса Береники[321]

№67. К двери[348]

№68a. К Аллию[359]

№68b.[366]

№68с.[384]

№69. К Руфу[389]

№70. О непостоянстве женской любви[391]

№71. Неизвестному

№72. К Лезбии[392]

№73. Неблагодарному[394]

№74. К Геллию[395]

№75+87. К Лезбии[398]

№76. К самому себе[400]

№77. К Руфу[401]

№78. О Галле[403]

№78b.[405]

№79. К Лезбию[406]

№81. К Ювенцию[409]

№82. К Квинтию[411]

№83. К мужу Лезбии[414]

№84. Об Аррии[416]

№85. О своей любви[417]

№86. О Квинтии и Лезбии[418]

№89. К Геллию[421]

№90. К Геллию[424]

№91. К Геллию[427]

№92. О Лезбии[429]

№93. К Цезарю[430]

№94. К хлыщу[432]

№95. «Смирна», стихотворение Цинны[433]

№96. Кальву о Квинтилии[439]

№98. К Виктию[440]

№99. К Ювенцию[441]

№100. К Цэлию и Квинтию[443]

№101. У могилы брата[445]

№102. К Корнелию[446]

№103. К Силону[448]

№104. К Неизвестному о Лезбии[450]

№105. К хлыщу[452]

№107. К Лезбии[455]

№108. К Коминию[457]

№109. К Лезбии[458]

№110. К Ауфилене[459]

№111. К Ауфилене[460]

№113. К Цинне[462]

№114. К хлыщу[465]

№115. К нему же[468]

№116. К Геллию[469]

notes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

Стихотворения Катулла

В переводе и с объяснениями А.А. Фета

Владимиру Сергеевичу Соловьеву

Пусть не забудутся и пусть

Те дни в лицо глядят нам сами,

Когда Катулл мне наизусть

Твоими говорил устами.

Прости! Лавровому венцу

Я скромной ивой подражаю,

И вот веронскому певцу

Катуллом русским отвечаю.

Боюсь, всю прелесть в нем убью

Я при такой перекочевки, —

Но как Катулла воробью

Не расплодиться в Воробьевке!

1885 года, 17-го мая

Предисловие

Применяясь к словам немецкого переводчика Ф. Гейзе, посвятившего многие годы на изучение и перевод Катулла, мы можем сказать: мы поставим этого римско-русского поэта, как двуликую герму в преддверие нашей словесности. Во внутренние покои проникают лишь редкие шаги; лишь на пороге желает он стоять в качестве привратника, возбраняя излишний прилив непосвященным и ободряя истинных учеников. Вы же, юноши, на которых, как на носителях грядущего, лежит между прочим и обязанность дальнейшего развития искусства, благодушно приступите. Полюбите небольшую книжку, если успеете, и если можно чему-либо из нее научиться, то пусть это будет то самое, чему старались над нею научиться и мы чтению поэтов.

Если всякий человек только при помощи постепенного опыта и взаимной проверки одних чувств другими приобретает знакомство с окружающим его видимым миром, в котором начинает различать добро и зло, то и в мире искусства невозможно ожидать, чтобы разумение приходило к нам при первом взгляде. Этот общий закон дает себя чувствовать всего более в том случае, когда мы имеем дело с произведениями, возникшими за тысячелетия среди жизни нам чуждой и неизвестной. Тут самый добросовестный переводчик помочь не в силах даже благосклонному читателю независимо от самостоятельной его работы. Истинное понимание столь отдаленных писателей никому не давалось разом и непосредственно. Изучение их всегда представляло ряд умственных трудов, из которых последующие опирались на предыдущие. И так переводчик, передавши читателю тот общий духовный портрет древнего поэта, который невольно возник в его душе, обязан приложить к тексту перевода благонадежную ариаднину нить объяснений, предоставляя будущему Тезею на собственный страх пускаться в лабиринт.

Самого переводчика можно уподобить дерзновенному водолазу, ищущему на дне морском сокрытых драгоценностей. Он приносит лишь то, что в данном случае нашел: редкостные украшения, перемешанные с изумительною дрянью, драгоценности, затонувшие при древних кораблекрушениях, огнецветные, фантастически изветвленные кораллы, истинные жемчужины в неприглядных раковинах; пусть другие разбирают, очищают и употребляют в дело. Лично ему остается надежда, что он исполнил нечто более долговечное, чем он сам. Если бы наша литература, подобно иностранным, обладала одним или многими буквальными переводами классиков, то и тогда явился бы вопрос: согласились ли бы мы в угоду известной гладкости современного языка перефразировать (читай искажать) древнего поэта. Но в настоящем случае нас нимало не смущают упреки в шероховатости, например, нашего перевода Ювенала. Такой упрек был бы совершенно уместен, если бы мы, подобно величайшему стилисту Пушкину, брались за подражание Катуллу, а не за перевод. Подражают, как хотят, а переводят как могут.

Равным образом не смущает нас и уныние знатоков при виде точно воспроизведенного русского лица нашей гермы, не имеющего бархатного налета, придаваемого мрамору крылами веков, налета, которым красуется каждая черта латинского лица того же Януса. Вообще, чем самобытнее и народнее поэт, тем менее поддается он художественному переводу.

Возможно ли переводить Пушкина, у которого и телятина и яичница, и даже ревматизм и паралич овеяны невыразимой прелестью? Не верите? Попробуйте сами написать или перевести пушкинскую телятину, и тогда только вы поймете, почему Маколей каждый раз плакал от умиления, читая 8 и 76 Песни Катулла. Но из невозможности воспроизводить впечатление оригинала никак не следует, что его переводить не должно или надлежит искажать. А нам, как нарочно, пришлось иметь дело с римским Пушкиным. Лучше мы не можем очертить личного и художественного характера нашего поэта. Тот и другой – светские юноши, ищущие жизненных наслаждений и умеющие находить их во всех предметах. Чистые и честные натуры, они не опирались на какую-либо сознательную этику, а руководствовались одним преемственным чувством. Оба, несмотря на небольшие наследственные имения, по врожденной беспечности, постоянно нуждались в деньгах, и Катулл, не стесняясь, бранит претора, в вифинской свите которого ему не пришлось ничем поживиться; а Пушкин добродушно сознается, что:

меж детей ничтожных мира,

Быть может, всех ничтожней он.

Оба они сознают и называют себя поэтами, но не считают себя записными поэтами, какими, например, были Гораций, Вергилий или Овидий. Не они искали поэзии, а она сама налетала на них, безразлично откуда, вырывая у них то сладостно-нежные и задумчивые, то игриво-забавные, то злонасмешливые стихи. С каким изумительным разнообразием придется встретиться читателю небольшой книги юноши Катулла! Но, при известном внимании, он заметит, что все это разнородное написано одною и той же мастерскою рукою. Нибур говорит (Vorträge über Röm. Gesch. III 8. S. 27): «Величайший поэт, каким обладал Рим, был Катулл. Он не ищет слов или форм: поэзия изливается из него самого; она у него тот язык, то выражение, которое приносится потребностью: каждое слово у него – выражение естественного чувства. Он вполне владеет совершенством греческих лирических поэтов и стоит на одной с ними высоте». О. Гейзе говорит, что Катулл – «свободная душа, горячее, живое сердце, открытое всякому, впечатляют, и отзывающееся на него быстро и с избытком; он самозабвенно и безгранично увлекается ближайшим, как будто бы оно было всем, до такой степени он неисчерпаем и в любви, и в ненависти. Безумный, заносчивый, но честный, он во всех колебаниях страсти внутренне сдерживается якорем чувства правоты, требуемой богами; при этом любимец музы, выше всего ей преданный, безусловно в нее верующий, во имя ее играющий, борющийся, преступный и успокаивающий ее силою свои самому себе причиненные страдания». Наконец, Моммсен следующим образом изображает Катулла (Röm. Gesch. III S. 579–581. zweite Ausgabe): «И Катулл по содержанию и форме зависит от александрийцев. Мы находим в его собрании переводы произведений Каллимаха, и притом вовсе не самых лучших, а скорее самых трудных. И между оригинальными стихотворениями встречаются искусственные, модные пьесы, как, например, изысканные галлиямбы в честь фрикийской богини; и даже столь прекрасное вообще стихотворение о свадьбе Фетиды испорчено чисто александрийской вставкой „жалобы Ариадны“ в главную тему. Но рядом с этими ученическими произведениями стоит мелодическая жалоба настоящей элегии, стоит торжественная песнь в полном убранстве индивидуального и почти драматического движения, стоит прежде всего мастерская миниатюра образованного общежития, веселые, весьма непринужденные похождения с девами, в которых половину удовольствия составляет разбалтывание и поэтизирование любовных тайн, отрадная жизнь юности при полных кубках и пустых кошельках, любовь к странствиям и к поэзии, римский и еще чаще веронский городской анекдот и причудливая шутка в знакомом кругу друзей.

Но не одни струны сотрясает Аполлон нашего поэта, а берется и за лук; оперенная стрела насмешки не щадит ни скучного стихоплета, ни коверкающего язык провинциала, но никого не поражает она чаще и язвительней, чем сильных, угрожавших народной свободе.

Краткострочные и веселые размеры, оживляемые нередко припевами (refrains), исполнены с совершенством искусства и все-таки без приторной фабричной гладкости. Эти стихотворения приводят нас попеременно в долину Нила или По, но последняя нашему поэту несравненно более по душе. Его произведения, хотя и основаны на александрийском искусстве, но в то же время и на чувстве гражданской, так сказать, провинциальной самостоятельности, на противопоставлении скромного муниципала высокородным господам из сената, обыкновенно плохо относящимся к своим менее знатным друзьям; как это на родине Катулла, в цветущей и сравнительно свежей Цизальпинской Галлии, могло быть ощущаемо живее, чем где-либо. В прелестнейших из его песен возникают сладостные картины Гардского озера, и едва ли в то время столичный житель был бы в состоянии написать стихотворение, подобное глубоко прочувствованному на смерть брата или прекрасной, истинно гражданской, торжественной песни на бракосочетание Манлия и Аврункулеи. Хотя Катулл и находился в зависимости от александрийских мастеров и держался в кругу модной поэзии современных ему кружков, но он был не только хорошим учеником среди многих посредственных и дурных, но и сам настолько превосходил своих учителей, насколько гражданин свободной итальянской общины был выше космополитического эллинского литератора.

Выдающейся творческой силы и высоких поэтических стремлений искать в нем, конечно, нельзя; он богато одаренный и прелестный, но не великий поэт и его стихотворения, как он сам их называет, только „шутки и глупости“. Но если не только современники были электризованы этими летучими песенками, но и художественные критики времени Августа ставили его рядом с Лукрецием и считали за значительнейшего поэта этой эпохи, то и современники и позднейшиее были вполне правы. Латинская нация не произвела второго поэта, в котором художественное содержание и художественная форма появились бы в таком оконченном равновесии, как у Катулла; и в этом смысле собрание стихотворений Катулла, без сомнения, самое совершенное, что в состоянии выставить латинская поэзия».

Не решаемся прибавить ни одного слова к этому мастерскому очерку поэтической деятельности Катулла, написанному рукою Моммсена. Мы слишком хорошо знаем, что только прирожденный поэт может учиться писать стихи, но в этом случае важнее всего, у кого он будет учиться. Можно последовать и за такими наставниками, которые погубят и несомненное дарование. Мы переживаем эпоху самую неблагоприятную не только для всякого искусства, но и для всякого серьезного начинания. Вырвавшись на волю, мы сразу предались упоению собственными силами. Пользуясь неизбежно плодами преемственных трудов прежних деятелей, мы не только сочли эти последние плоды за самые совершенные, хотя бы, по воле судеб, они в нынешний урожай явились недозрелыми и с червоточинами, но готовы всех тех, кто насадил и вывел самое дерево, считать неумелыми глупцами. Нам нипочем Соломона, Платона или Гомера обозвать дураками. На наши глаза все они были дураки; умны и умелы одни мы. Конечно, не таких современных умников приглашаем мы, посредством нашего перевода, к знакомству с Катуллом. По примеру Ф. Гейзе учиться читать Катулла мы приглашаем людей, действительно способных с эстетическою пользою читать поэтов, и смиренно признаемся, что сами многому научились у Катулла. Что же касается до немногих песен, пройденных нами в молчании, то, к счастью, отличаясь лишь слишком ярким и непривычным для нас известным античным содержанием, они не в состоянии ни увеличить, ни уменьшить неувядаемого венца нашего поэта.

Касательно самой формы нашего перевода, считаем нужным присовокупить, что держались нумерации и текста Александра Ризе (Лейпциг, 1884 года).

Полагая, что наши невольные эстетические замечания будут гораздо нагляднее в объяснениях под самым текстом, ограничим нашу речь, обращенную к благосклонному читателю, кратким очерком недолголетней жизни нашего поэта.

Легко говорить о жизни исторического деятеля, основываясь на жизнеописании, составленном современником или позднейшим писателем, хорошо знакомым с делом. В подобном случае достаточно повторить историческое свидетельство и указать, в случае надобности, на места, почему-либо возбуждающие сомнения; но там, где приходится воспроизводить жизнь поэта из его же собственных стихов (где художественная правда далеко не совпадает с действительной) и из отрывочных свидетельств других писателей, имевших нередко в виду лишь соименника, дело становится чрезвычайно сложно и затруднительно. Проследить всю последовательную критику догадок и соображений, основанных на подобных данных, значило бы представлять читателю скорее историю жизнеописания поэта, чем самое жизнеописание. Поэтому в данном случае мы предлагаем в главнейших чертах жизнь Катулла, как принимает ее позднейший его толкователь Ризе, ограничиваясь с нашей стороны весьма немногими заметками.

Жизнь Катулла

Цизальпинская Галлия вскоре после своего покорения стала сопричастна римскому образованию и литературе. Особенно в последнее столетие Римской республики происходили частые передвижения ученых римлян в Галлию Тогату и выдающихся галльских писателей в столицу. Достаточно указать на Корнелия Непота с берегов По, мантуанца Вергилия и Ливия патавинца (падуанца). Единовременно с римским образованием возникали и римские имена. Так, сотни раз встречается в надписях Вероны род Валериев, и фамилия Валериев Катуллов занимала, вероятно, в Вероне почетное положение. Отец поэта состоял с Цезарем в отношениях гостеприимства. Он владел виллой на Сирмионском полуострове близ Гардского озера и, как кажется, не забывал своего сына в столице денежною поддержкой. Если признать, что поэт наш родился в консульство Л. Корнелия Цинны, то, так как Цинна был в первый раз консулом в 87 г., а во второй в 84 г. до P. X., то нужно признать и один из этих годов за год рождения поэта. А как есть свидетельство, что поэт немногим пережил тридцатилетий возраст и в его произведениях нет указаний на события позднее 54 г. до P. X., то с известной уверенностью можно сказать, что поэт умер в 55 г. до P. X., 32 лет от рождения. Имя Квинт приписано ему Плинием (в Нат. Ист.) ошибочно от смешения с Квинтом Лутацием Катуллом, тогда как Гаем называет его Апулей, согласно с хроникой Гиеронима.

Кроме собственных явных намеков поэта, Овидий и Марциал прямо называют Верону родиной Катулла. Рано, однако, покинул Катулл свою галльскую отчизну для всемирной столицы: живу в Риме я больше: там дом, там и оседлость моя, там я провожу свои годы, говорит он в одном из ранних стихотворений (68а, I, ст. 34) и при этом упоминает о множестве любовных стихотворений, написанных раньше. В те времена, как впервой получил я белую тогу (ст. 15), – следовательно, приблизительно на шестнадцатом или семнадцатом году своей жизни, – много я песен пропел. Понятно, что предавшись в Риме поэзии, дружбе и любви, он сначала вступил в круг своих земляков, как о том свидетельствуют его стихотворения к Корнелию Непоту (1, Тогда уже ст. 5), к Целию и Квинтию, – между веронскою всей вы молодежью цветки (100, ст. 2) и др. Но при достаточности Катулла ему было легко вступить и в высшие круги римского общества, где при поэтическом таланте и живости характера он мог нравиться женщинам. В пользу его достаточности свидетельствующие вилла и поместье, которыми он обладал близ Тибура (44), равно как и случайно приводимые суммы его расходов и обращенных к нему просьб (10 000 сестерций 41, ст. 2; 103, ст. и; 100,000 сестерций 23, ст. 26).

Насчет богатства Катулла мы не можем согласиться с Ризе, принимающим выражение: «вид у Катулла явно в кармане водят одни лишь пауки» (13, ст. 8) только за временное состояние кармана поэта. Мы думаем, что он нуждался, так как самая его вилла (26) в залоге и нимало не ручается за денежную состоятельность поэта, да и куплена на чужие деньги, как на то в своем месте указывает Вестфаль.

Зажив столичным жителем, он скоро научился смотреть сверху вниз на деревенщину, мужиконенавистника и провинцию (22, 14. 36, 19. 43, 6) и запутался в любовные похождения, какими переполнено было римское общество. Самою сильною страстью воспылал он к непоименованной женщине; чтобы способствовать свиданиям с нею, друг поэта Малий, позднее, по усыновлению, прозванный Аллием, отворил влюбленным свой дом. Из довольно раннего стихотворения (68b) мы знакомимся как с могуществом первоначальной страсти поэта, так и с позднейшим его успокоением и даже утомлением. (Слич. 68, 51–135–160 ст.)

Эта страсть или по крайней мере закипевший из нее поток любовных песен подверглись резкому перерыву (68, 15) по случаю горестной вести, что единственный и горячо любимый брат Катулла умер в отдаленной Трое (68, 19–90 ст.), куда знатный молодой человек, быть может, отправился в свите какого-либо претора. Эта горестная весть сильно опечалила поэта. Вполне вероятно, что с этим связано его грустное настроение, высказавшееся (68а) в Вероне, куда он мог отправиться, чтобы утешить отца и привести в порядок дела покойного брата. Он не только отказывает Малию в просьбе о веселых стихотворениях, но и с знатным оратором Гортензием поступает так же, ссылаясь на смерть брата (65, 5), и только с трудом собирает силы для перевода стихотворения Каллимаха (66). Но уже следующее вскоре за 68 а), 68 b) показывает, как любовь понемногу занимает прежнее место в душе поэта.

О любви Катулла к Лезбии, наполняющей следующую эпоху жизни поэта и возвысившей его до высочайших степеней лиризма, написано много всяких предположений. Если допустим, что поэт, выражавший свое душевное волнение, вовсе не желал оставить потомкам каких-либо положительных данных, что его стихотворения, подобно душе каждого человека, исполнены противоречий, то мы не возьмемся составлять точную картину этой любви, всего меньше станем пускаться в математическое разделение этого времени на периоды (в роде счастье – подозрение – разрыв). Все эти перемены способны волновать человека, а тем более впечатлительного поэта в один и тот же день.

Напрасно ссылаться на слова самого поэта о долгой любви (76, 13) и долгом благочестии (76, 5), стараясь объяснить их течением многих лет. А что если в этом случае часы казались ему годами? Поэтому мы можем излагать лишь то, что не стояло бы в явном противоречии с поэтом и его произведениями. Его тоскливое стремление к Лезбии уже слышно во 2, а 51, – 13, – 16 выражает не только упоение ее лицезрением, но и полнейшее ему подчинение до болезненности. При ее благосклонности он (5, 7) исполняется восторгом, он прославляет ее красоту (86) и позднее (43), и песнь его воспевает то, что ей нравится (3, 13, 11). Мы слышим поддразнивание там, где она любезно к нему обращается, или где он полагает, что под ее злобой скрывается любовь (92, 70, 72, и 83 и 36). Но раздаются и другие звуки. Он заставил Лезбию изменить ее супругу, над которым он (83) грубо издевается: как же было ему при этом надеяться, что она останется ему верна! И если он, по-видимому, относился в прежней любви к такому заслуженному жребию гораздо хладнокровнее (68, 135[1]), то в настоящем случае справедливая кара за его увлечение скоро губит его счастье и самую жизнь. В этот период его духовных колебаний никакое хронологическое распределение его песен невозможно. Он видит себя обманутым и разражается поносительными стихами против возлюбленной и, тем не менее, при новой ее благосклонности, он снова блаженствует (107, 109 и в особенности прелест. стих. 36): тут истребляются прежние насмешливые стихотворения, и он стыдится своих нападок (104), и только в 109 в нем возникает по-прежнему легкое сомнение насчет будущего.

Хотя он старается (в смысле прежних стихов 51, 13–16) приободриться и, когда она его оставляет в стороне, отстать от нее в свою очередь (8); но такое намерение лишь наполовину искренно. Как он при этом страдает, чувствуя притом собственную верность, свидетельствуют 87, 75, и в особенности 76; что при этом страдает и его нравственное достоинство, видим мы по тону многих стихотворений против его соперников, к которым Лезбия обращается с постепенно возрастающей необузданностью, как, например, против Руфа (77), Геллия (91), Квинтия (82), неизвестного (78 b), против Лезбия (79) и, наконец, даже против Эгнатия и подобных (37). Пламя любви все более и более превращалось в пламя ревности, даже ненависти, или как Катулл сам говорит, в нем осталась страсть, но уважение и благожелательство исчезли (72, 87, 75, 85).

Ни у одного поэта мы не встречали такого яркого, а между тем психологически верного, разделения в одной и той же душе неудержимого страстного влечения от уважения и благожелательства, хотя вопрос этот можно назвать самым жизненным во всех дружеских, а тем более супружеских отношениях, в которых первое, как мимолетное не может служить прочной основою союза, а вторые скрепляют его даже и после периода лихорадочной страсти. Но и утратив уважение и благожелательство к любимой женщине, Катулл не в силах был надолго сохранить самую непосредственную страсть, когда Лезбия стала открыто предаваться разврату, как о том свидетельствуют пропущенная нами 37 и затем 58, 76, 24. Тогда он силится в трогательном 76 дать себе отчет в своем несчастии, в котором он признает себя невинным. Это стихотворение по нежности и задушевности ярко выдается в древней поэзии, подходя тоном скорее к Байрону или к Тютчеву. Наконец, поэт освободился от своей страсти. Когда в 55 году до P. X. по прошествии долгого времени Лезбия неловко пыталась возобновить прерванную связь, Катулл уже нашел силу спокойно высказать ей (11), что подобные вещи не возобновляются. Какая меткость и прелесть в последнем куплете этого стихотворения:

«Прежней любви ей моей не дождаться

Той, что́ убита ее же недугом

Словно цветок на окраине поля

Срезанный плугом».

Апулей говорит, что Катуллова Лезбия только псевдоним Клодии. Этим именем поэт в первый раз обзывает возлюбленную Клодию в саффической оде 51, быть может, вследствие бывшего между ними разговора о Саффо, уроженке Лесбоса. Выражение Марциала: Лезбия диктовала тебе, вдохновенный Катулл — едва ли можно понимать в буквальном смысле, а не в смысле «вдохновляла тебя!». В прежнее время критика мало занималась вопросом, кто собственно была Клодия, носившая у Катулла имя Лезбии. Самый блеск ее и образование заставляли в ней предполагать женщину свободную, одну из либертин, в противоположность скромным и домовитым матронам, но в последнее время утвердилось мнение, что Клодия была прелестной младшею сестрой пресловутого народного трибуна П. Клодия Пульхера. Она родилась приблизительно в 95 или 94 г. до P. X. и, следовательно, была старше Катулла. Замуж вышла она за своего двоюродного брата, дельного, но несколько грубого К. Метелла Целера, бывшего в 60 году консулом. Будучи несчастна в замужестве, она старалась от него освободиться, чтобы, по словам Плутарха, выйти за Цицерона, который, понося ее в 60-м году, а равно и поносимый ею, заставляет, таким образом, сомневаться в показаниях Плутарха. Когда Метелл в 59 году внезапно скончался, распространился слух, что он был отравлен своею женою. Хотя образованная Клодия интересовалась между прочим и политикой, но более всего славилась своим распущенным поведением, подобно сестре своей, супруге Лукулла. Когда она по смерти мужа перебралась на Палатин в дом брата своего Публия, то распространился слух о ее преступной связи с братом, про которую, между прочим, мы знаем из речи Цицерона «За Цэлия» в 56 г. до P. X. Но мы уже видели, что Цицерон был ее врагом, а проверить точность его указаний мы не имеем возможности. По его свидетельству, она, в качестве богатой и вполне разнузданной женщины, проживала то на Палатине, то в своих садах на Тибре и в Бае в кругу самом свободном, отличаясь, между прочим, танцами и бросаясь от одной любовной связи к другой. Из этой же речи мы узнаем о ее связи с безнравственным юношей-оратором М. Цэлием Руфом (рожденным около 85 или 87 г. до P. X.). Правда, что сам Цицерон, возненавидевший ее позднее, называл ее когда-то за ее блестящие глаза βοϖπισ, волоокою. Нам известно только, что она жила еще в 49 году. В этой страстной, порочной, но живой, остроумной и в высшей степени грациозной женщине желают признать Лезбию Катулла и действительно многие черты указывают на это тождество. У Лезбии (83, 1) был муж, Клодия была супруга Метелла; та и другая своими частыми увлечениями заслужили дурную славу. Замечательно, что в 60 году, когда Катуллу было лет двадцать пять от роду, он был под обаянием Клодии, старшей его летами, что не помешало ей позднее избрать более юного Цэлия Руфа своим любовником, а когда в 59 г. умер Метелл, то (70, 1)

«Милая мне говорит, что ничьей бы не стала женою кроме меня…» —

становится совершенно понятным в применении к Клодии.

Самым лучшим подтверждением тождества Лезбии с Клодией, состоявшей с братом своим Публием Клодием Пульхером в преступной связи, может служить 79, 1:

«Лезбий красив. Ну, так что ж? Он Лезбии нравится боле».

Если Лезбия – Клодия, то, очевидно, Лезбий – псевдоним Клодия, который по игривости Катулла, не чуждающегося игры слов, потому и назван красивым, чтобы указать, что он pulcher, т. е. Pulcher. Что касается до низкой степени безнравственности, на которой мы у Катулла под конец находим Лезбию, то, с одной стороны, это может быть поэтическое преувеличение, а с другой – такие примеры все чаще и чаще выступали среди римских дам (Мессалина), да и самую Клодию Цицерон недаром обзывал proterva meretrix и amica omnium.

Наконец страсть Катулла к Лезбии остыла, мало-помалу он, вероятно, и сам пожелал удалиться от римской праздности, а быть может, и отец его побуждал к тому, и он решился предаться служебной карьере, поступивши в свиту провинциального претора. Состоящим в этой свите независимо от содержания предоставлялись случаи и к наживе и даже вымогательствами. Быть может, Катулл сам выбрал местом служения Вифинию, чтобы посетить могилу своего брата. Здесь пропретором был К. Меммий, за которым последовал Катулл в 57 г. до P. X. Меммий, будучи политиком и оратором, был в то же время эротическим поэтом, и Лукреций почтил его посвящением своего стихотворения de rerum natura: таким образом, понятно и его желание прежде всего посетить Трою. Там, или, лучше сказать, на возвратном пути, Катулл написал свою прекрасную эпитафию к погребенному там брату. Во время своего, быть может, двухлетнего, пребывания в Вифинии, он нимало не отстал от своих товарищей в желании наживы, чтобы вознаградить себя за расходы столичной жизни. Но обманувшись в расчетах, он с восторгом одновременно с своими товарищами в 56 году отправился в обратный путь, хотя все возвращались отдельно (46, 11). В прекрасном 46 ст. он живо описывает радость путешествия. Вернувшись домой морем, поэтически описанным им в 4, он, наконец, достиг до прозрачного озера Бенака (4, 24) и вернулся в свою родную виллу на Сирмионе, которую он радостно приветствует в 31.