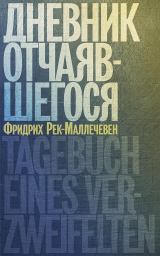

Текст книги "Дневник отчаяшегося"

Автор книги: Фридрих Рек-Маллечевен

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 17 страниц)

16 августа 1944

В воздухе витает смерть. Я даже не думаю о том, что мы слышим по радио – что расстреляно 5000 офицеров, что убито все, что не нравится партии, без всякой связи с этим покушением, что для того, чтобы выполнить задание как следует, расстреливают всю семью вместе с настоящими подозреваемыми…

Нет, я думаю о чем-то, что окружает нас как страшное предчувствие, наполняет летний воздух, жутко преломляет свет солнца, как будто мы живем в свете смертельного факела. Это уверенность в катастрофе, которая наполняет всех нас, запах смерти, который окружает нас. Что будет с этим народом, испорченным в самом основании, молодежь которого считает грабеж, политическое воровство, убийство целых народов вполне законной жизненной функцией, а военные лидеры, ни на минуту не задумываясь, одобряют всё, пока казалось, что дела идут хорошо?

Мы дышим воздухом мертвых. Нам даже не нужен женский лидер, которая недавно восхваляла «фюрера» в Обинге, безобидной фермерской деревне, потому что «в своей доброте он приготовил для немецкого народа мягкую смерть от отравления газом в случае неблагоприятного исхода войны». О, я не фантазирую, эта прекрасная дама – отнюдь не мираж, я видел ее своими глазами: с желтой кожей, лет сорока с небольшим, с безумным взглядом, который есть у всех этих женщин, потому что эти гиены, насколько помню, вместе с учителями народных школ, самые буйные дервиши гитлеровщины. И что же произошло? Неужели эти баварские крестьяне, внуки упрямых, всегда готовых к восстанию отцов, бросили их хотя бы в озеро Обинген, чтобы охладить восторженную готовность к смерти?

Даже и не подумали об этом. Пошли домой, в лучшем случае качали головой и говорили, что, к сожалению, ничего не поделаешь. С другой стороны, я слышал от рабочих мюнхенского электротехнического предприятия, что у них наготове каленое железо, которым во время большой расплаты они будут выжигать свастику на лбах нацистов. Прекрасная идея, но ее можно было довести до совершенства еще одной мерой. Как? Заставить до конца жизни носить коричневую нацистскую рубашку.

9 октября 1944

Герр Гислер[233]233

Пауль Гислер (1895–1945) – архитектор. Вступил в НСДАП в 1928 г. С 1942 г. гауляйтер в Мюнхене, яростный фанатик национал-социализма. В 1945 г. покончил жизнь самоубийством.

[Закрыть] придумал новый метод слежки. В каждом маленьком городке теперь появляются «жилищные комиссары», уполномоченные в любое время дня и ночи осматривать каждый дом и конфисковывать комнаты. Кроме того, под их началом находится «трудовой ресурс», и они могут заставить любую женщину, которая еще не «поставлена на учет», работать добровольно-принудительно. Вот что у нас происходит. Внезапно, без звонка, без стука, без объявления, появляется какаду, которого на неделю перевели в нашу мирную деревню и который с тех пор тщетно пытается искоренить среди крестьян старое приветствие «Бог в помощь». Он конфисковал мою библиотеку вместе с двумя другими комнатами, дружески пообещав поселить в каждой комнате женщину с не менее чем тремя детьми и прорубить в готических стенах и лепных потолках отверстия для необходимых кухонных плит, которые у него были уже наготове. Мою библиотеку (с несколькими редчайшими первыми оттисками книг, гравюрами, автографами) я бы мог спокойно разложить на полу, где ее тут же съели бы мыши.

– Не расстраивайтесь, столько библиотек гибнет, а ваша чем лучше?

Глаза этого человека, который когда-то был землемером, а теперь, как Наполеон на колесах, упивается ощущением своего всемогущества, сверкают злобой. Я помню во время мировой войны куршский окоп, в котором люди в землянке топили печки сафьяновыми обложками и гравюрами Бодони из соседнего Ливенского замка Межотне: это была солдатская необходимость, желание ухватиться за ближайшую возможную помощь, но не за эмоциональное желание…

Здесь же дело обстоит иначе. Прежде всего это враждебность к человеку с университетским образованием, к более крупным формам жизни, долгожданная возможность наконец-то, наконец-то отомстить высшей касте.

А кроме того, адская ненависть канальи ко всему духовному, ненависть, которую немецкая буржуазия взрастила в XIX веке, когда в середине столетия с невиданным цинизмом позволила редчайшим драгоценностям своего собственного прошлого скатиться в сточную канаву[234]234

Имеется в виду объединение Германии. Примеч. пер.

[Закрыть]…

В ближайшие дни предстоит многое сделать по этому поводу. Меня предупреждает офицер из Траунштайна: господин Бухнер a conto[235]235

Буквально: авансом. Здесь: в отместку (лат.). Примеч. пер.

[Закрыть] на мое приветствие «Бог в помощь» повсюду стал распространять, что я причастен к покушению 20 июля. Тогда речь идет о том, чтобы очень быстро найти в Мюнхене «разбомбленных» единомышленников, которые не шпионят за тем, какую радиостанцию слушают, и не доносят. Мы берем в дом мюнхенскую пару обойщиков, которых я знаю как очень надежных, а еще мне рекомендуют «разбомбленного» художника, американца, спокойно живущего в Мюнхене, который оказался потрясающе милым парнем. Поскольку ни в коем случае нельзя выбирать себе гостей à bon aire[236]236

Из хорошего района (фр.). Примеч. пер.

[Закрыть], все это стоит бесконечных поездок в Мюнхен, поездок в переполненных и грязных купе, бесконечного ожидания в нацистских кабинетах, где слышно хихиканье прелестниц-машинисток из всех офисов… этого отвратительного типа девушек, характерными чертами которых являются ниспадающие на плечи завитые волосы, вечное поедание сомнительного мороженого, еще более сомнительного торта и издевательства над публикой. Ну вот, в разгар ужасного кризиса, сотрясающего нацистскую систему с Запада, с Востока, со всех сторон, я переживаю дни, когда не знаю, принадлежит ли мне еще мой дом, дни, которые позволяют увидеть шаткость общей постройки, которая теперь качается и трещит. Странный сюрприз! Мне необходимо в так называемый гауляйтунг, где всё именно так, как мы себе представляем нацистскую канцелярию, с «главными командирами», которые вчера были начальниками бюро, а сегодня играют в Чингисхана, с ароматом коррупции, тайного страха, который либо прячется за грубостью, либо ищет сочувствия… А с другой стороны, я в гестапо с охранной грамотой, обещающей помощь, где все выглядит совсем не так, как вы думаете. Хорошо обставленные тихие комнаты, воспитанные подчиненные, а в качестве вахтенного регирунгсрат[237]237

Нем. Regierungsrat – государственный советник. Примеч. пер.

[Закрыть] Гаде, вежливый, тактичный молодой человек, который просит у меня разрешения докурить сигару и показывает себя образцом вежливости и хорошего воспитания. Гестапо говорит «Бог в помощь» там, где гауляйтунг кричит посетителю «хайль Гитлер!», гестапо утешает меня намеком, что перспектива нацистского стукача, имеющего право в любое время шнырять по моему дому, которая меня тяготит, растворится через две-три недели, как и насилие, то есть существование партии…

Странная атмосфера страха, покорности, бушующей последней ярости, которая хочет превратить Германию в погребальный костер в честь великого Маниту… Странная атмосфера, полная микробов конца света!

Если этот рой термитов, который утром и днем в rush hour[238]238

Час пик (англ.). Примеч. пер.

[Закрыть] покрывает трамваи гроздьями – если эти массы, совершенно безмозглые после утраты интеллекта, еще функционируют! Воздух наэлектризован так, что завтра, нет, каждый час, может ударить молния. Люди, внешне благовоспитанные получатели ежедневной порции нацистского благосостояния, прекрасно это понимают и глубоко возмущены; их злость выражается в истериках, которые можно ежеминутно наблюдать у почтовых касс, в трамваях, в дурацких очередях за тем, что сегодня все еще называется газетой.

Каждый миг сдают нервы, каждый миг происходят сцены, затрагивающие естество этой глубоко оголтелой нации. Я вижу, как шестнадцатилетняя девочка, садясь в трамвай, дает пощечину пожилому, несколько неуклюжему господину, потому что он недостаточно быстро покидает вагон… милая дама очень удивляется, когда я отвечаю ей двойной пощечиной, под бормотание: «Каналья».

Я никогда не видел, чтобы Германия так вырождалась… нет, даже манеры мюнхенской советской республики были образцовыми по сравнению с тем, что оставит нам герр Гитлер. Мюнхен, оскверненный и извращенный, изнасилованный прусскими паразитами город, смотрит на меня странно, будто я переезжаю в Чикаго.

О, как жутко ходить по руинам этого города, который еще вчера был таким уютным. На улице Х., которую я проезжаю на трамвае, рушится дом в огромном облаке пыли и превращает дорожку, по которой мы только что проехали, в пятиметровую груду обломков… здесь пахнет разложением, потому что под обломками до сих пор лежат тела погребенных тут семнадцати банковских служащих. Члены семей погибших возложили на руины венки в память о своих несчастных родственниках, утонувших в жиже канализации; крысы, сытые трупами, беспечно юркают по руинам и венкам.

Ни одного работающего телефона, ни одного прилавка, который бы обрекал клиентов на многочасовое ожидание, ни одного магазина, который бы торговал, ни одной крыши, на которую бы попадал дождь.

И над всем этим стадо троглодитов, безмозглых и звероподобных, как голодные обезьяны в зоологическом саду, ждущие еды, набрасывающиеся на любую кормежку в обед и вечером, запивающие химическим пивом, верящие во все, что говорит пропаганда, которые непосредственно виноваты в том, что этот безумец смог править нами двенадцать лет. Разве это не верх трагизма, не чудовищный позор, что лучшие немцы, оставшиеся здесь, которые в течение двенадцати лет были пленниками стада злобных обезьян, должны надеяться и молить о поражении своего отечества ради самого этого отечества?

*

Арестовывают, арестовывают, впадают в психоз ареста, который лишь плохо скрывает дрожащий страх тех, кто эти аресты производит.

Арестовывают Тони Арко[239]239

Антон Граф фон Арко Валлей (1897–1945) – офицер. В феврале 1919 г. застрелил премьер-министра Баварии Курта Эйснера; осужден за этот поступок и помилован в 1927 г. В марте 1933 г. стало известно о планах Арко совершить покушение на Гитлера, и он был арестован. Погиб в дорожно-транспортном происшествии.

[Закрыть], который сегодня, наверное, горько сожалеет об убийстве Эйснера[240]240

Курт Эйснер (1867–1919) – писатель-социалист и журналист. Провозгласил республику и «Свободное государство Бавария» в Мюнхене в 1918 г. После того как возглавляемое им правительство СДПГ не смогло получить большинство на выборах, 21 февраля 1919 г. отправился в ландтаг, чтобы объявить об отставке правительства. По пути туда был застрелен.

[Закрыть] двадцать пять лет назад, арестовывают Шахта и старого Гугенберга, арестовывают бургомистра Шарнагля[241]241

Карл Шарнагль (1881–1963) – деятель органов местного управления. В 1925–1933 гг. первый бургомистр Мюнхена. Ушел в отставку в 1933 г. и впоследствии подвергался политическим преследованиям. С августа по октябрь 1944 г. находился в заключении в концентрационном лагере Дахау. В 1945–1949 гг. обер-бургомистр Мюнхена.

[Закрыть], арестовывают придворных дам и молодых послушниц ордена.

Люди исчезают бесследно, о них ничего не слышно неделями и месяцами, целые семьи рассеиваются в неизвестности. А. был арестован, Ф. Р., как предполагается, тоже, его брат, носивший титул Великого магистра, бесследно исчез во время поездки в Вену. О нем известно только, что его видели между двумя охранниками на железнодорожной платформе где-то в Австрии, в наручниках… прошло всего два года с тех пор, как война поглотила двух его сыновей. От его величества приходят странные и мрачные новости. Из Верхней Италии господин фон М. получает следующее сообщение: «Не беспокойтесь о полковнике, он в безопасности в Доломитовых Альпах». Нет сомнения, что полковник имеет в виду его, семидесятипятилетнего короля Баварии, который так живо рассказывал мне о своей первой встрече со старым императором Францем-Иосифом и Бисмарком, о завидном аппетите на завтраках девяностолетнего Вильгельма I и который, бежав из страны, бродит сейчас, наверное, от одной горной хижины к другой. Это письмо господин В. М. получил в начале октября, а сейчас, в последние дни месяца, ходят слухи, что он убит. Хуже такой медвежьей услуги нацисты не могли себе оказать; в конце концов, я могу представить себе обстоятельства, при которых враг, избитый до смерти, может быть более опасен, чем живой.

А тринадцатого числа, в жаркий, прекрасный октябрьский день, меня самого арестовывают.

В шесть часов утра – этот час любят все офицеры ГПУ[242]242

С 1922 по 1954 г. – аббревиатура государственного политического управления Советского Союза.

[Закрыть] – я слышу довольно резкий звонок, вижу стоящего внизу нашего душевного жандарма из Зеебрука и слышу его оправдание, что он пришел с неприятным поручением, потому что должен доставить меня в военный изолятор в Траунштайне.

Признаюсь, я был не очень впечатлен. За четыре дня до этого я пропустил так называемую военную перекличку отряда военного ополчения из-за приступа Angina Pectoris[243]243

Стенокардия (лат.). Примеч. пер.

[Закрыть], но я тут же извинился в мыслимо вежливом тоне перед командованием округа, полагая, что можно поверить военному моряку, который с честью дожил до шестидесяти лет.

Я ошибся. Обманчив палящий осенний день с его веселыми красками, обманчив такт жандарма, граничащий почти что с неловкой предупредительностью. Мы переплавляемся через реку, чтобы добраться до железной дороги, печаль, с которой мои дамы машут мне со двора, вызывает у меня опасения. Через несколько часов я понимаю, что это нечто большее, чем просто тихий свисток полицейского.

Ворота казармы тяжело захлопываются. Между мной и красочным осенним солнцем решетка и боевой караул. Я стою в тусклом, наполненном запахами кожи, пота и противным кожным салом караульном помещении, хозяин которого – молодой швабский сержант – человек с холерическим стремлением к алеманнскому[244]244

Здесь: южнонемецкое (в значении «безукоризненное»). Примеч. пер.

[Закрыть] совершенству, которое никогда не кажется подлинным и которое виновато во многом. Я немедленно вызываю дежурного майора. Голос, ледяная злоба которого дрожит даже в телефонных проводах, отвечает мне, что я не должен спрашивать, а должен ждать. Потом я случайно вижу на улице знакомого молодого офицера, который идет через двор с колесом. Я зову его, но уклоняюсь от рукопожатия с замечанием, что ему не разрешается пожимать мне руку, потому что я арестован и поэтому, на старом жаргоне казино императорской русской армии, «у меня вши». Он смеется, пожимает мне руку, по очереди звонит по телефону. Но бледнеет, услышав из трубки хрип, кладет ее, говорит на несколько градусов более формально, что меня обвиняют в «разложении вермахта». Он кланяется и уходит. Я потрясен. За разложением военной мощи страны следует гильотина – гильотина, в которой, как я недавно узнал, единственное преимущество, которое предоставляется провинившемуся перед последним ударом топора, – это блики от тысячи лампочек, а после – бесплатное место в чанах с лизолом в анатомичке. Тем временем наступил вечер, и караулка превратилась в мрачную лачугу. Меня запирают.

Камера в два шага шириной и шесть футов длиной, бетонный гроб с деревянной койкой, непотребный угол грязной плевательницы, маленькое решетчатое окно, установленное высоко, через которое, если забраться на койку, виден скудный клочок неба, двор казармы, павильон с офицерскими помещениями, а за ним – еловый лес. Еловый лес моего дорогого баварского плато, не имеющего ничего общего с бешенством прусского милитаризма. С чумой, захлестнувшей Баварию. Это было окно. На стенах обязательные похабные надписи, расчеты срока, который предстоит отбыть, дни, часы и минуты. Потом целое море советских звезд, нацарапанных на стенах, наводящих на мысль, что здесь была заперта вся Красная армия. И наконец, нацарапанные мелом, возможно, с помощью ключа, лаконичные слова, относящиеся и ко мне: «Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил?» Я читаю это, и вокруг сгущается тьма. Это написал тот, кто, как и я, находился в смертельной опасности.

Нет, я не знаю ни одного слова, которое могло бы оправдать это чудовищное подозрение. И все же я замечаю эту ядовитую сущность, которая непременно хочет на меня что-то повесить и сделать из пропущенного призыва дело для палача. Возможно, я смеялся над физиономией партийного какаду. Возможно, какому-то влиятельному лицу на этой земле слишком нравится моя усадьба, а мой нос, мой профиль, обществу не подходят. Я тяжело дышу в своем склепе. Мой сын был ранен и попал в русский плен после нескольких дней службы на фронте, единственный носитель фамилии, кото-рая исчезнет вместе со мной и с ним через 400 лет в четырнадцатом поколении. Он был тихим, несколько флегматичным, но здоровым и красивым парнем. Мужчине моего возраста, переживающему такую потерю, вероятно, следует простить сердечный приступ без «разрушения военной мощи».

Ночь, полная удушья и брутальных звуков военных. Нет, нам, заживо замурованным в стенах, не позволено утешение ночного отдыха. Когда нужно закрыть дверь, с силой захлопывают замок, когда кого-то хотят отвести в вонючую дыру, которую называют туалетом, в коридоре раздается нецензурная брань потревоженного охранника. В три часа металлическими слоновьими ногами топает по полу смена, в половине пятого, хотя мы никому не нужны со своим бодрствованием и никому не вредим своим сном, они кричат «Подъем!» в наши распахнутые двери, хотя после мучительной и бессонной ночи мы только сейчас можем немного поспать.

Я думаю о тех, кто поступил так со мной с дружеским намерением отдать меня в руки палача. О руководителе местной группы, на которого я подал в суд из-за моего пуделя, трусливо задушенного им в капкане, и который хочет отомстить за проигранный иск; о толстяке П., его жене, бывшей кухарке, которая спросила меня в коридоре в прошлом году, знаю ли я уже, что Муссолини пал, и которую я тогда спросил в свою очередь, хорошо осведомленный о ненависти к Италии, а что ее так удивляет…

О домашнем какаду, которого я дважды выгонял за неподобающее поведение, фермере, у которого я забрал арендованное, крайне необходимое мне поле и который пытается удержать его еще немного, умертвив арендодателя. О всех мелких паразитах, которые копошатся в питательной среде государственного кризиса и доносов, убийцах и маленьких убийцах в сознании «полной законности», не подозревая, что эхо моего падения слышно далеко за пределами Германии и что завтра палач может коснуться именно их…

Я не могу сердиться на них, и это осознание утешает меня. Странно, я добился прогресса, а ведь еще десять лет назад строил планы библейской мести. А сегодня? Я знаю, что этой вещи под названием «месть» даже не существует и что все соответствующие библейские отрывки раскрывают древнюю, железную и одновременно космическую мудрость. Месть? Много лет назад я привел в свой дом старого знакомого, пережившего страшное несчастье, и он отблагодарил меня за гостеприимство и кредит, разрушив мой брак. Я избил его так, как только может избить мужчина, выбил все его гнилые зубы и действительно чувствовал облегчение в течение трех дней. А потом? Осознание того, что этого мало. Если бы я решительнее вмешался в пути Господни, если бы я убил его, здравствующего сейчас за счет сожительницы, шьющей мужские платья, я бы помог ему умереть героической смертью, вместо того чтобы продлевать бесславную жизнь. С другой стороны, разве я, заставив плакать стольких людей, когда-нибудь ошибался, не заплатив, пусть даже спустя столько лет? Разве я не знаю, что то, что я испытываю здесь, близость смерти, разлука с близкими, грязь, попытка бесчестья – все это найдет свое искупление и без меня?

Чтобы знать все это, христианство не нужно. Но христианство было необходимо, чтобы придать этому форму, чтобы жить и умереть героически. В 1912 году на английском прибрежном пароходе, вместе со старым китайским интеллигентом, единственным пассажиром, во время вечернего променада по палубе я, как легкомысленный сын вильгельминизма[245]245

Обозначение 30-летнего периода правления в Германской империи кайзера Вильгельма II (1888–1918). Примеч. пер.

[Закрыть], произнес фразу о том, что во всем мире христианство находится в одной великой агонии.

Старик, который был лаосцем и читал лекции по азиатским религиозным наукам в университете Циндао, посмотрел на меня, улыбаясь. Затем спокойно сказал, что христианству еще предстоит справиться с его великой, решающей задачей. Я был глубоко тронут категоричностью его слов. Сегодня, спустя тридцать лет, неся ответственность за многие смертные грехи и пройдя через многие высоты и глубокие долины, я понимаю это по-другому. О да, у христианства по-прежнему великие задачи. Только посреди сегодняшнего сатанизма ему понадобятся вторые катакомбы и вторые горящие факелы Нерона, чтобы помочь духу победить во второй раз.

14 октября 1944

Маленький чемоданчик, который я взял с собой на предполагаемую ночь в гостинице, обыскали на предмет оружия – похоже, это нехорошо для меня. Я попросил адвоката – мне грубо отказали. Хотя запрещено, я стою на нарах и смотрю на прекрасный осенний день, на эту жизнь, которую у меня отняли, как милитаризм отнял у нас годы Первой мировой войны, годы инфляции, годы гитлеровщины, годы лучшей мужской жизни, добрые четверть века.

Там, в офицерском павильоне, я вижу белокурую женщину за дешевыми, но в немецком понимании элегантными шторами – должно быть, она одна из тех господ офицеров, которые еще недавно были уборщиками туалетов и которым давали в руки две марки, если они той же рукой устраняли засоры и препятствия в стоках. У них все настолько хорошо, насколько у нас плохо уже 12 лет – и все это за наш счет, который позволяет процветать этим господам. Маленький шизофреник, по сути, был ничем, а они, их глубоко оскорбленное в 1918 году честолюбие было всем. И чтобы стереть их следы в Германии, нам придется очистить авгиевы конюшни.

От рассвета до заката слышу современные солдатские песни, эти «колкие» мелодии, которые по команде повторяют 250 молодых кретинов, – я глубоко потрясен идиотизмом этих песен, этих лиц, этих молодых парней, умственно кастрированных пропагандой. Я вижу, как они маршируют, пять человек, машина, десять человек, пахнущее бензином железное чудовище, пять человек, новое механическое чудовище. Черт, они еще солдаты или уже железные драконы в форме – не лучше ли на погонах вместо золоченых полковых знаков носить стилизованные под геральдику нефтяные канистры и приштампованные золотые гаечные ключи?

Меня можно понять, в конце концов, я сам происхожу из старого солдатского рода; когда семнадцатилетним подростком я скакал за серебряными литаврами, мои понятия были солдатскими. Вопрос только в том, существуют ли еще солдаты после изобретения пулемета и четырехтактного двигателя, после того как все остальные человеческие типы – государственные деятели, короли, ученые, поэты – исчезли и были заменены манекенами, и даже публичные шлюхи, эти последние носители профессиональной физиономии, были типизированы в силу «идеологического воспитания» до такой степени, что они кричат «хайль Гитлер» medio in coitu и во время оргазма?

Думаю, что в конечном итоге я стану пацифистом. Не потому, что переоцениваю факты земной жизни. А потому, что хочу похоронить эту жалкую ложь – ложь о дальнейшей дискредитации солдатства.

Сегодня днем меня допрашивали. Капитан с нашивкой бывшего унтер-офицера, в еще приличном лице которого есть что-то от баварской мелкой буржуазии, бывшего почтового помощника, клерка в богатой адвокатской конторе. Но когда я объясняю, что меня привел сюда донос и дело рук негодяя, он вырывается из этого динарского[246]246

Динарская раса – малая раса (антропологический тип) европеоидной расы. Получила название в честь Динарских Альп. Примеч. пер.

[Закрыть] духа, как из контрабасовой тубы. Я жду, пока не иссякнет сила в легких, затем серьезно смотрю на него и, подчеркивая слово «в данный момент», говорю ему, что я сижу напротив него безоружным. На меня обрушивается поток оскорблений.

Я неправильно указал воинское звание.

Отвечаю, что за свою жизнь я повидал столько ужасов и зверств, что считаю вопросы воинского звания сущим пустяком.

В своих извинениях я высмеял налог на имущество. Я доказываю обратное на основании моего письма с извинениями.

Два года назад я организовал демонстрацию женщин, выступающих против снятия распятий, я не говорил «хайль Гитлер», я высмеивал немецкую валюту…

Я отвечаю вопросом на вопрос, подвергаюсь ли я военному или партийному допросу, и, касаясь вопроса об издевательстве над немецкой валютой, требую разъяснений.

Тщетно требую. Чувствую, как на меня обрушивается взрыв ненависти, в адской ярости которой тают все возражения и аргументы. Я молчу. Меня уводят.

Поскольку со мной нельзя так просто справиться, вызывают майора, и с того момента, как я вижу этого жуткого человека, я понимаю, что без помощи свыше я пропал. Ни одна конечность этого серьезно раненного, хромого человека не прилегает естественно к другой, везде можно заподозрить протез на месте здоровых частей тела, искусственный шарнир, ужасный механизм, который все еще держит этот простреленный манекен конечностей вместе. Я знаю этот садистский взгляд, я знаю этот тип эпохи фрайкоров: жестокие и похотливые призраки, которые тогда, во времена «контрреволюции», подобно нацистским офицерам сегодня, выплескивают свою обиду за изуродованное тело в немыслимых жестокостях – безнадежный, сатанинский и, как я уже сказал, садистский тип…

И вот я снова один. Снаружи, над дальним двором, сияет последний закат. Внутри громко маршируют за едой. Странно, как быстро человек опускается до маленьких, направленных на незаконное облегчение хитростей, до уровня тех, кто «когда-то ел из жестяной миски».

Учится убирать грязный угол своей камеры без отвращения, его не отвращает кишащий клопами соломенный тюфяк, ему не жаль бедной одежды, костюмов, сшитых лондонским портным, принимающим, как царствующий принц, и которые теперь истерты на грубо строганной деревянной доске.

Вот так человек и учится маленьким житейским хитростям, которые облегчают жизнь, но которые быстро низводят практикующего до уровня заключенного. Доброжелательный ублюдок захлопывает засов на двери, и даже если человек не решается покинуть камеру и выйти в коридор, он наслаждается сознанием того, что может покинуть ее, – такой вот суррогат утраченной свободы. Но на следующий день, когда ты сам, соучастник всего этого общества заключенных, открываешь засовы другим, ну да, теперь ты впервые видишь их лицом к лицу, проклятых этой земли, соседей, с которыми мог общаться до сих пор от одного бетонного гроба до другого только быстро заученными стуком. Помимо обычных физиономий продавцов, глупых картофельных лиц мелких чиновников и комиссаров, одетых в форму мобильной гвардии, в пестрой смеси народов этих коммунаров, состоящей из поляков, чехов и даже северян, были настоящие люди, приятные, как на чужбине первые слова родного языка…

В странной для такого холода рубашке марокканских охотников бедный плачущий мальчик, волосатый и неуклюжий, как медведь, в отчаянии из-за нарушенного срока пятидневного отпуска, в котором, кстати, виноваты девушка и булочки с фермы ее отца, находящейся здесь, неподалеку.

Лр., честный и я бы сказал, динарской породы, прекрасный тип из крошечных деревянных домиков в пригороде «Ла Превиль»… к сожалению, у него более серьезный случай. В ненависти к принудительной мобилизации этих коммунаров он в течение пяти месяцев нелегально бродил по городу в спортивном костюме, наконец был пойман контрольным патрулем между С. и П., и в его карманах, к сожалению, был найден заряженный револьвер. Несомненно, серьезный случай, и человек, который его поймал, в порыве сочувствия шепнул, что ему, сбиру пролетарского милитаризма, очень жаль. Да, очень серьезное дело, которое может стоить ему головы.

Т., хорват, обвиняется в том, что где-то на границе говорил с русскими – он, дурак, которого nolens volens зачислили в мобильную гвардию и которого все это волнует так же, как меня душа марсианина.

Хороший, приятный и для этого чумного логова ухоженный молодой человек, по-своему образованный, начитанный и живой. В темном углу, где лежат наши кишащие клопами соломенные тюфяки, мы немного поболтали, и он рассказал мне, как мирная винодельческая деревня на его далекой родине на Дунае была эвакуирована, потому что сербы хотели освободить там место для своих людей.

– Поверьте, был собран богатый урожай, амбары полны пшеницы, бочки – сусла, подвалы – кукурузы и табака. Уже весной прошел слух, что нас выгонят, причитающие старики поверили, мы, молодые, посмеялись над этим и забыли, так как сербские власти энергично это отрицали… Да, еще за два дня до того, как все это стало реальностью, за распространение новости строго наказывали. Поверьте, когда это случилось, словно гром среди ясного неба. Нам дали ровно двенадцать дней, чтобы покинуть нашу деревню, наши виноградники, наши богатые дома, и обещали, что если мы оставим все здесь, все вещи, все инструменты, целые фермы с оборудованием и урожаем в Боснии… нам не придется об этом жалеть. Ну, старики поняли, что к чему, они в тот же вечер перерезали себе горло, повесились, ушли на Дунай. Нас же посадили в жалкие тифозные вагоны, четырнадцать дней мы ехали запертые, почти задыхались в вони экскрементов, в чаду от погибших, которые заплатили за это путешествие своей жизнью. Когда мы достигли места назначения, одних заперли в ледяных амбарах большого поместья, других – в полуразрушенных теплицах заброшенного рыночного сада, третьих – в кишащих вшами бараках, в которых раньше изолировали тифозных больных. Это, господин, были «процветающие и такие же, как у нас, фермы», которые нам обещали.

– А не кажется ли вам, что старый режим, Терезианское государство, обошелся бы с вами более мягко… что для него это было ужасом, как и для вас, и что единственное, чего он требовал от вас, – признания общего символа, императорской короны Вены?

– Конечно, но ведь хочется жить своей собственной жизнью.

Он имел в виду, конечно, собственно национальную жизнь, распространяющееся с 1789 года заблуждение, в пламени которого сгорит Европа и которое могло разгореться там только потому, что погасло спокойное и ровное, мягкое пламя общеевропейской духовности, святое пламя богоискателей на земле.

Я лег с грустью. Я родился слишком рано. Я не доживу до выздоровления от этого безумия.

Печальные дни, когда сквозь щели сильно задувает, когда гаснет мягкое солнце осени, когда приходит так рано этот апокрифический час рассвета в каменном гробу.

Пока светло, пока день не умрет для меня, я читаю в отчаянии, я читаю эти совершенно глупые, раздутые парижским высокомерием дневники, пропускаю эту оргиастику наполеоновского государства, чья агония отравляла нашу жизнь столько лет…

«В прежние времена была большая разница – теперь все одинаково. В прежние времена была судьба – теперь поденная плата. Величие – что это такое? Дайте мне килограмм величия, сколько стоит? Мы покупаем зубные протезы, мы разводим новую кишечную флору в животе, все подряд, все как один. Мы распределяем жизнь между собой, разбавляем воздух и оставляем каждому поколению все более запутанный и неуправляемый мир. Принцесса? Она ездит на велосипеде, как рабочие ее отца, короля, которые избегают ее, то приветствуют, то не приветствуют». Это было написано в 1915 году человеком, который, вероятно, под давлением своих истерических женщин встал в ряды масс.

В один из первых холодных дней меня вызывают на допрос и ошеломляют переменами, произошедшими за кулисами. Там, где несколько дней назад дул ледяной северо-восточный ветер, сегодня веет нежный зефир; там, где вчера грубый капитан рявкал, как фельдфебель, сегодня само внимание, и я должен опасаться, что он отпустит меня с этого позднего вечернего допроса с поцелуем на ночь.

Загадка вскоре разгадана. Из дверей дежурного майора, одетого в фантастический и похожий на мираж кожаный плащ с эмблемами генерала мобильгарда, выходит Дтл.[247]247

Неустановленное лицо. Примеч. пер.

[Закрыть], и именно этот талисман в форме совершил великое чудо. Он, моложе меня более чем на десятилетие, мягко наставляет меня, и я, признаться, не знаю, серьезен ли он, или это только чтобы хорошо выглядеть в глазах какаду из мобильной гвардии. Как бы то ни было, его немедленное воздействие на этого капрала, получившего звание капитана, поразительно.