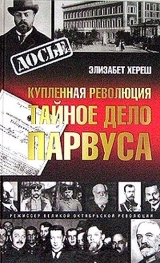

Текст книги "Купленная революция. Тайное дело Парвуса"

Автор книги: Элизабет Хереш

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц)

Спустя два дня он направил то же прошение прокурору. Министр внутренних дел Макаров, один из самых талантливых членов тогдашнего царского правительства, лично занялся этим делом. В результате он пришел к заключению, что эти и другие подобные заявления «в связи с отсутствием оснований удовлетворить их» не подлежат рассмотрению.

Но одно радостное происшествие повлекло за собой перемены: однажды во время дневной прогулки Парвус неожиданно снова встретил старых друзей: Троцкий и Дейч тоже были здесь! Парвус и Троцкий бросились друг другу в объятия и горячо расцеловались. Спустя мгновение, они играли друг с другом в чехарду, как и остальные заключенные, выполняя предписанную программу ходьбы и движений. Парвус, как всегда в подобных ситуациях, мастер инсценировок, сфотографировался с Троцким и Дейчем в тюремной кухне и спустя много лет с гордостью демонстрировал свои крахмальные воротнички на рубашках.

Если уже во время бурных месяцев петербуржской жизни была видна разница в характерах Парвуса и Троцкого, то в тюрьме она стала еще более яркой. Оба оставили мемуары о времени, проведенном в тюрьме. Если они вместе с документами властей дают картину их поведения, то их характер все же отражается в их высказываниях.

Парвус сообщает, как он постоянно просит принести ему различные предметы, которые заключенные могли получить или заказать бесплатно или за деньги; по его описанию, он постоянно раздражал комендантов охраны, требуя специальное разрешение, ссылаясь при этом на свои отличные знания правового положения. В более позднем сообщении ему представляется особенно важным показать произвол охраны и руководства тюрьмы, которые, казалось, явно не проявляли «сочувствия» к тому, что Парвус стремился выполнить отеческие обязательства по отношению к своему полуторагодовалому сыну.

Троцкий, наоборот, перечисляет здешние удобства, то есть возможность читать газеты на иностранных языках и французскую литературу. В отличие от Парвуса он хвалит хорошее, по его словам, обращение в тюрьме: вместо того чтобы критически изображать надзирателей, он, скорее, с удовольствием сообщает, что персонал в основном, симпатизирует политическим заключенным, при этом проявляется политический темперамент Троцкого. Он пишет:

«Моя жена могла посещать меня два раза в неделю. Дежурные охранники закрывали глаза, когда мы обменивались письмами и рукописями. Один из них, в довольно преклонном возрасте, особенно хорошо обращался с нами. По его просьбе я подарил ему свою книгу с моей фотографией и дарственной надписью».

Если Парвус, описывая ход своих мыслей, высоты и глубины неведения и отчаяния, всегда все выстраивает вокруг своей личности, то Троцкий оставляет свое собственное положение почти без внимания. Он рассматривает все происходящие вокруг него события извне и с интеллектуальным интересом политического мыслителя, который анализирует все, что происходит вокруг него в соответствии с величайшим общественным процессом, и делает отсюда собственные выводы.

Если Парвуса чувство одиночества порой приводило в отчаяние, то Троцкий наслаждался тишиной: «В общем, я не могу пожаловаться на мою тюремную жизнь. Она стала хорошей школой для меня. Я покинул крепко запертую камеру Петропавловской крепости с определенной долей сожаления: здесь был такой покой, такая размеренная тишина, что идеально подходило для интеллектуальной работы».

В то время как Троцкий постоянно работал над новыми теориями, Парвуса больше занимала стратегия его личного выживания техника, позволяющая с помощью гимнастики сохранить физическую форму и дух и распределять время, которое он определял по удару колокола на колокольне, на занятия разного рода.

Стиль мемуаров Троцкого сжатый и остроумный, а у Парвуса – более пространный и сентиментальный.

Оба в своих одиночных камерах усердно изучали новейшие газеты и напряженно прислушивались к шуму, который время от времени долетал до них из города. Если гул голосов нарастал и были слышны пушечные выстрелы, это означало приветствие императорского конвоя или, возможно, подавление новой манифестации протеста? Каждый по-своему оценивал политические процессы и пытался ответить на вопрос: наступит ли спокойствие после открытия объявленного заседания Думы в конце апреля или революция будет продолжаться, подхваченная рабочими массами? Или их революция – революция пролетариата – зашла в тупик, остановившись на фазе Европы 1848 года?

Встреча с Троцким и Дейчем дала Парвусу стимул и облегчила состояние одиночества, которое он так мучительно переносил. Троцкий позже вспоминал первые совместные прогулки по тюремному двору, раскрывая при этом их основные различия:

«Парвус отправился на прогулку со старым Дейчем. Обычно я присоединялся к ним. Неутомимый Дейч разрабатывал план группового побега; он быстро заразил Парвуса этой идеей и упорно пытался убедить и меня присоединиться к ним. Но я не хотел ничего об этом слышать – меня привлекало политическое значение открытого против нас процесса гораздо больше, чем побег.

Кроме того, в конце концов, у этого плана появилось слишком много сторонников. В тюремной библиотеке обнаружили ящик со слесарными инструментами – и все осталось в прошлом. Честно говоря, тюремное руководство тайно подстроило это, потому что оно подозревало собственных жандармов в провокации инцидента с целью достижения изменений тюремных порядков.

Вместо этого Дейч вскоре должен был планировать свой четвертый побег из Сибири, а не из Петербурга…»

И все же Парвуса могли навещать не только его гражданская жена», как он называл в официальных документах свою спутницу жизни, но и друзья. Даже постаревший Каутский постарался приехать в Петербург, верная Роза Люксембург тоже приехала, чтобы нанести визит заключенным товарищам Парвусу и Троцкому.

Но в судьбе Парвуса все еще не было никакой ясности. Между тем заключенный, вынужденный таким образом испытывать собственное терпение, хотел проверить, на что он мог рассчитывать в худшем случае. Если судить по первому допросу, он мог быть осужден по статьям 101 и 126 – за участие в обществе по подготовке вооруженного переворота, что в общей сложности составило бы восемь лет. Не считая общественного процесса…

Только процесс, которого Парвус ожидал с таким нетерпением, для которого он уже заготовил большую, эффектную защитительную речь, полную острых формулировок, не состоялся. Хуже того: на него были допущены только руководители первого Рабочего Совета. Парвус не удостоился получить известность, выпавшую на долю этой группы благодаря процессу, Троцкий же вошел в нее.

Парвус получил свой приговор, который был вынесен на особом заседании Министерства внутренних дел в административном порядке 7 июля 1906 года, на четвертом месяце его заключения. Он гласил: три года ссылки в Сибирь, точнее в Туруханск, расположенный в окрестностях Енисейска, недалеко от Полярного круга.

Однако сам приговор потряс Парвуса меньше, чем его временная мера наказания. Получить только три года было для его революционного достоинства почти унизительным. Это означало, что правительство считало его или не опасным, или не обладающим большим политическим влиянием. Он не заслужил даже политического процесса!

Не успел Парвус получить на руки приговор, как уже начал сочинять новые прошения. На этот раз в письме, адресованном лично министру внутренних дел, он выразил опасение в отношении своего состояния здоровья.

Придумав себе диагноз: «хроническая атония почек с катаром желудка», якобы болезнь в случае ссылки могла бы лишить его уже в 39-летнем возрасте «научной работоспособности или даже привести к преждевременной смерти». Поэтому ему бы лучше вместо ссылки разрешить лечение «на целебных минеральных водах в Карлсбаде». Спустя три дня Екатерина Громан обратилась с еще одним прошением: в нем она просила начальника жандармского управления позволить Парвусу добираться от Красноярска до места назначения за свой счет, «потому что поездка по этапу тюремным транспортом могла бы оказаться очень опасной для его пошатнувшегося здоровья…»

Спустя неделю, третьего августа, ей пришла в голову идея еще лучше. Она предложила непосредственно министру внутренних дел: «Принимая во внимание явно уже изначально пошатнувшееся здоровье мужа, из-за которого он может не пережить подобную поездку, послать его только в район Нарым без дальнейшей поездки на лошадях». То есть в совсем другое место.

Это прошение тоже осталось без ответа, вообще-то были основания не принимать его всерьез. Зато очень интересна написанная от руки заметка министерского чиновника, нацарапанная на полях письма, которая, вероятно, послужила основанием для отклонения прошения: «Из Нарыма легко убежать». Последующие прошения не успели посыпаться, так как Парвус буквально через неделю после последней, упомянутой выше попытки освобождения был выслан вместе с небольшой группой других политических заключенных. Вот что было написано в запоздалом ответе русских органов на вопрос австрийцев о том, как Парвусу удалось завладеть паспортом Карла Ваверка:

«…Упомянутый… с настоящим именем Израиль Лазаев(ич) Гельфанд находится в ссылке в Туруханске, в окрестностях Енисейска, поэтому получить скорый ответ о том, где он взял паспорт Ваверка, в настоящее время не представляется возможным…»

Но когда это письмо русских дошло до получателя в австро-венгерском министерстве, его содержание уже сильно устарело. Путь небольшой конвоируемой группы заключенных к месту назначения проходил по железной дороге, затем пароходом, потом опять по железной дороге, на повозках, на лодках, в общей сложности он продлился несколько недель. Он задержался еще и потому, что в это время года движение судов на северных сибирских реках было ограничено. Поэтому маленькая группа конвоируемых вместе с охраной была вынуждена передвигаться дальше на маленьких лодках.

Заключенные пытались использовать это обстоятельно в качестве шанса на побег, каждый раз при виде лодки, как правило, уже полной, они отказывались садиться в нее. Во время ночевки они великодушно угощали охранников взятыми с собой специально для этой цели напитками – четырнадцать бутылок 95-процентного алкоголя. Таким образом, некоторым из них удалось ночью улизнуть через окно. Парвус же, наоборот, дождался благоприятного момента, и когда все погружались в лодку, воспользовался беспорядком среди толкающих друг друга пассажиров – заключенных, крестьян, ремесленников – и незаметно исчез.

Добравшись до ближайшего крупного города, Красноярска, он переоделся как крестьянин-мужик и сел в поезд, направляющийся в Петербург. Он ехал в вагоне последнего класса, ел и пил с крестьянами, играл с ними в карты. Но когда понял, что общими у них стали не только еда, но и блохи, пришел к выводу, что «легко разыгрывать из себя мужика, но гораздо труднее жить вместе с другими мужиками…». В следующем городе он переоделся в джентльмена.

Теперь он выглядел так элегантно, что его даже не признал тот заключенный, с которым он еще недавно вместе сидел в тюрьме: Лев Дейч. Однажды Парвус на одной из станций, увидел стоящего у газетного киоска Дейча, который, разумеется, уже давно бежал, он был более опытным в этих делах. Когда Парвус сдержанно поздоровался с ним, Дейч только рассеянно посмотрел на него и не узнал или не хотел узнавать, потому что ему надо было постоянно быть начеку.

И в Петербурге новый облик Парвуса был хорошей маскировкой. Там на него с безразличием смотрели даже те жандармы, которые с ним уже были знакомы. Таким образом, Парвус чувствовал себя относительно уверенным и снял себе номер в гостинице. У него хватило смелости остановиться здесь и осмотреться, подумать, что ему делать дальше, вместо того чтобы сразу двинуться в Западную Европу. Но уже на следующий день он узнал через своих контактных лиц, что документы, с которыми он в этот раз путешествовал, были уже готовы. Поэтому он, не возвращаясь в свой отель, двинулся дальше, остановившись в следующем.

Уже через несколько дней ему удалось перейти границу, и он опять оказался в Германии. На этот раз он оставил в России свою гражданскую жену и их общего сына, который еще станет известным как Леон Гельфанд.

В глазах революционеров революция провалилась. Они игнорировали ее результат – первую конституцию в России с гарантированными буржуазными свободами и созданием парламента – Думы.

Чтобы прийти к своей цели, Парвус с удовольствием бы перескочил через фазу либерализма, являющуюся, по учению его наставника Маркса, предпосылкой для дальнейшего этапа общественного развития. Но сейчас было уже поздно. Потому что еще в 1906 году то там, то здесь вспыхивали отдельные забастовки и беспорядки, но для пожара, который бы смог охватить всю страну, этого было недостаточно. Постепенно страсти улеглись.

Ленин не уставал повторять: «Революцию надо делать не с народом, а с профессиональными революционерами!»

Хотя Парвус слушал это без особого удовольствия, потому что это противоречило его теории массовой революции, он все же должен был согласиться, что даже с профессиональными революционерами сейчас нельзя сделать Революцию, потому что все они сидят за решеткой.

Парвус по-прежнему находил себе применение как публицист, автор воззваний, теоретик партийной прессы в Совете и организации движения, а Троцкий – как харизматичный предводитель масс. Позже появилось крылатое выражение, характеризующее роль обоих: «Троцкий играл в первом Совете рабочих депутатов первую скрипку, а Парвус сочинял для этого ноты».Сам Парвус в своем резюме тоже находит место для художественных сравнений: «Мы были не чем иным, как струнами арфы, на которых играла буря революции…»

Была ли революция 1905 года сама по себе провалом, или она выглядела так в глазах Парвуса, в любом случае она послужила для него уроком. Для него было важно извлечь из этих событий пользу на тот случай, когда представится такой шанс. В этом смысле 1905 год стал генеральной репетицией великого замысла.

Da capo

Зимой 1906 года Парвус снова как ни в чем ни бывало приехал в Германию, будто бы для того, чтобы продолжить прерванное дело. Но он не поехал в Мюнхен, откуда уезжал, а направился прямо к своему другу Конраду Хенишу. Будучи представителем левого крыла немецких социал-демократов, Хениш издавал дортмундскую рабочую газету. Он с давних пор был таким ярым защитником экстремальных положений Парвуса, что даже получил прозвище «Парвулус».

В декабре 1906 года он получил письмо:

«Дорогой Хениш!

В ближайшие дни я разыщу Вас. Если Вы будете получать письма на имя некого Питера Клайна, то имейте в виду, что это для меня. Конспирация – дело чести!»

Вскоре Парвус появился у Хениша.

В Германии как раз разворачивалась предвыборная борьба – Парвус появился в нужное время, чтобы оказаться в центре этого разноголосия. Ушли в прошлое пылкие споры с партийными лидерами, он вернулся из России героем и снова был благожелательно принят ими. Как и прежде, для него были открыты двери газет «Нойе Цайт», «Форвертс» и других. Кроме того, он мог торговать своими воспоминаниями о событиях 1905–1906 годов (включая тюрьму и побег), издав их как собственную книгу в одном дрезденском издательстве.

Таким образом, революционер мог спокойно отдохнуть на озере Гарда, вместе с Розой Люксембург, и с оптимизмом взглянуть на свое будущее. В германской предвыборной борьбе тема колониальной политики стала основной. Несмотря на то, что внешнеполитические вопросы для социал-демократов были непривычной областью (или, наоборот, благодаря этому), Парвус подумал: здесь нужно вмешаться, и выступил критиком колониальной политики.

В своих передовых статьях Парвус вернулся к излюбленной теории цикличности, исходя из которой развитие мирового рынка ознаменовано конъюнктурными циклами. Он рассматривал колонии под этим аспектом и пришел к выводу, что угрозой военных столкновений были не столько «противоречия капитализма», сколько «сами внешнеполитические конфликты колониальной политики».

Во избежание больших кризисов Парвус пропагандировал единство мирового рынка без барьеров покровительственных пошлин, которые только отделяли колонии и индустриальные державы от всего мира. Особенно он предостерегал правительство Германского рейха от проникновения в Африку и Азию, наживая себе врагов в лице Англии и Японии. Но самой острой критике он подвергал «русский курс» Германии: если Россия вырвется из этого альянса, Англия станет опаснейшим противником для Германии.

Так как данная ситуация ко времени выступлений Парвуса стала уже политической реальностью, он практически изображал из себя оратора оппозиции, критикуя правительство. В качестве «конструктивной альтернативы» этой «политике катастроф, которая не может быть полезной ни капитализму, ни социализму», он требовал всеобщей политики свободной торговли. Социал-Демократии он рекомендовал идти вперед под следующим лозунгом, в принципе соответствующим его внешнеполитической программе: «Демократия, объединение вропы, свободная торговля во всем мире!»

Реакция на это в кругах социал-демократов была скорее прохладной, то, что почти никто в партии не заинтересовался его высказываниями, наводило Парвуса на мысль, что никто их не понимал. Пусть будет так: он опять попросил слова, но для себя самого он все-таки нашел собеседника, с которым мог общаться на одном уровне: внезапно снова появился Троцкий. Свою встречу они отметили совместным путешествием в Швейцарию, куда Троцкий взял и свою жену, Наталью Седову, и продлившимся несколько недель отдыхом в Богемии, в Хиршберге, во время которого Троцкий еще находил время для работы над анализом немецкой социал-демократии по поручению одного русского издательства.

В этом же году в Берлине Парвус лично познакомил Троцкого с авторитетными представителями немецкой социал-демократии – Карлом Каутским, Августом Бебелем и другими немецкими марксистами. Даже Горький, который в числе других принимал участие в партийных съездах в Лондоне и Штутгарте, бывал у них в гостях. Из его более поздних зарисовок следует, что он находил добропорядочный домашний «канареечный» мир вождей немецкой социал-демократии «мелкобуржуазным и мещанским», несмотря на их дружелюбное гостеприимство.

Аналогично думал и Троцкий, но все-таки он отдавал предпочтение личности Карла Каутского, который принимал его в своем доме в Фриденау под Берлином: «…седовласый и очень радушный старый человек с ясными голубыми глазами и любезными манерами…» Русский революционер ценил в Каутском и его «простоту без привычки привлекать внимание к своей персоне, что, как мне стало ясно позже, было результатом его неоспоримого авторитета в то время и внутреннего спокойствия, которое ему давало сознание этого…».

Виктор Адлер тоже приехал в Штутгарт на партийный съезд. Троцкий не без удовольствия напомнил ему о том скептицизме, с которым он в 1905 году отнесся к нему, молодому, уверенному в победе революционеру, отправляющемуся в Россию. Сейчас Адлер был вынужден уступить: «Действительно, вы подошли к временному правительству гораздо ближе, чем я тогда предполагал!»

И Парвусу, и Троцкому было досконально известно, чем они были обязаны своим немецким и австрийским товарищам за их финансовую и практическую поддержку при подготовке их отъезда в Россию в 1905 году, одна только энергичная помощь Адлера с фальшивыми паспортами, париками и масками для революционеров была неоценимой. Но даже это ничего не меняло в том, что они были основательно разочарованы пассивностью партии в обеих странах. Тем не менее они собирались и дальше оставаться в Германии.

Троцкий хотел обосноваться в Берлине. Но еще в конце 1907 года за неимением вида на жительство он был изгнан прусской полицией. Он переехал в Вену и оставался там с женой, которая привезла из России их общего сына, до начала войны 1914 года.

После революции 1905–1906 годов Парвус, Троцкий и Ленин постепенно отдалялись друг от друга. Сначала во взглядах, а потом и лично. В проекте общественной перестройки России Ленин, например, допускал, что на первой фазе будущее рабоче-крестьянское государство, как он его представлял, будет иметь характер «умеренного капитализма». Но более радикальный Троцкий видел в этом «отказ от социальной, выходящей за национальные границы революции» и «предательство классовых интересов международного пролетариата».

Столкнувшись с пассивностью западноевропейских социал-демократов во время событий в России, Парвус окончательно потерял иллюзии в отношении того, что революция в России вызовет цепную реакцию и в Европе; пролетариат, по его мнению, должен бы удовлетвориться буржуазной революцией и достичь своих классовых целей в пределах либеральной демократии.

В то время, когда Троцкий в глубине души сохранял Дистанцию по отношению к немецкой и австрийской социал-демократии, Парвус чувствовал себя немецким социал-демократом и рассматривал происходящие в России процессы только как разновидность европейских движений.

Тот факт, что во время революции меньшевики, а не ленинские большевики пользовались большим успехом и доминировали в Совете рабочих депутатов, привел к естественному отчуждению Троцкого и Парвуса. На партийном съезде в Стокгольме в 1906 году меньшевики, уверовав в свои силы, хотели, наконец, выйти из подполья и прежде всего отказаться от «экспроприации», которую Ленин требовал от своих товарищей для финансирования партии. Парвус и Троцкий еще находились в тюрьме, но последний и раньше высказывался против этого метода в одной из своих статей, потому что чувствовал, что революционная честь была испачкана кровью невинных жертв, пострадавших от бомб или выстрелов во время разбойничьих налетов и нападений на банки. Ленин обижался на него за такую точку зрения. Парвус был за единство партии и объединение двух течений, против чего резко выступал Ленин, предпочитая объявить меньшевикам войну через партийную газету.

И территориально эти три ведущие головы революционного движения были разобщены, хотя всего год назад они выступали единым фронтом. Ленин находился в постоянных разъездах между Швейцарией, Финляндией и Капри, роскошной резиденцией Горького и центром подготовки партийных функционеров. Находясь в Финляндии, он продолжал беспокоиться о своей «экспроприации», чтобы наполнить партийную кассу и, как выяснилось позже, свои собственные карманы. 1907 год он провел в Финляндии, затем примерно по году – в Штутгарте и Женеве, в 1909 году поехал в Париж, ас 1911 года до начала войны оставался в Австрии вместе со своим ближайшим соратником Каменевым; сначала он работал в Вене, позже в Галиции для газеты «Правда».

Троцкий сосредоточенно трудился в Вене над дальнейшим построением российской партийной организации. Этим он создал для себя определенную роль и функцию, не без помощи «Правды», которую он издавал. Он писал сам, выполнял другую организационную работу, а также контрабандно перевозил газету через границу Галиции. Если ее конфисковывали на русской стороне, он распоряжался, чтобы ее ввозили в Россию через Черное море и Одессу.

Троцкий при этом получал поддержку не только с австрийской стороны, что было само собой разумеющимся (финансовые и транспортные услуги по транспортировке нелегальной газеты в Россию), но и с помощью Парвуса, и с немецкой стороны (финансовую и публицистическую помощь). Это обстоятельство еще раз сблизило обоих революционеров. Но бывший учитель Парвус и его ученик Троцкий начали медленно, но верно отдаляться друг от друга. Личному разрыву между Парвусом и Троцким способствовала все более ярко проявляющаяся склонность Парвуса ставить на первое место интересы бизнеса. Несмотря на уважение и признательность к своему бывшему учителю, Троцкий впоследствии упрекал его в этом: «В этой мясистой бульдожьей голове мысли о богатстве перепутались с мыслями о социальной революции». Парвус взял реванш, подвергнув сомнению оригинальность Троцкого, он пишет о Троцком: «Его относительная самостоятельность напоминает движение волчка, который крутится, потому что время от времени получает толчок извне…»

Оба были фанатичными революционерами и циниками. Но то, что жизнелюбивый и богемный Парвус «с фигурой слона и с головой Сократа», воплощение безудержной страсти и жажды наслаждений, даже внешне контрастировал с аскетом и интеллектуалом Троцким, не подвергается никаким сомнениям. Троцкий критиковал «непостоянство» и «ненадежный характер» Парвуса.

Это непостоянство было присуще Парвусу и в личной жизни. Он называл брак «разбойничьим гнездом», хотя у него их было несколько, и каждый раз бросал жену и ребенка, как только у него появлялся интерес к новому искушению. Его первая жена, Татьяна Гнедина, и сын Евгений вначале получали от него совсем небольшую помощь, а потом и вовсе не видели никакой финансовой поддержки, а если кто и поддерживал их, так это жена Каутского, которая в течение десяти лет сама высылала им скромное месячное пособие.

В период после возвращения из России, после революции и до начала первой мировой войны Парвус был вынужден смириться с драматической утратой своего публицистического имиджа, в то время как Троцкий вырос до уровня блестящего публициста и политического оратора революционного движения. Решающим моментом стал скандал из-за доли прибыли, причитающейся Горькому, которую Парвус растратил, будучи директором издательства, еще до 1905 года. Писатель потребовал через суд в Германии сумму в размере 180 000 золотых марок, которые он частично собирался пожертвовать большевикам.

Партии было поручено заняться этим. Именно первые друзья и покровители, которые приняли Парвуса в свои ряды во время его пребывания в Германии, – Каутский, Либкнехт и Цеткин – были вынуждены устроить внутренний партийный суд, вынести ему приговор и исключить из своих рядов. Сумма нанесенного ущерба, без особого шума, частично была покрыта деньгами из немецкой партийной кассы. Тайное дело стало явным. И Парвус решил скрыться от скандала бегством.

Шел 1910 год, когда Парвус приехал с коротким визитом в Вену. Долго он здесь не задержался. На эмигрантской сцене господствовал Троцкий. Он тосковал по Берлину, потому что ему была скучна, по его мнению, несерьезная венская атмосфера, состоящая из «смеси мелкобуржуазной сентиментальности и аристократического декадентства», а «смешная каста мандаринов в лице австрийских академиков» действовала ему на нервы, но у него не было выбора. Из-за скандала, который опорочил его репутацию, авторитет Парвуса уменьшился.

Его уже манила новая цель – Балканы. Два года назад в Турции пришел к власти режим младотурок. В этом Парвус предугадывал «революционный подъем». Он ожидал, что эти изменения повлекут за собой конфликты между Турцией и великими европейскими державами. А это ему нельзя было пропустить.