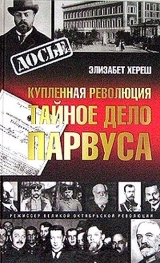

Текст книги "Купленная революция. Тайное дело Парвуса"

Автор книги: Элизабет Хереш

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)

Enfant terrible Парвус

Начался период, когда он, Парвус, своими спорами разжигал внутрипартийные скандалы, не будучи ни агрессором, ни жертвой. Повод, казалось, при этом играл второстепенную роль и был не больше, чем предлог для дальнейшей спровоцированной атаки, которая каждый раз по силе должна была превосходить предыдущую.

Так, например, по случаю выборов в прусский ландтаг он выступил (тогда еще как «Unus») за то, чтобы социал-демократы, как предложил их предводитель в ссылке Эдуард Бернштейн, отказались, наконец, от традиционного бойкота и приняли участие в выборах. Его аргумент: воздержание от голосования не является принципом социалистической классовой борьбы. Это стало причиной переполоха в традиционно иначе думающей и действующей партии. Немного позже, уже как Парвус, Гельфанд выступил в прямо противоположном направлении, когда надо было подлить масла в огонь в споре за позицию социалистической партии в баварском ландтаге. Она одобрила бюджет правительства, что в глазах Гельфанда было политическим преступлением, это означало одобрение господствующего политического порядка, потому что он поддерживался именно на эти средства. Отклонение бюджета, напротив, было бы «сильнейшим политическим средством борьбы оппозиции…»

Это выступление вызвало интерес к Парвусу у главного редактора «Лейпцигер Фольксцайтунг», и он предложил Гельфанду постоянное место редактора. Но его деструктивный темперамент нуждался в большем удовлетворении, чем в потребности постоянного месячного заработка.

В другой раз его классово-ненавистническая позиция по отношению к крестьянскому сословию привела к конфликту. В то время обсуждалась позиция немецкой социал-демократии по отношению к этому сословию. Во всех партийных газетах поднимались актуальные внутриполитические вопросы – и хорошие аргументы ведущих публицистов вдохновляли социалистических депутатов.

В то время как издатель газеты, интересующей Парвуса, выступал за поддержку по защите мелких крестьян со стороны социалистической партии, сам Парвус боролся против компромисса в этом плане внутри партии. Его он полемически приравнивал к одобрению существующего строя и тем самым к задаче «социал-революционной борьбы». Таким образом, партия потерпела бы поражение, так как «не реформы, а социальная революция является ее целью», со всей уверенностью заявил Парвус.

Этот безграничный фанатизм надоел главному редактору Парвус был уволен. Его заманил к себе шеф газеты «Зексише Арбайтерцайтунг», который хотел поднять тираж своей вялой газеты, вдохнув в нее струю свежего воздуха. Парвус согласился. Так как прежний руководитель редакции покинул Лейпциг, Парвус смог занять его место и привлечь к редакционной работе своего друга, Юлиана Мархлевского-Карского. Кроме того, у него теперь появилась возможность публиковать статьи и других авторов, как, например, близкой ему Розы Люксембург.

Постоянная смена мест жительства и работы Парвуса затрудняла задачи русской разведки, которая, затаив дыхание, следила за ним издалека. Следующий внутренний отчет охранки от 17.08.1897 года, в котором в хронологической последовательности отслеживаются все прошлые годы жизни Гельфанда, явно слишком отстает от реальности. В сильно разбухшей папке «Гельфонд» – это прежняя манера написания его фамилии – зафиксировано: «Задержанный органами жандармерии санкт-петербургской губернии по подозрению в причастности к революционным кружкам за границей Давид Натанов Барад сообщил 2–3 июля следующую информацию для протокола:

«Гельфонд проживал со своей супругой Татьяной Берман с января 1887 года по август того же года в Цюрихе; затем он поехал в Россию и в декабре 1887 года вернулся обратно в Цюрих, где проживал до октября 1888 года. Он был противником народников, симпатизировал Плехановскому окружению, кроме того, он организовал литературный фонд, самостоятельно разработав его устав.

Помимо этого, он входил в группу (Ганелин, Слепцова и др.), которая выпускала анкету и распространяла ее в кругу русских, чтобы выявить господствующие направления в кружках.

Из Цюриха Гельфонд переехал в Базель, где он получил степень доктора юридических наук. В настоящее время он, по слухам, находится в Штутгарте, где работает в рабочем секретариате…»

Таким образом, русская разведслужба отстала от реальности на три города. Парвус уже давно был шефом одной из газет в Дрездене.

Самостоятельность позволила Парвусу развить и свои деловые качества. Он финансировал за счет профсоюзных и спонсорских пожертвований собственную типографию, которая хорошо поддерживала газету материально. Казалось, что с развитием коммерческого инстинкта его журналистский талант начал погибать. После довольно короткого периода оживления общественного интереса все меньше и меньше читателей могли следить за длинными теоретическими рассуждениями и проявлять интерес к газете, необходимый для ее длительного успеха.

На помощь пришла никогда не ослабевающая агрессивная энергия Парвуса. Когда начали распространяться слухи о пересмотре избирательного права, Парвус стал откровенно агитировать за революцию посредством «массовой пролетарской забастовки». Такая управляемая дезорганизующая забастовка должна была остановить государственную машину, парализовав в стране передвижение и связь.

Европейскому социализму не позволительно пассивно дожидаться гибели капитализма, напротив, нужно брать штурмом один бастион капитализма за другим. Профсоюзы при этом должны рассматриваться как боевые пролетарские организации, поддерживающие политическую деятельность партии.

Если раньше такая забастовка могла служить всего лишь протестом, направленным на сохранение права рабочих контролировать производство, наподобие «Тактики отчаяния», как поэтически сформулировал Жан Жорес, то Парвус уже хотел рассматривать ее в качестве средства к достижению цели революции. Он пояснил, что произошедший в результате этого паралич государства вынудит партию раскрыть свои карты, то есть перейти к открытой борьбе за государственную власть.

Внутри редакции эта теория Парвуса оспаривалась, а разногласия выражались не только словами, но и кулаками. Когда же Парвус напал на почитаемого немецкой партией в далекой ссылке марксиста Бернштейна, который отважился выразить сомнение в предстоящем крахе капитализма, за что получил поддержку немецких товарищей, словесная битва подошла к финалу. А когда до Парвуса долетели слова «еще не хватало, чтобы партийный съезд торжественно провозгласил своей целью социальную революцию», он дал волю всему накопившемуся у него агрессивному потенциалу, после чего почти все члены партии стали его врагами.

Немного меньшее сопротивление Парвус вызвал, выступив с анализом международного экономического положения и вытекающим из этого прогнозом на будущее – по его мнению, созданы предпосылки кризиса капитализма. Он придерживался точки зрения, что экономика в конце XIX столетия вышла за границы национального государства. Только свободная торговля при ликвидации национальных границ могла предоставить государству шанс на выживание; но этому препятствовал крупный капитал. Поэтому предстоящий кризис капитализма должен иметь форму политических и военных разногласий, которыми должен воспользоваться рабочий класс.

Из-за последних публикаций на эту тему саксонские власти выдворили Парвуса и Мархлевского-Карского. Пребывание в княжестве Гера было не больше коротких гастролей. Для выбора у Парвуса оставалось не так много мест: можно было попытаться устроиться в Баварии. Там ему удалось, разумеется с помощью друга, раздобыть вид на жительство. Новое столетие он встретил в Мюнхене.

На примере своей личной жизни Парвус доказал, что никакое личное событие, а у него в это время родился сын, не могло уменьшить его боевого революционного духа. Своему сыну Парвус дал имя Лазар, или по-немецки Лазарус, как звали его собственного отца, позднее, Да, ему дали еще одно имя, Евгений, которое в семейном кругу превратилось просто в Женю. Позже, когда Парвус оставит жену и ребенка, сын возьмет фамилию своей матери – Гнедин; о нем еще будет рассказано дальше. В объявлении о рождении сына, написанном Парвусом, просматривается мало сентиментальности, но зато оно проникнуто воинственным духом. Воинственным – ведь его только что изгнали из Саксонии, и одновременно с этим он потерял место главного редактора в Лейпцигской рабочей газете. Его преемнице Розе Люксембург было поручено опубликовать объявление 1 декабря 1898 года:

«Мы сообщаем товарищам по партии о рождении крепкого, жизнестойкого врага государства. Наш сын появился на свет 29 ноября в Дрездене. Хотя он и родился на немецкой земле, у него нет родины. Как и мы, он обречен на высылку, иначе Саксонии может угрожать опасность: ведь мы – враги правящих в этом государстве капиталистических эксплуататоров. Но мы знаем, что тесные духовные и политические узы связывают нас с эксплуатируемым пролетариатом Саксонии. Мы воспитаем своего ребенка борцом в армии социалистов-революционеров. В борьбе за освобождение рабочего класса от капиталистического ига он завоюет для себя и отечество. Парвус и супруга».

Парвус уделял мало внимания личной жизни, он чувствовал свое призвание в большем, чем в привязанности к семье. Не успела еще закончиться одна публицистическая дискуссия, как тут же созревала возможность развернуть новую полемику, будоражащую мирное бытие немецкой социал-демократии, что давало Парвусу новый повод для нападок и протестов.

Так в конце столетия социалистам выпал шанс стать второй по силе партией в Баварском ландтаге и выдвинуть вице-президента. Исходя из принципиальных основ партии, это можно было бы истолковать как неприемлемый союз с классовым врагом. Если несколько лет назад Парвус призывал голосовать против принятия бюжета (как бойкот противника партии), то на этот наоборот, он яростно выступал против бескомпромиссности своих товарищей, – все-таки сейчас речь шла о праве политического голоса. «Что имеет значение, так это власть и возможность ее осуществлять», – аргументировал он, раздув дискуссию не только по этому вопросу, но и по поводу своей персоны, подвергнув сомнению собственную славу радикала.

С этим «литературным драчуном», как его называли, почти никто больше не хотел иметь дело. Как хорошо – кое-кто из немецких товарищей мог теперь вздохнуть с облегчением, – что они не уступили его попытке получить мандат немецкой партии и всегда были против этого. Даже газета Каутского «Нойе Цайт» после всех этих событий и конфликтов в период до 1906 года не напечатала больше ни строчки, написанной Парвусом, Enfant terrible.

Но вновь обрушившийся на Россию голод вынудил Парвуса отказаться от полемики и предопределил для него новый источник доходов. Эта тема опять давала ему повод для агитационной работы и проведения антирусской провокационной кампании. Получив финансовую поддержку на длительное многомесячное путешествие одного состоятельного друга-единомышленника из Мюнхена, аванс от социалистического издательства за свои путевые заметки и новый паспорт на имя чешского гражданина, Парвус отправился в те районы, которые постиг неурожай, разумеется, не только в эти, но и в другие места, где были действующие марксистские кружки.

Парвус не собирался, как предполагалось, объективно освещать события и обстоятельства, а использовал их с целью пропаганды. Он опять объяснял причины аграрного кризиса, как и в 1892 году, капиталистическим развитием. Он вновь воспользовался случаем с такой тревогой изобразить общее положение дел в России, что вскоре после презентации России на международной выставке в Париже и визита царя в Париж 1896 году французские инвесторы были испуганы, а парижской биржи возникли сомнения по отношению к России.

Этим Парвус хотел нанести стране, находящейся в нищете, и царскому правительству коммерческий и политический урон. В действительности Россия находилась на стадии процветания, построила в течение нескольких лет Транссибирскую магистраль длиной в почти десять тысяч километров и после политической размолвки с Германией привлекала преимущественно французских инвесторов.

Одновременно с целью проведения дискредитирующей кампании Парвус за четыре месяца своей поездки преследовал и еще одну цель: используя многочисленные встречи со своими товарищами по разуму, он вынашивал идею создания газеты, которая могла бы издаваться в Германии, но была бы предназначена для России. Она стала бы связующим звеном между русскими революционерами за границей и в России. Финансировать ее должны были оппозиционно настроенные круги на юге России и в Баку.

Парвус – Ленин – Троцкий

Здесь интересы Парвуса и его собеседников скрестились с намерениями группы, окружающей Ленина: Потресов, Мартов, живущий в Швейцарии основатель РСДРП Плеханов, Аксельрод и Вера Засулич. Ленин, находящийся в Сибири в политической ссылке, знал Парвуса по материалам газет на эту тему. Он просил свою маму пересылать ему в Сибирь газеты, в которых Парвус разражался революционными тирадами, Ленин их с жадностью прочитывал. Так, например, в письме к матери от 11.09.1899 года он попросил выслать ему номера газеты «Зексише Арбайтерцайтунг» за 1898 год.

В этих статьях Парвус обозвал теоретика Бернштейна и его окружение «ревизионистами», что стало одной из причин изгнания его из газеты. Ленин опубликовал восторженные рецензии на серию статей Парвуса о «Мировом рынке и кризисе экономики» в газете «Начало» под псевдонимом «Ильин». Однако Парвус и Ленин еще не были лично знакомы.

Ленин намеревался сделать издаваемую совместно с Парвусом газету народной в отличие от других партийных газет, являвшихся теоретическим органом партии. Она должна была привлекать профессиональных революционеров и «внушать им как авангарду пролетариата русского рабочего класса волю к революционному перевороту извне». Ведь «пролетарские массы» были в лучшем случае в состоянии развивать профессиональное мышление, но не были подготовлены к политической борьбе с целью захвата власти.Это печальное открытие не давало Ленину покоя, и он пытался поэтапно искать ответ на вопрос «Что делать?».

Откровенно говоря, Парвус придерживался противоположного мнения. Он не верил в маленькую революционную элиту, которая однажды начнет совершать подвиги и которую нужно привлекать к борьбе, он думал о массовой партии и был убежден, что русская интеллигенция уже сыграла свою роль в рабочем движении, потому что русские рабочие в состоянии самостоятельно думать и организовывать себя…Парвус также выступал против централизации партии сверху.

Газете дали название «Искра», заимствовав его из написанных Пушкину стихов поэта Одоевского, осужденного в 1825 году за участие в декабристском восстании: «Из искры возгорится пламя». Ежемесячная газета (вскоре она стала выходить 2 раза в месяц) впервые вышла в свет в конце 1900 – начале 1901 года, как раз через несколько месяцев после того, как Ленин и его жена Надежда Крупская проделали путь из Сибири через Санкт-Петербург в Европу, остановившись в Женеве у Мартова.

Газета, по распоряжению Парвуса, печаталась в Лейпциге, а редакцию он организовал в Мюнхене, в своей квартире в Швабинге. Соблюдая конспирацию, он подписывал свои статьи псевдонимом «Молотов» (от русск. «молот». – Авт.).

На случай возможных домашних обысков у Парвуса было технически все продумано: одним движением руки он мог каждый раз уничтожать матрицу с текстами. Шестое чувство подсказывало ему это, потому что шеф Русской службы внешней разведки в Берлине А. Хартинг, он же Хекельманн, вскоре сообщил охранке, что «известный агитатор Парвус» является главным редактором издаваемой в Мюнхене газеты «Искра». Кроме того, Ленин, благодаря налаженным для него Парвусом связям, в те годы издавал в Штутгарте газету «Заря», в которой Парвус тоже работал и поддерживал Ленина.

Для «Искры» писали многие политические эмигранты в Германии и Швейцарии, среди них Плеханов, Аксельрод, Вера Засулич, которая в свое время стала известной из-за убийства русского генерала, завоевав славу террористки, и полька Роза Люксембург. Свои статьи присылали Потресов, брат Ленина Дмитрий Ульянов, Калинин, Бабушкин, Гусев, Литвинов, Стасова, а позднее и Троцкий.

«Искра» была больше, чем просто партийная газета. Она стала зеркалом их умов, была призвана служить средством координации действия русских революционеров в Западной и Восточной Европе и демаскировки «ревизионистов», как называли ищущих компромисса членов партии. Вскоре газета «Искра» стала не только генератором движения в России, приведенного в действие эмигрантами, но и генератором развития самой Российской рабочей партии.

Но, как и следовало ожидать, ее руководители вскоре поссорились, и партийная газета, разумеется, сообщила о происшедшем на конгрессах в Брюсселе и Лондоне в 1903 году разделении партии на умеренное крыло меньшевиков и радикальное – большевиков. Ближайшее окружение Ленина разделилось на два лагеря. Плеханов противился эксклюзивному характеру революционной «элиты», а также диктату, насаждаемому Лениным в движении и концепции газеты.

Парвус в очередной раз проявил мастерство конспирации и организации. Газета стала выходить на особенно тонкой бумаге и печататься мелким шрифтом, чтобы облегчить ее контрабандную перевозку через российскую границу. Через отлаженную контактную сеть даже изъятые номера газеты могли быть быстро перепечатаны в Одессе с помощью старого посредника Леонида Красина, а оттуда они уже легко достигали своей целевой аудитории. Если же изымалось все перевозимое издание, то оно могло быть быстро переиздано в подготовленной для этого типографии в Баку. Редакция газеты путешествовала с места на место, испытывая на себе переменное влияние различных умов, – из Германии (Мюнхен, Штутгарт) в Швейцарию, затем в Лондон (что означало усиление большевистского воздействия), затем она снова обосновалась в Женеве. Это осуществлялось на средства умеренных сил партии и Троцкого, который не входил ни в один из лагерей, равно как и в «Бунд», однако организовывал профсоюзные землячества.

В конечном счете Ленин одержал победу. Он исключил из редакционного комитета Аксельрода и Засулич. Его авторитарному стилю Троцкий и Мартов объявили бойкот, перестав писать в издание. Плеханову удалось снова завоевать их. Тогда Ленин потерял газету. Газета «Искра» еще не погасла, но уже мерцала слабым революционным огоньком в весьма умеренном социалистическом духе. Парвус не мог больше спокойно смотреть на это, и с 1903 года, года раскола партии на два крыла, он вместе с Розой Люксембург пустил в ход свое острое слово: пора, мол, положить этому конец, потому что внутрипартийные разногласия должны подчиняться только цели единения революционеров во всем мире, а также способствовать разжиганию революционной активности масс.

Троцкий расценил это как беспринципность. Он сформулировал свое мнение в «Открытом письме «Искры». Затем он из-за Плеханова отказался быть членом редакции до тех пор, пока события в России не откроют новую страницу этой газеты.

В те годы Парвус впервые лично познакомился с Лениным. Когда он прибыл в Западную Европу (1900 г.) с болгарским паспортом, он поселился в Мюнхене, сняв квартиру рядом с квартирой Ленина в Швабинге. Здесь он встретился с Лениным и его женой, Надеждой Крупской, а также с Розой Люксембург. Ленин был на три года младше Парвуса, восхищался его блестящим, образованным умом и агрессивным революционным темпераментом.

В годы с 1900-го по 1905-й мнения их разделились, ели для Ленина и речи не могло быть о каких-то компромиссах, то Парвус, напротив, пытался преодолеть раскол и разногласия русских революционеров, сам он никогда не состоял в этой партии и не хотел ограничивать себя рамками никаких партийных категорий. В конечном счете важным было только одно: придать движению максимум силы.

С этой целью он попробовал установить связь между немецкими социал-демократами и русскими революционерами, успех был не велик. Все же ему удалось получить финансовую поддержку для газеты «Искра» у немецких и австрийских товарищей.

Парвус довольствовался публицистической работой в направлении вовлечения в борьбу «революционно подготовленного пролетариата» России.

Еще он проводил агитационную работу среди русских и восточноевропейских студентов Мюнхенского университета, издавал пропагандистские брошюры и организовывал манифестации солидарности с якобы жаждущим революции русским рабочим классом. Было только вопросом времени, чтобы мюнхенские службы безопасности обратили на это внимание. Полицейский отчет дает разъяснения обо всем, что было известно о Парвусе:

«Гельфанд состоит в тесном контакте с учащимися здесь русскими, а также с русскими и польскими студенческими объединениями; его стремления совпадают с тенденциями этих объединений, что очень сомнительно. Он и Мархлевский пользуются в этих кругах признанием и влиянием. Здесь особенно интенсивно проходят общественные манифестации солидарности с революционной борьбой в России. С социалистической стороны не упускается никакая возможность, чтобы подчеркнуть тождественность интересов.

Благодаря последовательной пропаганде Гельфанда без сомнения существует опасность, что в общем и целом социал-демократия продвинется с помощью анархо-социалистического движения и добьется признания с помощью зарубежных революционных элементов, а местные рабочие праздники, ранее носившие мирный характер, переживут опасные изменения…»

Для Парвуса это все же не представляло непосредственной опасности. Газета больше не находилась в Мюнхене, а Ленин опять незаметно улизнул. После раскола русской рабочей партии между Парвусом и Лениным возникли полемические отношения. Противники большевистского вождя использовали Парвуса и его острое перо для своих нападок. Потресов пишет в письме Аксельроду: «Натравить Парвуса на Ленина, чтобы уничтожить его». В своем «Ответе Ленину: Чем мы друг от друга отличаемся» Парвус упрекает Ленина в том, что он хочет «опекать пролетариат партийным уставом, вместо того чтобы заставить массы думать и действовать самостоятельно».

Когда Парвус писал эти строчки, он уже давно нашел достойную замену Ленину в своем интеллектуальном и редакционном окружении: Лев Троцкий, урожденный Лев Давидович Бронштейн. Революционер был на 12 лет моложе Парвуса, начитан и отличался еще более агрессивным темпераментом и острым языком, чем он. Как и Парвус, он в 1904 году был введен в заблуждение съездом РСДРП, скандал на котором отразился на страницах «Искры», и приехал из Лондона к Парвусу в Мюнхен. Однако бледный интеллигентный молодой человек в очках без оправы и с роскошной шевелюрой, всего двадцати пяти лет от роду, имел со своим хозяином даже больше сходства, чем революционные цели и их теоретическая основа. Их объединяло также определенное сходство в биографиях. Лев Троцкий (Лев Давидович Бронштейн) родился в 1879 году в семье зажиточного еврейского землевладельца в Херсонской губернии на юге Украины. Уже в девятилетием возрасте он приехал в Одессу, где жил у своего родственника, либерального еврейского издателя.

После окончания гимназии он попал в круг еврейских социалистов, увлекался трудами Карла Маркса и выступал агитатором в местных профсоюзах, пока не был арестован. О склонности к иронии тогда всего лишь Двадцатилетнего юноши свидетельствует то, что он присвоил себе в качестве псевдонима имя своего польского тюремщика – Троцкий. Он был переведен в Москву после чего приговорен к четырем годам ссылки.

После оглашения приговора он попросил, чтобы к нему привели раввина, который должен был обвенчать его с осужденной за агитацию соратницей по борьбе. Приехав в Сибирь, Троцкий стал отцом, у него родилась дочь. Так же, как и Ленин в месте ссылки – Шушенском, он мог там свободно передвигаться и беспрепятственно изучать марксистские труды, читать запрещенные книги и даже писать статьи для одной иркутской газеты. Вскоре ему стало известно о других коммунистах, таких как Ленин, и он стал с ним переписываться, пока не воспользовался предложением Ленина переехать из Сибири за границу с помощью друзей.

Он оставил в Сибири жену и ребенка и в 1902–1903 году поехал в Вену, где наряду с другими коммунистами встретил поддержку социал-демократа Виктора Адлера. Непродолжительного наблюдения за культурной жизнью этого города ему было достаточно, чтобы в острых критических статьях выступить с разоблачительным анализом, с его точки зрения, декадентской духовной жизни Вены. Что касалось политической жизни, то к австрийской социал-демократии он относился с неодобрением, если не с презрением. Он обычно говорил о «касте мандаринов самовлюбленных партийных вождей», «которые рассыпаются громкими словами, но не претворяют их в жизнь, а за кулисами объединяются с политическими противниками, будь то буржуазия или аристократия».

Покинув Вену, Троцкий направился в Цюрих, остановившись у Павла Аксельрода, который переправил его дальше, в Париж и Лондон, где он в доме № 30 на Холфорд-сквер в Кингз-Кросс впервые встретился с Лениным. Одновременно с написанием статей для «Искры» он читал марксистские лекции в еврейском квартале Уайтчепел. Что касается личной жизни, то он жил вместе с новой супругой, украинкой Натальей Седовой, которая родила ему двоих сыновей.

Если Ленин ценил в Троцком его революционный подъем, а также опыт работы в революционном подполье и знание политической сцены, которое тоже могло пригодиться, то Троцкий, до сих пор восхищавшийся Лениным издалека, был разочарован в нем. Его поведение на партийном съезде, холодная, рациональная суть, в которой был только расчет и ни искры страсти за дело, все это отталкивало Троцкого.

На этом «съезде раскола» Парвус стоял над партийной дискуссией, Троцкий же оказался между фронтами меньшевиков и большевиков. Естественно, что он после этого устремился поближе к теоретику, который остался для него единственным эталоном. О том, как он тогда воспринял Парвуса, он позднее написал в своих автобиографических заметках:

«Парвус был выдающейся личностью среди марксистов, в совершенстве владел марксистской методикой, обладал прозорливостью, был в курсе важнейших событий, происходящих на мировой арене; все это вместе с дерзостью мышления и мужским стилем делало его выдающимся публицистом. Его работы разъяснили мне вопросы социальной революции и приблизили захват власти пролетариатом от астрономической конечной цели к практической задаче нашего времени».

Когда Троцкий с женой поселился у Парвуса, тот уже явно достиг значительного материального благосостояния. В его просторной квартире в Мюнхене—Швабинге кроме него еще проживали жена, сын и приехавшая из Одессы мама.

Этих благоприятных экономических условий Парвус добился благодаря одной зажигательной идее: получив лицензию на издание русских авторов, он организовал эксклюзивную продажу этих произведений в страны Западной Европы. К этому времени Россия еще не состояла в Бернской Международной конвенции 1886 года по авторскому праву, поэтому русские писатели за свои публикации или театральные постановки за рубежом не получали никакой прибыли. Эту нишу на рынке использовал Парвус с помощью своего друга Юлиана Мархлевского-Карского. Мархлевский взял кредит под создание издательства и сам принимал участие в предприятии, названным Парвусом «Издательство русской и скандинавской литературы». Кроме того, Парвус издавал журнал «Международная политика».

При этом он не упускал из вида и своей политической цели. Например, в качестве первого писателя, которого он хотел представить на Западе, он выбрал не кого-нибудь, а первого пролетарского писателя России, Максима Пешкова, то есть Горького, с которым познакомился в Севастополе во время поездки по охваченным голодом областям России. Он заключил с ним договор, по которому прибыль распределялась по двадцать процентов издательству и Горькому, а остальные шестьдесят процентов должны были отправляться в партийную кассу большевиков.

Уже через год Парвус имел огромный финансовый успех от Горьковской пьесы «На дне». Только в Берлине пьеса давалась больше пятисот раз, прежде чем попала на провинциальную сцену. На Парвуса пролился настоящий золотой дождь, который позволил ему предаться удовольствиям со всей свойственной ему страстью и забыть обо всех текущих обязанностях во время своих длительных поездок в Италию и Францию. Когда вырученная прибыль полностью исчезла, Парвус ликвидировал издательство. Мархлевский-Карский оказался не только у разбитого корыта совместного бизнеса и личной дружбы, но и на обломках предприятия, с потерей которого он должен был справиться один, потому что поручился за это.

Но, как и для Троцкого, для Парвуса на первом месте стояла разведывательная работа по подготовке к революции в России. Обоих занимал вопрос, нужно ли ограничиться свержением царского режима, то есть борьбой за буржуазные свободы и права, как в Европе с 1848 года, или нужно пойти дальше – к социалистической революции, когда власть перейдет к другому классу.

Троцкий находил убедительными выстроенные в систему и оформленные в общий план теории Парвуса. Из известного тезиса, что капитализм развился в глобальную систему, следовало, что и социалистическая классовая борьба должна перешагнуть через национальные границы. Такие ценности, как Родина и нация, должны остаться за пределами классовой борьбы. В его глазах они были ничем, кроме сентиментальных понятий, без которых революционер, желающий изменить общество, ничего бы не потерял.

Троцкий также поверил доводу, что массовая забастовка рабочего класса является не только средством давления профсоюзов, но и инструментом наступательной тактики и эффективнейшим оружием организованного пролетариата вообще.

Из этого он сделал вывод: революция могла бы быть совершена в результате организованной массовой забастовки, а ее результат может обеспечить равноправие пролетариата. Возможность для такого переворота Парвус усматривал в предстоящей «империалистической войне», очевидно, исходя из марксистского положения о войне, как о «локомотиве мировой истории». Такая война, вне сомнения, вспыхнет в соответствии с промышленными циклами мирового рынка и взорвет социальную «пороховую бочку» в Европе и России. Побуждающими моментами должны стать не противоречия между национальными государствами, а «степень зрелости капитализма и его начинающаяся борьба за еще не капиталистические части мирового рынка». На примере колониализма в Африке, Индии, Китае и конкуренции за еще не открытые сырьевые источники Парвус продемонстрировал Троцкому антагонизмы, которые, по его мнению, «неизбежно приведут к мировой войне».