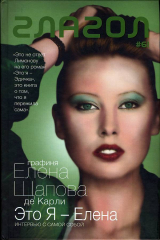

Текст книги "Это я — Елена: Интервью с самой собой. Стихотворения"

Автор книги: Елена Щапова-де Карли

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)

– Да, а где же вы меня видели? – спрашиваю я молоденького поэта Женю.

– В библиотеке, вы собачку били по голове.

– Я?! Не может этого быть. У меня чудесный гордон-сеттер, приравниваемый к священным животным. Да и вообще, я не то, чтобы собак бить, но даже и на людей орать не умею.

– Как сеттер? Да нет, беленькая была собачка – карликовый пудель. Мне один человек показал и сказал: «Вот это – бывшая жена Лимонова, видишь, как бьет собачку».

АВТОБИОГРАФИЯ

Моя машина времени

Забежала вперед

И вот хороводят хоровод

Все болезни старости

Наружу картавой лужей

Вылезли мои пороки

Рок судьбы плевался

Моим будущим

А я сжатая до зародыша

Обливалась потом страха

Орел или решка?

Решетка

Суд

Исправительные работы

Попала под амнистию

Вот оно счастье-то

То-то

Дыши свободным воздухом…

В подарок

Подагра

Как вычислят ее из моего организма?

Аргон сажает на свой корабль

Еду за золотым руном

Путаюсь со всеми аргонавтами подряд

В драке выкалывают глаз

Открываю газ

Отравляю всех

Сваливаю на птицу Феникс.

Смех

Смех

До коликов в боку

Кукушка накуковала аппендицит

Цирроз печени

Язву желудка

Анкета поэта

О моей мудрости ходят легенды

Мои нервы – щупальца спрута

Все поглощают

Умею ходить по воде

Не горю в огне

Немного летаю

Кидали в клетку ко львам

Но они выкинули обратно

Экая абракадабра

У машины времени истерика

Машина времени поломалась

А я осталась девятнадцатилетней девочкой

С личиной мертвого яблочка.

Мной забеременели в Афганистане в тысяча девятьсот… Черт, всегда путаюсь с цифрами, словно я – не дочь физика и электроника, но, знайте, – математика, а не что-либо другое, была моим слабым местом.

Моя мать пробовала родить меня три дня.

– Если не родишь через десять минут, – сказал доктор, – то все будет кончено.

Я родилась мертвой, но в рубашке.

У нас была дача, еще оставленная моим дедом, и на даче был луковый луг. Гости из города делали массу комплиментов по этому поводу моей маме. Мой прадед, хотя и был алкоголик, но – предводитель московского дворянства. У меня было две бабки, когда они ругались, то одна (высоченная староверка) называла другую кривоногой полячкой. Тогда кривоногая полячка поднимала юбку чуть выше приличия и говорила, что с этими ногами она с губернатором открывала балы.

Меня же больше интересовали рассказы отца про Сталина, и особенно запомнилось кресло в его кабинете. Огромное, кожаное, с тысячью ящичков из подлокотников – оно мне снилось ночами.

В тысяча девятьсот… – опять точно не помню, но, по фотографиям, у нас была странная елка, сплошь увешанная свежеубитыми фазанами и голубями, жареными цыплятами в серебряной фольге, корзиночками с салатами, пирожками с капустой и с мясом, мандаринами, грушами, бананами. Пикой была, конечно, головка свежего лука, а под елкой лежали два молодых зажаренных поросенка, три бадейки с черной и красной икрой и я, голенькая, но веселая.

Счастливое детство дочери заядлого охотника и дочери фабриканта Громова.

– Это была наша фабрика, – с тихой грустью сообщила моя сестра, когда мы проходили мимо «Красного треугольника».

С детства страдала бронхиальной астмой. Врачи говорили, что немного коньяку не повредит, чтобы предотвратить приступ. Так я начала пить. В церкви, куда меня приводила бабушка, я причащалась кагором по три раза, за что однажды священник по-христиански меня пожурил.

Стихи начала писать с семи лет с горя и спьяну, ко всему прочему, во время приступов меня всегда кололи какими-то уколами, от которых становилось так хорошо, что я раз и навсегда поняла: удовольствие можно получить только через страдание.

Обожаю писать о детстве, кисти рук у меня до сих пор остались, как у ребенка. Признаю, я инфантильна, злодейски сентиментальна и люблю часами лежать в ванной.

– Авантюрна ли я?

– Да!

– Романтична ли я?

– Думаю, что я – последний романтик нашего времени.

– Есть ли у меня душа?

– Критик Лимонов сказал, что души у меня нет, как, впрочем, нет и сердца.

Я разрыдалась и пошла к врачу. Доктор подтвердил, что у меня нет души и сердца. Выписал таблетки, попросил зайти через неделю. Через неделю выяснилось, что у меня также нет печени, почек, есть одно легкое, но в таком состоянии, что лучше и его удалить. Анализ крови ничего не показал, так как ее у меня тоже не оказалось. Зато нашлось какое-то яйцо. После чего я выписала чек на шестьсот долларов, зная наверняка, что денег на моем банковском счету нет.

– Есть ли в моих стихах пошлость?

– Немного пошлости в русских стихах необходимо.

Я люблю слово «декадент». «Революция» – тоже ничего, но в ней всегда выигрывают мерзавцы.

Я – не плагиатор, не авиатор, не гладиатор. Я жила в Москве, потом в Нью-Йорке, в Париже, теперь я живу в Риме. Я говорю на шести языках: на языке кошек, на языке коз, на языке мух, на языке паети, на языке сумасшедших и на английском языке.

У меня есть сестра с пышной грудью, питон Алеша, игуана Таня и крокодил Эдик.

У меня также есть личный убийца, готовый убить меня в любую минуту, личная зубная щетка и личная столовая салфетка с инициалами Е.С. Я рассеянна, люблю нюхать воздух. Мой любимый актер – Елена Щапова де Карли. И тут же – цирковой марш: «Вам Бам-Бам-Ба…», – и я лечу над миллионами зрителей.

Я никого не расстреливаю, никого не убиваю, никого не осуждаю. Я просто летаю и смотрю.

Смотрю, как мой папа расплачивается по счету в полуоткрытом ресторане в городе Анапа во время землетрясения. Я вижу, как слоновое копыто колонны медленно поползло в мою сторону. Я вижу папину руку, которая удивительно просто как бы отодвигает колонну назад, я слышу истеричные вопли женщин и детей, и я вижу глаза официанта. Нельзя понять, что больше пересиливает – ужас или изумление. Его рука с подсвечником и полусгоревшей свечой дрожит, он хочет бежать, но мой отец хочет заплатить по счету. Анапский официант, может быть, был солдатом, а мой отец – полковником. Я оглядываю пустынное помещение ресторана, я вижу вздрагивающие столы и непаникующую дорожку лунного света.

Мне четырнадцать лет, я выпила слишком много вина и мне хочется спать. Сто лет спустя я доказала, что жизнь на Марсе существует. Я слетала туда-обратно, выпила лунной воды и стала светиться изнутри.

Я жила в Москве и писала стихи. (Как странно все это звучит о самой себе, будто я умерла!) У меня были друзья, с которыми я совсем не переписываюсь. У меня были мама и папа, иногда я слышу их странные голоса.

Перед самым моим отъездом у меня появился крестный сын Кирилл. Когда после крещения мы его вынесли из церкви, то вдруг подлетел голубь и сел на голову крестного отца (он в это время держал на руках Кирилла). Все согласились, что это – знамение. А когда в церкви я спросила мать моей подруги, отчего ее внук так плачет, то она ответила: «Да как же не плакать, милая, за грехи родителей и плачет. Посмотри, кто отец-то! Жид! А мать?!». – Она махнула рукой и пальцами нарисовала себе усы из слез…

Иногда по ночам я гоняю призраков своего прошлого, и все они говорят одно и то же: «А помнишь? А помнишь?..»

Прощай, немытая Россия! Я ничего не хочу помнить, прощайте, прощайте!

По приезде в Нью-Йорк я узнала, что у нас в Америке было тридцать восемь президентов…

Безотносительно к истории я сделала секс-чендж. То есть, я превратилась в привлекательного мальчика, одетого в женское платье…

Пока мой бывший муж писал серьезные статьи в «Новое русское слово», я пробовала устроить наспех состряпанную сексуальную революцию. Но это всегда заканчивалось провалом, так как в любой революции находился провокатор, а времени на его уничтожение не было…

Наконец, я сняла огромную студию внутри статуи Свободы. Мне никто не мешал жить, кроме иногда подъезжающего на длинной пироге Эдуарда Лимонова, с неграми, пуэрториканцами, лозунгами и плакатами: «Мир и дружба между высоко развитыми и слабо развитыми народами», «Гомосексуалисты всех стран, соединяйтесь!», «Елена Щапова – враг любого народа!» Я отстреливаюсь голубями, пайперсами и, наконец, пускаю в ход тяжелое оружие – свои фотографии, враг отступает…

Помню, в Нью-Йорке, на парти, ко мне подошел Эрик Гуд и спросил:

– А вы, Лена, могли бы поцеловать таракана?

Я честно ответила, что не смогла бы.

– Вот видите, вы недостаточно свободны. А я вам нравлюсь как мужчина?

Это был удар ниже пояса, я задохнулась и, спугнув рукой легкое головокружение, ответила:

– Эрик, вы – очень хороший человек!..

Однажды случилось несчастье. Я увидела, что одна из знакомых девиц переделала себе лицо. Ну переделала и переделала, в Нью-Йорке все переделывают себе носы и зубы. Но она так переделала, что стала похожа на меня, как сиамский близнец. Ну, ладно – одна, но через несколько месяцев появилась вторая, третья, четвертая, пятая… Что бы вы сделали в моем положении? Оригинал по праву принадлежит мне, поэтому остальные копии должны быть уничтожены. Дорогие мои, я убила их всех!

Знаете ли вы, что усы мертвого гепарда – это смертельный яд. Вы кладете одну десятую уса на стакан вина (из сексуальных рецептов тети Рафальского). И мерзкий подражатель умирает от разрыва печени.

Одну из них я пригласила совершить путешествие по Амазонке. В последний момент я себя плохо почувствовала и пообещала приехать через несколько дней. Там ее уже ждали мои люди-каннибалы. На Рождество я получила открытку с пожеланиями и благодарностями от самого вождя!

Третья умерла от укуса вампира. Это жестоко. «Лучше быть съеденным, чем выпитым» (Виктор Гюго).

Четвертая попала под автомобиль. Очень глупая смерть. Пятую зарезал мой муж, думая, что это – я…

Часто я совершала поездки в Париж и работала там как модель. Сколько бы денег я ни зарабатывала, мне все равно никогда не хватало. По всему Парижу была распродажа весенних туалетов…

Я дала объявление в газету «Весенний сейл»[48]48

«Весенняя распродажа» (англ.)

[Закрыть]: «Шпионские сведения по сходной цене». На объявление сразу же отозвался английский режиссер-садист. Я ему сообщила, что Моцарт был копрофаг, Гоголь – некрофил, Сталин – параноик, Ленин – большевик, настоящая фамилия Чайковского была Прыгин, Мазох – садист, маркиз де Сад – мазохист.

– Испорченный, чудесный ребенок! Я буду тебя обожать. – И он впился зубами в мою шею…

Вообще, писать автобиографию – очень скучно, особенно, когда за окном – холодно и идет дождь. Я живу в провинциальном городе Риме, и мой муж – итальянец. Я уже не раз разговаривала с папой Римским, но ничего утешительного он мне не сказал. У меня есть друзья: хвостатый мальчик, профессор древнегреческого языка, пачка сигарет и коньяк. Я больше не пишу стихов о смерти, последнее, которое я написала вчера, начиналось так:

Мне было интересно посмотреть,

Как далеко заходит слово «смерть»

И я спросила старого жильца,

Что был рожден под знаменем стрельца…

– Начали за здравие, а кончили за упокой, – перебил меня хвостатый мальчик.

– Да, определенно многого не хватает, хаос, хаос, как всегда, – подтвердил профессор древнегреческого языка. – Разве это биография, вот у Сократа была биография.

Я соглашалась, медленно потягивая свой коньяк, и легко затягиваясь кокетливой сигаретой из простого черного мундштука…

«Неизвестное совершенно не пугает меня, я страшусь только дряхлой больной старости. Ужасно представить себя в каком-нибудь доме для престарелых или у себя дома, где племянники думают только о том, кому достанется мой дом или мои драгоценности. Посовещавшись, они решили оставить мне вставную челюсть, а часы, которые у меня на руке, и браслет с моим именем – снять. Зачем мертвому часы, если он отошел в безвременность? Мое имя? Там оно будет не нужно, а здесь – и так все, кому надо, знают. Непременно нужно умереть молодым, а все добро завещать нищим поэтам…» – Так думала я, поглядывая на часы…

Ходя по улицам Нью-Йорка, я не боялась, мне было совершенно все равно, – убьют меня или нет. Наверное, это было настолько явно, что на меня никто никогда не нападал. Встречались иногда смельчаки, которые вдруг пробовали задираться и, в знак проверки, с вызовом предлагали мне раскурить с ними джойнт. К их изумлению, я никогда не отказывалась и, потянув пару раз, всегда прощалась очень вежливо и внимательно к их персоне. Расставались мы, как правило, со словами take care[49]49

Берегись! (англ.)

[Закрыть]. Полпервого ночи может случиться всякое…

В эти дни за мной тянулась долгая, лакированная зима, местами лак стал тускнеть, и на его месте возникали темные, холодные пятна, покрывавшие до изнеможения тонкой ледяной коркой внутренности длинного, худого тела.

Далекий голос старого родственника из книги пытался заглушить ветер холодных, пустых улиц и напоминал об английском жарком камине, о стакане бренди и даже о жасмине, доставленном вчера. Колючий, мокрый снег, несущийся от океана, повизгивал и завывал над всей этой книжной, домашней чушью, бросался в плотно сжатое, накрашенное лицо, все больше и больше походившее на стену.

Чтобы отвлечь себя, я стала считать таких же несчастных, которые попадались мне на пути. Их оказалось девять, потом – одиннадцать и, наконец, вообще ни одного. Длинная белая машина с ленивой небрежностью тянулась за мной. Она останавливалась, давала задний ход, рука в черной толстой перчатке распахивала дверь и все это беззвучно, с тупым судейским законом, справедливостью и порядком канцелярского стола, установленным на этой земле.

Я же шла, засунув руки в карманы, и про себя была уверена, что вот в правом спокойно лежит маленький вольтер[50]50

Имеется в виду пистолет системы «Вальтер».

[Закрыть], и бояться мне нечего, только нужно идти с таким видом, чтобы незнакомец понял, что у меня в кармане вольтер. Наверное, он понял, так как постояв еще с минуту, нажал на газ и исчез, оставив жаркий пот, выступивший у меня на лбу.

– Что такое любовь?

– Любовь – это ящерица, поймав ее, только хвост останется в твоей руке.

Настоящие охотники на ящериц это знают, поймав ящерицу, они отпускают ее через довольно короткое время; и правда, на кой черт жителю города нужна маленькая ящерица, а?

Надев на себя шляпу, раннее нью-йоркское утро и приподнятое настроение, я иду к моему другу и фотографу Биллу на съемку. Ему заказали отснять шубы, Билл доволен: по телефону он мне признался, что с ужасом думал, чем будет платить месячную ренту – и вдруг такой подарок!

– Пожалуйста, не опоздай, дело неотложное, не подведи, приди вовремя…

Я вышла на улицу и поразилась весеннему утреннему городу. Обычно природа мало затрагивает мои сентиментальные чувства, меня всегда интересовали и интересуют только люди, но сегодня погода приготовила мне сюрприз. Поразила непривычная тишина, чистота, но самое удивительное было в том, что на улице не было ни души. «Странно, очень странно, – думала я, – время, должно быть, восемь часов утра и – ни души». Впервые город был один, таким красивым и свежим я его не видела никогда. «Теперь всегда буду вставать в это время, и даже если не будет работы, то просто буду гулять». Постояв с минуту около Плаза-отель и с удовольствием посмотрев на поливальную машину, я потянулась и, перевесив сумку с одного плеча на другое, поблагодарила провидение, что живу в самом красивом районе мира, и что, благодаря Биллу, встала так рано, да еще за этот восторг жизни я получу замечательный беленький чек с не менее очаровательной суммой.

Билл жил в Даунтауне. Ходить по улицам Манхэттена очень удобно, авеню пересекаются с легкостью, никаких названий улиц – только номера, просто до идиотизма. Я не вхожу, я почти вбегаю в подъезд Билла, поднимаюсь на один этаж вверх, в сотый раз смотрю на фотографию Энди Уорхола, которая на двери, и легко дотрагиваюсь до кнопки звонка.

Билл – друг Энди Уорхола и очень этим горд, его разговор начинается Энди Уорхолом и заканчивается им же. Совершенно не важно, о чем вы стали говорить с Биллом, но можете быть уверены, что имя Энди так или иначе будет в разговоре присутствовать. Изо рта Энди вытягивается пузырь, в котором голубая надпись: Я здесь. Билл Макензи. «Неужели я опоздала, почему Билл не открывает так долго дверь? В конце концов, даже если и опоздала, то мог бы позвонить и сказать, что уходит». Все же, надежда на то, что он дома, не покидает меня, поэтому я продолжаю стоять, и теперь уже не спускаю пальца со звонка… Молчание и тишина; я мнусь у двери и не знаю, что мне делать. День, начавшийся так восторженно, насмеялся над моим оптимизмом, альтруизмом и вообще над всем «измом», какой когда-либо существовал.

Поняв, что дверь мне никто не откроет и Билла нет, сколько бы я ни звонила, я стала уходить, как неожиданно, с обратной стороны железного занавеса, я слышу осторожные шаги и глухой голос спрашивает:

– Кто там?

– Билли, да ты с ума сошел, это – я. – За дверью – думающее молчание.

– Элена? – Вопрос задан с подозрительной интонацией.

– Ну да, Билли, да что с тобой?! Открой дверь!

– Подожди минутку, мне нужно на себя что-нибудь одеть.

И я опять слышу удаляющиеся шаги. Ну и работнички: конечно, если он так будет спать, то ренту будет платить нечем. То ли дело я: назначено в восемь – прихожу с пунктуальностью королей. Наконец, дверь открывается и на пороге стоит еще не совсем проснувшийся, взлохмаченный Билли.

– Элена, сколько сейчас времени?

– Ты спрашиваешь меня о времени? Да уже девятый час, а ты все дрыхнешь! Сейчас придет заказчик и парикмахер, давай, быстро прими душ и одевайся! – Билли смотрит недоуменно на часы. На них – полшестого утра. Он подносит руку с часами к уху и прислушивается: – Неужели отстают?

– Да какое «полшестого утра»?! Выбрось свои часы на помойку! Так мы с тобой много не наработаем!

– Ты уверена?

– Я? На сто процентов!

Мы проходим в студию и Билли, извиняясь, набирает номер телефона, где ему отточенным голосом диктуют время.

Широкая улыбка ползет по его мальчишеской физиономии:

– Элена, сейчас полшестого утра, выбрось свои часы на помойку.

Теперь уже я смотрю на него с бараньей любезностью.

– Не может быть! Серьезно? Хм, ну, значит, я ошиблась, у меня часов нет вообще, я обычно назначаю себе время в голове, по-видимому, «мои часы» сегодня очень спешат.

Билли хохочет:

– Знаешь, когда я последний раз видел Энди, то он сказал…

Съемка прошла легко и быстро, на ланч я, как всегда, заказала сэндвич с креветочным салатом и американский кофе.

Парикмахер менял мне прически в зависимости от шубы. Билли при каждом моем повороте говорил «фантастика». Клиент, довольный такой быстрой профессиональной работой, справлялся, не хотим ли мы еще чего-нибудь съесть или выпить? Ни есть, ни пить мы не хотели, но все же иногда гоняли его за кофе в соседний бар, скорее – больше для того, чтобы отделаться от его присутствия, так как почти нетронутые пластиковые стаканы с холодным кофе стояли повсюду.

Съемка закончилась. Клиент оставил Билли чек и ушел, погрузив все шубы в машину. Рабочий день кончился в два часа дня. Возвращаться домой не хотелось, поэтому я позвонила своему другу-художнику, который жил в Сохо, и спросила его, как насчет того, чтобы пойти в «Шекспир» и чего-нибудь выпить? Он согласился быстро, хотя что-то и было сказано о начатой работе. Поцеловав Билла где-то в районе уха и поблагодарив за шестьсот долларов, я весело помчалась в сабвей…

Выйдя на Спринг стрит, я уже не удивлялась, что не вижу людей на улице. Спринг стрит принимала туристов только в субботу и воскресенье, местные же жители, как правило, сидели в своих мастерских или «Спринг стрит бар».

Где-то на половине улицы я вдруг различила шаги человека, шедшего сзади. Я оглянулась, это был невысокий пуэрториканец, который при моем обороте посмотрел скорее через меня, чем на меня, но не обогнал, а все так же методично следовал сзади. Я остановилась у двери и, найдя имя Хесли, нажала на щиток. Дверь открылась, и огромный лифт стал медленно спускаться вниз. Молоденький пуэрториканец зашел со мной и так же стал дожидаться тяжелого лифта. В момент, когда я положила свою руку на круглую ручку двери, он вдруг загородил мне проход и, задохнувшись, стал что-то лепетать о пятидесяти долларах. В моей сумке лежал жетон на сабвей и чек, выданный Биллом. Я четко увидела свое тело, пронзенное пуэрториканским ножом и никому не нужный, слишком долго замороженный труп в ожидании каких-нибудь дальних родственников в нью-йоркском крематории. Оттолкнув его, мне удалось влететь в лифт, но, чтобы закрыть железную решетку и дверь, – нет… такая фортуна может быть только в фильмах о Джеймсе Бонде!

Бледный, трясущийся, как принято писать в газетах, – с глазами маньяка, грабитель встал напротив меня и опять заговорил о пятидесяти долларах.

– У меня нет, нет пятидесяти долларов! – ответила я и в знак доказательства, стала открывать сумку.

– Но, но, пятьдесят долларов я дам тебе, я хочу тебя, я очень хочу сейчас, сейчас со мной нет, но мы пойдем ко мне, и я тебе дам низачто, дам так, ты только возьми мой (он дотронулся рукой ниже живота), только дотронься своей рукой, дотронься – слышишь?! Ну!

Я была парализована страхом, я даже не могла крикнуть – ужас задвинул меня в угол лифта и превратил в дерево. Он что-то продолжал говорить, о чем-то молить, и в этом наборе слов я разбирала только одно, что такой красивой он никогда не видел и что он меня хочет. Не дождавшись от меня ничего, кроме, как – «пустите, как вы смеете, я – русский поэт, убирайтесь вон…» – он вынул свой кок, прик…[51]51

Cock, prick — член (англ., жарг.).

[Закрыть] (дайте еще пять русских и английских синонимов) и, глядя на меня уже совсем мутными, безумными глазами, стал мастурбировать. На это у него ушло секунд шесть, он кончил, залил весь лифт белой липкой жидкостью, и, не говоря ни слова, выскочил вон.

Я поднялась на четвертый этаж, – у лифта явно была одышка; за его медленную ползучесть хотелось ударить его ногой. Сердце все еще билось ужасно, в голове с шумом скакала одна и та же мысль: «моя жизнь – вне опасности». Как говорят, – я отделалась легким испугом. Непростительная глупость произошла со мной, но в общем-то, по сравнению с тем, что я ожидала, – это лишь эпизод мерзости и страха.

Мой друг стоял у открытой двери и сексуально усмехался. Тут уж я не выдержала и попробовала разрыдаться, – в какой-то степени, мне это даже удалось. Я сбивчиво стала рассказывать, что со мной только что произошло, он бросился вниз, но, конечно, никого не нашел. Как доказательство того, что я не вру, было высохшее мутное пятно на полу лифта… Идти в «Шекспир» у меня не было сил…

Лежа на голубых простынях и смотря то на потолок, то в окна, через которые были видны другие окна чьей-то брошенной старой фабрики, я все еще пыталась вспомнить об обиде и бесчестии, нанесенных мне, но в глубине души я смеялась над собой, вспоминая весь мой глупый лепет в лифте, и даже подергивала себя за несуществующий ус, злясь на то, что этот пуэрториканец не заплатил…

APPENDIX:

– Когда самые глубокие мысли приходят к вам?

– В сортире. Я иду в сортир и запираюсь там часа на два.

Мне двенадцать лет, и сортир – мой храм познаний, я вхожу в него с тетрадками и с учебниками. Только в нем я могу разрешиться математическими проблемами, только в нем я могу решать алгебраические формулы и выучить весь учебник по истории, и только в нем психологические опыты Мишеля Мантеня по-настоящему усваиваются и перевариваются не только в моей голове, но и в моем желудке. Если вы спросите меня – «кто ваш идеал?» – то я не задумываясь отвечу: сортир.

Я никогда не бегу в сортир, я вхожу в него медленно, с достоинством и уважением к его белой, чистой персоне. О сортирах не принято писать поэм, точно так же, как и о говне. В этом отношении человек – ханжа, а ведь именно там приходят к нам самые глубокие, самые чистые мысли. Их анальные отношения, их либидо происходят там. Вот отчего многие люди имеют в сортирах книги. Редко найдешь там книги по искусству, но книги по эротике, философии, новеллы, поэзия, рассказы и приключеньческие романы всегда имеют там почетное место. Иногда у человека совершенно нет времени, чтобы прочитать ту или другую книгу. В сортире же всегда найдется минутка на то, чтобы прочитать две или три страницы самого скучного, но модного автора.

Отчего же культура и говно так неразрывно связаны между собой? Да оттого, что культура, как говно, которое позади тебя упадет, выйдет, предварительно впитавшись в твой организм, переварится и освободит место для новой пищи и для нового удивительно приятного и желательного процесса. Сортир – это настоящий продукт реализма и фантазии. Это привилегированное онанистическое место. Это блаженный оргазм, который получают люди два или три раза в день. Минутные понятия свободы и счастья происходят именно здесь.

Говно – это процесс пищеварения. Так, например, мы принимаем пищу, от которой нам нужно избавиться, точно так же, как пища, которая, получив достаточный оргазм, хочет освободиться. Получив удовольствие друг от друга, нам необходимо побыть в своем первоначальном состоянии. Состояние это может быть сравнимо только с женским сексуальным оргазмом, который получил достаточный оргазм и хочет освободиться от уже мешающего фалуса. Начинается процесс боли. Влагалище становится распухшим, садомазохистский процесс вступает в свои права.

Что такое говно? Это природа. Навоз, экскрименты, поддерживают и питают то, чем мы питаемся сами. Образы говна – во всем, весь шоколад – это символ говна. Эклер – говно. Кофе – говно. Какао – говно. Не говоря уже о человеческой расе, которая называется «негр». Каждый день миллиарды, тонны людей смотрят, как они посрали, ни один из них не выходит, чтобы подсознательно не обернуться, не взглянуть на практически оставленную часть себя.

Представьте себе ваше изумление, ваш испуг, если вдруг, оглянувшись, вы не увидите ничего, а ведь вы точно знали, что дело было сделано, такую шутку над ближним проделать практически невозможно, но если бы это случилось, то, уверяю вас, вы были бы в панике и в размышлениях не только сегодня, но и на следующий день.

А думали вы над тем, что когда вы пукаете сами, – это приятно, но когда это делают другие, – это отвратительно? Вот вам чистый пример эгоизма. Большинство людей лицемерны, но никто не в силах лицемерить перед своим говном. Если, посмотрев на выходца вашего организма, вы заметили отхождение от нормы, – у вас портится настроение, день становится не таким, каким был минуту тому назад, у вас начинается комплекс вины и на улице вы легко даете себя толкнуть нахальному невеже и при этом даже не пытаетесь послать ему вдогонку какое-нибудь остроумное, но резкое слово.

Говно, говно, говно… Это слово считается грубым, вульгарным и оскорбительным, между тем, будь у вас три дня запор, и – вы бежите в аптеку и покупаете какие-то коричневые таблетки, которые благословят вас на следующее утро и сделают вашу жизнь легкой и веселой.

Как часто приходится слышать от человека, который смотрит на картину не понравившегося ему художника и говорит, что это – говно. Опять неуважительное и презрительное отношение к говну.

Вспомните, вспомните свое детство! Ведь большинство детей опускают палец в говно и делают рисунок на двери или стене. Высохшее говно становится нормальным объектом. Представьте себе открытие новой галереи, которая называется «Говно». Тысячи людей мастерски исполняют свои картины на открытом воздухе, они рисуют только своими неповторимыми красками, в прямом смысле они – пишут кишками. Это настоящий экспрессионизм, это искусство и творение! Что же касается религиозного чувства, то туалеты – это несомненная продукция Рая и Ада. Я совсем не удивлюсь, если узнаю, что какой-нибудь современный монах живет отшельником в сортире. Через окно ему передают пищу, вся его жизнь и философия полна по (настоящему глубоким и осознанным понятием этой жизни. Понятием обратимого процесса…

На этом я закругляюсь, я не хочу утомлять вас моим говном, у вас, несомненно, есть собственное, о котором вы думаете и заботитесь так же, как и я.

P.S. Это маленькое размышление о говне можно дополнять и расширять по своему вкусу и по своей неуемной фантазии. Здесь ничего не написано о розовом и голубом говне ангелов, о блестящем говне фей и изумрудном испражнении русалок. Черный ведьминский помет и желтоватая хлипкость Золушки еще найдут свое место в литературе и музыке. Недаром последняя стадия мазохизма завершается копрофагией. Я уверена, что существуют редчайшие коллекции говна гениальных людей. Бели бы завтра открылся музей экскриментов, то люди смогли бы увидеть гениальное говно Данте и единовластное каменное – Гая Юлия Цезаря, легкое очищение Моцарта и результат многодневного запора Канта, слепое говно Гомера привело бы в экстаз не одного современного поэта, а гомосексуальный балетный критик наверняка попытался бы украсть балетное Нежинского.

Прощайте, на сей раз я навсегда покидаю этот листок бумаги, и если вдруг так окажется, что у вас в самую лучшую минуту вашей жизни ничего не окажется под руками, то я не обижусь…