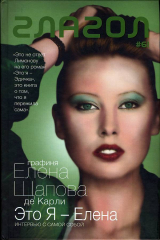

Текст книги "Это я — Елена: Интервью с самой собой. Стихотворения"

Автор книги: Елена Щапова-де Карли

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)

Кубинская Ева пришла одна. Она старалась улыбаться через силу, светские привычки ее не подвели, и она болтала так, как будто ничего не произошло, но ее серьезные глаза с маленькими точками грусти были слишком далеки от «прекрасной погоды» или от «новой восходящей звезды Голливуда». Незаметно для окружающих, мы перекинули друг другу невидимый мостик теплоты и побежали по нему медленными глотками холодного напитка, бокалы которого мы то поднимали, то опускали на террасный стол. «Тик-так, тик-так, – говорили плетеные кресла-качалки и похрустывали, словно кусок засахаренного печенья. – Человека не поняли, человека не поняли, тик-так, тик-так…»

Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя, извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, т. е. не для похвал читателя.

Достоевский. «Подросток»

– Влюблялись ли вы в женщин?

– Только однажды. Ее звали Пат.

Когда-то давно я написала стихи:

Собака лает на снег

А мне розы и смех…

Ты женат на женщине по имени Пат

Ты и сам патриций из плебеев

Ты – у кого-то большое горе

Нечаянная радость

Прошедшая юность

Несбыточная глупость…

Собака лает на снег

А мне розы и смех…

Я сидела одна в четырехэтажном особняке моего агента, который пригласил меня пожить у него, то ли из-за любви к славянам (он был венгр), то ли думая заработать на мне деньги (второе – более вероятно). Багаж не обременял меня.

Я вырвалась на свободу. Попутный ветер благоприятствовал. Мои матросы пили водку, ругались, но во время шторма не теряли присутствия духа. Мы шли по курсу и, молчаливые в своей уверенности, знали, что золотое руно достанется нам. И все же, капитану было тоскливо. Его худое тело, завернутое в капустный лист, слезливо косилось по сторонам. Его рубашка из крапивы была несвежей. Он не ел почти трое суток, но голод, как бы чтя его горе, заткнулся и обещал заснуть до истеричного выкрика «Земля!» Земля…

Успокоенный джином и штилем, капитан задремал.

– Капитан! Капитан! Вы – куколка в белом коконе. Ваши мама и бабушка были бабочками, а вы убежали из дома от своего мужа.

– Неправда, я вывелся из своего мужа, он хотел убить меня своей землей, он изобрел аппарат реальности, назвав его правдой. И тогда кто-то подарил мне равнодушную шапку.

– Равнодушную шапку, капитан?

– И пальто.

– Василий Петрович, вы ведь знаете, как они жили, расскажите.

– У нее был муж, дом…

– Ничего не понимаю… Почему, почему они расстались, она же любила его?..

– Называть эту клеть, кишащую тараканами, домом было бы слишком пышно. Скорее, это походило на разгороженный вольер для индийских курочек. Называть женоподобного поэта мужем тоже странно. Его образ с этим словом никогда не вязался. В шутку она ему говорила, что он напоминает ей ее кузину Аду. Надо признаться, что подобное сравнение ему не льстило. Слово «муж» она ненавидела. Да и вообще, представления о замужестве у нее были слабые. Она относится к числу тех женщин, которые всегда остаются любовницами. Он и был ее любовник, друг, единомышленник, если хотите, брат, но не муж. Пожалуй, он не смог бы защитить ее даже от гуся, если бы последнему вдруг захотелось на нее напасть.

Она сбежала от него потому, что… Наверное ей и самой было бы тяжело сказать правду. Что может быть тяжелее, чем сказать правду! Она просто вдруг не смогла его больше видеть и все. Всем своим существом он являл ее прошлое. Но ее прошлое было убито в ностальгии о будущем, его место исчезло. Струсила, струсила впервые в жизни, и он был свидетелем ее трусости. Она сбежала от него, как бегут от ужаса. Так во сне испытавший страх понимает, что ног ему от земли не оторвать. Лес ужаса мчится на него… а ног от земли не оторвать…

Его соревнования с ней, до сих пор веселившие и лишь иногда раздражавшие ее, теперь выплескивались злобой. В спортивные состязания уже входила не одна литература, а также красота рук, ног и задницы. Его ревность, что она вдруг стала работать моделью, доходила до абсурда. Впрочем, она сама была виновата. Думаю, что ее презрение к нему стало настолько явным, что скрывать не могла, да и не хотела. Женщина-ребенок, – такой она и останется до конца дней своих.

Кажется, она кому-то жаловалась на него. Богу или кому-то еще, – я не знаю. Она была типичной язычницей, попавшей в христианство, и, поверь, для нее что Христу молиться, что Диане, – было одно и то же. Думаю, что где-то Диана была ей и ближе, и понятнее, плюс – в глубине души своей она есть и будет девственница. Что такое грех – она не знает, поэтому грешит – как воду пьет…

Одну из ее молитв в то время я могу себе хорошо представить:

– О! Ты! Некий! Насыть честолюбие сына своего! Опубликуй все его книги, пусть его уязвленное эго будет на всех обложках книг и журналов! Пусть он станет миллионером, бильонером, эрой, верой, землей, воздухом, солнцем, героем, богом и, наконец, просто мужчиной.

Он обвинит ее в предательстве (так зима и лето обвиняют в предательстве вечнозеленое растение). Она его – в отсутствии мудрости, совершеннейшем непонимании ее и ее каких-то женских глупостей и претензий, которые явно достались ей от Луны.

– Я отомщу тебе, – скажет он, – я напишу о тебе ужасную книгу (и напишет)…

Вспоминая ночь, когда он хотел меня убить, или ночь у Саши, где он так жестоко, с тонкой грубостью оскорблял меня, я не могла удержаться от слез. Во мне накопилось столько горечи и обиды на весь этот мир, который почему-то мне был должен и должен!

– Умоляю тебя, оставь меня, уйди! Уйди!

Но он, глядя на мои слезы, распухшее лицо и звериный страх, исходивший от меня, улыбался бледной холодной дырой разрушенного монастыря.

– Посмотри на себя, посмотри на себя сейчас, как ты хороша! Нет, я не убью тебя, а изнасилую, я наслаждаюсь твоим страхом, твоими слезами. Плачь! Моли! Никто и ничто тебе не поможет! Я сдохну, но и ты сдохнешь со мной! Свободы захотела?! Ты ее получишь, сейчас получишь…

Весь кошмар этих ночей вставал передо мной с такой ясностью, как будто все произошло пять минут назад. Случилось это не со мной и не с ним, а с какими-то героями, до которых ни ему, ни мне и дела нет. Все эти пещерные страсти, каменные топоры, саблезубые тигры, борьба за существование, за самку, – все это вдруг обрушилось на нас, как реальность Брэдбери.

«Рассудок – что ж, рассудок уж молчал». Вековая цивилизация оказалась просто пшик. Щелчок пальцев.

Без друзей, без родителей, с очень легким, знанием, а скорее, и вовсе без этого знания, я должна была выжить.

Из Советского Союза я уезжать не собиралась, нас просто выгнали или, как говорится, предложили уехать.

Самиздат, встречи с послами, обеды и ужины у них или у нас дома не прощаются никому. Работать на КГБ поэт отказался. – Тогда вали отсюда!

Начались обыски, допросы, телефонные звонки, угрозы высылки или тюрьмы и, наконец, предложение эмигрировать по израильской визе.

Ни он, ни я не были евреями, но, тем не менее, был сделан вызов то ли от дедушки, то ли от дядюшки. Сочинили и легенду. Когда в Вене израильская организация Хиас узнала, что мы не евреи, начался дикий скандал. Представители Хиаса орали и пузырились слюнями, слова вытекали из них гнилой зеленой лапшой, и из всего этого праведного гнева мы поняли одно: эмиграция – еврейская, русским здесь делать нечего, и помогать они нам не собираются. Мы хлопнули дверью и ушли.

Честно говоря, и он, и я, да и остальные наши друзья – поэты и художники – оказались в простых дураках. Мы рассчитывали на то, что нас будут встречать бравурными маршами и, как миссионеров, завалят островитянскими цветами. В Москве мы часто слушали «голоса» «Свободы» и Америки. Они наперебой говорили о нашей несвободе, о непонимании, о невозможности проявить себя и о неминуемой смерти наших произведений. Нам говорили, что выход из этого безвыходного положения может быть найден только на Западе.

Все оказалось простым блефом и трепотней. Когда я и он говорили, что мы поэты, люди смотрели на нас, как на тяжело больных и смущенно улыбались. Наши поэзия и искусство оказались глупенькими провинциальными детьми, которые попали в высшее общество и не знали, как правильно вести себя за столом. На вопрос – рады ли они, что у них вырезали аппендицит, – они отвечали, что рады, так как теперь могут есть арбуз с косточками.

И вот я сижу и смотрю на окна, которые начинаются от пола и, как я, плачут от дождя. Я решила перестать красить ресницы, так как только грязные страницы краски были на моем лице.

Когда-то, когда мне было шестнадцать лет, я задорно взмахнула опасной бритвой и разрезала себе вены. Почему? Все очень просто, очень просто: не нашла ответа на банальный вопрос, для чего я живу. Никакого ответа. Но, проведя два дня в сумасшедшем доме, я решила себе вены никогда больше не резать, хотя в этом и был выход дурной крови.

Глядя на свою черную слякоть, я невольно улыбнулась, так как вспомнила ужас молоденькой медсестры, увидевшей, что вместе со слезами я теряю свои ресницы. Тогда, в Москве, еще мало кто знал о существовании искусственной красоты. Она побежала за врачом, но и та так же была изумлена: такой болезни она еще не встречала.

Кто-то подошел ко мне сзади и обнял за плечи.

– Елена, успокойся, перестань плакать, все будет хорошо. – Около меня стоял Золи и улыбался. – Пойди умойся. Нельзя же все время плакать. Скоро придет Пат, и ты с ней познакомишься. Иди, иди умойся.

Золи сочувствовал моей судьбе и наобещал большое паблисити[31]31

Publicity — реклама (англ.).

[Закрыть] и карьеру примадонны. У него был напарник (скорее – напарница) в этом бизнесе.

Золи нашел Бетти или Бетти нашла его. Ей было лет сорок. С гладко зачесанными черными волосами, с правильными чертами лица и холодным взглядом, она напоминала о существовании породистых лошадей. Когда-то участь модели не обошла и Бетти, но удачной моделью она не стала. Удачу ей принесли мужчины. Бетти умела ловко вытаскивать из них деньги. Любовники ее всегда были богаты. В одного из них она даже была когда-то влюблена. Его миллионы и спортивная наружность импонировали ей, но мать миллионера устроила скандал. О женитьбе на Бетти не могло быть и речи. У нее была индийская кровь и, притом, – половина. Бетти потерпела фиаско. Вскоре она решила открыть свой бизнес, и для этого Золи подходил как нельзя лучше. У него был необходимый шарм, он знал весь фешен-мир[32]32

Fasion-world – мир моды (англ.).

[Закрыть] Нью-Йорка и обладал хорошим вкусом. У Бетти были деньги. Альянс состоялся. Бетти купила особняк – Золи открыл агентство.

Когда я спустилась вниз, начинало темнеть. Я налила себе огромный бокал джина с тоником: еще одно преимущество этого дома – пей, сколько хочешь. Зная свою привычку никогда не выглядеть пьяной, я с удовольствием утоляла жажду и голод.

Вдруг я услышала чьи-то шаги. По лестнице с неба спускался мираж прекрасной убийственной лжи. Длинношеяя, худая, очень-очень молодая, в колыбели красного платья, с черной могилой волос… Взгляд мой меня перерос. Я упала в музыкальную темную незнакомку, в шкатулку с маленьким ртом.

Кукла-кошка. Кукла-кошка все мои фантазии развесила в спешке на спинках кресел, на тельцах стульев, на длинных лыжах, на пчелиных ульях…

Она не пила и не курила. Она ожидала какую-то учительницу, которая должна была обучать ее актерскому ремеслу.

Учительница не заставила себя долго ждать и с веселым «Привет, Пат!» появилась на пороге. Учительнице было двадцать пять. Темноволосая, в черном, слегка декольтированном платье, с огромным искусственным маком на груди, она заявляла о своем существовании рядом прекрасных белых зубов. Она была мила, но как ей было далеко до Пат!

Они сразу же защебетали и, может быть, залетали по комнате, я уже хорошо не помню этого, так как глаза мои наполнились слезами: есть же веселые легкие птицы, беззаботные и красивые, у которых голубое небо в голове, их память не больна прошлым, их настоящее красиво, как они сами, а о будущем…

Их будущее будет – успешная карьера и замужество. Во всяком случае, так объявил астролог.

Пат приготовила чай. Они уселись в противоположном конце гостиной, и их занятия начались.

– Вы хотите чашечку чая? – хорошо поставленным голосом спрашивал «жирный мак».

– Нет, я не хочу чашечку чая, – улыбаясь, отвечала Пат.

– Вы не хотите чашечку чая? – в свою очередь спрашивала Пат.

– Нет, я не хочу чашечку чая, – отвечал «мак».

Вы хотите чашечку чая?.. Так продолжалось с час. Это у них называлось «постановкой голоса». Такого ярко выраженного абсурда и глупости я еще не видела. Будь я в своем нормальном состоянии, я бы непременно поучаствовала в их «интеллектуальной беседе» и повеселила бы себе душу. Но Пат нравилась мне, да и ее подруга была вполне безобидна, уничтожать их своей злобной иронией я не хотела. Да и по опыту знала, что в большинстве случаев женщины не имеют чувства юмора. По отношению к другим – иногда, по отношению же к себе – почти никогда.

Я поднялась к себе наверх и легла на кровать. Я чувствовала, как душа моя спокойно вышла из тела и смотрит на меня сверху, одобряя отдых уставшего тела. Я мечтала заснуть, но в то же самое время меня, как магнитом, тянуло вниз, чтобы еще раз увидеть Пат.

Я спустилась и уже с лестницы услышала знакомую фразу: «Вы хотите чашечку чая? – Нет, я не хочу чашечку чая».

– Елена, – крикнула Пат, – ты хочешь чашечку чая? Я ответила ей, что не хочу чашечку чая: с их помощью я напилась им настолько, чтобы возненавидеть его навсегда. Они расхохотались:

– Елена, подожди еще пятнадцать минут, пока мы кончим, и тогда пойдем в Рашен Ти Рум обедать, конечно, если ты хочешь.

Я отказалась, сославшись на головную боль. На самом деле, мне просто не хотелось, чтобы они за меня платили. У меня в кармане не было даже доллара. Пат сочувственно посмотрела на меня и сказала, что увидимся позже. Я пожелала ей хорошего вечера.

На следующий день я проснулась в восемь часов. Накрасилась, причесалась и при полном параде спустилась вниз, в агентство. Золи был уже там, но из букеров пришла только Лин. Букерами назывались девушки, которые работали для Золи и делали апойнтменты для моделей. Их работа была исключительно на телефонах. Велись переговоры с крупными и мелкими клиентами, с фотографами, иногда – с режиссерами и продюсерами. Девушки сидели за большим круглым столом, и у каждой был свой телефон, у каждой была своя картотека и, как я позже выяснила, даже своя личная жизнь.

Лин протянула мне листок с адресами фотографов, которых я должна была обойти за сегодня (их было по меньшей мере двадцать).

– Все понятно написано? – вежливо спросила Лин. Из-за своей застенчивости и нежелания показаться идиотом, я старалась не переспрашивать. Утвердительно кивнув головой, я бросилась в лавину мондриановских улиц. За отсутствием денег, я не ездила на автобусе или в метро, а просто бегала из одного конца Манхеттена в другой. Мне то назначали съемку, то нет. Я нравилась или не нравилась. Бели в начале дня мой вид был уверенный и самовлюбленный, то к концу, я думаю, он был усталый и испуганный. Я путала имена, я не понимала быстрой нью-йоркской речи и чувствовала себя младенцем, которого швырнули в море и приказали не только плыть, но и добыть по ходу дела пару жемчужин.

В один из таких дней, вернувшись домой, я бросилась в горячий аквариум, который также называется ванной. Только вода никогда не отказывает в помощи, она успокаивает или приободряет, – это уже зависит от того, что вы у нее попросите, в любом случае, это скорая помощь.

Поднявшись к себе в комнату, я увидела красивого юношу, который с озабоченным видом рассматривал ее и с явной злобой поглядывал на мои вещи.

– Хай! – сказала я.

Его «хай» почти не прозвучало.

– Я – Елена…

– Очень приятно, очень приятно, – зашипел он, и сразу же четыре змеи подняли свои холодные головы и поползли в мою сторону.

– Что ты здесь делаешь? – одна из змей была уже совсем близко.

– Я? Я здесь живу. Золи на время пригласил меня пожить, – неуверенно тянула я.

– Золи всегда отдает мою комнату кому-нибудь, пока меня нет, – заорал юноша. – Я работаю, приезжаю усталый и нахожу свою комнату занятой, приятно, да?!

– Я здесь ни при чем. Золи пригласил меня сам, и я комнату не выбирала.

Как ни странно, аргумент подействовал.

– Я его бой-френд, – устало проговорил он. – Меня зовут Лаген. – Он протянул мне руку, и что-то вроде улыбки промелькнуло на его лице. – Извини, я психанул, ты здесь и правда ни при чем, но все же, это хамство – всегда отдавать мою комнату.

«Бедняга Лаген, – подумала я, – то ли ты скажешь, когда узнаешь, что не только твоя комната занята, но и комната Золи. Занят его прик и его ас[33]33

Prick… ass – член… жопа (англ., разг.).

[Закрыть], заняты почти все ночи. У него – новый душераздирающий роман, и кто из вас двоих останется победителем, – неизвестно. Его новый любовник, фотограф, выглядит крепким парнем, хотя и не так красив, как ты…»

Известно, что в Нью-Йорке моден гомосексуализм. Если раньше говорили об этом шепотом, как о привилегии избранных утонченных эстетов (матросы были не в счет), которые ходили под крыльями Оскара Уайльда и Верлена, то теперь каждый шофер грузовика одевается в кожу и ходит в гей-клаб[34]34

Gay-club – клуб гомосексуалистов (англ.).

[Закрыть] и дискотеку. Половина из них с удовольствием спит с женщинами. Это называется двойная сексуальность. Простая гомосексуальность к пятидесяти годам имеет большое седалище и крашеные рыжие волосы.

Комнатный вопрос уладился просто. Лаген поселился в комнате Пат. Лаген победил, фотографу в слезах было отказано в доме. Пат переехала ко мне. Не могу сказать, чтобы мне это очень понравилось. С ее приходом в комнате возник беспорядок. Невероятное количество платьев, туфель и косметики въезжало в мою комнату. Пат, как всегда, сияла, мне же было совершенно невесело, и я отправилась к своему другу, чтобы выкурить джойнт и поделиться своими неприятностями.

Я вернулась домой около двух часов ночи. Дверь нашего особняка, как всегда, была приоткрытой, горел свет. Неизвестно, по какой причине, но Золи считал, что воры в этот дом никогда не придут. Они пришли. Но позже.

В моей комнате, или – если вам угодно, уже – в нашей, горел свет. Пат живописно раскинулась на кровати. Душистые волосы распущены. В руках у нее были тетрадь и ручка, и что-то неторопливо записывалось «для истории». На лампу она набросила красный платок, сексуальное тепло мурлыкало об уюте.

Я поздоровалась и пошла в ванную, где полоскалась около часа. В душе я надеялась, что она не выдержит и заснет. Однако, вернувшись, я застала Пат за тем же занятием. Я сняла халат и в одних трусиках, которые решительно надела на себя после ванной, хотя это было совершенно ни к чему, ушла в одеяло.

– Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – ответила Пат, хитро улыбаясь.

Я рассматривала ее, нисколько не стесняясь, и видела по ее лицу, что это доставляет ей удовольствие. Без грима она была так же хороша, или еще лучше. Чистая и прохладная, почти невинная, она напоминала мне какую-то лесную историю из жизни нимфотелых.

– Что ты пишешь? – По-видимому, она давно ждала этого вопроса, поэтому ответ прозвучал слишком поспешно:

– Дневник. Я его давно начала. В данную минуту я пишу о тебе.

– Ты думаешь, тебе достаточно для этого света? Я не думаю, что при таком свете можно что-либо написать или прочитать.

Злодейская кошка посмотрела на меня томным призывающим взглядом и, вздохнув, спросила:

– А ты всегда спишь в трусиках?

С молниеносной быстротой я сняла с себя кружевной лоскут и прыгнула к ней в постель. Ее длинное худое смуглое тело было великолепно. Она целовала мои губы, и поцелуй ее был одновременно холоден и горяч. Щекой она терлась о мои руки, грудь и ноги.

– Как ты прекрасна! Твоя кожа – как мех, как шелк. Ты – маленький белокурый бог, ты идеальна, – шептала она.

– Пат, я влюбилась в тебя с того момента, как только увидела впервые.

– Правда?

– Правда, конечно, правда. Ты – совершенство.

– Да, да, мы обе очень красивы, очень. Посмотри, посмотри, – и она далеко отбросила простыню…

Проснувшись, я ее не застала, она уже ушла. Было полдесятого утра. Черт с ними, с деловыми встречами, работа подождет до завтра. Мне было легко и весело. Целый день я не ходила, а летала. Днем встретила Сашку, и мы пошли выпить кофе.

– Ленок, ты сегодня какая-то торжественная, влюбилась что ли?

– Влюбилась.

– В кого?

– Поклянись, что никому не скажешь.

– Клянусь.

– В Пат Ивленд.

– Ну-ну, – он смотрел на меня насмешливо и скептически, – что, серьезно влюбилась?

– Отстань.

– Ну ладно, позвони, расскажешь, как развиваются события.

– Ничего я тебе рассказывать не буду. Пока.

– Ну, пока.

– О чем ты думаешь? Ты все время молчишь, – спрашивает Пат.

– О тебе.

– А что?

– Что ты ужасно красива.

Пат жмурится и скалит зубы.

– Ты тоже, – говорит она в ответ мне. – Скажи, то, что случилось, это уже было с кем-то до меня?

Я ничего не хочу ей рассказывать о Катрин, которая была мне навязана из-за моего хулиганства. Мое тайное и явное презрение к ней было не в мою пользу, поэтому я отвечаю:

– Нет, никогда.

– Тебе никогда не нравились женщины? Никогда?

– Ну почему никогда, нравились, конечно. И особенно запомнилась одна. Я шла с мамой в метро. Мне было лет семь или восемь. Я вдруг увидела женщину, от чьей красоты меня бросило в жар. «Что с тобой? – мама испуганно смотрела на меня. – Тебе плохо? Ты вся красная, хочешь выйдем на улицу?» – «Нет, – ответила я, – сейчас пройдет»…

Между прочим, такие же взгляды маленьких девочек я сейчас ловлю на себе. И их изумленные глаза, и раскрытые рты всегда приводят меня в отличное настроение. Как правило, это очень хорошенькие девочки, с глазами романтиков. Я им всегда улыбаюсь в ответ, и мы понимаем, что будущее выиграно.

– Ты ревнивая?

– Не знаю, но думаю, что могу быть очень ревнивой. Впрочем, такого случая мне еще не представилось.

– Значит, когда ты увидела меня, тебя тоже бросило в жар?

– Да, второй раз в жизни.

Она смотрит на меня с улыбкой полководца, выигравшего битву:

– Расскажи мне что-нибудь. Золи сказал мне, что ты поэт, это правда? Прочти какие-нибудь стихи.

– Они не переведены на английский, а по-русски читать тебе нет смысла.

– Ну расскажи какую-нибудь историю…

– В крепостной России дочка одного помещика ранним утром брала коляску, и в нее заместо лошадей запрягали тридцать молодых крепостных девиц. Садилась на козлы вместе с кучером и, погоняя «лошадок» кнутом, отправлялась на прогулку. А вернувшись, кричала-кричала: «Мама, овса лошадям!» В ясли для «лошадей» сыпались конфеты и печенье…

Пат смотрит на меня с открытым от удивления кругленьким ртом.

– Знаешь, – говорю я ей, – с тобой я чувствую себя хорошо, но не спокойно. Вот такого спокойствия, как в детстве, или после того, как нанюхаешься героина, нет.

– Ты что, нюхаешь героин? – с ужасом спрашивает она.

– Нет, но один раз пробовала и, признаюсь, было ощущение полной свободы.

– Не нюхай, это очень опасно.

– Да, я знаю и обещаю тебе, что больше не буду.

Я смотрю на Пат, на ее мулатскую кошачью фигуру, на ее полуоткрытый маленький рот, на ее прекрасные руки, ноги, волосы… Волшебное изделие порока, я люблю тебя! Но этого я ей не говорю, а на ее вопрос, что такое любовь, пересказываю глупую сказку провинциальной Катрин.

«Любовь – это как ладони и песок. Если ты, не сжимая ладоней, хранишь горсть песка, то он почти не высыпается. А чем сильнее ты сжимаешь свои ладони, чтобы удержать полюбившийся песок, тем быстрей уйдет он сквозь твои пальцы».

Эта азиатская мудрость сухого акына так нравится Пат, что она широко раскрывает глаза и говорит:

– О да, ты настоящий поэт. Расскажи мне что-нибудь еще.

Я смотрю на нее и молчу. Легкими пальцами она начинает делать мне массаж шеи. Я закрываю глаза и вижу свою дачу и сад, заросший и таинственный, как парк в «Спящей красавице»…

– Вы знаете?..

– Конечно, знаем.

– … Какой позор руками вышивать узор. Как это называется у вас там?

– Срам.

– Делай, Пат, делай мне массаж шеи. Я обожаю массаж.

Руки у тебя длинные и сильные.

Я обожаю массаж, Пат.

– Что ты чувствуешь?

– Я чувствую сад, заросший и таинственный.

Венки деревьев грезят на ветру и знаки подают

То солнцу, то дождю.

Я каждый день живу и вижу чудо,

И греческий герой приходит наяву.

Он ждет меня.

Я, раздвигая куст, бегу.

Геракл убил свою змею

И землю приподнял Антей.

Герои, боги…

Что же до людей,

То слушай…

Листики огромных деревьев так трогательно дрожат на ветру. Вековые сосны, от старости давно сошедшие с ума, но не могущие умереть. Страшная непробиваемая паутина жирного, кривоногого паука-крестовика. Красные лесные клопы и заросшие мхом дорожки… Таким же мхом заросла и моя бабушка, ужасно морщинистая и старая, которая сегодня ночью пойдет в церковь и принесет бледненькие, но очень вкусные просвирки, нежно запеленутые в белый узелок платка. Утром она будет с криком выгонять жеребенка, одолженного мной у молочницы. Жеребенок будет носиться по клумбам с розами и совсем затопчет белую лужайку с маргаритками.

– Знаешь, – говорит бабушка, – тебя за это надо наказать. Но ей и самой весело, и, не сумев остаться строгой, она смеется.

– Завтра приедет Наташа, – говорит она, – так что тебе не будет скучно.

Когда-то три подмосковные дачи принадлежали моему деду. Две стояли рядом, а самая большая находилась на другой стороне улицы, но тоже недалеко. Последняя была отдана под детский сад. Другая тоже была отобрана и долго пустовала, пока в ней, наконец, не поселилась семья Наташи. Ее отец быстро делал карьеру и скоро стал министром. Дед же Наташин был очень красиво стар. Он был в свое время каким-то партийным работником, не в пример моему, который не дождался расстрела и умер сам. Двадцати-восьми летний офицер царской охраны; кровь хлынула горлом, замер на улице.

Бабушка говорила, что и нашу дачу приходили отбирать. Советский солдат объявил, что она пойдет под приют для беспризорных детей. Бабушка попросила подождать минутку и вывела четверых маленьких детей. Пятый, грудной, был у нее на руках.

– Эти тоже будут в этом же приюте или пойдут в другой? – спросила она.

Бабушка была горда собой: и дачу-то она отстояла, и с губернатором балы открывала, и отец Сергей Михайловича, то есть – мой прадед, хоть и пьяница был и игрок, но все же московского дворянства. Ей затыкали рот, так как говорить о таких вещах строго-настрого запрещалось, мой отец к этому времени уже занимал ответственный пост, и вся его биография официальная была другой: из потомственной рабочей семьи и точка.

Тогда ни я, ни Наташа ничего в этом не понимали. Мы знали одно, – что очень любим друг друга. Мы перелезали друг к другу через забор в конце сада, и у нас всегда находилось о чем говорить и во что играть.

Наши игры были невинны и безмятежны, пока я не поняла, что что-то мучает Наташу.

– Поклянись, что никому не скажешь?

Я поклялась.

– Ты знаешь, что значит «ебаться»?

Я не знала. Доверительным шепотом она поведала мне тайну. Я слушала ее с нескрываемым ужасом и страхом. В эту же ночь у меня поднялась высокая температура.

Когда я узнала, что бредила, то в ужасе спросила, какое слово произносила. Бледнея и замирая, ждала, – сейчас мне повторят его, как приговор. Но ничего такого не произошло. Мама тревожно улыбалась и гладила меня по голове. А папа сказал: кажется, – «маяться». Я облегченно вздохнула.

События разворачивались с необыкновенной быстротой. Наташа пришла ко мне, и мы удалились в любимый конец сада.

– Хочешь, я тебе что-то покажу, снимай трусики.

Я сняла.

– Садись на корточки.

Она послюнявила палец, раздвинула, как она ласково говорила, «пипочку», и начала осторожно делать движения вверх и вниз. А потом палец ее дрожал. Потом опять движения вверх и вниз. Мне начинало нравиться.

Теперь у нас была такая огромная тайна, которая уже не умещалась в кукольной кроватке. Только деревья, мягкий ветерок и мои собаки знали об этом. Любимым занятием стало лежать в гамаке, утопая среди белых пуховых подушек и рассказывая друг другу «неприличные истории». Рассказывала, как правило, я, она слушала. Перед нашими глазами возникали какие-то оргии в гаремах и в каких-то царствах и тридесятых государствах. По очереди мы играли роли то принца, то принцессы. Принцессой всегда хотела быть я. Она сердилась. Ей тоже нравилось и хотелось быть девочкой. Надо вспомнить, что перед игрой мы очень тщательно мыли руки.

– Руки вымыла?

– Конечно.

И мы протягивали друг другу руки. Пахло душистым мылом…

Так продолжалось несколько лет. Именно лет, потому что виделись мы только летом, когда приезжали на дачу. Мне было восемь лет, когда Наташа рассказала мне о совокуплении. Руки у нее были в цыпках. Она была на год меня старше, выше на два сантиметра, с коротко подстриженными, волнисто вьющимися каштановыми волосами. В нелепых сарафанах, перешитых из старых материниных, и в рыжих босоножках или тапочках. У нее были мелкие зубки, широко стоящие друг от друга, зеленые с каринкой глаза, длинная шея, большой рот и приятный овал лица. Ее держали в ужасной строгости. Позже, когда мы уже встречались не только летом, но и зимой, я узнала, что моя подруга содержится чуть ли не под домашним арестом. Ей не позволялось никуда ездить одной ни в автобусе, ни на метро. Приходила всегда я в их огромную полупустую правительственную квартиру. От всего почему-то пахло бедностью. Что ее мать делала с деньгами, – было загадкой. В первый мой приезд Наташа почему-то была дико смущена. Я ей по дурости предложила сыграть, она залилась румянцем и отрицательно замахала головой.

Детство кончилось. Теперь она иногда помогала мне по математике, или я у нее списывала какое-нибудь сочинение. Я школу ненавидела, она же била отличницей. Не помню, чтобы мы рассказывали друг другу о своих школах. (Ее старшую сестру Лену заставляли учиться с мужицкой силой. При сдаче экзаменов в экономический институт она сошла с ума.) Потеряла ли она свою девственность? Я не знаю. Детственность – да. Когда ей был уже двадцать один год, она могла выходить из дому только к подруге и на два часа. Она выглядела как измученная женщина – девственность отнюдь не оживляла ее лица.

– Послушай, – перебила меня Пат, – это очень интересно, но мне нужно бежать на съемку. Встретимся вечером, что ты делаешь вечером? Хочешь пойти вместе обедать, там будет один французский продюсер.

– Хочу, но у меня нет туфель.

– Выбери мои, какие хочешь.

И она убежала, оставив меня все с тем же прохладным поцелуем на губах.

Вечером я надела шелковое лиловое платье. Выбрала у Пат лакированные туфли. Посмотрев на себя в зеркало, осталась очень довольна.

– Елена, тебя к телефону, – прокричала снизу Бетти.

Звонила Катрин.

– Нет, сегодня я не могу, я занята.

– Ты теперь все время занята, у тебя что, новый роман?

– Да.