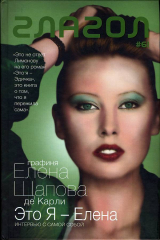

Текст книги "Это я — Елена: Интервью с самой собой. Стихотворения"

Автор книги: Елена Щапова-де Карли

Жанры:

Поэзия

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)

– Ленок, поставь музыку, – говорит Сашка.

Я ставлю пластинку Вивальди. Наступает тишина. Мальчишки переглядываются.

– Поставь David Bowie! Ты совершенно сошла с ума! – орет Сашка.

– Мне надоел твой David Bowie, послушайте хотя бы раз прекрасную музыку.

– Она права, – говорит Майкл и достает белый пакетик.

Я ставлю David Bowie…

– Что будем делать? – спрашивает Дориан. – Сегодня парти в «Инфинити», может, пойдем?

Все глаза устремляются на меня.

– О.К., пойдем, мне нужен час, чтобы принять ванну и собраться.

Из ванной я слышу, как тут же грохнула не известная мне рок-группа. Каким-то дарлингам[45]45

Darling – здесь: милашка (англ.).

[Закрыть] приказывали явиться в «Инфинити». Я слышу смех и дориановское «Джизус Крайст». С моим уходом обстановка явно приняла свободный характер.

Через час я была готова, и, взглянув на меня, Дориан сказал:

– Джизус Крайст, Лена!

Вивальди и моя сварливость простились мне за мой внешний вид.

«Инфинити» – это огромный длинный сарай в Даунтауне. Как и во все модные места туда пускают не всех. Преобладать должны фешен пипл[46]46

Модные, прифасоненные (англ.).

[Закрыть], тем более, когда специальное парти. Тогда мальчики и девочки из Бруклина могут стоять часами, и их туда не пустят. Перед нашей группой дверь всегда распахивалась.

В «Инфинити» царило обычное веселье. По стенам висели неоновые фаллосы и жопы. Кто-то, как говорит Сашка, «исполнялся» на полу, но это скорее была хорошая имитация акта, чем сам акт. Фотографы вовсю щелкали своими камерами со вспышками. От некоторых «лошадей» уже воняло потом. Все были выряжены кто во что горазд, но дешево. Появился человек, весь в черном. Он вел за собой совершенно голую девицу с не очень хорошей попкой. Это было неплохо, но игра не была выдержана до конца: уж тогда он должен был вести ее на ошейнике и на цепи. Впрочем, я не театральный критик, а такой же ряженый, и если у них не хватило вкуса, то меня это совершенно не касается.

Марихуану можно было и не курить, такой стоял дым. Ребята обещали познакомить меня с Харвардом. Кто такой Харвард, я не знала, да и не хотела знать, но меня упорно тащили. Мы в который раз стали протанцовываться через толпу.

Наконец, очутились у маленькой двери, в которую моя команда вошла очень почтительно. Харвардом оказался невысокий еврей, хозяин дискотеки. Он насыпал нам хорошую горку кокаина, и на этом знакомство закончилось.

– Ленок, – пристал Сашка, – тут девочка одна есть, я умираю, она модель. Если ты пойдешь в туалет, она пойдет за тобой. Я видел, как она на тебя смотрела. Пойди, умоляю, возьми телефон, а потом познакомь нас.

– Отстань, никуда я не пойду.

– Ну что тебе, жалко что ли?

– Возьми, да и сам познакомься.

– Со мной не познакомится, я же вижу, она – гей[47]47

Gay – гомосексуалист (англ.).

[Закрыть].

Тут же рядом со мной очутился еще один стареющий дурак, фотограф, с которым я когда-то сделала несколько проб. Меня к нему, конечно же, послала Лилечка. Снимать он не умел совершенно и занялся этим побочным занятием только ради того, чтобы легче было знакомиться с «креветками». Его настоящее занятие состояло в собирании старых автомобилей, и в этом он был виртуоз. Сразу же после первой съемки я наговорила ему гадостей в вежливой форме и дала понять, что со мной у него номер не пройдет. Но тем не менее мы остались в отношениях, когда при встрече говорят «привет» и даже перекидываются несколькими фразами.

– Послушай, тут есть девочка, вон та, видишь? Она все время смотрит на тебя. – И он мне указал на ту же высокую блондинку, о которой просил и Сашка. – Почему бы тебе не пойти в туалет, она обязательно пойдет за тобой, а потом ты нас познакомишь.

– Вы что, с ума все посходили? У тебя есть конкурент. – Я показала на Сашку, который стоял и жевал банан (они терпеть не могли друг друга).

– Кто? Этот? У меня банан больше.

И он извлек из кармана здоровенный, еще не начатый банан.

– О.К., разбирайтесь со своими бананами сами.

И я пошла в туалет, или, как принято говорить в Нью-Йорке, ледис рум.

То ли мои сорок четыре килограмма при росте метр семьдесят четыре, то ли мой синий атласный комбинезон, который был дико узок, с невероятным количеством молний и от дорогого французского дизайнера, или мое неамериканское лицо, – не знаю, но результат был один: в меня влюблялись модели. Я прошла и краем глаза успела заметить, что красивая блондинка прошла за мной. Не оборачиваясь, я вошла в кабинку и ударила металлической задвижкой. Когда я вышла, то около моей кабинки стояло три очень молоденьких леди. Становилось забавно. Блондинки не было. Я пустила воду из умывальника и дала воде с журчанием литься вниз. Меня кто-то осторожно обнял сзади. Я обернулась. Мои глаза встретились с испуганными глазами очень хорошенькой девочки лет семнадцати. Она вся была в черной коже, в цепях и браслетах – садомазохистка. Я взяла ее за подбородок.

– Хай! – сказала она. – Хай, бэби!

Она явно была перепугана своей смелостью, и ее руки, лежащие на моих бедрах, дрожали.

– Ты – очень красивая, – сказала я ей.

– Ты – тоже, – выдохнула она.

Я почувствовала, как кто-то потянул молнии моих задних карманов. В полуоборот я увидела еще одну, смеющуюся шаловливую брюнетку. Становилось совсем весело.

Вдруг распахнулась дверь одной из кабин, и из нее вылетела Элизабет. На секунду она растерялась, но в следующий момент бросилась мне на шею, и по ее лицу потекли крупные слезы:

– Элена, я так ждала тебя, я искала тебя повсюду, – с искренностью актрисы стала лепетать она.

«Мои новые приключения» тем временем отошли от меня с явным сожалением на лицах. Элизабет тащила меня куда-то в угол.

– Ты могла позвонить мне. Мой телефон все тот же.

– Я тебе звонила, но тебя никогда не бывает дома. Я думала, что ты переехала.

– Я никуда не переезжала, и ты это прекрасно знаешь.

– Я встретила как-то Сашу, и он сказал, что ты уехала, – продолжала она беззастенчиво врать.

– Элизабет, я никуда не уезжала, а не появляешься ты потому, что присвоила себе мой ангоровый жакет и такую же кофту. На тряпки мне наплевать, носи на здоровье. Надеюсь, тебе тепло в них. А вот что ты врешь так нахально, это вызывает во мне отвращение и презрение. Извини за высокий стиль, а теперь я должна идти.

Я пыталась вырвать руку, но она крепко ухватилась за рукав.

– Элена, нет, это неправда, я тебе принесу твои вещи. Я все время думала о тебе. Я знаю, что ты – единственная женщина, которая может доставить мне удовольствие.

Такая самоуверенность меня разозлила.

– Слушай, я уверена, что могу «доставить тебе удовольствие», но в том, что ты не доставишь мне ничего, уверена еще больше. Прощай!

Она растерялась.

– Я тебе позвоню, – неуверенно донеслось мне вслед.

На выходе стояла она, высокая белокурая красавица с грустно-голубыми глазами. Мы понимали друг друга без слов…

Она оказалась из «Алин Форд». Ее звали Дези. Мы вышли. Говорить в туалете не хотелось, снаружи же стоял такой грохот, что приходилось кричать. Она протянула мне заранее приготовленный телефон. Мне она нравилась. И тут я сглупила, я встретилась с умоляющими глазами Сашки. Он тут же подлетел, сказал «хай». В следующий момент рядом оказался и эта старая дылда фотограф. Она все поняла, и уголки ее губ презрительно опустились вниз. Она ушла. Исчезла навсегда. Я ей никогда не позвонила.

– Ну что, получили, что хотели?

– Да, – протянул Сашка, – она, конечно, стопроцентный дайк. Ну ничего, Ленок, извини, если помешал.

– Между прочим, уж кто действительно помешал, так это твоя маленькая блядь Элизабет.

– Она здесь?

– Здесь, но теперь, наверное, уйдет после встречи со мной. Она никак не ожидала увидеть меня здесь. Потаскушка, врушка и неблагодарная тварь.

– Элизабет? Это кто? – спросил Майкл.

– О, Джизус Крайст, ты не знаешь Элизабет? В Японии ее всегда гримируют и снимают как Мерилин Монро. Ты ничего не знаешь, Майкл.

И Дориан стал тянуть шею во все стороны в надежде увидеть Элизабет.

– Надоели вы мне. Впредь устраивайте свои дела сами. Я ухожу танцевать.

И беснующаяся масса поглотила меня на час.

– Когда вам грустно, что вы делаете?

– Я грущу,

Я иду гулять по городам и странам,

Я меняю знакомых и завожу новых друзей.

Я живу в Париже и почти каждый вечер встречаюсь со своим другом художником.

– Юра, – спрашиваю я своего друга, – знаешь ли ты, кто такой Питер Брук? Он звонит мне постоянно, хочет встретиться. Мой телефон дала ему моя подруга из Нью-Йорка. Хамство – давать телефон неизвестным людям.

– Питер Брук? – переспрашивает Юра и лениво почесывается. – Конечно, это известный американский шпион, которого поймали в России, а потом обменяли на русского. Он просидел пять лет в советском концлагере и в Америке написал об этом книгу. А зачем ты это спрашиваешь?

– Я же тебе только что сказала, что он мне постоянно звонит и хочет встретиться. Было Рождество, и я уезжала, как ты знаешь. А потом я была занята, но теперь, если позвонит, я с ним обязательно встречусь. Я еще никогда не была знакома с настоящим американским шпионом. Может быть, они хотят меня завербовать? Но у меня же плохая память. Потом, кто же сейчас работает на одну разведку? – Минимум, на три.

– Давай, – как всегда, флегматично сказал Юра, – может, заплатят аванс, тогда пойдем в Клозери де Лила или в ля Куполь. У меня в данный момент – десять франков, галерейщик лишнего не платит.

Вечером зашла я к Юрке. Он уныло бродил по своей маленькой мастерской. Немытые тарелки, полотна, краски, кое-как застеленная постель. В бутылке на донышке высматривалось виски. Стены затянуты коричневой мешковиной. И от всей этой тоски и бедности выть хочется. Да еще на улице, как полагается, моросит отвратительный дождь.

– Юра, так жить – нельзя, пошли куда-нибудь.

– Куда?

– У тебя сколько денег?

– У меня – тридцать долларов, а у тебя?

– У меня – тоже тридцать.

– Ты же работаешь, снимаешься, куда деньги-то тратишь?

– Старик, живу не по средствам, покупаю дорогие тряпки и езжу на такси. Между прочим, иногда сама себя приглашаю в ресторан и преподношу себе цветы.

– А… Ну, тогда – конечно, – он зевнул.

– Ну, что делать-то будем? На улице – дождь?

– Дождь. Я еще сегодня никуда не выходил, не знаю, как там. Посмотри, сегодня нарисовал… – Юрка рисовал затуманенные, как во сне, двери и окна. Рисовал он их мастерски. От них веяло темными голландцами. Успех был ему обеспечен, но в искусстве, как и на военной службе, все дают за выслугу лет. – Нравится?

– Очень.

– Нет, серьезно?

– Да.

– А здесь не темновато?

– Ну, если бы высветлил чуть-чуть, – было бы лучше.

– Да? Я тоже так думал. Слишком темно, почти ничего не видно. – Мы замолчали.

– Леня заходил, сказал, что в ля Куполе богатые бабы мужиков покупают. Может, попробуем.

Я эту мысль поддерживаю, и мы едем в ля Куполь. Мы садимся на террасе и заказываем кофе. Юрочка скучающе оглядывает террасу. Народу мало, а сексуально озабоченных дам не видно вообще.

За окном моросит дождь. Вышагивает хромая проститутка. Проститутка стара и некрасива, как эта погода. Над ней раскрыт старенький китайский зонтик.

– Юрка, твоя коллега, – шучу я. Юрка хмыкает.

– Тебе понравилось то, что я сейчас делаю?

– Очень.

– Выставка в ноябре. Вишельман гарантирует успех.

– Знаешь, здорово! Так это еще никто никогда не делал. Красиво…

Проститутка теперь больше не маячила. Она встала.

– Юра, я думаю, она – молодец, что решила стать проституткой. Бесплатно ее бы никто не выебал, а так она сразу двух зайцев убивает.

– Ты что, на меня, что ли, намекаешь?

В этот момент на пороге появилась шикарно одетая дама с живым произведением искусства – юношей лет восемнадцати. Дама что-то рассказывала. Юноша улыбался по-майски. Юрка как-то крякнул и сказал, что Леня дурак, если не понимает разницы между тридцатью шестью и восемнадцатью. Мы расплатились за кофе и пошли к выходу. Юрка на ходу заворачивал шарф и слова вокруг шеи:

– Куда же он меня, дурак, позвал? Не видно что ли: я – и этот мальчик…

– Да, Юрка, мальчик был очень красив и молод.

Я еще раз посмотрела на них, теперь уже через окно, им принесли шампанское. Хромая проститутка исчезла.

…В герое этом увидел вдруг себя

Вся жизнь, как лето

Для чего ж зима?..

– Вы часто отвечаете на телефонные звонки?

– Всегда, если не в постели с любимым человеком.

– С кем бы вам хотелось познакомиться?

– Со шпионом.

Питер Брук звонил каждый вечер, но никакого желания видеть незнакомого человека не было. И вот однажды…

Я лежала в черной ванной и думала, что совсем неплохо ловить на себе взгляд чистых зеркал, совсем неплохо жить и являть собою некий фантазм. Сейчас же из мыльных пузырей и вздулась фраза, которую я приподняла большим пальцем ноги: замашка балетного романтика и рисунок австрийского императора привели его к болезненной чувственности трех текущих свеч в ночном канделябре…

Фантазм сидел в двенадцать часов ночи в саду за столом, под деревом, которое в русской литературе называется размашистым и, кажется, орех. Впрочем, над названием он себе голову долго не ломал, а лишь вкушал эту дачную французскую романтику, где был совершенно один. Как и полагается фантазму, он был в белом, его ничто не раздражало, за исключением пьяных голосов, доносившихся иногда с соседской дачи. Хорошо ли ему было? – Ох, хорошо.

Стояла, лежала, сидела или, может, висела душная июльская ночь. Черная бабочка приятно раскрывала большие нешумные глаза и спрашивала: «Зачем?..» Мотыльки упорно обжигали себе крылья, пробуя обнюхать поплывшие свечи. Зеленобокая саранча проползла по садовому столу и, поняв, что в чужом пиру – похмелье, поспешно скрылась в красноглазом будуаре смородины…

Его «нечто», как и «ничто» были прерваны телефонным звонком. Говорить о том, что это был Питер Брук, нет смысла. То ли из хулиганства, то ли вспоминая слова Юрки, но я спросила его на языке диких северных племен, как он поживает. Его ответ оказался горошиной, которая из меткой рогатки восьмилетнего негодяя попала мне в ногу. Он говорил по-русски с акцентом сгнившего персика.

На вопрос, когда я окажу ему честь быть принятым, – я ответила, что моя благосклонность распространяется на него с сегодняшнего вечера.

– Тогда я буду сейчас же!

И он с расторопностью хозяйки, которая боится обвариться кипятком, поспешно бросил трубку. (Ха, испугался, что я могу передумать или назначить время.)

Разочарованию моему не было границ: Питер Брук оказался известным английским режиссером и всего лишь однофамильцем американского шпиона. Когда я поняла, что он не собирается делать из меня Мату Хари, – было поздно.

Молния блеснула в моей маленькой студии. С громом, градом и дымом неумолимое чудовище хотело в жертву фантазм.

– Мария не ошиблась, когда рассказывала о тебе. Наконец-то, наконец я нашел то, что искал…

– Ты веришь ли, веришь, что существуют вампиры? Ты веришь в наслаждение жертвы и мучителя?..

Я верила во все, но не могла поверить, что этот маленький, крепкий, коротконогий садист и есть потомок маркиза де Сада, который напал на меня в моем собственном доме. Его образ никак не вязался с образом высоких, худых, широкоплечих садистов из «Истории О…»

– Вы шпион?

– Нет, я артист.

– Вы артист?

– Нет, я садист.

– Вы садист?!

– Да.

ПЕСНЯ САДИСТА

– Я терзаю кусаю душу дев прозрачных решаю я жизни.

Горло нежное я прокушу и не будешь ты больше как прежде…

– Я думаю, что вы – подлец, больной человек, посмотрите на эти кровавые пятна, полосы и пятна, мне больно, я умираю. – Плачет.

Садист:

– Ты мой фантазм, нет, ты не понимаешь, что значит вдруг невинным телом овладеть, не только изнутри заставить покраснеть, но и снаружи, нежные поля раскрыть…

Не знаю, как сказать и с чем сравнить.

Так, может быть, лишь ешь ты персик, но без кожи, – кожа портит, а, между тем, привычка сравнивать портреты, мол «кожа у нее, как персик»

Под кожей персика, лишь после, как очистишь…

Да, вспухшая роза – попка, боже мой, ты – чудо, и вспаханные борозды и кровь твоя застыла в синих лужах, ты – сливовое варенье, я ем тебя, и ты – мое творенье.

Дитя, не плачь и не ругайся, со временем поймешь, что «боли – правда, а в приятном – ложь».

Люби меня, и ты себя найдешь, как я нашел тебя.

Не уходи, молю, останься, сейчас пойдем мы в ресторан, потом в кино, куда захочешь, про съемки что-то ты бормочешь…

Ты – умница и вдруг сошла с ума…

Дай поцелую здесь у рта, не бойся же, подвинься ближе!

Что Лондон?

Да,

Но лучше жить в Париже. Идем же в ресторан, на шею повяжи платок.

Смотри уж верхний потянулся вдруг зубок,

Бессмертна ты теперь.

Что я? Конечно без стыда злодей? Злодей.

Но боль твою веду я под венец,

Ты – порожденье, ты – муза, ты – творец…

Предпочту вам старого французского писателя, он давно зовет меня с ним обедать, так что, может быть, сегодня вечером я, наконец, спокойно поем.

– Вы верите в переселение душ?

– Да.

Был пост и не было дождя. Земля ждала, когда же разговляться. Я в вас любила детку-новобранца и наслаждалась потом темноты. Вы так боялись и стеснялись, прекрасным страхом обливались, что ангел снизошел и прошептал: «Ну вот – твоя душа, теперь уж разреши на время удалиться», – и чернопальцевый возница его поднял на облака…

Однажды на улице ко мне подошел человек-бродяга.

– Далеко ли до леса?

– Далеко.

– А до Бога?

– Это – смотря кому.

– Да, вот он, Бог-то, – и человек указал пальцем в сторону моста.

Дуэль была назначена на осеннюю среду. Лил дождь, я приехала первой, заранее предупредив секундантов о моем странном намерении побыть перед смертью или ранением одной.

Я приехала ночью и, оставив машину на шоссе, быстро зашагала по направлению только что упавшей звезды. При этом я подумала, что я – павшая звезда и отчего-то вдруг торопливо поцеловала у себя руку, как будто в благодарность за то, что я с ней прощаюсь навсегда.

Если я выживу, то брошу все к черту, украду козу и поселюсь с ней на горе. Ее молоко сохранит мне жизнь и, уж клянусь, что больше никогда не вернусь в город.

О человеке, с которым у меня должна быть дуэль, я не думала, вызвала я его только из-за того, что он снился мне во сне каждую ночь. Чтобы отделаться от навязчивого сна, я и решила его убить. Впрочем, был шанс и быть убитой самой, – в любом случае меня это устраивало, так или иначе, но я освобождалась. Постояв и посмотрев по сторонам, я прошла в глубь моей свободы и, растянувшись на сырой траве, заснула за долгие годы со спокойной улыбкой без снов.

Будильник-солнце разбудил меня теплым поцелуем в глаза. По привычке я смахнула рукой и попробовала натянуть на себя несуществующее одеяло, но, тотчас вспомнив, где я и что со мной произошло, лишь блаженно потянулась и глубоко затянулась свежим воздухом, как когда-то – утренней сигаретой.

Ни секундантов, ни врага моего еще не было. Я встала, на туалетном столе вместо спичек сидели птички и пели. Ветерок деревьев – поэма пастушек, и как я могла все эти годы жить в городах и, словно утюг, питаться их электричеством, их дурацкой цивилизацией, жить среди их раковых, венерических болезней и, зевая, посматривать на природу из окна автомобиля?! Не отряхивая хвойные иголки со своей одежды, я шла там, где только ходят деревья, я сидела там, где только сидят ежи и зайцы, я посылала воздушные поцелуи воздуху и, раздвигая тоненьким, длинным прутиком траву, пела песню: «Когда вы любите, все так легко и просто…»

Вдруг! Луг! На лугу стояла доярка, одетая жарко, молодая корова – новая обнова.

Монологи и диалоги, надутые губы травы и многообещающее подслушивание с моей стороны.

– Знаешь, что такое поминки по словам? – спрашивала доярка.

Трава отвечала без запинки:

– Знаю, это – запонки твоего мужа.

– А знаешь ли ты, что разница между мужем и любовником только в том, что с любовником можно говорить о муже, а с мужем о любовнике – нельзя.

Доярка задумалась, отошла в сторону и как бы стала стирать лицо свое в мокрых листьях деревьев. Вернувшись, она села на траву. О корове было забыто, корову такое невнимание устраивало вполне.

– Гадина, скотина, не мни мне кожу ногами и не ходи по моему лицу, перестань есть мои зеленые волосы!

– Она ушла, – ответила доярка и, в знак благожелательности к траве, выпустила половину ее из-под своей юбки.

– Уф, ну и душно же у тебя под юбкой, между ногами, и вообще – дышать нечем.

Доярка кокетливо поправила косынку и, помахав кому-то красной жесткой ступней, сказала:

– Кто пишет о прекрасном, тот редко красив.

Трава, поежившись от легкого ветра, надулась и произнесла свою фразу:

– Вставала лошадь на дыбы, чтоб обойти грибы.

– Что такое красота? – спрашивала доярка и, найдя взглядом далеко ушедшую корову, сама же и ответила: – Красота – это чистое причесанное чудовище в красивом интерьере.

Вдруг глаза ее встретились с моими.

– Шпионка, – прошипела доярка.

– Шпионка, – подтвердила трава, и даже корова, не совсем поняв, почему, но все же сказала:

– Му-у…

– Я не шпионка, я банка, – пробовала солгать я.

– Если ты банка, – отвечала доярка, – то в шесть часов я буду доить в тебя молоко и тогда посмотрим, какая ты банка!

– Я дырявая банка. – И лицо мое стало капризно-больным.

– Дырявую банку мы выбросим, нам не нужна дырявая банка…

Я было уже пошла, как более ласковый голос тронул меня за ухо.

– Странно, пока стояла – была чужая, а как стала уходить – родная, да кто ты такая?

– Я? – Фразер и позер. Почему ушла? Потому, что когда я писала и вставала из-за стола, то за мной бежали листки бумаги, бежали они не из-за меня, – из-за сквозняка, но, все же, это меня раздражало, и вот, теперь я – убежала, за мной бумага бежала, и я убежала потому, что бежала, бежала бумага…

– Не бойся, сумасшедшая, – сказала доярка, – видишь, как по-сумасшедшему повторяет одно и то же слово.

– Наша, – подтвердила трава и подмигнула корове…

– Оставьте ее, ей снятся сны с багровым подбородком, – промычала корова и прислушалась.

Вдалеке послышались голоса. Доярка ловко сплюнула через зубы и, со словами «Нигде жизни нет» – ударила корову по спине и пошла туда, где бабушкин Макар загонял своих телят.

Секунданты, как и полагается, пытались нас примирить, мой противник был согласен, но я наотрез отказалась. Стали сходиться. Он выстрелил в воздух, я тяжело ранила его в грудь. Присутствующий врач объявил, что жить ему осталось пятнадцать минут.

– Оставьте нас одних, – попросил умирающий враг.

Я подошла и села рядом с ним.

– Знаешь, пока я тебя здесь ждала, то увидела лесную сказку, – и я рассказала ему о доярке, корове и траве.

Он плакал, держа меня за руку. Не выдержав, я разрыдалась так, как будто умирал самый близкий мне человек.

– Не плачь, не плачь, – успокаивал он меня, – все будет хорошо, лишь бы тебе удалось украсть козу.

Я вернулась в город через четыре дня. Коз я нашла много, но ни одна из них мне не понравилась, вернее, не понравилась настолько, чтобы я смогла сказать: «Вот это – моя коза, и ее молоко я буду пить до конца ее или моей жизни». Мой враг больше не снился мне никогда.

Розы в грязи.

Грязь на розах.

Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь сказал, что розы в грязи,

А вот «грязный человек» или «грязная рожа», так это – часто.

В Нью-Йорке первый вопрос – это: «Где вы живете?» А второй вопрос: «Чем вы занимаетесь?» Прихожу к поэту. Лежит на кровати в маленьком дешевом отеле и говорит:

– Где ты работаешь?

– В мертвом саду

– Что ты растишь там?

– Мертвым еду

Души оранжевых фруктов

Медленно дышат

На грудь какаду…

– Ты это о Лорке, что ли? Да, жаль ее, рак груди, и одну грудь уже отрезали.

Но он только поморщился, махнул рукой и стал декламировать дальше:

– Яблоком зимним пропах потолок,

Ландыш душистый в постель уволок,

Смех земляники на влажных губах,

Друг поцелуем закроет мой страх…

– Это тебе, наверное, Генка Шмаков сказал, что ты – гомосексуалист, но ты об этом не знаешь, точно, да? Он это всем урожденным мужского пола говорит.

Друг мой морщится еще больше и через голову тянется к бутылке с пивом.

– Пива хочешь?

– Хочу.

– Но теплое, будешь?

– Теплое? Гадость, ну, ладно уж, наливай.

– Тогда пойди в ванную и вымой себе стакан.

Я иду в ванную и возвращаюсь с чистым стаканом.

– Кто такой Генка Шмаков? Ну и фамилия, ох, понаехало сюда всяких подонков недоделанных, а ты, всеядная, со всеми общаешься и дружишь!

– Ну, почему, не со всеми…

– Не со всеми – только потому, что, к сожалению, в сутках двадцать четыре часа, а так бы уж со всей гадостью побеседовала. Ну, что смотришь, пей пиво, а то я выпью…

– Были ли вы когда-нибудь знакомы с людьми, у которых следующие имена: Бонифатий, Евстигней, Иннокентий, Пантелеймон, Сидор, Митрофан, Капитон, Исидор, Софроний, Ферапонт, Эсфирь, Поликарп, Порфирий, Потоп?

– Нет, никогда, зато я знаю фамилию «Печени», и в их почтовом ящике уже два года как лежит деревянная палочка от эскимо.

Я сижу со своим знакомым и ем. Он ест низко, по-собачьи. Подбородок его блестит от масла. Я стараюсь не смотреть. Пробую быть демократом. Доев, он берет салфетку и жеманно, кончиком ее, дотрагивается до углов рта, мизинец его оттопырен, масло на подбородке блестит еще ярче. Он улыбается и тянет «да-а-а» вместе со спичками. Внезапно его осеняет, он смотрит на меня, не моргая, и с демонической безукоризненностью произносит речь:

– Разум должен победить красоту. Разум смеется над глупостью красоты. Красота смеется над уродством разума. Какое странное сочетание слов! Мы легко, как бы напевая, произносим: «О эта глупость красоты!» – И вдруг сразу что-то гамлетовское: «Уродство разума…» – Да, если хотите, божественный разум побежден глупой красотой.

Я смотрю на него так, как будто вижу впервые. Именно этого эффекта он и добивался…

Иногда кто-то невидимый ясно зовет меня по имени, я откликаюсь, – никого нет. Ну, значит, кто-то упоминает мое имя в другой стране. Надо же, какой у меня хороший слух.

Как некоторых клонит ко сну, – так меня клонит к самоубийству. Я стою на пустыре с собакой, оглядываюсь вокруг и говорю, что это – моя душа. Собака, побегав в поиске несуществующего кустика, мочится на чей-то старый, выброшенный матрас. От нечего делать я вздыхаю и думаю, что вот, ничего у меня в этой жизни не осталось, кроме самолюбия, которое, как сломанная ключица, ноет от предчувствия плохой погоды. Пошатавшись по пустырю и не найдя ни денег ни случайно потерянного кольца, я ухожу. Собака радостно улыбается и с удовольствием бежит прочь. Наконец-то.

– Что такое писатель?

– Человек, обрекший себя на вечное одиночество.

Все что угодно, все что угодно – только не участь писателя.

Нет ничего более жалкого и самоуничтожающего, чем писатель.

Понимая, что он долго может бегать со своими жалобами то к одному, то к другому, он жалуется всему миру. Страх живет в его душе, – беспомощность, страх и неуверенность. От этого он хочет дать по круглым щекам всего мира, исхлестать его, избить, как однажды – ветки деревьев леса исхлестали его самого, когда рыжая кабыла с белым пятном на лбу понесла, понесла и не хватило умения и сил, чтобы остановить ее, – так и носилась.

– Что сидишь, как собака на заборе? – говорил тренер верховой езды, дядя Петя. – Носки-то не тяни вниз, не балерина.

И удар длинного хлыста приходился по крупу вспотевшей лошади, а так как я-она – были одно целое, то, значит, – и по моей спине. От неожиданности вставали на дыбы: за что? От страха мы обе прижимали уши и – бешеная скачка в хаос…

– Ты – порождение хаоса, – говорил мне тот, чье имя мне не забыть никогда.

Я довольна древнегреческому комплименту, в нем заключался источник жизни.

– В вашей книге вы часто пишите о собаках и лошадях. Это книга… что?.. посвящена собакам и лошадям?

– Нет, только собакам.

Иногда я не знаю, о чем писать и тогда, перебирая клавиши пишущей машинки, я говорю: «Афщк ШФз…»

– Вы думаете, что женщины решительнее, чем мужчины?

– Мужчины считают, что о женщинах писать интереснее всего. Я тоже придерживаюсь этого мнения. Ну что писать о мужчинах, если они питаются женской фантазией и женским телом, входят и выходят из женского живота.

Впрочем, охотник заслуживает внимания, и если он под вечер принесет убитую лань, то его можно даже поцеловать.

Что же до женской решительности, то у меня есть подруга, которая написала пьесу. Пьеса – интересная, а сексуальный акт в пьесе – так просто замечателен, но, увы, написала она ее по-французски, и если по-французски это звучит эротично, то по-русски – порнографично и вульгарно, хотя именно это-то и возбуждает.

К вечеру он стал говорить, не думая, так бессмысленно и бесполезно, что я все записала дословно:

Увидя тебя в нежно-розовом животе

Я подумал…

Я сказал вам лежите там где я вас навел

В вашем нежно-розовом животе

Я-я-я…

В нежно-розовом животе

Все концерты и все сонаты ваши

И мы не солдаты

Но все же солдаты и я оккупирую вас в один час

Дайте мне время и вы полюбите меня

Дайте мне время

Вы и я иногда или если хотите часто

Будем в космосе праздновать

Что? Счастье

В нежно-розовом космосе счастье

В нежной музыке счастье

В старинной музыке

В самой прекрасной музыке

Почему?

Потому что вы музыка

Я дотрагиваюсь пальцами до клавишей вашего тела

Мы оба пьяные и я вешаю ваши розовые трусики

На розовый куст

Смотрите роза одела ваши розовые трусики

Я целую розу в ваших кружевных… Ах ароматная ночь

Сталактит спермы слезы спермы как результат планеты

Почему?

Потому что вы моя последняя любовь

И я праздную нашу любовь

Моя белая кровь остается в вас

В тот же час когда я в вас пришел увидел победил…

– Вы думаете о смерти?

– Только если мимо проезжает покойник.

Меня заводят в рай. Поразила дверь – самая простая, открыли, и я увидела раздевалку, вешалки с женскими кофточками и юбками, один мужской пиджак. Я была не одна, со мной был Эд. Эд сразу же открыл другую дверь и скрылся за ней. Я хотела позвать его обратно, но меня удержала женская рука.

– Куда ты? – Я хочу позвать его назад, он там, в той комнате. Бесполезно, – в той комнате уже никого нет. Ты не сможешь увидеть его. Он исчез. Но разве не возможно его вернуть? Нет.

У каждого – своя дверь. Если ты откроешь эту дверь, то очутишься совсем в другой комнате, ты будешь открывать дверь за дверью, и это будет только твой мир.

Я подняла штору, за окном – утро, Италия, Рим…

– Эд, а, Эд?

– Что?

– Хуй тебе на обед.

Это он мне сам рассказывал, как его в Харькове звали, и он всегда отзывался. Впрочем, и сейчас на имя свое откликается и попадается все на ту же словесную ловушку.

Сегодня позвонила в библиотеку, поговорила с Лосевым, договорилась, что зайду в среду.

– Приготовь что-нибудь почитать.

– Почитать, милая, родителей надо, – ответил он.

Когда же я пришла в среду в библиотеку, то пошел разговор о религии, как всегда, все сказали, что Бог для всех – один. Лосев поднял мерзавчик с водкой и добавил:

– Бог для всех – один, но в трех лицах, – перекрестился и осушил мерзавчик.

– Знаете, вы мне первый раз совсем не понравились.