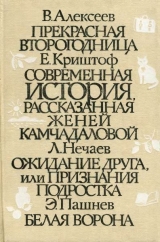

Текст книги "Белая ворона"

Автор книги: Эдуард Пашнев

Жанр:

Детская проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)

Раиса шагнула на лестничную площадку, перегнулась через перила, надеясь услышать еще раз странные слова, что она – красивый человек. Хлопнула дверь подъезда. «Красивый, – подумала она, – нелепый». В прошлом году ее избрали комсоргом. Она очень удивилась. «За что?» Авторитетом особенным не пользовалась, училась не лучше других, увлечь за собой никого не умела. «Но если Алена говорит, я буду! На БАМ всех сагитирую ехать. В кожаной комиссарской куртке буду ходить. – Алена заразила ее своей решительностью, своими мыслями и чувствами. – Я буду! Буду!» – думала Раиса.

…Мать Сережи Жукова, молодая интеллигентная женщина, преподавала высшую математику в институте, вела двух дипломников, заканчивала вечерний университет марксизма-ленинизма, готовила обеды, завтраки и ужины, по воскресеньям стирала, отвозила одежду в химчистку и при этом была всегда веселая и красивая.

Она открыла дверь своим ключом, и тут же раздался телефонный звонок. Дел и обязанностей у нее много. Можно не сомневаться: звонят ей. Аппарат стоял в коридоре на полдороге между входной дверью и кабинетом профессора Жукова, Сережиного дедушки. У аппарата они и встретились.

– Это я, папа, – сказала деловая женщина и больше ничего сказать не успела, взяла трубку, стала разговаривать.

Одета она модно: дубленка, сшитая в талию, на ногах высокие сапоги вишневого цвета. Дубленку она носила всегда нараспашку. Выходила из дома, садилась в машину: «Я без машины, как без рук». А подъехав к институту, выходила из машины – и в проходную, некогда застегиваться, расстегиваться. Длинный шарф, завязанный на шее узлом, болтался мохрами у колен, выбиваясь наружу при каждом шаге, подчеркивая стройную фигуру, стремительность движений и придавая всему облику жизнерадостную встрепанность.

Отвечая веселыми короткими фразами о своем житье-бытье, деловая женщина разматывала с шеи шарф, стряхивала с плеча рукав дубленки и, стряхнув, перехватила трубку другой рукой, принялась таким же манером стряхивать с себя второй рукав, саму дубленку.

Профессор ходил по коридору туда-сюда, стараясь не слишком топать, чтобы не мешать дочери разговаривать. Когда он проходил мимо, дочь, не прерывая разговора, легонько погладила его по руке, вернее, прикоснулась, чтобы передать отцу свое чувство нежности, жизнерадостности. Носатый старик неопределенно хмыкнул. Седые волосы на его голове всклокочены, встрепаны, и он их еще взъерошивал машинальным жестом, «помешивал мысли». Старику явно не терпелось что-то сообщить дочери, и, когда она кончила говорить, он, не дойдя до конца коридора, торопливо обернулся и сказал:

– Сережа убрал кухню.

Дед обожал внука, и все, что делал Сережа, ему казалось важным, значительным, в последние годы – важнее, чем работа, которую доктор исторических наук не прекращал ни на один день.

– Где же он, наш Сережа, который убрал кухню? – Деловая женщина говорила громко, надеясь, что сын услышит и выйдет из своей комнаты.

– Его нет, нет, – торопливо сказал старик. – Он ушел к товарищу. У них что-то случилось в школе.

– Что такое?

– Я его не расспрашивал. Он не любит, когда я его расспрашиваю. Может, тебе расскажет, когда придет.

Деловая женщина встала со стула, оставив на нем дубленку и шарф. Кухня действительно подметена, стол блестит. Всю грязную посуду Сережа сложил горой в мойку, и она там лежала невымытая. Мама улыбнулась: сын любил порядок, но не любил мыть посуду и выносить ведро с мусором.

Раздался звонок.

– А вот и Сережа, который убрал кухню.

Но это был не Сережа. В дверях стояла Алена. Она редко приходила к Сереже. Мама знала, как ее зовут, потому что симпатизировала этой рыжей девочке.

– Здравствуйте, позовите Сережу.

– Здравствуй, Аленушка, Сережи нет.

– Нет?

Все было сказано, и мама Сережи так хорошо назвала ее «Аленушкой», можно уходить. Но они обе, мама и девочка, не двигались с места, смотрели друг на друга. Маме, как всякой маме, была интересна девочка, которая пришла к сыну. Алена с жадным любопытством смотрела на самого близкого Сереже человека – маму. Такая молодая, красивая, доброжелательная.

В коридоре появился седой лохматый старик. Он шел, тяжело ступая на всю ступню, широкоплечий, громоздкий, занимая собой всю ширину коридора, тесно заставленного книжными полками и шкафами.

– Здравствуйте, – сказала ему Алена из-за спины мамы.

– Кто это? – Старик плохо видел.

– К Сереже, – сказала мама.

Старик заторопился, он шагал теперь, слегка пригибаясь, чтобы лучше видеть девочку.

– Здравствуйте, – еще раз повторила Алена, когда он приблизился, потому что не была уверена, что старик услышал ее.

– Сережа ушел к товарищу Ляле Киселевой. Кто, сказать, приходил?

Он неуверенно нащупал в полумраке передней на столике толстый блокнот и карандаш. Карандаш он тут же уронил, но оказалось, что он привязан к блокноту суровой ниткой. Старик поймал болтающийся на нитке карандаш, нацелился в блокнот записывать.

– Не надо записывать, зачем? – испугалась Алена. – Я позвоню ему. До свиданья.

Она быстро сбежала по лестнице. Алена и раньше знала, что Сережка главный в своем доме, но сейчас ее неприятно поразила готовность деда, профессора, выполнять при внуке секретарские обязанности. «Дед – секретарь, внук – профессор», – с досадой подумала она и, выбегая со двора, вслух, негромко, повторила:

– Никогда! Никогда!

Лялька сидела в своем любимом кресле, читала книгу о буддизме и смотрела телевизор. Передавали фигурное катание. Вышла кататься «одиночка», шведка. У нее была высокая прическа. Лялька подняла свои волосы, посмотрела в зеркало: как ей такая прическа? В школе она носила строгую форму, беленькие кружевные воротнички, беленькие кружевные рукавчики, фартук. Никаких лишних украшений, все аккуратно, скромно, по фигуре. Дома Лялька одевалась в просторные, не стесняющие движений одежды. Сейчас на ней были коричневые брюки-клеш с достающей до подъема стопы бахромой, шлепающей при каждом шаге по тапочкам, и белая батистовая кофточка с широкими рукавами, из которых она не сразу могла выпростать руки, чтобы перевернуть страницу.

Лялька подняла вверх правую руку и, дочитывая страницу, слегка шевелила кистью, чтобы просторный рукав сполз на локоть и можно было послюнявить высвободившийся палец, а затем и перевернуть страницу. Лялька послюнявила палец, но в это время вошла мама, и дочь сказала:

– Мам, подай мне это… – Она лениво протянула руку по направлению к матери, и послюнявленный пальчик безвольно повис в воздухе.

– Что, Ляля? – спросила мама.

– Ну, это…

Пальчик ее продолжал висеть в воздухе, она делала им едва заметное движение, надеясь, что мама, кандидат экономических наук, человек сообразительный, и так поймет. Мама догадывалась, что нужно дочери, но ее оскорблял и раздражал этот безвольно опущенный вниз пальчик.

– Что, Ляля? Что тебе подать?

– Яблоко, – наконец вспомнила Лялька.

– Пойди возьми сама.

– Ну, мам, ты видишь, я занята.

Мама постояла с минуту около дочери, читающей книгу, и пошло принесла яблоко. Лялька, не глядя, взяла его, громко надкусила, с полным ртом поблагодарила:

– Хахибо!

Книжка была скучная, Лялька не все понимала, но ей хотелось думать, что она понимает, разбирается в индийской философии» Пришли Маржалета и студент Витя. Лялька небрежным жестом отложила книгу, так, чтобы они видели заголовок, сказала, утомленно вздохнув:

– Восток такой загадочный.

Пришла запыхавшаяся раскрасневшаяся Алена. Лялька, махнув ей рукой, сказала:

– Садись!

По экрану скользила английская пара под музыку из «Лав стори» и все, замерев, следили за ними и слушали музыку. Алена села на стул рядом с Маржалетой, тоже уставилась в телевизор. Но боковым зрением смотрела не фигурное катание, а искала Сережку.

После «Лав стори» зазвучала «Калинка». Это было не так интересно. Все заговорили. Мама принесла вазу с яблоками. Все занялись яблоками. Сегодня Лялька никого специально не приглашала. Поэтому просто разговаривали, смотрели телевизор. Маржалета рылась в старых пластинках. Нашла Эллу Фицджеральд.

– Фиговое досмотрим, – сказала она, – и поставим Эллу, да, Ляльк?

В доме Маржалеты фигурное катание называлось шикарно и двусмысленно «фиговым катанием». Привыкли к этому выражению и здесь. Маржалета своим именем, переделанным на иностранный лад, и «фиговым катанием» внесла свой вклад в тряпичное эсперанто.

«Сережка-то где же? – подумала Алена. – Бежала, бежала, чтобы сидеть перед телевизором? Если Сережка не придет, не останусь. Интересно, почему его нет? Дед сказал, что он пошел к товарищу Ляле Киселевой. Тоже мне товарищ с голой шеей. Чего она так оголяется? И кофта просвечивает – живот видать».

Еще одна пара танцевала под музыку из «Вестсайдской истории». Все просто балдели от этой музыки, а Алена томилась. «Да что же это такое? – подумала она с тоской, сжимающей сердце. – Почему его нет? Ой, мамочки, да что же это такое? Я же его видела сегодня в школе. Зачем он мне нужен?»

Раздался мелодичный звон в прихожей. У Ляльки был звонок-ящичек «Мелодия». Алена заволновалась, чуть не побежала открывать дверь. Лялька только повернула голову, прислушиваясь, и сразу успокоилась, услышав торопливые шаги мамы по коридору.

В прихожей раздался ломающийся высокий голос Сережки Жукова, приглушенный расстоянием коридора. «Я сошла с ума, так нельзя, – испуганно подумала Алена. – Я должна что-то сделать, чтобы не выдать себя». Она торопливо взяла из рук Маржалеты пластинку, склонилась над ней, не видя картинки и букв.

Сережка принес тюльпаны. Лялька выпрыгнула из кресла, пошлепала наливать воду в вазочку. Было уже сумеречно, зажгли верхнюю люстру. Сережка прошелся по комнате, взял книгу о буддизме, сел в углу, на стул, на свое обычное место. И при свете люстры Алена увидела, что перед ней и везде, где прошел Сережка, плавают серебристые голубоватые ворсинки от его пушистого свитера. И воздух от них окрасился в голубоватый цвет. Ворсинки были такие маленькие, что ими можно было дышать. Алена шагнула в этот окрашенный голубоватыми ворсинками воздух и стала ими дышать. «Что я делаю? – укоряла она себя. – Зачем дышать этим воздухом? Ведь это всего-навсего серая, пусть серебристая, пыль».

– Давыдова, ты что? – спросила Лялька, ставя вазу с цветами на стол.

И все увидели: Алена стоит и как-то странно дышит. И Алена увидела их глазами себя со стороны. Ее застигли врасплох. Она уже не собиралась им говорить то, что для нее стало важным в этот неожиданный вечер. Но тут надо было немедленно что-то говорить, и Алена сказала:

– Мальчишки, девчонки! Я знаете что поняла? – И руки к груди прижала, чтобы сразу поверили.

– Что ты поняла?

– Про Рыбу, особенно про Марь Яну. Они – люди!

Пауза была недолгой. А потом все разом грохнули.

– Нет, не в этом смысле, я сейчас объясню.

По экрану телевизора бежал стройный, изящный Хофман. Алена показала на него рукой, собираясь попросить, чтобы выключили телевизор, и тогда она объяснит. И в это время Хофман, выполняющий дорожку, споткнулся и упал.

– Даже Хофман не выдержал, – сказала Лялька.

Новый взрыв хохота был таким дружным, что мать Ляльки не выдержала, заглянула к ребятам в комнату. Она тоже улыбалась.

– Что тут у вас?

– Хофман упал, – сказал студент Витя.

По телевизору показывали повтор падения Хофмана, и ребята, глядя на фигуриста и Алену, опять засмеялись. С лица матери сбежала улыбка. В повторе Хофман медленно поднимался со льда.

Мать была ошеломлена. Она не могла понять, каким образом падение на лед может вызвать у молодых людей, в том числе и у ее дочери, такой хохот.

– Что же тут смешного? – спросила она.

– Мам, ты меня удивляешь.

– Только и всего – удивляю?

– А что еще?

– Я не понимаю, почему вам смешно, что упал человек? Вы что никогда не падали? Не знаете, что это больно?

Всем сделалось неловко. Смеялись не над Хофманом, а над Аленой. Сережа снял очки, начал протирать их и надел только после того, как мама Ляльки повернулась и вышла из комнаты.

Глава восемнадцатая

Светило солнце, сияло во всех окнах, поблескивало на белых никелированных частях автомобилей. Этот блеск мчался вместе с автомобилями по улицам, пуская в прохожих солнечные зайчики.

Алена радовалась теплу и солнцу. Она ждала девчонок у телеграфа и с удовольствием прохаживалась по сухому асфальту. Отсюда было недалеко до Красноармейской улицы, где жил В. Г. Дресвянников.

Первой появилась Нинка Лагутина и привела своих соседок, восьмиклашек, Петрушину и Маташкову. Они не отдали свои дневники критику, но хотели отдать и теперь переживали, что чуть не совершили глупость.

Подошли Светка Пономарева и Маржалета. В последний момент притопала Раиса Русакова.

– Тетки, комсомольская организация! – сказала Маржалета.

– Я от себя лично.

Девушки улыбались, шутили. Они, конечно, шли, чтобы выручить альбомы, но не только за этим. С уроков сбежали, встречу назначили на телеграфе, день солнечный – само приключение им нравилось.

– Ну, па-а-ашли, старухи, – проговорила медленно, певуче Нинка Лагутина.

Двинулись по переулку вдоль серой стены телеграфа, оживленно разговаривая, делясь новостями.

– Марь Яна точно уходит, – сообщила Маржалета. – Мама ее на улице встретила. Говорит, такая худая стала, жуть.

– А куда уходит? В другую школу?

– Девочки, девочки, я видела вчера одну тетку на проспекте. У нее туфли с медными наконечниками. Носки туфель медные. И пряжки. Блеск!

Тема туфель всех интересовала. Стали обсуждать, кто какие туфли видел. Алена видела в комиссионке туфли из змеиной кожи. Ей не поверили, заспорили. Алена сказала, что видела, и все. И подумала о Марь Яне: «Как же так, уходит? Как же так! Как же так!» Алена переживала уход учительницы сильнее других, потому что похожа на Катьку. «Зачем похожа? Никогда! Никогда!» Что «никогда», она не знала, только чувствовала: «никогда!» Это было заклинание, строчка из стихотворения о чем-то таком, чего не должно быть – «никогда!».

Покровская гора и Покровский спуск назывались так по имени церкви, которая венчала один из семи холмов. Церковь стояла чистенькая, тихая.

За площадью вниз вела длинная крутая лестница с каменными ступенями и железными поручнями, сваренными из тонких труб. Там, где лестница кончалась, в самом низу, возвышалась колокольня еще одной церкви, и за ней, за маленькими домиками на берегу – солнечное, слепящее глаза марево над рекой и над противоположным пологим берегом.

От церкви веяло сыростью камня, из открытых ворот тянуло холодком, сумраком. По двору бродили старушки. Они оборачивались на стук каблучков по брусчатке, смотрели на проходящих мимо девчонок из-под низко повязанных платочков. Сквозь выложенные крестом узоры в каменной ограде были видны распахнутые двери боковых приделов. Казалось, что из этих дверей выходит на улицу таинственная густая темнота и старушки возникли из этой темноты. Хотелось скорее пройти мимо них, мимо этой сверкающей вверху золотом и пахнущей внизу сыростью тишины.

Алена почувствовала неловкость и какую-то свою вину перед церковью и старушками, как тогда в лесу перед Домом престарелых. Было неудобно за девчонок, которые шли, громко переговариваясь, нарушая устоявшуюся, прогретую солнцем тишину.

Узенькая улочка около церкви, тесно застроенная одноэтажными домами, упиралась в тупике в несколько многоэтажных домов довоенной постройки. В одном из них, сером, с массивными балконами, жил В. Г. Дресвянников. Этот дом отличался от других двумя лифтами, которые двигались снаружи в застекленных шахтах.

Пока девчонки стояли на улице, совещаясь, кто пойдет, лифт несколько раз поднялся и опустился, но из ворот дома выходили незнакомые люди. Тот, кто им был нужен, не вышел.

Посчитались: «Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана…» Выпало идти Светке Пономаревой. Но она посмотрела такими умоляющими глазами, что Алена не выдержала, сказала:

– Ладно, я пойду! – и решительно шагнула к воротам.

Поднимаясь в лифте, Алена пыталась сквозь ячейки окон шахт-эркеров увидеть улицу, девчонок. Но сквозь маленькие запыленные стекла едва пробивался мутный свет, и мешала сетка.

Двадцать третья квартира находилась на шестом этаже. Рядом со звонком-вертушкой медная табличка: «Г. А. Дресвянников». Алена постояла перед дверью, соображая: «Почему «Г. А.»? Виктор Григорьевич – В. Г. «Г. А.», видимо, его отец?»

Алена покрутила вертушку. Звякнуло не очень сильно, так, еле-еле задребезжало. Послышались шаги, открылась дверь, и Алена увидела человека низенького роста в домашней куртке голубого цвета, отороченной по бортам на воротнике витым шелковым шнуром. Белый чубчик встрепан, глаза излучают голубое удивление. Алена узнала критика, но некоторое время продолжала разглядывать его молча: так он был непохож на того, который приходил в школу. Там он был в туфлях на высоком каблуке, на улице его увеличивала высокая шапка-пирожок. А перед ней стоял маленький, низенький, в тапочках на босу ногу человек.

– Виктор Григорьевич, я из тридцать восьмой школы, – сказала Алена. – Вы были у нас, помните? Девчонки просят вернуть альбомы.

– Альбомы? Хорошо, – сказал он, вроде бы даже не удивившись. – Заходи! Заходи!

Алена не собиралась заходить, но он так быстро согласился, что она зашла. И получилось так, что она не захлопнула за собой дверь, а прикрыла. И он потянувшись, чтобы захлопнуть, приблизился к Алене голой шеей – прямо к лицу. Но тут же отстранился, показал рукой в комнату.

– Проходи, давай твое пальто.

Алена посмотрела, куда он показывал, думая, что идти ей туда не надо, что ей только бы взять альбомы. Но критик так ловко помог ей снять пальто, что она не успела опомниться.

Комната была красивая, с камином. В другом углу, у окна, стоял рояль, видимо старинный. Из этой комнаты вела дверь в соседнюю. В небольшую щель были видны книжные полки и какая-то картина: церковь и лес. Алена все время оглядывалась назад, прислушивалась к тому, что делается в коридоре. А он вдруг появился из соседней комнаты уже одетый в обычный костюм.

– Я кофе сварил. Ты кофе пьешь?

– Ой, нет, – сказала Алена, – вы нас извините. Мы не подумали, когда отдавали, что это нельзя, чтобы кто-нибудь читал. Девчонки очень переживают, понимаете?

– Да, – сказал В. Г. Дресвянников, взял девчонку за плечи и, не слушая возражений, подвел к креслу. – Франсуа де Ларош Фуко говорил: «Мы редко знаем, чего мы действительно хотим».

Алена не хотела садиться в кресло, но критик ее все-таки усадил. Прямо перед собой на столике Алена увидела книги о художниках и на них небольшую бочку из бамбуковых планок, из которых торчали голова и голые плечи негра.

– Эту игрушку я купил на Филиппинах во время круиза… в прошлом году, – сказал В. Г. Дресвянников и, уже уходя, объяснил: – Бочка снимается.

Но едва он вышел, Алена тотчас же поднялась и вышла за ним в коридор, сняла свое пальто с вешалки. Из прихожей через маленький коридорчик видна была кухня: стол, полочка на стене. В. Г. Дресвянников, стоя вполоборота к Алене, наливал из кофеварки в маленькие чашечки кофе. Увидев, что Алена оделась, он поставил кофеварку, вытер полотенцем руки.

– Виктор Григорьевич, меня девчонки на улице ждут.

Он медленно вышел из кухни, спросил:

– Девчонки?

– Да. Они просят вернуть альбомы. Извините нас, пожалуйста.

– Я, конечно, верну альбомы. Когда ты сможешь зайти ко мне?

– А сейчас вы не можете отдать альбомы?

– Могу и сейчас, – не сразу ответил В. Г. Дресвянников, постоял, глядя ей в лицо, и медленно пошел в комнату.

Ему жалко было расставаться с «альбомами нежных дев». Помимо литературоведческого интереса, В. Г. Дресвянников испытывал живое любопытство, листая страницы тайных дневников или, как он говорил «самоучителей нежности».

– Жалко отдавать, – сказал он, вернувшись, держа тетради близко к себе, потом протянул их девчонке.

– До свидания, – быстро попрощалась Алена. – Извините… У нашей учительницы сестра умерла.

– Да? – спросил он.

– Да, от воспаления легких.

Два лестничных пролета Алена пробежала вниз пешком, потом вызвала лифт. Зайдя в кабину и нажав кнопку, прислонилась к стене лифта, закрыла глаза. С закрытыми глазами на мгновение увидела большое зеркало над камином, себя в этом зеркале без пальто, растерянную. «Зачем, дурочка, сказала про учительницу?» И еще подумала: «Как глупо все получилось. Отдали альбомы, а потом заявились, чтобы забрать назад. Только время отняли у серьезного занятого человека и себя выставили дурами».

Дернулся остановившийся лифт. Алена открыла глаза, вздохнула.

Девчонки ждали ее во дворе около беседки. Выбежав из подъезда, она подняла над головой тетради. В ответ раздалось дружное «ура».

В сквере девчонки обменялись тетрадями и сидели на лавочке, хмыкая, зачитывая друг другу смешное.

В. Г. Дресвянников расклеил страницы в тетради Маржалеты.

– Тетки! – сказала Нинка Лагутина. – Что пишет Маржалета… Внимание! «Меня пошел провожать Леонард, но мне нравится Коля…»

– Дай сюда, – попросила Маржалета.

– «Но Колю я начала ревновать, как и Юру, к Эмке…»

– Дай сюда! – потребовала Маржалета.

– «Поэтому я переметнулась и заставила себя влюбиться в Леонарда. – Нинка вскочила с лавочки. – И конечно, глупо ошиблась. Со стороны Коли и Юры у меня девяносто девять процентов взаимности».

Маржалета догнала Нинку, отняла тетрадь.

– Но я люблю Сашу. У него есть складной велосипед, – сказала Нинка Лагутина, делая вид, что цитирует по памяти.

– Где тут велосипед? Ну где? – обиделась Маржалета.

Она попыталась разорвать свой дневник пополам, но тетрадка была толстая.

– Подожди, не рви, – сказала Алена. – Все равно кто-нибудь подберет кусочки, прочтет. Надо сжечь.

На трамвае доехали до остановки «Городской парк». Маташкова и Петрушина забежали домой, взяли свои тетради. Им тоже захотелось сжечь, очиститься немедленно, повзрослеть. Звонко перекликаясь, легко ориентируясь в шуме и грохоте городских улиц, перешли трамвайную линию, по которой приехали, перебежали со смехом вторую трамвайную линию, по которой мчался, быстро приближаясь, посверкивая синими стеклами, чешский трамвай, и, преследуемые звонком вагоновожатой, кинулись, повизгивая, на шоссе. Риск, которому они подвергались, перебегая дорогу, вызывал восторг в душе. Ветер ударял в лицо, за этим ветром открывался простор, синее небо с плывущими по нему белыми облаками.

Алена перебежала и, отстав от девчонок, остановилась на автобусной остановке напротив стеклянного двухэтажного гимнастического зала общества «Динамо». Вспомнила В. Г. Дресвянникова, его руки, протянутые к ней с тетрадями, и свои нелепые ненужные слова. Зачем ему знать, что у Марь Яны умерла сестра? Зачем, дурочка конопатая, сказала постороннему человеку?

Сквозь наружную стеклянную стену гимнастического зала просматривались оба этажа. На втором – ребята в масках (двое в одном углу, двое в другом) отрабатывали один и тот же фехтовальный прием. На первом этаже две девушки в тренировочных костюмах медленно расхаживали, разминаясь. Время от времени они останавливались у снарядов, что-то поправляли, подкручивали.

Девчонки ушли далеко вперед. Раиса Русакова отделилась от них, вернулась, издалека крикнула:

– Ален, чего ты? Художественной гимнастики не видела?

– Сердце болит.

– Как болит?

– Ну, бежала, запыхалась – вот и болит. Или еще почему, не знаю. Я не знаю, поняла? У тебя от чего болит?

– У меня не болит.

– Тогда я ничего не могу тебе объяснить.

Алена двинулась вдоль стеклянной стены гимнастического зала. Кончилась стеклянная стена, кончилась бетонная ограда стадиона, и потянулась чугунная решетка, за которой убегали вверх по склону деревья. Над деревьями возвышалось гигантское «чертово колесо». Сейчас был еще не сезон, кабины высоко вверху висели неподвижно, были пустые.

Промчалась, прогрохотав, электричка, проехал, позванивая, трамвай, шуршали беспрерывно на шоссе автомобили.

На центральной аллее рабочие красили фонарные столбы и лавочки в один голубой цвет. Девчонки прошли через всю культурную часть парка, мимо озера, мимо узенького ручья, через который были переброшены горбатые мостики, мимо павильонов и теремов сельскохозяйственной выставки. Терема и павильоны тоже подновляли, готовили к открытию.

За павильонами выставки потянулись холмы, дикая природа: непрореженные кустарники, неподстриженные деревья. Отсюда было недалеко до того места, где Алена гуляла одна. По холмам вниз и вверх носились с ревом мотоциклы с мотоциклистами в белых, заляпанных грязью шлемах. Здесь тренировались гонщики спортобщества «Динамо».

На холме, названном Лысой горой, девчонки побросали сумки, пальто, шапочки.

– День костра! – сказала Алена, доставая из сумки свой «Бом-бом-альбом». – Надо веток собрать.

– Всем собирать дрова! – крикнула Раиса Русакова. – Всем комсомольское поручение – собирать дрова. День костра!

Девчонки побросали на землю альбомы и отправились собирать дрова. Оленька Петрушина, прежде чем бросить свои три песенника «Том I», «Том II» и «Том III», подержала их, прижимая к себе, а потом просто разжала руки, и альбомы упали к ногам. И побежала к девчонкам, которые уже собирали сушняк для костра. Ветер налетал порывами, яростно листал тетради, шелестя страницами. Девчонки уходили в разные стороны все дальше, дальше, а на вершине холма, над песчаной лысиной, где ничего не росло, кружился ветер. Ветер, только ветер!..

Бумага и толстые обложки тлели, не хотели гореть. Вспыхнули сначала травинки, затрещали, и потом уже занялась бумага. Девчонки стояли вокруг костра, следили за тем, как огонь распространяется, охватывает черный коленкор обложек, скручивает его, открывая на мгновение картинки, строки песен, как чернеют слова и рисунки и затем вспыхивают, рвутся на черные клочки пепла…

Раиса Русакова отошла, разбежалась и с каким-то странным воплем прыгнула через костер, взвихрив за собой искры и дым. Но больше никто прыгать не стал. Пылали страницы, над которыми девчонки коротали вечера, украшая их и разрисовывая. Дымок стлался по ветру над Лысой горой и таял в небе раньше, чем касался верхушек деревьев над соседним холмом. Трещали где-то рядом мотоциклы, самих мотоциклистов не было видно за деревьями.

– Горим! Горим ярким пламенем! – закричала Маржалета, стараясь привлечь внимание мелькающих между деревьями белых шлемов. Но и Маржалету никто не поддержал, и она смущенно замолчала.

Алена сидела на корточках, смотрела в огонь, ворошила палкой страницы своих и чужих тетрадей. Горел стишок: «Кто любит более тебя, пусть пишет далее меня», горели два сердца, факел и цветки, горел кинжал, пронзивший сердце свекольной величины и свекольного цвета. Скукоживались, превращаясь в пепел, строчки советов: «Не догоняй мальчишку и трамвай, будет следующий». Вырывались с языком пламени и улетали с легким пеплом в небо сентенции типа: «Девушка – цветок жизни, сорвешь – завянет».

Занимались потихоньку и толстые сырые сучья, они взрывались с треском, подбрасывая в небо пепел тетрадей. Ветер уносил сгоревшие листы, кроша их на мелкие кусочки, – черные птицы черных мыслей. А высоко над ними и вокруг – высокое чистое небо, солнце.

Боль в сердце от быстрого бега или от чего… не проходила. И все вокруг: небо, ветер, дым костра и ощущение чего-то такого, что «никогда!», – росло из этой боли. На сердце давила тяжесть. Хотелось выкрикнуть: «Никогда! Никогда!»

Алена поднялась с корточек.

«У меня за плечами – шестнадцать. Впереди же года и года. Буду строить, любить, увлекаться. Не умру никогда! Никогда! Впереди еще столько радости: и костер, и весна, и звезда! Никогда не узнаю старости! Не умру – никогда! Никогда!»