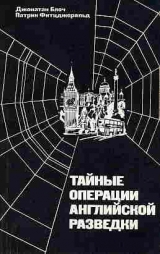

Текст книги "Тайные операции английской разведки: Ближний и Средний Восток, Африка и Европа после 1945 года"

Автор книги: Джонатан Блоч

Соавторы: Патрик Фитцджеральд

Жанры:

Военная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)

3) Помогать глубже уяснять ценности демократического [53] образа жизни, которому «угрожает международный коммунизм». Грин в два раза увеличил число кинопроекторов и громкоговорителей для ведения официальной пропаганды, организовал в деревнях 500 радиоприемных пунктов и назначил контролера за ведением радиопередач в чрезвычайных условиях. При поддержке руководства радио Малайи контролер имел возможность увеличивать объем пропагандистских радиопередач. Для поощрения дезертирства награды за переход на сторону правительственных войск были увеличены на 30%, отделу специальных операций выделялись большие суммы денег для оплаты информаторов и выпуска листовок, направленных на подрыв морального духа повстанцев.

Контакты между отдельными повстанческими группами были эпизодическими, так как они располагались в джунглях. Их единственным источником информации являлись гражданские служащие, большое число которых было завербовано отделом специальных расследований. Отдел использовал стандартную процедуру для осуществления вербовки: как только объект был подобран, начинался сбор информации о его участии в нелегальной деятельности. Затем будущий агент подвергался аресту и ему предъявлялись собранные отделом компрометирующие материалы. Редко требовался небольшой дополнительный нажим для достижения успешной вербовки. Для отдела наиболее полезной информацией были сведения о размещении пунктов связи, тайников, складов для хранения продовольствия и вооружений, сведения об источниках снабжения, финансах, а также характеристики на лидеров повстанцев.

Успешно применялся следующий тактический прием: на опушках джунглей тщательно обыскивали лиц, покидавших деревни. Нередко обнаруживали приготовленные для повстанцев продукты, изъятие которых обрекало тех на голод. Обычно быстро раскрывались такие хитрости, как набитые рисом велосипедные рамы. Поскольку положение повстанцев становилось все более трудным, они начали сами выходить из джунглей в поисках пищи. Многие из них обнаруживали, что в деревнях, где можно было бы раздобыть провизию, устроены засады, а большинство жителей выдворены из своих домов и по так называемому плану создания «стратегических поселений» перемещены в специальные места.

Отделу специальных расследований большую помощь оказал один из наиболее способных вербовщиков – Эван Дейвис: одно время он служил телохранителем у Черчилля, участвовал в борьбе с малайскими повстанцами. Дейвису было дано специальное задание обезвредить одного из наиболее активных лидеров повстанцев, Го Пенг Тума, который командовал группой, контролировавшей район Джахор на юго-западе Малайи. Все предыдущие попытки освободить этот [54] район успеха не приносили. Дейвису удалось завербовать одного из самых доверенных лиц Го, некоего Рейвена. Рейвен сообщил данные о находившемся глубоко в джунглях лагере Го, который в результате авиационного налета был уничтожен, а Го убит. Дейвис вернулся в Великобританию, где работал в африканском отделе британской контрразведки МИ-5.

Малайя явилась также первым испытательным полигоном для действий Специальной воздушно-десантной службы в мирное время. В 1950 году эскадрон «М» 21-го полка САС был направлен для участия в корейской войне, но после того как его роль взяли на себя американские «зеленые береты», он был переведен в Малайю. Первоначально САС использовалась для оказания помощи полевой полиции в патрулировании подходов к джунглям и охране населенных пунктов. С расширением военных действий САС стала важным инструментом сбора разведывательной информации, особенно в северной Малайе. В районе Теменгор военнослужащие САС находились четыре года и были выведены только в 1957 году. Эскадрон САС прославился своей практикой, известной под названием «прыжки с деревьев». Отряд сбрасывали на парашютах в джунгли с расчетом, что купол парашюта застрянет в ветвях и это позволит солдатам спуститься на землю. Такие операции были прекращены после того, как стало известно, что в каждом десанте по крайней мере один солдат получал серьезную травму. Официально подразделения САС были выведены из Малайи в 1959 году, незадолго до окончательного прекращения антиповстанческой войны.

Но одно из подразделений САС оставалось в Малайе и после 1959 года. Согласно материалу, помещенному в журнале «Фар Истерн экономик ревью», в 1971 году правительство Малайи попросило его покинуть страну. Однако по другим источникам, летом 1971 года САС еще вела боевые действия на границе с Таиландом. Эти источники также утверждают, что САС действовала по обе стороны границы, где были активны малайские повстанцы и бойцы Организации за освобождение Паттани, представлявшей мусульманское сепаратистское движение. Британские солдаты на Кипре утверждают, что они видели мертвых солдат САС в самолете, заправлявшемся на Кипре, который летел из Пананга (восточная Малайя) в Великобританию. В 1975 году министр обороны Великобритании ушел от ответа на заданный ему в палате общин вопрос о том, находятся ли все еще подразделения САС в Малайе.

Победа англичан на полуострове Малакка расценивалась как престижная. Появился «британский вариант» теории борьбы с повстанческим движением, в основу которого был положен ряд простых принципов: во-первых, необходима лояльная и компетентная гражданская служба; во-вторых, простые и [55] скоординированные организационные меры для осуществления быстрых и решительных действий; и наконец, как подчеркнул Темплер, эффективный и надежный разведывательный аппарат. Ряд дополнительных факторов хотя и является важным, но считается характерным лишь для Малайи. Стремясь еще раз использовать свою теорию, британские эксперты, во главе которых стоял Роберт Томпсон {6}, позднее отправились в Южный Вьетнам в составе британской советнической миссии. Хотя предложения англичан и имели определенный вес, но они были приняты лишь частично, что, по их мнению, способствовало окончательному поражению американцев во Вьетнаме.

Африка создавала для Великобритании более сложные проблемы. Для англичан это не было прямой «борьбой с коммунизмом», и они не могли представить эту проблему именно в таком свете. Годы колониального правления породили движение за национальное освобождение, которому колониальные власти не могли найти противодействия. Американцы не были заинтересованы в сохранении колониальной системы, и англичанам рано или поздно предстояло предоставить колониям независимость. Стратегия Великобритании состояла в том, чтобы передать власть в руки местных правителей, имеющих сильную политическую базу, с симпатией относящихся к Западу, а также к проживающим в колониях англичанам, «не зараженных воинственным национализмом или коммунизмом». Правительство Великобритании надеялось убедить новых правителей в странах, получивших независимость, оставить в административном аппарате чиновников колониальной службы из числа англичан. Для всей Африки число таких лиц составило бы около 20 тысяч человек, которые были бы заранее проверены английской контрразведкой МИ-5. Ожидалось, что назначение специально подобранных африканцев на руководящие посты в британских компаниях, действовавших на континенте, и контроль со стороны англичан над экономической помощью будут содействовать тому, что развитие африканской промышленности пойдет по нужному руслу. В то же время будет создаваться впечатление, что правительства африканских стран самостоятельно создают свою индустрию. Колониальные службы безопасности и разведки создали ряд организаций для наблюдения за так называемым переходным периодом. [56]

В основе колониальной философии лежало мнение о том, что предоставление образования африканцам создаст больше проблем, чем разрешит их, так как африканцы считались низшей расой. Тем не менее британские власти приняли решение учредить ряд университетов и колледжей, преподавательские кадры для которых тщательно отбирались. В них африканцам должны были прививать административные и управленческие навыки и убедить в необходимости сотрудничества с белыми колонистами. Таким образом, попытки англичан создать в Африке руководящие кадры, не зараженные идеями национального освобождения, были желанием повернуть историю вспять.

В центральной и восточной частях континента проживало большое число белых колонистов, которые придерживались твердой линии в деле защиты своего привилегированного положения. Это создавало серьезную проблему для британского правительства, которое в основном симпатизировало белым поселенцам и не хотело ущемлять их интересов. Не последнюю роль в этом играло общественное мнение в самой Англии. Пример такой дилеммы можно найти в мемуарах Гарольда Макмиллана, где он приводит мнение одного из губернаторов колоний, фамилия которого не называется, о том, что, хотя его африканские министры не будут готовы к управлению страной еще примерно дюжину лет, отказ в предоставлении колониям независимости вызовет необходимость подавлять политические беспорядки и сажать местных лидеров за решетку. При таких обстоятельствах нельзя осуществлять «подготовку» национальных кадров и вкладывать инвестиции для обеспечения экономической стабильности.

Полицейские силы большинства колоний были созданы по образцу королевской полиции Северной Ирландии в виде полувоенных формирований, обученных владению огнестрельным оружием и способных осуществлять военные операции. Получение от отделов специальных расследований упредительной информации о возможных волнениях, а также точных сведений об их организаторах позволяло сравнительно небольшим полицейским подразделениям контролировать местные конфликты. Отделы специальных расследований брали под наружное наблюдение любое лицо, которое нарушало или могло нарушить статус-кво. В число объектов наблюдения попадали и религиозные деятели, хотя в послевоенные годы основное внимание уделялось возникающим в колониях партиям и профсоюзам. Одетые в гражданское платье офицеры отделов специальных расследований вели записи на собраниях, обращая особое внимание на агитацию к совершению «незаконных актов». Для тех, кто переступал установленные границы, в распоряжении властей находился целый ряд законов, которые обеспечивали подходящие предлоги для [57] ареста. Политическая деятельность и работа по «обеспечению безопасности» в колониях были настолько тесно увязаны между собой, что, когда губернатор по рекомендации отдела специальных расследований запрещал одну местную политическую группировку, он нередко активно поддерживал другую. Однако операции по «обеспечению безопасности» выходили за указанные выше рамки. Так, бывший офицер отдела специальных расследований из Ньясаленда рассказал, что в сферу их наблюдения входила также и церковь. «Религия в странах Центральной Африки являлась альтернативой политике. Местным лидерам она позволяла реализовать некоторые честолюбивые устремления. В Малави мы держали под наблюдением различные религиозные секты с момента их возникновения и не упускали из виду иностранные организации, особенно американские, которые были готовы оказать поддержку оппозиционным сектам. Главная церковь Малави – миссионерская шотландская церковь заняла независимую позицию и поэтому считалась «прогрессивной». Мы осуществляли за ней тщательное наблюдение. Под контролем церкви находился ведущий университет страны. Церковь также вела работу во многих племенах и поэтому была хорошим источником получения необходимой информации».

Церковь, особенно в Ньясаленде, активно участвовала в национальной борьбе. Многие бывшие воспитанники миссионерских школ оказались во главе национального движения, и если бы церковь лишила их своей поддержки, она вызвала бы недовольство со стороны своих бывших воспитанников. Но многие церковные служители искренне верили в возможность получения независимости сверху и нередко выступали в качестве сдерживающей силы. Тем не менее, их симпатии, как бы умеренно они ни выражались, не снискали им любви со стороны отделов специальных расследований. Так, бывший сотрудник колониальной гражданской службы Чарльз Джеффрис указывает: «Задача осуществления мероприятий против подрывной деятельности затруднялась тем, что недоброжелатели нередко втемную использовали лояльных людей как своих агентов». Те и другие находились под наблюдением, и на их жалобы давался стандартный ответ: «Если вы не нарушаете закон, вам нечего бояться».

Велось активное наблюдение и за профсоюзами. Порожденный «холодной войной» раскол международного профсоюзного движения тоже вызвал значительные проблемы: разделение произошло между проамерикански настроенной Международной конфедерацией свободных профсоюзов (МКСП) и Всемирной федерацией профсоюзов (ВФП). Обе эти организации субсидировали поездки за границу африканских профсоюзных активистов. Отделы специальных расследований следили за тем, чтобы эти субсидии по возможности [58] не были связаны с тем, что нежелательно для колониальных властей. «Было также необходимо установить, какую профсоюзную политику будут вести МКСП и ВФП», – писала газета «Монд».

Нередко оказываемое американцами через МКСП влияние вызывало раздражение у администрации колоний, как и действия ВФП. Соревнуясь с ВФП в плане завоевания симпатий африканцев, МКСП зачастую приходилось поддерживать местные организации, выступавшие за достижение национальной независимости. Это заставляло отделы специальных расследований с подозрением относиться к визитам в Африку их представителей, брать их под активное наблюдение.

Количество объектов, представлявших интерес, было довольно большим, и поэтому некоторая работа выполнчпась вне отделов специальных расследований. Все местные органы колониальной администрации составляли политические разведывательные доклады. От офицеров полиции также требовались доклады для отделов специальных расследований. В Танганьике {7} разнообразие представленных докладов было настолько велико, что штаб-квартира полиции разослала секретный циркуляр, в котором давались инструкции о том, как лучше готовить сообщения. В циркуляре содержались такие «полезные советы», как, например: «Если агент передал вам совершенно секретный документ и не проявляет беспокойства о том, держите вы его у себя полчаса или несколько дней, вполне вероятно, что документ фальшивый и составлен самим агентом. Наоборот, если агент проявляет беспокойство по поводу сохранности документа и требует вернуть его с минимальной задержкой, по всей вероятности, документ подлинный».

Даже простым правительственным служащим, например медицинскому персоналу, предписывалось оказывать помощь отделам специальных расследований. Как вспоминает сотрудник колониальной администрации, связанный с «обеспечением безопасности» на Занзибаре: «Если активист национального движения получал травму и его помещали в госпиталь, обслуживающий персонал и врачи должны были наблюдать за ним и записывать лиц, посетивших больного». Местные политические лидеры любили подолгу беседовать с правительственными чиновниками о деятельности своих противников, и их беседы находили должное отражение в еженедельных разведывательных донесениях. Врачи и учителя из числа местного населения нередко в разговорах с сотрудниками отделов специальных расследований принимали их за простых служащих полиции, и их знания внутренней жизни местных общин находили у этих сотрудников высокую оценку. Осведомителям [59] регулярно выплачивались деньги за предоставляемую информацию и за работу по противодействию партийным функционерам. Оплата за информацию была невысокой, так как уровень жизни в большинстве африканских колоний являлся очень низким. Отдел специальных расследований района Нгонг Кении располагал на такие цели всего 750 фунтами стерлингов, и их было в общем достаточно. Большая часть получаемой информации лишь не намного превосходила обычные сплетни, и мастерство специалистов отделов специальных расследований состояло в том, чтобы оценить надежность ее источников.

Платные осведомители были крайне ненадежны, они нередко приукрашивали свои сообщения, чтобы получить за них более высокую плату. Один из бывших офицеров разведки рассказал почти невероятную историю о том, как осведомителю удалось продать одну и ту же информацию отделу специальных расследований, военной разведке и полиции. Поскольку три органа по-разному сообщали об одних и тех же событиях, это приводило к печальным результатам. Однако указанные аномалии обнаружились только тогда, когда стал координироваться процесс сбора и оценки информации.

Информация, собираемая в каждой колонии отделами специальных расследований, направлялась в Комитет по вопросам безопасности, который в колониях именовался по-разному, но имел одни и те же функции. Его задачи изложены в инструкции для Комитета по координации разведывательной деятельности Ганы:

1. Обеспечить возможность обмена информацией, представляющей политический или оперативный интерес, между армией, административными органами и полицией.

2. Координировать разведывательную деятельность армии, администрации и полиции, обеспечивая использование надежных и недублированных информационных каналов.

3. Давать рекомендации относительно методов распространения информации.

Для «обеспечения безопасности» колониальная администрация имела в своем распоряжении целый ряд законов. Если какой-то местный гражданин причиняет особое беспокойство, «не имеет значения, каким образом избавляются от него. Самое главное – сделать это до того, как он причинит еще больше неприятностей. Его можно арестовать, например, за езду на велосипеде без света и еще за что-нибудь». На одной из территорий для офицеров полиции был издан подробный конфиденциальный циркуляр. Он состоял из семи вопросов, ответы на которые должны были снять сомнения относительно того, когда можно арестовывать оратора – национального деятеля, выступавшего на митинге, и какое обвинение ему лучше всего предъявить. [60]

Часто юридическое обоснование ареста было очень неубедительным. В 1955 году колониальная администрация Северной Родезии приняла решение запретить журнал «Африка и колониальный мир». Администрацию особенно раздражало напечатанное в журнале сообщение о волнениях в долине Гвембе. Хотя были приняты меры для направления всего тиража этого номера журнала в Южную Родезию, где его еще не запретили, штаб-квартира Африканского национального конгресса могла получить его по почте. Для конфискации журнала полиция провела обыск на квартире Кеннета Каунды, лидера Африканского национального конгресса. Они предъявили Каунде ордер на обыск и приказали ему отправиться в штаб-квартиру конгресса. Согласно заключению полиции, во время обыска были обнаружены «красные памфлеты». Дома у Каунды его жена Бетти, обеспокоенная тем, что полиция может найти и другие памфлеты, спрятала их в большом горшке на кухне, накрыв сверху пустым мешком. Но полиция следила за домом, и, когда офицеры полиции вернулись назад с ее мужем, они направились прямо на кухню, где и обнаружили ряд изданий. За хранение запрещенной литературы Каунда и Нкумбула (известный африканский лидер) были заключены в тюрьму со строгим режимом сроком на два месяца. Памфлеты были расценены судебными властями как «дешевые, позорные и скандальные издания». Заключение в тюрьму оказало значительное влияние на снижение политической деятельности Гарри Нкумбулы.

Наиболее полезным законодательным актом для сбора разведывательной информации был принятый в каждой территории указ об обществах. Поскольку по этому указу каждое местное отделение партии должно было быть зарегистрировано, власти имели довольно точное представление о ее политическом руководстве. Отделы специальных расследований часто посылали своих людей под видом офицеров полиции для проверки полученной информации. Если сменялся секретарь местного отделения партии, это давало им хороший предлог для беседы с его преемником. Любая попытка запретить партию нередко встречала сильное сопротивление со стороны отдела специальных расследований, который считал, что гораздо сложнее держать под наблюдением нелегальную партию. Используя указ об обществах, губернаторы колоний имели возможность запрещать партии как на местном, так и на национальном уровне. В 1957 году Африканский национальный союз Танганьики не мог функционировать в 10 районах, ввиду отказа властей зарегистрировать его отделения. В 1959 году во время чрезвычайного положения в Танганьике губернатор смог объявить нелегальными все отделения Африканского национального конгресса Замбии на основании указа об обществах на этой территории. [61]

Еще одной возможностью контролировать политическую деятельность являлась выдача разрешений на проведение политических собраний. Незадолго до полного запрещения Африканского национального конгресса Замбии Каунде не разрешили проводить митинг в Лусаке. Открыто выражая свое несогласие с этим, Кеннет Каунда объявил о начале кампании неповиновения.

Возможно, одной из самых серьезных попыток сокрушить политическое движение с помощью политических методов явилось дело Джомо Кениаты в Кении. Вскоре после введения чрезвычайного положения в стране Кениата был арестован вместе с другими национальными лидерами. После весьма спорного суда его приговорили к тюремному заключению. По словам известного британского радиокомментатора, работавшего в то время в Кении, власти намеревались полностью вычеркнуть имя Кениаты из сознания людей: «Англичане решили вести себя так, как будто Кениаты вообще никогда не существовало. Они пытались сделать его «мифом». Его дом был сожжен, а земля разделена. Когда он отбыл срок тюремного заключения, его содержали под стражей в суровом пустынном отдаленном районе. Англичане действовали так, будто Кениаты уже не было в живых. Его имя никогда не упоминалось во время дебатов в законодательном совете».

Время опрокинуло расчеты англичан. Кениату, подобно архиепископу Макариосу на Кипре, не забыли, его имя стало символом сплочения национальных сил страны.

Пытаясь сдержать проявление национальных устремлений, правительство Великобритании искало такое политическое урегулирование, которое было бы в некотором смысле привлекательным для африканцев. Отношение населения Англии к путям решения африканских проблем и подозрительность африканцев к действиям правительства Великобритании ограничивали выбор вариантов действий. Поэтому властям пришлось прибегать к тактике предоставления скрытой поддержки соответствующим политическим движениям.

Офицер Специальной воздушно-десантной службы Дэвид Стерлинг, получивший за свои военные «подвиги» кличку «майор Фантом», закончил войну с хорошей репутацией. В 1949 году он начал осуществлять в Африке свое мероприятие – создавать общество «Каприкорн». В качестве символа общества была выбрана зебра с белыми, черными и коричневыми полосами, чтобы подчеркнуть его многорасовый характер.

Стерлинг прибыл в Африку в конце войны. Его оптимизм строился на убеждении в том, что континент богат и «все можно взять голыми руками». Вместе с братом Биллом он организовал фирму под названием «Стерлинг – Асталди», которая занималась строительством дорог в Танганьике. Стерлинг был [62] поражен расизмом своих соотечественников – белых поселенцев: аристократ по происхождению, он верил, что положение человека должно определяться его образованием и состоянием, а не цветом кожи.

Свою программу Стерлинг начал с проработки идеи создания федерации Северной и Южной Родезии и Ньясаленда, чтобы привлечь туда капиталовложения. Федерацию он намеревался впоследствии расширить до Соединенных Штатов Африки. Тогда же им было объявлено об учреждении «Каприкорна», эта идея получила большую рекламу. Ее смысл состоял в том, что белые отказываются от открытой дискриминации, если черные согласятся с ограничением своих политических прав. Первым публичным документом общества явилась «декларация Каприкорна». В 1952 году, когда она была обнародована, Филип Митчелл, бывший губернатор Кении и Уганды, назвал ее «чистым апартеидом в сахарной оболочке».

С самого начала своего существования «Каприкорн» получал поддержку со стороны министерства по делам колоний и министерства по отношениям между странами Содружества, 8 февраля 1952 года Стерлинг встретился с представителями обоих министерств и получил подробную консультацию относительно создания этого общества в Африке. Он поддерживал тесные контакты с министром по делам колоний Аленом Ленноксом-Бойдом, который обменивался со Стерлингом письмами и давал ему советы политического характера относительно «Каприкорна». «Я полагаю, что для достижения целей «Каприкорна», с которыми я согласен, следует действовать быстро и энергично, поскольку будут усиливаться требования о предоставлении африканским странам самоуправления, будет расширяться коммунистическая пропаганда, доказывающая, что концепция многорасового общества есть не что иное, как империалистический маневр, призванный затруднить получение Африкой самоуправления. «Каприкорн» должен выдвигать такие идеи, которые были бы для африканцев более привлекательны, чем африканский национализм или коммунизм».

Уильям Горелл-Бернс, помощник заместителя министра, следующим образом высказался о помощи, которую они предоставляли «Каприкорну»: «Обычно время от времени мы встречались с Дэвидом Стерлингом. Он отстаивал идею многорасового общества и как раз об этом мы и говорили. Мы оба выступали за более широкое участие в делах «Каприкорна» и выделение больших средств на предоставление африканцам образования. Политическое развитие по-прежнему шло довольно медленно, поэтому мы хотели, чтобы была усилена деятельность в этом направлении. Однако много средств мы не могли выделять. Мы направляли послания губернаторам колоний относительно деятельности «Каприкорна». Общество [63] опубликовало книгу «Новая надежда в Африке», которую мы послали всем губернаторам. Министерство по делам колоний, например, попросило Эвелина Бэринга (губернатора Кении) дать знать, не возвращается ли в Кению какой-либо африканец, заслуживающий нашей заботы о нем. Мы старались наладить связи между различными расами».

Все деньги «Каприкорну» поступали в основном из британских и американских источников: некоторые английские компании, включая банкирский дом «Клайнуорт Бенсон» и Объединенную африканскую компанию, направляли «Каприкорну» свои денежные чеки; по другую сторону Атлантики фонд Форда, «Тайм-Лайф», Рокфеллеры и горная корпорация «Амэкс» переводили деньги через организацию «Американские друзья африканского общества «Каприкорн».

Основная деятельность общества была направлена на создание комитетов по делам гражданства, которые в пяти английских колониях Африки проводили регулярные встречи для обсуждения идей «Каприкорна». Данные комитеты создавали молодежные клубы, организовывали дебаты и вели кампании против «расовой дискриминации». По словам одного из организаторов «Каприкорна», то был «расцвет белого либерализма в Африке». Однако такие «серьезные будуарные дебаты» не могли устранить расового разделения. Муса Амалимбэм, умеренный по взглядам кениец, считал, что весь этот либерализм заканчивается у входной двери, когда вы говорите до свидания своему белому хозяину.

Люди, которых увлекли идеи «Каприкорна», принадлежали к верхушке белых поселенцев. К наиболее активным членам общества «Каприкорн» относились адвокаты, врачи, архитекторы, значительное число белых фермеров также входило в его состав. В английских колониях Африки неодинаково воспринимались лозунги «Каприкорна». В Танганьике и Ньясаленде, где африканское национальное движение активно боролось против общества, слово «каприкорнист» являлось синонимом слова «доносчик». В Южной Родезии и Кении общество привлекло в свои ряды многих лиц из числа местных лидеров, которые стали впоследствии известными политическими деятелями.

Вершиной политического успеха Стерлинга стала салимская конференция, организованная в 1956 году на берегу озера Ньяса в Салиме. На конференции присутствовали делегаты из всех колоний, которые обсудили основные положения так называемого «договора», в котором они торжественно клялись бороться за «общество, свободное от дискриминации».

Однако «Каприкорн» уже начал терять свою популярность, так как местные лидеры понимали его замаскированный расистский характер. От Танганьики на конференции, например, [64] присутствовала малочисленная делегация, поскольку Националистическая партия Танганьики и Африканский национальный союз Танганьики к тому времени уже отошли от Стерлинга и активно боролись с «Каприкорном». Такое же положение сложилось и в Ньясаленде. Стерлинг понимал, что это конец его планов, связанных с «Каприкорном». Он надеялся, что дал организации «достаточный разгон» и теперь она будет двигаться «под собственными парами». Этого не произошло. Будучи морально и физически истощенным, он ушел с поста председателя «Каприкорна».

После салимской конференции «Каприкорн» столкнулся с новой проблемой. Общество не являлось политической организацией, однако претендовало на политическое влияние. Пока Стерлинг возглавлял «Каприкорн», он выступал за то, чтобы прагматически настроенные политические деятели из числа белых переселенцев приняли идеи «Каприкорна» и не стремились придать ему политическую окраску. После ухода Стерлинга «Каприкорн» несколько раз пытался принять участие в избирательных кампаниях, но всегда терпел поражение.

Неудачные попытки «Каприкорна» добиться успеха на выборах вынудили его отойти от политической деятельности и заняться организацией обучения взрослого африканского населения, чтобы сохранить какое-то влияние в Африке. Были открыты колледжи в Кении и Южной Родезии, которые имели целью предоставлять африканской верхушке образование в духе идеалов «Каприкорна». Позднее эти колледжи были преобразованы в обычные учебные заведения.

В конечном счете «Каприкорн» потерпел неудачу, так как его члены не смогли бросить на выборах сколько-нибудь серьезного вызова ни белым поселенцам, ни черным представителям национально-освободительного движения. В среде белых поселенцев обществу не удалось составить конкуренции новым политическим партиям, которые более прагматично отзывались на потребности последних стадий деколонизации. К началу 60-х годов от «Каприкорна» остался только его лондонский офис, который было решено преобразовать в благотворительное учреждение, занимающееся предоставлением общежитий приезжающим в Лондон африканским студентам.

Поскольку политические репрессии и экономическое неравенство в Африке сохранились, представлялась неизбежной вспышка военных действий между местным населением и колониальными властями. Кажется удивительным, что англичанам пришлось вести только одну войну с африканцами, а именно войну с повстанцами в Кении.

![Книга Теннис на футбольном поле [Играя в теннис с молдаванами] автора Тони Хоукс](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-tennis-na-futbolnom-pole-igraya-v-tennis-s-moldavanami-240311.jpg)