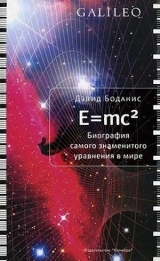

Текст книги "E=mc2. Биография самого знаменитого уравнения мира"

Автор книги: Дэвид Боданис

Жанры:

Физика

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 20 страниц)

Введение в специальную теорию относительности

В книге Russell Stannard «The Time and Space of Uncle Albert» [213]213

«Пространство и время дядюшки Альберта» ( англ.).

[Закрыть](London: Faber and Faber, 1989) описывается череда насмешливых разговоров, которые добрый дядюшка Альберт ведет со своей сверхсовременной племянницей Геданкен. Она рекламируется как предназначенная для подростков и даже младших школьников, однако в качестве начального чтения прекрасно подходит и для взрослых. Выходившая во множестве изданий книга Джорджа Гамова (George Gamow) «Mr. Tompkins in Wonderland» [214]214

«Мистер Томпкинс в Стране чудес» ( англ.).

[Закрыть]отличается подходом не менее приятным. Вместо того, чтобы анализировать связанные с уравнением Эйнштейна «как» и «почему», Гамов, во всяком случае поначалу, просто помещает воображаемого и напрочь сбитого с толку банковского клерка в обстановку, которую описывают теория относительности и иные физические теории. (Книга Гамова была переработана – см. Russell Stannard «The New World of Mr. Tompkins» [215]215

«Новый мир ми ( англ.). стера Томпкинса»

[Закрыть][New York: Cambridge University, 1999]). Julian Schwinger в его «Einstein’s Legacy: The Unity of Space and Time» [216]216

«Наследие Эйнштейна: Единство пространства и времени» ( англ.).

[Закрыть](Basingstoke, England: Freeman, 1986) поднимается на одну ступень выше, давая ясное и красноречивое описание теории относительности и уравнения Эйнштейна; очень хороши также работы Wald и Geroch, упоминаемые на с.190.

Ньютон

Из множества биографий Ньютона я начал бы с A. Rupert Hall «Isaac Newton: Adventurer in Thought» [217]217

«Исаак Ньютон: Искатель приключений в сфере мышления» ( англ.).

[Закрыть](New York: Cambridge University Press, 1992). Составленная Нортоном критическая антология «Newton: Texts, Backgrounds, Commentaries» [218]218

«Ньютон: Тексты, предпосылки, комментарии» ( англ.).

[Закрыть]ред. I. Bernard Cohen и Richard S. Westfall (New York: Norrton, 1995), содержит многочисленные выдержки из написанного Ньютоном, а также из посвященной ему литературы двадцатого века – от Кейнса и Койре до Вестфалла и Шаффера. Это самое лучшее руководство для тех, кто хочет пойти дальше.

Внутри атома (главы 8 и 9)

Читая посвященное Резерфорду четырнадцатистраничное эссе Ч. П. Сноу из его книги C. P. Snow «Variety of Men» [219]219

«Разнообразие людей» ( англ.).

[Закрыть](London: Macmillan, 1968), вы словно слышите сообщаемый вам на ухо рассказ о том, что в действительности происходило в те славные дни в лаборатории Кавендиша. Слышите, как Резерфорд, когда кто-то говорит ему, что он неизменно находится на гребне волны, не без рисовки заявляет: «Ну, в конце концов, я же эту волну и поднял, не так ли?». Но слышите и голос его потаенной неуверенности в себе, когда он, говоря о необходимости финансовой поддержки определенных заокеанских фондов, вдруг выпаливает: «Если бы не они, не было бы и меня».

Прочитав Сноу, попробуйте перейти к книге A. S. Eve «Rutherford» (London: Macmillan, 1939), – из нее вы узнаете о тех ранних днях много нового. Несмотря на лишенное особой изобретательности название, книга Mark Oliphant «Rutherford» (New York: Elsevier, 1972) это оригинальная и сильная вещь – вы узнаете из нее о гневе, а затем и смущенных полуизвинениях Резерфорда, понявшего вдруг, что созданная им лучшая исследовательская лаборатория мира начинает медленно разваливаться – и не в малой мере по причине изъянов собственной его натуры. Олифант был одним из последних многообещающих учеников Резерфорда, человеком, который все-таки заставил Бриггса начать осуществление проекта по созданию в США атомной бомбы и умер незадолго до своего девяностолетия, – за несколько недель до того, как эта книга была отправлена в типографию, – успев совершить славную послевоенную карьеру, включавшую и десятилетия борьбы с разработкой и распространением ядерного оружия.

Книга Andrew Brown «The Neutron and the Bomb: A Biography of Sir James Chadwick» [220]220

«Нейтрон и бомба: Биография сэра Джеймса Чедвика» ( англ.).

[Закрыть](New York: Oxford University Press, 1997) уместно нейтральна – ведь речь в ней идет о человеке, открывшем нейтрон. Молодость Чедвика рассматривается в этой книге достаточно подробно для того, чтобы мы могли понять, как этот спокойный человек оказался, в итоге, единственным, кто способен был противостоять и Оппенгеймеру, и Гроувзу, что и закрепило за ним ключевую роль в успехе «Манхэттенского проекта». Однако наибольшей удачей Олифанта является рассказ о том, как возникшее, в конце концов, ярое соперничество Чедвика и Резерфорда проявляло себя через посредство немилосердной, натянутой холодности, отличавшей отношения их жен.

Книга Лауры Ферми «Atoms in the Family» [221]221

«Атомы в семье» ( англ.).

[Закрыть](Chicago: University of Chicago Press, 1954) это рассказ жены Ферми о муже, иногда прибегавшем к ласково поддразниваему тону сестры Эйнштейна. Более подробно о научной истории и личности этого тихого и целеустремленного человека рассказывается в книге Emilio Segre «Enrico Fermi, Physicist» [222]222

«Энрико Ферми, физик» ( англ.).

[Закрыть](Chicago: University of Chicago Press, 1970). Прекрасное эссе Gerald Holton «Fermi's group and the recapture of Italy's place in physics» [223]223

«Группа Ферми – Италия вновь обретает почетное место в мире физики» ( англ.).

[Закрыть], опубликованное в сборнике «The Scientific Imagination» [224]224

«Воображение в науке» ( англ.).

[Закрыть](Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998), подробно рассказывает о работе римской исследовательской группы – и, в частности, о том, как Ферми нашел для себя всесильного чиновного покровителя, сыгравшего в этой работе немаловажную роль.

Как удалось Резерфорду и Ферми создать и поддерживать столь могучие исследовательские центры? Книга Edward Shils «Center and Periphery: Essays in Macrosociology» [225]225

«Центр и периферия: Заметки о макросоциологии» ( англ.).

[Закрыть](Chicago: University of Chicago Press, 1975) хорошо освещает стандартные социологические основания соответствующих процессов, между тем как статья J. H. Brown «Spatial variation in abundance» [226]226

«Обилие пространственных вариаций» ( англ.).

[Закрыть], Ecology, 76 (1995), pp. 2028-43 содержит интересную демонстрацию того, каким образом не очень сильный нажим со стороны конкурентов дает превосходные результаты в том, что касается возникновения новых видов деятельности. В книге Terence Kealey «The Economic Laws of Scientific Research» [227]227

«Экономические законы научных исследований» ( англ.).

[Закрыть](New York: St. Martin's Press, 1996) используется подход до странного занятный, в ней показывается, к примеру, каким образом фармацевтические компании и другие научно-исследовательские группы постоянно выигрывают, нанимая перворазрядных ученых, полагающих, что им предстоит выполнять оригинальную работу, между тем, как используют их просто для толкового отсеивания зерен от плевел в существующей научной литературе.

Книга Ruth Lewin Sime «Lise Meitner: A Life In Physics» (Berkeley: University of California Press, 1996), отличающаяся оправданно сильной феминистской направленностью, рассказывает о росте Майтнер как ученого; см. также первоклассное эссе о Майтнер, опубликованное Sallie Watkins в сборнике «A Devotion to Their Science», ред. Marlene F. и Geoffrey W. Rayner-Canham (Toronto: McGill-Queen's University Press, 1997). Это идеальное дополнение к короткому рассказу самой Майтнер «Looking Back» Bulletin of the Atomic Scientists, 20 (Nov. 1964), pp. 2–7. Автобиография Отто Фриша: Otto Frisch «What Little I Remember» (New York: Cambridge University Press, 1979) дает прекрасное представление об этом милейшем человеке. В книге Richard Posner «Aging and Old Age» [228]228

«Старение и старость» ( англ.).

[Закрыть](Chicago: Univeristy of Chicago Press, 1995) содержится свежий взгляд на «невозвратные издержки», сопровождающие длительную карьеру ученого.

Создание бомбы (главы 10–13)

В 1943-м вооруженные охранники, служившие в армии Соединенных Штатов, проявили бы значительный личный интерес ко всякому постороннему лицу, попытавшемуся скопировать лекции, которые Роберт Сербер читал ученым, только-только появляшимся в Лос-Аламосе, ибо лекции эти содержали обзор всего, что было к тому времени известно о возможности создания атомной бомбы. Ныне копии этих лекций можно без особых хлопот прочесть в книге Robert Serber «The Los Alamos Primer» (Berkeley: University of California Press, 1992). Помимо лекций, в ней содержатся великолепные комментарии и воспоминания Сербера. Это идеальное чтение для каждого, кто хочет проникнуться настроениями работавших в Лос-Аламосе людей.

Лучшим источником сведений об Оппенгеймере является книга «Robert Oppennheimer: Letters and Recollections», ред. Alice Kimball Smith и Charles Weiner (Palo Alto, Calif: Stanford University Press pbk 1995; orig. Harvard University Press, 1980). Письма его замечательно откровенны: краткие мгновения интеллектуальной радости сменяются в них самобичеванием – разумеется, они не обходятся и без рисовки в самых разных ее видах. Драматическое повествование о том, как Оппенгеймеру и Лоуренсу удалось преодолеть их взаимную опасливость и стать лучшими друзьями, – чтобы затем обратиться в усталых, впавших в смятение врагов, – содержится в книге Nuel Phar Davis «Lawrence and Oppenheimer» (London: Jonathan Cape, 1969). Ставшие бестселлером воспоминания Ричарда Фейнмана «Вы, разумеется, шутите, мистер Фейнман» это живое и глубоко личное повествование; книга James Gleick «Genius: Richard Feynman and Modern Physics» [229]229

«Гений: Ричард Фейнман и современная физика» ( англ.).

[Закрыть](New York: Pantheon, 1992) это куда более полный рассказ о том, что пришлось пережить в Лос-Аламосе Фейнману и другим ученым.

Самый полный рассказ об американском и немецком проектах содержится в книге Richard Rhodes «The Making of the Atomic Bomb» (New York: Simon amp; Schuster, 1986), ставшей заслуженным лауреатом «Национальной книжной премии». Подслушивание – дело постыдное, но приятное, и книга «Hitler's Uranium Club: The Secret Recordings at Farm Hall» под редакцией и с комментариями Jeremy Bernstein (Woodbury, N.Y.: American Institute of Physics, 1996) дает нам расшифровку записей подслушанных разговоров, которые вели Ган, Гейзенберг и другие интернированные немецкие ученые в те шесть долгих месяцев, которые они провели в не лишенном приятности плену. Комментарии Бернстайна дают очень ясные представления об их научных и личных историях. Книга Samuel Goudsmit «Alsos: The Failure in German Science» (London: Sigma Books, 1947; reissued Woodbury, N.Y: American Institute of Physics, 1995), местами не очень точна, однако она представляет собой пикантный персональный рассказ главы миссии США, направленной перед окончанием войны в Европу для сбора информации – и для отлова немецких ученых.

«Physics and Beyond: Encounters and Conversations» (London: Allen amp; Unwin, 1971) – это рассказ самого Гейзенберга о его жизни и основных моментах, в которых происходило разветвление его интеллектуальных интересов. Книга David Cassidy «Uncertainty: The Life and Science of Werner Heisenberg» (Basingstoke, England: Freeman, 1992) многое добавляет к этому рассказу. Хотя бы из честности следует упомянуть и о книге Thomas Powers «Heisenberg's War: The Secret History of the German Bomb» [230]230

«Война Гейзенберга: Тайная история немецкой бомбы» ( англ.).

[Закрыть](London: Jonathan Cape, 1993), в которой излагаются взгляды, отличные от моих; основные ее положения были серьезно оспорены в обширной рецензии Ричарда Пайерлса, приведенной в его Richard Peierls «Atomic Histories» (New York: Springer-Verlag, 1997), pp. 108-16; равно как и в уже упомянутой книге Джереми Бернстайна, в которой приводится его рецензия, напечатанная в журнале Nature, 363 (May 27,1993), pp. 311-12, и в особенности в рецензиях журнала American Historical Review, 99 (1994), pp. 1715-17, и в книге Paul Lawrence Rose «Heisenberg and the Nazi Atomic Bomb Project: A Study in German Culture» [231]231

«Гейзенберг и нацистский проект атомной бомбы: Исследование культуры Германии» ( англ.).

[Закрыть](Berkeley: University of California Press, 1998).

Великолепный отчет о событиях в Норвегии содержится в книге самого Хаукелида – Knut Haukelid «Skis Against the Atom» (London: William Kimber, 1954, reissued), между тем как несколько коротких глав очень приятной для чтения книги Leo Marks «Between Cyanide and Silk: A Codemaker's Story 1941–1945» [232]232

«Между цианистым кальцием и шелком: История шифровальщика, 1941–1945» ( англ.).

[Закрыть](New York: HarperCollins, 1999), посвященных сплоченности проходивших в Лондоне подготовку норвежцев, способны многое добавить к пониманию причин их успеха. Посвященная усилиям, которые предпринимало Соединенное королевство, книга Richard Wiggan «Operation Freshman: The Rjukan Heavy Water Raid 1942» [233]233

«Операция «Новичок»: Рейд в Рьюкан для уничтожения тяжелой воды, 1942» ( англ.).

[Закрыть](London: William Kimber, 1986) содержит расшифровку стенограмм проводившихся в Норвегии судов над военными преступниками и рассказ о пленении лондонских молодых людей, посланных в эту студеную, смертельно опасную страну.

Решение американцев об использовании бомбы рассматривается с распространенной военно-стратегической точки зрения в книге Stephen E. Ambrose «Americans at War» [234]234

«Американцы на войне» ( англ.).

[Закрыть](New York: Berkeley Books, 1998), pp. 125-38; а с точки зрения административной – в книге Margaret Gowing «Britain and Atomic Energy 1939–1945» [235]235

«Британия и атомная энергия, 1939–1945» ( англ.).

[Закрыть](London: Macmillan, 1964). Однако наилучшей из всех мне представляется книга J. Samuel Walker «Prompt and Utter Destruction: Truman and the Use of Atomic Bombs Against Japan» [236]236

«Быстрое и полное уничтожение: Трумен и использование атомных бомб против Японии» ( англ.).

[Закрыть](Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press, 1997), в которой показывается в какой большой мере плохо подготовленного Трумена направляли и подталкивали его советники с их собственными бюрократическими, геополитическими и внутригосударственными интересами; а также сколь многие из тогдашних американских военных руководителей были напуганы согласным мнением этих советников о том, что атомная бомбардировка неизбежна.

Было ли такое решение оправданным или нет, то, о чем рассказывается в главе 19 книги Richard Rhodes «The Making of the Atomic Bomb», это необходимое напоминание о том, какими последствиями обернулись эти решения на земле в те два августовских утра; а граничащее с потерей речи нежелание многих послевоенных ученых обсуждать нравственные аспекты их работы над атомным оружием является центральной темой книги Robert Jay Lifton и Eric Markusen «The Genocidal Mentality: The Nazi Holocaust and Nuclear Threat» [237]237

«Менталитет геноцида: О нацистском холокосте и ядерной угрозе» ( англ.).

[Закрыть](London: Macmillan 1991)

Вселенная (Главы 14–16)

Пэйн

Здесь самым богатым источником является книга «Cecilia Payne-Gaposchkin: An Autobiography and Other Recollections», ред. Katherine Haramundanis (New York: Cambridge University Press, 2nd ed., 1996). См. также вдумчивое эссе George Greenstein «The Ladies of Observatory Hill» в его «Portraits of Discovery» (New York: Wiley, 1998). Интересные сравнения с взглядами более позднего поколения содержится в книге Vera Rubin «Bright Galaxies, Dark Matters» [238]238

«Яркие галактики, темные дела» ( англ.).

[Закрыть](Woodbury, N.Y.: American Institute of Physics, 1997), тогда как немного устаревшая, но превосходно читаемая George Gamow «The Birth and Death of the Sun: Stellar Evolution and Subatomic Energy» [239]239

«Рождение и смерть Солнца: Эволюция звезд и субатомная энергия» ( англ.).

[Закрыть](London: Macmillan, 1941) дает полезные впечатления и физике Солнца времен Пэйн.

Хойл и Земля

Фред Хойл – лучший писатель среди всех известных мне ученых высокого уровня. Читать его автобиографию – «Home Is Where the Wind Blows: Chapters from a Cosmologist's Life» (New York: Oxford University Press, 1997) – сплошное удовольствие. Из нее можно узнать, по какой причине его поколение подростков вынуждено было страдать, ходя в школу с самыми мокрыми в Йоркшире ногами (предыдущие поколения носили башмаки на деревянных подошвах, через которые вода проходила насквозь, следующее поколение получило ботинки, которые воду не пропускали, поколению же Хойла выпали на долю ботинки, пропускашие воду в себя и не выпускавшие наружу). Мы также узнаем из нее многое о лекторском стиле Дирака, о стиле мышления Эддингтона, об бедах, к которым приводили сверхсложные кембриджские экзамены, о достижениях, которые порождала наисправедливейшая система кембриджских стипендий, и получим, кроме прочего, и сведения о нуклеосинтезе, и сравнительных исследовательских стилях королевских военно-воздушных и военно-морских сил, об академической политике и о поразительной выносливости картонных автомобилей.

Если вас интересует более широкий контекст работы Хойла, обратитесь, опять-таки, к Timothy Ferris «Coming of Age in the Milky Way» (New York: William Morrow, 1988).

Чандрасекар

Kameshwar C. Wali «Chandra: A Biography of S. Chandrasekhar» (Chicago: University of Chicago Press, 1992) – великолепная биография, я особенно рекомендую вам те шестьдесят страниц ее «Эпилога», на которых приведены разговоры Вали с Чандра. Когда Чандра описывает Ферми («Дело было, разумеется, в том, что Ферми обладал способностью мгновенно углубляться в любую физическую проблему… в его глубочайшем чувстве законов физики. Движение межзвездных облаков с пронизывающими их силовыми линиями магнитного поля, напоминало ему вибрации кристаллической решетки, а гравитационная нестабильность спиральной ветви галактики, внушала мысль о нестабильности плазмы и приводила его к рассмотрению возможности ее стабилизации с помощью… магнитного поля»), он также описывает и самого себя, давая нам представление о том, каким может видеть мир столь мощный, способный к установлению взаимосвязей мозг. Я также рекомендую вам прочесть сборник статей самого Чандры «Truth and Beauty: Aesthetics and Motivations in Science» (Chicago: University of Chicago Press, 1987).

Помощь в дальнейшем проникновении в астрофизику вам может оказать многое множество текстов. Особенно хороша книга Fred Adams и Greg Laughlin «The Five Ages of the Universe: Inside the Physics of Eternity» [240]240

«Пять возрастов вселенной: Внутри физики вечности» ( англ.).

[Закрыть](New York: Free Press, 1999), охватывающая историю вселенной от ранних ее мгновений до очень, очень далекого будущего. Сборник работ Stephen Hawking «Black Holes and Baby Universes» [241]241

«Черные дыры и младенцы-вселенные» ( англ.).

[Закрыть](New York: Bantam, 1993) и увлекателен, и полон ироничной продуманности; что же касается читателей, которые привыкли полагаться на популяризаторские книги о науке, но находят их несколько расплывчатыми, я посоветовал бы им отказаться от этих книг и почитать такие блестящие вводные тексты как Theodore P. Snow «The Dynamic Universe: An Introduction to Astronomy» [242]242

«Динамичная вселенная: Введение в астрономию» ( англ.).

[Закрыть](St. Paul: West Publishing Company, several editions).

Общая теория относительности (Эпилог)

Лучшее из известных мне введений в эту науку является также и самым сжатым. Это книга Robert M. Wald «Space, Time, and Gravity: The Theory of the Big Bang and Black Holes» [243]243

«Пространство, время и гравитация: Теория Большого взрыва и черных дыр» ( англ.).

[Закрыть]. В одном ряду с ней стоит не менее превосходная Robert Geroch «General Relativity From A to B» [244]244

«Общая теория относительности от А до Б» ( англ.).

[Закрыть]. И Уолд, и Герох используют ясный геометрический подход, эти книги содержат множество схем и картинок, помогающих в понимании того, что в них сказано, поэтому человеку, не имеющему научной подготовки, читать их так же легко, как книгу по архитектурному проектированию – с той лишь разницей, что здесь речь идет о проектировании нашей вселенной.

Книга Kip Thorne «Black Holes and Time Warps: Einstein's Outrageous Legacy» (New York: Norton, 1994) намного длиннее, в ней иногда нетрудно сбиться с пути, утонуть в потоке биографических данных. Однако по большей части она отличается живостью, а к тому же Торн – подобно Уолду и Герозу, десятилетиями были ведущими в области общей теории относительности учеными. Если вас интересует продуманное описание наблюдавших солнечное затмение экспедиций 1919 года – и истинные мотивы, двигавшие Эддингтоном, – не пропустите 6 главу книги Чандрасекара «Truth and Beauty: Aesthetics and Motivations in Science».

Благодарности

Я не смог бы написать эту книгу в одиночку. Многое в ней обязано своим происхождением лекционному курсу «Интеллектуальный инструментарий», который я читал в Оксфорде, и который был задуман Роджером Оуэном и Ральфом Дарендорфом. В течение многих лет этот курс помогал выпестовать Ави Шлаим, а Пол Клемперер, прослушав одну из посвященных творческим усилиям лекций, сделал несколько весьма уместных замечаний, которые помогли расширить те аспекты этого курса, которые связаны с физикой.

После того, как был закончен первый черновой вариант книги, несколько моих друзей – Бетти Сью Флаувер, Джонатан Раусон, Мэтт Хоффман, Тара Лемми, Эрик Грюнвальд, Питер Крамер и Кэролайн Андервуд – были настолько добры, что прочли рукопись целиком. Я получил от них великолепные советы, многими из которых в дальнейшем воспользовался. Еще большую отвагу проявили сотрудники издательства «Уолкер-энд-Компани» Джордж Гибсон и Джекки Джонсон, раз за разом осыпавшие меня мудрыми замечаниями, которые помогли в огромной мере усовершенствовать эту книгу. Читателями ее, проверившими отдельные главы на предмет точности сообщаемых в них сведений или ответившими на мои конкретные вопросы, были Стивен Шейпин, Дан ван дер Ват, Шон Джонс, Боб Уолд, Том Сеттл, Малколм Паркерс, Ян Коган, Дэвид Найт, Уинстон Скотт и Фрэнк Джеймс. Ни один из них, разумеется, не несет ответственности за какие-либо уцелевшие в книге ошибки.

Особенно значительную помощь я получил от двух людей. Дуг Борден, с которым я вел долгие, неторопливые телефонные разговоры, помог мне понять, как наилучшим образом построить главы, посвященные «массе» и «энергии». Красноречивейшая из всех моих друзей Габриэлль Уолкер обсуждала со мной все особенности книги, открывая для меня мир честного сочинительства в разговорах, которые мы с ней многие месяцы вели во время весьма изысканных обедов. Особенно памятной стала для меня ночная прогулка по Сент-Джеймсскому парку, во время которой она объяснила, каким образом тихо разрастающийся хорал из «Страстей по Матфею» указывает путь, следуя коим я могу – после того, как история уравнения доберется до 1945 года, – уклониться от строго хронологического порядка изложения. Без этого книга дальше 13-й главы попросту не пошла бы.

Долгое время я не мог решить, какой уровень объяснений был бы наилучшим для основных глав книги. Питер Крамер оказался в особенности убедительным в его рекомендациях относительно того, что мне следует показать результаты использования уравнения, не вдаваясь в подробности относительно того, почему оно верно. Чтобы сделать это, я поместил самую суть тех объяснений, без которых обойтись невозможно, в основной текст, добавил чуть большее их число в примечания, а затем разместил еще большее – в особенности тех, что связаны с математикой, – на интернетовском сайте davidbodanis.com. Мне нравится сама идея того, что книга не является больше отдельным, хорошо определимым объектом, состоящим всего лишь из бумаги, клея и брошюровочных скрепок. Чтобы сделать сайт интересным не только для тех, кого интересуют чисто технические подробности, я добавил к нему кое-какие воспоминания о моих проведенных в Чикаго отроческих годах (эти воспоминания позволили мне с легкостью перейти к объяснению того, как сливаются одно с другим пространство и время). На сайте можно также познакомиться с озарениями, посетившими Уильяма Блейка, послушать голос Эйнштейна, найти ссылки на прочитанные мной лекции об уравнении Эйнштейна и получить объяснения того обстоятельства, что такие простые формы искусства, как уравнения, нередко несут в себе истину – ну и узнать о многом ином.

Для проведения исследований подобного рода недавно построенное новое здание Британской библиотеки подходит великолепнейшим образом: это одна из величайших библиотек мира и, возможно, последняя пирамидоподобная дань уважения доинтернетовскому веку. Многие из хранимых Библиотекой научных журналов все еще находятся в старых читальных залах, расположенных на Саутгемптон-Роу, – их интерьеры и кофейни несколько не дотягивают до уровня нового здания, однако этот недостаток во многом искупается развешанными по их стенам фотокопиями оригинальных патентных заявок (среди которых можно увидеть заявки Уиттла на реактивный двигатель, заявки на скрепку для бумаг, на термос и на закрученное крыло братьев Уайт).

Полезной оказалась и библиотека лондонского Юниверсити-Колледжа – несмотря на то, что в физическом ее обличии проступают результаты многолетней скудости финансирования, сотрудники библиотеки делают все, чтобы залатать трещины в ее стенах. Расположенная на Сент-Джеймсской площади Лондонская библиотека от недостатка финансирования не страдает, что составляет одну из серьезных причин, по которым этот город стоит того, чтобы в нем жить. Это ранневикторианское, но все еще работающее учреждение: на его открытых для доступа полках стоит около миллиона книг, в том числе и множество первых изданий. В ней я пристрастился к чтению текстов, содержащих ссылки на малодоступные труды ранних биографов, которые обычно удается отыскать, пусть их и покрывает тонкий слой пыли, стоящими на расстоянии вытянутой руки на той же полке, что и ссылающаяся на них книга..

Еще одно дополнительное достоинство этой библиотеки состоит в том, что я мог набирать в ней целую охапку трудов и писем Фарадея, Максвелла и им подобных, и оттаскивать все это на одну из скамей, врытых под дубами, что украшают центр Сент-Джеймсской площади, – на самое подходящее для чтения таких текстов место. По одну его сторону стоит красного кирпича дом, вмещавший в 1944-м, когда боязнь немецкой атомной бомбы достигла высшей точки, эйзенхауэровскую Главную штаб-квартиру экспедиционных сил Союзников; за спиной у меня висела мемориальная доска в честь Ады, графини Лавлейс, профессора компьютерного программирования девятнадцатого века, испытавшей немало взлетов и падений, которые сопровождали в то время карьеру женщины-ученого; направляясь на ленч в суши-бар, я проходил мимо дома на Джермин-стрит, в котором жил когда-то Ньютон; а, усевшись за ленч, оказывался прямо напротив огромного зала, в котором была впервые сообщена новость, подтвердившая справедливость предсказаний, сделанных общей теорией относительности Эйнштейна.

Большую часть собственно написания книги пришлась на время, когда моя жена Карен преобразовывалась из выдающегося историка в выдающегося бизнес-консультанта. Мы всегда проводили массу времени с нашими детьми, но теперь ей приходилось улетать в Женеву, Вашингтон, Берлин и, хотя впоследствии она помогала мне в работе со сменявшими один другого черновыми вариантами, давая добрые, хоть и язвительные советы, в ту пору я вынужден был посвящать детям большую, чем прежде, часть дневного времени. А это означало, что писательские труды мне нередко приходилось прерывать. Но, как это ни странно, работа над текстом шла у меня быстрее прежнего.

Думаю, дело в том, что отдавая время детям, я поневоле делал перерывы, которых писатели себе обычно не позволяют. Направляясь в детский, мы, бывало, ложились на землю, чтобы понаблюдать за ползающими в траве муравьями, или останавливались, чтобы поговорить с людьми, сверлившими в тротуаре какие-то дыры, а почти у каждого из них имелись младшие братья и сестры или собственные дети и потому они были только рады прерваться и рассказать, как работают их инструменты, заворожено слушавшим эти объяснения ребятишкам трех и пяти лет. Были у нас и компьютерные игры, и долгие ленчи и вечера. Мне случалось, конечно, задумываться о своем и впадать в сварливость (простите, ребята), однако по большей части я с нетерпением ждал времени, проводимого нами вместе, чудотворного восстановления сил, которое может дать только общение с обладателями очень юных, очень любознательных умов (спасибо, ребята).

Когда, наконец, наступал поздний час и дети отправлялись спать, я садился в большое стоявшее в их комнате кресло (казавшееся мне куда более удобным, чем то, что стоит в моем кабинете), раскладывал вокруг себя книги и заметки и с удовольствием посвящал этой книге час за часом, – пока за окнами темнело небо и стихали улицы Лондона. Бывало, что я, расписавшись вовсю, забывал даже о давно остывшем кофе и, спохватившись, обнаруживал, что просидел так всю ночь, – самый памятный из этих случаев приходится на то место книги, в котором я писал о химии Солнца, писал, пока его ревущий от термоядерных взрывов, коими правит E=mc 2, шар поднимался над горизонтом где-то далеко за устьем Темзы, чтобы напитать наши жизни.

Мне очень нравилось писать эту книгу.